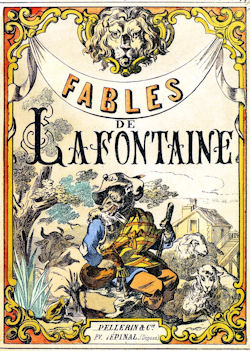

Jean de la Fontaine (1621 - 1695)

Originaire de Château-Thierry, Jean de La

Fontaine est né à le 7 septembre 1621. De ses parents, nous ne savons

presque rien, sinon qu’il ne les a pas connus jeunes. Sa mère, Françoise

Pidoux, originaire d’une bonne maison poitevine, avait sans doute

la quarantaine lorsque Jean vint au monde. Son père, Charles de

La Fontaine, Maitre des eaux et forêts et Capitaine de Chasse était

au moins aussi âgé que son épouse. Vivant dans une belle demeure

construite sous Henri II, les La Fontaine faisaient partie de l’aristocratie

de Château-Thierry. Le jeune Jean vit sa province dévastée par les

Lorrains, les Espagnols et les Wittenberg. Après une période où

sa vie nous est inconnue, il réapparait comme novice à l’Oratoire

de Paris, où il y serait rentré le 27 avril 1641, mais cette vocation

sacerdotale sera de courte duré, en effet toute chaine lui était

odieuse et jamais il ne put se fixer nulle part.

Vers 1646, La

Fontaine fréquente un cercle de jeunes poètes familiers du Palais,

Les Chevaliers de la Table Ronde. Lui même pourra bientôt porter

le titre d’avocat en cours au Parlement. Les Chevaliers tiennent

réunions le jeudi après-diner et chacun y donne lecture de ses nouvelles

œuvres et c’est sans doute dans cette académie palatine qu’est né

sa vocation d’écrivain. A vingt cinq ans, il a pour amis les jeunes

Maucroix, Pellisson, Furetière, Cassandre, Charpentier, Tallemant,

Antoine Rambouillet de la Sablière, et ceux-ci le resteront toute

sa vie. En 1647, il épouse Marie Héricart, âgée de quatorze ans

et demi, mais une séparation de biens interviendra en 1659, la séparation

réelle n’aura lieu que vingt cinq ans plus tard. En 1652, La Fontaine

achète une charge de maitre particulier triennal des eaux et forêts,

six ans plus tard, à la mort de son père, il héritera de lui deux

charges analogues. Il les a exercées toutes trois jusqu’en 1671,

où elles achevèrent de lui être remboursées. Pendant vingt ans,

dans la diversité des jours et des saisons, il a parcouru en tous

sens les bois qui entourent Château-Thierry, président aux coupes,

veillant à l’observation des édits sur la pêche et la chasse, enquêtant,

jugeant et verbalisant. Il ne se contente pas d’observer les paysans,

mais il entre dans leur dans leurs chaumines saccagées par les bandes

pillardes, recueille leurs confidences, observe et se mêle aux dures

réalités de la vie rustique.

En 1658, il est admis dans l’entourage

de l’Intendant Fouquet, alors au fait de sa gloire, et par ses écrits

La Fontaine se voit applaudi, à Saint-Mandé puis à Vaux par une

société choisis, la plus brillante du temps. En juillet 1664, il

entre au Luxembourg comme gentilhomme servant de Marguerite de Loraine

et de nombreux salons s’ouvre à lui, celui de Marianne, duchesse

de Bouillon où il rencontre Turenne, et l’hôtel de Nevers où l’on

ne se console pas de la chute de Fouquet (Nicolas Fouquet, Intendant

Générale des Finances de Louis XIV, accusé de prévarications, sera

arrêté à Nantes le 5 septembre 1661, et emprisonnée à la forteresse

de Pignerol et deux de ses proches collaborateurs seront décapités

Place de Grève).

En 1672, à la mort de « La vieille Madame »,

La Fontaine devient l’hôte de Madame de la Sablière, qui dans son

salon reçoit une brillante compagnie où se mêlent mathématiciens,

physiciens , médecins et autres hommes de plaisir. Vers 1674, il

fait partie avec Racine et Boileau du petit groupe de poètes que

protègent madame de Montespan, favorite de Roi, et sa sœur Madame

de Thiange. Elles l’engageront à écrire des livret d’opéra pour

Lully, mais le théâtre n’aura toujours valu que des déboires au

célèbre fabuliste.

Vers 1680, on le voit fréquenter des gens

d’Église, des gens graves comme Bouhours et Rapin, des autres folâtres

comme Vergier et Chaulieu, on le voit au tripot, au cabaret, dans

les coulisses de théâtres, au Temple où le Grand Prieur tient table

ouverte, dans l’atelier de ses amis Troyens et toute la société

semble rechercher cet amant de la solitude.

Le 15 novembre 1663,

il est élu à l'Académie Française au fauteuil occupé par son vieil

ennemi Colbert, le persécuteur de Fouquet, mais le roi Louis XIV

rejettera cette proposition. Il n'entrera à l'Académie que le 24

avril 1664 au fauteuil de Bazin de Bozo et il restera en retrait

de la « querelle des Anciens et des Modernes ». A la fin de 1692,

il tombe gravement malade et ses amis le presse de régler ses mœurs

et de finir en bon chrétien, un jeune vicaire de Saint Roch lui

fait même promettre de ne plus écrire que des ouvrages de piété.

En février 1693, il ira même confesser ses fautes devant une députation

de l’Académie. A peine rétabli et sa protectrice, Madame de la Sablière,

étant décédée en janvier, il va loger cher les d’Hervart, rue Plâtrière.

En 1694, parait son dernier recueil de Fables. La Fontaine décèdera

le 13 avril 1695 laissant une œuvre considérable d’ouvrages, de

lettres, de recueils de poèmes et aussi évidemment de fables.

Les Médecins

Le Médecin

Tant-pis allait voir un malade

Que visitait aussi son confrère

Tant-mieux;

Ce dernier espérait, quoique son camarade

Soutînt que le gisant irait voir ses aïeux.

tout deux

s'étant trouvé différents pour la cure,

Leur malade paya

le tribu à Nature,

Après qu'en ses conseils Tant-pis eut

été cru.

Ils triomphaient encor sur cette maladie.

L'un

disait: il est mort, je l'avais bien prévu.

S'il m'eût cru,

disait l'autre, il serait plein de vie.

Jean de La Fontaine

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025