Gaston III de Foix-Béarn (1331 - 1391)

"Gaston de Foix dit Fébus ou Phœbus, (né

le 30 avril 1331 à Orthez - mort le 1er août 1391), comte

de Foix, vicomte de Béarn, est un important seigneur féodal de la

Gascogne et du Languedoc, de même qu'un écrivain de langue française.

Il était le fils de Gaston II de Foix-Béarn, comte de Foix, vicomte

de Béarn, et d'Eléonor de Comminges.

Gaston II étant mort à Séville,

Gaston III succède très jeune (12 ans) à son père en 1343 sur des

territoires morcelés : à l'ouest, les vicomtés de Béarn (situé de

nos jours dans les Pyrénées-Atlantiques), de Marsan et de Gabardan

(actuellement dans les Landes et le Gers) ; à l'est, le comté de

Foix (actuellement l'Ariège), les Basses-terres albigeoises (une

partie du Tarn actuel) et le Lautrec ; au milieu, le Nébouzan, autour

de Saint-Gaudens (dans la Haute-Garonne). Sa mère assure la régence

jusqu'à ses 14 ans.

On lui attribue la construction du château

de Nolibos (il est vicomte de Marsan) en 13441, afin de renforcer

les défenses de Mont-de-Marsan.

Pour les possessions occidentales,

Gaston III doit donc hommage au roi d'Angleterre, Édouard III, duc

de Gascogne, et, pour les possessions orientales, au roi de France,

Philippe VI de Valois. Cette disposition particulière conduisit

les rois rivaux de France et d'Angleterre à ménager le comte de

Foix pour éviter qu'il ne passe dans l'autre camp. Avec cette stratégie,

Gaston Fébus parvient à rester assez neutre. Ses domaines furent

donc relativement épargnés des désastres de la Guerre de Cent Ans.

Lorsque celle-ci éclate, Gaston III n'y participe pas et, le 26

septembre 1347, il déclare que le Béarn est neutre dans ce conflit

et qu'il ne tient son pays que de Dieu et de son épée.

Le 4 août

1349 Gaston III épouse à Paris Agnès de Navarre, fille de Philippe

III de Navarre et de Jeanne II de Navarre, proche parente du roi

de France. Il répudie cette femme, le lendemain de son accouchement.

Elle est chassée, sans d'autres affaires que ce qu'elle porte. On

ignore encore la raison. Les conséquences seront lourdes pour Gaston

Fébus, car elle retourne à la cour de son frère Charles II de Navarre.

Très fin diplomate, chef de guerre redoutable

et stratège avisé, il saura profiter de la guerre pour s'enrichir.

À Launac, le 3 décembre 1362, il écrase son voisin le comte d'Armagnac.

Il le fait prisonnier et l'énorme rançon qu'il reçoit pour sa libération

lui permet d'entretenir une fastueuse cour.

La vie de Gaston

se passe dans des guerres continuelles ; il fait ses premières armes

en 1345 contre les Anglais, part en 1356 en Prusse pour combattre

les Païens dans les rangs des Chevaliers Teutoniques; contribue

en 1358, pendant la Jacquerie, à la délivrance de la cour de Meaux

et combat le comte d'Armagnac, qui manifeste des prétentions sur

le Béarn (1372), ainsi que le duc de Berry, qui lui a enlevé le

titre de lieutenant du Languedoc (1375).

Il s'illustre par sa

valeur et sa magnificence, mais on lui reproche un caractère violent

et on l'accuse d'avoir causé la mort de son propre fils : ce jeune

prince, accusé d'avoir voulu empoisonner son père à l'instigation

de Charles le Mauvais, est emprisonné. Au cours d'une visite qu'il

rend à son fils, Fébus perd son sang-froid et lui porte un coup

mortel à la gorge, faisant ainsi disparaître son seul héritier direct

(1382).

Il demande un recensement des feux (« foecs ») du Béarn,

que l'on appelle le « Dénombrement de 1385 ». Il impose alors un

impôt par foyer, qui sera levé chaque année.

Il meurt au cours

d'une chasse à l'ours, à L'Hôpital-d'Orion (prés de Sauveterre-de-Béarn),

frappé d'apoplexie, à l'âge de 60 ans, le 1er août 1391. La branche

cadette des Foix-Béarn recueillit la succession et assura la survie

de son œuvre.

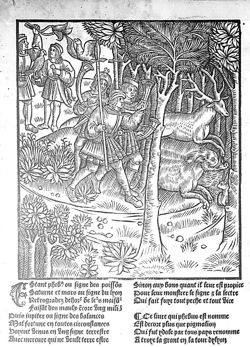

Il est considéré comme un des plus grands chasseurs

de son temps et écrit un livre qui fera référence : le « Livre de

chasse », un des meilleurs traités médiévaux consacrés aux techniques

de chasse, gibiers, et chiens de chasse (alans, dogues ...). L'ouvrage,

dicté à un copiste de 1387 à 1389, est écrit en français alors que

la langue maternelle du comte de Foix était le béarnais. Le livre

restera le grand classique des ouvrages consacrés à la chasse pendant

des siècles et Buffon l'utilisera encore à la fin du XVIIIème

siècle.

Il compose un « Livre des oraisons », recueil de prières

rédigées pour la plupart en français. On a longtemps pensé que ce

serait après avoir tué son propre fils au cours d'une altercation.

Claudine Pailhès remet en question cette supposition dans son livre

Gaston Fébus, le prince et le diable. Elle pense plutôt que ce recueil

serait le fruit d'une crise due à un « péché de chair », selon les

mots de Gaston Fébus.

Il sera un grand amateur de musique et

composera des œuvres musicales.

Anecdotes

Il fut surnommé

Phœbus, soit à cause de sa beauté, soit parce que selon la tradition,

semblable au dieu Phœbus, il avait une blonde chevelure, soit enfin

parce qu'il avait pris un soleil pour emblème. Il orthographiait

son surnom « Fébus », et non « Phœbus ». C'était une façon de se

distinguer, chose qu'il aimait particulièrement comme en témoigne

l'architecture de ses places fortes (Mauvezin, Montaner...) qu'il

flanquait de tours carrées alors que la mode de l'époque incitait

à construire des tours rondes. Une autre explication de ce surnom

viendrait d'un mauvais jeu de mot sur la ville de Foix qui se trouve

dans ses domaines.

Grand amateur d'art, on lui attribue la paternité

du chant pyrénéen Se canta, considéré aujourd'hui comme l'hymne

occitan. Sa renommée est redevable en partie au portrait qu'en a

fait Jean Froissart dans ses Chroniques à l'occasion de son séjour

à la cour d'Orthez entre 1388 et 1389.

Sa devise « Tocas-i se

gausas » (Touches-y si tu oses) est encore la devise des villes

de Foix et d'Orthez.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025