Alfred Dreyfus

Alfred Dreyfus est le benjamin des neuf enfants

de Raphaël Dreyfus, industriel, et de Jeannette Libmann-Weill. Il

passe son enfance dans la maison familiale rue du Sauvage. Après

l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne en 1871, Lorrains

et Alsaciens ont la possibilité de partir pour la France s'ils ne

veulent pas devenir citoyens allemands.

En 1872, les Dreyfus

optent pour la nationalité française et quittent l'Alsace pour Paris.

Alfred décide alors de s'engager dans l'armée française, souhaitant

voir l'Alsace revenir à la France. Il entre à l'École polytechnique

en 1878 et devient officier d'artillerie. En 1890, il est admis

à l'École de guerre. La même année, il épouse Lucie Hadamard (23

août 1869-14 décembre 1945), issue d'une famille aisée de diamantaires.

Ils ont deux enfants, Pierre (5 avril 1891-28 décembre 1946) et

Jeanne (22 février 1893-30 avril 1981).

En 1893, il est attaché

à l'état-major de l'armée au ministère de la Guerre comme capitaine-stagiaire.

Il y effectue des stages, passant successivement dans chaque bureau

de l’État-Major, sans toutefois être admis à la Section de statistiques

nom donné au services de renseignements.

C'est son collègue Junck

qui y fait un stage. En septembre 1894, le service de contre-espionnage,

dépendant du Ministère de la Guerre, découvre un bordereau contenant

des informations sur des secrets militaires français. Celui-ci aurait

été transmis à l'ambassade d'Allemagne.

Alfred Dreyfus apparaît

très rapidement comme le suspect idéal du fait de la similitude

de son écriture avec celle du bordereau. En outre, il est passé

par l’État-Major, il est artilleur, et a des origines alsaciennes

et juives. Il est réputé antipathique et prétentieux.

Le 15 octobre, il est arrêté et incarcéré

à la prison du Cherche-Midi. Il passe en conseil de guerre à Paris

le 19 décembre 1894. Il est défendu par un avocat pénaliste talentueux,

Edgar Demange, de confession catholique et choisi par son frère

Mathieu.

Cet avocat tente de démontrer à la Cour l'insuffisance

des charges pesant sur l'accusé puisque les différentes analyses

graphologiques produites se contredisent ; l'une de celle-ci a été

effectuée par Bertillon. Mais, contre toute attente, Dreyfus est

condamné le 22 décembre à l'unanimité pour trahison « à la destitution

de son grade, à la dégradation militaire, et à la déportation perpétuelle

dans une enceinte fortifiée », c'est-à-dire au bagne en Guyane.

Il n'est pas condamné à mort, cette peine ayant été abolie pour

les crimes politiques depuis 1848.

Pour les autorités, la presse

et le public, les quelques doutes d'avant procès sont dissipés.

Son cas est évoqué devant la Chambre des députés et il ne trouve

alors aucun défenseur, ni même en la personne de Jean Jaurès qui

le condamne à la tribune ou de Clemenceau, les deux soulignant que

la peine de mort venait d'avoir été appliquée à un jeune soldat

insolent en vertu du Code de justice militaire.

Alfred Dreyfus

est dégradé le 5 janvier 1895 dans la cour d'honneur de l'École

militaire de Paris devant une foule furieuse qui crie notamment

« À bas le traître, à bas le juif ! ».

Le 22 février 1895 on

embarque Alfred Dreyfus sur le Ville-de-Saint-Nazaire, qui accoste

à l'île Royale le 12 mars. Gardé en secret total sur l'île Royale,

il pose pied sur l'île du Diable cinq jours plus tard. Au début,

il a une relative liberté de mouvement, quoique fortement suspecté

de vouloir s'évader, mais, en 1896, la rumeur d'une tentative de

le faire évader se répand, et les autorités font construire une

palissade autour de sa case. Il ne peut plus voir la mer ; il reste

confiné à l'intérieur de l'enceinte entourant sa case.

Son cas, à nouveau évoqué à la Chambre des

Députés, provoque un scandale dans le cadre de crises ministérielles.

Les preuves produites par le ministre de la Guerre devant la Chambre

se révèleront être des faux commis par les militaires. L'auteur

de ces fausses pièces, le Colonel Henry, sera emprisonné en 1898,

et se suicidera au lendemain même de sa mise en détention.

Après

l'arrêt de la Cour de cassation qui annule le premier jugement pour

violation des droits de la défense aux termes d'un arrêt réputé

particulièrement audacieux pour l'époque, Alfred Dreyfus est rapatrié

pour être jugé par un second conseil de guerre, à Rennes, le 30

juin 1899. Il est de nouveau reconnu coupable de trahison sur la

base de nouvelles pièces apparemment extraites du dossier secret,

reçoit bizarrement le bénéfice de circonstances atténuantes et est

condamné à dix ans d'emprisonnement. Dix jours plus tard, dans un

climat médiatique délétère, Alfred Dreyfus bénéficie d'une grâce

présidentielle.

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation, saisie

par l'avocat Ludovic Trarieux peu avant sa mort d'un recours en

révision, cassera finalement le jugement de Rennes sans renvoi.

Alfred Dreyfus est réintégré dans l'armée avec le grade de chef

d'escadron, et reçoit peu après la Légion d'honneur, avec le grade

de chevalier. En 1908, il est victime d'un attentat par balles et

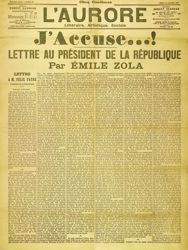

blessé lors des cérémonies de transfert au Panthéon des cendres

d'Émile Zola, son défenseur, auteur de la lettre envoyée au président

Félix Faure, « J'accuse…! », où il dénonce et dit que Dreyfus est

innocent. L'auteur de l'attentat, Louis Grégori, sera acquitté.

Il sert pendant la Première Guerre mondiale comme lieutenant-colonel,

et voit l'Alsace-Lorraine revenir à la France. Une anecdote veut

que ce fût lui qui accueillit les deux aviateurs qui avaient détecté

le changement de direction de l'armée allemande qui allait déclencher

la bataille de la Marne.

Il les laisse informer l'état-major

malgré son grade supérieur. Il termine la guerre avec la décoration

d'Officier de la Légion d'honneur. Il meurt en 1935 à Paris d'une

crise cardiaque, à l'âge de 75 ans, et est enterré au cimetière

du Montparnasse