Quelques Peintres Pompiers

Introduction

A l’heure, où l’on porte au nue des toiles

réalisées par de soit disant artistes qui balancent leurs pinceaux

sur le tissus. Où des critiques d’art s’extasient devant des carrés

de couleurs uniformes. Ou encore utilisant des qualificatifs dithyrambiques

pour qualifier d’œuvre art la toile peinte par la queue d’un âne,

les vrais peintres, ceux du XIXème , que certains ont,

par dérisions qualifiés du nom de « pompiers » sont retombé dans

l’oublie alors qu’à leur époque il étaient adulé. Alors un instant

replongeons nous dans ce passé, pas si lointain où des artistes

puisaient leur inspiration dans la mythologie et où il offraient

à nos regard des peintures où des Aphrodite dénudées côtoyaient

les Hermès, et autres héros du Parthénon grecque.

![]()

Leurs noms nous sont, aujourd'hui, totalement inconnus car la critique, depuis un siècle, n'a plus de faveur que pour les impressionnistes. Pis, leurs tableaux et leurs toiles ont été remisés sous prétexte qu'ils se faisaient le chantre d'un académisme dépassé. Kitsch, ridicules, outranciers, en un mot "pompiers" voilà comment furent qualifiés ces peintres de la fin du XIXème et du début du XXème siècle qui ont connu, de leur vivant, gloire, honneurs et faveur tant du public que des grands de ce monde; Fernand Cormon sera même décoré de la Légion d'honneur pour son Caïn (1880). Si aucun de ces peintres (à l'exception de Léon Cogniet ou François Bouchot, parmi quelques autres), dits "pompiers" n'est contemporain du 1er Empire, tous en sont les dignes dithyrambes, dans la tradition des David, Delacroix, Géricault, Ingres, Isabey, et autres Vernet comme se référant à la tradition du Grand Genre, c'est-à-dire, la peinture d'Histoire.

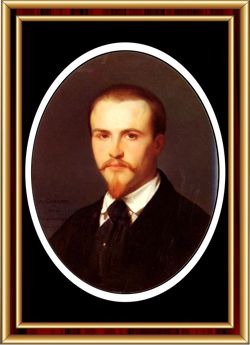

Jean-Léon Gérôme (1924 -1904)

Il est né à Vesoul en Haute-Saône le 11 mai

1824 et mort à Paris le 10 janvier 1904. C'est l'un des artistes

les plus connus du XIXème siècle, membre de l'Académie

des beaux-arts.

Il grandit et réalise ses études à Vesoul, ville

où il découvrira sa virtuosité et ses facultés à l'art. En 1841,

il part travailler la peinture à Paris, puis à l'étranger réaliser

des peintures qui vont permettre de rapidement distinguer ses compétences.

Par la suite, Gérôme réalise de nombreux concours et en 1847, il

est médaillé et est consacré chef de file des néo-grecs. Il devient

professeur à l’École des beaux-arts, durant près de quarante années,

et formera plus de 2000 élèves dont 50 qui connaîtront une haute

notoriété tels que Henri de Toulouse-Lautrec et Vincent van Gogh1.

En 1869, il est élu à la Royal Academy. Après avoir connu un

succès et une notoriété considérable grâce à ses peintures, Gérôme

réalise des sculptures dès 1878. Principalement réalisées en polychromie,

ses sculptures représentent souvent des scènes de genre, des personnages

ou des allégories. Durant les années 1880, il continuera à réaliser

des œuvres tout en s'opposant à l'impressionnisme. Il devient président

d'honneur de la Société des peintres orientalistes français en 1893.

Nommé grand officier de la Légion d'honneur, Gérôme est distingué

lors des différentes Expositions universelles auxquelles il participe

et il fait figure de peintre officiel à la fin du XIXème

siècle. Il est de ce fait raillé par les avant-gardes du XXème

siècle et partiellement oublié. Il faut attendre la fin de ce siècle

pour que son œuvre soit réévaluée.

Considéré comme l'un des

artistes français les plus célèbres de son temps, Jean-Léon Gérôme

occupe une place importante dans l'histoire de la peinture et de

la sculpture. Symbole de la peinture académique du Second Empire,

il s'inspire et compose des scènes orientalistes, mythologiques,

historiques et religieuses

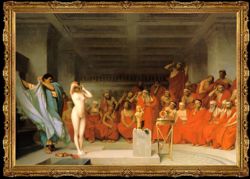

Georges-Antoine Rochegrosse (1859 -1938)

Georges-Antoine Rochegrosse, né à Versailles le 2 août 1859 et mort en Algérie en 1938 Est l'un des plus prestigieux peintres de son époque, adulé et couvert d'honneurs. Il fut aussi un archéologue averti qui, pour peindre ses grandes reconstitutions de l'antiquité classique, et à l'image de son contemporain Gérôme, attachait une importance toute particulière à la recherche d'une documentation très précise. Issu d'un milieu intellectuel et artistique, Rochegrosse fut élève de la célèbre Académie Julian, puis de l'Ecole des Beaux-Arts où il fut par deux fois logiste au concours du Prix de Rome. En 1883, le Prix du Salon lui permit un voyage en Italie, puis dans les différentes capitales européennes. Son grand amour qu'il rencontra à la fin des années 1880, Marie Leblond, restera tout au long de sa vie son modèle et l'héroïne de ses œuvres. Elle sera tour à tour impératrice, déesse, femme fatale... Le couple passait les mois d'hiver à El-Biar, sur les hauteurs de la baie d'Alger, où le peintre puisait souvent la source des décors orientaux de ses compositions. Le tempérament de Rochegrosse l'amena à peindre des sujets épiques et orgiaques d'inspiration variée, tant littéraire qu'historique, des reconstitutions antiques étonnantes aux mises en scènes théâtrales .

Louise-Élisabeth Vigée (1755 - 1842)

Louise-Élisabeth Vigée, épouse Lebrun, dite Madame Vigée-Lebrun, née le 16 avril 1755 à Paris1 et morte dans la même ville le 30 mars 1842, est une peintre française, considérée comme une grande portraitiste de son temps à l'égal de Quentin de La Tour ou Jean-Baptiste Greuze.

Fernand-Anne Piestre dit Fernand Cormon (1845 - 1924)

dit Fernand Cormon est un artiste-peintre

académique français né le 24 décembre 1845 à Paris où il est mort

le 20 mars 1924.

Fils de l’auteur dramatique français Eugène

Cormon et de la comédienne Charlotte Furais1, Fernand Cormon est

l'élève des peintres Jean-François Portaels à Bruxelles, puis d'Alexandre

Cabanel et d'Eugène Fromentin à Paris. Il expose ses premières toiles

au Salon de 1868. Il se fait connaître pour ses scènes sanguinaires,

tels le Meurtre au sérail ou la Mort de Ravana, qui est primée au

Salon de 1875. Il peint aussi des portraits, sans jamais délaisser

le style académique, et voyage en Tunisie et en Bretagne. Il ouvre,

en 1882, l'atelier Cormon au 10 rue Constance et, en 1888, au 104

boulevard de Clichy, qui prit le nom d'Académie de La Palette. Professeur

à l'École des beaux-arts, il est élu membre de l'Académie des beaux-arts

en 1898.

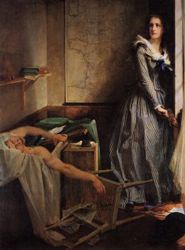

Léon Cogniet (1794 - 1880)

Il est né à Paris le 29 août 1794 et mort

à Paris X le 20 novembre 1880, est un artiste-peintre romantique

et néoclassique français, portraitiste et peintre d'histoire, connu

aussi pour ses lithographies.

Né d'un père artiste, qui dessine

des papiers peints, Léon Cogniet entre en 1812 à l'école des beaux-arts

de Paris où il est l'élève de Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)

aux côtés d'Eugène Delacroix et de Théodore Géricault. Il fréquente

également l'atelier de Jean-Victor Bertin. Après un échec en 1816

avec Œnone refusant de secourir Pâris blessé2, son Hélène délivrée

par Castor et Pollux lui vaut le prix de Rome en 1817 et il fait

la même année ses débuts au Salon. Il est pensionnaire de l'Académie

de France à Rome de 1817 à 1822. En 1827, il réalise une série de

peintures sur la vie de Saint Étienne pour l'église Saint-Nicolas-des-Champs

de Paris, puis il peint L’Expédition d’Égypte sous les ordres de

Bonaparte pour l'un des plafonds du musée du Louvre en 1833-1835.

En 1831, sa sœur Marie-Amélie exécute différents tableaux du grand

atelier de son frère au 9 rue de la Grange-aux-Belles. Entre 1840

et 1860 il ouvre un atelier féminin très fréquenté dont il confie

la direction à sa sœur Marie-Amélie, puis à une autre de ses élèves

Catherine Caroline Thévenin (1813-1892) qui devient sa femme en

1865.

Son plus grand succès lui vient en 1843 avec Le Tintoret

peignant sa fille morte, après quoi il se consacre principalement

aux portraits et à l'enseignement. Il est professeur de dessin au

Lycée Louis-le-Grand de 1831 à 1876 et à l'école Polytechnique de

1847 à 1861, et il nommé professeur de peinture à l'école des beaux-arts

de Paris en 1851. Il en démissionne en 1863 après avoir enseigné

à plusieurs générations d'artistes.

Il meurt dans le 10e arrondissement

de Paris le 20 novembre 1880 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise

Louise Abbéma ( 1853 - 1927)

Louise Abbéma est l'élève de Charles Chaplin,

de Jean-Jacques Henner et de Carolus-Duran. Elle accède à la notoriété

grâce à un portrait de Sarah Bernhardt, son amie intime, réalisé

en 1875. Elle expose régulièrement au Salon des artistes français

jusqu’en 1926, où elle reçoit une mention honorable en 1881. Elle

reçoit la Légion d'honneur en 1906. Elle travaille aussi pour plusieurs

revues d’art et illustre La Mer de René Maizeroy. Au début du XXème

siècle, elle fréquente le salon de Madame Lemaire où elle rencontre

Robert de Montesquiou, qui consacra un poème satirique à cette rencontre,

« Abîme ». Elle est connue pour ses portraits de femmes de la haute

société.

Louise Abbéma, est née le 30 octobre 1853 à Étampes,et

est morte le 10 juillet 1927 à Paris.

Paul-Jacques-Aimé Baudry (1828 -1886)

Paul Baudry, né à La Roche-sur-Yon (Vendée)2

le 7 novembre 1828 et mort à Paris le 17 janvier 1886, est un peintre

français. Il est l'un des plus célèbres représentants de la peinture

académique sous le Second Empire. Il est le frère de l'architecte

Ambroise Baudry. Fils d'un sabotier, Paul Baudry entre à l'École

des beaux-arts de Paris en 1844 grâce à une bourse municipale. Élève

d'Antoine Sartoris, il étudie la peinture du Corrège et partage

le grand prix de Rome en 1850 avec William Bouguereau.

Il exécute

des portraits et des compositions historiques, ainsi que des décorations

murales.

Napoléon III lui confie le décor du foyer de l'Opéra

Garnier pour lequel il travaille pendant dix ans.

Il réalise,

entre autres, le décor de l’hôtel Fould3 en 1854, de l’hôtel Galliera4

en 1863 et de l’hôtel de la Païva, et participe aussi au décor du

château de Chantilly pour lequel il peint le Saint-Hubert de la

cheminée de la galerie des Cerfs, ancienne salle à manger du duc

d'Aumale.

Paul Baudry est élu membre de l'Académie des beaux-arts

en 1870.

Il voyage en Orient et meurt avant d’avoir pu exécuter

son projet de décoration du Panthéon de Paris. Il repose au cimetière

du Père-Lachaise à Paris.

Alexandre Cabanel (1823 - 1889)

Né à Montpellier en 1823, il connaît une ascencion fulgurante. Familier de la cour de Napoléon III, il devient célèbre à la fois pour ses portraits, que l'on s'arrache de Baltimore à Saint Pétersbourg, mais aussi pour son répertoire de grands sujets spectaculaires : Phèdre, Cléopâtre, Othello et Desdémone...Alors que l'impressionnisme précipite la chute du système des Beaux-Arts, la confrontation de sa Naissance de Vénus et du Déjeuner sur l'herbe de Manet est l'une des plus célèbres controverses artistiques sur le nu au XIXe siècle. Des centaines de jeunes artistes se sont formés dans son atelier : Aristide Maillol, Bastien-Lepage, Eugène Carrière...Ils ont perpétué à leur façon son enseignement et ouvert de nouvelles perspectives à la tradition du beau.

Édouard Debat-Ponsan (1847 -1913)

Il est né à Toulouse le 25 avril 1847 et mort à Paris le 29 janvier 1913. Élève de Cabanel, célèbre pour ses portraits de la grande bourgeoisie et des hommes politiques parisiens, ses peintures d'histoire de l'Antiquité et ses scènes de la vie paysanne. Républicain, ancien combattant de la guerre de 1870, Debat-Ponsan s'engage dans la lutte pour la réhabilition du capitaine Dreyfus, en exposant au Salon de 1898 sa Vérité sortant du puits, tableau manifeste qui sera offert en souscription à Émile Zola. Père de l'architecte et grand prix de Rome 1912, Jacques Debat-Ponsan, il est aussi le grand-père de Michel Debré, premier ministre sous le Général de Gaulle et l'un des rédacteurs de la Constitution de la cinquième république, et l'arrière-grand-père de Jean-Louis Debré, homme politique, sa fille Jeanne Debat-Ponsan ayant épousé Robert Debré le fondateur de la pédiatrie moderne en France.

William Bouguereau (1925 - 1905)

Son acte de naissance indique Adolphe Williams

Bouguereau, mais la dénomination d'usage est celle de la signature

de ses tableaux, William Bouguereau. Il est le fils d'un négociant

en vins de Bordeaux et sa famille, de confession catholique, a des

origines anglaises.

Il apprend le dessin à l'école municipale

de dessins et de peintures de Bordeaux. En 1846, il entre aux Beaux-arts

de Paris dans l'atelier de François-Édouard Picot sur la recommandation

de J. P. Allaux. Il remporte le second prix de Rome ex aequo avec

Gustave Boulanger pour sa peinture Saint Pierre après sa délivrance

de prison vient retrouver les fidèles chez Marie (1848).

Il

remporte le Premier Prix de Rome en 1850 avec Zénobie retrouvée

par les bergers sur les bords de l'Araxe.

En 1866, le marchand

de tableaux Paul Durand-Ruel s'occupe de sa carrière et permet à

l'artiste de vendre plusieurs toiles à des clients privés. Il a

ainsi énormément de succès auprès des acheteurs américains, au point

qu'en 1878 lors de la première rétrospective de sa peinture pour

l'exposition internationale de Paris, l'État ne peut rassembler

que douze œuvres, le reste de sa production étant localisée aux

États-Unis2. Il passe aussi un contrat avec la maison d'édition

Goupil pour la commercialisation de reproductions en gravure de

ses œuvres.

Professeur en 1888 à l'école des beaux-arts de Paris

et à l’Académie Julian, ses peintures de genre, réalistes ou sur

des thèmes mythologiques sont exposées annuellement au Salon de

Paris pendant toute la durée de sa carrière. Il travaille aussi

à de grands travaux de décoration, notamment pour l'hôtel de Jean-François

Bartholoni, et fait aussi le plafond du Grand-Théâtre de Bordeaux.

En 1876, il devient membre de l'Académie des beaux-arts, mais

l'année suivante est marquée par des deuils successifs, d'abord

deux de ses enfants et ensuite son épouse décèdent.

En 1885,

il est élu président de la Fondation Taylor, fonction qu'il occupera

jusqu'à la fin de sa vie. Il obtient la médaille d'honneur au Salon3.

À un âge assez avancé, Bouguereau épouse, en deuxièmes noces,

une de ses élèves, le peintre Elizabeth Jane Gardner. Le peintre

use également de son influence pour permettre l'accès des femmes

à beaucoup d'institutions artistiques en France.

Il meurt en

1905 à La Rochelle.

Picot, François-Édouard (1786-1868)

Élève de François-André Vincent et de Jacques-Louis

David, il reçoit le second grand Prix de Rome en 1811. De retour

à Paris après un séjour d'études à Rome, il expose L'Amour et Psyché

au Salon de 1819 et peint la même année La Mort de Saphire pour

l'église Saint-Séverin de Paris. Il est élu membre de l'Académie

des beaux-arts en 1836 et continue à exposer ses peintures au Salon

jusqu'en 1839. Il décore avec Hippolyte Flandrin l'église Saint-Vincent-de-Paul

de Paris et réalise également des tableaux et des fresques pour

le musée du Louvre, le château de Versailles et le palais du Luxembourg.

À noter la fresque des Pèlerins d'Emmaüs, œuvre peinte à la

cire par François-Edouard Picot de l'église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement

à Paris récemment restaurée.

À la fois peintre d'histoire, peintre

de genre et portraitiste, François-Édouard Picot a été plus apprécié

pour les mérites de son enseignement que pour ses talents de peintre.

Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise

Pierre Auguste Cot (1837-1883)

Pierre Auguste Cot est un peintre français, né le 17 février 1837 à Bédarieux et mort le 2 juillet 1883 à Paris. Il va d’abord étudier à l’École des beaux-arts de Toulouse, puis à celle de Paris. C’est en 1863 qu’il va exposer ses premières œuvres et c’est à la fin des années 1870 que son travail va devenir populaire. Durant sa carrière, il va remporter plusieurs prix et médailles. De plus, il sera nommé chevalier de la Légion d’honneur, en 1874. Les œuvres de Cot sont inscrites dans le mouvement de l’art académique. L’art académique est un courant artistique qui se base sur des thèmes historiques et orientales.