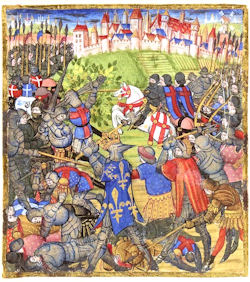

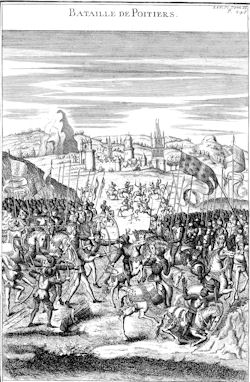

La Bataille de Poitiers

Le 19 septembre 1356, l’ost de France, avec à

sa tête le roi Jean II le bon se heurte aux troupe du Prince Noir Édouard

de Woodstock, fils ainé du roi d’Angleterre Édouard III, dans région

de Nouaillé à cinq kilomètres au sud de Poitiers. Après la défaite de

Crécy où la fine fleur de la chevalerie Française était décimée, la

Bataille de Poitiers sera l’une des plus cuisante défaite de l’ost de

France et avec la capture du roi Jean II la France se retrouve sans

roi pour la gouverner. C’est Charles de Valois qui assumera la régence,

avant de devenir roi sous le Nom de Charles V dit le Sage.

Jean le

Bon grandissait dans la sympathie dans l'affection, dans le dévouement

de ses sujets de tout le danger que les Anglais faisaient alors courir

au royaume et de tout le mal qu'ils lui causaient. Aidé par le fameux

baron normand Godefroy de Harcourt, qui avait, une première fois, en

1346, guidé les Anglais dans son pays, le cousin d'Édouard III le duc

de Lancastre, avait poussé jusqu'à Verneuil, qu'il avait surpris et

pillé. Puis, reculant devant les troupes françaises, il s'était replié

dans le Cotentin et n'attendait que l'occasion de tenter une nouvelle

sortie. Renouvelant les ravages qu'il avait exercés, l'année précédente,

dans le Languedoc, le fils aîné du roi d'Angleterre, le prince de Galles,

les avait portés dans le Rouergue, dans l'Auvergne, dans le Berry. Il

était sur les frontières de l'Orléanais et de la Touraine déjà il touchait

la Loire et peut-être allait donner la main au duc de Lancastre ; mais

ses combinaisons audacieuses furent tout d'un coup dérangées par l'apparition

de la nombreuse armée française que venait de rassembler un mandement

énergique du roi Jean et dont les détachements divers passant la Loire

à Orléans, à Meung à Blois à Tours, à Saumur, allaient se concentrer

à La Haye en Touraine. Elle ne comptait pas moins de soixante mille

hommes. Le prince de Galles ne pouvait leur opposer que huit mille combattants.

Avec une telle disproportion numérique, il n'avait qu'un parti a prendre

se dérober rapidement, regagner les deux journées perdues inutilement

et par point d'honneur, au siège de Romorantin, et se réfugier en Guyenne,

à Bordeaux. Pendant quelque temps, les deux armées marchèrent dans les

vallées de la Creuse et de la Vienne, ignorant complètement leur position

et leurs mouvements respectifs. Les Français étaient convaincus que

les Anglais fuyaient devant eux ; les Anglais croyaient que les Français

leur donnaient la chasse. Le 17 septembre 1356, au soir, l'armée française,

qui avait traversé la Vienne à Chauvigny, débouchait en face de Poitiers,

sur les rebords du plateau qui regarde la ville à l'Est. Le roi arrivait

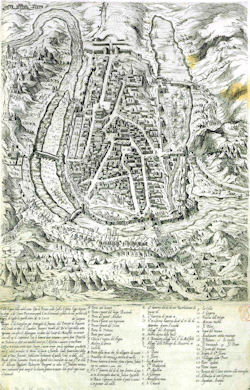

à l'entrée du faubourg Saint-Cyprien. L'enceinte de Poitiers était à

peu près l'enceinte actuelle, comme le prouvent les restes encore subsistants

des murs et des tours de ses fortifications. Avec sa ceinture d'abbayes,

dont les bâtiments et les enclos l'enveloppaient de toutes parts, Poitiers

était déjà, nous apprend Froissart, « une moult grande cité, toute remplie

d'églises et de moutiers » La ville avait été déjà éprouvée par la guerre.

En 1346, les Anglais et les Gascons du comte

de Derby l'avaient enlevée de vive force ou plutôt par ruse. Sept cents

personnes, hommes, femmes, enfants, avaient été massacrées. Bon nombre

d'habitants ne s'étaient sauvés qu'en fuyant dans la campagne. Un quartier

presque tout entier, plusieurs églises et une partie de l'ancien palais

qui remontait à la domination romaine, avaient été consumés par l'incendie

que les vainqueurs avaient allumé en se retirant. A peine rétabli de

cette rude atteinte, Poitiers s'était mis sur pied de guerre. En vertu

d'une ordonnance de Gui, comte de Foret et lieutenant du roi en Poitou

et en Saintonge, trois portes seulement devaient rester ouvertes pendant

toute la durée de la guerre. Les riches, les moyens, les menus, étaient

tenus de s'armer, chacun selon son état. Les gens d'église pouvaient

s'armer à leurs frais, s'ils le voulaient, ou fournir des remplaçants

qui iraient monter pour eux la garde aux portes. Chaque habitant devait

avoir, devant sa maison, de l'eau dans des vases et, pendant la nuit,

une chandelle allumée. C'est dans cet appareil sévère de guerre et de

combat que Poitiers s'apprêtait à recevoir son roi. Jean le Bon allait

entrer dans la ville, lorsque, tout à coup, il s'arrêta, donna l'ordre

de dresser ses tentes devant le faubourg Saint-Cyprien et fit faire

volte-face à toute son armée. Une escarmouche d'arrière-garde qui avait

coûté la liberté au maréchal de Bourgogne, aux comtes d'Auxerre et de

Joigny, venait d'apprendre aux Français qu'ils avaient les Anglais en

queue.

Dans la nuit du 16 au 17 septembre, le prince de Galles avait

franchi la Vienne à Châtellerault ; puis, s'avançant dans l'angle compris

entre cette rivière et le Clain, il avait cheminé dans un pays couvert

de bruyères et de bois, vraisemblablement la forêt de Meulières. En

atteignant la route de Chauvigny à Poitiers, à la hauteur de la Chaboterie,

il était tombé dans l'arrière garde française. Le léger succès qu'il

venait d'obtenir ne l'empêchait pas de sentir toute la gravité de sa

situation. Dans ce moment critique, ses conseillers, Jean Chandos, Jacques

d'Audley et lui-même, qui avait gagné ses éperons à la bataille de Crécy,

firent preuve de prudence et de sang-froid. Ils établirent leur camp

à 12 kilomètres au S.-E. de Poitiers, sur le plateau ondulé, même assez

fortement accidenté, qui s'étend entre la ferme de la Cardinerie (autrefois

Maupertuis) les hameaux de Beauvoir et des Bordes et l'abbaye de Nouillé.

Devant eux, le sol s'abaissait par une pente

assez molle ; à leur gauche, ils apercevaient le ruisseau du Miausson,

qui serpente à travers une vallée boisée et va rejoindre le Clain à

Saint-Benoît, à 4 kilomètres en amont de Poitiers. Derrière eux ils

avaient les bois de l'abbaye de Noaillé. Cette abbaye, dont les bâtiments

sont encore aujourd'hui si pittoresques, avec leur église d'un gothique

sévère, presque roman avec leurs fossés pleins d'eau, avec leurs tours

et leurs meurtrières, avait été fortifiée au treizième siècle, pendant

les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre. Les Anglais ne

négligèrent pas de l'occuper et d'en faire un solide point d'appui de

leur position, qui était choisie avec habileté et bonheur. Les plis

du terrain, les broussailles et les vignes qui le couvraient, leur permettaient

de manœuvrera à l'insu de l'ennemi, de dissimuler leurs forces ou plutôt

leurs faiblesse, de repousser avec succès une attaque de la cavalerie

française, s'ils ne parvenaient pas à éviter le combat par un départ

silencieusement opéré.

Les éclaireurs français, Eustache de Ribeumont,

Jean de Landas, Guichard de Beaujeu, qui furent, le dimanche matin,

18 septembre, chargés d'explorer les dispositions des généraux anglais,

s'acquittèrent de cette mission d'une manière très imparfaite ils ne

reconnurent que la partie du camp ennemi qui faisait face à l'armée

française; ils ne se doutèrent pas que les Anglais étaient échelonnés

en trois batailles; ils ne virent que la première ligne, forte à peu

près de mille hommes d'armes à pied un corps d'archers anglo-saxons,

disposés en herse, la couvrait pour la joindre il fallait passer dans

un chemin creux, où quatre cavaliers seulement pouvaient s'avancer de

front et qui était bordé de haies sur ses deux côtés. Derrière ces haies

étaient embusqués des archers.

Le roi Jean n'avait pas attendu le retour de ses éclaireurs pour commencer à ranger son armée il l'avait répartie en quatre batailles la première était commandée par le connétable de France, Gautier de Brienne, et occupait, sans doute, la hauteur qui fait face à Maupertuis. La seconde était sous les ordres du duc de Normandie, le fils aîné du roi, et comptait dans ses rangs les deux frères de ce jeune prince les ducs d'Anjou et de Berry. La troisième était confiée au duc d'Orléans, frère de Jean le Bon et le roi, en personne, s'était réservé la quatrième. Son ardeur chevaleresque et patriotique s'animait au spectacle vraiment magnifique qu'il avait sous les yeux. Le plateau qui se développe au S.-E. de Poitiers et qui semble aujourd'hui si morne et si désert, retentissait d'un tumulte joyeux et martial. Les tambours, les trompettes, les cors, les clairons mêlaient leurs roulements et leurs fanfares aux hennissements des chevaux. Les chevaliers s'étaient somptueusement parés comme pour une fête. Ce n'étaient, de toutes parts, que riches armoiries, que belles armures reluisant au soleil, que pennons et bannières flottant au vent. « Là, dit Froissart, était toute la fleur de France; ni nul chevalier ni écuyer n'était demeuré à l'hôtel, s'il ne voulait être déshonoré » Monté sur un superbe destrier blanc, le roi allait de rang en rang, exciter le courage de ses hommes d'armes par quelques paroles où se peignaient toute sa confiance, toute sa joie, toute sa fierté: « Entre vous, a leur disait-il, quand vous êtes à Paris, à Chartres, M à Rouen, à Orléans, vous menacez les Anglais et vous souhaitez le bassinet en tête devant eux. Or y êtes-vous; je les vous montre; si leur veuillez montrer vos mautalents et contre-venger les ennuis et les dépits qu'ils vous ont faits; car, sans faute, nous les combattrons ». Il veut combattre il a repoussé les sages avis de l'Écossais Guillaume Douglas qui l'engageait à se contenter de cerner et d'affamer les Anglais il va croire, au contraire, avec un empressement regrettable, le conseil fâcheusement inspiré de l'un des éclaireurs, Eustache de Ribeumont. A la suggestion de ce chevalier, il ordonne à tous ses hommes d'armes de mettre pied à terre, de renvoyer leurs chevaux, d'ôter leurs éperons, de retailler leurs lances et de les réduire à la longueur de cinq pieds. Trois cents cavaliers les mieux montés et un division d'Allemands, sous le commandement du comte de Saarbruck, resteront seuls à cheval; ils ouvriront l'attaque et rompront les archers anglais. Le reste de l'avantgarde et l'armée entière se précipiteront sur leurs pas, dans la brèche pratiquée au milieu des rangs ennemis. Ces ordres sont exécutés tout est prêt on n'attend plus que le signal. Au moment où le roi va le donner, un cavalier, suivi d'une escorte, demande à lui parler, c'est le cardinal de Talleyrand-Périgord, il s'incline devant le roi, moult bas, en cause d'humilité et le prie, à mains jointes, de différer un instant l'attaque. Jean le Bon y consent il accordera, avec plus de peine, une trêve jusqu'au lendemain matin que le cardinal réussira à obtenir encore. Pendant toute la journée, le médiateur chevauche d'une armée à l'autre; mais ses efforts et son zèle sont impuissants. En vain le prince de Galles offre de rendre la liberté à tous ses prisonniers français, de restituer tout ce que ses gens ont pris dans cette expédition et de jurer que, pendant sept ans, il ne portera plus les armes contre la France. Jean ne veut pas accepter ces conditions il exige que le prince Noir et les siens se rendent simplement il s'impatiente et s'irrite de ces délais il craint qu'à la faveur de ces tentatives de médiation, les Anglais ne lui échappent. Ses craintes ne sont pas dépourvues de fondement prévoyant l'inutilité des démarches du cardinal de Périgord, le prince de Galles et ses capitaines ont pris, pendant la nuit, leurs mesures pour déloger en secret. Laissant au comte de Salisbury et à sa bataille, placée en face des Français, le soin de former l'arrière-garde et d'arrêter les attaques de l'ennemi derrière les fossés que les archers ont creusés pour rendre la position plus forte encore, ils ont, dès le point du jour, mis leur armée en mouvement ils cherchent à gagner, à travers champs et à travers bois, la route de Saint-Jean-d'Angély ; déjà leur avant-garde a passé le Miausson. Mais les Français ont aperçu leur mouvement « Les Anglais s'enfuient, » s'écrient-ils tout d'une voix. A ce cri, le maréchal d'Audenham reproche vivement au maréchal de Clermont sa temporisation.

Par Saint-Denys, Mareschaux moult estes hardys

répond le maréchal de Clermont, piqué au vif;

Et puis

lui dit par mautalent

Ja n'auerés tant de hardement,

Que au jour

d'huy puissés faire tant.

Que jà vous soïës si avant

Que le point

de votre lance

Au c.. de mon cheval avance.

Et, en achevant

ces mots, il pique des deux et marche aux Anglais. Les hommes d'armes

français et les chevaliers allemands restés à cheval suivent son mouvement

qui entraîne l'avant-garde entière toute l'armée s'émeut et s'ébranle

un chœur immense entonne le vieil hymne épique de Roland la bataille

commence. Elle commence sous de fâcheux auspices pour les Français.

A peine les hommes d'armes montés sont-ils engagés dans le chemin creux

qu'une pluie de longues et terribles flèches barbues vient s'abattre

sur leurs montures. Blessés, effarés, ces chevaux refusent d'avancer,

ronflent, se jettent de travers ou de côté, se culbutent, se renversent

les uns les autres, écrasent leurs cavaliers sous le poids de leur corps

quelques chevaliers s seuls se dégagent de cette horrible presse et

percent jusqu'aux Anglais mais c'est pour y recevoir de graves blessures,

comme le maréchal d'Audenham, ou la mort, comme celui de Clermont et

le connétable Gauthier de Brienne. Le désarroi éprouvé par la tête de

la colonne se communique bientôt aux hommes d'armes qui suivent ils

s'arrêtent, ils reculent sur la bataille du duc de Normandie et jettent

dans ses rangs une émotion de mauvais augure. Presque en même temps

cette bataille est assaillie, sur son aile gauche, par une attaque aussi

furieuse qu'inopinée. C'est l'avant-garde anglaise elle a repassé le

Miausson et débouche tout d'un coup de derrière un mamelon qui masquait

ses mouvements. Sous cette charge vigoureuse le duc de Normandie voit

ses hommes d'armes se débander, courir à leurs chevaux et se sauver

à toute bride; il se retire lui-même avec ses frères, par ordre du roi

(on le sait positivement aujourd'hui), et va chercher un refuge derrière

les murailles de Chauvigny. « Sire, dit Jean Chandos au prince de Galles,

sire, chevauchez hardiment; la journée est vôtre Dieu sera huy en votre

main adressons-nous devers votre adversaire, le roi de France; car cette

part gît tout le sort de la besogne ». Déjà, en effet, seule, la bataille

du roi de France reste intacte; celle du duc d'Orléans vient de s'enfuir

sans combattre.

« Pauvre France ! » où sont tes Roland ? s'écrie

le roi indigné. Pour lui, il ne quittera pas le champ de bataille. «

A pied, à pied » dit-il à quelques-uns de ses chevaliers qui sont encore

demeurés à cheval à côté de lui; et, leur donnant l'exemple, sa pesante

hache d'armes à la main, il s'avance, avec sa bataille, au-devant des

Anglais, qui ont repris leurs destriers et descendent, le prince de

Galles en tête, les pentes douces de Maupertuis. A l'aspect de ce magnifique

corps de réserve que le roi domine de sa haute taille et semble animer

de son souffle héroïque, le prince de Galles et ses chevaliers ont un

moment d'hésitation, presque de trouble.

Mais déjà la partie n'est

plus égale. Les Anglais sont à cheval; les Français sont à pied. Les

premiers combattent pour achever leur victoire; les seconds, pour sauver

leur honneur. Tandis que la mort ou la fuite éclaircissent leurs rangs,

leurs champions les plus vaillants se serrent autour du roi Jean « Père,

gardez-vous à droite père, gardez-vous à gauche » lui répète son plus

jeune fils, Philippe le Hardi. L'enfant se montre digne du grand exemple

que lui donne la bravoure de son père. Le roi se défend comme un preux,

comme un paladin, comme le héros d'une chanson de gestes. En vain l'oriflamme

est abattue à ses pieds avec Geoffroy de Charny qui la serre encore

d'une main crispée par la mort. En vain son visage est inondé du sang

qui coule de deux larges blessures. De tous côtés ceux qui le reconnaissent

lui crient « Rendez-vous, rendez-vous, autrement vous êtes mort ! »

Le roi reste longtemps sourd à ces cris mais pressé, assailli avec une

furie toujours croissante, voyant son jeune fils Philippe blessé comme

lui,! il comprend l'inutilité d'une plus longue résistance « A qui me

rendrai-je? » s'écrie-t-il, « à qui? Où est mon cousin, le prince de

Galles? Si je voyais, je parlerais. » « Sire, répond un chevalier, «

il n'est pas ici mais rendez-vous à moi, je vous » mènerai devers lui.

« Qui êtes-vous ? » dit le roi. « Sire, je suis Denis de Mortbeque,

un chevalier » d'Artois, mais je sers le roi d'Angleterre, parce que

je » ne puis demeurer au royaume de France et que j'y ai forfait tout

le mien. » « Adoncq, je me rends » à vous » et à ces mots, Jean le Bon

lui tend son gant droit. Quelques heures après, nous retrouvons le roi

prisonnier dans le château épiscopal de Savigny, situé au nord du champ

de bataille. Jean le Bon est tristement assis à table avec son fils

Philippe et plusieurs de ses seigneurs, Jean d'Artois, les comtes de

Tancarville, d'Etampes, de Dampmartin. Le prince de Galles le sert si

humblement comme il peut, s'efforce de consoler sa tristesse et de réconforter

son courage. « Cher sire, » lui dit-il, « m'est avis que vous avez grandement

raison » de vous esleecier (réjouir), combien que la besogne ne soit

tournée à votre gré car vous avez aujourd'hui » conquis le haut nom

de prouesse et avez passé tous » les mieux faisants de votre côté. Puis

à ses félicitations, le prince mêle un reproche indirect, peut-être

involontaire « Beau cousin, demande-t-il au roi, « si » vous m'eussiez

pris comme la mercy Dieu, j'ai vous, que feyssiez-vous de moi? .Le roi

ne répond pas; il ne pouvait répondre il avait donné l'ordre de ne pas

faire de prisonniers. Ce silence du roi nous rappelle seul que nous

n'assistons pas à un épisode détaché d'un roman de la Table ronde; mais,

si nous voulons contempler la réalité hideuse et lugubre, il faut nous

rapprocher de Poitiers. L'épouvantable abatis d'hommes et de chevaux

entassés aux pieds de ses remparts indique assez les scènes horribles

qui viennent à peine de s'y achever. C'est là que s'est consommé, en

grande partie du moins, ce dernier acte ou plutôt cet effroyable épilogue

des batailles perdues la déroute. Pendant toute la bataille, dont on

entendait le bruit à trois lieues à la ronde, les habitants de Poitiers

avaient dû passer par ces vicissitudes de sentiments que l'on ne peut

plus oublier, lorsque l'on a été soi même appelé à les subir. Le matin,

ils avaient, sans doute, partagé l'espérance immense et sans bornes

qui animait le roi et son armée. De moment en moment, ils attendaient

la victoire; ils virent avec consternation et désespoir arriver la défaite.

Dès le commencement de la débandade, il s'était produit deux grands

courants dont l'un avait emporté les fuyards dans la direction de Chauvigny

et l'autre les avait poussés sur Poitiers ils accouraient éperdus, hors

d'haleine; ils se précipitaient par toutes les routes, par tous les

sentiers qui conduisaient du champ de bataille aux portes de la ville

mais les portes restaient fermées par ordre supérieur. On craignait

que les Anglais n'entrassent pêle-mêle avec les Français débandés. Les

fugitifs étaient dans un tel état de prostration ou d'effarement qu'ils

ne se sentaient plus l'énergie de défendre leur liberté et leur vie;

les uns se laissaient tuer sans résistance les autres (et c'était le,

plus grand nombre) se rendaient, dit Froissart, du plus loin qu'ils

pouvaient voir un Anglais heureux lorsqu'ils rencontraient un ennemi

assez las de tuer pour ne pas les égorger, assez humain pour les épargner,

assez cupide pour les prendre à rançon ils tendaient leur épée au premier

venu, même à de simples valets d'armée. On voyait plusieurs archers

traîner après eux quatre, cinq ou six prisonniers français. La nuit

mit fin à l'horreur de cette déroute et de ce massacre; mais l'émotion

était toujours bien vive dans Poitiers. Envoyé par le duc de Normandie,

Mathieu, sire de Roye, venait d'y arriver avec cent lances il distribua

à toutes les portes, à toutes les tours des postes assez nombreux pour

repousser un premier coup de main. Le lendemain matin sur son ordre,

tous les habitants de toutes les conditions durent prendre les armes

Poitiers portait encore les cicatrices et gardait vivants les souvenirs

du siège de 1346: on crut qu'il allait recommencer, lorsque, deux jours

après la bataille, l'armée anglaise vint se déployer devant la ville;

mais le prince de Galles n'attaqua point et s'éloigna dans la direction

de Bordeaux. Les bourgeois de Poitiers n'avaient plus à défendre leurs

murs; mais un pieux et douloureux devoir leur était réservé. Ils s'en

acquittèrent dignement. Le lendemain du départ des Anglais, ils se rendirent

sur ces champs que l'armée française remplissait naguère de vie, d'agitation,

de bruit et d'éclat et sur lesquels planait maintenant un morne silence.

Assistés par des moines franciscains ou cordeliers ils relevèrent les

morts parmi lesquels Poitiers comptait le capitaine de ses arbalétriers,

Pierre Prévost ; il les chargèrent sur une file de charrettes et rentrèrent

dans la ville avec ce funèbre cortège. Ils firent célébrer à leurs frais,

dans toutes leurs églises, couvents et monastères, les obsèques de ces

Français tombés pour la patrie. Les plus illustres furent inhumés dans

l'église des Jacobins et dans celle des Cordeliers. A droite et à gauche

du grand autel des Jacobins furent creusées les tombes du duc de Bourbon

et du maréchal de Clermont. Les autres victimes de cette journée néfaste

furent toutes ensevelies dans de vastes fosses au cimetière des Cordeliers.

Après avoir accompli ces tristes cérémonies, Poitiers prit le deuil.

Le maire Guillaume Garreau et les échevins ordonnèrent qu'on suspendrait

toute fête tout festin et que nul ne s'habillerait de vêtements de soie.

C'était une patriotique inspiration. C'est que le malheur dont la France

venait d'être frappée était aussi terrible qu'il était imprévu. Le salut

même du pays semblait en jeu. « Il n'est pas douteux, » dit une chronique

de Berne, « que ce jour-là n'eût été le dernier du royaume, si le prince

Noir eût, » sans désemparer, marché sur Paris. L'archevêque de Reims

Pierre de Craon, considérait la royauté des Valois comme perdue et ce

qui était plus grave, il le disait à qui voulait l'entendre en faisant

sonner bien haut sa parenté avec Edouard III . La nation n'avait pas

de ces lâches apostasies elle était tout entière au sentiment du danger

qu'elle courait et plus encore de la honte dont elle venait de se couvrir

de là son anxiété, sa douleur, qui n'étaient égalées que par son irritation.

Cette irritation était profonde mais elle n'était pas aveugle. On disait

bien que le royaume était désormais sans honneur; mais on rendait à

la vaillance du roi un juste et légitime hommage.

Prisonnier le roi ne veut pas enchaîner à son

malheur la fortune de la France, ce n'est pas le roi de France qui vient

de tomber aux mains des Anglais, c'est Jehan de Valois. La nation n'avait

que de la reconnaissance et de l'admiration pour le prince qui avait

prononcé ces belles paroles ou mérité qu'on les lui attribuât. Elle

honorait le courage dans le malheur; mais elle se sentait animée d'une

sévérité impitoyable pour ce mélange de légèreté, d'étourderie d'indiscipline

de témérité et de lâcheté qui avait caractérisé la conduite d'un trop

grand nombre de chevaliers et de gentilshommes sur le champ de bataille

de Poitiers. Elle oubliait trop ceux qui étaient tombés en héros pour

ne songer qu'à ceux qui avaient fui. Elle ne voyait pas dans leur fuite

une de ces défaillances accidentelles passagères, dont les cœurs les

plus braves ne sont pas toujours exempts ce manque de courage était,

à ses yeux, le résultat et l'indice d'une profonde décadence morale

de la noblesse, amenée par son luxe, sa mollesse, la licence et le désordre

de ses mœurs. On citait les folles dépenses des chevaliers; on parlait

de leurs nuits passées au jeu on répétait qu'ils achetaient, à des prix

insensés, des perles pour orner leur toilette fastueuse et leur mise

tous les jours moins décente. La vaisselle, les ceintures d'or et d'argent,

les riches joyaux que les Anglais vainqueurs avaient trouvés dans leurs

bagages, devenaient autant de sujets d'accusation contre ces vaincus

et ces fuyards. S'échauffant par degrés, le ressentiment public finissait

par ne plus garder de mesure. Il s'égarait dans ces soupçons auxquels

l'imagination des Français n'est que trop portée sous le coup d'un grand

malheur. Le mot de trahison était prononcé. Ces reproches et ces griefs

n'étaient pas murmurés à voix basse ils devenaient une clameur publique

et menaçante. Les chevaliers et les écuyers qui étaient retournés de

Poitiers, osaient à peine l'affronter. Ils se sentaient si hais et si

blâmés des communes qu'ils craignaient de se montrer dans les bonnes

villes. Dans ces anathèmes, dans ces cris, dans ces accusations qui

s'élevaient du sein du peuple et de la bourgeoisie contre la noblesse,

il y avait peut-être déjà comme un premier et sourd ferment des haines

sociales qui allaient bientôt éclater d'une manière si violente mais

l'inspiration de ces haines était alors dominée par celle du sentiment

national. C'était ce sentiment qui était offensé et qui protestait.

La pensée qui était comme au premier plan dans toutes les âmes, c'était

celle de l'abaissement, de l'humiliation, du déshonneur de la noble

France devenue un sujet de risée pour les autres peuples.

Cet autre,

c'est le peuple. c'est le paysan, c'est Jacques Bonhomme. Le peuple

ne veut pas seulement accuser ceux qui ont mal défendu le royaume et

abandonné le roi sur le champ de bataille; il demande à combattre lui-même,

à se dévouer, à mourir s'il le faut. Le jeune prince qui tient dans

ses mains débiles et inexpérimentées la lieutenance du royaume ne doit

pas négliger un pareil secours. Est-il est bien sûr, Jacques Bonhomme

de ne pas s'enfuir ? Croit-il qu'il suffise d'un mouvement de courage

et de passion pour faire un soldat. Après l'emportement fougueux et

passionné, voici le bon sens, qui pénètre dans le patriotisme de la

nation le redresse et l'éclairé il sent les défauts du caractère national;

il aspire a les corriger. Mais cette parole de raison et de sagesse

est comme perdue au milieu de ce concert d'imprécations et de colères.

Au trouble des cœurs se joint celui des imaginations. On parle d'interventions

miraculeuses de l'enfer et du ciel. On s'entretient de deux lettres

adressées, l'une par Lucifer aux hommes, l'autre par Jésus-Christ au

pape Innocent VI. De sombres prophéties courent de bouche en bouche.

Enfermé à Figeac, dans cette lugubre prison de la Boue, dont le sol

détrempé ne séchait jamais même au plus fort de l'été, le frère mineur

Jean de La Roche-Taillade a eu, en 1345 une étrange révélation pendant

qu'il priait, appuyé sur son bâton. Il a prédit le châtiment de la France

par les mains des Anglais et ajouté que ce serait surtout dans l'année

1356 que se déchaîneraient, dans toute leur violence, les fureurs de

l'Antéchrist. L'archevêque de Toulouse lui a demandé, à la veille ou

au lendemain de Poitiers, combien de temps durerait la guerre et le

prophète a répondu que tout ce qu'on avait vu n'était rien auprès des

bouleversements qui attendaient le royaume.

Il n'était pas besoin

d'être prophète pour les pressentir il suffisait d'examiner l'état où

se trouvait le pays. Il n'y avait plus d'armée, plus de roi, plus de

gouvernement que restait-il donc? Il restait la France, qui voulait

se sauver, réparer son honneur et venger sa défaite. Mais elle était

trop émue pour que cet effort généreux ne devînt pas une cause de nouvelles

agitations. Il allait aboutir à une tentative de révolution dynastique

et à une guerre sociale la première devait être l'œuvre d'Etienne Marcel

et de la commune parisienne. La seconde a été la Jacquerie.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025