La conspiration de Belfort

Pendant les premières années de la Restauration,

les libertés recevaient chaque jour de graves atteintes, malgré les

avertissements réitérés de la presse et les manifestations de la majorité

de la nation et de ses députés libéraux, dont le parti grossissait en

dépit des entraves officielles. Les cris de réforme, qui retentissaient

du haut de la tribune nationale, trouvaient de l'écho dans la France

tout entière. Cet état de choses augmentait tellement le mécontentement

général, que plusieurs grands personnages, croyant le moment venu de

l'expulsion de la dynastie régnante, se mirent en mesure de jouer un

rôle dans les événements qui se préparaient. On sait qu'en 1818, après

une tentative d'insurrection qui avorta, les membres les plus influents

de la société des Amis de la Vérité, obligés de quitter la France, allèrent

offrir leurs bras à la révolution de Naples et furent affiliés à une

société appelée des Carbonari, qui enveloppa toute l'Italie. C'est de

ce pays qu'on apporta en France le plan d'une immense association, dans

laquelle on initiait tous les ennemis déclarés du gouvernement royal,

qui se trouvèrent en grand nombre. Ce fut du sein de ces réunions appelées

ventes que sortirent ces violents écrits dont on se souvient encore.

L'avidité avec laquelle on recherchait ces pamphlets, aurait dû ouvrir

les yeux au gouvernement et lui montrer le peu de sympathie du peuple

à son égard ; mais l'aveuglement augmentait à mesure que les années

semblaient affermir un trône qui devait tomber huit ans plus tard, malgré

les formidables baïonnettes suisses dont il s'était entouré.

Le

parti révolutionnaire, voyant que la propagande au moyen de la presse

était insuffisante pour arriver à son but, crut devoir recourir à l'insurrection

armée et triompher enfin par la force: en conséquence, le mot d'ordre

fut lancé.

Dans cette lutte, où des hommes dévoués allaient jouer

leur vie au signal de leurs chefs inconnus, chaque département devait

fournir son contingent. Le Haut- Rhin, tant à cause de son patriotisme

que par sa position frontière qui devait résister au premier choc de

la réaction étrangère, avait été, ainsi que d'autres départements, appelé

à concourir avec Paris à la révolution qui se préparait. Sur les cinq

députés du Haut-Rhin, quatre appartenaient à l'extrême gauche de la

Chambre, c'est à dire à l'opposition.

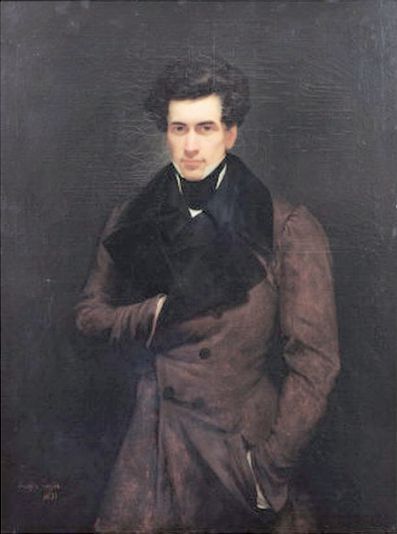

Ces vigoureux athlètes qui,

du haut de la tribune nationale, battaient incessamment en brèche les

partisans de la monarchie, étaient Voyer-d'Argenson, Bignon, Georges

Lafayette et Jacques Kœcklin, dont nous reparlerons plus tard. Déjà,

en 1820, dans une sédition qui avorta, on vit figurer les noms de Manuel

et des colonels Pailhès, Fabvier et Brach, ainsique ceux du lieutenant-colonel

Caron, et de Dublar, Pégulu et Desbordes, qui furent acquittés par arrêt

de la Chambre des pairs et que nous retrouverons tout à l'heure. Cet

arrêt d'acquittement démontrait déjà que la pression exercée sur cette

Chambre supérieure lors du procès du maréchal Ney n'existait plus, ou

qu'elle était sans influence. Ce fut donc une année plus tard, en 1821,

qu'on prépara la conspiration de Belfort. Le département du Haut-Rhin

avait été définitivement choisi pour le théâtre du hardi coup demain

qui devait avancer de huit ans la révolution de 1830. Napoléon venait

de mourir à Sainte-Hélène ; ses partisans dans la révolte croyaient

s'exposer pour les héritiers de son trône, d'autres songeaient à fonder

une République et d'autres enfin, sans aucunes vues ultérieures, se

laissaient entraîner par le torrent. Le mouvement insurrectionnel qui

devait partir de Belfort, avait été fixé par le comité central de Paris,

à la nuit du 1er au 2 janvier 1822 ; le 29e régiment de ligne, dans

lequel servait Armand Carrel, tenait alors garnison à Belfort. Ce fut

ce régiment, où la charbonnerie napolitaine avait de fortes ramifications,

qui devait donner le signal d'une levée de boucliers destinée à amener

une grande révolution populaire dans la France entière. Le colonel Pailhès

des grenadiers à pied de l'ex garde impériale, avait été désigné pour

commander en chef. À cet effet, il s'était rendu incognito plusieurs

jours d'avance dans les murs de Belfort.

Des députés en renom devaient

venir se mettre à la tête du mouvement pour se constituer sur les lieux

mêmes en gouvernement provisoire et organiser les administrations départementales

et communales, en attendant que la nation pût être appelée à élire une

Assemblée Constituante qui déciderait de la forme définitive du gouvernement,

ainsi que des institutions à donner à la France d'après les vœux de

la majorité. Les députés qui avaient été investis à cette époque du

mandat de représentants pour le pays, étaient Lafayette, Dupont (de

l'Eure), Voyer-d'Argenson, Jacques Kœcklin et de Corcelles, père. Tous

les cinq faisaient partie du comité d'action institué dans la vente

suprême de la charbonnerie française, établie à Paris, au domicile de

M. Schonen, conseiller à la cour royale. A côté des dispositions prises

à Paris et dans les départements éloignés de l'Alsace, des intelligences

avaient été ménagées dans les départements voisins, notamment à Besançon,

Nancy, Metz et Strasbourg. Le colonel Brice, ancien chef de partisans

de la Lorraine, en 1815, opérait sur Metz et Nancy, d'où il devait,

dit-on, amener à Belfort, pour prendre part au mouvement, deux fils

du maréchal Ney, naturellement hostiles aux meurtriers juridiques de

leur père. Bazard, Buchez et Joubert étaient chargés de la correspondance

entre Belfort et Mulhouse. À Strasbourg, le colonel Brach et le chef

de bataillon Conrad, mort général en Espagne, devaient s'emparer du

commandement de cette place, aussitôt l'arrivée de la nouvelle de l'insurrection.

La garnison de Neuf-Brisach , dont faisaient partie les lieutenants

Carrel et de Grometty du 29e de ligne, parce que leurs compagnies étaient,

selon l'usage, détachées de Belfort, se trouvait depuis longtemps initiée

dans le complot et devait au premier signal marcher sur Colmar, chef-lieu

du département, distant de 12 kilomètres, sous la conduite du général

en retraite Dermoncourt, qui connaissait la place pour l'avoir commandée

en 1845.

Ce qui prouve aujourd'hui le peu d'attachement

qu'avaient les fonctionnaires de tout grade pour une famille dont les

fautes lui ont totalement fait perdre l'affection du peuple, seul rempart

inexpugnable, c'est que la plupart des autorités choisies par le pouvoir

même n'attendaient que l'occasion de lui montrer leur secrète aversion.

Le maire de Neuf-Brisach, M. Leroi, ancien colonel d'artillerie, qui

était aussi dans le secret de l'affaire, gardait la ville à la disposition

du corps insurrectionnel. M. Leroi était en outre désigné pour aller

former à Colmar, avec plusieurs autres citoyens notables du pays, notamment

MM. Nicolas Kœcklin, de Mulhouse, Frédéric Hartmann, de Munster, Morel,

ancien maire de Colmar, Blanchard, ancien commissaire ordonnateur des

armées impériales, le noyau de l'administration centrale appelée à gérer

les affaires du département sous le gouvernement provisoire, qui devait

être institué à Belfort le jour de l'insurrection. Dans Belfort même,

une administration municipale avait été sourdement organisée la veille,

sur le modèle de la Constitution de l'An III. En tête étaient M Charles

Blétry, commissionnaire, et l'un des plus notables négociants, qui fut

nommé maire de la ville aussitôt la révolution de 1830, et M. Réchou,

père, que l'on qualifiait alors de Patriote de 1789. Comme on le voit,

tout était parfaitement disposé à l'intérieur comme à l'extérieur de

Belfort pour imprimer au mouvement qui se préparait une marche régulière

et triomphante. Des cinq députés désignés pour composer le gouvernement

provisoire, deux étaient déjà arrivés depuis quelques jours en Alsace:

c'étaient Jacques Kœcklin et Voyer-d'Argenson. Le premier se tenait

à portée de Mulhouse, et l'autre était descendu sans bruit dans ses

propriétés aux forges d'Oberbruck, près de Massevaux. Le point de réunion

des cinq députés ayant été fixé à Belfort, la maison de campagne de

M. Réchou fut désignée pour être mise à la disposition du général Lafayette

et de son fils Georges Lafayette, attendus à Belfort du 1er au 2janvier

1822 pour venir se joindre à ses deux collègues. Quant à MM. Dupont

(de l'Eure), et de Corcelles, ils avaient été empêchés par des causes

majeures et involontaires. Déjà une voiture de cérémonie était commandée

pour aller chercher et amener « le patriarche de la liberté des deux

mondes» , comme on l'appela plus tard dans une chanson qui fit fureur

en 1830, et son fils, ancien officier de hussards, dont l'uniforme,

ainsi que celui de son père, avec les insignes de circonstance, avaient

été précédemment apportés de Paris à Belfort. Jacques Kœcklin arrivait

en poste dans la nuit du 1er au 2janvier jusque devant l'hôtel tenu

par M. Dauphin, au faubourg, quand un de ses neveux affilié, qui était

parti avant lui pour sonder le terrain, lui fit comprendre, en deux

mots faciles à interpréter dans cette situation, que le coup était manqué.

Jacques Kœcklin, saisissant le sens de l'avertissement, profita du trouble

qui régnait aux environs de l'hôtel, et, comme un voyageur contrarié

qui tient à sa tranquillité et n'aime pas le bruit, il rebroussa chemin

à la vue même des gendarmes et des patrouilles, qui ne pouvaient pas

soupçonner que ce paisible citoyen, honorablement connu du reste, fut

devenu tout-à-coup un Catilina à cent lieues de la Rome moderne. Notre

voyageur se rendit chez son ami d'Argenson, au moment où celui-ci se

préparait pour arriver au rendez-vous fixé au 2 janvier au matin, et

il l'instruisit de l'insuccès de la tentative. D'un autre côté, Messieurs

de Lafayette, père et fils, partis en poste de leur terre de La Grange,

arrivaient, cette même nuit, dans un faubourg de Lure, où ils furent

rencontrés par M. de Corcelles, fils, un des conjurés en fuite, parti

à cet effet en courrier depuis Belfort, immédiatement après le coup

de pistolet tiré sur le commandant de place, ce qui fut le signal de

l'avortementde ce grand projet. Messieurs de Lafayette rebroussèrent

chemin et se dirigèrent sur la campagne de leur ami, M. Martin, de Gray,

d'où ils s'en retournèrent à Paris sans être aucunement compromis.

Voici ce qui s'était passé dans Belfort pendant ce temps. Le colonel

Pailhès, qui y était déjà arrivé depuis quelques jours, s'y était tenu

caché ; néanmoins, il s'était mis en rapport avec quelques officiers

et sous officiers du 2ème de ligne, qui devaient lui amener

tout le régiment. Il avait également lié des intelligences et s'était

fait connaître comme chef aux affiliés de Belfort, tels que Charles

Blétry, Réchou, père et fils, le lieutenant en demi-solde Roussillon,

Beaume, fils, Georges, Netzer, Petitjean, etc. C'est chez ce dernier

que se trouvait le dépôt de drapeaux et de cocardes tricolores.

La confiance des conspirateurs était si grande dans la réussite de leur

projet que la Revue d'Alsace rapporte que le lieutenant Dublar, de Paris,

s'était chargé d'entrer dans Belfort, ayant sous le bras un portemanteau

rouge rempli de ces cocardes, ce qu'il effectua en effet sans éveiller

le moindre soupçon, malgré la couleur suspecte et provoquante de ce

porte-manteau qui renfermait la plus terrible des contrebandes. Dans

les hôtels de la ville et des faubourgs étaient successivement arrivés

de Paris une nuée de jeunes gens déterminés et fidèles à leur serment,

envoyés par les diverses ventes de carbonari de la capitale pour prendre

part et donner de suite de la consistance et de l'écho au mouvement

révolutionnaire. Dans la soirée du jour de l'an 1822, tout était prêt

pour la prise d'armes, fixée au lendemain matin. L'adjudant Tellier,

du 29ème régiment, qui, à cause de son zèle, avait été choisi

pour préparer tous les détails, avait eu soin de placer dans les postes

principaux des sous-officiers et des soldats de garde sur lesquels on

pouvait compter.

Toute la journée avait été employée par lui en

courses actives et en pourparlers avec les autres sous-officiers engagés

dans la conspiration. Après l'appel de huit heures du soir, voyant s'approcher

le moment suprême, Tellier fait monter dans sa chambre, à la caserne,

une dizaine de sous-officiers qu'il trouva devant le quartier réunis

en groupe dans l'obscurité, et qu'il croyait tous être de son bord puisqu'ils

formaient une même société. Quand ils furent rassemblés, il assigna

à chacun son rôle pour le lendemain matin, et donna tous les ordres

nécessaires à l'exécution rapide du mouvement. Mais il advint que dans

cette réunion, faite sans précautions, maçonniques deux de ces sous-officiers

se trouvaient initiés pour la première fois à ce complot qu'on leur

avait caché jusqu'alors. Dans le doute, ils voulurent, une fois sortis,

s'assurer par eux-mêmes si, comme l'adjudant venait de le leur dire,

leurs officiers étaient réellement dans la conspiration. Ils se rendirent

à l'instant chacun chez leur capitaine, pour s'assurer de la solidité

du terrain sur lequel ils devaient s'aventurer. Les deux capitaines,

dont aucun n'était dans le secret, se hâtèrent d'aller prévenir leur

colonel, et se transportèrent avec lui, ainsi que le lieutenant de roi

qu'on avait fait avertir, à la caserne du régiment, où se trouvait une

partie des soldats déjà armés ou prêts à prendre les armes, et les autres

mettant des pierres à leur fusil.

L'adjudant Tellier, prévenu de

suite, courut au poste de la porte de France avertir le lieutenant Manoury

que le complot était avorté et que tout était découvert.

Cet officier

emmena Tellier dans un cabaret voisin, tenu par le sieur Boltz, frère

du directeur des postes de Belfort, et ses deux filles, et où se trouvaient

réunis attendant le moment d'agir le colonel Pailhès, en uniforme des

grenadiers de la garde impériale et portant une ceinture rouge avec

deux pistolets et un poignard, le lieutenant Peugnet, du 2ème,

les officiers en non activité Roussillon, qui logeait dans la maison,

Pégulu, Brue, Desbordes, Lacombe et quelques autres. Le lieutenant Peugnet,

enveloppé de son manteau qui cachait son sabre et deux pistolets attachés

aussi à une ceinture rouge, se rendit de suite à la caserne, pours'assurerpar

lui-même si le rapport de l'adjudant Tellier était exact, et pour juger

s'il n'y aurait pas quelque chance de tenter un coup hardi en devançant

l'heure fixée ; mais il revint aussitôt rejoindre les autres conjurés

pour leur confirmer que la mèche avait été éventée et que tout espoir

était perdu. On détruisit de suite plusieurs objets compromettants ;

le lieutenant Manoury retourna à son poste, et les autres conjurés de

la réunion se dirigèrent sur le faubourg du côté du groupe des conspirateurs

du dehors, qui devaient s'y trouver rassemblés. Pendant que le colonel

du 29ème consignait son régiment à la caserne et procédait

à une première enquête, le lieutenant de roi, M. Toutain, sortait de

la ville avec un peloton commandé par un officier. Il rencontre le rassemblement

qui s'était formé au bout du pont du faubourg, et lui ordonne de se

disperser; mais à l'instant le lieutenant Peugnet ouvre son manteau

et saisissant un de ses pistolets, il le décharge à brûle pourpoint

sur le lieutenant de roi, en s'écriant: « Commandant, vous êtes à moi!

» Le lieutenant de roi tombe baigné dans son sang, quoique la balle,

qui avait pénétré de plusieurs pouces dans la poitrine, eût miraculeusement

été amortie par la croix de St- Louis, que portait cet officier supérieur.

Le cri aux armes ! part aussitôt du sein du rassemblement ; mais les

conjurés se trouvant dépourvus d'armes, se dispersèrent. Quelques-uns

furent arrêtés dans les faubourgs, et d'autres dans la ville. L'émoi

était tel que, par un excès de précaution, tous les citoyens, hommes,

femmes, filles, enfants, rencontrés dans les rues, étaient arrêtés de

suite par les patrouilles ou par la police et renfermés dans l'ancienne

sous-préfecture, momentanément transformée en annexe de la prison, trop

petite pour recevoir tant de détenus. Parmi les conspirateurs arrêtés

en ville se trouvaient les quatre officiers en non activité, qui, ayant

été déposés au corps de garde de la porte de France, s'évadèrent avec

le lieutenant Manoury, qui commandait ce poste. Ceux qui ne furent point

arrêtés à l'instant s'enfuirent dans diverses directions. L'adjudant

Tellier et un autre sous-officier du 29ème, nommé Vattebled,

se réfugièrent en Suisse, où Tellier fut arrêté six jours après par

des gendarmes français, au moment où se voyant sans espoir d'en réchapper,

Vattebled venait de se brûler la cervelle dans le grenier d'une ferme,

près de St-Braise, bailliage de Porrentruy, où la gendarmerie et la

police françaises avaient été autorisées à les traquer. Le colonel Faillies

et le lieutenant Dublar, errant dans les montagnes des Vosges, étant

descendus dans une auberge de la ville de Thann, accablés de fatigue

et de besoin, y furent aussitôt arrêtés et réunis à vingt autres de

leurs complices déjà renfermés dans les prisons de Colmar. Pour abréger

les détails, nous dirons que sur quarante-quatre conjurés dont les noms

figurèrent au procès, vingt-trois étaient déjà sous la main de la justice

et vingt et un étaient en fuite. Dans ces derniers se trouvaient deux

Belfortains : Petitjean, qui mourut au moment de s'embarquer, et Beaume,

qui cingla vers l'Amérique, où la fortune lui devint favorable. L'affaire

ne fut évoquée qu'au mois de juillet 1822. Les assises furent présidées

par M.Millet de Chevers, premier président de la cour de Colmar. Depuis

longtemps, les tribunaux n'avaient retenti d'un procès politique de

cette importance. Cent quatre-vingt-un témoins furent interrogés ; les

audiences durèrent vingt jours. Me Barthe, célèbre avocat de la capitale,

dont les talents sont connus et appréciés au loin, était venu apporter

dans cette cause le secours de son éloquence, à laquelle l'opinion du

pays attribua la douceur du jugement qui fut rendu. La cour royale,

par son arrêt, condamna le colonel Pailhès, Guimard, le lieutenant Dublar

et l'adjudant Tellier à cinq ans de détention, plus chacun à 500 fr.

d'amende, aux frais solidaires du procès et à 5 années de surveillance

; les autres accusés présents furent acquittés. Le 30 septembre suivant,

la peine de mort fut prononcée contre les accusés contumaces Brue, Desbordes,

Lacombe, Manoury, Pégulu, Petitjean et Peugnet.

Tel fut le résultat

de cette conspiration qui fit tant de bruit à l'époque, et dont les

détails du procès forment un gros volume imprimé à Colmar et qui eut

une vogue inouïe. En 1828, le roi Charles X, qui régnait depuis cinq

ans, fit un voyage en Alsace. Il a honoré de sa présence et visité en

détail Strasbourg, Schelestadt, Colmar, Cernay, Mulhouse et Ensisheim;

mais, malgré l'importance militaire de Belfort, Sa Majesté n'a pas daigné

venir recueillir les hommages des Belfortains. Nous ne parlerons pas

des mille inscriptions étalées sur les arcs de triomphe semés sur sa

route, ni des médailles frappées à cette occasion par les villes privilégiées,

pas plus que des discours exprimant un dévouement éternel qui ne devait

pas durer deux ans.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025