La bataille d'Ivry

Entre la bataille d’Azincourt qui eut lieu le

25 octobre 1415 et celle d’Ivry qui se déroula le 14mars 1590, plus

d'un siècle et demi s'est écoulé.

Dans cet intervalle, une véritable

révolution s'est opérée, tant dans la constitution et l'organisation

générales des armées, qui sont devenues permanentes, que dans les méthodes

de guerre et dans les procédés de combat, radicalement transformés par

l'adoption universelle des armes à feu. Toutefois, si la renaissance

des lettres et des arts a coïncidé avec la renaissance de l'art militaire

lui-même, celui-ci ne prendra réellement et définitivement sa forme

moderne que dans la première moitié du siècle suivant, avec Gustave-Adolphe.

L'illustre roi de Suède est, en effet, le véritable restaurateur de

la stratégie, cet art de faire mouvoir les armées sur de vastes échiquiers

et de mettre au service d'une politique à vues plus ou moins étendues

et plus ou moins profondes les grandes combinaisons de la guerre. Entre

ce prince et les trois grands capitaines de l'antiquité, Alexandre,

Annibal et César, il n'y a point de nom qui s'élève à leur hauteur commune,

point d'intermédiaire qui puisse être comparé à aucun d'eux, même de

loin.

En revanche, de temps à autre, dans l'antiquité, au moyen

âge et de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que nous avançons

dans le XVIème siècle, nous rencontrons des tacticiens éminents,

c'est-à-dire des généraux habiles à amener, dans les conditions les

plus favorables, les troupes sur le champ de bataille; à improviser,

grâce à leur coup d'œil et à leur sang-froid, des dispositions propres

à décider la victoire en leur faveur, et aussi — quoique plus rarement,

il faut en convenir — à tirer de leur succès tous les fruits qu'il peut

produire. Le duc d'Albe, Alexandre Farnèse, Ambroise Spinola, du côté

des Espagnols ; Coligny. La Noue, Saint-André, Henri IV enfin, chez

les Français, sont de ceux-là, et c'est à leur école que se forment

les deux généraux éminents qui vont être, dans les premières années

du XVIIème siècle, les précurseurs immédiats du grand Gustave

: Maurice de Nassau et le duc de Rohan.

Henri IV, en particulier,

était, suivant l'expression de Carrion-Nisas, « né avec le plus beau

génie pour la guerre ». Seulement, il occupe un rang trop élevé

parmi les grands politiques et les fins diplomates pour qu'on accorde

ordinairement à ses talents militaires toute l'estime et même toute

l'attention qu'ils mériteraient. Chacun sait qu'il était brave, d'une

bravoure héroïque et chevaleresque dont témoignent maintes anecdotes,

et connaît le nom des principales victoires qu'il a remportées: Coutras,

Arques, Ivry, Fontaine-Française ; mais on ignore généralement, ou,

du moins, l'on ne prend pas assez garde qu'il les a gagnées par une

science profonde du terrain et du maniement des troupes, bien plus encore

que par sa vaillance légendaire : ce n'est pas uniquement un grand soldat,

c'est aussi un vrai général, et les rivaux de la France l'eussent sans

doute appris à leurs dépens, s'il n'avait été empêché de mener à bien

son « grand dessein» par le coup de couteau de François Ravaillac.

Entre les diverses batailles qu'il livra, nous avons choisi de préférence

celle d’Ivry, non seulement comme la plus célèbre et la plus décisive,

mais aussi comme celle qui fait le mieux connaître l'homme de guerre,

arrivé à sa pleine maturité. Les circonstances dans lesquelles il la

donna sont assez connues pour que nous nous bornions à les rappeler

brièvement. Roi, de droit, -depuis quelques mois, Henri ne l'était pas

encore de fait et avait, comme il l'a dit lui-même, à « conquérir son

royaume ». Le succès d'Arques, en septembre 1589, avait rétabli ses

affaires plutôt qu'il ne les avait avancées. La capitale était toujours

aux mains des Ligueurs et, après une première tentative restée infructueuse,

il avait dû renoncer à s'en rendre maître de vive force. Aussi se résolut-il

à l'envelopper dans une sorte de cercle qui irait toujours en se rétrécissant

de plus en plus, et, pour commencer, dans l'hiver de 1589-1590, il s'empara

successivement des principales plaines du Maine et de la Normandie;

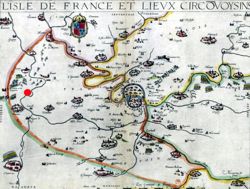

En dernier lieu, il avait mis le siège devant Dreux, qu'il pressait

vivement et pensait réduire avant peu. Cette ville avait alors une grande

importance, à cause de sa situation à mi-chemin d’Orléans et de Rouen,

dont elle couvrait ou barrait les communications ; le duc de Mayenne,

chef et général de la Ligue, résolut donc de la délivrer.

Il venait de recevoir du duc de Parme, commandant

de l'armée espagnole des Pays-Bas, un important renfort de troupes wallonnes,

que lui avait amené le comte d'Egmont. A la tête de son armée reconstituée,

il se dirigea sans retard sur Mantes, où il passa la Seine. Averti de

son approche, Henri n'eut garde de l'attendre sous les murs de Dreux,

auquel il venait de livrer un assaut inutile : il se porta à la rencontre

des Ligueurs, mais non pas toutefois directement. Faisant surveiller

la marche de l'ennemi par un détachement posté à Ivry, sous le maréchal

d'Aumont, et par un corps léger poussé plus loin encore, à Pacy-sur-Eure,

aux ordres du marquis de Rosny, celui qui deviendra le duc de Sully,

il prit, avec le gros de ses forces, la direction d'Évreux, comme s'il

avait l'intention de se retirer en Normandie. Son but en agissant ainsi,

était d'attirer son adversaire hors de la vallée de l'Eure, où la cavalerie

royale, regardée comme bien supérieure à celle de la Ligue, sinon en

nombre, du moins en qualité, n'aurait pu agir aussi efficacement que

dans les plaines découvertes qui s'étendent, à l'ouest, entre celle

rivière et son affluent de gauche, l'Iton. La feinte réussit à souhait.

De Mantes, Mayenne, qui s’était porté d'abord sur Ivry, obliqua à droite,

vers Saint- André, et cela avec d'autant moins d'hésitation que d'Aumont

venait de se replier lui-même dans cette direction, pour rejoindre le

roi. Celui-ci, alors, fit un changement de front vers l'est et, de Nonancourt,

qu'il venait d'atteindre, marcha droit sur Saint-André, puis, de là,

par Foucrainville, sur Ivry. Cette petite ville, qui a donné son nom

à la bataille et en a pris son surnom, « d’Ivry la Bataille » s'appelait

auparavant Ivry-Ia-Chaussée, était une ancienne place forte qui avait

joué un certain rôle dans la guerre de Cent Ans et avait été, en dernier

lieu, prise et démantelée par Dunois. Elle conservait néanmoins quelque

valeur militaire, à cause de ses ponts sur l'Eure, que l'on ne peut

passer à gué, au-dessus et au-dessous, qu'en un petit nombre d'endroits.

Mais le duc de Mayenne ayant déjà effectué son passage lorsque ses coureurs

se heurtèrent à ceux du roi, Ivry est resté complètement en dehors du

théâtre de l'action, sinon de la poursuite ; c'est à 6 ou 7 kilomètres

au nord-ouest que les deux armées en sont venues aux mains, un peu en

avant de l'emplacement du monument commémoratif de la bataille d’Ivry.

Mayenne avait son aile droite; son centre, décrivant un arc de cercle,

c'est-à-dire un « rentrant» assez prononcé, était au hameau de Tourne-Boisset,

qu'un étroit ravin sépare du bois de Garennes, lequel domine immédiatement

la vallée de l'Eure; sa gauche s'appuyait à Boussey. En face des Ligueurs,

les troupes royales, campées ou cantonnées la veille à Foucrainville

et à Batigny, avaient pris un ordre de bataille sensiblement parallèle,

à cela près toutefois qu'elles n'avaient point refusé leur centre, comme

Mayenne avait jugé bon de le faire. Ainsi Henri avait sa droite vers

Boussey et étendait sa gauche dans la direction d'Epieds. Entre les

deux armées, non plus d'ailleurs que sur leurs flancs, pas un accident

de terrain notable ; le plateau est, à la vérité, légèrement ondulé,

mais aucune des rides du sol n'a un commandement de plus de 4 à 5 mètres,

et il serait assez difficile de désigner exactement, aujourd'hui l'

« éminence» où, d'après les auteurs, le grand maître de l'artillerie

du roi, Philibert de la Guiche, disposa les six pièces qui, avec deux

couleuvrines, constituaient tout « le canon» de l'armée royale, à la

bataille d'Ivry. Dans une plaine aussi unie et aussi découverte, on

conçoit l'importance exceptionnelle acquise, ce jour-là, par un groupe

de trois poiriers qui s'apercevaient d'assez loin pour que le roi les

ait indiqués à ses compagnons comme point de direction et de ralliement.

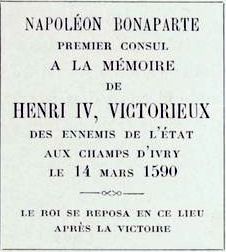

A la place même qu'occupaient ces arbres historiques, se dresse aujourd'hui

le monument destiné à perpétuer le souvenir de la bataille. C'est un

obélisque de pierre, se terminant en pyramide, dont le soubassement

est entouré d'une grille circulaire. Il est haut de 17 mètres et très

simple. Sur les quatre faces du piédestal sont placées autant de plaques

de bronze, dont les deux latérales sans inscriptions, ni ornements.

Mayenne avait son aile droite; son centre, décrivant un arc de cercle,

c'est-à-dire un « rentrant» assez prononcé, était au hameau de Tourne-Boisset,

qu'un étroit ravin sépare du bois de Garennes, lequel domine immédiatement

la vallée de l'Eure; sa gauche s'appuyait à Boussey. En face des Ligueurs,

les troupes royales, campées ou cantonnées la veille à Foucrainville

et à Batigny, avaient pris un ordre de bataille sensiblement parallèle,

à cela près toutefois qu'elles n'avaient point refusé leur centre, comme

Mayenne avait jugé bon de le faire. Ainsi Henri avait sa droite vers

Boussey et étendait sa gauche dans la direction d'Epieds. Entre les

deux armées, non plus d'ailleurs que sur leurs flancs, pas un accident

de terrain notable ; le plateau est, à la vérité, légèrement ondulé,

mais aucune des rides du sol n'a un commandement de plus de 4 à 5 mètres,

et il serait assez difficile de désigner exactement, aujourd'hui l'

« éminence» où, d'après les auteurs, le grand maître de l'artillerie

du roi, Philibert de la Guiche, disposa les six pièces qui, avec deux

couleuvrines, constituaient tout « le canon» de l'armée royale, à la

bataille d'Ivry. Dans une plaine aussi unie et aussi découverte, on

conçoit l'importance exceptionnelle acquise, ce jour-là, par un groupe

de trois poiriers qui s'apercevaient d'assez loin pour que le roi les

ait indiqués à ses compagnons comme point de direction et de ralliement.

A la place même qu'occupaient ces arbres historiques, se dresse aujourd'hui

le monument destiné à perpétuer le souvenir de la bataille. C'est un

obélisque de pierre, se terminant en pyramide, dont le soubassement

est entouré d'une grille circulaire. Il est haut de 17 mètres et très

simple. Sur les quatre faces du piédestal sont placées autant de plaques

de bronze, dont les deux latérales sans inscriptions, ni ornements.

Celle qui fait face à l'allée d'accès porte en

relief l'inscription.Au-dessus de cette plaque, dans la partie inférieure

de la pyramide, est enchâssé un médaillon en marbre blanc où l'on a

sculpté le profil traditionnel du Béarnais entre deux branches de laurier;

sur la face opposée, un médaillon semblable porte les armes de la maison

de Bourbon, et la plaque du même côté une seconde inscription.

C'est

à Bonaparte, en effet, qu'est dû l'obélisque actuel, qui fut érigé en

1804, à la place d'un premier monument élevé, dans la seconde moitié

du XVIIIème siècle, par le duc de Penthièvre, et que la Révolution

avait détruit, encore qu'il ne rappelât qu'une journée glorieuse pour

les armes françaises et que le vainqueur eût été le seul roi dont le

peuple ait gardé la mémoire, suivant le vers si connu de la Henriade

de Voltaire.

Quelques mots maintenant sur la force et la composition

des deux armées en présence. Celle du roi se composait de 8 000 hommes

de pied et de 2 500 chevaux; dans cet effectif, les troupes suisses

entraient pour un peu plus du quart, et la cavalerie venait d'être renforcée

par un bel « escadron » de 300 reîtres (Reiter qui signifie cavalier)

allemands levés et commandés par le comte de Schomberg. Ce corps faisait

partie de l'aile droite, aux ordres du maréchal de Biron ; le roi s'était

réservé la conduite de son centre, où il se tenait à la tête de son

propre escadron, fort de 600 chevaux et disposé sur cinq rangs, dont

le premier était composé de princes et de grands seigneurs. Le duc de

Montpensier commandait l'aile gauche, avec le maréchal d'Aumont en sous-ordre.

Nous avons déjà vu que l'artillerie consistait en 6 canons et de 2 couleuvrines

et que le grand maître, Philibert de la Guiche, la dirigeait en personne.

Le duc de Mayenne n'avait à lui opposer que 4 (d'autres disent 5)

bouches à feu ; mais il était sensiblement supérieur à son adversaire

en infanterie forte de 13 500 hommes, aussi bien qu'en cavalerie composée

de 3 500 chevaux. Une bonne moitié de ces troupes étaient étrangères

: c'étaient des Suisses, des reîtres, des lansquenets ; levés pour Henri

IV et passés à la Ligue moyennant une légère augmentation de solde,

ce qui explique le massacre qu'on en fit après la bataille. Le quartier

d'Henri IV avait été marqué dans ce dernier village. Avant de s'y rendre,

le roi voulut reconnaître le terrain environnant; il visita ses postes,

et ce ne fut qu'à neuf heures du soir qu'il arriva dans le logement

qui lui avait été préparé. « Toute cette nuit, dit l'historien Davila,

se passa de part et d'autre en un travail perpétuel et en grande inquiétude.

On allumait à tout moment de grands feux entre les deux camps, et il

y avait par toute la plaine des sentinelles posées. Les mestres de camp

en faisaient la ronde et prenaient soin de les changer toutes les demi-heures.

Cependant l'armée du roi, pour l'abondance des vivres et la commodité

des maisons, outre que l'infanterie s'était close et fortifiée partout

de bonnes palissades, avait sur celle de la Ligue l'avantage de se reposer

plus tranquillement et de se délasser ainsi de la fatigue des armes.

Le 14, avant le jour, un coup de canon fit prendre les armes aux troupes

du roi. Celui-ci voulut faire, avec de Vie, l'office de sergent de bataille

et ranger lui-même son armée. A ce moment même, Rosny recevait à Pacy-sur-Eure

la lettre que voici, écrite la veille au soir: « Mon amy, je ne pensai

jamais mieux donner une bataille que ce jourd'huy; mais tout s'est passé

en légères escarmouches et à essayer de se loger chacun à son avantage.

Je m'assure que vous eussiez eu regret toute votre vie de ne vous y

être pas trouvé ; pourtant, je vous avertis que ce sera pour demain,

car nous sommes si près les uns des autres que nous ne nous en saurions

dédire. Je vous conjure donc de venir et d'amener tout ce que vous pourrez.

Adieu, mon amy.» Au reçu de cette lettre, Rosny fit sonner le boute-selle

et marcha avec tant de diligence qu'il arriva une heure avant la bataille.

Pendant que l'armée royale prenait entre Epieds et Boussey une formation

quasi en ligne droite, dont le bout gauche faisait un peu plus de corne

que le droit ; les maréchaux de camp de Mayenne, Jean de Saulx, vicomte

de Tavannes et le baron de Rosne, rangeaient en demi-cercle sur la rampe

du plateau d'Epieds, l'un les escadrons, l'autre les bataillons de la

Ligue.

Comme à Coutras, les deux armées offraient un

contraste remarquable :les armes des ligueurs, disent les historiens

du temps, étaient brillantes d'or et de clinquant, tandis que les soldats

du roi n'étaient chargés que de fer. L'armée de la Ligue restant immobile

dans sa position, le roi résolut de ne pas différer l'attaque. Après

avoir placé sur son front, en guise d'avant-garde, les compagnies que

venait d'amener Rosny: « Quant à vous, dit-il à son ami, venez avec

moi; je veux vous apprendre aujourd'hui votre métier. » Bientôt,

l'armée entière s'ébranla; mais, après une courte marche, le roi fit

faire halte et rectifia les distances et les alignements. Ce fut alors

qu'il fit faire à son aile droite un léger mouvement de conversion,

afin de se rapprocher de 150 pas de l'aile gauche ennemie et de tourner

le dos au vent et au soleil. Monté sur un grand coursier bai et armé

de toutes pièces, il passa ensuite devant le front de ses troupes et

sa présence aussi bien que ses discours portèrent l'enthousiasme au

plus haut degré parmi elles.

« Ils sont plus nombreux que nous,

lui dit un reître. — Tant mieux, répondit-il; plus de gens, plus de

gloire! D'ailleurs, la cavalerie défaite, nous aurons beau jeu des gens

de pied. » Ayant rencontré Schomberg, auquel il avait parlé, deux

jours auparavant, avec vivacité: « Je vous ai blessé, lui dit-il,

mais je connais votre mérite; pardonnez-moi. » La réponse du capitaine

allemand fut digne de ces nobles : « Il est vrai que Votre Majesté

me blessa l'autre jour; mais aujourd'hui elle me tue, car l'honneur

qu'elle me fait m'oblige de mourir pour son service. » Schomberg

devait tenir parole. Ce qui préoccupait surtout le roi, c'était le ralliement

des escadrons après la charge. Il montra à ses capitaines trois poiriers

qui formaient une masse distincte, en arrière de l'aile droite ennemie:

« C'est là qu'il faudra se réunir, mes compagnons, leur dit-il; j'y

serai, et, si vous perdez vos cornettes, ralliez-vous à mon panache

blanc » Sur ces entrefaites, on vint annoncer au roi que les sieurs

d'Humières et de Mouy ne tarderaient pas d'arriver avec 300 chevaux

levés en Picardie, et beaucoup de gentils hommes de cette province.

Le maréchal de Biron proposa de les attendre; mais, impatient de combattre,

Henri ne suivit pas ce conseil- L'ordre fut envoyé à d'Humières et à

de Mouy de se joindre à la réserve, et l'armée royale continua son mouvement.

Lorsqu'elle fut à portée de canon, le roi ordonna au grand maître de

l'artillerie d'ouvrir le feu. Il était près de midi quand M. de la Guiche

commença ses canonnades. Il tira neuf volées à bon escient avant que

l'artillerie de Mayenne eût répondu, les canonniers qui la servaient

étant peu exercés. M. de Rosne se trouvait à la droite de l'armée de

la Ligue avec un corps de cavalerie légère : l'artillerie royale lui

faisant éprouver des pertes considérables, il s'avança pour la charger.

Le maréchal d'Aumont s'aperçoit de ce mouvement, s'élance contre le

corps ennemi, le prend en flanc et le met en désordre. Cependant, les

deux corps de reîtres placés en arrière de la cavalerie que commandait

de Rosne avaient suivi le mouvement de celui-ci et s'étaient portés

avec beaucoup de résolution vers l'artillerie du roi ; mais, ayant été

chargés par les escadrons de Givryet du comte d'Auvergne, ils tournèrent

bride en criant qu'ils étaient aussi « de la religion ». Dans leur fuite,

ils se jetèrent sur les Suisses, puis sur les lansquenets qui baissèrent

leurs piques contre eux et, après avoir mis l'aile droite de Mayenne

en grand désordre, ils disparurent du champ de bataille. Les lanciers

wallons du comte d'Egmont s'ébranlèrent pour rétablir le combat et dérober

à l'armée du roi le désordre qu'avait occasionné la fuite des reîtres.

Chargée par eux, la cavalerie légère du comte d'Auvergne et de Givry

fut enfoncée. Elle aurait été entièrement défaite si le baron de Biron

et le duc de Montpensier n'avaient marché rapidement pour la soutenir.

Les Wallons plièrent à leur tour et vinrent se rallier à la droite à

l'escadron de Mayenne. Ce fut alors seulement que s'ébranla ce corps

d'élite. Exécuté plus tôt, son mouvement aurait pu être décisif ; mais,

occupé de rétablir l'ordre dans le centre de son armée, le chef des

Ligueurs avait laissé échapper l'occasion de s'assurer la victoire.

Henri avait, au plus haut degré, ce coup d'œil rapide et cette vigueur

dans l'exécution qui manquaient à son adversaire. Il sentit que le moment

de charger avec ses meilleurs troupes était venu. Aussitôt, il s'élance

à la tête de son escadron : une décharge des arquebusiers espagnols

à cheval ne l'arrête pas un moment. La mêlée fut terrible. Le roi, combattant

comme un simple gendarme courut les plus grands dangers et tua de sa

main plusieurs cavaliers ennemis. Schomberg périt à ses côtés, tandis

que, dans le parti opposé, d'Egmont était tué d'un coup de pistolet,

après avoir montré la plus brillante valeur. « Les deux troupes furent

tête à tête un quart d'heure durant, frappant à qui mieux mieux, avant

que nul ne cédât et que les escadrons ployassent ; enfin les Wallons

se firent jour et presque toute la gauche de l'escadron royal s'enfuit.

» Le maréchal de Biron, resté jusque-là « en conserve », prit alors

part au combat. La marche du corps qu'il commandait jeta l'épouvante

dans la cavalerie de Mayenne; elle tourna le dos sur tous les points.

Le roi la poursuivit l'épée dans les reins et s'empara de trois étendards

wallons. La rapidité de sa course l'avait séparé des siens : s'étant

aperçu que douze ou quinze cavaliers seulement l'accompagnaient, il

s'arrêta, de peur de fâcheuse rencontre, sous les trois poiriers— là

où s'élève aujourd'hui une pyramide commémorative— et ses cavaliers

vinrent de tous côtés se rallier à son panache blanc. Lorsque les siens

le rejoignirent, des cris de : « Vive le roi! » se firent entendre de

toutes parts. La joie fut d'autant plus vive que son éloignement avait

causé plus d'alarmes. Le jeune comte de Rhodes, atteint pendant la mêlée

d'un coup de feu qui l'avait privé de la vue, fut emporté par son cheval

; comme il portait la cornette blanche, les bruits les plus sinistres

circulèrent un moment. Mais bientôt le baron de Biron, le maréchal d'Aumont

et le duc de Montpensier furent réunis autour du monarque. Le maréchal

de Biron les suivait ; Henri alla au-devant de lui: « Sire, lui dit

le maréchal, vous avez fait le devoir du maréchal de Biron, et le maréchal

de Biron a fait ce que le roi aurait dû faire. » De tous côtés, l'infanterie

royale s'avançait dans la plaine pour achever l'œuvre de la cavalerie.

Le désordre était à son comble parmi les Ligueurs. Au lieu de couvrir

la retraite de l'infanterie, leurs escadrons fuyaient à toute bride.

Les lansquenets ne tardèrent pas à être atteints et égorgés sans pitié,

en souvenir de leur trahison : 1 300 de ces étrangers restèrent sur

la place. Seule, l'infanterie helvétique de la Ligue, quoique abandonnée

à elle-même au milieu d'une vaste plaine, faisait bonne contenance.

Le roi fit avancer contre elle son artillerie ; en même temps, l'infanterie

de l'aile droite qui n'avait point encore combattu se disposa à l'attaquer.

Les Suisses allaient subir le même sort que les lansquenets ; mais,

se rappelant les services rendus par leurs compatriotes à la couronne

de France, Henri fit suspendre l'attaque. Sommés de se rendre, ils déposèrent

les armes et furent admis à capitulation ; l'acte qui leur laissait

leurs enseignes et leur accordait de l'argent et des vivres pour retourner

dans leur pays fut signé après la bataille. Après avoir si vaillamment

combattu pour la victoire, le roi voulut en recueillir le fruit en ne

laissant pas de relâche à l'armée battue. Il prit le galop avec ce qu'il

put réunir de cavalerie ; le prince de Conti, le duc de Montpensier,

le comte de Saint- Paul, le maréchal d'Aumont, le sieur de la Trémouille

le suivirent. C'est alors que le Roi se serait écrié, dit-on: « Sauvez

les Français, et main basse sur l'étranger! »

Les pourparlers

engagés avec les Suisses avaient pris du temps : Mayenne le mit à profit

pour repasser l'Eure à Ivry et détruire les ponts. Beaucoup de fuyards,

et surtout les reîtres, perdirent ainsi tout moyen de retraite : une

partie se noya en essayant de franchir à la nage la rivière grossie

par les pluies. D'autres, après avoir cherché un asile dans les bois

voisins du champ de bataille, tombèrent sous les coups des paysans,

plus impitoyables pour eux que les Royaux. Un certain nombre s'étaient

barricadés dans les rues d'Ivry, le maréchal de Biron ayant reçu l'ordre

d'attaquer le bourg avec son infanterie, les barricades n'arrêtèrent

les vainqueurs que quelques instants ; 400 reîtres et beaucoup de cavaliers

et de fantassins français y furent tués ; l'artillerie et les bagages,

empêtrés dans les rues, tombèrent au pouvoir des troupes royales. Pendant

l'attaque d'Ivry, le Roi avait fait chercher un gué pour sa cavalerie.

Ceux de Buchaille et de Nantilly, en aval, ayant paru trop dangereux,

il remonta la rivière et la franchit au gué de la Tourniole. Mayenne

s'était dirigé vers Mantes, la cavalerie royale suivit ses traces jusqu'au

milieu de la nuit et fit bon nombre de prisonniers. Le roi soupa et

coucha au château de Rosny. Quoique la bataille n'eût duré que trois

heures, Henri n'en avait pas encore gagné d'aussi décisive. Du côté

des Ligueurs, 2 400 hommes de pied et 1 000 cavaliers restaient sur

le champ de bataille. Le nombre des prisonniers était plus considérable

encore ; à peine un quart de l'armée de Mayenne parvint à s'échapper

; son canon et beaucoup de ses enseignes tombèrent entre les mains des

vainqueurs. L'armée du Roi, au contraire, n'avait pas perdu 500 hommes.

La consternation fut grande, dans Paris, lorsqu'on y reçut la nouvelle

de la défaite de Mayenne. Il est même probable que le roi aurait pu

s'emparer assez aisément de la ville s'il s'y était porté sans perdre

un instant. Des conseils trop prudents et qui n'étaient point absolument

désintéressés, selon les uns ; la nécessité de laisser quelque repos

à l'armée qui, comme toutes les troupes d'alors, aimait mieux commencer

par jouir de la victoire que de la pousser à fond, selon les autres;

le mauvais temps, si l'on en croit Davila ; de graves embarras d'argent,

d'après Sully Iui-même, obligèrent Henri IV à s'arrêter quinze jours

à Mantes. Ce répit permit aux Ligueurs de se remettre de leurs frayeurs

et d'organiser plus fortement que jamais la défense de la capitale.

Mais le roi reprit alors l'exécution de son plan, occupa par capitulation

ou emporta de vive force Lagny, Corbeil, Provins, Moret, Montereau,

Melun, Brie-Comte-Robert, etc. ; en un mot, se rendit maître de toutes

les avenues de la capitale et de toutes les rivières par lesquelles

elle pouvait s'approvisionner. Dès lors, un étroit blocus devenait possible

et la reddition de Paris était inévitable à brève échéance, si le duc

de Parme, accourant à la tête de l'armée espagnole, ne fût venu retarder

le moment de sa chute et la pacification du royaume.

La victoire

d'Ivry n'eut donc pas, à proprement parler, des résultats matériels

immédiats ; mais son effet moral fut considérable, comme aussi son retentissement.

On commença à voir dans le Béarnais un général heureux, capable de l'emporter

sur ses rivaux par ses talents, et peut-être le peuple lui soit-il encore

moins gré de son habileté que de sa fortune. On loua, tout autant que

son courage, sa cordialité, son humanité, sa compassion pour les pauvres

gens, sa familiarité avec la noblesse, qu'il affectait de traiter d'égal

à égal, ne prétendant qu'à être, disait-il lui-même, « le premier gentilhomme

de son royaume». Quelque vingt-cinq ans après, sous la minorité de Louis

XIII, Legrain, conseiller de la Régente, terminait ainsi le récit qu'on

l'avait chargé de faire au jeune prince de la bataille de 1590 :

« Ne passez pas plus avant, Sire, sans tirer profit et instruction de

cette grande victoire d'Ivry, qui fut comme le coup d'État qui redressa

la couronne sur la tête du Roi votre père, et l'affermit par là sur

la vôtre, devant que vous ne fussiez né. Considérez sa diligence de

toujours suivre l'ennemi à la trace et de ne le point perdre de vue

; son courage en l'attaquant toujours en nombre inégal ; sa prévoyance

en ses entreprises, sa suffisance en ses conseils ; sa capacité en l'assiette

de son armée, son jugement à assigner leur rang à ses chefs ; son bon

sens et sa vaillance dans la mêlée ; son mépris du butin pour suivre

l'ennemi jusqu'en sa retraite ; enfin sa clémence envers les vaincus

prisonniers, ce qui fut la plus grande et la plus utile victoire qu'il

gagna, puisqu'il se vainquit lui-même et sut renverser les chatouillements

que donne au cœur des princes victorieux le désir de la vengeance. »

On ne saurait que souscrire sans réserve à ce jugement, car, en termes

un peu oratoires, le bon conseiller a fort bien démêlé et résumé les

véritables causes des succès de Henri IV, — et de ses succès politiques

aussi bien que de ses succès militaires!

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025