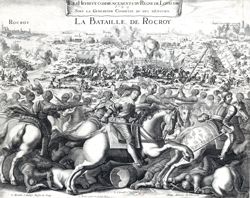

La bataille de Recroy

La France avait perdu, dans les derniers jours

de l'année 1642, le grand cardinal qui était l'âme de son gouvernement,

à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais, du moins, Richelieu avait-il

pu voir, avant de mourir, triompher partout sa politique et réaliser

presque entièrement son grand dessein: l'abaissement de la maison d'Autriche.

Ne léguait-il pas d'ailleurs le pouvoir au plus intime confident de

ses vues, à l'homme le plus propre à achever et à consolider l'œuvre

entreprise, l'Italien Mazarin, et n'était-il pas sûr que cette œuvre

serait poursuivie, sinon avec autant de vigueur et surtout de grandeur,

du moins avec la même ténacité et avec encore plus de souplesse ? Aussi

fut-ce en vain que, quelques mois après, lorsque le roi Louis XIII eut

suivi dans la tombe son illustre ministre, les ennemis de la France,

et le plus acharné d'entre eux, le roi d'Espagne Philippe IV, s'efforcèrent

de mettre à profit les troubles qui sont l'accompagnement ordinaire

d'une minorité et de la régence d'une femme.

L'occasion paraissait

pourtant doublement propice, une grande partie des forces françaises

étant occupée à la fois en Allemagne, en Italie, sur la frontière de

Catalogne et sur celle des Pays-Bas ; de ce dernier côté, notamment,

la situation de l'Espagne semblait excellente, puisqu'elle avait en

Flandre et dans le Hainaut tout prêts à rentrer en campagne une de ses

meilleures armées et son plus habile général, don Francisco de Melo.

Celui-ci, qui suivait attentivement les événements, avait résolu de

prendre l'offensive sans attendre que se produisit le changement de

règne prévu et escompté : il avait compris qu'aucun point n'était plus

favorable pour envahir la France que cette extrémité de la Champagne

qui s'avance entre l'Oise et la Meuse et qui n’était alors défendue

que par la seule place de Rocroy.

Dès le commencement d'avril, il

avait résolu de mettre le siège devant cette ville, assez mal fortifiée,

encore plus dépourvue de moyens de défense, et fatalement destinée à

succomber après quelques jours de tranchée ouverte. Mais, dans le même

temps, Louis XIII mourant signait la nomination du duc d'Enghien au

commandement de son armée de Flandre, et l'importance stratégique de

Rocroy n'avait point échappé non plus à ce général de vingt-deux ans,

de l'impétueuse jeunesse. On se méfiait un peu, puisqu'on lui imposait

comme lieutenant-général et comme mentor un vieux soldat plein de sagesse

et d'expérience, le maréchal de L'Hôpital. Passant outre aux ordres

prudents de la cour et aux conseils circonspects de son guide, il avait

aussitôt donné l'ordre de réunir l'infanterie sur la Somme et la cavalerie

sur l'Oise, pendant qu'un corps assez important, sous le maréchal de

Gassion, son principal lieutenant, s'établissait en avant de Doullens

pour couvrir le rassemblement de l'armée et dissimuler ses premiers

mouvements.

Melo, à la vérité, s'inquiétait peu de ces derniers.

Au commencement de mai, la température jusque-là fort rude, s'étant

notablement radoucie, il achemina vers Rocroy les divers corps destinés

à en former le siège avec un total de 28 000 hommes. Le 12, la ville

était investie par le comte d'Ysembourg, commandant les troupes espagnoles

dites d'Alsace ; le 15, la tranchée était commencée, et le 16 on se

trouvait déjà en mesure « d’attacher le mineur » au corps de place.

Le même jour, Melo arrivait avec le reste de l'armée, que dirigeait

sous ses ordres, en qualité de mestre-de-camp général, le brave comte

de Fuentes (ou de Fontaine). Mais, ce même jour aussi, l'avant-garde

du duc d'Enghien arrivait en vue de Rocroy, et Gassion, qui la commandait,

refoulait les gardes avancées de l'ennemi jusque sur le front de bandière

de son camp. Puis le lendemain 17, le gros de l'armée française atteignait

à son tour Bossu, distant de 20 kilomètres de la forteresse, et le jeune

prince y rassemblait immédiatement un conseil de guerre auquel prenait

part, avec le maréchal de l'Hôpital, les maréchaux de camp de Gassion,

d'Espenan et de la Ferté-Senecterre, le « maréchal de bataille» La Vallière,

et les mestres-de-camp généraux de l'infanterie et de la cavalerie,

Persan et Sirot.

Le maréchal, prince de Ligne, a dit spirituellement

et non sans raison que « quand un général ne veut rien faire, il réunit

son conseil ». Tel n'était cependant pas ce jour-là, tant s'en faut,

l'intention du duc d'Enghien ; mais il sentait que son âge et la gravité

de la situation générale car il venait d'apprendre et était encore seul

à connaître la mort de Louis XIII, qui remontait au 14 et lui faisaient

un devoir de prendre ou tout au moins de prendre, pour mettre sa responsabilité

à l'abri, l'avis des officiers généraux qui composaient son entourage.

Il leur déclara que, pour son compte, il était résolu à livrer bataille

sans plus attendre, la place étant à la dernière extrémité, et ne se

laissa point ébranler par les objections de l'Hôpital. Celui-ci représentait

que les bois et les marais dont Rocroy était entouré n'en permettaient

l'accès que par l'étroit passage que suit la route de Champagne et au

débouché duquel l'ennemi avait placé un gros poste ; mais Gassion, qui

venait de reconnaître le pays, avait trouvé deux autres défilés assez

praticables, par où l'on pouvait gagner, au sud-ouest, les environs

de la forteresse ; aussi se rangeait-il à l'opinion du prince, qui,

là-dessus, coupa court à toute discussion. Son parti était définitivement

pris et au sortir du conseil, il envoya ses bagages à Aubigny et à Aubenton,

et arrêta l'ordre de bataille que l'armée prendrait, le lendemain au

point du jour.

Le 18, en effet, à l'heure dite, toutes les troupes

s'ébranlaient dans la direction de Rocroy. Cette toute petite ville,

la plus insignifiante à coup sûr des sous-préfectures de France, car

elle n'a que 800 âmes de population « agglomérée », dans son enceinte

de cinq bastions, sur les 2 300 que lui attribue le dernier recensement.

La ville est bâtie au centre d'un plateau découvert et assez froid,

de 6 kilomètres de rayon, dont les pentes couvertes de bois s'abaissent

rapidement à l'est vers la Meuse, et au sud vers son affluent de gauche,

la Sermonne. Ce plateau offre ceci de caractéristique que son sol argileux

garde presque toutes les eaux qu'il reçoit, faute d'écoulement suffisant,

et constitue, sinon tout à fait un marécage, du moins une vaste lande

très humide, que l'on désigne dans les Ardennes sous le nom de rièzes.

De nos jours, l'agriculture est parvenue, en réchauffant le terrain

à force d'engrais et surtout en y creusant des rigoles d'assèchement,

à transformer une partie de ces rièzes en excellents pâturages ; mais,

sur plus d'un point, elles offrent encore l'aspect qu'elles avaient

au XVIIème siècle, et il ne pousse guère que des genêts,

des mousses et des plantes palustres sur ce sol ingrat et stérile. Les

bois qui entourent la petite plaine où s'élève la ville et qui n'est,

en somme, qu'une grande clairière, ont également une physionomie à part

: ce ne sont plus les épaisses forêts de la Thiérache et des Ardennes,

et les taillis semés d'arbres rabougris ont succédé aux chênes et aux

autres essences de haute futaie. Les fondrières n’y sont pas rares et,

aujourd'hui encore, on n'y circule pas aisément en dehors des chemins,

eux-mêmes peu nombreux. Il n'y en avait aucun en 1643, si ce n'est celui

dit de Champagne devenu maintenant la route nationale n° 51, d'Orléans

à Givet, et sur le plateau, comme aux abords, on ne rencontrait aucun

lieu habité, aucune maison, en dehors de la forteresse ; les deux «

défilés » qu'utilisa l'armée française pour arriver en vue de celle-ci

étaient deux dépressions où les taillis étaient plus clairs et le sol

un peu plus ferme.

Le champ de bataille proprement dit s'étend à

environ 2 kilomètres au sud-ouest de la ville, entre la grande route

et le chemin de Maubert-Fontaine. Les Français étaient déployés en travers

des rièzes de Rouge- Fontaine, ayant leur gauche où se trouve à présent

le champ de tir de la garnison ; en face, les lignes espagnoles coupaient

obliquement les rièzes des Censes-Maubert et le Pré-Champagne, appuyant

leur droite aux fonds marécageux où sourd le ruisseau de Sainte-Anne

; de ce côté, un petit étang, depuis longtemps disparu, était le seul

obstacle naturel qui séparât les deux armées. Le duc d'Enghien avait

là 18 bataillons et 32 escadrons, présentant de 22 000 à 23 000 combattants,

dont 6 000 à 7 000 cavaliers. Ces derniers étaient répartis entre les

deux ailes, la gauche commandée par La Ferté, la droite aux ordres de

Gassion ; l'infanterie, sous d'Espenan, formait « la bataille », c'est-à-dire

le centre, derrière lequel se trouvait la réserve: trois bataillons

et quatre escadrons, sous Sirot. La formation de l'armée espagnole était

sensiblement la même.

Elle comprenait deux ailes exclusivement composées

de cavalerie avec les régiments de Flandre, sous le duc d'Alburquerque

à gauche; les régiments d'Alsace, sous le comte d'Isembourg à droite,

et un centre, constitué principalement par les tercios viejos,

cette redoutable infanterie d'Espagne, que commandait le comte de Fontaine;

les 5 tercios (gros bataillons) d'Espagnols « naturels» étaient flanqués

à droite par 3 tercios d'Italiens, à gauche par 2 tercios de Bourguignons

(Comtois), et derrière eux, en seconde et en troisième ligne, étaient

rangés 5 tercios de Wallons et autant d'Allemands. Au total, et sans

compter le corps du général Beck, qu'on attendait, mais qui pouvait

difficilement arriver à temps, don Francisco de Melo disposait de 26

à 28 000 hommes, dont un tiers de cavalerie, et, en outre, de 18 pièces

d'artillerie, auxquelles son adversaire ne pouvait opposer que 12 canons,

de moindre calibre et, aussi, moins bien servis. Mais l'artillerie,

en ce temps-là, n'avait guère de rôle à jouer qu'au début de l'action;

tout le poids de celle-ci retombait sur l'infanterie, jusqu'au moment

où l'intervention de la cavalerie fixait le sort de la journée.

La bataille de Rocroy est peut-être celle où cette intervention fut

la plus prompte, la plus complète et la plus décisive, et toute la gloire

en revient sans contredit au duc d'Enghien, comme on le verra par le

récit que nous donnons plus loin. Peut-être y trouvera-t-on un peu trop

restreinte la part qu'eut dans le succès final le lieutenant — qui aurait

pu être le maître — du jeune général, le maréchal de Gassion. Mais,

d'autre part, il mettra en pleine lumière les causes de la victoire,

et, quand on l'aura lu, on sera certainement tenté de s'inscrire en

faux contre cette appréciation d'ensemble du général Lamarque que «

Condé n'a fait faire aucun progrès à l'art militaire », et contre cette

autre, particulière à la bataille de Rocroy, du colonel Rocquancourt,

« qu'il est étonnant qu'une action où le duc d'Enghien et son armée

se couvrirent d'une gloire immortelle ait été si peu favorable au développement

de ce même art ». Il se peut que le merveilleux parti que sut tirer

de sa cavalerie un chef intrépide, au moment « psychologique », ait

contribué à « diminuer la considération naissante de l'infanterie »,

et c'est effectivement le reproche que Rocquancourt lui adresse. Cependant,

nous ne voyons pas que cet emploi vraiment « génial» de la cavalerie

sur le champ de bataille, pour rétablir et décider une action compromise,

ait été pour faire rétrograder « l'art» — bien au contraire ! Et, dans

tous les cas, à une époque où l'on mettait toute sa science et tout

son espoir dans des manœuvres bien lentes et bien compassées, ce n'était

pas une « leçon de choses » à dédaigner que celle que donnait ainsi

un capitaine à peine arrivé à l'âge d'homme, en montrant ce que l'on

peut faire lorsque l'on sait tout oser, et en prouvant que, plus d'une

fois, en tactique comme en géométrie, la ligne droite, qui est le plus

court chemin, sera aussi le plus sûr.

Nombreux sont les récits

de la bataille de Rocroy; mais il en est un qui laisse loin derrière

lui tous les autres, tant par son exactitude, sa précision et sa clarté,

que par sa superbe ordonnance et « par le souffle de joie héroïque dont

on le sent traversé » — suivant la belle expression de M. Jules Lemaître

: c'est celui qui se trouve au tome IV de l'HISTOIRE DES PRINCES DE

CONDÉ PENDANT LES XVIème ET XVIIème SIÈCLES, par

Henri d'Orléans, duc d'Aumale, el que nous n'hésitons pas à reproduire,

malgré son étendue. (Paris, Calmann Lévy, éditeurs.

La nuit était survenue et les flammes des foyers

allumés par les troupes brillaient sur un fond sombre, lorsqu'Anguien*

s'arrêta, sans aller jusqu'à la cavalerie de l'aile droite, déjà au

repos. Les gardes de M. le Duc ne sont pas auprès de lui, mais à l'extrême

avant-garde de la droite, où ils renforcent les deux régiments de Croates.

Les aides de camp et les volontaires font au prince une brillante escorte.

Gassion vient les joindre avec quelques officiers ; tous mettent pied

à terre « au feu de Picardie ». Le silence était profond ; les gardes

veillaient, échangeant le mot de ralliement : Anguien; « nos soldats,

couchés en bataille sur leurs armes, n'attendaient qu'un signe pour

se lever, souffler sur la mèche et l'abattre sur le serpentin» (Sirot).

L'ordre étonnant maintenu dans le camp français fut pour les contemporains

un objet d'admiration. Le prince s'étendit sur la terre et s'endormit

profondément. Bossuet a peint cette nuit et ces deux armées « enfermées

dans les bois et dans des marais pour décider leur querelle comme deux

braves en champ clos ». Le lecteur ne nous pardonnerait pas de changer

un seul mot dans ce récit dont l'éloquence ne surpasse pas l'exactitude.

Voici pourtant un détail à compléter: ce n'est pas le matin « à l'heure

marquée », c'est en pleine nuit qu'il fallut « réveiller cet autre Alexandre

». Un cavalier vient de se présenter à nos avant-postes ; c'est un Français

qui avait pris parti chez les Espagnols. On l'amène, il se jette aux

pieds du prince et implore sa grâce, bien payée d'ailleurs par l'importance

des renseignements qu'il apporte: l'ennemi attend Beck le 19 vers sept

heures du soir et attaquera immédiatement ; toujours préoccupé d'une

tentative de secours venant de notre gauche, le capitaine généra a ramené

une partie de la cavalerie d'Alsace dans son ancien quartier à l'ouest

de la place ; si l'aile droite française est assez hardie pour s'engager

la première, elle sera bien reçue par mille mousquetaires qui passent

la nuit « sur le ventre» dans les bouquets de bois tout près d'elle.

Le cavalier achève à peine son récit que déjà M. le Duc a modifié

certaines parties de son plan et donné de nouveaux ordres d'exécution.

Puis il demande un cheval, ses armes, revêt sa cuirasse et met sur sa

tête un chapeau orné de cette plume blanche qu'avait illustrée Henri

IV, et qui est restée dans l'armée française l'insigne du commandement

en chef.

Il faisait encore obscur lorsque les escadrons de première

ligne de l'aile droite montèrent à cheval pour dégager le front de la

seconde ligne. Au même moment, les soldats de Picardie se levaient et

s'avançaient sans bruit, laissant auprès des feux quelques hommes dont

les ombres, passant devant la flamme, dissimulaient le départ du régiment.

« Les enfants perdus », conduits par le sergent-major de Pédamont, pénètrent

dans les bouquets de bois, surprennent les mousquetaires ennemis dans

cet instant critique où un lourd sommeil s'empare de l'homme qui a veillé.

Quelques coups de feu retentissent, les fantassins espagnols se lèvent

en désordre, la panique les saisit ; les uns sont frappés par nos piquiers

; les autres se jettent hors du bois et tombent dans un flot de cavaliers

; aucun n'échappa.

La lueur grise de l'aurore succédait aux ténèbres

de la nuit. Il était trois heures du matin, le 19 mai 1643. La cavalerie

a suivi le mouvement des enfants perdus ; son front est doublé ; tous

les escadrons sont sur une seule ligne. Gassion en conduit sept et prend

à droite, Anguien à gauche, un peu en arrière, avec huit ; le bouquet

de bois les sépare et les masque quelque temps. Les cavaliers ennemis

ont sauté en selle à la première alerte ; c'est la troupe de Gassion

qui se montre d'abord. Alburquerque veut lui faire face ; au moment

d'en venir aux mains, il est tourné par le duc d'Anguien et pris de

flanc en flagrant délit de manœuvre. Le choc fut dur; les cornettes

abordées ne s'en remirent pas et disparurent du champ de bataille, suivies

par nos Croates. Le duc d'Alburquerque et ses lieutenants, Vivero et

Villamor, rétablissent leur seconde ligne derrière la gauche de l'infanterie

; les escadrons français sont ralliés ; un nouveau combat s'engage avec

la même issue que le premier. Au milieu de la fumée et de la poussière,

plusieurs cornettes ennemies passent sans rencontrer-nos cavaliers et

arrivent jusqu'à Picardie, qui, le bois nettoyé des mousquetaires, se

trouvait isolé en avant de notre ligne de bataille. Le régiment enveloppé

se forme en octogone et montre une grande fermeté. L'aile gauche de

l'armée espagnole est dispersée.

En moins d'une heure, le duc d'Anguien

s'est révélé; il a conquis sur ses cavaliers cet ascendant qu'une sorte

de courant rapide donne au chef digne de commander sur des soldats dignes

de le suivre. Il peut maintenant arrêter sa troupe sans diminuer son

courage, la faire manœuvrer au fort de l'action, lui rendre l'élan sans

qu'elle lui échappe ; il va avoir besoin de toute son autorité. Le succès

de notre aile droite avait amené le général en chef sur une ondulation

d'où, en se retournant, il dominait le terrain occupé par le reste de

son armée.

Le spectacle qui s'offrit à ses yeux était fait pour

troubler une âme moins ferme. Les coups de mousquet partis de notre

droite avaient mis fin à la « trêve de Dieu » observée toute la nuit

par une sorte d'accord tacite; les postes placés entre les deux armées

avaient aussitôt commencé le feu; les piquets étaient accourus. Deux

lignes de tirailleurs couvrent tout le centre d'un nuage de fumée; bientôt

le canon mêle sa voix tonnante aux éclats de la mousqueterie. A notre

gauche, les premières clartés du jour montrent à La Ferté l'aile droite

des ennemis dégarnie ; en effet, Isembourg, avec presque toute la cavalerie

d'Alsace, avait passé la nuit dans son camp à l'ouest de la place, à

la tête des tranchées, pour mieux garder les avenues et repousser cette

tentative de secours, qui, jusqu'au dernier moment, préoccupa surtout

l'état-majores pagnol. Voyant ce vide devant lui, La Ferté oublia et

l'échauffourée de la veille et les recommandations de son général ;

de nouveau, il voulut franchir le marais et tourner l'étang. Comme la

veille, Isembourg survint avec ses escadrons, mais cette fois il ne

s'arrêta pas; prenant le galop à bonne distance, favorisé par la pente,

il aborde la cavalerie française, la met en désordre, la sépare de l'infanterie

et la pousse vivement devant lui.

La Ferté combat avec vaillance; atteint d'un coup de pistolet, percé de deux coups d'épée, il tombe aux mains de l'ennemi. L'ardeur de la poursuite, l'attrait du pillage, l'espoir d'arriver jusqu'aux bagages des Français entraînent au loin bon nombre de cavaliers allemands. Encore aujourd'hui, on retrouve des armes brisées jusque dans les rièzes de Regniowez. Avec le gros de sa troupe, Isembourg tourne à gauche, culbute nos mousquetaires, nos artilleurs, et s'empare du canon; La Barre est tué sur ses pièces. L'Hôpital, homme d'honneur, un peu responsable du malheur de La Ferté, essaye d'y remédier. Il rallie quelques cavaliers, se met à la tête des bataillons de notre gauche et reprend le canon perdu. Mais aux cornettes qu'Isembourg a gardées sous la main se réunissent celles qui, venant de l'autre aile, se sont un moment égarées, et qui, après avoir tâté Picardie, ont coulé derrière les tirailleurs espagnols du centre. L'infanterie italienne les soutient. Les troupes de L'Hôpital sont entourées; un coup de feu lui casse le bras; on l'emporte. Quelques bataillons fuient; Piémont et Rambures font ferme; ils sont très maltraités et obligés de reculer, abandonnant le canon une seconde fois. L'ennemi a maintenant trente bouches à feu pour battre notre centre, qui n'avait pas encore été sérieusement engagé ; nous n'avons plus une pièce pour répondre. Nos mousquetaires, déployés sur deux rangs en avant des bataillons, continuent leurs salves, mais ils perdent du terrain. L'anxiété est profonde ; la gauche est battue, chacun le voit ; la droite a disparu, le général en chef avec elle; quelques coups de feu, un nuage de poussière jalonnent la direction qu'elle a suivie; elle est aux prises avec la cavalerie ennemie; mais est-elle victorieuse ? Toute cette infanterie, qui souvent déjà s'est vue abandonnée par la cavalerie, se trouble facilement. Un mot d'ordre, venu on ne sait d'où, passe comme une traînée fatale de bataillon en bataillon : « La journée est perdue! en retraite ! » Et lentement, graduellement, sans que personne dirige le mouvement, toute la ligne recule. Où donc est Espenan ? où sont les officiers généraux ? En voici un c’est le maréchal de bataille (chef d'état-major), La Vallière ; il a rejoint dans la nuit ; en ce moment, il arrive de la gauche; il va de régiment en régiment, parle aux chefs de corps ; il ne sait rien du duc d'Anguien ; il a vu tomber L'Hôpital ; il engage les mestres de camp à replier leurs troupes en ordre. Le mouvement s'accélère ; déjà ceux de nos bataillons qui n'ont pas été rompus par Isembourg se sont rapprochés de la réserve. Sirot se détache de sa troupe : « Que faites-vous donc? demande-t-il. — Tout le monde bat en retraite, lui répondent les premiers qu'il rencontre ; la bataille est perdue. -Perdue ? s'écrie-t-il, allons donc ! Sirot et ses compagnons n'ont pas donné ! Face en tête ! » Entre cinq et six heures du matin, notre gauche était battue, notre canon pris, La Ferté prisonnier, L'Hôpital hors de combat, La Barre tué, notre centre en retraite ; l'infanterie italienne s'avançait et les tercios viejos allaient la soutenir. Du point où le duc d'Anguien avait fait halte pour rallier derrière la ligne espagnole ses escadrons victorieux, il ne pouvait saisir les détails de ce tableau ; mais la direction de la fumée, la plaine couverte de fuyards, la marche de la cavalerie d'Alsace, l'attitude de l'infanterie ennemie, tout lui montrait, en traits terribles, la défaite d'une grande partie de son armée. Il n'eut pas un instant d'accablement, il n'eut qu'une pensée c’est d’arracher à l'ennemi une victoire éphémère, dégager son aile battue, non en volant à son secours, mais en frappant ailleurs. Quelques minutes de repos données aux chevaux essoufflés lui ont suffi pour arrêter le plan d'un nouveau combat, conception originale dont aucune bataille n'offre l'exemple. Laissant Gassion sur sa droite avec quelques escadrons pour dissiper tout nouveau rassemblement de la cavalerie wallonne, il fait exécuter à sa ligne de colonnes un changement de front presque complet à gauche, et aussitôt, avec un élan incomparable, il la lance, ou plutôt-il là mène en ordre oblique sur les bataillons qui lui tournent le dos. Dans les rangs pressés de l'infanterie ennemie, il était malaisé de suivre les incidents qui se succédaient depuis que la cavalerie d'Alburquerque et celle du duc d'Anguien étaient aux prises. Les yeux, les esprits, les cœurs étaient tout entiers à la bataille engagée devant le front, et chacun, chefs et soldats, se préparait à y prendre part quand la troisième ligne fut subitement abordée et poussée sur la seconde. C'est une suprême épreuve pour une troupe qu'une attaque imprévue sur ses derrières. « Nous-sommes tournés ! » est un cri d'alarme qui émeut les plus braves. Peut-être les Wallons, mécontents de quelques-uns des actes de Melo, n'étaient-ils pas, ce jour-là, disposés aux grands sacrifices ; mais Wallons et Allemands, tous étaient là placés dans des conditions défavorables.

Beaucoup de mousquetaires détachés la nuit aux

avant-postes n'avaient pas reparu ; nous savons où ils gisaient. D'autres

avaient déjà été dirigés sur le front en prévision d'un mouvement offensif

; peu d'armes à feu pour arrêter les chocs qui se pressent. Et avec

quelle ardeur arrivaient nos cavaliers, menés par un tel chef ! Ils

passent comme un torrent au milieu des bataillons. Ceux-ci sont si rapprochés,

qu'ils craignent de tirer les uns sur les autres et que la contagion

du désordre est bien vite incurable ; en quelques minutes, toute l'infanterie

wallonne et allemande est complètement rompue. Les fuyards, qui se jettent

en dehors, dans la direction des bois, sont ramassés par Gassion ; une

masse confuse roule instinctivement vers la place laissée vide par la

cavalerie d'Alsace. C'est là que Melo avait choisi son poste. Inquiet,

agité durant la nuit, il commençait à reprendre confiance et suivait

d'un œil complaisant les progrès de son aile droite lorsqu'on vint lui

apprendre la défaite d'Alburquerque. Il veut y courir avec quelques

cornettes que lui a laissés Isembourg et tombe au milieu de son infanterie

en déroute. Aveuglé par la fumée et la poussière, il allait se jeter

dans un escadron français quand son capitaine des gardes, Duque, l'arrête

et le ramène auprès d'un brave mestre de camp, le comte de Ritberg,

qui cherchait à retenir son régiment. Le capitaine général harangue

les soldats, essaye de les entraîner ; mais le flot le déborde. Les

chevau-légers français le reconnaissent le pressent ; son bâton de commandement

lui échappe et il n'a que le temps de chercher refuge dans le bataillon

du chevalier Visconti. « Je veux mourir avec vous, messieurs les Italiens

», crie don Francisco. — « Nous sommes tous prêts à mourir pour le service

du roi », répond Visconti. Et il fut pris au mot, car il fut tué quelques

instants après ; sa troupe fit ferme et repoussa les premiers cavaliers

français. On se souvient que ces Italiens, placés à la droite de la

« bataille » du roi catholique, venaient de s'avancer pour soutenir

la cavalerie d'Alsace ; Fontaine allait probablement faire suivre ce

premier échelon par le reste de son infanterie; déjà le tercio de Velandia

s'était détaché de la phalange et marquait le mouvement, lorsque les

soldats du duc d'Anguien arrivèrent par derrière, pêle-mêle avec l'escorte

de Melo.

Ainsi l'infanterie du roi catholique commençait à marcher

par échelons, l'aile droite en avant, méthodiquement, à rangs serrés,

comme il convenait à son tempérament et à celui de son chef, lorsque

l'audace inspirée du duc d'Anguien lui enleva sa seconde et sa troisième

ligne. La première était intacte; précédée de son artillerie et de ses

mousquetaires, elle présentait ce front imposant devant lequel reculait

l'infanterie française, seule, en plaine, sans cavalerie, sans artillerie,

sans direction.

Sirot avait ralenti ce mouvement en arrière; officiers

et soldats s'arrêtaient pour l'entendre discuter vivement avec La Vallière

et contester cet ordre de retraite que le général en chef n'avait pas

donné. Quelques-uns des bataillons maltraités de la gauche s'étaient

mis en ligne auprès de la réserve; mais un retour offensif de la cavalerie

d'Alsace, qui voulait rester maîtresse de cette partie de la plaine,

rejette notre infanterie dans le désordre. Sirot la dégage en chargeant

avec les gendarmes et son régiment. La cavalerie ennemie fait mine de

revenir; mais, cette fois, elle y va mollement; elle sait vaguement

ce qui se passe ailleurs et ne songe qu'au ralliement. Le commandant

de notre réserve a rempli son devoir avec autant d'intelligence que

d'énergie : maintenir sa troupe jusqu'au bout à la disposition du général

en chef sans se laisser émouvoir par les incidents ou par les ordres

dépourvus d'autorité. Sa tâche n'est pas achevée. Sauf quelques bataillons

débandés, notre infanterie reste formée en groupes bien distincts; les

unités se sont rapprochées sans se confondre; les vieux régiments français

ou étrangers ne sont pas rompus; mais tous ont été canonnés, beaucoup

ont reçu des horions, quelques-uns ont été bousculés; ils sont hésitants

et prennent au mot les injonctions de La Vallière, qui croit toujours

à la nécessité de la retraite. Sirot s'interpose de nouveau. « Face

en tête ! Crie-t- il ; personne ne vous poursuit ; la journée n'est

pas terminée. Nous ne pouvons abandonner notre général. A l'ennemi !

je vous conduirai !» Déjà les officiers ramènent leurs hommes en levant

les chapeaux : « A M. de Sirot! à M. de Sirot! » Et voilà que celui-ci

leur montre au milieu d'un groupe de cavaliers le panache blanc du duc

d'Anguien reparaissant là où l'on voyait le matin les escadrons d'Isembourg.

Rien ne peut rendre la surprise, l'émotion de tous, l'effet produit

sur le soldat par l'apparition soudaine du duc d'Anguien sortant de

cette mêlée furieuse, les cheveux épars, les yeux pleins d'éclairs,

l'épée à la main. Ce n'est plus le jeune homme à l'aspect un peu délicat

qui passait la veille devant le front des troupes ; il est transformé

; l'action l'agrandi ; son visage irrégulier est devenu superbe ; c'est

le général obéi de tous; c'est le premier soldat de l'armée; c'est le

dieu Mars. Devinant en quelque sorte la pensée de son chef, cherchant

à le seconder par son initiative intelligente, Sirot veut aussitôt tirer

parti des courages ranimés. Il a rétabli une ligne d'environ huit bataillons,

qu'il porte en avant. Placés en premier échelon, les Italiens n'attendent

pas le choc de cette infanterie, car ils sont déjà pris de flanc et

culbutés par nos chevau-légers. Mais le tercio de Velandia, qui venait

ensuite, « ne branle pas ». Chargé, fusillé, il perd tous ses mousquetaires

sans se laisser rompre et, maintenu par son chef expirant, il recule

à petits pas jusqu'à ce qu'il s'adosse au gros de l'infanterie. Grâce

à la fermeté de ce régiment, les Italiens furent moins maltraités que

les autres nations et purent se retirer, mal en ordre, sur les bois

au nord, laissant deux de Leurs mestres de camp et bon nombre de soldats

sans vie sur le terrain. Les Français ne peuvent reprendre que les douze

pièces par eux perdues le matin, encore renversées et à peu près hors

de service. Le canon espagnol continue de tirer ; son feu et les salves

de la mousqueterie arrêtent le mouvement de la ligne française. Isembourg

reste quelque temps dans cette plaine qu'il avait un moment conquise

et où il avait, pendant plusieurs heures, manœuvré et combattu avec

autant d'habileté que de vaillance ; il essaye de rassembler ses escadrons,

trop dispersés peut-être ; Vivero, un des lieutenants d'Alburquerque,

l'a rejoint et l'assiste. De la droite, de la gauche, tous les cavaliers

qui veulent ou peuvent se battre ont été conduits sur ce point par les

incidents de la journée, mais ils sont enveloppés. Quand le vent de

la fortune tourne, il ramène à celui qu'il favorise des secours inattendus

; beaucoup de chevau-légers des troupes de La Ferté reparaissaient,

des escadrons qu'on croyait anéantis se reformaient. Entre les revenants

de la défaite de la gauche et les vainqueurs de la droite, la cavalerie

d'Alsace fut écrasée. Isembourg est criblé de blessures, son cheval

s'abat ; il est pris un moment par un cuirassier de Gassion, puis dégagé

; ses cavaliers, qui l'adoraient, l'entraînent presque mourant loin

du champ de bataille. Un brave colonel, Savory, essaye de prendre sa

place et veut tenter un effort désespéré contre l'infanterie française

; il est frappé avant d'avoir pu charger, et les derniers débris des

105 cornettes qui, le matin, composaient la brillante cavalerie du roi

catholique, sont dispersés. Au bruit et au tumulte du combat succèdent,

pour quelques instants, un silence et un calme presque aussi effrayants.

Hommes, chevaux sont à bout: il faut à tous quelques instants de repos.

Chacun semble se recueillir pour une lutte suprême. Le duc d'Anguien

est auprès de Sirot, remet l'infanterie en ordre, veille au ralliement

de la cavalerie de La Ferté ; celui-ci a été tiré des mains de l'ennemi,

mais blessé grièvement et hors de combat; Gassion empêche les fuyards

de se rassembler et veille du côté du nord, guettant l'armée du Luxembourg,

car Beck peut encore survenir. C'est le souci du duc d'Anguien, c'est

le dernier espoir de l'infortuné Melo, que la défaite des Italiens a

rejetés dans le gros des « Espagnols naturels ». De toute l'armée du

roi catholique, les tercios viejos sont seuls debout. Ils forment un

rectangle allongé. Leurs rangs se sont grossis des épaves de l'infanterie

frappée auprès d'eux : Bourguignons, Italiens, officiers sans troupe,

cavaliers démontés ou blessés se pressent ou plutôt s'encadrent parmi

eux, bouchant les vides, remplissant les intervalles déjà trop étroits

qui séparaient les bataillons. Ils ne peuvent plus manœuvrer, ils sauront

mourir. M. le Duc attendra-t-il, pour reprendre l'action, que ses escadrons

soient reposés ou réunis, ses bataillons remis des chocs qu'ils ont

reçus, le canon relevé ? — Mais si l'infanterie espagnole essayait de

se déployer, de prolonger ses lignes de feu! — Que recèle ce grand rectangle,

cette forteresse vivante ? Et si Beck arrivait! Il faut battre le fer,

user les forces de l'ennemi, lui rendre toute manœuvre impossible, le

paralyser jusqu'au moment où on pourra le détruire. Cela coûtera cher

peut-être, mais la victoire est à ce prix. L'attaque commence sans délai

; les bataillons les moins fatigués ou les premiers rétablis s'avancent

: Picardie et La Marine à droite, les Royaux, les Écossais et les Suisses

au centre, Piémont et Rambures à gauche. M. le Duc est avec eux, suivi

de ses gardes et de quelques escadrons qui ne l'ont pas quitté, prêts

à se jeter dans la première brèche ouverte. Des mousquetaires précèdent

la ligne pour engager l'escarmouche. A l'un des angles de la phalange,

un homme est élevé sur les épaules de quatre porteurs ; sa longue barbe

blanche le fait reconnaître: c'est le comte de Fontaine. Il a juré,

dit-on, de ne combattre les Français ni à pied ni à cheval, et il tient

son serment; car il est assis sur la chaise où le clouent ses infirmités,

« montrant qu'une âme guerrière est maîtresse du corps qu'elle anime

». Tout est immobile en face de nous: Fontaine, sa canne appuyée sur

son pied, les mousquetaires au port d'armes et derrière eux la forêt

des piques. Les Français approchent ; si quelque coup de feu de leurs

enfants perdus porte, les rangs se resserrent sans nulle riposte. Les

assaillants commencent à voir distinctement ces hommes de petite taille,

au teint basané, à la moustache troussée, coiffés de chapeaux étranges,

appuyés sur leurs armes. Tout à coup la canne de Fontaine se dresse,

dix-huit bouches à feu sont démasquées, tous les mousquets s'inclinent,

une grêle de balles et de mitraille balaye le glacis naturel sur lequel

s'avance la ligne française. Celle-ci flotte un moment, puis recule,

laissant le terrain jonché de cadavres. Quand le vent eut dissipé la

fumée, la phalange était de nouveau immobile, les mousquets relevés,

Fontaine à la même place. Le duc d'Anguiena bientôt arrêté ses troupes;

deux fois il les ramène, et deux fois encore il est repoussé. Ses gardes,

les gendarmes sont décimés, son cheval blessé est tout couvert de sang;

il a reçu une contusion à la cuisse et deux balles dans sa cuirasse.

Cependant quelques vides se sont faits dans les rangs espagnols ; les

hommes semblent toujours impassibles et résolus, mais la dernière décharge

était moins nourrie; le canon s'est tu ; les munitions manquent. On

ne voit plus Fontaine sur sa chaise; il est là gisant, la face contre

terre, le corps traversé par les balles ; Dieu a épargné au vieux soldat

la suprême douleur de voir enfoncer cette infanterie qu'il croyait invincible.

Les Français étant parvenus à relever trois ou quatre des pièces qu'ils

ont reprises, le duc d'Anguien fait abattre à coups de canon un des

angles de la forteresse vivante. D'autres bataillons ont rejoint et

prolongent notre ligne de feu. Gassion s'est rapproché avec ses escadrons;

les chevau-légers de La Ferté, ralliés, menacent les tercios d'un autre

côté. M. le Duc achevait ses dispositions pour ce quatrième assaut,

lorsqu'on le prévint que plusieurs officiers espagnols sortaient des

rangs en agitant leurs chapeaux comme s'ils demandaient quartier. Il

s'avance pour recevoir leur parole; mais, soit malentendu, soit accident,

plusieurs coups de feu partent, sont pris pour un signal et suivis d'une

décharge à laquelle le prince échappa par miracle et qui « mit les nôtres

en furie». Cavaliers, fantassins, tous s'élancent; la phalange est abordée,

percée de toutes parts. L'ivresse du carnage saisit nos soldats, surtout

les Suisses, qui avaient beaucoup souffert aux premières attaques et

qui font main basse sur ceux qu'ils rencontrent.

Le duc d'Anguien,

que personne n'avait dépassé, désarme de sa main le mestre de camp Castelvi,

reçoit sa parole, celle de Garcieset de Peralta, seuls chefs survivants.

Les vaincus, officiers, soldats, se pressent autour de lui, jetant leurs

armes, implorant sa protection. Le prince crie que l'on fasse quartier,

que l'on épargne de si braves gens ; ses officiers l'assistent ; le

massacre cesse; les tercios viejos ont vécu! Lorsque, le tumulte du

combat apaisé, Anguien embrassa d'un coup d'œil ce champ de bataille

couvert de débris fumants, ces longues files de prisonniers qu'on lui

amenait, ces drapeaux qu'on entassait à ses pieds, tous ces témoins

d'une lutte terrible et d'un éclatant triomphe, il se découvrit et son

cœur s'éleva vers Celui qui venait de bénir les armes de la France:

Te, Deum, laudamus !

Commencée entre trois et quatre heures du

matin, la bataille de Rocroy était terminée avant dix heures. C'était,

sans contredit, la victoire la plus complète et la plus éclatante remportée

depuis un siècle par les armées françaises : elle n'avait pas été payée

trop cher au prix de 2 000 tués et à peu près autant de blessés. Les

Espagnols avaient perdu 7 à 8000 hommes et en laissaient 6 à 7000 entre

nos mains, tant étaient considérables ses résultats matériels et le

devaient être encore plus ses conséquences morales : Rocroy délivré,

l'invasion arrêtée net, le Hainaut et la Flandre à notre discrétion,

et, d'autre part, comme dit Bossuet, «les menaces d'un redoutable ennemi

tournées à sa honte, la régence affermie, la France en repos, et un

règne, qui devait être si beau, commencé par un si heureux présage.

Mais ce qui-fait, par-dessus tout, que Rocroy marque dans notre histoire

militaire une date si importante, c'est que cette journée voit s'effondrer

et disparaître les vieilles « bandes » espagnoles et wallonnes, qui,

depuis Charles-Quint, régnaient sur tous les champs de bataille et étaient

devenues l'effroi des nations. La suprématie qu'elles avaient si longtemps

détenue sans conteste passe maintenant au soldat français, « la fougue

disciplinée, l'idéal du genre », suivant la jolie expression de Michelet.

Dès lors, la France prend en Europe, d'une manière incontestée, la première

place, que l'Espagne y avait occupée si longtemps ; et, si bien d'autres

éléments concourent à sa grandeur et à sa puissance, on peut dire que

leur principal instrument et leur plus ferme soutien, c'est cette supériorité

militaire qu'elle a su arracher à sa rivale et que sauront lui conserver,

jusqu'à la fin du siècle, l'habileté de ses généraux et la vaillance

de ses soldats.

* Le duc d'Aumale a tenu à rétablir l'ancienne

forme française du nom porté par le prince de Condé dans sa jeunesse

; en effet, la forme belge (Enghien) n'a prévalu que plus tard.

Note : Le terme de cornette, correspondant à l'actuel sous-lieutenant,

décrivait pendant l'ancien Régime l'officier le moins gradé dans la

cavalerie de ligne (dite « légère ») et aux compagnies des chevau-légers

de la Maison militaire du roi de France et de la Gendarmerie de France,

de même dans les dragons, hussards, chasseurs à cheval et toutes les

autres troupes légères à cheval.

<

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025