La Vème République

Charles De Gaulle

La crise du 13 mai 1958 permet au général de

revenir au pouvoir a la faveur de complots dont il n’est pas a l’origine

mais qu’il n’a pas non plus désapprouve. II obtient facilement le ralliement

des partis politiques qui comptent sur lui pour régler la question algérienne.

Le président René Coty fait appel « au plus illustre des Français »

pour éviter une guerre civile. Fidele aux idées exprimées dans le discours

de Bayeux, de Gaulle met en place la Vème République. En

septembre 1958, les Français approuvent la nouvelle Constitution par

referendum avec 80 % de oui. La Constitution de la Vème République

fait du président le personnage le plus important de l’Etat. II nomme

le Premier ministre, a la possibilité de consulter le peuple par referendum

et peut s’attribuer les pleins pouvoirs en cas de crise (article 16).

En décembre 1958, de Gaulle est élu président de la République.

II

s’attache en priorité à résoudre la question algérienne. A l’origine

sans doute indécis, de Gaulle finit par se rallier à la solution de

l’indépendance. Pragmatique et réaliste, il comprend que l’Algérie constitue

un fardeau pour la France, aussi bien sur le plan économique que sur

le plan politique. En mars 1962, les accords d’Evian consacrent l’indépendance

de l’Algérie. Auparavant, de Gaulle a accordé l’indépendance aux pays

d’Afrique noire en 1960, après l’échec de la Communauté mise sur pied

en 1958. Le général se montre insensible au sort des pieds-noirs accules

à l‘exode, comme à celui des harkis qui font l’objet de terribles représailles

de la part du FLN. « Eh bien vous souffrirez », déclare de Gaulle à

un représentant de la communauté pied-noir. Lors du putsch des généraux

en avril 1961, de Gaulle utilise l’article 16 pour s’arroger les pleins

pouvoirs. Sangle dans son uniforme, le général prononce une allocution

télévisée dans laquelle il appelle les Français à faire échec aux putschistes.

Son charisme et son autorité suffisent à ramener l’ordre.

De Gaulle

utilise une formule assassine pour discréditer les généraux félons:

« Ce qu’il y a de grave dans cette affaire, c’est qu’elle n’est pas

sérieuse. » Profitant de l’émoi suscite par l’attentat du Petit Clamart

perpétré par l’OAS, auquel il a échappé, le chef de l’Etat consolide

son pouvoir personnel en instituant l’élection du président de la République

au suffrage universel en octobre 1962. En décembre 1965, de Gaulle est

réélu président de la République au suffrage universel. Toutefois, il

ne l’emporte qu’au second tour avec 55 % des voix après avoir été mis

en ballottage par François Mitterrand.

Débarrassé du boulet algérien,

de Gaulle peut enfin s’atteler à la mise en œuvre de sa politique étrangère

planétaire. Hostile au condominium soviéto-américain, de Gaulle entend

faire de la France une grande puissance, capable de faire jeu égal avec

les deux Grands. Désireux de rompre la politique des blocs, le président

français prend une série d’initiatives diplomatiques destinées à briser

l’hégémonie soviéto-américain.

En 1960, la France se dote de l’arme

atomique, confortant ainsi son statut de grande puissance. En 1964,

la France reconnait la Chine populaire, geste diplomatique visant à

introduire un nouvel acteur sur la scène internationale.

En 1966,

de Gaulle décide le retrait de la France de I’OTAN afin que celle-ci

dispose d’une totale liberté de manœuvres. La même année, le général

se rend au Cambodge ou il prononce une condamnation vigoureuse et sans

appel de la guerre du Vietnam. En 1967, le chef de !’Etat français encourage

le séparatisme Québécois lors d’une visite officielle au Canada en s’écriant

: « Vive le Québec libre ! ». Le gouvernement canadien, outré, prie

de Gaulle d’écourter son voyage.

En 1967, lors de la guerre des Six

jours, de Gaulle prend fait et cause pour les pays arabes. II est vrai

que la France mène une politique arabe qui vise à promouvoir les intérêts

français au Maghreb et au Proche-Orient. Ces initiatives contestées

affaiblissent le camp occidental sans produire de résultats tangibles

à court terme. Toutefois, lors de la crise de Cuba, il apporte un soutien

total et inconditionnel aux Etats-Unis. L'ambassadeur soviétique tente

de le dissocier de Washington en évoquant devant lui le spectre d’une

guerre atomique, de Gaulle répond froidement : « Eh bien Monsieur l’Ambassadeur,

mourrons ensemble ! » Le général, qui entend également disloquer le

camp socialiste effectue des visites diplomatiques en Pologne (1967)

et en Roumanie (1968). Si Gomulka l’accueille avec considération, il

lui fait comprendre qu’il n’est pas question pour lui de remettre en

cause l’unité du bloc socialiste. Seul Ceausescu se retrouve dans la

politique d’indépendance nationale qu’il mème contre Moscou.

De façon

prémonitoire, de Gaulle, visionnaire, prédit l’effondrement du communisme

en URSS, qu’il s’acharne d’ailleurs a appeler la Russie : « La Russie

boira le communisme comme le buvard boit l‘encre. »

Paradoxalement,

de Gaulle ne se montre pas hostile à la construction européenne. La

raison en est que le général voit dans la CEE un moyen d’accroître la

puissance de la France et de constituer une troisième grande puissance

capable de s’opposer politiquement à I’URSS et aux Etats-Unis.

Cependant,

de Gaulle récuse tout projet d’Europe fédérale. Il brocarde les tenants

d’une Europe supranationale par la formule : « Ils se mettront a courir

dans tous les sens comme des cabris en répétant : l’Europe, l’Europe,

l’Europe. » Le général n’est pas plus amène avec les pères fondateurs

de l’Europe, Jean Monnet et Robert Schuman : « Jean Monnet est un patriote

... américain. Remarquez que je ne dis pas cela en mauvaise part. Schuman

c’est un allemand, un bon allemand mais un allemand. » De Gaulle appelle

de ses vœux une Europe des nations, respectueuse de la souveraineté

nationale, une confédération d’Etats souverains et indépendants. A plusieurs

reprises, la France utilise son droit de veto pour défendre ses intérêts

nationaux. A deux occasions, en 1963 et en 1967, de Gaulle s’oppose

à l‘entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE car il voit en elle « le

cheval de Troie des Etats-Unis ». S’il se montre hostile à la Grande-Bretagne,

en raison de ses liens privilégiés avec les Etats-Unis, de Gaulle affiche

sa sympathie pour la RFA avec laquelle il cherche à former un axe franco-allemand.

En janvier 1963, de Gaulle et Adenauer signent le traité de l’Elysée

scellant le rapprochement entre les deux pays. Traité mort né en raison

de l’opposition du Bundestag qui y ajoute un préambule le vidant de

sa substance, le traite de l’Elysée n’en marque pas moins la naissance

officielle du couple franco-allemand.

Parallèlement à sa politique

étrangère, de Gaulle s’attache à faire de la France un pays moderne

et prospère en développant le système scolaire et en favorisant l’industrialisation.

La France bénéficie d’une période de croissance appelée « Les Trente

Glorieuses ».

En mai 1968, le général de Gaulle doit faire face à

la contestation étudiante. Le président s’avère débordé, dépassé par

les revendications des manifestants. « J’ai mis à cote de la plaque

», avoue-t-il penaud lors des événements. Son départ pour Baden-Baden

a été diversement interprété. Pour les uns, de Gaulle, découragé, gagné

par la tentation de l’exil a cherché un soutien moral auprès du général

Massu. En revanche, les autres estiment que de Gaulle, après s’être

assuré du soutien de l’armée, a voulu confronter les Français à la perspective

d’un vide du pouvoir susceptible de déboucher sur le chaos et sur l’anarchie,

afin de précipiter une réaction autoritaire et de reprendre les rênes

du pouvoir. Si les événements de Mai 1968 s’achèvent par une apparente

victoire du président, le pouvoir de ce dernier n’en apparaît pas moins

ébranlé. Le conflit entre le président et son Premier ministre, contraint

de donner sa démission, atteste du malaise du pouvoir.

En avril 1969,

de Gaulle soumet au referendum populaire un projet de reformes portant

sur le Senat et sur les régions. Dans l’esprit du président, il s’agit

d’obtenir un plébiscite destine à renforcer sa légitimité. La victoire

du non au referendum (53 % des voix) est perçue par de Gaulle comme

un désaveu de sa politique voire comme un geste de défiance à l‘encontre

de sa personne. C’est pourquoi, prenant acte de son échec, de Gaulle

démissionne le 28 avril 1969. II se retire à Colombey-les-deux-Eglises

ou il poursuit la rédaction de ses Mémoires d’espoir. La mort le surprend

en novembre 1970, laissant la France orpheline de l’un de ses plus grands

chefs d’Etat, auquel tous ces successeurs se sont prétendus en être

les héritiers

Note : De très nombreux sites Internet donnent une biographie de Charles de Gaulle en tant que Président de la Vème République. Afin de laisser libre cours aux convictions personnelles, aucun site ne sera mentionné.

Georges Pompidou

Georges Pompidou, né le 5 juillet 1911 à Montboudif

dans le Cantal et mort le 2 avril 1974 dans le 4ème arrondissement

de Paris.

Après l'échec du référendum d'avril 1969, le général de

Gaulle se retire aussitôt de ses fonctions et une élection est organisée.

Georges Pompidou se déclare candidat le 29 avril. Il obtient aussitôt

le ralliement de l'UDR. Seule une partie des gaullistes de gauche derrière

René Capitant (qui envisage même un moment de se présenter) et Louis

Vallon ne le soutiennent pas. Ce dernier sera par la suite exclu de

l'UDR pour avoir publié après l'élection un virulent pamphlet contre

Pompidou, L'Anti-De Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing mène un jeu plus

complexe : il cherche à susciter la candidature d'Antoine Pinay, qui

se récuse, puis rencontre Alain Poher avant de rallier Georges Pompidou

le 30 avril.

Pompidou, ayant reconstitué l'ancienne majorité, s'attache

à réaliser une ouverture en direction des centristes. Répondent à son

appel René Pleven, Joseph Fontanet et Jacques Duhamel. La gauche étant

incapable de présenter une candidature unitaire, au contraire de 1965,

son rival le plus sérieux devient vite le président du Sénat qui exerce

l'intérim de la fonction présidentielle, Alain Poher. Les premiers sondages

donnent d'ailleurs ce dernier vainqueur.

Pompidou sait renverser

la tendance, menant une campagne active en province, mettant en valeur

les ralliements qu'il a obtenus. Au premier tour, qui se déroule le

1er juin, il arrive nettement en tête avec 10 051 783 voix (44,5 %)

devant Alain Poher (23,3 %) et le communiste Jacques Duclos (21,3 %),

le socialiste Gaston Defferre n'ayant obtenu que 1 133 222 suffrages

(5,01 %).

Le Parti communiste appelant à l'abstention, le second

tour n'est plus qu'une formalité. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou

est élu président de la République avec 11 064 371 voix (58,21 %), face

à Alain Poher qui en obtient 7 943 118 (41,79 %). Il entre en fonction

le 20 juin 1969 et nomme le jour même Jacques Chaban-Delmas au poste

de Premier ministre, fonction que celui-ci occupa jusqu'au 5 juillet

1972, date à laquelle lui succède Pierre Messmer, demeuré en fonction

jusqu’au 27 mai 1974.

À partir de l'hiver 1973, il se retire dans

son appartement de l'île Saint-Louis et est placé sous une assistance

médicale permanente, la septicémie ayant envahi son organisme.

La

mort du président Georges Pompidou, survenue dans son appartement parisien

du 24 Quai de Béthune, sur l'île Saint-Louis le 2 avril 1974 à 21 heures,

est annoncée le soir-même

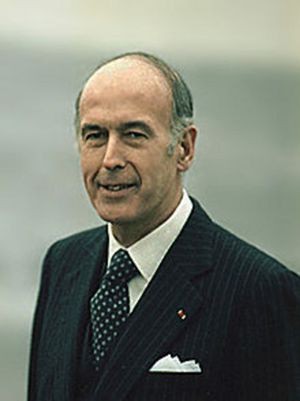

Valéry Giscard d’Estaing

Valéry Giscard d’Estaing, né le 2 février 1926

à Coblence en Allemagne et mort le 2 décembre 2020 à Authon.

Le

27 mai 1974 et , Valéry Giscard d'Estaing devient le troisième président

de la Ve République et, à l'âge de 48 ans, le plus jeune. Dans son discours

d'investiture, il déclare : « De ce jour, date une ère nouvelle de la

politique française. […] J'entends encore l'immense rumeur du peuple

français qui nous a demandé le changement. Nous ferons ce changement

avec lui, pour lui, tel qu'il est dans son nombre et sa diversité. »

Fait inédit, c'est à pied qu'il remonte les Champs-Élysées, afin d'aller

fleurir la tombe du Soldat inconnu et de ranimer la flamme sous l'Arc

de triomphe42.

Valéry Giscard d'Estaing nomme au poste de Premier

ministre Jacques Chirac, qui forme un gouvernement composé de 15 ministres,

dont les titres sont simplifiés, à l'instar de ceux de leurs grands

homologues internationaux44. Le gouvernement Chirac est remanié dès

le 9 juin, avec la nomination des secrétaires d'État et la démission

du ministre des Réformes, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui protestait

contre le début de la 8e campagne française d'essais nucléaires. Le

16 juillet, un secrétaire d'État à la Condition féminine est créé et

confié à la journaliste Françoise Giroud.

Le début de sa présidence

est marqué par une grande volonté de jeunesse et de modernisation. Il

rajeunit ainsi quelques symboles nationaux - le bleu drapeau de l'étendard

français est remplacé par un bleu cobalt plus clair, jugé moins agressif,

La Marseillaise est jouée sur un ton moins fort et un rythme plus lent

-, il donne des interviews en anglais, pose en complet veston pour la

photo officielle, simplifie le protocole de l'Élysée et, cherchant à

se rapprocher des Français, multiplie les occasions de se montrer à

leurs côtés, notamment dans des dîners dans des familles.

Il met

en œuvre d'importantes réformes législatives qui modifient la société

en profondeur. La loi instaurant notamment le divorce par consentement

mutuel, publiée au Journal officiel le 11 juillet 1975, est largement

adoptée par le Parlement. La loi de dépénalisation de l'avortement du

17 janvier 1975 rencontre une plus forte opposition : elle est adoptée

grâce au vote des députés de gauche et du centre, alors qu'une grande

partie de la droite s'y opposait. L'abaissement de l'âge légal de majorité

de 21 à 18 ans est perçue comme une prise de risque sur le plan électoral

pour Giscard, cette frange de la population lui étant plutôt hostile.

Concernant la politique d'immigration, après la fin de la politique

d'incitation à l'immigration en juillet 1974, un décret en date du 29

avril 1976 donne droit au regroupement familial des immigrés.

Le

territoire français des Afars et des Issas accède à l'indépendance le

27 juin 1975. Le 9 août 1978, le gouvernement déclare l'année 1980 «

année du Patrimoine ». En septembre 1980, sont organisées les premières

Journées du patrimoine sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing,

la première journée « portes ouvertes » au palais de l'Élysée ayant

d'ailleurs été inaugurée par lui en 1977

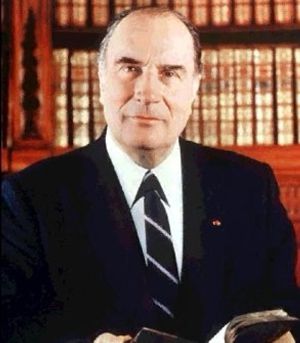

François Mitterrand

François Mitterrand, né le 26 octobre 1916 à

Jarnac en Charente et mort le 8 janvier 1996 à Paris

Le 21 mai 1981,

le septennat du nouveau président s'ouvre par une cérémonie au Panthéon.

Puis il nomme son premier gouvernement dirigé par Pierre Mauroy.

Le lendemain, il dissout l'Assemblée nationale. Les élections qui suivent,

les 14 et 21 juin 1981, lui donnent la majorité absolue au Parlement.

Un deuxième gouvernement de Pierre Mauroy fait entrer quatre ministres

communistes. De nombreuses réformes sociales sont alors adoptées.

Sur le plan économique, le septennat est marqué dans un premier

temps par une vague de nationalisations (loi du 13 février 1982) et

par une politique de maîtrise de l'inflation, infléchie vers l'austérité

à partir du tournant de la rigueur, passage à une culture de gouvernement.

Le septennat s'achève en 1988 sous la première cohabitation de la

Vème République.

Bien qu'il sache, depuis le 16 novembre 1981,

qu'il est atteint d'un cancer de la prostate, il annonce sa candidature

pour un second septennat le 22 mars 1988 au journal d'Antenne 2. L'information

concernant ce cancer ne sera dévoilée que lors de son hospitalisation

au Val-de-Grâce en septembre 1992. Le 24 avril 1988, François Mitterrand

arrive nettement en tête de l'élection présidentielle avec 34,11 % des

suffrages face à son Premier ministre et le chef de la majorité Jacques

Chirac (19,96 %).

Le 8 mai, François Mitterrand est réélu en remportant

l'élection présidentielle contre Jacques Chirac avec 54,02 % des voix.

Le second septennat de François Mitterrand est marqué par l'instauration

du RMI et de la CSG, les célébrations du bicentenaire de la Révolution,

la chute du mur de Berlin, la réunification allemande (à laquelle il

était réticent), l'engagement dans la première guerre d'Irak, le référendum

sur le traité de Maastricht, mais aussi par les affaires politiques,

la maladie du président, la révélation publique de l'existence de sa

fille adultérine Mazarine Pingeot, dont il a tenté de cacher l'existence

par tous les moyens, et les polémiques sur ses activités et ses amitiés

nouées dans les années 1930 et sous le régime de Vichy

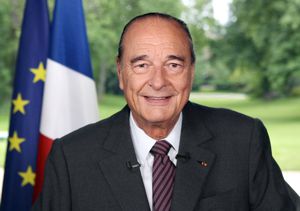

Jacques Chirac

Jacques Chirac, né le 29 novembre 1932 dans le

5ème arrondissement de Paris et mort le 26 septembre 2019

le 6ème arrondissement , est un homme d'État français. Il

est le 22ème président de la République française du 17 mai

1995 au 16 mai 2007.

Fondateur de deux partis politiques classés

à droite de l'échiquier politique, le Rassemblement pour la République

(RPR) en 1976 puis l'Union pour un mouvement populaire (UMP) en 2002,

il occupe à plusieurs reprises la fonction de député de la troisième

circonscription de la Corrèze et est le maire de Paris entre 1977 et

1995. Premier ministre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing

de 1974 à 1976, il est nommé chef du gouvernement pour la seconde fois

de sa carrière par le président socialiste François Mitterrand, en 1986,

à la suite de la victoire de la droite aux élections législatives, étant

ainsi le premier chef du gouvernement d'une cohabitation sous la Ve

République et, par la même occasion, la seule personnalité politique

sous ce même régime ayant assumé, par deux fois, la charge de Premier

ministre.

Jacques Chirac devient le 22e président de la République

française le 17 mai 1995, à la suite de son élection face au candidat

socialiste, Lionel Jospin. Son premier mandat est marqué par le plan

Juppé de 1995, la troisième cohabitation avec Lionel Jospin à la suite

de la dissolution manquée de l'Assemblée nationale, des affaires judiciaires

dans lesquelles il est directement mis en cause par des enquêtes journalistiques

ou encore le référendum de 2000, qui ramène la durée du mandat présidentiel

à cinq ans. Lors de l'élection présidentielle de 2002, il est réélu

au second tour face au candidat du Front national, Jean-Marie Le Pen.

Pendant son second mandat, il s'oppose notamment à la guerre d'Irak.

Il quitte le palais de l'Élysée le 16 mai 2007, après l'investiture

de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.

Il siège ensuite

au Conseil constitutionnel, dont il est membre de droit en tant qu'ancien

président de la République, jusqu'au 9 décembre 2010, date à partir

de laquelle il se met en retrait du fait de son état de santé et de

ses ennuis judiciaires. En 2011, il est condamné à deux ans de prison

avec sursis dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs de la mairie

de Paris.

Nicolas Sarközy

Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, dit Nicolas Sarkozy,

né le 28 janvier 1955 à Paris, est un avocat et homme d'État français.

Il est le 23e président de la République française du 16 mai 2007 au

15 mai 2012.

Avocat de profession, il occupe d'abord les fonctions

de maire de Neuilly-sur-Seine, député des Hauts-de-Seine, ministre du

Budget et porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication

ou encore de président par intérim du Rassemblement pour la République

(RPR). À partir de 2002, il est notamment ministre de l'Intérieur, ministre

de l'Économie et des Finances et président du conseil général des Hauts-de-Seine

; il est alors l'un des dirigeants les plus en vue de l'Union pour un

mouvement populaire (UMP), dont il devient le président en 2004.

Il remporte l'élection présidentielle de 2007 avec 53,06 % des suffrages

exprimés au second tour, face à la candidate socialiste Ségolène Royal.

Son mandat de président de la République française est marqué, entre

autres, par une rupture de style par rapport à ses prédécesseurs, par

plusieurs réformes comme celle des universités en 2007 ou des retraites

en 2010, et par l'impact de grands événements internationaux tels que

la « Grande Récession » et la crise de la dette dans la zone euro. Candidat

à sa réélection à l'élection présidentielle de 2012, il recueille 48,36

% des votes exprimés au second tour, où il est battu par le candidat

socialiste François Hollande.

Après son départ de la présidence,

il est membre de droit et à vie du Conseil constitutionnel, où il siège

pendant quelques mois, et donne également des conférences à l'étranger.

François Hollande

Il est né le 12 août 1954 à Rouen. C’est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est président de la République française du 15 mai 2012 au 14 mai 2017. Magistrat à la Cour des comptes et brièvement avocat, il est élu pour la première fois député en 1988. Il exerce la fonction de premier secrétaire du Parti socialiste (PS) de 1997 à 2008, pendant la troisième cohabitation puis dans l'opposition. Au niveau local, il est maire de Tulle de 2001 à 2008 et président du conseil général de Corrèze de 2008 à 2012. Désigné candidat du PS à l'élection présidentielle de 2012 à l'issue d'une primaire à gauche, il est élu chef de l'État face au président sortant, Nicolas Sarkozy, avec 51,6 % des suffrages exprimés au second tour. Sa présidence est marquée par une augmentation de la fiscalité puis par un virage social-libéral (le « pacte de responsabilité »), par la loi sur le mariage homosexuel, par la tenue de la Conférence de Paris sur le climat, par des interventions militaires (au Mali, en Centrafrique et au Moyen-Orient), par la crise migratoire en Europe et par l'institution d'un état d'urgence à la suite de plusieurs attentats islamistes en France. Confronté à de très faibles intentions de vote et à un risque d'échec à une primaire à gauche, il renonce à se porter candidat à un second mandat, ce qui constitue une première sous la Cinquième République. Il se tient en retrait lors de l'élection de 2017, n'apportant pas son soutien au candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon. Après sa présidence, il ne siège pas au Conseil constitutionnel — dont il est membre de droit et à vie — et n'occupe pas de mandat ou fonction de premier plan.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron né le 21 décembre 1977

à Amiens (Somme), est un haut fonctionnaire, banquier d'affaires et

homme d'État français. Il est président de la République française depuis

le 14 mai 2017.

![]()

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025