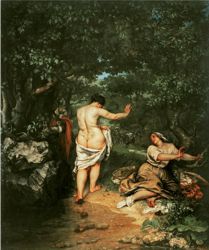

La Toile incongrue de Gustave Courbet - « Baigneuses »

La scène se passe sur les rives de la

Loue, dont l'eau limpide reflète le feuillage d'arbres magnifiques.

Une jeune femme nue, aux formes puissantes, sort de l'eau en

tournant le dos au spectateur ; d'une main, elle tient un linge

enroulé au bas de ses hanches ; comme elle glisse, elle lève

l'autre bras pour rétablir l'équilibre.

Une autre femme,

assise à droite sur la berge, près d'une touffe de bardanes,

à demi habillée, coiffée d'un bonnet, les jambes à moitié nues,

la regarde en souriant et se cramponne à une branche d'arbre

de la main gauche.

Les chairs saines et drues, d'un modelé

vigoureux d'une matière chaude et lumineuse ; la Baigneuse assise,

dans une harmonie rose et bleue. Verts frais et sombres. "N'est

ce pas en peignant cette toile observait P. Valéry, que Courbet

déclarait:" Le vert d'une livre de vers est moins vert que celui

d'un kilog". Tonalités rares dans les accessoires. L'ensemble

est conçu dans un sentiment décoratif grandiose.

Selon Castagnary,

après le 2 décembre, Courbet décidait d'envoyer au Salon des

Paysannes qu'il jugeait moins provocantes que ses "partageux".

Travaillant sur vingt de ses thèmes favoris, il peignit cette

toile à Ornans et la termina à Paris d'après un modèle qui,

selon Riat, renseigné par Juliette Courbet, se nommait Joséphine

et fut longtemps la maîtresse et le modèle de Courbet, d'après

M.R. Fermier, pouvait être Virginie Binet dont le peintre eut

un fils et qui, suivant une lettre adressée par Th. Silvestre

à A. Bruyas, le 8 avril 1875, se nommait Henriette Bonion dont

le Musée Fabre possède le portrait "idéalisé"

Sur le point

de présenter son tableau, Courbet ajouta un linge sur les fesses

de la Baigneuse.

Ce tableau du réalisme fut exposé au

Salon de 1853 aux Menus-Plaisirs, où l'artiste l'avait envoyé

avec la Fileuse endormie et les Lutteurs. Champfleury qui écrivait

: « J'ai l'habitude de ne jamais contrarier Courbet et lui laisser

dite tout ce qu'il veut ; vous jetteriez une goutte d'eau sur

un poêle rouge. La réalité vis à vis de Courbet, c'est la goutte

d'eau ». Max Buchon, ami du peintre « Les Lutteurs ne seront

pas contestés. Je n'en dirai pas autant d'une certaine bourgeoise

nue qui sort de l'eau et montre les fesses au public. Grand

scandale, attendez-vous-y, si le tableau est reçu, car l'opinion

s'effraie déjà... ».

De fait, si le public vint nombreux

(les Baigneuses, au dire de Courbet, recevaient la visite de

200 personnes par jour), sa réaction, à la grande joie du peintre,

fut tapageuse.

Courbet racontait qu'à la veille de l'ouverture

du Salon, Napoléon III donna un coup de cravache sur la Baigneuse.

Ce qui, note Troubat, témoignait chez l'Empereur de plus de

délicatesse plastique que d'amour et de connaissance de la peinture.

L'artiste ajoutait: « Si j'avais su, j'aurais pris une toile

mince; il l'aurait crevée et je lui aurais intenté un procès

qui aurait fait du bruit. » L'Impératrice Eugénie ne fut pas

moins choquée. Déjà surprise à la vue des percherons du Marché

aux chevaux de Rosa Bonheur, si différents des coursiers andalous,

elle s'écria devant la Baigneuse: « Est-ce aussi une percheronne

?». D'une façon générale, le rire remplaça l'injure.

La foule railla les deux Vénus Callipyges

de M. Courbet. Mérimée conseillait de faire juger l'œuvre par

M. Fleurant du Malade Imaginaire « qui n'avait pas accoutumé

à parler à des visages ».

Delécluze, « Salonnier » des Débats,

estimait : « Cette créature est telle qu'un crocodile n'en voudrait

pas pour la manger ».

Edward Geogheghan écrivait : « Cette

protubérante créature aurait certainement un grand succès de

boucherie dans la Nouvelle Zélande...prétexte à gigantesques

aloyaux ». Le jour même du vernissage, Corot confiait à Dutilleux:

« Courbet, à part la grosse mère, c'est bon ». En 1855, le jury

devait juger le tableau indigne de l'Universelle. Cette peinture

laisse supposer que Courbet avait vu le Dessinateur devant le

Modèle, une admirable estampe de Rembrandt où l'on trouve le

parti essentiel de la composition : le dessinateur assis à gauche,

correspondant à la Baigneuse habillée de droite, le lumineux

modèle vu de dos, irradiant la planche, à la Baigneuse, vue

de dos. Le tout associé au souvenir rubénien des feuilles de

bardanes lacérées de la Prise de Juliers. Toutefois, l 'attitude

de la Baigneuse nue ne laissait rien entendre du libertinage

de la Femme du roi Candaule de Jordaens ou du Coucher à l'Italienne

de Jacob van Loo qu'avait pourtant toléré le XVIIème

siècle, soulevait une tempête, non comme une offense à la pruderie

mais bien par le défi qu'elle jetait à la beauté classique.

« Dans sa Baigneuse qui soulève à juste titre la pudeur publique

remarquait Clément le Ris- qu'a-t-il représenté ? Un sujet que

tout le monde a fait avant lui sans jamais choquer.

Cependant le tableau donnait matière

à des jugements plus nuancés, tel celui de Th. Gautier : « quelle

a été l'idée du peintre en exposant cette surprenante anatomie

? A-t-il voulu rompre en visière avec les belles femmes antiques

et protester à sa façon contre les blancs mensonges du Paros

et du Pentélique? Est-ce en haine de la Vénus de Milo qu'il

a fait sortir d'une eau pure ce corps graisseux ? A-t-il eu l'intention

d'opposer des reins de sa façon à ce torse immortel ? Pose-t-il

dans cette Baigneuse son idéal de beauté, où s'est il contenté

de copier une créature obèse, à la graisse mal distribuée, déshabillée

sur la table de l'atelier ? Nous admettons que ces formes étranges,

ces boursouflures, ces plis, ces excavations et ces bouillonnements

de chair soient de la plus rigoureuse vérité. Pourquoi nous

faire subir cet affligeant spectacle ?...Cette toile malencontreuse

prouve beaucoup de talent fourvoyé... Pourtant, pour être juste...cette

monstrueuse figure renferme des parties très fines de ton, fermement

modelées ; l'eau a une transparence profonde, savamment obtenue

; le paysage est plein d'air et de fraîcheur... »

Proudhon

devait pleinement justifier cette attaque dirigée contre l'art

officiel : « J'ai eu, l'un des premiers l'honneur d'applaudir

à ce morceau de matière puissamment rendu qui tourne avec cynisme

le dos au spectateur. Eh Bien messieurs les appréciateurs jurés,

faiseurs de comptes rendus, experts de la grande presse, dites

donc moi là, sérieusement, ce que vous trouvez à reprendre à

cette invention nouvelle ? Le dessin manque-t-il ou la couleur?

N'y a-t-il pas de l'étoffe et y comme on dit à l'atelier, de

la patte ? Elle ne vous plait pas: pourquoi ? Déduisez-moi vos

raisons. Oh ! Vous aimeriez mieux, on le sait, une nymphe de

Pradier ou de Clesinger... Et à propos du même tableau, le public

voulant qu'on le fasse beau et qu'on le croie tel, un artiste

qui dans la pratique de son atelier suivrait les principes ici

formulés (je rappelle l'axiome précédent : toute figure belle

ou laide peut remplir le but de l'Art serait traité de séditieux,

chassé du concours, privé des commandes de l'État et condamné

à mourir de faim", car, constatait Champfleury, les personnages

immortalisés par Daumier étaient les premiers à s'écrier, en

regardant un tableau de M. Courbet « Est-il possible de peindre

des gens affreux. ».

Une lettre de Th. Silvestre à Bruyas,

précise que sur les instances du critique et sur la sollicitation

directe de Courbet, Delacroix, membre du jury au Salon, alla

voir les peintures de Courbet avant la séance du 15 avril 1853.

Silvestre raconte ainsi l'entrevue à laquelle il assista

: « Vous m'avez beaucoup parlé de vos tableaux, dit finement

Delacroix au maître-peintre, et vous ne m'avez pas dit un mot

des miens. Il est si naturel, mon cher Monsieur, de se préférer.

Du reste, vos Baigneuses sont excellentes. Seulement dans le

lieu où elles se baignent, elles ont à peine assez d'eau pour

s'y laver les pieds... ».

Et l'auteur des Croisés consignait

le soir même dans son Journal: " J'ai été étonné de la vigueur

et de la saillie de son principal tableau mais quel tableau

! Quel sujet ! La vulgarité des formes ne serait rien : c'est

la vulgarité et l'inutilité de la pensée qui est abominable

; et même, au milieu de tout cela, si cette idée, telle quelle,

était claire. Que veulent ces deux figures ? Une grosse bourgeoise,

vue par le dos, et toute nue, sauf un lambeau de torchon, négligemment

peint qui couvre le bas des fesses, sort d'une petite nappe

d'eau, qui ne semble pas assez profonde seulement pour un bain

de pied. Elle fait un geste qui n'exprime rien, et une autre

femme, que l'on suppose sa servante, est assise par terre ;

occupée à se déchausser. On voit là des bas qu'on vient de tirer

: l'un d'eux je crois, ne l'est qu'à moitié. Il y a entre ces

deux figures un échange de pensées qu'on ne peut comprendre.

Le paysage est d'une vigueur extraordinaire ; mais Courbet n'y

fait autre chose que mettre en grand une étude que l'on voit

la près de sa toile. Il en résulte que les figures y ont été

mises ensuite et sans lien avec ce qui les entoure. Cela se

rattache à la question de l’accord des accessoires avec l'objet

principal qui manque à la plupart des grands peintres. Ce n'est

pas la plus grande faute de Courbet. »

Delacroix, admirateur de Rubens, ne critiquait

donc pas le débordement d'un nu plantureux. Ses griefs majeurs

ont sauvent été repris pas les critiques : inintelligibilité

des attitudes et des gestes qui transposent peut-être ceux des

baigneuses épiées ou surprises du XVIIIème siècle;

le fait que les deux figures « tiennent » mal dans le paysage.

"Les figures ne font pas corps avec le paysage; ce sont deux

études séparées et incrustées l'une dans l'autre." (Gillet).

Il ne s'agissait pas encore d'une toile de plein air.

L.

Gonse, en 1900, mettait les choses au point : « Depuis, nous

avons fait du chemin, on peut à présent la regarder sans émoi,

et l'on ne sera plus conspué si l'on insinue que jamais peintre,

y compris Rubens, n'a rendu ainsi, en pleine vie, en pleine

vérité, le nu frissonnant et sanguin. La grande hardiesse de

Courbet, cependant, n'est pas tant d'avoir peint sans atténuation

la nudité d'un modèle vu de dos, que d'avoir associé cette nudité

à un paysage véridique ».

M. Gustave Geffroy de s'étonner

que « ces femmes de campagne sans malice » aient pu être considérées

comme les « amazones combattantes du Réalisme ».

On ne discute

plus aujourd'hui le rendu de « l'architecture charnelle de la

Baigneuse isolée afin de ne rien perdre de son pouvoir personnel,

il est certain que le peintre s'amuse à un défi, mais il est

en quelque sorte pris à son piège et je vois comme une poésie

grossière dans ces chairs tumultueuses ».

A l'apparition

des Baigneuses, M. Guichard, peintre les avait trouvées dignes

du Louvre.

Vers 1867, Edmond About était un des rares critiques

qui reconnut leurs mérites : « Cette étude de dos est le morceau

le plus résistant et le plus complet que M. Courbet ait jamais

exposé. Il a bâti cette masse charnue avec une puissance digne

de Giorgione ou de Tintoret. Tous les hommes de goût d'aujourd'hui

ont du venir s'inscrire à la file contre un tel scandale de

nudité, mais les hommes de goût iront dans cent ans lui rendre

justice.

Pourtant, dès 1853, un acheteur audacieux s'était

présenté. Au dire de Castagnary, Alfred Bruyas, traversant l'Exposition

; s'arrêta frappé devant le tableau et dit : « Voici l'art libre,

cette toile m'appartient. » Dix ans plus tard, le Déjeuner sur

l'herbe de Manet devait faire écho, non moins "scandaleux" aux

Baigneuses de Courbet.

Plan du site - Moteur de recherche | | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025.