La Garonne

Si la Garonne avait voulu, elle aurait fait le

tour du monde. Sous son soleil vif et gai, la « blonde » rivière,

opulente, plantureuse, de ses eaux roule la fortune au cœur de la joyeuse

Aquitaine, avant de la déverser dans l'emporium bordelais, tourné vers

le Nouveau Monde et les tropiques. Rivière occitane ! Son nom chante.

Et il faut la voix des troubadours, ou la plume d'un enfant du Midi,

le grand journaliste Gaston Bonheur, pour nous conter de sa verve gasconne

les histoires fantasques de cette fille du pays d'oc.

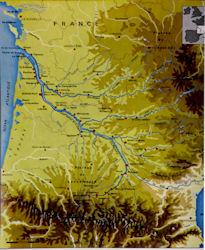

Des cimes sombres

des monts Maudits aux tourbillons glauques du phare de Cordouan, la

Garonne dessine une grande courbe qui lui permet de ramasser à peu près

toutes les eaux du Midi.

Tout au long de son cours et sur ses deux

rives nous sommes en pays d'oc. Le paysage peut changer de nom, Occitanie,

Toulousie, Gascogne, Aquitaine ou Guyenne, il ne change pas pour autant

d'accent.

On a coutume de peindre la Garonne comme une brune au sang

chaud, tout à la fois rieuse et coléreuse, impétueuse et paresseuse.

Il faut d'abord la situer parmi les autres fleuves de France. Le Rhône

et le Rhin sont des garçons. La Garonne est une fille comme la Loire

et la Seine. Mais on peut faire une autre distinction. Le Rhône, le

Rhin et la Loire sont des fleuves frontières. Le Rhin sépare les Gaules

de la Germanie. Le Rhône trancha longtemps entre le royaume et l'Empire.

La Loire partage la France en Nord et Sud. Tandis que la Seine et la

Garonne sont des fleuves intérieurs qui semblent se répondre. La Seine

est le fleuve d'oïl ; la Garonne est le fleuve d'oc. La Seine dit oui.

La Garonne dit oc. La Seine a Paris. La Garonne a Toulouse.

Au délicieux

français qui coule de source à travers l 'Ile-de-France, la Garonne

fait écho dans sa langue chantante et rocailleuse. Si donc la Garonne

a quelque chose à dire, du val d'Aran à la Gironde, c'est le monologue

exalté et morose du troubadour qui porte à jamais brodé sur son cœur

le soleil noir de la mélancolie.

Car la chanson de la Seine est devenue un hymne

national et la France a envahi l'hexagone, tandis que la chanson de

la Garonne n'est plus guère entendue que dans des villages perdus qui

achèvent de se dépeupler. La Seine, bon an mal an, raconte une réalité

qui s'appelle l'Histoire. La Garonne raconte un vieux rêve qui ne s'est

pas accompli.

Nous avons le fil conducteur qui va nous mener des

Pyrénées à l'Atlantique. C'est un poème un peu nostalgique du genre

que les troubadours appelaient sirventès. (Ce sont des poèmes de circonstance,

de caractère politique, moral ou personnel, plus spécialement religieux

à partir du XIIIème siècle. Les plus célèbres sont ceux de

Bertran de Born, qui dénonce la tyrannie « des clercs et des Français

», et ceux de Peire Cardinal, violemment anticléricaux.)

C'est l'eau

qui chante tristement notre credo occitan.

Ce qui n'empêche pas de

rire. Mais il nous faudra distinguer, chemin faisant, sept strophes.

Une strophe pyrénéenne quand la Garonne court en sabots et ressemble

à Bernadette. Trois strophes occitanes : avant Toulouse, Toulouse, et

après Toulouse. Une strophe gasconne. Enfin deux strophes aquitaines,

Bordeaux et la Gironde. Nous sommes prêts, comme ce navire espagnol

qui n'a jamais existé et que chante Léo Ferré, à descendre la Garonne.

La strophe pyrénéenne Certains géographes romantiques

établissaient une sorte de rapport entre la noblesse d'un fleuve et

l'altitude de ses eaux originelles. Sur ce point, la Garonne est un

très noble fleuve, puisqu'elle commence à 3 000 mètres d'altitude au

pied des glaciers du pic d'Aneto. Personne ne dit mieux en France. Elle

plonge ensuite dans un gouffre mugissant, le trou du Toro, pour resurgir

après avoir traversé les Pyrénées, sur le versant français, à «l’Œil

de Jupiter », en une somptueuse cascade. Ce que nous racontons fut longtemps

controversé. Il fallut attendre la spéléologie et Norbert Casteret pour

prouver, par la coloration des eaux, que les poètes avaient toujours

eu raison. Les grands poètes, comme Jules Michelet, qui avait vu surgir

la Garonne de la « noire et chauve Maladeta » et en avait fait à jamais

« la fille joyeuse de la plus sombre des mères ». Les petits poètes

aussi, comme Gustave Nadaud qui prétendait à juste titre que

Si la Garonne avait voulu

Lanturiu

Tranchant vallon, plaine

et montagne

Elle allait arroser l'Espagne.

Il prétend

aussi, Gustave Nadaud, qu'elle aurait pu aussi bien choisir de se jeter

dans la Manche, ou dans la mer Noire, ou même d'aller dégeler le pôle.

« Mais la Garonne n'a pas voulu, lanturlu, quitter le pays de Gascogne.

»

Il faudrait peut-être s'étonner de la facilité

que nous aurions à citer à la barre, si la Garonne était contestée,

toutes les autorités du XIXème siècle. Non seulement Michelet

et Nadaud, mais Vigny, Hugo, Hippolyte Taine, José Maria de Heredia

et le tendre Pierre Loti. En vérité les Pyrénées, avant l'invention

des sports d'hiver, furent très à la mode. Le belvédère de rêve où aboutissaient

les premiers wagons-lits et les omnibus des grands hôtels, c'était la

terrasse de Pau. Les Anglais en étaient friands et tous les écrivains

en macfarlane. C'était le temps béni de « l'excursion » avec de hautes

cannes de berger, des petites filles à chaussettes blanches, des mules

à grelots et des paniers de chaperon rouge que l'on déballait en plein

cirque de Gavarnie. Il reste quelque chose de ce vert paradis d'autrefois

dans la mode d'André Courrèges, enfant de Pau.

C'était le temps

où le Touring Club faisait sceller des bancs à tous les courants d'air

réputés « points de vue », comme des socles débonnaires, sur lesquels,

le temps de souffler, les Perrichons d'alors se prenaient pour des monuments.

Il faut sans doute attribuer à cette vogue touristique du Second

Empire (l'impératrice fut la marraine de Lourdes) la tentative désespérée

d'édifier un casino sur la rive espagnole, au Pont-du-Roi, à l'endroit

où la Garonne entre officiellement en France. Une patache, le soir,

y conduisait les curistes de Luchon qui venaient risquer quelques napoléons,

avec des airs de contrebandiers. Avant de franchir le Pont du Roi,la

Garonne irrigue une vallée close, le Val d’Aran, qui devrait être française

puisqu’elle est sur le versant nord. Mais la logique des frontières

ne triompha que quelques années et les armées victorieuses de Wellington,

en 1814, refirent le Val d’Aran espagnol. Comme celui d’Andorre, le

Val d’Aran a gardé tout son pittoresque.

Et cela consistait, à l’époque

du casino, à armer d’espingoles quelques brigands municipaux qui venaient

faire main basse sur la banque. Rien n’allait plus. Le casino ferma.

Après les exaltations romantiques, « Rocs de la Frazona, cirque

du Marboré », la jeune Garonne, comme si le cor de Roland l’avait ensorcelée,

suscite dans sa haute vallée de grandes vocations de bravoure. C’est

l’affaire des trois maréchaux dont il nous faut bien parler puisqu’ils

sont là, officiellement commémorés à Saint Gaudens. Il s’agit des vainqueurs

de la Grande Guerre : Gallieni, Joffre, Foch. Et voici comment. A Saint

Béat, au pas du Loup, en cet étranglement dit « clef de France » où

le passage est si mesuré que les maisons sont bâties en porte à faux

au-dessus de la jeune Garonne, Joseph Gallieni vit le jour. Un peu plus

bas, entre Saint-Bertrand et Montréjeau, le château de Barsous, au bord

du fleuve, devint la maison d’adoption du Catalan Joseph Joffre. Ce

fut la patrie de son cœur. C’était la demeure d’Henriette Penon , une

jeune fille dont il est tombé amoureux quand il n’était qu’un polytechnicien

timide. Fidèle à sa belle Garonnaise, il ne l’épousa que beaucoup plus

tard, quand elle fut devenue veuve. Encore en aval, voici une escale

nommée Valentine ; c’est la petite patrie d’enfance de Ferdinand Foch.

Les hasards de la carrière administrative de son père, Napoléon Foch,

firent naître le maréchal à Tarbes, mais il était de Valentine et tous

les siens repose dans le cimetière campagnard où il aurait sa tombe,

si les Invalides n'avaient fait valoir leur priorité. Le temps charmant

de l'espiègle Garonne, qui ne naît espagnole que pour faire naturaliser

française les eaux de la Maladeta et descend en gambadant les escaliers

des Pyrénées, aimée des poètes et des soldats, ce jeune temps nous le

ferons durer jusqu’à Martres- Tolosane dont le nom seul dit que nous

allons bientôt aborder les grandes strophes toulousaine . Mais nous

n'aurons pas excursionné en vain, car la seulement ici, dans ce beau

paysage de prairies et de cyprès, ses sources géographiques ; elle y

aussi ses sources historiques. Il ne faut pas imaginer un hameau montagnard

mais une véritable acropole.

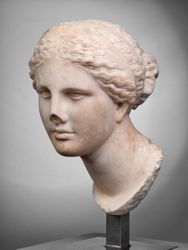

La Garonne est faite autant de marbre que de neige et elle a reçu dès l'enfance, à Saint-Bertrand-de-Comminges, le baptême solennel de Rome. C’est ici que Pompée ayant dompté la rébellion espagnole rassembla et dota ses mercenaires de tous poils, d'où le nom de « ramassis » (convenae) que porta d’abord la citadelle : Lugdunum Convenarum. Le nom de Comminges évoque encore cette origine. Avant que saint Bertrand l'eût rebaptisée, la ville connut six siècles d’éclatante civilisation, compta 60 000 citoyens en toge, un forum, des therme, un amphithéâtre et des exilés vedettes comme, sous Caligula, le tétrarque de Galilée, Hérode et sa célèbre épouse Hérodiade. Les splendeurs du Comminges romain expliquent les extraordinaires fouilles de Martres-Tolosane. La jolie Martres, où s’achève notre chapitre des origines, est une petite cité ronde dont les tuiles sont encloses dans ses anciens remparts comme dans un coquetier. On y fait toujours des faïences réputées, mais les prodigieux vestiges qu’on y déterra à la fin du XIXème, il faut les voir à Toulouse, où ils emplissent le musée Saint-Raymond. Imaginez le luxe de cette villa de patricien où l’on trouva non seulement tous les travaux d’Hercule racontés en fresque, mais encore soixante-dix d’empereurs et une Vénus unique, la Vénus de Martres.

A quelques kilomètres plus à l’est, mais sur

les bords de la Save, une aussi extraordinaire aventure archéologique

vient de recommencer avec la villa de Montmaurin, dont la maison principale,

bâtie autour d’une cour carrée bordée d’un péristyle, comptait environ

deux cents pièces. La propriété, 1 500 hectares, resta environ trois

siècles dans la même famille, les Nepotius, qui donna son nom à ce canton

du Comminges, le Nebouzan. Les Nepotius vivaient royalement sur leurs

terres, avec leur temple privé, leur bains tièdes et le chauffage centrale

dans les chambres. Les fouilles de Montmaurin sont l’œuvre d’un jeune

instituteur du coin, Georges Fouet, qui a reconstitué non seulement

le décor, mais grâce aux coquilles d’huitres, l’ambiance de fête et

de bonheur de l’âge d’or romain.

La strophe de Muret

Adieu Rome ! Voici tes fils. Après six siècles

de pax Romana ils ont connu les vicissitudes et les Barbares. L’ouragan

des Vandales les a laissés stupéfaits dans leurs ruines. Mais ni Clovis

ni Charlemagne n’y changeront rien : ils resteront une « Romanie ».

La mer s’est retirée de >>Narbonne, la joie s’est retirée de la villa

de Montmaurin, mais les habitants des ces contrées ne deviendront jamais

ni serfs ni manants. Ils resteront des citoyens pleurant leurs municipes

détruits et rebâtissant les murs de leurs cités avec les sculptures

des tombeaux.

La Toulousie a survécu aux Barbares et voici qu’elle

se réveille sous la sage suzeraineté de ses comtes. Leur prénom de prédilection

est Raimond. Mais est-ce bien un prénom ? Nous pensons que « Ramoun

» comme on le prononce en occitan, signifie plutôt la fonction que la

personne. Une autre manière de dire César. Les cités sont des républiques.

Leur imperator est un « raimond ». D’ailleurs, de même que le

Français a tiré de rex-regis le nom de régisseur pour désigner

l’employé responsable d'un domaine, l'occitan a tiré de « Ramon » le

nom de « ramonet » pour le même emploi. Toutes ces fermes basses à grandes

arches qui déploient leurs toits de tuiles à pentes irrégulières, la

plus basse contre le vent dominant, ici et là, à travers la riche plaine

où la Garonne s'avance désormais comme une fiancée bien dotée, toutes

ces roses oasis fourmillantes d'oies grasses et de poules pondeuses

sont sous la tutelle d'un ramonet. Les Raimond, eux, règnent à Toulouse.

Nous approchons de Muret, où va se livrer la bataille décisive. Un petit obélisque commémoratif, dérisoire, marque le point où tomba Pierre d'Aragon, et sombrèrent les libertés du Midi, dans la plaine tragique, le 12 septembre 1213 ; Le Midi, lentement, avait relevé la tête. Il faisait sa renaissance, avec ses poètes, ses belles dames, sa langue chantante héritée du latin. Mais il était un pays de latitude et non pas, comme la France, un pays rassemblé. Il fallait le fédérer d'ouest en est, du Poitou à Saint-Gilles, sur le Petit Rhône, et du Limousin à l'Aragon. Le miracle faillit se produire. Le fédérateur inespéré se présentait, avec le plus haut prestige, en la personne presque légendaire de Richard Cœur de Lion. En secret, Richard, enfin de retour, Raimond et Pierre d'Aragon firent le serment de la plus grande Occitanie. Il n'y eût sans doute jamais eu de France, ni d'Espagne, ni peut-être d'Angleterre, mais une grande et belle fédération allongée de l'Atlantique à la Méditerranée, un second printemps de Rome. Las! une flèche cruelle tua Richard (1199) et tous ceux qui avaient tremblé (le roi de France, le pape et la Castille) sonnèrent l'hallali. Simon de Montfort fut mis à la tête d'une croisade contre le Midi. Et la bataille décisive contre les armées de Toulouse et d'Aragon fut livrée à Muret. Pendant que saint Dominique priait sans désemparer dans l'église Saint-Jacques (c'est là qu'il inventa le rosaire) les soudards de Simon de Montfort s'en donnaient joyeusement. On leur avait promis ces riches terres. Et, de fait, elles furent découpées en plus de quatre cents fiefs : le Midi avait attendu le XIIIème siècle et les Français pour apprendre ce que c'est qu'un seigneur féodal. Donc, Pierre d'Aragon, le vrai croisé, celui qui avait vaincu les Sarrasins, tomba sous les mauvais coups des barons du Nord. Quand Simon de Montfort sut que le valeureux roi était au nombre des morts, il voulut l'aller voir sur le champ de bataille. « Mais à quoi le reconnaîtrai-je ? » demanda-t-il. « C'est bien simple, lui fut-il répondu, c'est le plus grand. » Ici, donc, dans cette plaine de Muret, s'acheva, à peine formulé, le rêve de la plus grande Occitanie. C'est le « Autant en emporte le vent » du Midi. Il ne reste plus, du côté de Pinsaguel, que quelques pêcheurs à la ligne désœuvrés avant d'aborder la grande Toulouse, qui fut le cœur de tout cela.

La strophe toulousaine

C'est l'autre capitale de l'hexagone. Comme Paris

elle est assise sur son fleuve. Comme Paris, elle est cernée par de

riches plaines, par d'intarissables greniers. Comme Paris, avant Paris,

elle eut sa grande université et ses grandes journées. Raimond de Toulouse

écrivait en vers quand le roi de France signait d'une croix. Mais en

plus, Toulouse est rose. Non pas d'un rose tendre de jeux floraux mais

d’un rose douloureux, aux limites du mauvais goût., comme celui qu'utilisent

les toreros pour la doublure de leur cape. La Garonne défile, grise,

entre des falaises de brique laissant sur sa gauche le faubourg de San

Subra (Saint ¬Cyprien), où campent les gitans et d'où souffle l'esprit

gouailleur de la ville.

Que de fois n'ai-je pas erré, en réalité

ou en rêve, dans l'entrelacs des vieilles rues étroites, entre Saint-Etienne

et la Dalbade, entre les Augustins et les Jacobins, du côté de la place

Mage ou de la rue Pharaon. Et des ombres incertaines m'accompagnaient

sur les murs couleur de chair. Et, si l'on poussait une vieille porte

mal

Mes pas me ramènent vers l'ancien rempart Saint-Michel,

à l'entrée latérale du jardin des Plantes. Là une modeste plaque évoque

un vers de la Chanson de la croisade.

E venc tot dreit la peira

lai on era mestiers.

(Et la pierre vint tout droit là où elle avait

à faire.)

C'est-à-dire en plein front de Simon de Montfort, «

et elle frappa si juste qu'elle lui mit en morceaux les yeux, la cervelle,

les dents, le front, la mâchoire ».

Cette mort spectaculaire de Simon

de Montfort assiégeant Toulouse mérite qu'on s'y arrête un instant,

car elle met en scène l'essentiel de la croisade contre les albigeois.

D'un côté, sur les murs de la ville pestiférée, une catapulte maladroitement

servie par les filles de Toulouse, ces petites brunettes qui se mettent

à deux pour charrier les pierres. De l’autre côté, deux mètres de haut,

mains jointes, le baron de fer le précurseur de tout les guisards, de

tous les cléricaux.

Il vient de communier, et l'hostie est encore

collée sur sa langue. Il avance, terrible, les yeux baissés, quand survient

la pierre. Il tombe de tout son haut dans un bruit de ferraille. C'est

une mort réputée « sublime » et, comme le dit l'auteur anonyme de la

Chanson de la croisade, Simon a dû aller tout droit au ciel à cette

seule condition :

Si, pour tuer des hommes et répandre le sang,

Pour perdre des âmes, pour consentir à des meurtres, ,

Pour croire

des conseils pervers, pour allumer des incendies, ,

Pour détruire

des murs, pour honnir Parage,

Pour prendre des terres par violence,

pour faire triompher orgueil, ,

Pour attiser le mal, et éteindre

le bien, ,

Pour tuer des femmes, égorger des enfants, ,

Si pour

tout cela, on peut en ce monde conquérir Jésus-Christ,

Alors, oui,

Simon doit porter couronne et resplendir au ciel.

Malgré

la mort de leur chef, les croisés viendront à bout de Toulouse. Mais

la ville, refermée sur ses plaies roses, voudra toujours revivre. Elle

connaîtra une seconde renaissance, au temps où les Médicis mirent le

mot à la mode. Ses chevaliers étant « faidits » (en prenant le maquis

ils renonçaient à la noblesse), ce fut le temps des marchands. Ils firent

fortune dans le pastel. La matière de cette fleur teinturière se ramassait

en grosses noix pétries entre les mains qu'on appelait des « cocagnes

». Elles donnaient un bleu céleste comme le ciel après l'autan au-dessus

de la ville rose. Toulouse fut alors capitale du pays de cocagne.

La troisième renaissance de Toulouse est contemporaine. C'est une tentative pour s'évader par le haut vers les anciens horizons de l'hispanidad : Toulouse, Alicante, Casa, Dakar, Rio, les Andes. C'est la belle histoire de l'Aéropostale, avec Mermoz aux commandes et Saint-Exupéry au stylo. On peut encore y rêver en levant les yeux vers un modeste hôtel où logeaient les premiers pilotes de l'aube, choyés par les demoiselles du « Grand Balcon », les trois sœurs Marquès, Henriette, Lisette et Lucie. Le premier homme qui voulut vraiment voler, Clément Ader, était de Muret. Son rêve s'appelle aujourd’hui la Caravelle et le Concorde. La traversée de Toulouse s'achève dans un dernier complexe de briques et d'eaux, connu sous le nom de Ponts Jumeaux. Ici, dans un raffinement d'architecture royale et de canaux entremêlés, on essaye de distinguer la Garonne, le canal du Midi, qui, grâce à Riquet, va se jeter, très lentement, dans la Méditerranée, et le canal latéral, qui va accompagner le fleuve jusqu'à l'Atlantique, sans compter un canal de dérivation. C'est aussi compliqué qu'une opération à cœur ouvert. Mais toutes ces canalisations ménagent un terrain sec, qui est le haut lieu du rugby en France, le terrain du Stade Toulousain. Le bel canto, le rugby, quelques beaux soirs tauromachiques sont tout ce qui reste de l'ancienne fête et des jours heureux. Mais c'est assez pour que Toulouse garde, quels que soient sa solitude, son amertume et ses haillons, un inimitable style de vie, un écho du glorieux Parage. (Ce mot mystérieux qui revient toujours dans les poèmes des troubadours veut dire à la fois honneur, générosité et panache. Tout ce qu'il faut, aujourd'hui, pour faire un joueur de rugby digne de ce nom.)

La strophe du deuil occitan

Maintenant la Garonne descend majestueusement

vers !'Océan à travers ses rives inondables où frémissent les grands

peupliers. Sur sa droite elle va ramasser toutes les belles rivières

descendues du Massif central, le Tarn, le Lot, puis la Dordogne ...

Et ces rivières appartiennent totalement, avec leurs ramifications,

leurs gorges et leurs repentirs, au système politique de l'Occitanie.

Car la Garonne, vous l'avez vu, est un fleuve où coule beaucoup plus

d'histoire que de géographie. Et toutes les impérissables expressions

de la Romanie on dit aussi l'art roman dont le portail de Moissac est

le maître mot, s'articulent ainsi en une seule et longue phrase de version

latine très touffue, pleine de conjonctions et de confluents. Nous avons

vu la défaite à Muret, la pierre vengeresse à Toulouse, il nous reste

à entendre le glas, ce glas qui va nous mener au fil de l'eau jusqu'à

Agen. Le dernier des Raimond avait enfin consenti un traité aux termes

duquel la Toulousie ne lui survivrait pas. Il avait donné sa fille en

mariage au frère de saint Louis, et, par ce biais, à sa mort, l'Occitanie

reviendrait au royaume de France. C'est dire que les libertés méridionales

n'avaient plus que le sursis d'un viager.

Raimond VII se rendit à

Aigues-Mortes, où il vit une dernière fois sa fille Jeanne et son gendre

Alphonse qui partaient en Terre sainte dans le sillage de Saint Louis.

Notre comte se sentait l'âme malade. Il fut à Millau, en Rouergue, où

la fièvre le prit. Toutefois son mal ne l'arrêta pas et il alla jusqu'à

Pris, un village près de Rodez, où il fut contraint de se mettre au

lit. « Sa maladie étant connue par ceux de ses terres raconte le chroniqueur,

les évêques de Toulouse, Agen, Cahors, Rouergue y arrivèrent aussitôt,

et les plus grands de ses comics, même les capitouls de Toulouse, lesquels

furent tous d'avis de le ramener à Toulouse. Toutefois, contre l’avis

de ses amis, il se fit rapporter à Millau, où sa maladie redoubla en

telle façon qu'après avoirdisposé de son corps et de ses biens et reçu

l'extrême-onction il mourut le 27 septembre 1249... »

A jamais jour

de deuil pour tout le Midi ! Car c'est le Midi qui venait, là, de rendre

le dernier soupir. Et chacun savait que c'en était fini.

La Garonne,

en cet automne 1249, pleura toutes ses larmes et toutes celles de ses

affluents. Le corps de Raimond fut embaumé et l'on dressa son lit funèbre

sur une barque où flottait pour la dernière fois le pavillon d'Occitanie.

Et la barque se laissa descendre doucement cependant que, de village

en village, le glas l'accompagnait et que, sur les deux rives, les populations

agenouillées pleuraient. Le catafalque flottant descendit d'abord le

Tam par Albi, Gaillac et Rabastens. Il remonta jusqu'à Toulouse pour

un dernier adieu et, derechef, descendit la Garonne jusqu'à Agen, où

le corps fut confié à un monastère des religieuses de Fontevrault que

l'on nomme « Paradis ». Les religieuses le veillèrent jusqu’au printemps.

Et la dépouille de Raymond VII fut alors transportée au monastère de

Fontevrault, où le dernier comte avait sa sépulture, auprès de Richard

Cœur de Lion.

A Agen, le canal latéral, qui accompagne la Garonne

sur la rive droite, franchit le fleuve par un pont de vingt trois arches

et désormais poursuit sa course parallèle sur la rive gauche. C’est

ici qu’il nous faut évoquer le temps des bateaux à roue et les voyageuses

à capeline du XIXème, accoudées au bastingage et rêvant au

défilé des riches vergers de l’Agenais ; Les bateaux (les plus célèbres

s’appelèrent l’Ominbus, l’Etoile,la Clémence Isaure)

comportaient des chambres pour les passagers salons aux fauteuils de

peluche, une salle à manger où abondaient les truffes, le confit d'oie

et les vins les plus moelleux, sans compter les pruneaux confits. On

remontait le fleuve de Bordeaux à Toulouse en cinquante ou soixante

heures ; mais la descente Toulouse-Bordeaux ne demandait que douze à

quinze heures. Bien sûr le chemin de fer mit fin à la ligne fluviale,

qui fonctionnait deux fois par semaine. Mais, aujourd'hui, au temps

où l'on veut réinventer les loisirs, on peut s'étonner que ne ressuscitent

pas les coches d'eau sur le canal du Midi, les barques sur le Tarn et,

sur la Garonne, les majestueux vapeurs du style Mississippi faisant

tourner leurs aubes à travers les champs de tabac où se récolte la Gauloise.

La strophe gasconne

Il nous reste, par Tonneins, Marmande, La Réole

et le coup de blanc de Sainte-Croix-du-Mont, à atteindre Bordeaux. Au

bec d'Ambès, la Dordogne viendra doubler la Garonne pour lui donner

la force de ce vaste estuaire qui fait ressembler la France à la Marseillaise

de Rude, par cette grande bouche ouverte chantant la liberté. Par le

Lot coulait le Quercy, par la Dordogne descend le Périgord. Et nous

entendrons toujours chanter le grand air d'Edmond Rostand parce que,

pour une fois, ce ne sont pas des vers de mirliton, mais des vers de

galoubet

C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne,

Ecoutez, les Gascons ! C'est toute la Gascogne...

Mais, justement,

pour dire cette Gascogne qui est une manifestation très originale de

la grande Occitanie, nous nous arrêterons plus tôt, sur la rive gauche,

où la Baïse, au nom délicieux, vient rejoindre le fleuve qui parle patois.

Nous avons trop dédaigné, un moment, les Pyrénées et ces terres d'Armagnac

qui en descendent avec leurs vallons où l'on distingue mal la brume

printanière de la fumée des alambics.

La Baise vient opportunément

nous parler du bon roi Henri. Et elle sait de quoi elle parle puisqu'elle

passe par Nérac où brilla la petite cour provinciale de Jeanne d'Albret

et où fut élevé notre Henri, moitié en poète, moitié en garnement, et

en tout cas en mécréant. De toutes les capitales d'Europe, celle-ci

est la plus champêtre, la plus modeste, la plus oubliée. Et pourtant

l'esprit, y souffla, rieur, sermonneur ou sublime. On y récita les touchants

poèmes de Marguerite d'Angoulême, on y entendit les sermons de Calvin,

on courba la tête sous les grands orages du brave Agrippa d'Aubigné.

Et Nérac retentit aussi des âpres disputes d'Henri de Navarre et de

sa reine Margot, mais aussi du grand rire du Béarnais quand il poursuivait,

le long de la Baïse, la jolie Fleurette ou bien, toutes quatre ensembles,

les belles filles du meunier de Barbaste. Avec le roi Henri, infatigable

à la tête de ses huguenots, c'est le Midi qui prend sa revanche de la

croisade et s'en revient conquérir Paris. Paris vaut bien une messe.

Avec Henri on va entendre de nouveau ce mot qui avait perdu tout son

sens depuis le XIIème siècle : tolérance. Guise est un autre

Simon de Montfort. Henri est un autre comte de Toulouse. Henri reprend

la France grâce à cette vieille astuce méridionale qu'on appelle la

politique. Le parti d'Henri s'appellera officiellement « les politiques

». C'est un parti qui fera fortune plus tard avec les bons présidents

natifs de la Garonne, comme Armand Fallières ou Vincent Auriol. Sans

oublier Gastounet, dit le Sage de Tournefeuille. Car Henri IV ne fut,

en fait, que le précurseur de la Troisième République, intelligente

et débonnaire.

Voilà pourquoi il fallait s'arrêter un instant au

confluent de la Baïse, avant d'aborder les quais de Bordeaux

La strophe bordelaise

C'est Michelet qui note cette différence

fonda¬mentale entre les deux villes. Si elles avaient siégé ensemble

à la Convention Toulouse était montagnarde et Bordeaux girondine. Michelet

dit vrai. A Bordeaux tout est plus aimable, tempéré, maritime. Toulouse

a quelque chose d'obscurément passionné et nous l'avons vue tenter sa

chance de capitale rouge à la Libération. D'emblée l'homme de lettres

qui illustre Bordeaux est un homme aimable. Il a laissé son nom à l'un

des deux plus nobles crus du Saint-Émilion. C'est Ausone. Son œuvre

est d'autant plus coulante, souriante, tendre qu'il vivait encore, au

IVème siècle, dans la grande pax Romana, et que sa villa

était abondamment ravitaillée en huîtres, en lamproies, en cèpes, en

caviar (les œufs d'esturgeon sont aussi une spécialité garonnaise)sans

parler du bon vin de sa cave. Cette sorte d'harmonie entre l'homme et

la nature, la solitude et la société, les plaisirs de la chair et ceux

de l'âme, on lui a donné le nom d'humanisme. Cette qualité a marqué

tous les grands hommes du Bordelais qui ont toujours intimement mêlé

leur œuvre et leurs cuvées. Au château Eyquem, c'est Montaigne. Au château

de La Brède, c'est Montesquieu. Il est difficile de dire ce qui resterait

d'un certain esprit français si l'on rayait de l'anthologie nationale

ces deux naturels du Bordelais. La race s'en perpétue volontiers même

si parfois le vin est plus âcre, gardant un parfum de résine et de soufre,

comme du côté de Malagar, chez Mauriac. Mais il y a là, sur quelques

kilomètres carrés, il faut bien le reconnaître, une espèce d'homme,

une espèce de vigneron, qui honore l'humanité. Bordeaux est par excellence

la bonne ville de ses bonnes gens. Elle est ouverte. Les navires du

monde viennent fixer leurs amarres devant la porte des bourgeois. La

largeur du quai est. à peine celle d'une promenade où se mêlent fraternellement

le dandysme anglais, l'émancipation américaine, le songe norvégien et

la poésie tropi¬cale. La façade des quais est une des plus nobles ordonnances

qu'un voyageur puisse trouver au bout des mers. Et, la nuit. on admire

la beauté de cette ville moitié rivière moitié océan, toujours habillée

pour un gala. Francis Jammes la peint bien :

Cabochons des fanaux

suspendus à son cou,

faux diamants, au long du pont, des réverbères...

Bordeaux, accueillante et austère, se veut à la fois facile d'accès

et refermée sur ses nœuds de vipères. On y copie le flegme britannique.

On y porte volontiers des prénoms anglais, William, Lionel, Harry. On

y a bon genre. Mais, pour autant, Bordeaux ne trahit pas 'Occitanie.

Elle en est seulement le salon un peu guindé. Bien sûr, on est très

loin du cassoulet toulousain. Mais un certain ton sudiste est de mise.

La capitale (Paris) n'a pas très bonne presse. C'est que, de temps en

temps, en 70, en 40, Bordeaux accueille les gouvernements du désastre.

Alors, Bordeaux, tout en occupant une très grande place dans la littérature

française, garde sagement son rang dans la littérature d'oc. Si bien

que, pour finir, en nous engageant sur cette Gironde par où s'engouffre

l'Atlantique, nous allons encore retrouver un troubadour.

La strophe girondine

Mais d'abord descendons l'estuaire vers les vastes

horizons liquides. C'est la marche triomphale de la Garonne. Pour entendre

la musique qui convient, appelons une dernière fois Michelet aux orgues

:

« Lorsqu'elle passe entre les vignobles du Médoc et les moissons

de Saintonge, dans une largeur de trois lieues, ce n'est plus un fleuve,

c'est une aimable souveraine. Elle s'épanouit comme une mer en face

de la mer... »

Aimable souveraine, quand le couchant fait bouger

de l'or sur ses vagues, elle nous oblige à évoquer la grande Aliénor

et sa chevelure d'orge. Et, à lui rendre hommage du vieux rêve aquitain,

du vieux rêve occitan.

Abandonnons Blaye à tribord. Nous y reviendrons

pour finir. Et laissons courir notre regard sur les avancées de Saintonge,

qui constituent la lèvre supérieure de la Gironde. La sublime église

de Talmont, rongée par les flots et par les vents, bâtie à l'à-pic de

la falaise, fait durer, au-delà de toutes les rides et de toutes les

lèpres, le vieil entêtement roman. Plus loin, dans l'anse de beauté,

Royan a connu les ultimes horreurs de la guerre. Promue perle océane

du XIXème siècle, au temps où le Sud-Ouest était à la mode,

et lancée par des baigneurs en maillots de zèbre qui s'appelaient Emile

Zola, François Coppée ou Alphonse Daudet, Royan paya sa libération de

85% de ruines. Somptueusement rebâtie, la nouvelle Royan dresse sa cathédrale

Notre-Dame, de l'architecte Guillaume Gillet, élancée, audacieuse, en

forme de proue qui semble reprendre à son compte le vieux défi des arcatures

de Talmont.

Sur la rive d’en face, depuis Margaux jusqu'à Saint-Estèphe, il faut, saluer au garde-à-vous le coteau caillouteux où se plaît la vigne qui aime le soleil mouillé. Ce sont ici les plus nobles hectares de la noble terre de France. Les maléfices de la pétrochimie, qui a scandaleusement réussi à s'implanter à Pauillac (tolérerait-on un derrick dans le parc de Versailles? ), jettent une ombre passagère sur le glorieux promontoire où prennent jour Château-Margaux, Château-Latour, Château-Mouton¬Rothschild, Château-Laffite, les quatre grands d'entre les grands. Mais il n'est pas possible qu'un ministère de l'Environnement tolère ces fumées délétères mêlées à la plus antique alchimie du vin. Ne retenons de cette sublime façade que l'escale de Beychevelle, dont le nom rappelle l'endroit où les navires, changeant la voile, prenaient le vent de terre ou le vent de mer, selon qu'ils arrivaient ou s'en allaient. C'est au phare de Cordouan que l'on atteint le plein de l'Atlantique. Auparavant la Gironde se retient un instant face à Royan, à la pointe de Grave, pour aménager l'avant-port du Verdon. L'image d'une France chantant la Marseillaise à Gironde déployée prend ici tout son sens. Un monument modeste, mais qui devrait être grandiose, signale que c'est ici qu'en 1777 s'embarqua La Fayette et que c'est ici, exactement, qu'en 1917 atterrirent, en réponse, les premiers contingents américains. Le grand dialogue de la liberté par-dessus !'Océan mériterait autre chose qu'une stèle. Bourdelle avait rêvé qu'on édifierait là sa grande statue de la France, et c'est pourquoi il l'avait imaginée la main en visière au-dessus des yeux, éblouie par le couchant, sentinelle de l'Occident.

Nous avons laissé Blaye sur la rive droite. Les

vieux murs de l'antique citadelle se dressent au-dessus du promontoire,

d'où s'élance parfois un bac pour franchir la Gironde. C'est ici que

s'acheva la romanesque épopée de la duchesse de Berry et ici, sur la

paille du cachot, qu'elle mil au monde une fille. Mais ce ne sont pas

ces derniers souvenirs de la chouannerie qui nous arrêtent ici. C'est

la plus ancienne mémoire du prince de Blaye lui-même, dont nous savons

encore la chanson :

Quand les jours en mai se font longs

J'aime

l'oiseau des mers lointaines

Et quand j'écoute sa chanson

Je rêve

d'une amour lointaine...

Ma traduction, encore que libre, est

assez fidèle à la musique de ce grand troubadour. Le prince de Blaye,

en effet, s'appelait Jaufre Rudel et il compte parmi les meilleurs de

l'anthologie occitane. Voici comment le biographe provençal raconte

son insolite histoire :

« Jaufre s'éprit de la comtesse de Tripoli,

sans l'avoir vue, sur la foi des pèlerins d'Antioche, qui lui avaient

dit du bien d'elle. Et il fit sur elle bien des poésies où il chante

des paroles simples sur d'agréables airs. Et, à cause du ferme désir

qu'il avait de la voir, il se croisa et prit la mer. Il tomba malade

sur le bateau et fut amené agonisant dans une maison de Tripoli. Et

l'on avertit la comtesse, qui vint à son chevet et le prit dans ses

bras. Il reconnut que c'était la comtesse et recouvra l'ouïe et le souffle.

Et il loua Dieu, le remerciant de l’avoir laissé vivre jusqu'à ce qu’il

1'ait vue. Et ainsi il mourut entre les bras de la comtesse, et elle

le fit ensevelir en grande pompe dans la maison des Templiers. Puis,

ce même jour, elle se fit nonne à cause de la douleur qu'elle eut de

la mort de Jaufre...

Vous avez reconnu le scénario de la Princesse

lointaine, dont Edmond Rostand a écrit les dialogues en alexandrins.

L'histoire de Jaufre nous paraît digne de servir d'épilogue à la chanson

de la Garonne.

Parce qu'elle est de pure essence occitane.

Parce

qu'elle illustre la notion d'amour spirituel chez les cathares.

Parce

qu'elle rappelle que les comtes de Toulouse étaient aussi comtes de

Tripoli. Parce qu'elle paraît aussi farfelue que la chanson de lanturlu

et qu'elle donne raison à Nadaud quand il pensait que, si la Garonne

avait voulu, elle aurait fait le tour du monde.

Parce que enfin cette

princesse lointaine, c'est le vieux rêve qui sommeille tout au long

du fleuve, dans les entrailles roses de Toulouse et sur les quais gris

tourterelle de Bordeaux.

![]()

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025