Les origines de Lutèce

Il y a des points du globe, des bassins de

vallées, des versants de collines, des confluents de fleuves qui

ont une fonction. Ils se combinent pour créer un peuple. Dans telle

solitude, il existe une attraction, le premier venu s'y arrête.

Une cabane suffit quelquefois pour déposer la larve d'une ville.

Le penseur constate des endroits de ponte mystérieuse. De cet œuf

sortira une barbarie, de cet autre une humanité. Ici, Carthage là,

Jérusalem.

Il y a des villes monstres, de même qu'il y a des

villes prodiges. Carthage naît de la mer, Jérusalem de la montagne.

Quelquefois le paysage est grand, quelquefois le paysage est nul.

Ce n'est pas une raison d'avortement. Voyez cette campagne. Comment

la qualifierez-vous ? Quelconque. Çà et là des broussailles. Faites

attention. La chrysalide d'une ville est dans ces broussailles.

Cette cité en germe, le climat la couve. La plaine est mère ; la

rivière est nourrice. Cela est viable, cela pousse, cela grandit.

A une certaine heure, c'est ParisS. Le genre humain vient là se concentrer.

Le tourbillon des cercles s'y creuse. L'histoire s'y dépose sur

l'histoire. Le passé s'approfondit, lugubre. C'est là Paris. Et

l'on médite. Comment s'est formé ce chef-lieu suprême ?

Paris est une sorte de puits perdu. Son histoire, microcosme de l'histoire générale, épouvante par moments la réflexion. Cette histoire est, plus qu'aucune autre, spécimen et échantillon. Le fait local y a un sens universel. Cette histoire est, pas à pas, l'accentuation du progrès. Rien n'y manque de ce qui est ailleurs. Elle résume en soulignant. Tout s'y réfracte, mais tout s'y réfléchit. Tout s'y abrège et s'y exagère en même temps. Pas d'étude plus poignante. L'histoire de Paris, si on la déblaye comme on déblayerait Herculanum, vous force à recommencer sans cesse le travail. Elle a des couches d'alluvion, des alvéoles de syringe, des spirales de labyrinthe. Disséquer cette ruine à fond semble impossible, une cave nettoyée met à jour une cave obstruée. Sous le rez-de-chaussée, il y a une crypte ; plus bas que la crypte, une caverne ; plus avant que la caverne, un sépulcre ; au-dessous du sépulcre, le gouffre. Le gouffre, c'est l'inconnu celtique. Fouiller tout est malaisé. Gilles Corrozet l'a essayé par la légende ; Malingre et Pierre Bonfons, par la tradition Du Breul, Germain Brice, Sauval, Béquillet, Pignaniol de La Force, par l'érudition Hurtaut et Magny, par la critique ; Félibien, Lobineau et Lebeuf, par l'orthodoxie ; Dulaure, par la philosophie.

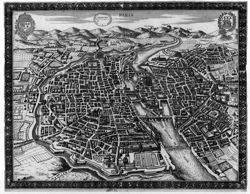

Chacun y a cassé son outil. Prenez les plans

de Paris à ses divers âges super posez-les l'un à l'autre concentriquement

à Notre-Dame ; regardez le XVème siècle dans le plan

de Saint-Victor, le XVIIème dans le plan de Bullet ;

le XVIIIème dans les plans de Gomboust, de Roussel, de

Denis Thierry, de Lagrive de Bretez, de Verniquet le XIXème,

dans les plans actuels, l'effet de grossissement est terrible. Vous

croyez voir, au bout d'une lunette, l'approche grandissante d'un

astre. Qui regarde au fond de Paris a le vertige. Rien de plus fantasque,

rien de plus tragique, rien de plus superbe. »

La page magnifique

qu'on vient de lire est empruntée à Victor Hugo, à l'auteur immortel

de Notre-Dame de Paris.

Nous ne pouvions trouver une meilleure

introduction à l'article que nous consacrons à la ville, grande

entre toutes, surnommée si justement la moderne Athènes.

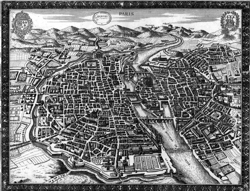

Paris

(Lutetia, Civitas Parisiorum, Parisii), capitale de la France

et chef-lieu du département de la Seine; grande, belle, riche et

l'une des plus florissantes villes du monde ; la première ville

de l'Europe pour le nombre, la beauté et la variété de ses monuments

publics la seconde pour la population et la quatrième pour l'étendue,

est située dans la vallée de la Seine, par 48° 50 13" de lat. Nord

et par long. 0° 0' 0" E. de l'Observatoire; 0° 0' 35" Est. du Panthéon;

19° 53' 45" E. du méridien de l'ile de Fer; 2° 20' 9" Est. du méridien

de Greenwich. Son altitude est niveau de la Seine au 0° de l'étiage

du pont de la Tournelle, 34 mètres point culminant, seuil de la

porte de l'Observatoire, 66 mètres. La superficie de Paris, dans

l'enceinte nouvelle des fortifications, jusqu'au pied du glacis,

est de 7,802 hectares ; son enceinte se développe sur une longueur

de 34,350 mètres mesurée au pied du glacis la longueur développée

de la rue Militaire est de 33,330 mètres ; sa population est de

2,269,023 habitants. (Le recensement de 1876 donnait 1,988,806 habitants.)

D'après un relevé récent, l'enceinte fortifiée de Paris est percée

de 55 portes ou poternes, plus 2 portes fermées, celles de Sablonville

et de la Révolte ; il s'y trouve 2,258 rues, 115 impasses, 325 passages,

142 places ou carrefours ; 156 cités, galeries ou villas; 45 cours;

171 boulevards, avenues ou allées; 45 quais, 26 ponts et 2 passerelles;

53 halles et marchés, 41 théâtres et concerts. Paris, archevêché,

résidence du gouvernement, du Sénat et de la Chambre des députés,

renferme toutes les grandes administrations centrales, les directions

générales, administratives et financières, telles que le conseil

d'État, les ministères, la cour de cassation, la cour des comptes,

le trésor public, les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations,

la grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'état-major général,

les comités consultatifs de la marine, de l'artillerie, le dépôt

central de l'artillerie, le conseil de santé; les conseils généraux

des mines, des ponts et chaussées, etc.

Paris est le centre d'une administration

départementale dont le siège est à l'Hôtel de ville. Sous le rapport

politique et administratif, Paris est une ville à part, en France,

et son organisation municipale lui est toute particulière. C'est

le seul chef-lieu de département qui ne soit pas aussi, en réalité,

chef-lieu d'un arrondissement, de cantons et de communes. C'est

également la seule ville de France dont le territoire, ainsi entièrement

compris dans l'enceinte d'un mur, ne forme exactement qu'une ville

et non pas une commune, et à laquelle ce dernier titre ne s'applique

pas en effet. Administrativement, elle est divisée en 20 arrondissements

dont les maires et les adjoints sont désignés par le préfet ; chaque

arrondissement, sectionné en quatre quartiers, comprend un ou plusieurs

collèges électoraux, suivant le chiffre de sa population. Comme

commune, celle ville est administrée par le préfet et représentée

par un conseil municipal élu à raison d'un membre par quartier ;

les conseillers municipaux font en même temps partie du conseil

général du département. La préfecture et la mairie centrale ne forment

à certains égards qu'une seule et même administration. Il y a par

arrondissement une mairie, une justice de paix, un bureau de bienfaisance,

un comité local d'instruction primaire, deux recettes de perceptions

particulières et au moins un commissariat de police par quartier.

Le préfet de police est chargé de la police municipale ; il est

assisté d'un conseil de salubrité pour veiller à l'assainissement

de la grande cité. Le revenu de la ville de Paris dépasse 'celui

de tous les États secondaires de l'Europe il est de plus de 306,935,030

francs (budget de 1884)

La première fois que le nom de cette

ville, réservée à de si grandes destinées, est prononcé, c'est par

César. Il l'appelle Lutetia, donnant sans doute une physionomie

latine au nom celtique qu'elle portait jusque-là et que les celtophiles

pensent être Loutouhezi, c'est-à-dire habitation au milieu des eaux.

Les Romains dérivaient tout simplement Lutetia de lutum, boue, et

assurément la ville, qui n'était alors qu'une île boueuse au milieu

de la Seine, méritait bien cette épigramme. Mais, comme l'a judicieusement

fait observer nous ne savons plus quel vieil auteur sur Paris, il

est peu probable que les Parisii fussent fort curieux de dénominations

latines avant l'arrivée de Jules César.

Strabon et Ptolémée écrivent Leucotetia,

et l'empereur Julien adopte l'orthographe Louchetia, en parlant

de cette cité qui lui fut si chère. L'abbé Lebeuf, le P. Toussaint

Duplessis, Bourignon et autres savants ont cherché dans les langues

celtiques, bas-bretonne, irlandaise et dans la langue grecque, l'origine

du nom de cette ville. En décomposant les mots de ces langues, ils

y ont vu diverses significations : Ile aux corbeaux, Ile aux rats,

Ile au milieu des eaux, enfin la, Blanche, d’un grec mot, qui signifie

blanc. Cette dernière étymologie, qui pourrait provenir de la blancheur

du plâtre qu'on fabriquait peut-être déjà au nord de Lutèce, paraît

confirmée par une inscription gauloise conservée au musée de Cluny,

et par les mots lucotios, lucoticnos, gravés sur des monnaies gauloises.

Au IVème siècle de l'ère chrétienne, le nom des Nautæ~Parisiaci

l'emporte et se substitue à celui de Lutetia. Comme nous l'avons

vu plus haut, l'étymologie du nom donné à la tribu des Pariii n'a

pas moins exercé les savants que celle du mot Lutetia ; nous n'y

reviendrons pas.

Qu'il nous suffise de dire qu'Ammien Marcellin

appelle la ville Parisii. Trois lois publiées en 365 par Valentinien

et Valens sont aussi datées de Parasii.

Lutèce n'appartient

plus dès lors qu'à l'archéologie ou à la poésie; Paris est le nom

que se répète le monde.

Pour mettre plus de clarté dans l'immense

histoire de cette ville, nous la diviserons en un certain nombre

de périodes

Paris avant la domination romaine

Qu'était-ce que Paris avant la conquête de César ? Nous l'avons dit une réunion de quelques habitations de barbares dans une petite ile de la Seine, « qui avait, dit Sauval, la forme d'un navire enfoncé dans la vase et échoué au fil de l'eau. » L'ile que nous appelons la Cité ne donne qu'une imparfaite idée de l'étendue de la primitive Lutèce. Nous ne voyons plus que deux iles dans la Seine, la Cité et l'ile Saint-Louis. Il y en avait cinq alors la place Dauphine et le Pont-Neuf occupent aujourd'hui le sol de deux petites iles qui n'ont été réunies que plus tard à la Cité actuelle, et l'ile Louviers, ou ile aux Javiaux, a été réunie en 1847 au quai Morland, aujourd'hui boulevard Morland, qui longe la bibliothèque de l'Arsenal. Les exhaussements successifs qui ont formé les quais n'ont pas moins contribué à l'agrandir. La Seine était beaucoup plus large deux ponts de bois unissaient l'ile à la terre ferme, l'un sur l'emplacement du Petit-Pont, l'autre sur celui du pont au Change. On estime que la population de Lutèce pouvait s'élever alors à 6,000 habitants.

Paris sous les Romains

Quand César parut en Gaule, la cité des Parisii

était à peu près inconnue. Il en révèle l'existence au VIIème

livre de ses Commentaires « Labiénus, dit-il, part pour Lutetia

avec quatre légions ; c'est la forteresse des Parisii, posée dans

une ile de la rivière Sequana. » Malgré la résistance des habitants,

le lieutenant du conquérant romain s'empara de leur ville, ou plutôt

de ses débris fumants, car ils l'avaient incendiée.

Elle se

releva assurément bientôt. En effet, au commencement de la sixième

campagne, César, inquiet de l'absence des députés de certains peuples,

ceux de Trèves, de Chartres et de Sens, qu'il avait convoqués avec

les autres peuples de la Gaule à Samarobriva (Amiens) en assemblée

générale, dissout cette assemblée et indique à bref délai, comme

nouveau lieu de réunion, Lutetia Parisiorum, où il devait présider

lui-même les États. Après avoir intimidé les Senones par sa présence,

il revient par la rive droite de la Seine avec ses sept légions,

42,000 hommes environ sans compter les contingents alliés et la

cavalerie gauloise auxiliaire et vient camper sur le plateau qui

s'étendait des buttes Chaumont et des hauteurs de Belleville aux

forts de Romainville, de Noisy et de Rosny. Ce camp retranché, qui

fut plusieurs fois occupé par les troupes romaines qui surveillaient

le pays des Parisii, a laissé quelques traces de sa circonvallation

sur la crête du plateau qui regarde la plaine des Vertus. Plus tard,

une villa romaine occupa une partie de son emplacement ; telle est

l'origine de Romainville.

Sous les Romains, une voie traversait du

nord au sud le pays des Parisii; au nord, elle passait sous les

retranchements mêmes du camp retranché, traversait l'ile du Corbeau

(Lutèce) et gravissait le plateau méridional de la rive gauche;

selon l'habitude romaine, elle était bordée de tombeaux de chaque

côté, garnie d'un camp à gauche de l'Ara: à droite d'un cirque;

le théâtre était en face du palais des Thermes, ne laissant place

qu'à quelques habitations, à un seul faubourg. Près du palais des

Thermes, dont les jardins s'étendaient jusqu'à la Seine, était le

champ de Mars (jardin du Luxembourg).

Ainsi, dès l'époque romaine,

des faubourgs se formèrent autour de l'ile qui fut le berceau de

Paris; l'enceinte resserrée de la Lutèce primitive obligea de s'établir

au dehors des vestiges de voies conduisant dans plusieurs directions

au nord et à l'est, des cimetières placés le long de ces voies et

les médailles romaines qu'on y a trouvées démontrent la présence

d'habitants sur la rive droite de la Seine. La rive gauche était

riche en édifices là se trouvait un palais, situé près de la grande

voie de Lutèce à Genabum (Orléans), un quartier de soldats, un établissement

de bains, l'aqueduc d'Arcueil, un vaste cimetière sur le versant

méridional du mont Leucotitius (entre la rue Saint-Jacques et la

rue Mouffetard actuelles) ; sur le versant septentrional, des Arènes

; un port sur le petit bras de la Seine. Enfin, une population nombreuse

se porta vers le sud ; des antiquités gallo-romaines trouvées près

de l'emplacement de l'ancienne église Saint-Marcel, au Luxembourg

et auprès de l'église Saint-Germain-des-Prés prouvent l'importance

de ce faubourg à l'époque qui nous occupe.

Durant plus de trois

siècles après la conquête, il n'est plus question de Lutèce; ce

silence dure jusqu'aux empereurs Constantin, Constance et Julien.

Celui-ci, prince éclairé, aimait cette petite ville gauloise, comme

s'il eût pressenti que cette grâce et cette délicatesse d'esprit,

cette raillerie fine et cette incrédulité savante qui caractérisent

ses ouvrages, auraient là plus tard leur principal foyer.

C'est moins, cependant, chose merveilleuse

pour leur esprit que pour leur sagesse qu'il vante les Parisiens

« Ils n'adorent Vénus, dit-il, que comme présidant au mariage; ils

n'usent des dons de Bacchus que pour avoir de nombreux enfants;

ils fuient les danses lascives, l'obscénité et l'impudence des théâtres.

Il vante aussi le climat de Paris, le produit de ses vignobles.

Pour qu'il ait préféré à tant de lieux célèbres une bourgade des

bords de la Seine, qu'il soit venu y passer cinq hivers, de 355

à 361, il faut au moins que Lutèce fût déjà ornée de quelques édifices

importants. On ne doute point, en effet, qu'il n'y ait eu un palais

construit dès lors dans la Cité même. Toutefois, nous l'avons dit

tout à l'heure, c'est sur la terre ferme que se trouvaient les édifices

les plus considérables, surtout sur la rive gauche. Là s'élevait

ce palais qu'on appelle encore aujourd'hui les Thermes de Julien

et qui borde le boulevard Saint- Michel. De vastes jardins l'entouraient.

La montagne Sainte-Geneviève était occupée par un champ de Mars,

un camp romain s'étendait sur l'emplacement du palais du Luxembourg

et de ses abords. Des villas romaines se voyaient également sur

les deux rives ; des tombeaux ont été découverts dans les fouilles

pratiquées rue Vivienne et au Palais-Royal. L'aqueduc d'Arcueil

apportait déjà à Paris les eaux de Rungis. Enfin il existait une

corporation de nautes (bateliers) parisiens, qui avait le monopole

des transports sur la Seine et qui se perpétua pendant l'époque

mérovingienne et le moyen âge sous le nom de Mercatores aquæ

parisiaci La confrérie des marchands de l’eau

C’est à romaine

qu'appartient la conversion des Parisiens au christianisme. D'après

Grégoire de Tours, la religion nouvelle y fut apportée vers 250

par saint Denis, qui en fut le premier évêque. Toutefois, il n'y

a de certitude que pour Victorinus, qui passe pour le sixième évêque

de Paris et qui figure avec ce titre au concile de Cologne, en 346.

Vers 360, un synode fut réuni pour la première fois à Paris, ce

qui semble prouver que les prédicateurs de l'Évangile y avaient

fait de nombreux prosélytes. Le paganisme n'y fut cependant pas

entièrement déraciné avant l'épiscopat de Marcellus (saint Marcel),

si célèbre depuis sous le nom de saint Marceau, donné d'abord à

un bourg, qui, réuni bientôt à la ville, devint par la suite un

de ses faubourgs. C'est Marcellus qui, d'après la légende, entraina

avec le pli de son manteau et précipita dans la Seine l'affreux

dragon qui désolait Paris, emblème de la religion païenne. Il mourut

en 436 ; son tombeau, foyer de miracles, donna naissance à une église,

et l'église au bourg, puis au faubourg qui couvrait l'éminence appelée

mons Certadus, d'où est Moucetar, puis Mouffetard.

Vers

cette époque, Attila et ses Huns assiégeaient Orléans au grand effroi

de toute la Gaule. Une jeune bergère de Nanterre, sainte Geneviève,

sut, au dire de la légende, rassurer les Parisiens alarmés et les

préserver de cette invasion terrible. Paris en a fait sa patronne.

Au milieu du Bassin parisien, deux iles sur

la Seine constituent le cœur historique de Paris : l'ile de la Cité

à l'ouest et l'ile Saint-Louis à l'est. La ville s'étend de part

et d'autre du fleuve, sur une superficie environ deux fois supérieure

au nord, sur la rive droite, à celle au sud, sur la rive gauche.

Plusieurs reliefs composés de buttes-témoin gypseuses forment de

petites collines

sur la rive droite Montmartre (131 m), Belleville

(128,5 m), Ménilmontant (108 m), les Buttes-Chaumont (103 m), Passy

(71 m) et Chaillot (67 m) ; sur la rive gauche Montparnasse (66

m), la Butte-aux-Cailles (63 m) et la Montagne Sainte-Geneviève

(61 m). Le Point zéro des routes de France est situé devant Notre-Dame

de Paris . Paris intramuros, délimitée de fait en 1844 par l'enceinte

de Thiers, puis administrativement en 1860 par l'annexion de communes

ou de leurs quartiers, est aujourd'hui séparée de ses communes limitrophes

par une frontière artificielle qui est le boulevard périphérique,

voie rapide urbaine de 35 km. Les accès routiers se font par les

portes de Paris ou par les routes et autoroutes qui rejoignent cette

rocade, dont la couverture progressive permet de mieux ouvrir Paris

à son agglomération. Au-delà de l'enceinte de Thiers, deux grands

espaces boisés ont été aménagés par le baron Haussmann, préfet de

la Seine de 1853 à 1870, sur des communes voisines, avant d'être

rattachés à Paris en 1929 : à l'ouest, le Bois de Boulogne de 846

hectares, dans le 16ème arrondissement et à l'est, le

Bois de Vincennes de 995 hectares, dans le 12ème arrondissement,

ce qui porte le périmètre de la ville à 54,74 km. Paris s'étend

également sur l'héliport dans le 15ème arrondissement

. Plus anecdotique, depuis 1864, la ville de Paris est propriétaire

du domaine entourant les sources de la Seine, à 231 km de la ville.

Paris sous la domination des Mérovingiens et des Carolingiens

Nous avons déjà dit que Paris devint la capitale d'un royaume sous les Mérovingiens. Clovis y résida le premier il occupait un palais dans la partie occidentale de la Cité. Ses quatre fils, en se partageant ses États, jugèrent la possession de Paris tellement importante qu'ils la partagèrent et qu'ils convinrent qu'aucun d'eux n'y pourrait entrer sans le consentement des autres. Lorsque Clodomir mourut, c'est à Paris que Clotilde retint auprès d'elle les trois fils qu'il laissait sous sa tutelle c'est là qu'elle reçut le terrible message de Childebert et de Clotaire, et que ces scélérats égorgèrent de leurs propres mains deux de ces enfants, qu'elle avait mieux aimé « voir morts que tondus. » Plus tard, dans le même siècle, Sigebert, roi de Metz, fondit sur Paris et brula plusieurs quartiers. Les habitations de la Cité furent consumées par un autre incendie, deux ans après.

C'est surtout par des édifices religieux

que les rois mérovingiens se plurent à décorer leur ville de Paris.

Pour eux-mêmes, ils se contentèrent probablement des palais romains

; Childebert habitait les Thermes avec son épouse Ultrogothe. Clovis

fonda, soit en 499, en mémoire de sa conversion, soit en 511, en

souvenir de sa victoire sur les Wisigoths, la basilique des apôtres

saint Pierre et saint Paul, depuis nommée abbaye Sainte-Geneviève.

Il y fut enterré avec son épouse Clotilde, et leurs tombeaux ont

été retrouvés dans ces derniers temps.

Aujourd'hui, une rue Clovis

et une rue Clotilde se croisent à l'angle du lycée Henri IV, et

le nom de tour de Clovis est resté à la vieille tour dont la masse

grise domine les bâtiments de ce lycée qui occupe l'emplacement

de l'antique et célèbre abbaye. Childebert bâtit, avec les dépouilles

de l'Espagne et surtout de l'église de Tolède, l'église Saint-Vincent-et-Sainte-Croix,

plus tard Saint-Germain- des-Prés, parce qu'elle fut dédiée par

saint Germain, évêque de Paris. « Les arceaux de chaque fenêtre,

dit le légendaire, étaient supportés par des colonnes de marbre

très précieux. Des peintures, rehaussées d'or, brillaient au plafond

et sur les murs. Les toits, composés de lames de bronze doré, lorsque

les rayons du soleil venaient à les frapper, produisaient des éclats

de lumière qui éblouissaient les yeux. » La première cathédrale,

placée sous l'invocation de saint Étienne ; les premières églises

Saint-Germain-l’Auxerrois, Saint- Gervais, Saint-Laurent datent

également de cette période. Il est permis de croire aussi que les

rois mérovingiens, si jaloux de la possession de Paris, fortifièrent

cette ville, dont l'importance les avait tant frappés. Quelques

expressions de Grégoire de Tours s'accordent à cet égard avec la

découverte que l'on fit, en 1829, d'un grand fragment de muraille

de la Cité, portant les caractères du Vème siècle.

Les Carlovingiens, ne résidant point à Paris,

s'en occupèrent peu, et leur autorité était devenue à peu près illusoire

quand parurent les Normands. Ces pirates, remontant la Seine, ravagèrent

en 841 les environs de Paris et en 845 Paris lui-même, déserté par

ses moines et ses habitants. Charles le Chauve s'avança jusqu'à

Saint-Denis, non pour combattre, mais pour peser aux barbares sept

mille livres d'argent. À ce prix, les Normands voulurent bien se

retirer pendant quelques années ; mais, en 856, ils reparaissent,

s'emparant de l'abbé de Saint-Denis, qui leur paya chèrement sa

liberté ; brulèrent l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et l'abbaye

de Saint-Vincent.

Nouveaux ravages en 861. Mais, en 885, ils

trouvèrent à qui parler. L'abbé Gozlin, élu évêque, de concert avec

le comte Eudes, avait organisé une défense énergique. Des tours

en bois avaient été construites aux deux têtes de chaque pont ;

il y en avait une également, sur un massif de maçonnerie, à l'extrémité

occidentale de la Cité. Les moines s'étaient réfugiés dans la petite

enceinte de Lutèce avec leurs reliques et leurs objets précieux.

Les barques des Normands couvraient le fleuve dans un espace de

deux lieues ils demandèrent la rupture du grand pont afin de pouvoir

remonter la Seine ; elle leur fut refusée. Alors ils s'arrêtèrent

devant la Cité et lui livrèrent huit assauts en treize mois. Toutes

leurs tentatives furent repoussées. Ils revinrent l'année suivante

; cette fois, Charles le Chauve était encore là avec son armée.

C'était tout bénéfice pour eux ils y gagnèrent mille quatre cents

marcs d'argent et passèrent sans tenter une attaque.

Temps désastreux

pour notre capitale En vingt-trois ans, quatorze années de famine

et, dans plusieurs (850, 855, 868, 873), les hommes se dévorèrent.

Au siècle suivant, de nouvelles famines donnèrent naissance à ce

terrible mal des ardents qui consumait les chairs vivantes et les

faisait tomber en lambeaux. Plus de commerce, plus d'industrie.

Les Normands avaient dispersé ou pris les marchands et les navigateurs

de la Seine ce fleuve était abandonné des mariniers. Les marchands

syriens, qui abondaient à Paris sous la première race, avaient disparu

pour toujours.

Un capitulaire de 864 nous apprend qu'il y avait

dès lors à Paris un hôtel des monnaies. « Et pour ce que Paris est

la métropolitaine et première ville de France, disait Malingre au

XVIIème siècle, la monnoye qui s'y forge est marquée

de l'A, comme de meilleur alloy et poids que les autres (qui portaient

les autres lettres de l'alphabet). Cela a donné lieu au proverbe

commun quand, pour porter témoignage d'un homme de bien, on dit

« il est des bons, il est marqué de l'A. »

Paris jusqu’au règne de Philippe Auguste

Les mêmes fléaux décimèrent Paris sous les

premiers Capétiens. Si les Normands avaient disparu, les violences

brutales du régime féodal naissant n'étaient guère plus propres

à développer la prospérité publique. Quand les sires de Corbeil

de Montlhéry, du Puiset, s'en allaient, la lance au poing, détroussant

les passants sur les routes voisines de la capitale, ou que le roi

Philippe Ier pillait les trésors de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

le commerce avait assurément peu de sécurité à Paris. La propriété

n'était guère sure non plus, quand les preneurs et les chevaucheurs

du roi faisaient chez les habitants leurs réquisitions de fournitures

et de meubles de toutes sortes pour le service de la cour. Malgré

tous ces désordres, la seule présence des rois, si faibles qu'ils

fussent alors, était un gage assuré de progrès pour Paris, qui ne

pouvait plus craindre d'être oublié comme sous les Carlovingiens.

Robert fait reconstruire l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et l'église

de Saint-Germain- l'Auxerrois, détruites par les Normands, et se

bâtit à lui-même un palais remarquable (palatium insigne) dans la

Cité ; Philippe institue le premier prévôt de la ville. Ce prévôt,

nommé Étienne, fut, à la vérité, un coquin ; c'est lui qui conduisit

le roi au pillage de l'abbaye de Saint- Germain-des-Prés, et la

légende ajoute que, au moment où il portait une main sacrilège sur

la fameuse croix de diamants rapportée d'Espagne par Childebert,

il fut frappé de cécité.

Sous Louis VI, l'activité augmente.

C'est à lui qu'on attribue la fondation du Grand et du Petit Châtelet,

le premier à l'extrémité septentrionale du pont au Change, le second

à l'extrémité méridionale du Petit-Pont. On a prétendu également

rapporter à son règne la construction d'une enceinte de la ville.

Mais la plus grande obscurité règne sur cette question. Il est à

peu près certain que la partie de la ville située sur la rive droite

était enclose de murailles. Louis VI en fut-il le fondateur ou seulement

le réparateur ? Quant à la rive gauche, nous citerons ce passage

d'une étude sur les Anciennes enceintes de Paris, par Monsieur Bonnardot

« Exista-t-il jamais sur la rive gauche un mur d'enceinte antérieur

à celui de Philippe-Auguste ? Cette question n'a pu jusqu'à présent

sortir des ténèbres de l'hypothèse. Il suffit, je crois, pour la

résoudre négativement, des considérations suivantes Cette partie

de la ville se trouvait établie sur le petit bras de la Seine, presque

toujours à sec en été, au pied d'une colline assez escarpée ; cette

position seule indique qu'elle était peu commerçante. C'était, en

effet, avant Philippe-Auguste, et même de son temps, dans la Cité

et dans la ville qu'étaient agglomérés les riches habitations et

les établissements de commerce. Sur la rive gauche, on ne voyait

guère que d'immenses clos en culture et çà et là quelques églises

et chapelles les collèges et les couvents ne s'y multiplièrent qu'au

XIIIème et au XIVème siècle. Le petit nombre

de rues alors formées se composaient de paisibles el silencieuses

habitations ; il n'y avait un peu de mouvement qu'aux abords du

Petit-Pont et sur la ligne de la grande chaussée d'Italie, nommée

plus tard rue Saint-Jacques. Les églises, autour desquelles se groupaient

quelques maisons, avaient des tours crènelées ; le palais des Thermes

pouvait lui-même passer pour la citadelle de la rive gauche. »

Paris au XIVème siècle

Paris était, au XIVème siècle,

divisé en trois grands quartiers séparés par la Seine. Le quartier

situé sur la rive droite et dit quartier d'Outre Grand- Pont s'étendait

dans l'intérieur des murailles entre le quai du Louvre et le quai

Saint-Paul, et depuis la Seine jusqu'à la porte Saint-Denis. Postérieurement,

il prit le nom de « la Ville ».

Le quartier d'Outre Petit-Pont,

sur la rive gauche, s'étendait de la tour de Nesle à la Tournelle,

et depuis la Seine jusqu’aux portes Saint- Jacques et Saint-Marcel.

La Cité, troisième quartier de Paris, était circonscrite entre les

deux bras de la Seine ; elle communiquait avec la terre ferme par

deux ponts : au nord, le Grand Pont, défendu par le Grand-Châtelet

et qui fut appelé « Pont au Change » parce que les changeurs vinrent

s'y établir ; au midi, le Petit Pont, où se trouvait un bureau de

péage et que commandait le Petit-Châtelet.

L’enceinte de Philippe

Auguste (2 600 toises) était haute de 30 pieds et « si moult forte

et espesse que on y menroit bien une charrette dessus », a écrit

un chroniqueur. Elle était flanquée de tours, percée de portes ou

poternes, et protégée extérieurement par le Louvre et le Temple.

Sous Jean le Bon, en 1356, on recula au nord

les limites de l'en¬ceinte et on la fortifia par un fossé et un

arrière-fossé ; du côté du midi, on creusa des fossés tout autour

des murailles, et après les guerres des XIV, XV et XIVème

siècles, quand revint la sécurité publique, les fossés se comblèrent,

des maisons s'élevèrent sur leurs bords, et ainsi se formèrent les

rues des Fossés-Saint-Bernard, Saint-Jacques, etc.

Pour continuer

l'enceinte interrompue par le cours de la Seine, on avait tendu

des chaînes que portaient des bateaux liés à de forts pieux, et

les deux ponts ainsi formés complétaient la ligne des fortifications.

L’Outre Grand-Pont était le plus peuplé des trois quartiers. Il

l'em¬portait à ce point de vue sur la Cité, dont la superficie était

très restreinte, et aussi sur l'Outre Petit-Pont, parce que l'enceinte

de Philippe Auguste avait embrassé, sur la rive gauche, une trop

grande quantité de terrains pour que ceux-ci fussent rapidement

couverts de constructions.

On comptait sous Philippe le Bel environ

228 000 habitants, 310 rues, ruelles et culs-de-sac, 10 places,

11 carrefours, 25 portes, 3 ponts, et, détail curieux, près de 4000

tavernes. Abstraction faite des rues sans nom, ruelles, etc., les

principales rues se répartissaient comme suit entre les trois quartiers

:

L’Outre Grand-Pont, 104 rues ; — l'Outre Petit-Pont, 80 rues

; — la Cité, 36 rues. Les divisions administratives étaient les

mêmes que les divisions ecclésiastiques : il y avait 33 paroisses,

dont 14 dans l'Outre Grand- Pont, 12 dans la Cité, 7 dans /'Outre

Petit-Pont, plus les 8 paroisses des faubourgs.

Il existait des

différences tranchées entre la population des trois quartiers. Le

commerce et la riche bourgeoisie habitaient sur la rive droite de

la Seine. L'Outre Petit-Pont était spécialement le quartier des

études. On l’appela plus tard l’Université, et plus tard encore

le quartier ou pays Latin.

La Cité, avec ses églises nombreuses,

était comme le domaine de l'Église et le centre de sa domination.

Paris jusqu’au règne de Saint-Louis

La période dans laquelle nous entrons est

capitale dans l'histoire de Paris. Cette ville, résidence continuelle

des rois, s'agrandissait avec le royaume. Pour la première fois,

sous Philippe-Auguste, elle fut enfermée dans une enceinte complète

et bien authentique dont nous avons encore aujourd'hui des débris

sous les yeux. Parlons d'abord de cette enceinte qui nous donnera

une idée approximative de l'étendue de Paris à cette époque approximative,

disons-nous, car il n'est pas douteux que certaines parties de l'enceinte

dite de Philippe-Auguste n'aient été modifiées plus tard et que

des Muséum d'histoire naturelle du Jardin des plantes et que des

terrains non bâtis n'y aient été originairement enveloppés.

Cette

enceinte fut commencée en 1190 sur la rive droite et continuée sur

l'autre rive entre 1200 et 1211. Le roi acheta le terrain ; la ville,

selon toute probabilité, se chargea de la construction des murs

et des tours. Aussi disait-on d'abord les murs de la ville ; et

ce n'est que plus tard que l'on dit les murs du roy. L'enceinte

de la rive gauche formait un demi-cercle qui commençait par la Tour

de Nesle (pavillon de l'Est de l'Institut) et finissait par la Tournelle

(quai de la Tournelle, près de la rue des Fossés-Saint-Bernard),

ayant pour points principaux porte Bussy (rue Saint-André-des-Arts,

près de la rue Mazet); porte des Cordeliers (rue de l’École-de-Médecine);

porte Gibart ou d'Enfer (place Saint-Michel); porte Saint- Jacques

(près de la rue Paillet); porte Saint-Victor (entre la rue Thouin

et la rue Saint-Victor). L'enceinte de la rive droite formait aussi

un demi-cercle qui commençait par la Tour qui fait le coin (près

du pont des Arts), et finissait par la Tour Barbeaux (près du port

Saint-Paul), en ayant pour points principaux porte Saint-Honoré

(rue Saint-Honoré, près de l'Oratoire); porte Coquillère (à l'entrée

de la rue Coquillère) ; porte Montmartre (numéros 15 et 32 de la

rue Montmartre); porte Saint-Denis (rue Saint-Denis, près de l'impasse

des Peintres); porte Saint-Martin (rue Saint-Martin, près de la

rue Grenier-Saint-Lazare) ; porte de Braque (rue de Braque, près

des Archives nationales); porte Barbette (rue Vieille-du-Temple,

près de la rue Barbette) porte Baudet (place Baudoyer); porte Bordet

(rue de Fourcy). Ces murs, qui se développaient à peu près également,

comme on le voit, sur les deux rives, étaient construits avec soin.

Ils sont formés de deux murs de soutien composés de pierres de petit

appareil et reliés ensemble par un blocage de moellons solidement

cimentés. L'épaisseur totale était d'environ 3 mètres à fleur du

sol et 2m,30 a une hauteur de 6 ou 7 mètres au-dessus des fondements.

La hauteur totale était à peu près de 9 mètres. Cette clôture murale,

surmontée d'un parapet crènelé, était fortifiée par des tournelles

espacées d'environ 70 mètres, qui paraissent avoir été au nombre

de trente-quatre au midi et trente-trois au nord, en tout soixante-sept,

et non pas six cents ou cinq cents comme Sauval et Félibien l'ont

avancé avec tant d'exagération. Les portes étaient défendues par

des tours de 15 ou 16 mètres de haut, de véritables donjons.

Philippe-Auguste ne jugea pas que ce fût

assez pour la sureté de Paris ou pour la sienne propre. Il fit bâtir

en dehors de l'enceinte la Tour du Louvre. Les rois avaient là,

dit-on, une louvèterie, d'où le nom de Lupara, Louvre.

Plusieurs

lettres datées de cette forteresse portent Apud Luparam prope

Parisios, au Louvre, près de Paris. C'était une simple tour,

qui servait à la fois de séjour aux rois, de forteresse et de prison

politique. C'est là que fut enfermé Ferrand, comte de Flandre, fait

prisonnier à Bouvines. D'autres seigneurs eurent le même sort. Aussi

quel respect ou quelle haine les seigneurs féodaux ne portaient-ils

pas à ce donjon duquel relevaient tous les fiefs du royaume La construction

de la tour du Louvre était achevée en 1204.

Quand cette nouvelle

résidence n'était point encore bâtie et que le roi habitait son

palais de la Cité (aujourd'hui le Palais de justice), « il s'approcha

un jour des fenêtres où il se plaçait quelquefois pour se distraire

par la vue du cours de la Seine. Des voitures, trainées par des

chevaux, traversaient alors la Cité, et, remuant la boue, en faisaient

exhaler une odeur insupportable. Le roi ne put y tenir, et même

la puanteur le poursuivit jusque dans l'intérieur de son palais.

Dès lors il conçut un projet très difficile, mais très nécessaire,

projet qu'aucun de ses prédécesseurs, à cause de la grande dépense

et des graves obstacles que présentait son exécution, n'avait osé

entreprendre. Il convoqua les bourgeois et le prévôt de la ville,

et, par son autorité royale, leur ordonna de paver, avec de fortes

et dures pierres, toutes les rues et voies de la Cité. La ville

fit les frais, alors considérables, de ce pavage, qui consistait

en grosses dalles ou carreaux de grès d'environ d’un mètre de carré

sur à peu près 0,16 mètres d'épaisseur.

Paris ne doit pas seulement

son premier pavé à Philippe-Auguste il lui doit aussi ses halles,

établies sur le territoire des Champeaux; il lui doit aussi la première

clôture du cimetière des Innocents,ouvert jusque-là aux hommes et

aux animaux. Autant de mesures qui contribuèrent puissamment à assainir

la ville.

C'est encore sous Philippe-Auguste, en 1182, que fut

consacré par un légat du Saint-Siège l'autel de la cathédrale nouvelle

dont l'évêque de Paris, Maurice de Sully, avait commencé, en 1163,

la construction. Immense édifice qui ne pouvait être l'œuvre que

de plusieurs siècles réunis, alors surtout que les fléaux, les guerres,

la faiblesse du gouvernement paralysaient ou ralentissaient tous

les travaux. On suppose que le chevet de l'église était seul construit

alors. En 1257, le portail méridional n'existait pas encore, quoique

la construction en fût alors commencée par Jean de Chelles. Le portail

septentrional ne fut bâti que vers 1312 avec les richesses enlevées

aux templiers, et, au XVème siècle, Charles VII était

encore obligé de donner des secours considérables pour achever cet

édifice. Ainsi s'est élevée lentement cette magnifique cathédrale

qui porte le cachet des divers âges de l'architecture ogivale, depuis

la simplicité austère du début jusqu'à la riche ornementation de

la fin monument dont notre grand poète Victor Hugo a, en quelque

sorte, exprimé toute la poésie dans son beau roman de Notre-Dame

de Paris.

De nos jours, Viollet-le-Duc a restauré avec

un grand soin cette belle création gothique et lui a, autant que

cela était possible, restitué son aspect du XIIIème siècle;

nous disons :« autant que possible ; car tout ne pouvait pas être

remis dans le même état l'église Notre-Dame s'enterre insensiblement

elle-même par l'exhaussement continuel du sol; comme on a retrouvé

du pavé de Philippe- Auguste à près de 3 mètres sous terre, de même

les treize marches qu'il fallait monter pour entrer dans l'église

ont disparu et l'édifice a dû y perdre beaucoup de sa majesté et

de son effet (1). C'était la foi qui édifiait ces montagnes de pierres

vivantes pour parler comme on faisait alors (vivi lapides).

Et, chose singulière, ce même édifice consacré à la prière, et dont

les sombres voutes inspirent encore à nos générations moins crédules

un respectueux recueillement, était chaque année témoin des plus

grossiers divertissements et des plus obscènes bouffonneries où

les acteurs étaient les ecclésiastiques eux-mêmes. Nous voulons

parler de ces fameuses fêtes des fous ou fêtes des sous-diacres,

qu'on appelait par dérision, mais fort exactement, fêtes des diacres

souls.

Depuis le 26 septembre, jour de Saint-Étienne, jusqu'au

6 janvier, jour de l'Épiphanie, le clergé de Notre-Dame, sous la

conduite de l'évêque des fous, librement élu, au bruit des cloches,

sous des déguisements de femmes et les travestissements les plus

grotesques, se livrait dans la cathédrale et jusque sur l'autel

à des orgies, où tout ce qui était prohibé en d'autres temps devenait

permis, sans excepter les plus monstrueuses immoralités. En 1198,

Eudes de Sully, qui avait succédé à Maurice, ordonna, mais inutilement,

la suppression de ces saturnales chrétiennes. « Il s'y commettait,

dit-il lui-même, d'innombrables abominations, des crimes énormes.

Ce n'était pas seulement des laïques qui y figuraient ; mais, ce

qui est horrible à dire, ces scènes scandaleuses, ces turpitudes

étaient commises par des ecclésiastiques, dans l'église même, au

pied des autels, pendant qu'on célébrait les messes et qu'on chantait

les louanges de Dieu. »

Au reste, le moyen âge est le temps

des contrastes bizarres; on se portait à toute chose avec une ardeur

également impétueuse et déréglée. Un contemporain nous peint par

ces traits les écoliers du temps « Ils sont plus adonnés à la gloutonnerie

qu'ils ne le sont à l'étude; ils préfèrent quêter de l'argent plutôt

que de chercher l'instruction dans les livres; ils aiment mieux

contempler les beautés des jeunes filles que les beautés de Cicéron.

Toute science est avilie, l'instruction languit, on n'ouvre plus

les livres » Tandis qu'un de ces moroses dépréciateurs de leur époque,

qui se rencontrent dans tous les siècles, traçait ce tableau, la

rue du Fouarre regorgeait d'auditeurs avides de science. « Foare

ou Fouarre, nous dit Charles Nodier, dont il nous reste fourrage,

est un vieux mot français qui signifiait de la paille. Dans les

titres latins de l'époque, la rue du Fouarre est appelée vicus

Straminis, via~Straminea.

La place Maubert était alors un lieu d'enseignement

public. Sous Philippe- Auguste, l'emplacement des écoles s'étendit

; il s'en établit de nouvelles dans la rue du Fouarre. Les étudiants

de cet âge de simplicité assistaient sur de la paille aux leçons

de leurs maitres ; et cet usage avait appelé en grand nombre autour

d'eux les gens qui faisaient ce commerce, rapprochement dans lequel

les journaux trouveraient aujourd'hui une source intarissable de

délicieuses plaisanteries. De là vient le nom de la rue du Fouarre.

La rue du Fouarre fut d'abord fermée à ses deux extrémités. En 1362,

le roi Jean assigna deux arpents de bois de sa forêt de Fontainebleau

pour en renouveler les portes et pour les entretenir. Cette clôture

avait pour objet d'empêcher le passage des voitures, dont le bruit

aurait pu incommoder ou distraire les étudiants. Tant de sollicitude

pour l'instruction n'annonçait pas un gouvernement trop barbare

; et, en effet, la génération qui s'élevait alors allait préparer

les beaux siècles de notre littérature. » Nodier aurait pu ajouter

qu'aujourd'hui les lourdes voitures qui passent sous les murs de

la Sorbonne en ébranlent les fenêtres, couvrent la voix des professeurs

et souvent troublent l'intelligence des candidats déjà suffisamment

émus.

De la rue du Fouarre, sans se déplacer beaucoup et sans

passer l'eau, nos écoliers du XIIIème siècle allaient

prendre au Pré-aux-Clercs leurs ébats quelque peu turbulents. Dès

1163, ils avaient eu maille à partir avec les moines de Saint-Germain

des- Prés, propriétaires dudit Pré, et l'affaire avait été jugée

assez grave pour être portée devant le concile de Tours et pour

y donner lieu à de longues discussions. On donna tort aux écoliers.

Peu leur importait. En 1192, les voici qui se querellent si bel

et bien avec les habitants du bourg Saint-Germain qu'un des leurs

perd la vie ; puis nouveau débat avec les moines, lequel est soumis

au pape, qui ne prononce rien. En 1200, les étudiants allemands

mettent à mort un marchand de vin qui avait maltraité le domestique

d'un seigneur de leur nation. Les Parisiens et le prévôt de Paris

à leur tête s'arment pour venger ce marchand cinq étudiants allemands

sont tués. Aussitôt les maitres des écoles se plaignent ; le roi

fait arrêter le prévôt et ses adhérents, fait raser leurs maisons,

arracher leurs vignes et leurs arbres fruitiers. Philippe-Auguste

protégeait énergiquement son Université de Paris.

Au reste, il ne traitait pas plus mal pour cela les bourgeois de sa capitale, et c'est sous son règne que la municipalité de Paris reçut ses premiers développements. Elle existait de temps immémorial à l’état rudimentaire, pour ainsi dire. À côté du prévôt de Paris, officier du roi qui rendait la justice au Grand-Chatelet, il y avait le syndic ou juré des marchandises, nommé par la communauté des marchands de la ville, lequel siégeait au Parloir aux bourgeois et protégeait les intérêts privés et industriels. Ce syndic prit, sous Philippe-Auguste, le nom de prévôt des marchands. Il était assisté des échevins qui formaient son conseil. Ses droits s'accrurent alors considérablement. La police, la voirie, la réparation des édifices publics, l'administration des domaines de la ville passèrent des attributions du prévôt de Paris dans celles du prévôt des marchands. Pour subvenir à ces dépenses, il obtint du roi l'abandon de certains droits prélevés jusque-là par l'officier royal. L'ancienne hanse parisienne s'était bien agrandie : c'était une immense corporation fédérative des différents métiers. Le cours de la rivière lui appartenait ; elle seule avait le droit de faire remonter des bateaux depuis Mantes jusqu'à Paris, et aucun étranger ne le pouvait faire s'il n'était associé d'un bourgeois de Paris. Elle obtint de construire un port destiné au débarquement et au dépôt de ses marchandises, moyennant un octroi sur la consommation de la ville. Elle acheta, en 1220, par une rente annuelle au fisc, le criage de Paris, en d'autres termes le droit de lods et ventes. C'est à elle que le roi confia l'étalon des poids et mesures et le soin de les régler. Enfin sa juridiction, qui ne comprenait à la vérité que la petite justice, s'exerçait dans cette sphère à côté de celle du roi et de celles des seigneurs ecclésiastiques, de l'évêque de Paris, des abbés de Sainte-Geneviève et de Saint- Germain-des-Prés. Le Parlouer aux borjois avait ses clercs et ses sergents. Enfin la bourgeoisie de Paris avait déjà acquis une telle importance et une telle faveur auprès du roi, que Philippe-Auguste, partant pour la croisade, désigne six bourgeois parisiens pour être les gérants de sa fortune et de ses domaines, et ses exécuteurs testamentaires en cas de mort.

Paris jusqu’à Charles V

Le progrès de Paris, favorisé avec tant d'intelligence

par Philippe-Auguste, alla toujours croissant sous ses successeurs.

« Quand, sous Philippe-Auguste, on faisait le tour du mur d'enceinte

à l'intérieur, dit M. Bonnardot, on rencontrait d'immenses espaces

vides, des cultures, des jardins, des terrains en friche et à vendre

mais, à l'approche des bourgs populeux récemment incorporés à la

ville, la promenade était interrompue, car les maisons de la rue

principale de ces bourgs touchaient au mur d'enceinte. Ce mur, vu

du dehors, paraissait donc isolé au milieu des champs, hors aux

approches des portes importantes, puisque la majeure partie des

hôtels, collèges ou couvents, fondés sous le règne de Louis IX,

n'existaient pas encore. Les vides immenses laissés entre la ville

et la muraille se peuplèrent un peu plus tard, grâce au zèle du

saint roi, d'établissements religieux accompagnés d'immenses jardins.

»

On voit dans quelle direction Paris s'agrandit au XIIIème

siècle. Il s'occupa à remplir son enceinte sans l'excéder encore.

Les établissements religieux dont on vient de parler sont principalement

les églises Sainte-Catherine-du- Val-des-Écoliers, rue Saint-Antoine,

à la place du marché actuel de Sainte-Catherine ; de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

rue Saint-Victor; puis de nombreux couvents des Jacobins, rue Saint-Jacques,

c'étaient les dominicains; des Cordeliers, en face de l'École actuelle

de médecine; des Grands-Augustins, entre la rue et le quai de ce

nom, là où a été longtemps le marché à la volaille désigné sous

le nom de la Vallée, et que des constructions particulières ont

remplacé; les Carmes, où est le marché de la place Maubert ; des

Chartreux, établis d'abord à Gentilly, puis auprès des murs de Paris,

dans le vieux château de Vauvert, hanté, disait-on, par le diable,

d'où la locution envoyer au diable Vauvert, et par corruption au

diable au vert, peut être encore le nom de la rue d'Enfer. Un établissement

plus utile assurément que tous ces couvents est l'hospice des Quinze-Vingts,

que saint Louis fit bâtir en 1260 et auquel il octroya trente livres

de rente destinées au potage de trois cents aveugles. Quant aux

collèges fondés alors, nous citerons celui d'Harcourt, établi par

Raoul d'Harcourt, docteur en droit, pour les pauvres écoliers normands,

et celui de la Sorbonne, appelé d'abord la pauvre maison, par Robert

Sorbon., chapelain du roi, destiné à ceux qui n'avaient pas assez

de fortune pour arriver au grade de docteur.

En 1239, saint Louis

acheta cent mille livres à Baudouin, empereur de Constantinople,

une couronne d'épines que celui-ci assurait être celle qui avait

été posée sur la tête du Christ. Le bon roi alla au-devant de la

merveilleuse relique jusqu'à Villeneuve-l'Archevèque (Yonne) en

compagnie de toute sa famille et l'apporta à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs

puis, lui-même, pieds nus, avec son frère Robert, la transporta

solennellement à la chapelle Saint-Nicolas, dans l'enceinte du palais.

Mais un si rare objet méritait bien un logis spécial. C'est pour

le recevoir que fut bâtie la Sainte-Chapelle, chef-d’œuvre de Pierre

de Montreuil et le morceau le plus accompli peut-être de l'architecture

ogivale dans toute sa pureté. « En laquelle l'on dit, raconte

l'auteur de la vie de saint Louis, que il despendit bien 40,000

livres de tournois et plus. Et li benaiez rois aourna d'or et d'argent

et de pierres précieuses et d'autres joyaux les lieux et les châsses

où les saintes reliques reposent (3). Et croit t'on que les aournements

desdites reliques valent bien 100,000 livres de tournois et plus.

».

Malgré ses petites dimensions, c'est l'édifice

gothique le plus élégant de Paris, véritable bijou, malheureusement

en partie caché par les autres constructions du Palais. Elle mesure

35 mètres de longueur et de hauteur sur 11 de largeur. La Sainte-Chapelle,

dont la restauration a été confiée successivement à Duban, Lassus,

Viollet-le- Duc et Bœswillwald, ne sert au culte qu'une fois par

an, pour la messe du Saint-Esprit, à la rentrée des tribunaux. Elle

a heureusement échappé à la destruction en 1871, quoiqu'elle fût

presque complètement environnée de bâtiments en feu.

Les admirateurs

passionnés du moyen âge, qui ne voient que les cathédrales gothiques

et point les souffrances du peuple, devraient bien faire attention

à certains passages des auteurs de ce temps. Joinville nous apprend

que, sous saint Louis, pendant qu'il était en terre sainte, le séjour

de Paris n'était pas tenable. Le prévôt, au lieu de protéger les

habitants, les tyrannisait à ce point qu'ils désertaient en foule

et s'en allaient dans d'autres prévôtés. « La terre du roi était

si déserte que, quand il tenait ses plaids, il n'y venait pas plus

de douze personnes. Outre cela, se trouvaient à Paris et dans les

environs tant de malfaiteurs et de voleurs, que tout le pays en

était plein. » Lorsque saint Louis eut confié ensuite la prévôté

de Paris à Étienne Boileau, ce bon justicier qui punissait « étroitement

les malfaiteurs, sans égard au riche plus qu'au povre, » on remarqua

comme chose merveilleuse « que désormais n'y avoit larron, meurtrier

ou autre qui osast demeurer à Paris, qui ne fust pendu ou puni à

la rigueur de justice. » Le roi lui-même allait souvent s'assoir

auprès de Boileau pour encourager cette louable sévérité. Un de

ces admirateurs du Moyen Age dont nous parlions s'émerveille qu'une

garde de soixante hommes suffit à une ville qui comptait déjà 50

000 habitants.

Il existait, en effet, soixante sergents, moitié

à pied, moitié à cheval, sous les ordres d'un chevalier du guet,

pour faire la police pendant la nuit, et c'est sous ce régime précisément

que la ville était pleine de vols, viols, meurtres et incendies

à tel point que les bourgeois demandèrent à se garder eux-mêmes

et que saint Louis les autorisa, en 1254, à établir une garde appelée

guet des métiers ou des bourgeois. Dans la suite, le guet royal

destiné à courir la ville fut désigné sous le nom de guet levé ;

tandis que le guet municipal ou bourgeois, qui était sédentaire

et occupait des postes fixes, fut désigné sous le nom de guet assis.

Étienne Boileau releva la prévôté de Paris par la manière dont

il en remplit les fonctions. Au reste, à cette charge, jusque-là

vendue aux enchères, le roi attacha désormais un salaire ; ce qui

supprima un grand nombre d'abus. Tout le monde sait que c'est Étienne

Boileau qui organisa les métiers de Paris et qui leur donna des

statuts examinés et approuvés par « les plus sages et les plus anciens

hommes de Paris. »

Les écoles de Paris prirent pour la première

fois sous saint Louis le nom d'Université. Au reste, toujours même

ardeur et même éclat dans les études, affluence toujours croissante

d'écoliers de toutes nations, et toujours même turbulence. Sous

Louis VIII, les écoliers avaient assiégé le légat du pape dans sa

maison et l'eussent égorgé sans l'intervention du roi. En 1229,

ils saccagent la maison et répandent tout le vin d'un cabaretier,

puis courent par la ville, frappant et tuant les bourgeois qu'ils

rencontrent. Le prévôt fond sur eux avec sa troupe ; quelques-uns

périssent. Aussitôt l'Université suspend ses cours pendant deux

années. Suspension semblable en 1252, quoique moins longue. En 1278,

l'abbé de Saint-Germain-des-Prés fait construire un mur sur le Pré-aux-Clercs.

Les écoliers, trouvant que ce mur les gêne, le démolissent. L'abbé

appelle, au son du tocsin, tous les domestiques de l'abbaye et les

habitants du bourg Saint- Germain quelques écoliers furent encore

tués, d'autres pris. L'Université suspendit ses cours et ne les

reprit qu'après que l'abbé et le prévôt eurent été forcés à une

réparation éclatante.

Un fléau dont il convient de parler comme

d'un signe à la fois de prospérité matérielle et de dépravation

des mœurs, la prostitution, se répandait dans Paris et particulièrement

envahissait certaines rues. Un contemporain, le cardinal Jacques

de Vitry, trace le tableau suivant, un peu chargé de couleur peut-être,

mais évidemment vrai en général : « Les habitants de Paris se livrent

à tous les crimes, se vautrent dans toutes les ordures de la débauche.

Le clergé est encore plus dissolu que le reste du peuple. Semblable

à une chèvre galeuse, à une brebis malade, il communique à tous

ceux qui affluent dans cette cité la contagion de ses exemples pernicieux

; il les corrompt, les dévore et les entraine dans l'abime.

Alors, à Paris, une simple fornication n'était point réputée un

péché. Les filles publiques, dans les rues, dans les places, devant

leur maison, arrêtaient effrontément les ecclésiastiques qui y passaient,

et si, par hasard, ils refusaient de les suivre, elles criaient

après eux en les appelant sodomites. Car ce vice honteux et abominable

est tellement en vigueur dans cette ville, ce venin, cette peste

y sont si incurables, que celui qui entretient publiquement une

ou plusieurs concubines est considéré comme un homme de mœurs (2)

Il faut toute la sainteté de Louis IX pour racheter de tels désordres.

L'ordre et la sécurité que ce monarque avait réussi à faire

régner dans sa capitale y attirèrent de nombreux habitants pendant

le siècle qui suivit. On est étonné surtout du nombre considérable

de collèges que l'on voit s'établir quatre sous Philippe III, six

sous Philippe IV, et parmi eux le collège de Navarre, où est aujourd'hui

l'École polytechnique ; un sous Louis X, c'est le collège de Montaigu,

célèbre par ses éperviers et ses haricots, collège de pouillerie,

comme l'appelle Rabelais; quatre sous Philippe V et Charles IV entre

autres le collège du Plessis, rue Saint-Jacques (Louis-le-Grand);

quatorze sous Philippe VI, etc. Paris devenait, par l'importance

des études, la capitale de l'intelligence, comme elle devenait par

sa population et son étendue la capitale du royaume.

Ses habitants,

devenus riches, protégés des rois, puissamment organisés en confréries,

commencent à sentir leurs droits et leur force.

Paris va prendre

un nouvel aspect. Ce ne sera plus la petite ville faible, opprimée,

se laissant gouverner et implorant la protection des rois. Ce sera

une grande cité, populeuse, unie par la communauté des sentiments,

ardente et toujours prête à se faire droit elle-même, fût-ce contre

les rois. C'est au moment où la convocation des états généraux marque

l'avènement du tiers état à la vie politique, qu'éclate dans Paris

la première insurrection populaire. Ce ne sont plus seulement des

écoliers tapageurs, c'est le peuple lui-même, cette fois, qui se

lève pour réclamer contre l'excès des impôts, l'oppression des collecteurs,

l'altération des monnaies.

Irrité de voir les bourgeois refuser les

monnaies altérées, il se précipite à la courtille Barbette, maison

de plaisance d'Étienne Barbette, riche bourgeois, et la livre aux

flammes.

Le roi avec ses barons, ne pouvant tenir tête à cette

formidable émeute, s'était réfugié dans la tour du Temple l'émeute

apaisée, il fit pendre vingt-huit insurgés aux quatre entrées de

Paris. Cette même tour, où Philippe IV avait trouvé un asile, Louis

XVI y trouva plus tard une prison et d'où le premier était sorti

pour punir le peuple, le second sortit, hélas pour aller recevoir

le triste châtiment de la monarchie. Les templiers avaient reçu

chez eux leur plus mortel ennemi. Établis en ce lieu depuis la première

croisade, ils y avaient amassé leurs immenses richesses. La tour

carrée flanquée de quatre tourelles, où Philippe avait trouvé sa

sureté et qui n'a été démolie qu'en 1811, avait été bâtie en 1222

par frère Hubert, leur trésorier; elle était entourée de dépendances

considérables. Les richesses de ces moines guerriers, maintenant

inutiles, puisqu'ils ne les dépensaient plus en armements contre

les infidèles, avaient tenté l'avidité du roi, toujours à court

d'argent, et leur puissance offusquait son despotisme. Ils étaient

15 000 chevaliers avec une multitude de frères servants et d'affiliés

; c'est-à-dire que, tous réunis, ils pouvaient défier toutes les

armées royales de l'Europe. Ils possédaient plus de 10 000 manoirs,

un grand nombre de forteresses, entre autres celle du Temple, à

Paris ; leur trésor renfermait 150,000 florins d'or ; une puissante

organisation, qui tenait tous les chevaliers sous la main du grand

maitre, rendait ce corps extrêmement redoutable. En outre, leur

orgueil irritait le peuple et de vagues rumeurs les accusaient de

toute sorte de crimes. Ils n'étaient coupables, sans doute, que

d'un grand relâchement de mœurs et d'avoir mêlé aux cérémonies religieuses

quelques coutumes bizarres de l'Orient. Philippe le Bel résolut

leur perte, et, après avoir obtenu l'assentiment du pape Clément

V, sa créature, il employa pour l'anéantissement de l'ordre cette

vigueur en même temps que cette barbarie que tout le monde connait.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1307, les chevaliers furent partout

arrêtés ; la torture leur arracha des aveux qu'ils rétractèrent

plus tard. Les états généraux, assemblés à Tours, les jugèrent dignes

de mort. Le concile de Paris fit bruler, à petit feu, en un jour,

au faubourg Saint-Antoine, cinquante-quatre templiers. Le grand

maitre, Jacques Molay, et Guy, commandeur de Normandie, furent brulés

vifs dans l'Ile aux Juifs, appelée aussi l'Ile aux Vaches, parce

que les Parisiens y faisaient paitre leurs vaches en payant une

redevance, à l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui en était seigneur.

Elle était située à l'extrémité de la Cité, à peu près où est la

statue de Henri IV.

Philippe le Bel fonda le parlement de Paris.

C'était le second triomphe du tiers état, qui s'empara par ses légistes

de la puissance judiciaire. Ces légistes furent installés dans le

palais même des rois qui finirent par le leur abandonner entièrement

en 1431, Charles VII cessa d'y résider. Là se trouvait la vaste

salle qui servait à la réception des hommages des vassaux, aux audiences

des ambassadeurs, aux festins publics et aux noces des enfants des

rois. À l'une des extrémités de cette salle était la fameuse table

de marbre, cette merveilleuse tranche de marbre, si longue, si large

et si épaisse, autour de laquelle s'asseyaient seules les têtes

couronnées les princes et les seigneurs mangeaient à des tables

particulières. C'est sur cette table que les clercs de la Basoche

représentaient, à diverses époques de l'année, leurs farces et sottises.

Ce fut Philippe le Bel qui, par une lettre en date du 9 juin

1312, adressée au prévôt des marchands, ordonna la construction

du plus ancien quai de Paris, le long du couvent des Augustins jusqu'à

la tour de Nesle. « Tout le bord de la rivière du côté des Augustins,

dit Félibien, n'estoit alors revêtu d'aucun mur. Il estoit en pente

et garni dc saules, à l'ombre desquels les habitants alloient se

promener mais les inondations fréquentes de la rivière minoient

peu à peu le terrain et faisoient craindre pour les maisons.

En 1313, il fut enjoint au prévôt des marchands de faire prolonger

devant l'hôtel de Nesle le quai dont une partie avait nom quai des

Augustins, qu'il porte encore, et dont l'autre, en aval, a été appelée

successivement du nom de ses habitants, quai de Nesle, quai Guénégaud

et enfin quai Conti, dénomination qui lui est restée.

A cette époque se rattachent les sinistres

légendes de la tour de Nesle, qui sont demeurées, sinon comme des

faits historiques, au moins comme une trace de la luxure et des

passions violentes de la cour de ce temps.

Là où s'élève aujourd'hui

le pavillon oriental de l'Institut, « une tour noire, appuyée d'une

tourelle où était pratiqué un escalier à vis, se mirait dans les

eaux du fleuve. Une énorme chaine garrotait ce donjon, s'étendait

sur les eaux et l'unissait à un autre monument du même genre, situé

sur l'autre bord. On appelait celui-ci la tour Ronde. La tour de

la rive gauche porta d'abord le nom de Philippe Hamelin, puis elle

prit le nom de tour de Nesle de celui d'un hôtel dont elle était

voisine, et qui fut habité par la reine Jeanne, femme de Philippe

le Long. » C'est de Jeanne que Villon a dit

Semblablement

où est la royne

Qui commanda que Buridan

Fust jeté en un sac

en Seyne?

Mais où sont les neiges d'antan?

Voici

simplement ce que dit Brantôme « Elle se tenait à l'hostel de

Nesle à Paris, laquelle faisant le guet aux passants, et ceux qui

lui revenoient et agréoient le plus, de quelque sorte de gens que

ce fussent, les faisoit appeler et venir à soy, et après en avoir

tiré ce qu'elle en vouloit, les faisait précipiter du haut de la

tour qui paroît encore, en bas, en l'eau, et les faisoit noyer.

Je ne veux pas dire que cela soit vrai, mais le vulgaire, au moins

la plupart de Paris, l'affirme, et n'y a si commun, qu'en lui montrant

la tour seulement et en l'interrogeant, que de lui-même ne le die.

»

Le luxe et la recherche des vêtements prirent un singulier

essor dans la première moitié du XIVO siècle. Cette noblesse étourdie

et légère, qui allait perdre les batailles de Crécy et de Poitiers,

s'occupait déjà prodigieusement de sa toilette. Un auteur écrit

en 1346 « Cette nation, journellement livrée à l'orgueil, à la débauche,

ne fait que des sottises ; tantôt les habits qu'elle adopte sont

trop larges, tantôt ils sont trop étroits. Dans un temps ils sont

trop longs, dans un autre ils sont trop courts ; toujours avide

de nouveautés, elle ne peut conserver pendant l'espace de dix années

la même forme de vêtements. » La mode régnait donc déjà avec toute

sa mobilité. Que de besoins à satisfaire ! Aussi rien de plus animé

dès lors que l'aspect de Paris. On n'y voyait point nos belles boutiques,

nos magnifiques magasins de nouveautés, expression qui semble faite

pour justifier l'écrivain du XIVème siècle ; mais on

était assourdi des cris des marchands qui encombraient les rues.

Depuis le matin jusqu'au soir, ils ne cessaient

de braire, nous dit Guillaume de Villeneuve dans ses vers intitulés

Crieries de Parisis. On criait le hareng frais et le hareng saur,

la chair fraiche et la chair salée, la purée de pois toute chaude,

les pommes et les poires, les nèfles et les noix fraiches, les châtaignes

de Lombardie et les raisins de Mélite ou de Malte, le vin à 6 deniers

ou à 32 deniers la pinte, le vinaigre à la moutarde, les pâtés chauds,

le flan, les oublies renforcées, les siminaux, espèce de pâtisserie

; les roinssoles ou couennes de cochon grillées; on entendait

aussi les cris des marchands de vieilles défroques, mises hors d'usage

par quelque nouvelle coupe de vêtement, vieilles bottes et vieux

souliers, chapes, cottes, surcots, mantels, pelisson ; d'autres

criaient : Chapeaux ! chapeaux ! d'autres s'offraient à polir les

pots d'étain, à réparer les hanaps et les cuviers. Des meuniers

allaient aussi par les rues demandant à tue-tête qui avait du blé

à moudre. Les écoliers, les moines ; les trois cents aveugles des

Quinze-Vingts renforçaient ce concert discordant. « Je ne sais,

disait le poète Rutebeuf, pourquoi le roi a réuni dans une maison

300 aveugles, qui s'en vont par troupes dans les rues de Paris,

et qui, pendant que le jour dure, ne cessent de braire. Ils se heurtent

les uns contre les autres et se font de fortes contusions, car personne

ne les conduit.» Le saint roi avait pourtant fait là une belle

chose; mais aujourd'hui nos aveugles sont encore mieux traités.

Les Lombards et les Juifs ne manquaient pas dans une ville où

l'argent était si nécessaire. Les seconds subirent d'innombrables

persécutions qui avaient pour principal objet de les dépouiller.

Ils avaient à Paris deux synagogues l'une rue de la Juiverie, l'autre

au cloitre Saint-Jean-en-Grève, dans la vieille tour du Pet-au-Diable

; ils avaient aussi deux cimetières et un moulin particulier, On

obligeait ces parias de la société chrétienne à porter une corne

sur leur chapeau et une roue de drap jaune sur la poitrine. Pendant

toute la semaine sainte, on leur jetait des pierres dans les rues

en l'honneur du Christ ; enfin, le jour de Pâques, on en trainait

un dans chaque église pour y recevoir un soufflet.

Paris jusqu’au règne de François 1er

Pour Paris, comme pour le reste de la France,

l'avènement des Valois ouvre une période de désolation. En 1343

furent décapités aux Halles, par ordre de Philippe VI, des seigneurs

qui, dans les dissensions de Montfort et de Charles de Blois, avaient

pris parti contre le roi de France. En 1348, une épidémie fit de

tels ravages que l'on compta 500 morts par jour à l'Hôtel-Dieu.

En 1350, lorsque le roi Jean monta sur le trône, il convoqua à Paris

les états généraux et en obtint des subsides pour faire la guerre

aux Anglais ; mais il fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers

le 19 septembre 1356. Dès lors commença, entre le dauphin Charles

et les Parisiens, une hostilité qui se manifesta aux états généraux

de la même année.

Le roi et la noblesse féodale n'avaient pas

su défendre la France. Ce fut ce peuple de Paris, naguère révolté

contre Philippe le Bel, qui prit au moins la défense de la patrie.

Un homme remarquable par son intelligence et son caractère, le prévôt

des marchands, Étienne Marcel, le premier qui réclama pour Paris

ses libertés communales, se mit à sa tête. Appuyé à la fois sur

le peuple de Paris comme force matérielle, et sur les états généraux

comme force morale, il imposa au dauphin le renvoi des ministres

qui gaspillaient le trésor public, l'obligea de renoncer à l'altération

des monnaies, ce vol fait au publie, et prépara des plans de la

plus haute portée dont l'exécution eût avancé de cinq siècles la

Révolution.

Il donna au peuple de Paris un signe de ralliement,

le chaperon mi-parti bleu et rouge avec la devise A bonne fin.

Il transféra le Parloir aux bourgeois, situé

jusque-là auprès du Grand-Châtelet, dans une maison de la place

de Grève appelée Maison aux Piliers. Cette place devint dès ce moment

le véritable centre du royaume ; c'était le Forum du peuple de Paris

alors régnant. C'est là qu'il écoutait les discours et pesait les

adulations des princes qui venaient le haranguer sur les degrés

d'une grande croix où les criminels s'agenouillaient avant le supplice.

Ces princes étaient le dauphin et le roi de Navarre quelquefois

c'était au Pré-aux-Clercs ou bien à la Halle qu'ils tenaient leurs

conciones. Que voulait Marcel ? Profiter de la division et

de la rivalité des deux princes pour exercer la dictature, ou bien

les faire vivre tous deux en paix pour le salut de la France. Mais

aucun n'était sincère. Le dauphin manque à sa parole, le peuple

se soulève et pénètre dans le palais. Marcel va sommer le dauphin

de mettre fin aux abus et de s'occuper de la défense du royaume

; sur son refus, il fait égorger les maréchaux de Normandie et de

Champagne aux côtés même du prince, qui tombe à genoux et demande

la vie. Marcel lui assure la vie sauve, lui met sur la tête le chaperon

mi-parti et reçoit en échange le chaperon doré du dauphin, qui se

vit obligé de porter, ainsi que sa suite, les couleurs de Paris.

Mais le craintif dauphin s'échappe encore et revient assiéger Paris

; la discorde se met dans les états ; obligé de se rejeter du côté

du roi de Navarre, Marcel est assassiné à la porte Saint- Antoine

par Jean Maillard et les partisans du dauphin au moment où il tenait

les clefs qui allaient l'ouvrir à l'armée du Navarrais, le1er août

1358. Cette courte apparition de la puissance du peuple parisien

cessa avec le retour du dauphin, qui rentra l'amnistie sur les lèvres

et qui, quelques jours après, fit décapiter un échevin, deux bourgeois,

un avocat, sans parler du chancelier et du trésorier du roi de Navarre.

Ce dernier bloqua la ville, empêcha les arrivages. Un baril de harengs

se vendit trente écus ; il mourait 80 personnes par jour à l'Hôtel-Dieu.

Les Anglais arrivèrent, par surcroit, et ravagèrent les plaines

de Vaugirard et de Montrouge; mais Marcel avait paré à ce danger

; une enceinte nouvelle, construite par ses soins, protégeait la

partie méridionale de Paris. Bientôt le roi Jean revint de sa captivité

et rentra au milieu des fêtes dans cette ville que le patriotisme

de Marcel lui avait conservée, à lui le vaincu de Poitiers. Les

rues étaient tendues de draperies à la porte Saint-Denis, des fontaines

versaient du vin ; le roi marchait sous un dais d'or que portaient

quatre échevins: la ville lui offrit un buffet d'argenterie du poids

de mille marcs.

Le règne pacifique de Charles V fut utile

à l'agrandissement de Paris. Par ses ordres, Hugues Aubryot, prévôt

de Paris, compléta l'enceinte de Marcel. Cette enceinte consistait

en un mur flanqué de bastides carrées et précédé d'un fossé et d'un

arrière-fossé que séparait une chaussée en dos d'âne. Elle commençait

à la tour de Bois, près des Tuileries, et finissait à la tour Billy,

sur le boulevard Bourdon, en suivant à peu près la ligne que voici

place du Carrousel, rue du Rempart, angle sud-est du Palais-Royal,

place des Victoires, rues des Fossés-Montmartre, Neuve-Saint-Eustache,

Bourbon-Villeneuve, Sainte-Apolline, Meslay, puis la ligne actuelle

des boulevards jusqu'à la rivière. A ces fortifications Charles

V fit ajouter la bastille Saint-Antoine, dont le prévôt de Paris

posa la première pierre en 1369.

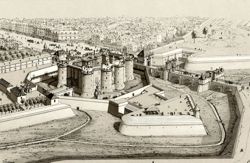

C'est cette fameuse Bastille

qui devint la prison d'État où la monarchie fit gémir ses ennemis

et qui ne tomba qu'avec elle. Ce formidable édifice était moins

destiné à défendre Paris contre l'étranger que le roi lui-même contre

Paris. Elle faisait pendant au Louvre, qui fut, de son côté, fortifié

et agrandi. Charles V ne voulut plus résider au centre de la ville

et abandonna le palais de la Cité, où il avait vu braver son autorité.

Tantôt il habita l'hôtel Saint-Paul, vaste assemblage de douze hôtels

réunis par autant de galeries, avec préaux, chapelles, ménagerie,

fauconnerie, forges d'artillerie, écuries, selleries, colombiers

etc., et qui occupait tout l'espace entre les rues Saint-Antoine,

Saint-Paul, le quai des Célestins et le fossé de la Bastille. Tantôt

il habita le Louvre, dont M. Vitet nous trace en ces termes le pittoresque

tableau « Le séjour de cette forteresse eût été par trop sévère

si le roi n'eût fait élever en dehors des fossés une multitude de

bâtiments de service et d'agrément d'une hauteur moyenne, formant

ce qu'on appelait alors des basses-cours et reliés au château par

des jardins peu spacieux du côté de la rivière; mais assez étendus

du côté opposé. On ne peut imaginer tout ce qui était entassé dans

ces dépendances et dans ces jardins. Outre des logements pour tous

les officiers de la couronne, nous y trouvons une ménagerie garnie

de lions et de panthères, des chambres à oiseaux, des volières pour

les papegaut (perroquets) du roi, des viviers, des bassins,

des gazons taillés en labyrinthes, des tonnelles, des treillis,

des pavillons de verdure, parures favorites de nos jardins du moyen

âge. Ces parterres à compartiments symétriques, jetés au milieu

de ces bâtiments si divers de forme et de hauteur, ce chaos de tours

et de tourelles, les unes lourdement assises dans le fond même des

fossés, les autres suspendues en quelque sorte aux murailles et

soutenues en porte-à- faux ce pêle-mêle de toits pointus, ici couverts

de plomb, là de tuiles vernissées, les uns coiffés de lourdes girouettes,

les autres de crêtes, de panaches reluisant au soleil tout cela

ne ressemblait guère à ce qu'on nomme aujourd'hui un palais de souverain

mais ce désordre, ces contrastes, qui pour nous ne sont que pittoresques,

parlaient alors tout autrement aux imaginations et ne manquaient

ni de grandeur ni de majesté. Ce sont là les beaux jours du Louvre

féodal, le temps où il fut vivant, peuplé et bien entretenu. »

En dépit des guerres civiles ou étrangères et des épidémies

qui ravageaient de temps en temps la capitale, l'industrie s'était

développée. Ces lignes de Froissart montrent quel était, après le

règne de Charles V, la puissance du peuple parisien :

« Il y avoit alors, en 1382, de riches

et puissants hommes, armés de pied en cap, la somme de trente mille,

aussi bien appareillés de toutes pièces comme nuls chevaliers pourroient

être, et disoient, quand ils se nombroient, qu'ils estoient bien

gens à combattre d'eux-mêmes et sans aide les plus grands seigneurs

du monde. »

Quoique Charles V eût laissé des économies,