Paris

Paris est la ville de toutes les démences,

de toutes les folies, de toutes les cultures et de toutes les ethnies.

Ville cosmopolite, ville phare qui attire en ses murs des gens de

toutes nations, de toutes cultures et de toutes couleurs. Paris,

sa mode, ses parfums, ses célébrités, ses acteurs, et puis toute

la foule des anonymes qui font que Paris est Paris.

Ville inimitable

et très souvent copiée

Ne voulant pas décrire tous les monuments

et lieux de Paris.

Pour chacun d'eux, voici une brève notice

et en cliquant sur la vignette, vous aurez accès directement au

site officiel du monument.

Centre Georges-Pompidou

Construit à l'initiative du Président Georges Pompidou (1969 - 1974) il abrite le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou -Le 19 juillet 1971, un jury présidé par Robert Bordaz choisissait le projet des architectes Renzo Piano, Richard Rogers, et Gianfranco Franchini 23 24. La construction a duré de 1971 à 1977. Il fut inauguré le 31 janvier 1977 par Valéry Giscard d'Estaing en présence du Premier ministre, Raymond Barre, de Mme Claude Pompidou.

La sainte Chapelle

La Sainte-Chapelle est une chapelle qui fut

édifiée sur l’ile de la Cité, à Paris, à la demande de Saint Louis

afin d’abriter la Couronne d’Épines, un morceau de la Vraie Croix,

que le roi avait racheté à l'Empereur d'Orient, ainsi que diverses

autres reliques de la Passion qu’il avait acquises à partir de 1239.

Les plans sont probablement dus à Pierre de Montreuil qui l’édifia

en un temps record : de 1242 à 1248. C'est avec la Conciergerie,

c’est l’un des anciens vestiges du palais de la Cité qui s’étendait

sur le site couvrant l’actuel Palais de Justice.

À l'origine,

un petit bâtiment annexe avait été élevé près de l’abside. Le niveau

inférieur servait de sacristie tandis que la pièce située au niveau

de la chapelle haute accueillait les actes et les sceaux royaux.

Cette annexe a disparu en 1777, lors de la reconstruction de la

grande cour. Au faîte de la toiture se trouve une statue de l’archange

Michel. La Sainte-Chapelle est gérée par le Centre des monuments

nationaux auquel elle a été attribuée à titre de dotation par un

arrêté du 2 avril 2008.

L'Hôtel de Ville

Étienne Marcel fait l'acquisition de la « Maison aux Piliers » au nom de la municipalité en juillet 1357. C'est là que, depuis lors, se dresse le centre des institutions municipales de Paris. La « Maison aux Piliers » est remplacée au XVIème siècle par un véritable palais dessiné par l'architecte italien Boccador. Sa construction débute en 1533 et s'achève en 1628.

Des extensions sont ajoutées entre 1836 et 1850 tout en préservant la façade renaissance. Pendant la Commune de Paris, l'incendie déclenché par un groupe de communards le 24 mai 1871 réduit le palais en cendres. Les archives et la bibliothèque partent en fumée. Ainsi, les deux collections de l'état civil parisien (celle de la ville et celle du greffe) antérieur à 1860 sont à jamais perdues : la première dans l'incendie de l'Hôtel de ville et la seconde dans celui du Palais de Justice. Le bâtiment est reconstruit entre 1874 et 1882 sur les plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperthes. La façade, de style néo renaissance, s'inspire largement de celle du bâtiment disparu.La place de Grève, rebaptisée place de l'Hôtel-de-Ville le 19 mars 1803, est devenue un espace réservé aux piétons depuis 1982. Paris ayant connu diverses insurrections, l'hôtel de ville fut souvent le point de ralliement d'émeutiers, insurgés et révolutionnaires. D'Étienne Marcel à la Fronde, de la Révolution aux journées révolutionnaires de juillet 1830 et février 1848, de la Commune à la Libération de Paris, l'hôtel de ville est un lieu chargé d'histoire.

L'Hôtel de Ville possède également aujourd'hui un espace dédié aux expositions ; il s'agit du plus grand bâtiment municipal en Europe. Jusqu'en 1977, l'actuel bureau du maire était celui occupé par le préfet de Paris ; il mesure 155 m². Le maire disposait à l'origine d'un appartement de fonction de 1 400 m2, en partie transformé en crèche. La place de Grève a donné son nom au monde ouvrier, en effet au Moyen Age, les gens qui n’avaient pas d’emploi venaient sur cette place quémander du travail aux bateleurs, et lorsqu’on recherchait des individus, la réponse était, ils sont en grève, ce qui signifiait qu’ils étaient sur la place de Grève qui se trouvait alors au bord de la Seine, sur la Grève du Fleuve, lieu de marché et ventre de Paris. Cette sur cette place que les condamnés à mort par la justice du roi subissaient leur suplice.

Le Palais du Luxembourg

Le Luxembourg Ce palais, dont une partie

est aujourd'hui occupée par le musée dit du Luxembourg, doit son

origine à Harlay de Sancy, un gentilhomme du XVI<sup>ème</sup> siècle.

Acheté par François de Luxembourg-Limbourg, qui l'agrandit et le

céda en 1612 à Marie de Médicis, il fut rebâti à cette époque par

l'architecte Jacques Debrosses.

La mère de Louis XIII n'y passa

que quelques années, moins en reine qu'en prisonnière. Il s'appelait

alors le Palais Médicis. Elle le légua à Gaston, duc d'Orléans,

son second fils, et il devint le Palais d'Orléans.

Après Gaston,

le Luxembourg échut à la duchesse de Montpensier, l'héroïne de la

Fronde. En 1672, le palais passa à Élisabeth d'Orléans, duchesse

de Guise, qui en fit don à Louis XIV, en 1694. A la mort du grand

roi, il retourna à la famille d'Orléans.

Enfin, en 1778, Louis

XVI donna le Luxembourg à son frère, le comte de Provence, depuis

Louis XVIII, qui occupa l'hôtel du Petit Luxembourg jusqu'à son

départ pour l'émigration en 1791. Après sa fuite en 1791, le

palais du Luxembourg est déclaré « propriété nationale ».

La Révolution fit du Luxembourg

une prison. Là furent renfermés Philippe de Noailles, maréchal de

France ; le vicomte de Beauharnais et sa femme Joséphine Tascher

de La Pagerie, la future impératrice; puis Hébert, Danton, Camille

Desmoulins, Philippeaux, Lacroix, Hérault de Séchelles, Thomas Payne,

Bazire, Chabot, Fabre d'Églantine. Le Directoire en fit le siège

du gouvernement après le 18 brumaire, il devint palais du Consulat,

puis resta inhabité jusqu'au moment où il devint palais du Sénat

sous le premier Empire, palais de la Chambre des pairs sous la Restauration

et la monarchie de Juillet. Ce fut au Luxembourg que furent jugés

les ministres de Charles X, MM. de Polignac, de Peyronnet, de Chantelauze

et de Guernon-Ranville, en 1830 ; les accusés politiques d'avril

1834, au nombre de 121 ; ceux de l'attentat de juillet 1835, Fieschi,

Pépin, Moret, Boireau ; puis Alibaud, Meunier, Laity, Barbès et

enfin le prince Louis-Napoléon Bonaparte, après l'attentat de Boulogne,

en 1840.

En 1852, le palais fut de nouveau affecté aux réunions

du Sénat.

Après l'incendie de l'Hôtel de ville, la Préfecture

de la Seine et les services administratifs de la ville de Paris

y furent un instant installé.

Le Sénat en a repris possession

en 1879, à la rentrée des Chambres à Paris. En 1804, puis de 1836

à l844, des changements considérables ont été apportés à l'édifice

primitif. Par la suite, il garde sa vocation parlementaire, excepté

durant quelques courtes périodes.

Le président du Sénat

demeure dans le Petit-Luxembourg, corps de bâtiment qui se

rattache au palais.

Le 14 octobre 1750, la Galerie royale de

peinture du Palais du Luxembourg est ouverte à l'initiative de

Charles François Paul Le Normant de Tournehem, directeur des

Bâtiments du Roi, à l’emplacement même de la galerie de Marie de

Médicis, dans l'aile Est du palais du Luxembourg. Exposant une

sélection des « Tableaux du Roi » à proximité du cycle de

Rubens, il s'agit du premier musée d'art ouvert au public en

France, qui préfigura la création du musée du Louvre en 1793.

L'actuel musée du Luxembourg a hérité de cette tradition

muséale.

C’est dans les jardins et le parc du palais du

Luxembourg que sont installé de très nombreuses statues, dont la

plus célèbre est la fontaine Médicis. Mais également y figures

les statues de toutes les femmes célèbres de l’histoire de

France que vous pourrez découvrir dans ce diaporama

Le Musée du Louvre

Le Louvre est situé sur l'emplacement du château médiéval édifié par le roi Philippe-Auguste de 1190 à 1202 : il marque ainsi son souhait de faire de cette ville sa capitale (Clovis avait déjà choisie cette ville en son temps). Il sera terminé sous Charles V au XIVème siècle et comprend à l'origine seulement un donjon et une enceinte. Symbole par excellence du pouvoir royal, Philippe Auguste y entrepose le Trésor du royaume, ses archives et son arsenal, mais n'y résidait pas. En 1527, François Ier décide de faire du Louvre sa principale résidence parisienne. Il fait abattre le donjon et confie à l'architecte Pierre Lescot le projet de construction d'un palais moderne dans l'esprit de la Renaissance. Si, à sa mort, le chantier est à peine commencé, son fils Henri II décide de continuer les travaux et de maintenir sa confiance à Lescot qui fait édifier en quelques années la prestigieuse aile centrale abritant la salle de bal.

Par l'agencement de son décor architectural

et le succès qu'elle remporte, cette aile s'impose très vite comme

un manifeste de l'architecture de la Renaissance française. Le chantier

se poursuit par l'édification du pavillon du roi abritant les appartements

royaux et celle de l'aile sud donnant sur la Seine. Celle-ci est

ralentie par les guerres de religion et une grande partie du château

médiéval (aile nord et est) reste encore en place. A partir de 1564,

la reine Catherine de Médicis privilégie la construction un nouveau

palais et d'un grand jardin d'agrément à l'emplacement des tuileries

qui lui donnent son nom, le Palais des Tuileries. Résidence principale

du roi à partir du règne d'Henri III, le Louvre devient un espace

sacré où s'exerce le pouvoir monarchique, un lieu de divertissements

et le théâtre d'évènements historiques.

Après avoir servi pendant

plusieurs siècles de résidence royale, le Louvre est réaménagé en

musée, afin d’offrir à la vue du peuple les œuvres qui étaient en

possession des ci-devant et dans les églises. Le palais du Louvre

devient le Musée du Louvre et est inauguré officiellement le 18

novembre 1793.

Le Sacré Cœur

Le projet de construction d'une basilique dédiée au Sacré-Cœur à Paris trouve ses origines dans le discours prononcé par Monseigneur Fournier le 4 septembre 1870, jour de la déclaration de la Troisième République, attribuant la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870 à une punition divine après un siècle de déchéance morale depuis la révolution de 1789. La première pierre est posée le 16 juin 1875. L'intérieur de la nef sera inauguré en 1891, le campanile (clocher) ne sera terminé qu'en 1912. Toutefois la basilique n'est achevée qu'en 1914 et consacrée en 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale. Il faudra même attendre 1923 pour l'achèvement de la décoration intérieure. Et tout au long de ces années, de formidables et incessantes polémiques accompagneront les travaux.

Musée national du Moyen Âge

Les bâtiments accueillaient les abbés de

l'ordre de Cluny en Bourgogne dès le XIIIe siècle. À la fin du XVe

siècle, le bâtiment construit par Jean III de Bourbon et a été agrandi

par Jacques d'Amboise, abbé de Cluny entre 1485 et 1510. Les armes

d'Amboise, « trois pals alternés d'or et de gueules » ornent les

lucarnes ouvragées de la façade. L'hôtel accueille les abbés de

Cluny et quelques dignitaires importants. La jeune Marie d'Angleterre

y est enfermée pendant 40 jours en 1515 pour s'assurer qu'elle ne

porte pas d'héritier à la mort de son mari le roi Louis XII de France,

ainsi la couronne passe à son cousin, le futur roi François Ier.

Jacques V d'Écosse est également dans l'hôtel de Cluny en 1537 pour

son mariage stratégique avec la fille de François Ier,

Madeleine de France. À partir du XVIIème siècle, l'hôtel

sert de nonciature aux légats du pape. Le nonce y réside alors avec

sa maison qui se compose d'une vingtaine de personnes dont deux

secrétaires. Au XVIIIème siècle, Nicolas-Léger Moutard,

l'imprimeur-libraire de la reine de 1774 à 17924, installe ses presses

dans la chapelle, et son adresse est rue des Mathurins, Hôtel de

Cluni5. A la Révolution, l'hôtel est vendu comme bien national et

subit des transformations et des agressions jusqu'à son acquisition

par l'État en 1843. L'hôtel de Cluny est partagé entre plusieurs

propriétaires ou locataires particuliers comme les astronomes Joseph-Nicolas

Delisle (1688-1768) et ses élèves Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande

(1732-1807) et Charles Messier (1730-1817) qui transforment la tour

en observatoire. En 1833, Alexandre Du Sommerard conseiller-maître

à la Cour des comptes et amateur passionné par le Moyen Âge s'y

installe, et loue quelques pièces à un imprimeur pour y organiser

sa collection d'objets. Un musée consacré aux monuments, meubles

et objets d'art de l'Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance.

L'hôtel est aujourd'hui le plus ancien témoin de l'architecture

des hôtels particuliers construit à Paris entre cour et jardin.

Il est de style gothique flamboyant selon un plan en U, d'un corps

de logis prolongé par deux petites ailes en équerre délimitant une

cour intérieure trapézoïdale.

Tour Eiffel

Contestée par certains à l'origine, la tour

Eiffel fut d'abord, à l'occasion de l'exposition universelle de

1889, la vitrine du savoir-faire technique français. Plébiscitée

par le public dès sa présentation à l'exposition, elle a accueilli

plus de 200 millions de visiteurs depuis son inaugurationo. Sa taille

exceptionnelle et sa silhouette immédiatement reconnaissable en

ont fait un emblème de Paris. Imaginée par Maurice Koechlin et Émile

Nouguier, respectivement chef du bureau des études et chef du bureau

des méthodes d'Eiffel et Cie la tour Eiffel est conçue pour être

le « clou de l'Exposition de 1889 se tenant à Paris. ». Elle salue

également le centenaire de la Révolution française. Le premier plan

est réalisé en juin 1884 et amélioré par Stephen Sauvestre, l’architecte

en chef des projets de l'entreprise, qui lui apporte plus d'esthétique.

Le 1er mai 1886, le ministre du Commerce et de l'Industrie Édouard

Lockroy, fervent défenseur du projet, signe un arrêté qui déclare

ouvert « un concours en vue de l’Exposition universelle de 1889

»5. Gustave Eiffel remporte ce concours et une convention du 8 janvier

1887 fixe les modalités d'exploitation de l'édifice. La galerie

Vittorio Emanuele II, au centre de Milan, fut une source d'inspiration,

pour sa structure métallique. Note : Monsieur Joris-Karl Huysmansun

un des nombreux détracteurs de la tour a écrit :

« un tuyau

d'usine en construction, une carcasse qui attend d'être remplie

par des pierres de taille ou des briques, ce grillage infundibuliforme,

ce suppositoire criblé de trous.»

Construite en deux ans, deux mois et cinq jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, elle est inaugurée, à l'occasion d'une fête de fin de chantier organisée par Gustave Eiffel, le 31 mars 1889. Sa fréquentation s'érode rapidement ; la tour Eiffel ne connaîtra véritablement un succès massif et constant qu'à partir des années 1960, avec l'essor du tourisme international. Elle accueille maintenant plus de six millions de visiteurs chaque année. Sa hauteur lui a permis de porter le titre de « plus haute structure du monde » jusqu'à la construction en 1930 du Chrysler Building à New York. La tour Eiffel est inscrite aux monuments historiques depuis le 24 juin 1964 et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991, en compagnie des autres monuments parisiens.

Le Panthéon

En 1744, se trouvant à Metz et souffrant

d’une grave maladie, Louis XV fait le vœu, s’il survit, de faire

ériger une église dédiée à sainte Geneviève. Rétabli, et de retour

à Paris, il charge le marquis de Marigny, directeur général des

bâtiments, d'édifier le monument en lieu et place de l’ancienne

abbaye Sainte-Geneviève, alors en ruines. Plusieurs architectes

comme Laurent Destouches conçoivent les plans d'un nouvel édifice.

Mais en 1755, le marquis de Marigny confie la responsabilité des

plans à l’architecte Jacques-Germain Soufflot, qui avait envoyé

de Rome un projet adopté par acclamation. L'abbé de Sainte-Geneviève

bénit le terrain le 1er août 1758. Dès lors, on commence à creuser

les fondations. Louis XV pose la première pierre le 6 septembre

1764, devant une grandiose préfiguration : le futur portail y figure

peint et représenté grandeur nature, comme un décor en toile tendu

sur une charpente ; l'œuvre est due aux peintres Pierre-Antoine

Demachy et Callet. Le roi est accompagné du dauphin, de l'abbé de

Sainte-Geneviève, du marquis de Marigny (surintendant des bâtiments)

ainsi que de l'architecte Soufflot, qui lui présente son projet.

Cependant, des critiques s’élèvent bientôt, dès 1770, au sujet du

dôme dont on prédit, notamment l’architecte Pierre Patte, que les

bases ne suffiront pas à le porter et que, faute de remplacer les

colonnes de soutènement par des piliers pleins et massifs, l’édifice

est voué à l'effondrement. La construction prend du retard à cause

de difficultés financières dues à la guerre et à la mort de Soufflot

en 1780. L'édifice ne sera achevé qu'en 1790.

C'est à la mort

de Mirabeau, le 2 avril 1791, qu'on se mit à songer à imiter l'Angleterre

qui réunissait les tombes des grands hommes dans Westminster, comme

d'ailleurs on le faisait aussi en France à Saint-Étienne-du-Mont.

Certains proposaient la Rotonde de la Villette tandis que d'autres

suggéraient le Champ de Mars; c'est finalement la proposition d’Emmanuel

Pastoret, à l’Assemblée nationale qui est retenue. Elle décide,

par un décret du 4 avril 1791, d’utiliser l’édifice qui vient d'être

achevé et n'est pas encore consacré comme église, afin qu'il serve

de nécropole aux personnalités exceptionnelles qui contribueront

à la grandeur de la France.

Les Invalides

Jusqu'au XVIIe siècle aucune fondation particulière

n'existe pour abriter les soldats invalides. En 1670, Louis XIV

décide la création de l'Hôtel des Invalides destiné à accueillir

les vétérans de ses guerres. La direction des travaux est confiée

à l'architecte Libéral Bruant, qui érige un chef d'œuvre du style

classique, grandiose, sobre et élégant.

Les premiers pensionnaires

s'y installent en 1674. A la fois hospice, caserne, couvent, hôpital

et manufacture, l'Hôtel est une véritable cité réglementée selon

un système à la fois militaire et religieux. A la fin du XVIIe siècle,

il abrite jusqu'à 4000 pensionnaires. Ceux-ci, encadrés par leurs

officiers, se partagent en compagnies. Les plus valides assurent

un service de garde, notamment à la Bastille, les autres animent

des ateliers de cordonnerie, tapisserie et enluminure. Sous le Consulat

puis l'Empire, Napoléon Bonaparte réorganise l'institution et amorce

la transformation de l'église Saint-Louis en panthéon militaire

national. Cette évolution est consacrée à partir de 1840 par l'édification,

sous le Dôme, du tombeau de l'Empereur.

L'Assemblée Nationale

Le palais Bourbon a été construit pour Louise Françoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes, fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui avait épousé Louis III de Bourbon-Condé, duc de Bourbon et VIème prince de Condé. Le Palais Bourbon et l'Hôtel de Lassay furent édifiés simultanément, de 1722 à 1728, sur des terrains acquis par la duchesse de Bourbon en 1720 et dont elle céda une partie à son amant, le marquis de Lassay.

Quatre architectes se succédèrent : Giardini, Pierre Cailleteau dit Lassurance, tous deux prématurément décédés, puis Jean Aubert et Jacques V Gabriel qui termina les travaux en 1728. Le même parti architectural, dit « à l'italienne » caractérisait les deux bâtiments : construction de plain-pied entre cour et jardin.Le Palais achevé en 1728, qui rappelait par son style le Grand Trianon, fut considéré au XVIIIème siècle comme « le plus grand ornement de la ville après les maisons royales ». Après la mort de la duchesse, le Palais fut acquis par Louis XV qui le céda en 1764 au prince de Condé. Celui-ci confia à Le Carpentier puis à Bellisard de vastes travaux d'agrandissement : la cour d'honneur fut entourée de bâtiments prolongés à l'ouest jusqu'à l'Hôtel de Lassay qui avait été racheté en 1768 aux héritiers du marquis. Les Petits Appartements adossés aux remises et écuries furent construits en 1771 et 1772 pour Louise-Adélaïde, l'une des filles du prince de Condé.

De ceux-ci, Mme d'Oberkirch, après la visite qu'elle fit en 1784, a écrit : « C'est un bijou, M. le Prince de Condé en a fait le plus joli colifichet du monde. » Le palais a alors la forme d’un vaste palais dans le style du Grand Trianon à Versailles et proche de l’hôtel de Lassay, construit simultanément et auquel il va bientôt être rattaché par une galerie. Le palais demeura la propriété des princes de Condé, ducs de Bourbon jusqu'à la Révolution française. Sous la Restauration, le prince de Condé voulut récupérer son bien. Il reprit possession de l'Hôtel de Lassay, mais fut obligé de louer le Palais transformé en hémicycle à la Chambre des députés « par un bail de 3 ans ». L’État devint définitivement propriétaire du Palais Bourbon en 1827 et de l'Hôtel de Lassay en 1843.

la Tour Montparnasse

C'est en avril 1970 que la première pierre est posée. La tour Montparnasse est bâtie entre 1969 et 1972 sur l'emplacement même de l'ancienne gare Montparnasse et est inaugurée en 1973. Le chantier nécessite le déblaiement de 420 000 m3 de gravats. Les fondations de la tour sont constituées de 56 piliers en béton armé s'enfonçant à 70 mètres sous terre. Pour des raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessus d'une ligne de métro ; et pour éviter d'utiliser le même appui et de le fragiliser, les structures du métro sont protégées par un corsage en béton armé. D'autre part, de longues poutres horizontales sont placées afin de permettre de dégager l'espace nécessaire en sous-sol pour aménager les voies pour trains. La tour est inaugurée en 1973 et devient l'un des grands points de repère de la capitale. Le Ciel de Paris, un restaurant renommé qui est installée au 56ème étage de la tour et depuis votre table, vous découvrirez une panorama superbe sur la capitale.

Le Grand Palais

Le « Grand Palais des Beaux-Arts » est édifié à Paris à partir de 1897, pour l'exposition universelle prévue du 15 avril au 12 novembre 1900, en lieu et place du vaste mais inconfortable Palais de l'Industrie de 1855. « Monument consacré par la République à la gloire de l’art français », comme l'indique l'un de ses frontons, sa vocation originelle consiste à accueillir les grandes manifestations artistiques officielles de la capitale

Le Petit Palais

Le Petit Palais est un monument historique de Paris, aujourd'hui utilisé comme musée des beaux-arts, qui fut construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 par l'architecte Charles Girault. Il est situé dans le VIIIe arrondissement, avenue Winston-Churchill, face au Grand Palais.

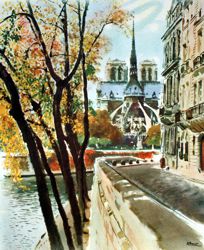

Notre Dame de Paris

En 1163 a lieu la pose de la première pierre par le pape Alexandre III alors réfugié à Sens, en présence du roi Louis VII. L’essentiel des travaux se fera sous la direction de l’évêque Maurice de Sully (1160-1197) et de son successeur Odon de Sully (1197-1208), ce dernier sans lien de parenté avec le premier. On distingue quatre campagnes d’édification correspondant à quatre maîtres d’œuvre différents dont les noms ne nous sont pas parvenus.

Au cours de la Révolution française, de nombreux

actes de vandalisme visèrent la cathédrale : les rois de Juda de

la galerie des Rois de la façade furent décapités et enlevés — on

croyait qu’il s’agissait des rois de France. Entre autres déprédations,

presque toutes les grandes statues des portails furent anéanties

et le trésor fut pillé. L'intégralité des autels furent détruits,

et le mobilier du culte, statues, tableaux, garnitures, tentures,

anéanti ou dispersé. Le Culte de la Raison fit son apparition à

Notre-Dame de Paris le 10 novembre 1793, avec la fête de la Liberté.

Ce culte fut organisé par Pierre-Gaspard Chaumette, et le maître-autel

se vit ainsi transformé en autel de la déesse Raison. Fin novembre

de cette année, le culte catholique fut d’ailleurs interdit à Paris.

La cathédrale fut ensuite transformée en entrepôt.

Peu après

la signature du concordat de 1801, la cathédrale fut rendue au culte

(18 avril 1802). On procéda rapidement à quelques réfections d’urgence

si bien qu'en décembre 1804, Napoléon Bonaparte put s’y sacrer empereur

des Français, en présence du pape Pie VII. L’édifice avait été blanchi

à la chaux pour la circonstance, puis dissimulé sous des décors

de Charles Percier et François-Léonard Fontaine. Les drapeaux d’Austerlitz

avaient été accrochés aux murs afin de masquer le pitoyable état

de l’édifice. Une fois la paix retrouvée, la cathédrale était dans

un tel état de délabrement que les responsables de la ville commencèrent

à envisager la possibilité de l’abattre totalement. Le grand romancier

Victor Hugo, admirateur de l’édifice, écrivit alors son roman Notre-Dame

de Paris (publié en 1831) qui eut un énorme succès et avait notamment

pour but de sensibiliser le public à la valeur d’un tel monument.

Il réussit à créer un large mouvement populaire d’intérêt en faveur

de la cathédrale. Son roman avait rendu vie à un monument alors

marginalisé et l’avait rendu plus familier aux Parisiens. À cela

s’ajoutait le poids du nouveau courant européen appelé romantisme

qui s’efforçait de donner aux hommes une nouvelle conception du

monde. Par son roman, Victor Hugo contribua largement à sauver le

chef-d’œuvre meurtri d’un destin fatal. C'est à Eugène Viollet-le-Duc

architecte des Monuments de France que l'on doit la restauration

complète de ce monument qui en 2012 fête ses 850 ans

Gare d'Orsay

La gare, ancien terminus de la Compagnie

du Chemin de fer de Paris à Orléans, avait pour vocation originelle

d'accueillir les visiteurs de l'Exposition universelle de Paris,

et les délégations étrangères qui se rendent à Paris. Elle permit

ainsi de prolonger jusqu'au cœur de Paris les lignes de la Compagnie

d'Orléans, qui souffraient de la position excentrée de la gare de

Paris-Austerlitz.

Le président de la république française Valéry

Giscard d'Estaing souhaitait transformer l'édifice pour en faire

un musée des arts du XIXe siècle. En concurrence frontale avec le

Musée du Louvre, riche en œuvres picturales de la 1re moitié du

XIXe siècle, il est décidé que le futur Musée d'Orsay en sera le

prolongement et le complément. La période, allant de 1848 à 1914

est arrêtée. Après plusieurs années de difficultés, un concours

est organisé entre des équipes réunissant architectes et muséographes.

C'est l'équipe ACT Architecture composée de Renaud Bardon, Pierre

Colboc et Jean-Paul Philippon qui se voit confier la transformation

de la gare en musée. L'architecte d'intérieur Gae Aulenti y a également

participé, notamment pour la conception de la grande galerie qui

accueille les visiteurs. L'élection de François Mitterrand à la

présidence, en 1981, ne remet pas longtemps en cause un projet qui

amorce un programme de grands travaux. Les conservateurs du Musée

d'Orsay souhaitent faire de la grande nef un lieu de dialogue entre

les courants novateurs des arts plastiques (à commencer par une

très belle présentation d'œuvres impressionnistes) et l'art considéré

comme « pompier ». Se refusant à faire un choix trop orienté vers

des goûts propres à notre époque, Orsay n'oblitère pas ceux des

générations futures. Une place importante est attribuée à la sculpture

monumentale, l'architecture, les arts décoratifs et la musique ainsi

qu'à l'organisation de nombreuses expositions temporaires.

Arc de triomphe de l'Étoile

Napoléon Ier, au lendemain de la bataille d'Austerlitz déclare aux soldats français : « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de Triomphe » et par un décret impérial en date du 18 février 1806 ordonne la construction de cet arc de triomphe consacré à perpétuer le souvenir des victoires des armées françaises. Son projet initial était d'en faire le point de départ d'une avenue triomphale traversant notamment le Louvre et la place de la Bastille. Pour la conception du monument, l'architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin fut en concurrence avec son confrère Jean-Arnaud Raymond, chargé de collaborer avec lui. Le premier souhaitait orner l'arc de colonnes isolées tandis que le second les voulait engagées, l'incompatibilité de ces deux conceptions rendant impossible toute collaboration entre les deux architectes. Un arbitrage rendu par Champagny, ministre de l'Intérieur, força Raymond à se retirer honorablement. Chalgrin supprima alors les colonnes de son projet. La première pierre fut posée le 15 août 1806. Les fondations exigèrent deux années de chantier. En 1810, les quatre piles s'élevaient à environ un mètre au-dessus du sol. À l'occasion de son mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise et de l'entrée de celle-ci dans Paris, l'Empereur délégua des crédits qui permirent à Chalgrin de construire une maquette en vraie grandeur en charpente, stuc et toiles peintes qui restèrent assez longtemps en place et sous laquelle la princesse passa. L'architecte mourut assez subitement en 1811, suivi, huit jours après lui, par son confrère Raymond. Lors des premières défaites napoléoniennes (Campagne de Russie en 1812), et des évènements de 1814, l'arc de triomphe était élevé jusqu'aux voûtes, mais la construction fut interrompue puis abandonnée sous la Restauration. Louis XVIII ne reprit la construction qu'en 1824 avec les architectes Louis-Robert Goust puis Huyot et sous la direction de Héricart de Thury. En 1830, Louis-Philippe reprit la pensée initiale de Napoléon mais, dans un esprit de réconciliation, associe les armées qui ont combattu entre 1792-1815. C’est Louis-Philippe et Adolphe Thiers qui ont décidé du choix des thèmes et des sculpteurs : Le départ des Volontaires, communément appelé La Marseillaise, de François Rude et Le Triomphe de Napoléon de Jean-Pierre Cortot. Plus spectaculaire est la frise située au sommet de l’Arc et qui se divise en deux parties : Le départ des Armées et Le Retour des Armées avec une longue scène centrale à la gloire de la Nation. La construction sera finalement reprise et achevée entre 1832 et 1836, sous Louis-Philippe. L'Arc de triomphe de l'Étoile est inauguré le 29 juillet 1836 pour le sixième anniversaire des Trois Glorieuses. Au départ, une grande revue militaire en présence de Louis-Philippe avait été prévue. Mais, alors qu'il venait d'être visé par un nouvel attentat le 25 juin, le président du Conseil, Adolphe Thiers, convainc le roi de s'en abstenir. La revue militaire est décommandée et remplacée par un grand banquet offert par le roi à trois cents invités, tandis que le monument est inauguré en catimini par Thiers, à sept heures du matin

Palais de l'Élysée

Après la mort de Louis XIV, en 1715, dont la fin de règne rime avec une certaine austérité, le Régent du royaume, Philippe d'Orléans, délaisse Versailles au profit de Paris, entraînant avec lui la Cour, qui dès lors s'y fait construire comme les membres de la bourgeoisie divers palais et hôtels particuliers. La même année, Louis Henri de La Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, sollicite du Régent la capitainerie des chasses de Monceaux. Ce dernier aimant se moquer des courtisans désargentés lui rétorque : « Je vous l'accorderai lorsque je pourrai vous en porter moi-même le brevet dans un hôtel à vous ». La moquerie affecte directement le comte qui n'a pas de demeure parisienne digne de ce nom ; Saint-Simon disait d'ailleurs de lui : « Tout ce qu'il avait en lui était tourné à l'ambition ». Il vend alors au célèbre banquier John Law son comté de Tancarville, en Normandie, pour 732 000 livres (alors qu'il l'avait acheté dix ans auparavant à la duchesse de Nemours pour 350 000 livres) et rachète le marais des Gourdes deux terrains ayant apprtenu à André Le Nôtre d'une trentaine d'arpents pour 77 000 livres, situé entre l'actuelle rue du Faubourg-Saint-Honoré, alors simple chaussée bordée de masures au toit de chaume menant au village du Roule, et le Grand Cours les actuels Champs-Élysées, lieu de promenade créé par Colbert dans l'axe des Tuileries. Il n'y alors encore aucun hôtel particulier, ce n'est que jardins maraîchers, bois, pépinières et une maladrerie, mais le projet de construction de la future avenue des Champs-Élysées va rapidement y amener architectes et aristocrates qui veulent quitter le centre-ville devenu trop exigu. L'ancien propriétaire du terrain, l'architecte et contrôleur des bâtiments du Roi Armand-Claude Mollet (futur architecte de Louis XV et allié des Le Nôtre à qui il rachète le terrain des Gourdes, jouant au spéculateur immobilier), prévoit dans le contrat de vente qu'il soit chargé d'y construire un hôtel destiné à la résidence du comte d'Évreux. Pour s'assurer un train de vie en accord avec son rang, le comte d'Évreux avait épousé la fille de l'homme d'affaires Antoine Crozat, ce qui lui apporte une dot de 2 000 000 livres qui lui permettra de financer son hôtel. Elle a alors douze ans et lui trente-deux. Le souci des nobles de la fin du règne de Louis XIV est alors de trouver de l'argent, dépensé dans les fastes de la Cour et les guerres ; le souci des bourgeois, de s'élever socialement : cette union est un exemple de ce qui avait souvent cours en ces temps. Mais le comte, désirant rester célibataire et fortuné, congédie sa jeune épouse le 14 décembre 1720, le jour du bal de l'inauguration de l'hôtel à laquelle assiste sa maîtresse la duchesse de Lesdiguières. Le comte, ayant spéculé sur le système de Law notamment sur la Compagnie des Indes, retire assez d'argent pour rembourser, à son beau-père, la dot de son épouse dès l’année précédente. Celle-ci meurt à l'âge de vingt-neuf ans et son père n'aura alors de cesse que de vouloir plus d'argent du comte, arguant que la banqueroute de Law avait bouleversé la valeur de la monnaie. Édifié entre 1718 et 1720 et décoré entre 1720 et 1722, l'hôtel d'Évreux, demeure imposante au milieu des modestes échoppes du faubourg Saint-Honoré, est aménagé selon les principes d'architecture en vogue à l'époque. Il y a un corps de bâtiment de deux étages, élevé sur un vaste sous-sol. Il reste l'un des meilleurs exemples du modèle classique : il commence par un vestibule (rez-de-chaussée à colonnes qui est évidé pour que les visiteurs n'attendent pas sous la pluie) dans l'axe d'une cour d'honneur, un corps central double en profondeur et à trois degrés (rez-de-chaussée, étage noble et étage sous comble) et deux ailes en équerre de part et d'autre en simple rez-de-chaussée. le Petit Appartement plus facile à chauffer dans l'aile de gauche qui sert de petits appartements au comte, l’Appartement des Bains dans l'aile de droite. La vaste cour d'honneur est bordée de deux murs aveugles à arcades « en défoncé » surmontés d'une balustrade et s'ouvre sur un portail monumental à quatre colonnes ioniques supportant le blason du propriétaire.

L'ordonnancement des lieux permet alors toutes les adaptations souhaitées par les propriétaires successifs. Il n'y a pourtant pas encore d'escalier d'honneur, mais que des coursives et le premier étage n'est ni meublé ni décoré, le Comte considérant que les travaux lui ayant assez coûté et qu'il vivait au rez-de-chaussée, pensait que de toute manière, le Régent ne voudrait pas visiter l'étage, mais se contenterait des salons d'apparat. En effet, contrairement aux hôtels particuliers de l'époque, qui comportent un rez-de-chaussée de réception, un premier étage pour recevoir des proches et de la famille, et des appartements privés dans les ailes, le comte n'aménage que l’appartement de parade du rez-de-chaussée, par économie mais aussi parce qu'il était séparé de son épouse et sans enfant. Les décors intérieurs de style Régence sont réalisés sous la direction de l'architecte Jules Michel Alexandre Hardouin qui remplace Armand-Claude Mollet en 1720. Il est à noter le nombre important de boiseries, fleurons, rosaces, dessus-de-porte ou rinceaux essentiellement dus au sculpteur Michel Lange. Le décor des salons de réception, bien que modifié au cours des siècles, conserve l'essentiel de son aspect d'origine. L'abbé Antonini, en visite, déjà frappé par un « tableau mouvant » déclare en outre être étonné par « les lustres qui étaient du dernier beau ». L'achitecte Jacques-François Blondel, notamment auteur des planches relatives aux palais et hôtels dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert sacre l'hôtel « plus belle maison de plaisance des environs de Paris » La chute de Napoléon III en 1871, met fin à l'époque monarchique du palais. Le président Adolphe Thiers n'y séjourne qu'un mois en 1872 et un mois au début de l'année d'après. Le 15 juillet 1873, le nouveau président Patrice de Mac Mahon y reçoit le shah de Perse Nasseredin Shah qui est le premier souverain étranger en visite officielle dans la nouvelle République et s'installe définitivement dans le palais à partir de septembre 1874 avec sa femme et ses quatre enfants. Mais ce n'est que par la loi du 22 janvier 1879 que l'Élysée devient officiellement la résidence des présidents de la République française.

Halle Saint Pierre

Pour les amoureux de l’Art Brut, voici l’adresse

d’un lieu, peut être méconnu et qui pourtant mérite une visite.

Les œuvres exposées n’appartiennent à aucune catégorie, sinon à

celles créées par des passionnés. A l’aides d’objets venant pour

la plus part de récupérations de nos déchets, tels que morceaux

de bouteilles, de vaisselle, de ferrailles et autres « trucs » abandonnés

et qui encombrent nos poubelles . Ces artistes néophytes s’adonnent

à leur passe temps favori en réalisant des œuvres issues tout droit

de leur imaginaire.

Cette liste est loin d'être complète, tant s'en faut alors pour tous les monuments oubliés ou passé sous silence je vous invite à consulter de l'Office du tourisme de la ville de Paris

Et comme en France tout fini par des chanson, découvrez une promenade dans Paris avec le chanteur Yves Montand.