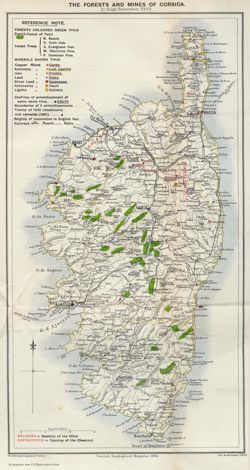

La Corse

La Corse-Sardaigne (Corsica et Sardinia en latin) est une province romaine, vers 120 Les Phéniciens sont les premiers à fonder des comptoirs commerciaux en Corse et en Sardaigne : Caralis (Cagliari), Tharros (Torre di San Giovanni), mais les Grecs de Phocée les concurrencent avec leurs colonies d’Alalia (actuelle Aléria) en Corse (fondée vers -560) et de Terranova Pausania (Olbia) en Sardaigne. Les Carthaginois aidés des Étrusques vainquent les Phocéens à Alalia en -535. La Sardaigne, puis la Corse, passent sous le contrôle de Carthage.

Lors de la première guerre punique, les

Romains attaquent la Sardaigne dès 259 avant J.C., mais ne s’en emparent

pas. Après la défaite de Carthage en 241 avant J.C., les mercenaires sardes

au service de Carthage se révoltent en 238 avant J.C. et demandent l’aide

des Romains. Ceux-ci déclarent à nouveau la guerre à Carthage

et envoient leur flotte de guerre. En 229 avant J.C., Carthage cède à

Rome la Corse et la Sardaigne, perdant ainsi deux places stratégiques

en mer Tyrrhénienne. Lors de la seconde guerre punique (218-201),

les Carthaginois tentent en vain de reprendre la Sardaigne.

Les Romains, maitres des côtes et des plaines, mettent près

d’un siècle à soumettre les populations indigènes de l’intérieur

des iles. En 27 avant J.C., la Sardaigne et la Corse, enfin largement

pacifiées, deviennent une province sénatoriale, mais l’insécurité

que fait régner le brigandage oblige à la transformer vers 66

en province impériale pour y envoyer des légions. Jugées peu

attirantes en raison de leur rudesse, la Corse et la Sardaigne

servent plusieurs fois de lieu de bannissement durant l’Empire

romain : En 19, Tibère envoie en Sardaigne plusieurs milliers

de juifs de Rome accusés de prosélytisme, afin qu'ils luttent

contre les brigands et travaillent aux mines. Sénèque le Jeune

est relégué en Corse entre 41 et 48. La Sardaigne est une des

provinces productrices de blé, qu'elle exporte vers Rome via

Ostie, comme en témoigne les représentations commerciales de

Karalis (Cagliari) et de Turris (Porto Torres) dans la place

des Corporations. Les Vandales, après avoir envahi l’Afrique

romaine, s’emparent de la Corse et de la Sardaigne, vers 456.

Ils les gardent jusqu’en 533, date de leur reconquête par Bélisaire,

général de l’empereur d’Orient Justinien Ier. Mais l’Empire

byzantin, n’ayant plus les moyens de conserver sa domination,

abandonne ces iles aux envahisseurs arabes.

Au dire de Pline,

les Romains divisèrent l'île en 33 civitates, civitas étant

une commune étrangère ; cité, municipe ou colonie, elle se composait,

en dehors de la ville quand il y en avait une, d'un territoire

plus ou moins étendu. Ce territoire renfermait des vici, bourgs,

des pagi, villages, des castella ou oppida, réduits fortifiés,

des fermes et des grandes propriétés, fundi, villa et prædia.

Cette dernière expression s'est conservée et, sous le nom de

presa, les Corses désignent la partie cultivée du territoire

par opposition à la portion réservée au libre parcours.

À

la chute de Rome, le déferlement des peuples « barbares » sur

l’Europe n’épargne pas la Corse. Les Vandales sont les premiers

à arriver, depuis le sud de l’Espagne, en passant par le Maghreb,

la Sicile et la Sardaigne. Ils ne sont à l’origine que de massacres,

terreur, incendies, famine. Les Corses se réfugient dans les

montagnes pour leur échapper. Les Vandales rapportent aussi

d’Afrique la malaria ou paludisme. Les Vandales sont chassés,

en 533, par les Byzantins dont les fonctionnaires vivent de

rapine, de corruption et de fraude. Puis les Ostrogoths s'aventurent

dans l'île. Enfin les Lombards, venus des Alpes, n’occupent

l’île que trois décennies mais parviennent à codifier l’usage

local de la « dette de sang », future « vendetta ». Lorsque

Charlemagne devient Roi des Lombards, en 774, il confirme une

partie de la donation de Quierzy que son père avait fait au

pape Etienne II. La Corse entre alors dans l’obédience du Saint-Siège,

sans effet réel et immédiat pour le successeur de celui-ci,

Adrien Ierer.

À partir du VIIIème siècle, les Sarrasins

d’Espagne et d’Afrique du Nord (Maures, Berbères ou Arabes)

multiplient les attaques sur les côtes corses et mettent les

ports à sac, coupant l’île du continent durant près de trois

siècles sans vraiment vouloir l’envahir. La population recule

à nouveau dans les montagnes et fait appel au pape, supposé

propriétaire de l’île. C’est la Marche de Toscane, déléguée

par le pape, qui vient à son secours.

Selon certains historiens,

le blason et le drapeau à la tête de Maure tireraient leur origine

de cette époque. Ces luttes pourraient être à l’origine de la

féodalité et de la noblesse en Corse. En effet, les déplacements

de population dus aux invasions (émigration, repli dans les

hauteurs) cloisonnent les Corses dans les hautes vallées. L’Église

officialise ces « pièves » (pievi), regroupements de population

plus ou moins isolés les uns des autres, et, vers l’an mil les

seigneuries se constituent sous l’autorité du pape : la gestion

insulaire est déléguée à un comte (le premier selon la tradition

est Ugo Colonna, à l’origine de la noblesse corse), qui nomme

des juges locaux. Les seigneurs dressent de petits châteaux

ou donjons, assurent la paix et la justice, prélèvent une redevance

(accattu). Les vassaux sont surtout liés à leur suzerain par

des liens d’amitié et de parenté (clienti) même si la pyramide

féodale tend à s’imposer. Certains comtes s’arrogent les droits

et privilèges des comtes carolingiens, comme Arrigo Bel Messere,

installé dans son « palais » de Poghju-di-Venacu. La disparition

de ce dernier marque l’émiettement du pouvoir féodal.

En

raison des rivalités que connaît la Corse, au XIème siècle, le

pape accorde à l’évêque de Pise l’investiture des évêques corses

et les Pisans commencent deux siècles de domination sur l’île.

Sous le gouvernement des juges et des seigneurs pisans, des

constructions sont édifiées (églises, ponts, etc.). Mais, Pise

perd la protection pontificale et des rivalités internes l’affaiblissent.

Gênes entre alors en conflit contre son ancien allié dans la

lutte contre les Sarrasins. En 1284, à la bataille navale de

Meloria, la flotte pisane est détruite. Plusieurs campagnes

de Gênes (1289-1290) lui rallient les féodaux, alors que les

Pisans renoncent à la Corse. La trêve signée par Pise en juillet

1299 accorde la domination totale de l’ile par Gênes. Celle-ci

devient génoise pour six siècles, en dépit du Saint-Siège, qui

tente en 1297 de confier la direction de la Corse à la maison

d’Aragon.

Les Génois doivent

cependant défendre leur nouvelle conquête face aux menaces des

Sarrasins (les tours qui ceinturent l’ile sont construites plus

tard dans ce but), des Aragonais, installés en Sardaigne, des

Français, pour qui la Corse est un avant-poste contre l’Espagne.

Mais Gênes fonde sa conquête sur sa puissance bancaire. Gênes

partage l’ile en dix provinces, elles-mêmes divisées en pièves

(les soixante-six pièves reprises du système féodal). Les Génois

construisent (urbanisation : Bastia devient siège du gouverneur,

ponts, routes, etc.), développent les vergers, importent de

Corse vins, huiles, bois, huitres, poix, mais imposent lourdement

la Corse et s’assurent la quasi-exclusivité du commerce avec

l’île. La langue et certains usages (religieux notamment) corses

sont grandement influencés par l’occupant. En 1297, le pape

Boniface VIII tente de réaffirmer son autorité sur la Corse

et la Sardaigne en y investissant Jacques II, roi d’Aragon,

et en 1305, le pape Clément V renouvele cette tentative. Les

Aragonais ne s’attaquent qu’à la Sardaigne pisane, dans un premier

temps. Les Génois, craignant de voir la Corse envahie, s’allient

aux Pisans pour lutter contre les Aragonais en Sardaigne. Mais

bientôt, Jacques II renonce à ses droits sur la Corse en échange

de la paix en Sardaigne, et s’y installe. Cependant, en 1346,

les troupes du roi d’Aragon Pierre IV débarquent vers Bonifacio,

et une guerre éclate entre les Génois et les Aragonais et leurs

alliés Vénitiens. Gênes sort victorieuse du conflit mais doit

alors faire face à la montée de la puissance de la noblesse

corse. La rivalité entre les féodaux corses, les clans génois

et le pape Eugène IV se conclut en 1453 par la cession du gouvernement

de l’île à une banque, l’Office de Saint Georges. L’Office bâtit

de nouvelles tours sur le littoral ainsi que des villes fortifiées

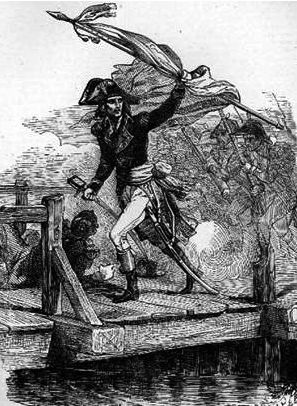

: Ajaccio (1492), Porto-Vecchio (1539). En 1553, les Corses,

menés par Sampiero Corso, alliés aux Français et aux Turcs d'Alger,

entament une révolution qui prend Gênes par surprise. Bastia

tombe en quelques heures, Corte se rend sans combattre, Saint-Florent

et Ajaccio ouvrent leur porte aux révolutionnaires. Bonifacio

et Calvi, peuplées de Ligures fidèles aux Génois, résistent

à l’abri de leur citadelle. La première tombe, la seconde n’est

jamais conquise. L’amiral génois Andrea Doria contre-attaque

avec une armada face aux Français, qui ont dégarni la Corse

après la victoire et le retrait de leurs alliés turcs. Le général

français de Thermes voit les villes tomber tour à tour : Bastia

tient huit jours, Saint-Florent résiste trois mois. Sampiero

récupère Corte et Vescovato. La Guerre de Corse s’enlise en

guerre d’usure : De Thermes et Sampiero sont écartés par la

France au profit du général Giordanno Orsini. Le moral des Corses

révoltés est entretenu par une suite de guérillas, malgré des

représailles jusqu’à la trêve de Vaucelles (5 février 1556),

quand Henri II de France rend à Gênes certaines places fortes.

Les Génois ne reprennent possession de l’île tout entière qu’avec

le traité du Cateau-Cambrésis (3 avril 1559). L’Office de Saint

Georges, qui reprend le commandement de la Corse, impose une

série de mesures jugées dictatoriales. La révolte du peuple

corse repart lors du débarquement de Sampiero, aidé par Catherine

de Médicis, au golfe de Valinco (12 juin 1564). Les insurgés

reconquièrent l’intérieur de l’île, laissant les villes côtières

aux Génois. Malgré les renforts envoyés rapidement, Gênes n’inflige

aucune défaite décisive à Sampiero. Des villages sont détruits,

Cervione brûlé, mais Corte se rend aux insurgés.

La République

doit faire appel aux Espagnols pour reprendre certaines places

(1566), tandis que les renforts envoyés par la France à Sampiero

s’avèrent inefficaces. Après nombre de trahisons et de désertions

dans les rangs insurgés, Sampiero est tué près de Cauro (guet-apens

d’Eccica-Suarella, 17 janvier 1567). Son fils de 18 ans ne continue

la lutte que deux ans avant de s’exiler en France (1er avril

1569). La République de Gênes exploite le Royaume de Corse comme

une colonie, moyennant des droits à payer à l’Office de Saint

Georges. L’administration est réorganisée autour de paroisses

démocratiques, une crise ravage l’économie, Calvi et Bonifacio

bénéficient de franchises et d’exemption pour leur fidélité

aux Ligures, le gouverneur de la colonie instaure un système

juridique corrompu. Les Statuts (décembre 1571) garantissent

un minimum de justice et le Syndicat défend, pour un temps,

les autochtones. Le maquis devient le refuge des condamnés par

contumace, mais l’insécurité est réduite par une redevance sur

les ports d’armes. Les impôts comme le commerce sont iniques

et les Génois se réservent des monopoles. Après 1638, une nouvelle

politique économique est alors instaurée : plantation d’arbres

et de vignes, accroissement du cheptel, etc. mais aucun Corse

ne peut accéder à la propriété. Les bergers corses sont chassés

peu à peu des plaines, les autochtones grondent. En 1729, éclate

la guerre d’Indépendance. Les émeutes spontanées de 1729 éclatent

à la suite de l'incident de Bustanico, à savoir le prélèvement

des impôts par le gouverneur en dépit de la décision de Gênes

d'arrêter leur levée. Elles se cristallisent sur le refus de

l'impôt, mais les causes profondes sont multiples : la pression

fiscale en général, taille et gabelle jugées excessives pour

le contexte économique de crise ; mais aussi, les abus des percepteurs

génois envers les Corses ; et enfin, l'insécurité exacerbée

par la disette, due à des bandits isolés ou à des bandes audacieuses.

Cette troisième raison entraîne la demande de rétablissement

du port d'armes, dans un souci traditionnel en Corse d'assurer

soi-même sa propre sécurité et de se faire sa propre justice.

Gênes interprète cette revendication comme un refus de payer

l'impôt de deux seini. Les premières émeutes démarrent en novembre

1729, dans la région du Boziu. La rébellion s'étend par la suite

à la Castagniccia, la Casinca, puis le Niolo. Saint-Florent

et Algajola sont alors attaquées, Bastia mise à sac en février

1730, et en décembre de cette même année, lors de la consulte

de Saint-Pancrate, la Corse élit ses généraux : Luiggi Giafferi,

Andrea Ceccaldi et l'abbé Raffaelli. Gênes fait alors appel

aux troupes de l'empereur Charles VI. Cette intervention impériale

de 1731 est repoussée une première fois mais quelques semaines

plus tard, de puissants renforts viennent à bout des rebelles.

En juin 1733, Gênes accorde au peuple corse certaines concessions

garanties par l'Empereur, mais jugées insuffisantes dans l'île.

La rébellion reprend quelques mois plus tard, sous le commandement

cette fois de Hyacinthe Paoli, le père de Pascal. Le 30 janvier

1735, est énoncé un règlement établissant la séparation définitive

de la Corse d'avec Gênes, et contenait les bases de la constitution.

Par son première article, la Consulta déclare: "Au nom de la

Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Sainte-Esprit, de

l'immaculée Conception de la Vierge Marie, sous la protection

de la Sainte Mère Avocate, nous élisons, pour la protection

de notre patrie et de tout le royaume l'Immaculée conception

de la Vierge Marie, et de plus nous décidons que tous les armes

et les drapeaux dans notre dit royaume, soient empreints de

l'image de l'Immaculée Conception, que la veille et le jour

de sa fête [8 décembre] soient célébrés dans tout le royaume

avec la plus parfaite dévotion et les démonstrations les plus

grandes, les salves de mousquetaires et canons, qui seront ordonnées

par le Conseil suprême di royaume. " En juillet 1768, à la suite

du traité de Versailles, la France rachète à Gênes ses droits

sur l'île. En fait, au départ il s'agit seulement d'une délégation,

la France est chargée d'administrer la Corse durant dix ans

et de la pacifier. Gênes étant dans l'incapacité de rembourser

à la France ses frais, l'île devint au bout de dix ans, propriété

de la France. Les troupes françaises occupent rapidement le

Cap Corse, et un mois plus tard, le marquis de Chauvelin débarque

avec de nombreuses troupes sous son commandement. Les Français

sont vaincus à la bataille de Borgo en octobre. Mais, au printemps

1769, le comte de Vaux débarque avec 24 000 hommes et bat les

patriotes le 9 mai à Ponte Novu. Près d'un mois plus tard, les

places fortes de haute corse étant conquises, et voulant bloquer

l'avancée Française dans l'au-delà des monts,

Le Général Paoli tient le discours suivant devants le peu de

troupes qu'il lui reste:

Le Général Paoli tient le discours suivant devants le peu de

troupes qu'il lui reste:

"Enfin, mes braves compagnons, nous

voici réduits aux dernières extrémités. Ce que n'ont pu une

guerre de trente ans, la haine envenimée des Génois, et les

forces de diverses puissances de l'Europe, la soif de l'or l'a

produite. Nos malheureux concitoyens séduits et trompés par

quelques chefs corrompus sont allés d'eux-même au devant des

fers qui les accablent. Notre heureux Gouvernement est renversé

nos amis sont morts ou prisonniers ; et à nous qui avons eu

le malheur de vivre jusqu'à ce jour pour voir la ruine de notre

pays, il ne nous reste que la triste alternative de la mort

ou de l'esclavage. Ah! pourriez-vous vous résoudre, pour retarder

de quelque peu ce moment extrême que nous devons tous subir,

à devenir esclaves d'un peuple d'injustes oppresseurs? Ah! mes

chers amis, rejetons loin de nous cette honteuse pensée: L'or

ni les offres brillantes des Français n'ont pu m'éblouir, leurs

armes ne m'aviliront point. Après l'honneur de vaincre, il n'est

rien de plus grand qu'une mort glorieuse. II ne nous reste donc

qu'à nous faire un chemin vers la mer à travers nos ennemis

pour aller attendre ailleurs des temps plus heureux, et conservée

des vengeurs à la Patrie ou de terminer notre honorable carrière

en mourant glorieusement comme nous avons vécu."

Pascal Paoli

quitte la Corse le 13 juin 1769. Son départ met un terme à quarante

années de révolte armée contre la République de Gênes. Napoléon

Bonaparte naît deux mois plus tard, le 15 août 1769. En 1774,

les nationalistes se révoltent, mais sont réprimés dans le Niolo.

C'est le début d'une longue série d'amnisties (1776), dont Paoli,

alors à Londres, refuse de profiter. La Corse est gouvernée

par Marbeuf et devient pays d'États. Les États de Corse, assemblés

et composés de 23 députés de chacun des trois ordres, choisis

par élection indirecte, se réunissent huit fois entre 1770 et

1785. L'assemblée n'a qu'un rôle consultatif : toute décision

dépend des commissaires du roi, l'intendant et le commandant

en chef. L'administration confie peu de postes aux Corses sauf

dans les échelons subalternes de la magistrature. L'administration

des communes reste toutefois aux mains des autochtones. L'ordre

de la noblesse est créé, des titres sont accordés à plus de

80 familles (parmi lesquelles les Bonaparte). Les nobles ne

bénéficient pas de privilèges féodaux, mais peuvent obtenir

divers avantages : concessions de terres, places d'officiers

dans des régiments formés pour les Corses, bourses pour leurs

enfants dans les écoles du continent. Les tentatives de développement

agricole et industriel sont peu efficaces. Les impôts directs,

perçus dès 1778 en nature, pèsent surtout sur les pauvres. Les

premières routes sont construites (de Bastia à Saint-Florent,

et de Bastia à Corte) et le plan Terrier est mis en œuvre. Les

recensements démontrent un accroissement continu de la population.

En 1789, alors que la Révolution éclate en France, l'Assemblée

nationale, incitée par une lettre d'un comité patriotique de

Bastia, décrète que la Corse est désormais partie intégrante

de la monarchie française. Les Corses exilés sont alors autorisés

à rentrer en France. Le 15 janvier 1790, la Corse devient un

département avec Bastia comme chef-lieu et siège de l'unique

évêché.

En juillet 1790, les révolutionnaires français autorisent

le retour de Pascal Paoli sur le territoire insulaire. En septembre,

il est élu commandant en chef des gardes nationales corses,

puis président du conseil général du département. En juin 1791,

une émeute religieuse éclate à Bastia, après la déposition de

l'évêque qui refuse de prêter serment à la Constitution civile

du clergé. Paoli la réprime et, en 1792, transfère le chef-lieu

à Corte, s'attirant ainsi l'hostilité des Jacobins corses, dont

Christophe Saliceti et les frères Bonaparte. Le 1er février

1793, la Convention décide d'envoyer trois commissaires (dont

Saliceti) en Corse pour surveiller la conduite de Pascal Paoli.

Le même mois, ce dernier est tenu pour responsable de l'échec

d'une expédition contre la Sardaigne à laquelle participait

Napoléon Bonaparte. Le 2 avril, la Convention décrète son arrestation,

ainsi que celle de

Carlo

Andrea Pozzo di Borgo : Lucien Bonaparte les accuse de despotisme.

Face aux menaces des Paolistes, les commissaires en Corse depuis

le 5 avril, hésitent cependant à exécuter l'ordre. Fin mai,

une consulte à Corte condamne le gouvernement français et proclame

Paoli Père de la Patrie. Ses partisans s'imposent à Ajaccio

et saccagent la maison Bonaparte. Avec l'appui de Napoléon Bonaparte,

les commissaires tentent d'attaquer Ajaccio par la mer, ce qui

se solde par un échec. Le 11 juillet 1793, la Corse est divisée

en deux départements, le Golo et le Liamone. Cette scission

sera effective en 1796. Pendant le même mois, la Convention

met Paoli et Pozzo di Borgo hors la loi, alors que la milice

Paolienne tient les troupes républicaines enfermées à Calvi,

Saint-Florent et Bastia. Paoli cherche appui auprès des Britanniques

qui envoient Sir Gilbert Elliot, accompagné de conseillers militaires,

en janvier 1794. Bientôt, des forces britanniques assiègent

et occupent Saint-Florent (février), Bastia (avril-mai), et

Calvi (juin-aout). Les patriotes et les députés, réunis en consulte

à Corte le 10 juin 1794, proclament le Royaume Anglo-Corse,

promulgue sa Constitution et élèvent Paoli au rang de Babbu

di a Patria (Père de la Patrie). Pourtant, Sir Gilbert est désigné

vice-roi, au mécontentement de Paoli. Ce dernier soulèvera alors

une émeute en 1795 dirigée contre Sir Gilbert et Pozzo di Borgo.

Mais il est rappelé en Grande-Bretagne où il s'exile le 13 octobre

1795. En avril 1796, des émeutes provoquées par le parti républicain

éclatent, Sir Gilbert reçoit l'ordre d'évacuer la Corse. Des

troupes de l'armée napoléonienne d'Italie occupent par la suite

l'île sans rencontrer d'opposition. Il est né le 15 aout

1769 à Ajaccio et deviendra Empereur des Français en 1804. En

1796, l'organisation des départements du Golo et du Liamone

créés trois ans auparavant est confiée à Christophe Saliceti.

En 1798, le clergé déclenche la Révolte de la Crocetta dans

le nord de l'île. En décembre, une coalition de Corses exilés,

royalistes, paolistes et pro-britanniques, suscitent un soulèvement

au Fiumorbu avec l'appui de la Sardaigne et de la Russie. Les

répressions sont sévères. En 1801, Napoléon suspend la Constitution

en Corse. Il y envoie Miot de Melito comme administrateur général.

Celui-ci mettra en place des concessions fiscales, les Arrêtés

Miot. Ensuite, le général Morand gouverne l'île avec une dureté

extrême. Le Décret impérial mis en place en 1810 permet de nouveaux

dégrèvements fiscaux. Puis l'ile est réunie en un seul département,

avec Ajaccio pour le chef-lieu. Le général Morand est alors

remplacé par le général César Berthier, frère du futur maréchal

Louis-Alexandre Berthier. L'exil de Napoléon à l'ile d'Elbe

provoquera des réjouissances à Ajaccio. Bastia accueillera alors

des troupes britanniques commandées par le général Montrésor.

En mars et avril 1815, des agents de Napoléon envoyés de l'île

d'Elbe réussissent à s'imposer en Corse. Durant les Cent-Jours,

l'ile est administrée jusqu'à Waterloo par le Duc de Padoue.

En février 1816, a lieu un dernier soulèvement bonapartiste,

la guerre du Fiumorbo, mené par le Commandant Poli. Malgré leur

importance et leur résolution, et après une farouche résistance,

les partisans de Napoléon, pourtant invaincus, mais assurés

de l'amnistie générale, quittent la Corse.

Carlo

Andrea Pozzo di Borgo : Lucien Bonaparte les accuse de despotisme.

Face aux menaces des Paolistes, les commissaires en Corse depuis

le 5 avril, hésitent cependant à exécuter l'ordre. Fin mai,

une consulte à Corte condamne le gouvernement français et proclame

Paoli Père de la Patrie. Ses partisans s'imposent à Ajaccio

et saccagent la maison Bonaparte. Avec l'appui de Napoléon Bonaparte,

les commissaires tentent d'attaquer Ajaccio par la mer, ce qui

se solde par un échec. Le 11 juillet 1793, la Corse est divisée

en deux départements, le Golo et le Liamone. Cette scission

sera effective en 1796. Pendant le même mois, la Convention

met Paoli et Pozzo di Borgo hors la loi, alors que la milice

Paolienne tient les troupes républicaines enfermées à Calvi,

Saint-Florent et Bastia. Paoli cherche appui auprès des Britanniques

qui envoient Sir Gilbert Elliot, accompagné de conseillers militaires,

en janvier 1794. Bientôt, des forces britanniques assiègent

et occupent Saint-Florent (février), Bastia (avril-mai), et

Calvi (juin-aout). Les patriotes et les députés, réunis en consulte

à Corte le 10 juin 1794, proclament le Royaume Anglo-Corse,

promulgue sa Constitution et élèvent Paoli au rang de Babbu

di a Patria (Père de la Patrie). Pourtant, Sir Gilbert est désigné

vice-roi, au mécontentement de Paoli. Ce dernier soulèvera alors

une émeute en 1795 dirigée contre Sir Gilbert et Pozzo di Borgo.

Mais il est rappelé en Grande-Bretagne où il s'exile le 13 octobre

1795. En avril 1796, des émeutes provoquées par le parti républicain

éclatent, Sir Gilbert reçoit l'ordre d'évacuer la Corse. Des

troupes de l'armée napoléonienne d'Italie occupent par la suite

l'île sans rencontrer d'opposition. Il est né le 15 aout

1769 à Ajaccio et deviendra Empereur des Français en 1804. En

1796, l'organisation des départements du Golo et du Liamone

créés trois ans auparavant est confiée à Christophe Saliceti.

En 1798, le clergé déclenche la Révolte de la Crocetta dans

le nord de l'île. En décembre, une coalition de Corses exilés,

royalistes, paolistes et pro-britanniques, suscitent un soulèvement

au Fiumorbu avec l'appui de la Sardaigne et de la Russie. Les

répressions sont sévères. En 1801, Napoléon suspend la Constitution

en Corse. Il y envoie Miot de Melito comme administrateur général.

Celui-ci mettra en place des concessions fiscales, les Arrêtés

Miot. Ensuite, le général Morand gouverne l'île avec une dureté

extrême. Le Décret impérial mis en place en 1810 permet de nouveaux

dégrèvements fiscaux. Puis l'ile est réunie en un seul département,

avec Ajaccio pour le chef-lieu. Le général Morand est alors

remplacé par le général César Berthier, frère du futur maréchal

Louis-Alexandre Berthier. L'exil de Napoléon à l'ile d'Elbe

provoquera des réjouissances à Ajaccio. Bastia accueillera alors

des troupes britanniques commandées par le général Montrésor.

En mars et avril 1815, des agents de Napoléon envoyés de l'île

d'Elbe réussissent à s'imposer en Corse. Durant les Cent-Jours,

l'ile est administrée jusqu'à Waterloo par le Duc de Padoue.

En février 1816, a lieu un dernier soulèvement bonapartiste,

la guerre du Fiumorbo, mené par le Commandant Poli. Malgré leur

importance et leur résolution, et après une farouche résistance,

les partisans de Napoléon, pourtant invaincus, mais assurés

de l'amnistie générale, quittent la Corse.

Napoléon Bonaparte

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025