Carcassonne est fille de l’Aude et de

ses affluents. Cet axe du narbonnais au toulousain fut parcouru

à toutes les époques depuis la préhistoire. De là, ont transité

les idées et produits méditerranéens et atlantiques. Dès le

néolithique des pistes ont relié le carcassonnais aux régions

périphériques : Minervois, Montagne Noire, Razès, Haute vallée

de l’Aude, Corbières. Ces ensembles géographiques profitant

d’un climat doux, ondulant en promontoires au-dessus des vallées

offraient des lieux stratégiques d’établissement et de circulation.

La première Carcassonne du nom de Carsac

d’une dimension de 25 à 30 hectares est établi sur un plateau

à l’Ouest de la Cité actuelle entre le 8eme et 6eme

siècle avant Jésus Christ. Les fouilles ont révélé un habitat

important à travers l’existence de silos, soit près de 500 habitations

estimées et divers objets : vases (amphores, coupes, récipients)

liés au commerce du vin (importé), objets en bronze attestant

d’un commerce avec la Grèce, l’Etrurie, la péninsule ibérique…L’élevage

de porc, moutons, chèvres, bovidés constituait une activité

importante ainsi que la culture du blé et de l’orge principalement.

L’activité artisanale est orientée autour du travail du métal

et de la céramique. Il semblerait que déjà en l’espace d’un

siècle une forte déforestation avait eu lieu pour ne plus représenté

que 9% du couvert végétal.

C’est dans le courant du 6eme siècle

avant J.C que le site de Carsac est abandonné au profit d’un

oppidum sur la butte de la Cité. A partir de cette période le

promontoire stratégique ne sera plus contesté et l’occupation

sera permanente. Cette première occupation est attestée par

les strates repérées à la fois vers le Château Comtal et le

musée lapidaire à plus de 4 mètres de profondeur ou vers le

théâtre mais peu profondes par rapport aux couches actuelles.

Elles s’enfoncent vraiment vers la tour Mipadre où elles atteignent

la côte de 9 mètres soit 2 mètres en dessous de la tour actuelle.

Un premier fossé semble être attesté large de 6 m et profond

de 2,5 mètres. Les restes de murettes en pierres sèches pourraient

être rattachés à des substructions de cabanes. La proximité

de silos et d’un four à bronzier ou de potier confirmeraient

l’hypothèse. Les poteries et céramiques dont celles importées

sont des éléments forts de cette période en particulier les

poteries à vernis noir de style pré-campanien ou campanien.

Globalement les connaissances liées à cette période restent

à défricher.

La Cité de Carcassone

Historique

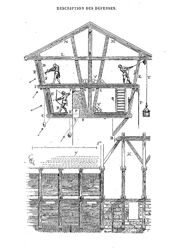

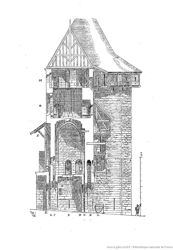

Page titre de l'ouvrage de Violet le Duc

Vers l'an 636 de Rome, le Sénat,

sur l'avis de Lucius Crassus, ayant décidé qu'une colonie

romaine serait établie à Narbonne, la lisière des Pyrénées

fut bientôt munie de postes importants afin de conserver

les passages en Espagne et de défendre le cours des rivières.

Les peuples Volces Tectosages n'ayant pas opposé de résistance

aux armées romaines, la République accorda aux habitants

de Carcassonne, de Lodève, de Nîmes, de Pézenas et de Toulouse

la faculté de se gouverner suivant leurs lois et sous leurs

magistrats. En l'an 70 avant J.-C., Carcassonne fut placée

au nombre des cités nobles ou élues. On ne sait quelle fut

la destinée de Carcassonne depuis cette époque jusqu'au

IVème siècle. Elle jouit, comme toutes les villes

de la Gaule méridionale, d'une paix profonde mais après

les désastres de l'Empire, elle ne fut plus considérée que

comme une citadelle (castellum). En 350 les Francs s'en

emparèrent, mais peu après les Romains y rentrèrent.

En 407, les Goths pénétrèrent dans la Narbonnaise première,

ravagèrent cette province, passèrent en Espagne, et, en

436, Théodoric, roi des Visigoths, s'empara de Carcassonne.

Par le traité de paix qu'il conclut avec l'Empire en 439,

il demeura possesseur de cette ville, de tout son territoire

et de la Novempopulanie, située à l'ouest de Toulouse.

C'est pendant cette domination des Visigoths que fut bâtie

l'enceinte intérieure de la cité sur les débris des fortifications

romaines. En effet, la plupart des tours visigothe encore

debout sont assises sur des substructions romaines qui semblent

avoir été élevées hâtivement, probablement au moment des

invasions franques. Les bases des tours visigothes sont

carrées ou ont été grossièrement arrondies pour recevoir

les défenses du ème siècle.

Du côté méridional

de l'enceinte on remarque des soubassements de tours élevées

au moyen de blocs énormes, posés à joints vifs et qui appartiennent

certainement à l'époque de la décadence de l'Empire.

Quoi qu'il en soit, il est encore facile aujourd'hui de

suivre toute l'enceinte des Visigoths. Cette enceinte affectait

une forme ovale avec une légère dépression sur la face occidentale,

suivant la configuration du plateau sur lequel elle est

bâtie. Les tours, espacées entre elles de 25 à 30 mètres

environ, sont cylindriques à l'extérieur, terminées carrément

du côté de la ville et réunies entre elles par de hautes

courtines. Toute la construction visigothe est élevée par

assises de petits moellons.

De larges baies en plein

cintre sont ouvertes dans la partie cylindrique de ces tours,

du côté de la campagne, un peu au-dessus du terre-plein

de la ville ; elles étaient garnies de volets de bois à

pivots horizontaux et tenaient lieu de meurtrières. Le couronnement

de ces tours consistait en un crénelage couvert. Des chemins

de ronde des courtines on communiquait aux tours par des

portes dont les linteaux en arcs surbaissés étaient soulagés

par un arc plein cintre en brique. Un escalier de bois mettait

à l'intérieur l'étage inférieur en communication avec le

crénelage supérieur qui était ouvert du côté de la ville

par une arcade percée dans le pignon.

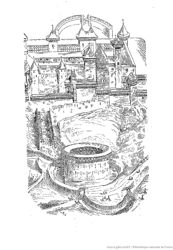

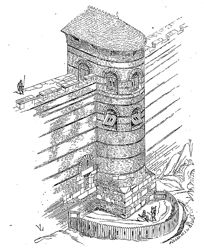

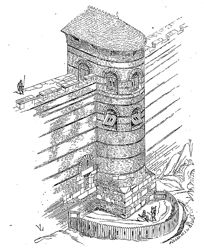

Dessin de Violet le Duc

Malgré les modifications apportées

au système de défense de ces tours, pendant les XIIème

et XIIIème siècles, on retrouve toutes les traces

des constructions des Visigoths. Jusqu'au niveau du sol

des chemins de ronde des courtines, ces tours sont entièrement

pleines et présentent ainsi un massif puissant propre à

résister à la sape et aux béliers.

Les Visigoths, entre

tous les peuples barbares qui envahirent l'Occident, furent

ceux qui s'approprièrent le plus promptement les restes

des arts romains, au moins en ce qui regarde les constructions

militaires et, en effet, ces défenses de Carcassonne ne

diffèrent pas de celles appliquées à la fin de l'Empire

en Italie et dans les Gaules. Ils comprirent l'importance

de la situation de Carcassonne, et ils en firent le centre

de leurs possessions dans la Narbonnaise. Le plateau sur

lequel est assise la cité de Carcassonne commande la vallée

de l'Aude, qui coule au pied de ce plateau, et par conséquent

la route naturelle de Narbonne à Toulouse. Il s'élève entre

la montagne Noire et les versants des Pyrénées, précisément

au sommet de l'angle que forme la rivière de l'Aude en quittant

ces versants abrupts, pour se détourner vers l'est. Carcassonne,

se trouve ainsi à cheval sur la seule vallée qui conduise

de la Méditerranée à l'Océan et à l'entrée des défilés qui

pénètrent en Espagne par Limoux, Alet, Quillan, Mont-Louis,

Livia, Puicerda ou Campredon. L'assiette était donc parfaitement

choisie et elle avait été déjà prise par les Romains qui,

avant les Visigoths, voulaient se ménager tous les passages

de la Narbonnaise en Espagne. Mais les Romains trouvaient

par Narbonne une route plus courte et plus facile pour entrer

en Espagne et ils n'avaient fait de Carcassonne qu'une citadelle,

qu'un caslellum, tandis que les Visigoths, s'établissant

dans le pays après de longs efforts, durent préférer un

lieu défendu déjà par la nature, situé au centre de leurs

possessions de ce côté-ci des Pyrénées, à une ville comme

Narbonne, assise en pays plat, difficile à défendre et à

garder. Les événements prouvèrent qu'ils ne s'étaient point

trompés ; en effet, Carcassonne fut leur dernier refuge

lorsqu'à leur tour ils furent en guerre avec les Francs

et les Bourguignons.

En 508. Clovis mit le siège devant

Carcassonne et fut obligé de lever son camp sans avoir pu

s'emparer de la ville. En 588, la cité ouvrit ses portes

à Austrovalde, duc de Toulouse, pour le roi Gontran ; mais

peu après, l'armée française ayant été défaite par Claude,

duc de Lusitanie, Carcassonne rentra au pouvoir de Reccarède,

roi des Visigoths.

Ce fut en 713 que finit ce royaume

; les Maures d’Espagne devinrent alors possesseurs de la

Septimanie. On ne peut se livrer qu'à de vagues conjectures

sur ce qu'il advint de Carcassonne pendant quatre siècles

; entre la domination des Visigoths et le commencement du

XIIème siècle, on ne trouve pas de traces appréciables

de constructions dans la cité, non plus que sur ses remparts.

Mais, à dater de la fin du XIème siècle, des

travaux importants furent entrepris sur plusieurs points.

En 1096, le pape Urbain II vint à Carcassonne pour rétablir

la paix entre Bernard Aton et les bourgeois qui s'étaient

révoltés contre lui et il bénit l'église cathédrale de Saint-Nazaire,

ainsi que les matériaux préparés pour l'achever. C'est à

cette époque en effet que l'on peut faire remonter la construction

de la nef .de cette église. Sous Bernard Aton, la bourgeoisie

de Carcassonne s'était constituée en milice et il ne paraît

pas que la concorde régnât entre ce seigneur et ses vassaux,

car ceux-ci battus par les troupes d'Alphonse, comte de

Toulouse, venu en aide à Bernard, furent obligés de se soumettre

et de se cautionner. Les biens des principaux révoltés furent

confisqués.au profit du petit nombre des vassaux restés

fidèles, et Bernard Aton donna en fief à ces derniers les

tours et les maisons de Carcassonne, à la condition, dit

Dom Vaissette « de faire le guet et de garder la ville,

les uns pendant quatre, les autres pendant huit mois de

l'année et d'y résider avec leurs familles et leurs vassaux

durant tout ce temps-là. Ces gentilshommes, qui se qualifiaient

de châtelains, de Carcassonne, promirent par serment au

vicomte de garder fidèlement la ville. Bernard Aton leur

accorda divers privilèges, et ils s'engagèrent à leur tour

à lui faire hommage et à lui prêter serment de fidélité.

C'est ce qui a donné l'origine, à ce qu'il paraît, aux mortes-payes

de la cité de Carcassonne, qui sont des bourgeois, lesquels

ont encore la garde et jouissent pour cela de diverses prérogatives.

»

Ce fut probablement sous le vicomte Bernard Aton

ou, au plus tard, sous Roger III, vers 1130, que le château

fut élevé et les murailles des Visigoths réparées. Les tours

du château, par leur construction et les quelques sculptures

qui décorent les chapiteaux des colonnettes de marbre servant

de meneaux aux fenêtres géminées, appartiennent certainement

à la première moitié du XIIème siècle. En parcourant

l'enceinte intérieure de la cité, ainsi que le château,

on peut facilement reconnaître les parties des bâtisses

qui datent de cette époque ; leurs parements sont élevés

en grès jaunâtre et par assises et grossièrement appareillés.

Le 1er août 1209, le siège fut mis devant Carcassonne par

l'armée des croisés, commandée par le célèbre Simon de Montfort.

Le vicomte Roger avait fait augmenter les défenses de la

cité et celle des deux faubourgs de la Trivalle et de Graveillant,

situés entre la ville et l'Aude, ainsi que vers la route

de Narbonne.

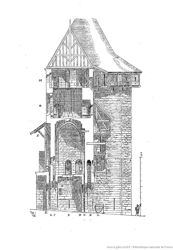

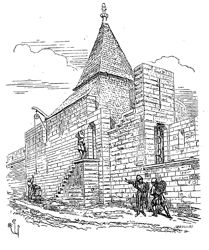

Dessin de Violet le Duc

Les défenseurs, après avoir perdu

les faubourgs, manquant d'eau, furent obligés de capituler.

Le siège entrepris par l'armée des croisés ne dura que du

1er au 15 août, jour de la reddition de la place. On ne

peut admettre que pendant ce court espace de temps les assiégeants

aient pu exécuter les travaux de mine ou de sape qui ruinèrent

une partie des murailles et tours des Visigoths ; d'autant

qu'il existe des reprises faites pendant le XIIème

siècle pour consolider et surélever les tours visigothes

qui avaient été fort compromises par la sape et la mine.

Il faut donc admettre que les travaux de siège et les brèches

dont on signale la trace, notamment sur le côté nord, sont

dus aux Maures d'Espagne, lorsqu'ils conquirent ce dernier

boulevard des rois visigoths. Bernard Aton ne peut être,

non plus, l'auteur de ces travaux de mine, car le traité

qui lui rendit la cité occupée par ses sujets révoltés n'indique

pas qu'il ait eu à faire un long siégé et que les défenseurs

fussent réduits aux dernières extrémités. Le vicomte Raymond

Roger, au mépris des traités et de la capitulation qui rendait

la cité de Carcassonne aux croisés, était mort en prison

dans une des tours en novembre 1209. Depuis lors, Raymond

de Trincavel, son fils, avait été dépouillé, en 1226, par

Louis VIII de tous ses biens reconquis sur les croisés.

Carcassonne alors fit partie du domaine royal, et un sénéchal

y commandait pour le roi de France. En 1240, ce jeune vicomte

Raymond de Trincavel, dernier des vicomtes de Béziers, et

qui avait été remis en 1209 aux mains du comte de Foix ;

il était alors âgé de deux ans ; se présente tout à coup

dans les diocèses de Narbonne et de Carcassonne avec un

corps de troupes de Catalogne et d'Aragon. Il s'empare,

sans se heurter à une sérieuse résistance, des châteaux

de Montréal, des villes de Montolieu, de Saissac, de Limoux,

d'Azillan, de Laurens et se présente devant Carcassonne.

Il existe deux récits du siège de Carcassonne entrepris

par le jeune vicomte Raymond en 1240, écrits par des témoins

oculaires celui, de Guillaume de Puy-Laurens, inquisiteur

pour la Foi dans le pays de Toulouse et celui du sénéchal

Guillaume des Ormes, qui tenait la ville pour le roi de

France. Ce dernier récit est un rapport, sous forme de journal,

adressé à la reine Blanche, mère de Louis IX. Cette pièce

importante nous explique toutes les dispositions de l'attaque

et de la défense. A l'époque de ce siège,. les remparts

de Carcassonne n'avaient ni l'étendue ni la force qui leur

furent données depuis par Louis IX et Philippe le Hardi.

Les restes encore très apparents de l'enceinte des Visigoths,

réparée au XIIème siècle, et les fouilles entreprises

en ces derniers temps, permettent de tracer exactement les

défenses existant au moment où le vicomte Raymond de Trincavel

prétendit les forcer.

L'armée de Trincavel investit la

place le 17 septembre 12&.0, et s'empare du faubourg de

Graveillant, qui est aussitôt repris par les assiégés. Ce

faubourg, dit le Rapport, est ante portam Tolosœ.

Or la porte de Toulouse n'est autre que la porte dite de

l’Audc aujourd'hui, laquelle est une construction romane

percée dans un mur visigoth, et le faubourg de Graveillant

ne peut être, par conséquent, que le faubourg dit de la

Barbacane. La suite du récit fait voir que cette première

donnée est exacte.

Les assiégeants venaient de Limoux,

c'est-à-dire du midi, ils n'avaient pas besoin de passer

l'Aude devant Carcassonne pour investir la place. Un pont

de pierre existait sur l'Aude. Ce pont est encore entier

aujourd'hui c'est le vieux pont dont la construction date,

en partie, du XIIème siècle. Il ne fut que réparé

et muni d'une tête de pont ; sous saint Louis et sous Philippe

le Hardi. Raymond de Trincavel n'ignorait pas que les assiégés

attendaient des secours qui ne pouvaient se jeter dans la

cité qu'en traversant l'Aude, puisqu'ils devaient se présenter

par le nord-ouest. Aussi le vicomte s'empara du pont, et,

poursuivant son attaque le long de la rive droite du fleuve

vers l'amont, il essaya de couper toute communication de

l'assiégé avec la rive gauche.

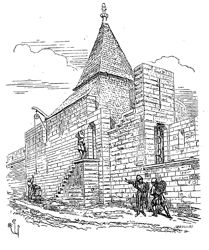

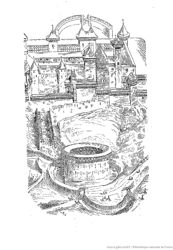

Dessin de Violet le Duc

Ne pouvant tout d'abord se maintenir

dans le faubourg de Graveillant, il s'empare d'un moulin

fortifié, sur un bras de l'Aude, fait filer ses troupes

de ce côté, les loge dans les parties basses du faubourg,

et dispose son attaque de la manière suivante une partie

des assaillants, commandés par Ollivier de Thermes, Bernard

Hugon de Serre-Longue et Giraut d'Aniort, campent entre

le saillant nord-ouest de la ville et la rivière, creusent

des fossés de contrevallation et s'entourent de retranchements

palissadés. L'autre corps, commandé par Pierre de Fenouillet,

Renaud de Puy et Guillaume Fort, est logé devant la barbacane

qui existait et celle de la porte dite Narbonnaise.

En

1240, outre ces deux barbacanes, il en existait une qui

permettait de descendre du château dans le faubourg et une

faisant face au-midi. La grande barbacane servait encore

à protéger la porte de Toulouse ; aujourd'hui porte de l'Aude.

Il faut observer que les seuls points où le sol extérieur

soit à peu près au niveau des lices (car Guillaume des Ormes

signale l'existence des lices L et par conséquent d'une

enceinte extérieure), sont les points 0 et R. Quant au sol

de la barbacane D du château, il -était naturellement au

niveau du faubourg et par conséquent fort au-dessous de

l'assiette de la cité. Tout le front occidental de la cité

est bâti sur un escarpement très-élevé et très-abrupt.

En reprenant tout d'abord le faubourg aux assiégeants, les

défenseurs de la ville s'étaient empressés de transporter

dans leur enceinte une quantité considérable de bois qui

leur fut d'un grand secours; mais ils avaient dû renoncer

à se maintenir dans ce faubourg.

Le vicomte fit donc

attaquer en même temps la barbacane du château pour ôter

aux assiégés toute chance de reprendre l'offensive, la barbacane

; c'était d'ailleurs un saillant, la barbacane de la porte

Narbonnaise et le saillant au niveau du plateau qui s'étendait

à 100 mètres de ce côté vers le sud-ouest. Les assiégeants,

campés entre la place et le fleuve, étaient dans une assez

mauvaise position ; aussi se retranchent-ils avec soin et

couvrent-ils leurs fronts d'un si grand nombre d'arbalétriers

que personne ne pouvait sortir de la ville sans être blessé.

Bientôt ils dressèrent un mangonneau devant la barbacane.

Les assiégés, de leur côté, dans l'enceinte de cette barbacane,

élèvent une pierrière turque qui bat le mangonneau. Pour

être autant défilé que possible, le mangonneau devait être

établi. Peu après les assiégeants commencent à miner sous

la barbacane de la porte Narbonnaise, en faisant partir

leurs galeries, de mine des maisons du faubourg qui, de

ce côté, touchaient presque aux défenses. Les mines sont

étançonnées et étayées avec du bois auquel on met le feu,

ce qui fait tomber une partie des défenses de la barbacane.

Mais les assiégés ont contre-miné pour arrêter les progrès

des mineurs ennemis et ont remparé la moitié de la barbacane

restée debout. C'est par les travaux de mine que, sur les

deux points principaux de l'attaque, les gens du vicomte

tentent de s'emparer de la place ; ces mines sont poussées

avec une grande activité ; elles ne sont pas plutôt éventées

que d'autres galeries sont commencées.

Les assiégeants

ne se bornent pas à ces deux attaques. Pendant qu'ils battent

la barbacane du château, qu'ils ruinent la barbacane de

la porte Narbonnaise, ils cherchent à entamer une portion

des lices et ils engagent une attaque très sérieuse sur

le saillant entre l'évêché et l'église cathédrale de Saint-Nazaire.

Comme nous l'avons dit, le plateau, sur ce point, s'étendait

presque de niveau avec l'intérieur de la cité, et c'est

pourquoi saint Louis et Philippe le Hardi firent, sur ce

plateau, en dehors de l'ancienne enceinte visigothe, un

ouvrage considérable, destiné à dominer l'escarpement. L'attaque

des troupes de Trincavel est de ce côté, point faible alors,

très-vivement poussée ; les mines atteignent les fondations

de l'enceinte des Visigoths, le feu est mis aux étançons

et dix brasses de courtines s'écroulent. Mais les assiégés

se sont remparés en retraite de la brèche avec de bonnes

palissades et des bretèches si bien que les troupes ennemies

n'osent risquer l'assaut. Ce n'est pas tout, des galeries

de mine sont aussi ouvertes devant la porte de Rodez ; les

assiégés contre-minent et repoussent les travailleurs des

assiégeants.

Cependant, dès-brèches étaient ouvertes

sur divers points et le vicomte Raymond craignant de voir,

d'un moment à l'autre, déboucher les troupes de secours

envoyées du nord se décide à tenter un assaut général. Ses

gens sont repoussés avec des pertes sensibles, et, quatre

jours après, sur la nouvelle de la venue de l'armée royale,

il lève le siège, non sans avoir mis le feu aux églises

du faubourg, et entre autres à celle des Minimes.

L'armée

de Trincavel était restée vingt-quatre jours devant la ville.

Louis IX, attachant une grande importance à la place de

Carcassonne qui couvrait cette partie du domaine royal devant

l'Aragon, et prétendant ne plus avoir à redouter les conséquences

d'un siège qui l'aurait mise entre les mains d'un ennemi

sans cesse en éveil, voulut en faire une forteresse inexpugnable.

Il faut ajouter au récit du sénéchal Guillaume des Ormes

un fait rapporté par Guillaume de Puy-Laurens. Dans la nuit

du 8 au 9 septembre, les habitants du faubourg de Carcassonne

de la Trivalle, malgré leur protestation de fidélité à la

noblesse tenant pour le roi, avaient ouvert leurs portes

aux soldats de Trincavel qui, dès lors, dirigea de ce faubourg

son attaque de gauche contre la porte Narbonnaise. Saint

Louis, sitôt après le siégé levé, n'eut pas à détruire le

bourg déjà brûlé par le vicomte Raymond, mais voulant d'une

part punir les habitants de leur manque de foi, et de l'autre

ne plus avoir à redouter un voisinage aussi compromettant

pour la cité, il défendit aux gens du faubourg de Graveillant

de rebâtir leurs maisons et fit évacuer le faubourg de la

Trivalle. Ces malheureux durent s'exiler.

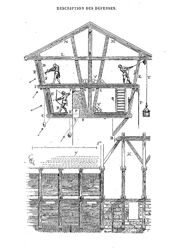

Dessin de Violet le Duc

Louis IX commença immédiatement de

grands ouvrages de défense autour de la cité, il fit raser

les restes des faubourgs, débarrassa le terrain entre la

cité et le pont et fit élever toute l'enceinte extérieure

que nous voyons aujourd'hui, afin de se couvrir de tous

côtés et de prendre le temps d'améliorer les défenses intérieures.

Ayant pu constater la faiblesse des deux parties de l'enceinte

sur lesquelles le vicomte Raymond avait, avec raison, porté

ses deux principales attaques, c'est-à-dire l'extrémité

sud et la porte Narbonnaise, il étendit l'enceinte extérieur

bien au-delà de l'ancien saillant sud sur le plateau qui

domine de ce côté un ravin aboutissant à l'Aude et vers

la porte Narbonnaise, à 30 mètres environ en dehors, enclavant

ainsi dans les nouvelles défenses les deux points principaux

de l'attaque de Trincavel.

Résolu à faire de la cité

de Carcassonne le boulevard de cette partie du domaine royal

contre les entreprises des seigneurs hérétiques des provinces

méridionales, saint Louis ne voulut pas permettre aux habitants

des anciens faubourgs de rebâtir leurs habitations dans

le voisinage de la cité. Sur les instances de l'évêque Radulphe

1, après sept. années d'exil, il consentit seulement à laisser

ces malheureux proscrits s'établir de l'autre côté de l'Aude.

Voici les lettres patentes de saint Louis, expédiées à ce

sujet

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France,

à notre amé et féal Jean de Cravis, seneschal de Carcassonne,-

salut et dilection. Nous vous mandons que vous recevez en

seureté les hommes de Carcassonne qui s'en estoient fuys,

à cause qu'ils n'avoient payé à nous les sommes qu'ils devoient,

les termes des payements escheus. Pour les demeures et habitations

qu'ils demandent, vous en prendrez advis et conseil de nostre

amé et féal l'evesque de Carcassonne et de Raymond de Capendu

et autres bons hommes, pour leur bailler place pour habiter,

proveu qu'aucun domage n'en puisse avenir à notre chasteau

et ville de Carcassonne. Voulons que leur rendez les biens

et héritaiges et possessions, dont ils joüissoient avant

la guerre, et les laissez joüir de leurs uz et coustumes,

affin que nous ou nos successeurs ne les puissions changer.

Entendons toutefoiz que lesdits hommes de Carcassonne doivent

refaire et bastir à leurs despens les églises de Nostre-Dame

et des Frères-Mineurs, qu'ils avoient démolies et au contraire

n'entendons que vous recevez en façon quelconque aucun de

ceux qui introduisirent le vicomte (de Trincavel) au bourg

de Carcassonne, estant traistres, ains rappellerez les-autres

non coupables. Et direz de nostre part à nostre amé et féal

l'évesque de Carcassonne, que des amendes qu'il prétend

sur les fugitifs, il s'en désiste, et de ce luy en sçaurohs

gré. Donné à Helvenas, le lundy après la chaise de saint

Pierre. »

Bien que nous n'ayons pas le texte original

de cette pièce, mais seulement la transcription altérée

évidemment par Besse, ce document n'en est pas moins très

important en ce qu'il nous donne la date de la fondation

de la ville actuelle de Carcassonne. En effet, en exécution

de ces lettres patentes, l'emplacement pour bâtir le nouveau

bourg fut tracé au-delà de l'Aude, et comme cet emplacement

dépendait de l'évêché, le roi indemnisa l'évêque en lui

donnant la moitié de la ville de Villalier. L'acte de cet

échange fut passé à Aigues Mortes avec le sénéchal en août

1248.

Ce bourg est aujourd'hui la ville de Carcassonne,

élevée d'un seul jet sur un plan régulier, avec des rues

alignées, coupées à angle droit, une place au centre et

deux églises. La prudence de Louis IX ne se borna pas à

dégager les abords de la cité et à élever une enceinte extérieure

nouvelle, il fit bâtir la grosse défense circulaire appelée

la Barbacane, à la place de celle qui commandait le faubourg

de Graveillant, lequel, rebâti plus tard, prit son nom de

cet ouvrage.

Il mit cette barbacane en communication

avec le château, par des rampes fortifiées, très-habilement

conçues au point de vue de la défense de la place. A la

manière dont sont traitées les maçonneries de l'enceinte

extérieure, il y a lieu de croire que les travaux furent

poussés activement, afin de mettre, au plus tôt, la cité

à l'abri d'un coup de main et pour donner le temps de réparer

et d'agrandir l'enceinte intérieure.

Dessin de Violet le Duc

Philippe le Hardi, lors de la guerre

avec le roi d'Aragon, continua ces ouvrages avec activité.

Ils étaient terminés au moment de sa mort survenue 1285.

Carcassonne était la place centrale des opérations entreprises

contre l'armée aragonaise et un refuge assuré en cas d'échec.

A la place de l'ancienne porte appelée Pressam ou Narbonnaise

ou des Salins, Philippe le Hardi fit construire une admirable

défense, comprenant la porte Narbonnaise actuelle, la tour

du Trésau et les belles courtines voisines. Du côté de l'ouest-sud-ouest,

sur l'un des points vivement attaqués par l'armée de Trincavel,

profitant du saillant que saint Louis avait fait faire,

il rebâtit toute la défense intérieure, c'est-à-dire les

porte de Razez, de Saint-Nazaire ou des Lices, ainsi que

les hautes courtines intermédiaires, de manière à mieux

commander la vallée de l'Aude et l'extrémité du plateau.

Un fait curieux donne la date certaine de cette partie de

l'enceinte qui enveloppait l'évêché. En août 1280, à Paris,

le roi Philippe permit à Isar, alors évêque de Carcassonne,

de pratiquer quatre fenêtres grillées dans la courtine adossée

à l'évêché, après avoir pris l'avis du sénéchal, et sous

la condition expresse que ces fenêtres seraient murées en

temps de guerre, sauf à pouvoir les rouvrir, la guerre terminée.

Le roi s'obligeait à faire, à ses dépens, les égouts pour

l'écoulement des eaux de l'évêché, à travers la muraille,

et à l'évêque était réservée la jouissance des étages de

la tour dite de l'Évêque ; tour carrée à cheval sur les

deux enceintes ; jusqu'au crénelage, sans préjudice des

autres droits du prélat sur le reste des murailles de la

ville. Or, ces quatre fenêtres n'ont point été ouvertes

après coup, elles ont été bâties en élevant la courtine,

et elles existent encore entre les tours donc ces courtines

et tours datent de 1280. Du côté du midi et du sud-est,

Philippe le Hardi fit couronner, exhausser et même reconstruire

sur quelques points les tours des Visigoths, ainsi que les

anciennes courtines. Du côté du nord, on répara également

les parties dégradées des murs anciens et on éleva une large

barbacane devant l'entrée du château dans l'intérieur de

la ville.

L'enceinte extérieure, que je regarde comme

antérieure de quelques années aux réparations entreprises

par Philippe le Hardi, pour améliorer l'enceinte intérieure

et je vais en donner des preuves certaines tout à l'heure

est bâtie en matériaux (grès) irréguliers et disposés sans

choix, mais présentant des parements unis, tandis que toutes

les constructions de la fin du XIIIème siècle

sont parementées en pierres ciselées sur les arêtes, et

forment des bossages rustiques qui donnent à ces constructions

un aspect robuste et d'un grand effet. Tous les profils

des tours de l'enceinte intérieure, réparée par Philippe

le Hardi, sont identiques les culs-de-lampe des arcs des

voûtes et les quelques rares sculptures, telles, par exemple,

que la statue de la Vierge et la niche placées au-dessus

de la porte Narbonnaise, appartiennent incontestablement

à la fin du XIIIème siècle.

Cette description sommaire de la

cité de Carcassonne peut faire comprendre l'importance de

ces restes, l'intérêt qu'ils présentent et combien il importait

de ne pas les laisser périr. L'église de Saint-Nazaire a

été complètement restaurée par les soins de la Commission

des monuments historiques. Ces travaux, entrepris en 1811,

n'ont été terminés qu'en 1860. Toutes les tours de l'enceinte

intérieure, découvertes depuis un grand nombre d'années,

et particulièrement celles qui sont voûtées, avaient beaucoup

souffert des intempéries de l'atmosphère. Longtemps ces

ruines ont été abandonnées aux habitants de la cité, qui

ne se faisaient pas faute d'enlever les matériaux des parapets

et des chemins de ronde à leur portée, et de se servir des

tours comme de dépôts d'immondices. La circulation, sur

le chemin de ronde, était très difficile. Sur le front sud,

un grand nombre de maisons et de baraques s'adossaient aux

remparts. Ces maisons, qui composent ce qu'on appelle encore

aujourd'hui le quartier des Lices, sont occupées par une

population pauvre de tisserands qui vivent dans des rez-de-chaussée

humides, pêlemêle avec des animaux domestiques.

Depuis

1855, des travaux de restauration, et principalement de

consolidation et de couverture des tours, ont été entrepris

dans la cité de Carcassonne, sous la direction supérieure

de la Commission des monuments historiques.

Chaque année,

depuis cette époque, des crédits sont ouverts pour restaurer

les parties de l'enceinte qui souffrent le plus et qui présentent

le plus d'intérêt. Déjà la plupart des tours de l'enceinte

intérieure sont couvertes comme elles l'étaient jadis. Des

pans de mur aui menaçaient ruine,. particulièrement du côté

de la porte de l':lude, ont été remontés et consolidés,

les chemins de ronde sont praticables. De son côté, l'administration

de la guerre a mis quelques fonds à notre disposition, et

tous les ans le Conseil général de l'Aude et la ville de

Carcassonne accordent des crédits qui sont spécialement

affectés aux acquisitions des maisons adossées encore aux

remparts.

Bien que les crédits disponibles soient faibles

chaque année, cependant le résultat obtenu est considérable

et les nombreux étrangers qui visitent aujourd'hui la cité

de Carcassonne peuvent se faire une idée exacte du système

de défense employé dans les fortifications des diverses

époques du moyen âge.

Je ne sache pas qu'il existe nulle

part en Europe un ensemble aussi complet et aussi formidable

de défense des vi% xne et XIIIe siècles, un sujet d'étude

aussi intéressant, et une situation plus pittoresque. Tous

ceux qui tiennent à nos anciens monuments, qui aiment et

connaissent l'histoire de notre pays, désirent voir achever

cette restauration, et déjà, dans le Midi, la cité de Carcassonne,

à peine visitée autrefois, est devenue le point d'arrêt

de tous les voyageurs.

En 1853, Napoléon III décide de restaurer

la cité médiévale de Carcassonne. Dirigés par l'architecte Eugène

Viollet-le-Duc, les travaux seront fortement critiqués. L'erreur

la plus régulièrement soulignée concerne les toitures : elles

ont été refaites sous forme conique avec des ardoises alors

que celles des châteaux de la région sont habituellement plates

et couvertes de tuiles romanes.