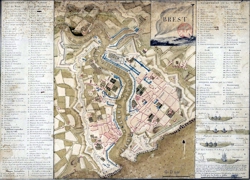

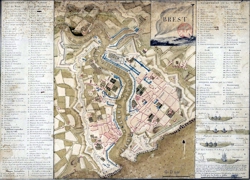

Carte de Brest

Brest

Brest ne paraît point être, comme on la prétendu,

le Brivates portus des Romains. Son nom vient de celui de Bristok,

chef celte du bas Léon, dans le Vème siècle ou à la fin

du IVème. Toutefois, on ne trouve point de mention historique

de Brest avant. le XIème siècle. En 1065, Conan le Tors

en fit réparer-le château, qui, d'après cette donnée, aurait été

déjà ancien à cette époque. Le nom de Tour de César, que porte une

des tours de l'ancienne forteresse, rappelle-t-il quelque construction

romaine sur les ruines de laquelle elle se serait élevée, ou cette

tour ne date-telle absolument que du XIIIème siècle,

comme l'affirme M. de Fréminville ? C'est une question difficile

à résoudre.

En 1239, un seigneur de Léon était en possession

de Brest, qu'il céda au duc. Les ducs de la maison de Dreux rebâtirent

le château presque entier, et y firent souvent leur résidence. C'est

ce qu'on appelle aujourd'hui le Donjon. On y voit les appartements

des ducs, la grande salle d'honneur, dont les fenêtres donnent sur

la place. Au-dessous sont d'affreux cachots sans air ni lumière,

d'où l’on descend, par d'obscurs et humides corridors en pente,

aux oubliettes celles-ci se fermaient au moyen d'une pierre plate

à coulisse. On y est descendu en 1824, et on y a trouvé des cheveux

et deux squelettes d'hommes.

Cette forteresse a soutenu cinq

sièges, de 1341 à 1387. Montfort la prit, augmenta les fortifications,

et fit entourer la bourgade d'une muraille. Du Guesclin, en 1372,

et Clisson, en 1386, l'assiégèrent inutilement. Les Anglais ne la

rendirent qu'en 1397.

On appréciait l'importance de la place,

et c'était un dicton que n'est, pas duc de Bretagne qui n'est sire

de Brest. Pourtant Brest avait alors moins d'importance que le petit

village de Recouvrance, situé de l'autre côté de la rivière de Penfeld,

et qui était le siège de la justice seigneuriale. Au-dessus de ce

village était une butte de terre artificielle, ou motte seigneuriale,

chef-lieu féodal de la seigneurie du bas Léon, appartenant à la

famille des Tanguy du Châtel, et appelée Motte-Tanguy.

Sur cette

bute s'élevait une forte tour ronde, dont les ruines ont de nos

jours été occupées par un forgeron. Le nom de ce village-venait

de la chapelle élevée, en 1346, en l'honneur de Notre-Dame-de-Recouvrance

; on y consacrait de nombreux ex-voto pour le retour et le recouvrement

des navires brestois.

Brest repoussa les Anglais en 1512 et en

1557. A la fin du même siècle, elle soutint un siège terrible contre

les Espagnols, ils avaient fait bâtir à l'entrée du Goulet, sur

la pointe de Roscanvel, un fort triangulaire pour priver la place

des secours qui pourraient lui venir par mer.

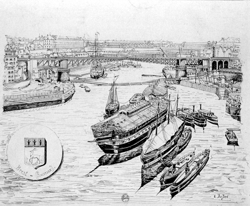

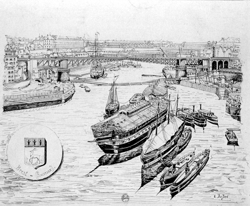

Brest, lancement du croiseur Duquesne - Le pont transbordeur

de Brest

Le gouverneur de Brest, choisi par Henri

IV, était Sourdéac, de la famille de Rieux, qui l'on doit le bastion

qui porte son nom. Le maréchal d'Aumont fit canonner le fort des

Espagnols, et, la brèche ouverte, un hardi Gascon, le capitaine

Romegon, s'y précipita, résolu de l'emporter ou d'y mourir il l'emporta

et fut tué (1594).

Brest recouvrée, les Anglais essayèrent de

se la faire livrer par Henri IV, en échange des secours qu'il avait

reçus d'eux. Henri IV refusa, et ne leur céda que Paimpol, ville

non fortifiée. Brest avait donc un fort château, et l'on voit que

l'attention commençait à s'y porter. Mais, comme port, comme ville,

elle n'avait aucune importance à peine comptait-elle 1500 habitants.

C'est seulement sous Richelieu que l'on songea à y fonder l'un grand

établissement, et c'est du XVIIème siècle que date la

grandeur de Brest. Richelieu voulait que la France eût une marine.

Le siège de La Rochelle terminé, il s'occupa de ce grand ouvrage.

Le Roux d'Infreville, homme très capable, fut chargé par lui,

dès le 31 mai 1629, de visiter tous les havres de l'Océan et de

choisir l'emplacement de trois arsenaux et, d'après son rapport,

l'ordonnance du 29 mars 1631 règle que les vaisseaux, qui, laissés

jusque-là à la garde des capitaines particuliers, se détériorent

par leur négligence, « seront tous réunis dans les ports de Brouage,

Brest et Le Havre-de-Grâce, entre les mains de trois commissaires

généraux de la marine, qui demeureront actuellement aux dits ports

et havres, lesquels auront soin de pourvoir à la conservation et

au radoub desdits vaisseaux, à l'entretien des matelots pour la

garde d'iceux, et de tenir tous leurs agrès et apparaux et tout

ce qui sera nécessaire à naviguer tellement prêt en des magasins,

que, quand l'on en aura besoin, lesdits vaisseaux puissent être

mis promptement à la mer. Un magasin et des hangars furent aussitôt

construits à Brest. On y mit 10 vaisseaux de ligne et 6 frégates

en construction. Cependant Brest n'était pas encore une grande place

maritime à la mort de Richelieu. Il était réservé à Louis XIV de

l'élever à ce rang. Chose singulière ; elle n'eut d'abord la faveur

d'aucun de ces deux gouvernements. Richelieu préférait Brouage ;

Louis XIV et Colbert, La Rochelle ou Rochefort.

[Le pont tournant et l'arsenal

L'homme qui contribua le plus à créer Brest,

à y fixer l'attention du roi et du ministre, fut Duquesne. Ce grand

marin, qui avait' été donné à Richelieu par d'Infreville, partageait

la prédilection de ce dernier pour cet emplacement. Colbert envoya à

Brest, pour y faire un séjour fixe et y prendre la conduite des affaires

de la marine, un intendant nommé de Seuil, homme également capable et

hardi, avec l'ordre de consulter Duquesne en toutes choses ces deux

hommes éminents se mirent à l'œuvre en 1666, et Brest, fortifié aussi

par Vauban, devint bientôt un port militaire de première importance.

De Brest partit, en 1688, Château-Renault avec l'escadre qui conduisit

Jacques II en Irlande. De Brest partit aussi, en 1690, Tourville à la

tête de 75 vaisseaux de ligne ; c'est encore à Brest qu'il voulait,

deux ans plus tard, attendre l'arrivée du comte d'Estrées et de l'escadre

méditerranéenne, quand Louis XIV l'obligea de partir sans attendre ce

renfort ce qui fut cause du désastre de La Hague. Après ce revers, on

pensa que l'ennemi allait fondre sur Brest, qu'on crut perdue ; mais

Tourville y rassembla, dès 1693, 72 vaisseaux, qu'il emmena dans la

Méditerranée, et Vauban vint occuper la place l'année suivante. «

Votre Majesté, écrivait-il au roi, n'a rien à craindre tous les passages

qui sont sous le château sont à l'épreuve de la bombe. J'ai placé avantageusement

90 mortiers et 300 pièces de canon tous les vaisseaux sont hors de la

portée des bombes des ennemis, et toutes les troupes sont en bon ordre.

Il y a dans la place 300 bombardiers, 300 gentilshommes, 4,000 hommes

de troupes régulières et un régiment de dragons nouvellement arrivé.

Ces forces sont suffisantes pour repousser l'ennemi. » Une flotte

anglo-hollandaise, montée par 10,000 hommes, vint en effet en débarquer

3 000 près de Camaret, mais une résistance vigoureuse les repoussa et

la marée n'étant pas venue à temps pour les reprendre, on en tua 600

et on prit les autres. On frappa une médaille représentant Pallas auprès

d'un trophée naval, avec cette légende Custos auræ et Armoricæ; et

cet exergue Batavis et Anglis ad littus Armoricum cæsis, 1694.

Plan de l'arsenal

Depuis 1681, Brest avait un corps de ville et

des officiers municipaux ; son maire assistait aux états de Bretagne

l'épée au côté, et sa charge donnait la noblesse. La même année, un

édit du roi transféra à Brest le siège de la justice royale du canton,

établie jusque-là à Saint-Renan. Deux ordres religieux s'y étaient établis

dans le cours de ce siècle des carmes en 1651, et des jésuites en 1687.

La population, vers la fin du règne de Louis XIV, s'élevait à près de

15 000 habitants. Mais le séjour des soldats et des marins y avait attiré

des éléments fort impurs, et, dès 1691, le roi avait dû rendre un édit

qui ordonnait aux femmes de mauvaise vie de cesser leurs débordements,

sous peine d'être fouettées en place publique, marquées d'une fleur

de lis et ramenées dans leurs provinces.

Au XVIIIème siècle,

Brest ne fut pas négligée. Elle fut dotée alors du magasin général (1745)

et de la corderie en 1747 qui existent aujourd'hui. Le bagne fut construit

en 1751, la caserne des Marins en 1767, les bâtiments de la voilerie

en 1769; du côté de Recouvrance, trois bassins de construction en 1757,

les ateliers de la sculpture et de la mâture (1771). La plupart de ces

beaux travaux sont l'œuvre de l'ingénieur architecte Choquet de Lindu,

dont le nom peut être associé dans la reconnaissance des Brestois à

ceux de Duquesne et de Vauban. En 1769, le directeur du génie d'Ajot

construisit cette magnifique terrasse plantée d'ormes superbes et longue

de 620 mètres, qui s'élève au bord de la mer, dominant toute la rade,

et que l'on appelle le Cours d'Ajot. En 1776, Brest avait 22,000 habitants,

6,000 hommes de garnison et 2,000 ouvriers attachés à l'arsenal, sans

compter un nombre considérable, mais variable, de marins.

C'est peu

de temps après que la guerre de l'indépendance américaine fournit à

la marine française l'occasion de renouveler ses lauriers. Alors fut

livré à peu de distance de Brest, à la hauteur de l'île d'Ouessant,

le combat de ce nom en 1778, où la flotte française tint tête à celle

des Anglais. Alors s'illustrèrent les Kergariou, les Du Couëdic celui-ci,

dont on voit dans l'église Saint-Louis le monument funèbre élevé par

ordre du roi. La Motte-Piquet surtout fut à Brest, où il acheva sa vie,

l'objet d'une vénération particulière. La population se rangeait avec

respect quand le vieux marin sortait de chez lui, à de rares intervalles,

avec son modeste habit bleu, ses petites épaulettes, sa perruque à marteau,

sa longue canne, plus longue que lui de six pouces, et qu'il tenait

par le milieu, s'y appuyant à cause de ses blessures. Il mourut en 1791.

La Révolution trouva la population et la plupart des marins de Brest

disposés à l'accueillir. Les officiers firent exception presque tous

nobles, presque tous élèves de la marine, et pleins de mépris pour ceux

qui faisaient leur chemin tout seuls et qu'ils appelaient les bleus,

leur première pensée fut de se renfermer dans le fort et de canonner

la ville. Le peuple en fut instruit, et, se formant en garde nationale,

s'empara à temps des principaux postes. Déçus dans leur projet, les

trois quarts des officiers émigrèrent. Les autres continuèrent leurs

menées coupables pour entraîner les matelots à la révolte et correspondaient

avec TouIon, livrée aux Anglais. La municipalité, par une énergie soutenue,

réussissait à peine à les contenir dans le devoir. C'est alors que le

comité de Salut public envoya Jean-Bo -Saint-André et Prieur de la Marne

avec mission de sauver Brest et la flotte. Leurs mesures furent décisives

la plupart des officiers furent emprisonnés à Brest, ou envoyés à Paris

pour y être jugés. Des têtes tombèrent, et la guillotine fut en permanence

sur la place de la Liberté. On créa de nouveaux officiers ; on imprima

au réarmement des vaisseaux une activité extraordinaire. Pourtant on

n'essuya que des désastres, avec des équipages indisciplinés, des marins

sans instruction. Hoche, envoyé là à son tour, le comprit tout de suite.

Il se borna à une entreprise plus restreinte. Il s'agissait d'une descente

en Irlande, que les tempêtes firent échouer au moment de partir, deux

compagnies refusent de s'embarquer avant d'avoir reçu l'arriéré de leur

solde Hoche s'écrie « Je ne veux point d'hommes qui n'ont de mobile

que l'or, » et ordonne qu'elles se retirent sur-le-champ dans un village

à 15 lieues de Brest, privées de l'honneur de participer à l'expédition.

Repentantes, les deux compagnies implorent et obtiennent leur pardon.

Le premier consul n'aimait pas Brest, non plus que son ministre Decrès.

Dans une note dictée par lui le 22 nivôse an XII, il témoigne son mécontentement

du peu d'empressement des citoyens à faire connaître les espions et

les traîtres ; il défend qu'aucun étranger n'entre dans la ville ; il

ordonne que les citoyens de Brest ne pourront circuler dans les rues

après la chute du jour jusqu'au lever du soleil que munis de cartes

à cet effet. Le maire de Brest protesta noblement, au nom des Brestois,

contre ces soupçons.

Brest ne fut pourtant pas négligée sous l'Empire

en 1808, les ateliers occupaient 4,700 ouvriers, sans compter les forçats.

Brest fournit son contingent à l'expédition d'Alger et reçut, en récompense,

la pièce de canon la Consulaire, fondue en 1542, et longue de près de

sept mètres. Elle fut enlevée du môle d'Alger. Le commerce et l'industrie

de Brest, fort actifs, roulent presque uniquement sur l'armement et

la construction des vaisseaux.

Cette ville est, après Rennes et

Nantes, le point le plus éclairé de la Bretagne. Le collège Joinville,

aujourd'hui le lycée, fondé, en 1839, par la commune, et destiné surtout

à former des sujets pour l'école navale, la Société d'émulation, qui

s'occupe de répandre l'instruction nécessaire aux marins, sont des établissements

d'une grande utilité.

Brest est bâtie sur la rive septentrionale

d'une magnifique rade, qui a 22 kilomètres de longueur sur 11 de largeur

et 36 kilomètres de tour, dans laquelle pourraient mouiller 500 vaisseaux

de guerre. Cette rade qui communique à l'Océan par un goulet large de

1,650 à 3,000 mètres et long de 5 kilomètres, est défendue par de nombreuses

batteries. Le port militaire, défendu par le château, est situé sur

la Penfeld et à son embouchure dans la rade ; il comporte tous les établissements

les plus perfectionnés, les mieux organisés pour le prompt armement

d'une flotte de guerre. Il peut contenir 50 navires. C'est autour de

ce port que sont les casernes, les usines, les forges, les corderies,

les magasins généraux, qui forment un des plus beaux arsenaux, non seulement

de la France ; mais encore du monde entier.

La ville, à laquelle

on a annexé, en 1861, une partie de la commune de Lambezellec, est partagée

par la rivière de Penfeld en deux parties Brest, sur la rive gauche,

régulièrement bâtie avec de beaux édifices Recouvrance sur la rive droite

moins propre moins bien bâtie et principalement habitée par les ouvriers

et les artisans. Ces deux parties communiquent par un beau pont tournant

de 527 mètres de longueur, haut de 28 mètres. Ses églises datent du

siècle dernier, la principale est l'église Saint-Louis. Parmi ses autres

monuments ou établissements importants, citons l'hôtel de la Préfecture

maritime, l'Hôpital de la marine, le Musée d'histoire naturelle, avec

un Jardin des plantes ; l'établissement des pupilles de la marine l'École

navale ; l'École des novices ou apprentis marins, la Sous-Préfecture,

le Tribunal civil, le Lycée, le Théâtre, l'Hôpital civil et la Bibliothèque

communale, riche de 30,000 volumes et établie au premier étage des Halles.

Les principales promenades de Brest sont le cours d'Ajot, d'où l'on

jouit d'une belle vue sur la rade, et la place du Champ-de-Bataille.

Le Port de commerce est situé à l'est du Port militaire et au sud de

la gare du chemin de fer ; il a été l'objet de plusieurs améliorations

dont quelques-unes sont encore en cours d'exécution. Le commerce de

Brest embrasse tout ce qui intéresse les fournitures et les approvisionnements

maritimes. On y pêche la sardine, le maquereau il y a des corderies,

des fabriques de toiles imperméables, de chapeaux vernis, de chandelles,

des brasseries, des tanneries, etc. Les principales exportations consistent

en céréales, et les importations en denrées coloniales, en charbon,

en fourniture pour la marine.

Plan du site |

Moteur de Recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.