Le texte suivant provient d’un ouvrage de

la BNF intitulé « En Bretagne » écrit par Monsieur Alexandre Nicolaï

et qui raconte sa promenade en Bretagne. Le livre est daté de 1893

et imprimé à Bordeaux par Gounoulhou – Editeur.

Promenade à Vitré

Pour peu que vous aimiez, dans les vieilles cités, les vieilles

rues tortueuses ou montantes, les vieilles maisons, les vieilles

inscriptions naïves, les vieilles figurines grotesques ou symboliques

sculptées aux têtes des solives, formes, répugnante aux uns, capable

d'inspirer une terrible passion aux autres, et que de tenir tout

le temps votre nez en l'air ne vous donne pas le torticolis, faites

comme moi allez à Vitré. Mais si, comme il m'est arrivé, vous y

tombez en pleine canicule, en cours de villégiature, choisissez

donc pour votre première promenade à travers les venelles l'heure

de quatre heures. La chaleur commence à baisser, mais pas encore

le jour ; partout, oblique et diffuse, la lumière se promène, adoucie,

dans tous les coins et recoins ; elle semble y fureter, elle s'accroche

à tous les reliefs, elle allume les verrières, elle fait scintiller

les ardoises en écailles des pignons, tandis que l'ombre devient

plus longue et enveloppante. Les peintres, qui connaissent bien

ce moment, savent le mettre à profit pour préparer leurs calmes

soirs d'été ; les dessinateurs le recherchent à cause des alternances

vives des parties d'ombre et des clairs, et l'archéologue qu'il

faut être dans une ville comme Vitré, dont l'histoire et les souvenirs

sont écrits et sculptés dans le bois ou sur la pierre, sait aussi

comme il pourra fouiller à son aise et saisir les détails infinis

qui l'arrêtent et le captivent à chaque pas sans crainte d'envoyer

à tous les diables le soleil aveuglant.

Quatre heures! Les écoliers

sont sortis de la classe par bandes, les bonnes femmes tricotent

au seuil des portes, les logis respirent par toutes leurs fenêtres

grandes ouvertes, les ateliers sont pleins de chants, ta journée

se termine comme elle a commencé, dans un regain de vie et de travail.

Cependant, comme vous avez débarqué du train dans une élégante gare;

qu'autour d'une grande place des bâtisses récentes, blanches, rehaussées

de briques rouges avec des toits d'ardoise, font figure du mieux

qu'elles peuvent; que des arbres plantés d'hier, marronniers ou

tilleuls, entourés de crinolines, mandés de poussière, souffreteux,

demandent de l'eau, de l'eau pour redonner un peu de vert à leurs

feuilles rôties, et qu'une fontaine Wallace s'offre à tout venant,

vous avez pu vous croire, dès en arrivant, dans une sous-préfecture

quelconque, banale et morte, mais où la municipalité aurai montré

le souci d'atteindre au convenable dans le genre moderne.

Deux

hôtels, placés dans un coin, porte à porte, se sont disputé votre

préférence, et pendant une minute vous avez pu vous demander par

quelle flânerie serait tué le temps jusqu'à l'heure de la table

d'hôte.

Voilà que cette perspective n'est qu'un faux nez que

l'on a mis à Vitré, qu'un affreux placard, et qu'à peine êtes-vous

engagé dans la première rue venue, votre étonnement commence. Ce

que vous apercevez, en effet, ne ressemble à rien : c'est un décor

moyen âge à peine soupçonné. Par un coup d'une baguette magique,

brusquement, sans transition, vous êtes transporté, avec un réalisme

d'une étrange intensité, à trois cents ans en arrière, et plus,

bien souvent. Ces pignons bizarres, ces avancements invraisemblables

des étages supérieurs qui surplombent, ces encorbellements superposés,

ces vastes toitures qui semblent écraser les maisons de tout leur

poids, ces lucarnes, ces auvents déconcertent au plus haut point

notre conception moderne d'une habitation.

Comment ces maisons

inclinées, ventrues, Irrégulières, posées de biais, avec des bosses,

des déviations qui les rendent monstrueuses, tiennent-elles leur

équilibre ? Miracle ! Mais voyez-les elles se poussent les unes

contre les autres et se prêtent un mutuel appui; les siècles leur

ont donné une fière chiquenaude, et pourtant elles résistent encore,

vaillants débris d'époques, d'âges, d'hommes, de faits mémorables,

qu'elles nous aident puissamment à restituer.

De temps à autre,

quelqu'une disparait, et c'est grand dommage; le bourgeois de nos

jours veut avoir, comme son ancêtre, pignon sur rue; mais, pour

cela, sur les fondations de la vénérable aïeule, il élève une correcte

bâtisse. Adieu lucarne en haut du toit, adieu les hauts combles

où les charpentes du pignon étaient un chef-d'œuvre d'agencement,

adieu les verrières, adieu la petite niche du saint ou de la sainte,

adieu le porche, adieu les belles poutres et les solives sculptées,

et les garguilles de zinc, de pierre ou de plomb! peu lui en chaut

cela, depuis longtemps, ne lui dit plus rien; il fallait à son ambition

une façade blanche, d'étroites fenêtres, un escalier de pierre.

Puis-je, après tout, lui jeter si fort le pavé, à ce Vitréen, mon

contemporain, moi qui ai si fort à cœur d'être de mon siècle, et

même du prochain. Evidement non ; mais ce que je sais, à n'en pas

douter, c'est que nos maisons, nos faubourgs, nos villes d'aujourd'hui

n'arriveront point à forcer, par ce côté du moins, l'admiration

des postérités futures.

De style, nous n'en avons que lorsque,

d'aventure, nous singeons les modèles du passé. Aussi ne puis-je

que déplorer la rapide ; disparition de ces reliques de la vieille

France. Leur conservation décrétée, leur entretien, leur restauration

seraient encore un pieux hommage à la mémoire des hommes qui passèrent

leur vie à conquérir leurs franchises et à lutter pour elles. Ils

eurent des énergies que nous ne nous sentirions guère, et souffrirent

héroïquement des maux que nous ne connaitrons plus. Il est curieux

de voir une âme sensible comme l'était celle de M'°'' de Sévigné,

qui, pourtant, s'efforçait bien d'être Bretonne aux Rochers, ne

pas trouver un cri du cœur à l'adresse de ces braves bourgeois de

son temps, qu'un gouverneur, Monsieur de Chaulnes avide et vindicatif

rançonnait, lorsque comme il arrivait à Rennes il ne les exilait

pas, avec leurs femmes et leurs enfants, par quartiers, lorsqu'il

ne les faisait pas rouer. Et ceux-là, qui, sous le grand roi, accablés

d'impôts, pillés par les troupes qui sans cesse sillonnaient la

province, trouvaient moyen de racheter par trois fois, à coups de

millions de livres, des édits qui leur étaient aussitôt rendus,

étaient les descendants des huguenots qui avaient traversé toutes

les horreurs de la Ligue, mais terribles, eux aussi, dans leurs

représailles, et des loyaux sujets du baron de Vitré, qui, vers

la fin des longs sièges, en lutte contre l'Anglais, le roi de France,

le duc de Bretagne lui-même ou les seigneurs voisins, venaient apporter

les pierres des murs de clôture de leurs courtils ou de leurs maisons,

alors que les engins manquaient pour rouler sur les assaillants

du haut des mâchicoulis des remparts et du château. Voilà ce que

médisent de leurs courageux habitants de jadis ces tant vieilles

masures aux formes déjetées, lasses de leur âge, décrépites et chenues,

qui demandent des étais en guise de béquilles.

Comment ne pas

songer à tout cela lorsque, dans une même rue, dans la rue Beaudrairie

par exemple, telle maison à pignon est du XVIIème autre

du XVIème, et tel hôtel chargé de sculptures par un artiste

de la Renaissance.

C'est assez dire que tous les styles sont

mêlés ; mais de là vient l'émerveillement des yeux. Avec du bois,

de la pierre, de la brique, voire même du torchis par endroits,

de vulgaires maçons ont fait, sans le secours d'architectes, sans

plans ni devis, en donnant simplement carrière à leur imagination,

des chefs-d'œuvre de charpente, trouvé d'audacieuses combinaisons,

réalisé des problèmes d'équilibre, tout en s'attardant aux détails

les plus minutieux du décor, car les façades sont à plaisir enjolivées

de moulures, de figurines, de bustes. Ils ont fait œuvre durable.

Mais ce qui parait surtout leur avoir tenu à cœur d'éviter, c'est

la monotonie, la régularité ; l'asymétrie est la règle, Ils en ont

fait une beauté. Et comment cela pourrait-il surprendre, alors qu'au

siècle de Lenôtre, sous le règne d cordeau, un poète écrivait qu'un

beau désordre était souvent un effet de l'art ? Cette diversité

surprenante, la plume la plus experte n'en pourrait même donner

une idée ; un crayon fidèle salirait seul donner sa physionomie

à cet échafaudage touffu de boiseries, d'auvents, de lucarnes, de

pignons aigus ou trapézoïdes, de toits, d'épis de faitière, et encore

la couleur n'y serait pas. La vieillesse des choses a pris des aspects

ravissants, le temps a mis amoureusement sur elle sa patine; les

toitures sont tapissées de plaques de mousses jaunes, leurs arêtes

de gramens et de girofles, où viennent s'abattre et picorer des

vols de pigeons sous la poussée des végétations, les ardoises se

sont soulevées dans un hérissement; vous n'imagineriez d'ailleurs

pas la place qu'elles tiennent dans cet ensemble de constructions

; elles couvrent es toits, revêtent les façades elles-mêmes, mais

ici elles sont taillées en losange, et ta elles sont de menues écailles

qui reluisent au grand soleil comme les pièces d'une cuirasse. La

rue Notre-Dame a moins de ce caractère, car elle se distingue par

ses vieux hôtels renaissance avec des piastres, des rinceaux, des

tournelles, des œils-de-bœuf, des meneaux, des linteaux finement

ciselés et fouillés, tandis que la rue Poterie vous amène aux pignons,

aux porches nombreux sous les encorbellements, aux cours resserrées.

Tout ici s'enchevêtre, tant on est à l'étroit ; les escaliers de

bois font saillie ; abrités sous un auvent, ils tournent dans une

cage à jour, envoyant à chaque étage un pont d'allée pour sa desserte

; les pignons, penchés, comme prêts à se laisser choir en avant,

tendent à se rejoindre de chaque côté de rue ; d'une fenêtre à l'autre

on pourrait se donner la main, et le touriste, qui muse et s'étonne

à chaque pas, se promène au travers d'on ne sait quel étrange musée.

Sur de petits balcons, il y a des fleurs, des œillets, des basilics,

des drapeaux, des linges, des oripeaux dont les couleurs vives égaient

les intérieurs sombres dans lesquels on plonge.

La population

ouvrière ou misérable de Vitré grouille dans les logis de ces vieux

quartiers, qu'elle transforme en une Cour des Miracles débordante

de friperie ; elle achève ce qui leur reste de poésie, gâte et dégrade

à plaisir. Le propriétaire lui-même s'est dit « Après tout, cela

tiendra tant que ça pourra. » Les plâtras tombent, les boiseries

sont à nu et pourrissent, les murs s'écaillent et s'effritent, les

ardoises se détachent, et le lamentable reste de la demeure qu'un

bourgeois cossu du XVème siècle éleva, attend patiemment

l'éventrement définitif : sunt-lacrymæ-rerum.

La rue Baudrairie,

la rue Poterie et la rue Notre-Dame, trois rues uniques, trois raretés

les plus difficiles, les plus indifférents ou les plus blasés n'y

sauraient redire. Mais ce n'est là qu'une partie de l'ancien Vitré;

il y a encore le faubourg des Moines et l'industrieux quartier du

Rachapt au pied des remparts et du donjon. A chaque maison, la clé

de voûte porte une date vénérable, souvent une inscription; le noble

ou le bourgeois l'a voulue selon son tempérament, prétentieuse ou

simple; j'aime celle-ci, très naïve, dans la rue d'en d’En-Bas :

PAX-HViC-DOVI-ET-HABITATIVBS AKT-IN-EA-1686

Ces quartiers,

encore admirables, ont été mutités horriblement ; du rempart qui

les enfermait et formait l'enceinte extérieure du vieux Vitré, il

ne reste plus rien, ou peu s'en faut ; à peine, de loin en loin,

un pan de courtine qui subsiste on se demande pourquoi et comment.

Les hygiénistes ont fait une enquête par ici et condamné le tout

en bloc; les trouées ont été pratiquées un peu partout, sous leur

contrôle, pour laisser pénétrer l'air, et les trois antiques portes

que l'on entrait à Vitré, et pourtant leur robuste vieillesse, les

remarquables détails de leur architecture eussent dû leur obtenir

une grâce qu'elles méritaient bien.

J'ai supposé que le touriste

tancé au travers des rues de Vitré, à la découverte du moyen âge,

n'a pu profiter que des dernières heures de son après-midi, en sorte

que la nuit était tombée et l'heure de la table d'hôte depuis longtemps

passée lorsqu'il s'est trouvé devant l'église Notre-Dame. Il s'est

résigné il a rebroussé chemin, remettant au lendemain sa visite

à l'église et au château.

Suite de la Promenade à Vitré

Vitré possède trois églises, dont la plus remarquable est, sans

contredit, l'église Notre-Dame une des productions les plus pures

de l'art gothique en Bretagne, qui en compte tant et de si belles

ce n'est pas que, plusieurs fois remaniée, reprise, agrandie, elle

ne porte en maints endroits la trace de ces ajouts divers, mais

cela encore offre un intérêt de plus au touriste, qui peut suivre

ainsi les transitions de l'art, comme il le ferait dans les pages

d'un livre, en même temps qu'il saisit le moment précis où se manifesta

l'art nouveau qui nous vint d'Italie. La Renaissance n'a pas, en

effet, laissé de poser sa griffe sur telle partie de Notre-Dame;

le résultat inévitable de son influence est cependant ici à peu

près négligeable, et ce qui reste de cet art breton du XVème

et du XVIème' siècle, qui fut vraiment national et le

demeura à une époque où les artistes français avaient perdu les

traditions des vieux maîtres du XIIIème siècle, édificateurs

de cathédrales, est de tous points admirable. Car la Bretagne, cette

réfractaire invétérée, le fut en art comme en politique; une des

dernières entrée dans ce mouvement de centralisation, dont se servit

si habilement la royauté pour uniformiser nos vieilles provinces,

elle multipliait ses calvaires, ses chapelles, ses abbayes, ses

clochers, ses églises incomparables, conservant dans sa splendeur

le type clunisien, alors que partout, et depuis longtemps déjà,

architectes et sculpteurs de la Bourgogne, de l'Ile-de-France ou

du Poitou en étaient aux ornementations précieuses, aux fioritures,

aux surcharges, aux miniatures de la Renaissance.

Fait peu commun,

et par suite à signaler l'église Notre-Dame n'a pas souffert davantage

des retouches modernes; sa flèche, réédifiée en 1858, est bien en

harmonie avec le caractère général de l'édifice. Elle a remplacé,

non sans hardiesse, la flèche primitive de 1420, définitivement

ruinée par un incendie en 1704, après d'innombrables vicissitudes.

Encore n'a-t-elle pas péri tout entière pour nous, puisqu'un vieux

tableau, dans la chapelle Sainte-Anne, nous en a gardé la très fidèle

représentation.

La nef principale, les latéraux, les deux bras

du transept, le chœur fourmillent de détails ou de motifs d'une

réelle et piquante originalité, les inscriptions aussi sont nombreuses,

et certaines, parfois, trop longues les unes perpétuent la mémoire

de donateurs généreux qui pensèrent, de cette façon, prendre soin

de leur âme, et les autres nous parlent de seigneurs et de nobles

dames trépasses depuis des siècles. C'est ainsi que de l'abside,

derrière le maître-autel une petite pierre tombale rappelle ce que

fut l'une des puissantes châtelaines de Vitré; l'épitaphe, creusée

dans la pierre en caractères du temps, n'est rehaussée que par un

écusson aux armes des maisons de Laval et de Retz. La voici dans

sa simplicité :

« CY-GIST MADAMME MARIE ; DAMME ET HERITIERE

DE RAIX ; JADIS EXPOVSE DE HAVLT ET PVISSANT MONSIEVR ANDRE DE LAVAL

EN SON TEMS SEIGNEVR DE LOHEAC ; DE LAUVEAVX ET DE GVERGOBLAY ;

MARECHAL DE FRANCE LAQVELLE DAMME TREPASSA LE PREMIER JOVR DE NOVEMBRE

DE LAN MIL IIII~ LVII »

Par ailleurs on trouve encore les

armes de Laval dans la chapelle Saint-Roch, celles de Bretagne et

de Pierre Landais aux clés de voute des chapelles de Saint Jean-Baptiste,

Saint-Sébastien. Le jubé date de 1491, les bénitiers de 1593, une

porte de sacristie, basse, en ogive; une crédence de belle dimension,

dont le sculpteur n'acheva pas le travail demeuré tel quel; des

grotesques, grimaçants aux chapiteaux, certains d'une curieuse conception,

attestent assez l'ancienneté de ce latéral gauche. Quant aux verrières,

d'où tombe sur les dalles une lumière tamisée et multicolore, elles

sont uniques. Une seule,«' intacte, qui représente l’entrée triomphale

de Jésus Christ à Jérusalem daté de 1537 éclate dans toute sa splendeur,

et combien vénérable par son ancienneté, combien riche par ses nuances

adoucies, combien poétique par les têtes et les attitudes naïves

de ses personnages maigres, émaciés, mystiques dans leurs tuniques

aux teintes vives. Morceau superbe qui fait assez regretter les

richesses perdues dont il reste par ailleurs de trop maigres fragments,

que ne réussiront pas à faire oublier les très beaux vitraux modernes

qui les ont remplacés.

Dans la chapelle Sainte-Anne, voici encore

un bijou de haute valeur un triptyque où, sur trente-deux émaux

d'une irréprochable fraîcheur, est retracée la vie du Christ et

de la Sainte Vierge. Il est l’œuvre d'un émailleur limousin du XVIème

siècle, Jean-Baptiste Perricaud, l’'un des fameux Perricaud. Artistes

de père en fils, ils se perfectionnaient et se livraient les secrets

de leur fabrication, et, comme des souverains, signaient Perricaud

I, Perricaud II, Perricaud III. Au dos de la boiserie de chêne qui

les encadre et les enferme, vingt-quatre rimes, qui ne durent pas

mieux valoir alors qu'aujourd'hui, nous font connaître le nom du

donateur, sieur Jehan Bricier, qui montra évidemment par là le souci

d'arriver, à sa façon, à ta postérité :

Donné céans fut ce

tableau

Par un nommé Jehan Bricier,

Qui escripvit cet escripteau

Et le dicta tel que voiez,

La veille de Noël, croiez,

Que

l'on disait mit et cinq cens

Quarante et quatre bien comptez

Et lui cousta cinquante francs.

Les histoires qui sont dedans

De Limoges en apporta ;

Et Robert Sarul, point ne mens,

Le

bois tailla et assembla ;

Puis, maistre Jacques l'étoffa

Qu'on

appelle de Loysonnière.

Mais savez-vous qui le ferra ?

Fut

Jehan Bernard Ragotière,

Si ce dicton vient à lumière,

Vous,

mes leurs qui le trourerez,

Je vous supplie faire prière

Pour

les âmes des trépassez

Que Dieu veuille pardonner ;

Car je

vous notifie tous

Quainsi pour les défunts prierez

Tous ainsi

l’on prira pour vous.

Amen maître Jehan Bricier, et qu'il

soit fait selon votre volonté !

Les statues, les tombeaux anciens

et modernes ne manquent pas dans les quatorze chapelles des bas-côtés;

ils témoignent, pour la plupart, de la reconnaissance des ouailles

de Notre-Dame pour leurs aumôniers et pasteurs, et ne se rapportent

que de loin, par suite, au côté plus spécial qui nous touche. Cette

visite à Notre-Dame, si rapide qu'on la veuille, n'est pas, on le

devine de reste, sans prendre quelque temps, surtout si t'en a laissé

travailler le crayon, qui a fort à faire, et cependant on ne peut

s'éloigner sans donner un coup d'œil aux façades. Celle du midi

est, en effet, particulièrement digne de retenir l'attention par

la succession de ses pignons, de ses contreforts surmontés de pinacles

très finement travaillés et non moins variés, et aussi par ses rosaces,

ses baies, ses balustrades ajourées, qui sont du meilleur gothique

flamboyant. On ne peut surtout passer auprès de la porte latérale

percée dans cette façade, sans admirer une chaire extérieure, qui

est un des plus curieux spécimens de ces sortes de tribunes en plein

vent, dont on ne compte pas, que je sache, plus de trois ou quatre

en France (1). Il en est qui prétendent qu'aux jours de grande fête

carillonnée, alors que la grande nef ne pouvait contenir la foule

du peuple, le prédicateur la haranguait sur la place publique, du

haut de son édicule. Selon d'autres, l'origine de ces chaires remonterait

aux époques troublées de la Ligue, où les prêches auraient été contradictoires

entre catholiques et huguenots.

Les deux prédicants traitaient

un sujet convenu, se mesuraient corps à corps dans une lutte toute

de casuistique, se jetant les auteurs sacrés et la Bible à la figure,

et terminant aussi par de grossières invectives, en guise de péroraison,

lorsque l'argument, démoli, ne les servait plus. Le grotesque frisait

le sublime couramment; mais on en vit d'autres du temps du sombre

Agrippa d'Aubigné et de l'auteur de la Satyre Ménippe.

Elégante

et fine, composée d’une caisse sobrement ornementée, supportée par

un pédicule octogonal et d'un dais en forme de pyramide surmonté

de crochets, d'aiguilles et de pinacles, cette chaire extérieure

ajoute, de façon aussi agréable qu'imprévue, au décor de cette façade.

Vite, je prends mon bloc de papier cançon, mon pinceau en quelques

minutes, j'ai une très satisfaisante impression à l'encre de Chine.

Une jeune fille, tentée comme je l’ai été, s'applique à en obtenir

autant à l'aquarelle ; elle pignoche encore que je m'apprête à lever

la séance, en quête d'un motif nouveau. Mais la place est bonne

; mon œil a rencontré, en l'air, suspendue, avançant, menaçante,

horrible, hérissée, gueule ouverte, une incomparable gargouille

en plomb repousse. Elle figure un chien chimérique, apocalyptique,

des airs de dragon au dos, un carcan fleurdelisé au cou; c'est sur-

tout quand il pleut et qu'elle vomit t'eau des dalles que l'on peut

dire « cave canem ». J'eus, à ce moment, le plaisir de la découverte,

car personne ne me l'avait signalée. Violet- le-Duc la relève dans

son Dictionnaire d’architectures où la reproduction qu’il en donne

n'est pas précisément d'une exactitude irréprochable. Cette guivre

est à l'angle sur rue d'un des vieux et beaux hôtels de Vitré, l’hôtel

Hardy, devenu hospice aujourd'hui. Il a fort grand air, et ne sent

certes point la ruine On compte, d'ailleurs, pas mal de ces anciennes

demeures, pleines de souvenirs, dans Vitré ; quelques-unes furent

même princières, comme celle de la princesse de Tarente, dont M"

de Sévigné a si souvent parlé dans ses lettres datées des Rochers

: l'habitation remparée de Pierre Landais, entre autres, et l’hôtel

de la famille de Laborderie, sur la place dit Manche, méritent d'être

cités. Les lucarnes, les tournelles et les hauts combles surmontés

de girouettes sont très intéressants, et j'en pris un sommaire croquis.

Le délabrement de quelques-unes de ces vieilles habitations navre,

tant sont pénibles à voir les ruines de leur ancienne splendeur.

Mais, à ce propos, une remarque qui trouve bien ici sa place, attendu

que je la fis sur les lieux mêmes., Il y a très peu d'années encore

que le moyen âge et les chefs d'œuvre qu’on nous a légués étaient

incompris, pour ne point dire méprisés. Ce dédain partait de très

haut les pontifes officiels de l'art le professaient ouvertement,

réservant toute toute leur prose laudative et leurs travaux de reconstitution

à la célébration exclusive d'antiquités qui nous touchaient bien

moins que les antiquités grecque et latine. Ils étaient une Église

en dehors de laquelle aussi point de salut. Les vieilles maisons

de nos aïeux ? taudis incommodes et enfumés, logis irrespirables

Leurs châteaux ? architecture surannée, sans caractère, négation

même du confort, repaires de brigands pleins d'ombre ! Seules, quelques

vieilles cathédrales trouvaient grâce devant ces classiques forcenés,

qui oubliaient qu'en fait de classique notre art national, dans

toutes ses manifestations et à toutes les époques, devait l'être

en premier. Enfumées, ces maisons à pignon ces hôtels Renaissance,

ces manoirs ! Excusez du peu, Messeigneurs ! Heureusement qu'une

pléiade de novateurs, qui ont été des révolutionnaires, est venue

mettre un « holà ! » qui s'était, hélas ! trop fait attendre, puisque

nombre de merveilles avaient déjà péri, alors qu'il était encore

à peine temps d'en sauver tant d'autres. D'un trait de plume on

avait ainsi biffé de nombreux siècles de notre histoire de l'art.

On avait jugé toute une époque, et avec elle une innombrable suite

d'artistes inconnus, d'après ces maisons à pignons, croulantes de

vétusté, noires dans les rues étroites, oubliant qu'elles étaient

bien les seules demeures que pouvaient avoir nos aïeux, dans les

faubourgs rétrécis qui se pressaient, à l'abri des enceintes, jusques

au pied du château d'où leur venait aide et protection. Mais encore

combien variées, combien ornées dans leur fruste robustesse, combien

durables aussi ! Partout des sculptures, des bustes, des feuillages,

des moutures, des rinceaux, des escaliers, des charpentes qu'on

ne fera plus. Mais, à côté de ces humbles, ne trouvons-nous pas

les beaux, les vastes, les splendides hôtels, construits en belle

pierre de taille, en granit même, avec de hauts combles, de larges

cours, des baies spacieuses, des salles commodes, bien disposées,

dont le luxueux aménagement étonne parfois ?

On avait surtout

péché par ignorance les Henri Martin, les Michelet, les Violet-le-

Duc, les Du Cleuziou, les Fustet de Coulanges, et bien d'autres

d'aussi bonne compagnie, vinrent donner à ces études du moyen âge

toute l'importance qu'elles devaient avoir ; la vieille Eglise n'est

pas morte, sans doute, mais la jeune grandit auprès d'elle. La Commission

des monuments historiques a fait, de son côté, de très bonne besogne

en peu de temps, et les effets de l'intervention de l'État se font

sentir un peu partout. C'est fort heureux, et c'est pourquoi ceci

méritait d'être dit en cet endroit.

Sur le côté d'une grands

place où nous débouchons au sortir du dédale d'étroites et sombres

venelles que nous suivons depuis te grand matin, le château nous

apparait tout à coup, énorme, massif, avec ses hautes courtines,

son Châtelet, son donjon et sa ceinture de tours rondes ou carrées,

dont les combles ardoisés pointent de tous côtés par-dessus les

murailles. Celte première impression n'est pas seulement saisissante,

elle est étrange ici, des pans de remparts écroutés, une brèche

béante ; là, un superbe ouvrage tout de neuf restauré, attestant

la persistante puissance de ce formidable repaire de barons, et,

comme partout, au milieu d'une poussière dorée par le soleil, des

escouades d'ouvriers travaillent la pierre, scient les. madriers,

portent la chaux ou le mortier, tandis que claquent les fouets,

piaffent les. percherons et se déversent les tombereaux avec un

grand bruit de cailloux froissés. Il semble que vous tombiez à l'improviste,

au lendemain même d'un assaut, dans une de ces rares trêves que

le seigneur employait à la réparation rapide de ses défenses endommagées.

Mais les fossés sont vides, les grenouilles n'y chantent plus à

la lune par les belles nuits d'été, la sentinelle ne veille plus

dans les échauguettes; dans les chemins de ronde le pas du touriste

résonnera seul désormais, et si, chaque jour, les manœuvres de ce

chantier au plein air s'attachent à faire disparaitre la ruine,

le bon château a assez guerroyé, subi de chocs, repoussé d'escalades,

il a fait jusqu'au bout son loyal service, et c'est un glorieux

et pacifique repos qu'on lui réserve, puisque sa vaillance se perpétuera

encore à travers les siècles. Comme aux vieux guerriers blanchis

sous le casque, on lui assure ses invalides pour que, longtemps

encore, le camarade des premiers jours et des héroïques luttes domine

sur ces toits qui se pressent et grouillent jusque dans son ombre,

sur ces faubourgs populeux qui grandirent sous sa protection jusqu'à

l'heure où, forte et débordante, la ville brisa l’étroit corset

que tes remparts faisaient à sa taille.

Une passerelle volante,

jetée sur le fossé en guise de pont-levis, donne accès sous une

poterne cintrée qui s'enfonce très basse dans toute l'épaisseur

de ce colossal ouvrage qui est le Châtelet. Avec ses deux énormes

tours jumelles coiffées de hauts combles pointus, Lardées de mâchicoulis

reliés au-dessous du chemin de ronde par un gracieux détail d'architecture,

gothique, ses tourelles, ses archères, ses lucarnes et ses cheminées,

cette défense, aussi forte qu'un donjon, présente un ensemble très

complet, aux proportions à la fois géantes et harmonieuses.

Sous la herse, au lieu et place du guichetier d'antan préposé au

service du pont-levis, un concierge bien moderne fouille déjà dans

son trousseau de clés, et, sans plus tarder, il nous fait gravir

à sa suite l'escalier en vis d'une tournelle qui dessert les trois

étages de cet ouvrage militaire du XIVème siècle, aujourd'hui

transformé en bibliothèque municipale et en musées. Il va sans dire

que des vénérables in-folio rangés dans un bel ordre, nous ne voyons

que les cotes dorées, presque confus de troubler le silence dans

lequel une demi-douzaine de travailleurs compulsent des archives

qui sont, parait-il, du plus haut intérêt. Mais nous voici bien

à notre affaire ; dans un pêlemêle qui n'est pas sans charme parce

qu'il est plein d'imprévus et de rapprochements inattendus, sont

disposés des émaux, des ivoires sculptés, des missels enluminés,

de vieilles serrures, des statuettes, des verreries, des vitraux,

des ornements religieux, des instruments de supplice effrayants

des chevalets, des coins, des pinces, des tenailles, des carcans

qui rappellent d'horribles pratiques de tortionnaires ; des arquebuses,

des cuirasses, tout un arsenal de pertuisanes, d'épées, de lances,

de mousquets, de coulevrines, de pierriers, de boulets des tapisseries

aux murs ; à terre, des dalles surchargées de blasons ou d'inscriptions

gothiques dont chacune parle d'un trait de l'histoire locale de

Vitré, des gargouilles, des épis de faitière, des bahuts admirables,

un entassement enfin de trésors archéologiques à donner la fièvre

quarte à un antiquaire. Et c'est, ma fois une très heureuse idée

qu'on a eu là de confier â cette séculaire gardienne de la ville,

encore que bien amoindrie, te dépôt de ses anciennes richesses.

Pour gagner l’autre tour, où sont aussi d'autres musées, nous nous

engageons sur le chemin de ronde pratiqué au couronnement du Châtelet.

Le passage y est périlleux ; par les trous des mâchicoulis qu'il

faut enjamber, le vide au-dessous est effrayant, la paroi de la

muraille glisse vertigineusement dans le fossé, qui paraît une simple

tranchée. C'est de là que tes assiégés du château envoyaient sur

les assaillants les blocs de pierre, les moellons, les projectiles

de toute natures emmagasinés dans les arsenaux supérieurs. Ils tombaient

à pic les uns sur les autres, après avoir heurté le pied des lices

extérieures, rebondissaient avec une violence accrue par la rapidité

même de la chute, décimant et déconcertant les hommes occupés aux

travaux d'approche. Au travers des étroites meurtrières qui nous

envoient un maigre jour, les arbalétriers lançaient leurs carreaux,

leurs traits, et l'ouvrage se défendait ainsi, par ses tirs plongeants

combinés, tant que les bombardes de l'ennemi n'étaient pas arrivées

à le rendre intenable par la destruction des hourdages. La hauteur

même de ce Châtelet et son commandement élevé sur les courtines

le protégeaient d'ailleurs efficacement contre les tirs à la volée

des lourdes et peu fortes pièces de l'artillerie du XIVème

et du XVème siècle, ce qui était d'autant plus nécessaire

que la poterne donnant entrée dans la seconde enceinte de la place,

et par laquelle nous sommes entrés tantôt, était à sa base. La première

enceinte a disparu aujourd'hui ; il n'en reste plus guère que des

vestiges sur lesquels chevauchent les toits et les maisons ; mais

quelque chose subsiste encore de la disposition militaire du château,

et la grande place ensoleillée sur laquelle nous plongeons était

la première cour intérieure, ce que l'on appelait la baille.

Là, le seigneur avait disposé les écuries, les dépendances, les

logis qui eussent encombré son dernier réduit ; mais l'œuvre des

démolisseurs a été complète, et lorsque, dans quelques années, les

maigres arbres déjà plantés auront grandi et développé leurs frondaisons,

les jolies filles de Vitré feront de ce nouveau mail leur promenade

favorite du dimanche, là où se livrèrent de terribles combats.

Car l'ennemi n'avait pénétré dans la baille qu'après de longues

semaines de siège, ses travaux stratégiques à peu près terminés,

une fois les avancées prises, les cavaliers enlevés, les fossés

comblés de fascines, les beffrois appliqués contre les courtines.

Lors- qu'il arrivait au pied du Châtelet, il se trouvait en présence

d'un second ouvrage fortifié, de remparts, de tours encore plus

puissantes que les premières, d'un fossé nouveau, en sorte qu'il

avait un dernier siège à entreprendre, toujours plus laborieux que

l'autre. Il ne pouvait plus se développer à l'aise, n'ayant d'espace

que celui de la baille tandis que toutes les forces vives du château

étaient concentrées en quelques points seulement, les plus vulnérables.

Mais l'investissement était complet, et à partir de ce moment la

famine devenait un des meilleurs adjuvants de l'assiégeant. Par

contre, les longueurs de l'opération pouvaient donner le temps à

un allié d'accourir et de délivrer le château, en forçant les troupes

d'attaque à lever précipitamment le siège, ce qui arrivait souvent.

Mais la brèche que l'on voit encore au flanc du château, tout en

démontrant le système stratégique en usage dans les sièges de l'époque

féodale, nous révèle combien le dernier assaut fut fatal.

Dans

les combles du Châtelet, ces salles où étaient accumulées en tout

temps les provisions de projectiles, comme en un arsenal sont empilés

de nos jours bombes et obus, vides maintenant, noires sous les charpentes

dénudées, prennent aussitôt à nos yeux un intérêt rétrospectif;

leur fonction se révèle à nous, et là où les grosses araignées recommencent

en paix leur toile de Pénélope, on se figure bien, un jour d'assaut,

le va-et- vient affairé des hommes d'armes, des arbalétriers qui

vont rejoindre leur poste auprès d'une meurtrière, munis de carreaux

et de sagettes, des servants disposant dans un bon ordre les blocs

sur le rebord des mâchicoulis, dans les baies des créneaux, sous

la direction vigilante du capitaine de la Tour.

Par une porte

pratiquée entre deux merlons à l'extrémité du chemin de ronde, nous

entrons dans une nouvelle salle convertie encore en musée. Il y

a des tableaux ici, des anciens et des modernes à l'avenant, de

riches tapisseries à peine protégées contre la lumière qui mange

leurs fines nuances, et la vermine qui les attaque plus sûrement,

avec, plusieurs endroits, de maladroites réparations qui sont autant

de sacrilèges. Entre cent vieilles gravures intéressantes, j'en

choisis une, point très compliquée d'ailleurs, dont j'essaie un

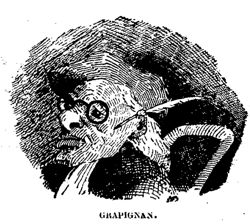

fac-similé. Sur un fond de bibliothèque s'enlève la caricature d'un

procureur qui ne devait précisément pas être tendre aux plaideurs

et que ses contemporains n'épargnèrent du reste point, si j'en juge

par le quatrain ci-dessous que j'ai fidèlement retranscrit avec

les quelques lignes de prose qui l'accompagnent, sans doute parce

que le vers fut encore trouvé insuffisant- ce qui m'induirait à

flairer là-dessous une petite vengeance personnelle de l'artiste :

« Tu vois de Grapignan un portrait sans égal !

Des mauvais

procureurs il est vrai model.

Si sa mine à tes yeux parait sans

parallèle,

Dans l’art de bien pillé, il fut l’original.

» Et au-dessous

« Mr Roc de Grapignan successeur de la

Ruine de la friponnerie, grippe sur tout dans tout Lieu, Procureur

Général au Chatelet de Paris né en 1666 et mort trop tard 1741 ».

Pas mal de bibelots délicats à signaler dans ce beau désordre où

tous les genres et toutes les époques sont confondus; mais Dieu

me garde d'en essayer un catalogue. Je ne puis toutefois passer

sous silence quelques vitrines garnies de remarquables pièces de

vieille faïence; dans le nombre je distingue un grand plat, daté

et signé de 1762, dont l'origine de fabrication m'échappe. Le sujet

du milieu, très naïvement peint d'ailleurs, représente le martyre

de saint Sébastien, lié à un poteau, lardé de flèches, sa face est

pitoyable et; sans doute pour l'exalter dans sa souffrance, la Vierge

portant l'Enfant Jésus s'avance vers lui costumée en bonne paysanne

bretonne. Une légende complète le tout, et je m'attends à vers latin

ou une sentence en vieux françois, et voilà que je recueille la

singulière mais gauloise notice que voici, dans un mauvais jargon

« Bastien amleu Marie Simon quans il est à la maison il anbrase

Marion et quans il n’y est pas il senpas » Je n'ai vu que l’étrangeté

de la devise rapprochée du motif religieux et suis peut-être bien

passé à côté d'un rébus. J'ai toujours montré si peu de goût pour

ce genre d'exercice que nul autre peut-être n'y est plus maladroit

que moi, et je laisse, à qui voudra, le soin de trouver la solution.

D'une lucarne, Vitré nous apparait, mais nous n'en saisissons que

les fumées, les toits, les colombiers, les hauts combles ardoisés

des vieux hôtels, les pignons pressés les uns contre les autres

et puis des horizons de verdure sans fin, des vallonnements de coteaux

et, par-dessus les mille rumeurs qui montent dans l'air, de grands

vols d'hirondelles et de pigeons qui farandolent sans trêve. Dans

la cour où nous nous retrouvons après une descente de degrés aussi

fatigante que l'a été la montée, se dresse le donjon, la tour Saint-Laurent,

relié au Châtelet par de fortes courtines ; il n'a plus d'ici cet

aspect de masse écrasante que lui donne du pied même des remparts,

ou encore vu du faubourg du Rachapt, une élévation de cent quarante

pieds. Les proportions en sont néanmoins superbes, et la très complète

restauration qu'a subie cette défense du château lui à tout rendu

de son fier caractère d'autrefois. Les travaux qui s'y font encore

et les échafaudages qui barrent la poterne d'accès ne nous permettent

pas de la visiter intérieurement, à notre grand regret. Là, d'ailleurs,

comme dans le château somptueux du XVIIème siècle, hier

encore aménagé en prison, ce contre-temps nous épargne une désillusion,

car où sont les belles salles dorées dont nous parle Mme de Sévigné

dans une lettre que tout le monde a lue ? De ce grand bruit qui

s'y mena durant la tenue des Etats d'octobre 1689, de la bonne chère

que l'on y fi, des beaux discours qui s'échangèrent, des extravagances

que l'on y applaudit, rien plus ne reste qu'un charmant souvenir,

une gazette de cette aimable femme qui se croyait Bretonne pour

tout de bon aux Rochers.

Le donjon avait d'ailleurs connu d'autre

temps plus glorieux où certes on ne songeait point à hausser les

portes pour faire passer les pyramides de fruits. A son âge héroïque,

avant que fussent percées les grandes baies et les fenêtres aux

meneaux de pierre qui, dès le XVIème siècle, aérèrent

ses flancs en égayant sa façade, il était sombre et morose comme

le farouche baron qu'il abritait. Dernier repaire au moment où la

lutte était devenue suprême, il tenait bon au milieu des ruines,

des écroulements et de l'incendie, jusqu'à ce que son dernier défenseur

ait disparu dans les profondeurs ténébreuses du souterrain pratiqué

dans son infrastructure. Il était le nid de d’aigle. Rude et peu

commode la vie qui s'y menait ; bien restreintes les aises, bien

longues les heures.

Aussi, dans la pénombre du donjon, les châtelaines

fleurissaient-elles blanches comme les lys et sveltes comme eux

; dans ce refuge guerrier, elles étaient la seule chose humaine

et douce qui pénétrât et s'épanouit ; elles dévidaient et filaient

dans le maigre rayon de jour qui tombait des vitrières plombées,

pensives et sérieuses. Que de fois, au cours de ces voyages que

l'on fait dans le rêve, à travers les temps et les espaces, ne les

ai-je pas surprises, mouvements abandonnés au fond du grand fauteuil

de chêne, sous le dais armorié, ces cloitrées d'antan. L'une laissait

le missel enluminé s'échapper de ses doigts effilés ; l'autre, dans

le mouvement machinal du rouet, pensait au troubadour de t'année

d'avant dont le vers et la viole avaient charmé ses oreilles, quand

sa jeune image ne s'était pas gravée au plus profond de son cœur,

et celle-ci ne pouvait plus détacher sa pensée du chevalier qui

prit ses couleurs en quittant le château et lui jura de combattre

avec son souvenir toujours pour ange gardien. A côté de ces poétiques

figures effacées dans de gris lointains, mystiques autant que belles,

il y en a qui sont les pécheresses d'amour, les grandes passionnées

dévorées d'une soif jamais assouvie de dévergondages et de cruautés.

Pourquoi donc aucune de ces disparues ne nous a-t-elle laissé sa

chronique que je vous aurais contée aujourd'hui ?

Une fatalité

voulut que, par quatre fois en quatre siècles, les châtelaines de

Vitré, femmes de barons guerroyeurs en lutte constante avec leurs

voisins, l'Anglais, le duc de Bretagne lui-même et aussi le roi

de France dont ils bravèrent maintes fois les armées, laissassent

tomber la maison en quenouille. C'est ainsi que la baronnie passait

de la famille de Vitré aux Laval, des Laval aux Montfort-Laval,

puis et successivement aux Rieux, aux Coligny et, en dernier lieu,

aux La Trémoille.

L'histoire de Vitré est intimement liée à

celle de ses seigneurs, et nombreuses furent les vicissitudes des

uns et des autres sentinelle avancée aux marches de Bretagne, la

place forte reçut tous les chocs en ces temps troublés où la guerre

était à était permanent.

Chaque siècle cependant trouvait le

château plus formidable, la ville plus florissante ; les faubourgs

s'ajoutaient aux faubourgs, les collégiales remplaçaient les chapelles

; l’'église Notre-Dame, dès le XIVème siècle, élançait

bien haut dans les airs sa fine flèche gothique. Les barons, entre-temps,

étaient de toutes les croisades; plus tard, ils déciment les bandes

des Anglais, ils luttent avec les ducs de Bretagne pour l'indépendance

de la province, jusqu'au jour où, le sort des combats les abandonnant,

ils ouvrent, en 1488, les portes de Vitré au roi de France, après

la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.

Mais le XVIème

siècle arrive avec ses troubles et ses discordes fratricides, le

sang coule partout ; on est catholique ou huguenot un peu comme

souffle le vent. Un incident vient mettre le feu aux poudres Renée

de Rieux, plus connue sous le nom de Guyonne la Folle, a été divorcée

d'avec son mari et excommuniée ; de dépit, elle se fait protestante,

et la religion réformée entre dans Vitré ; les nobles, les bourgeois

dépendants de la maison se font huguenots avec leur châtelaine ;

des temples s'élèvent, des prêches sont partout institues, un synode

est même convoqué et réuni. Le château, assiégé par les forces de

la Ligue, et la ville sont à deux doigts de leur perte ; on est

à la veille d'une reddition, et les représailles eussent été terribles

sans l'arrivée de troupes de secours.

La chaire extérieure, devant

laquelle nous nous arrêtons dans la cour, date de cette époque;

la prédication s'y faisait. Elle est Renaissance ; mais, bien que

surchargée d'ornements, de frises, de moutures, de rinceaux, le

travail et le style en sont d'une remarquable pureté. Sur la caisse,

où sont trois fois répétées les armes des Laval, au centre d'un

médaillon très fouillé, il y a une inscription « POST TENEBRAS SPERO

LUCEM ». Le dôme trilobé qui la protège, revêtu de menues écailles

d'ardoise, est sur le calvinisme avait poussé des racines profondes

; on crut l'avoir extirpé en 1636, et l'on célébra un solennel Te

Deum. Au- XVIIème" siècle, le château chôma, les mœurs

s'étant adoucies ; il devint demeure princière; son histoire est

finie et notre visite aussi.

Six heures du Matin, 4 septembre.

Je n'ai pas voulu quitter Vitré sans voir le Val et contourner le

château dont les tours et les remparts dominent de ce côté, du haut

de roches escarpées, un petit faubourg des plus pittoresques. C'était

une heure délicieuse, et je l'ai notée. Le soleil, déjà haut, buvait

les rosées qui partout faisaient la perle ; dans la fraicheur du

matin, sous un ciel limpide, le paysage était reposé, comme lustré.

Par une poterne pratiquée dans la muraille, à peu près à la hauteur

de la place de la Mairie, j'étais sorti de la ville à peine éveillée,

et, sans transition, je m'étais trouvé en pleine campagne. D'un

côté, les pans lisses des courtines flanquées de tours ; de l'autre,

un précipice de verdure où le regard plongeait surpris, émerveillé

; dans les bas-fonds serpentait le mince et blanc filet d'une route

aperçue seulement au travers de rares trouées. De tous côtés, des

sifflements d'oiseaux auxquels se mêlaient des bruits de battoirs

venus de la Vilaine, le heurt métallique et régulier d'un marteau

sur une enclume dans quelque forge en travail ; c'était un concert

de rumeurs paysannes dans le calme de cette matinée de septembre.

Dans l'ombre, le rempart avec ses accidents semblait on ne sait

quel décor prodigieux, immensément haut ; à tous les interstices

où les mousses et les fougères avaient pu s'accrocher, il y avait

des touffes vertes, des plaques de velours ; sur les crêtes, elles

faisaient des aigrettes déjà léchées par le soleil. Bientôt la ville,

passant par-dessus la muraille, s'identifie avec elle ; les pignons,

les lucarnes, les galeries chevauchent sur elle ; ce sont des encastrements

audacieux, bizarres, et ces pygmées suspendus, accolés au flanc

de ces puissantes maçonneries, prennent les formes les plus invraisemblables,

les plus imprévues et aussi les plus romantiques. Mais, chemin faisant,

j'ai trouvé ce que je cherchais ; des boulets en- castrés dans la

pierre, proche la première tour, rappellent un des plus glorieux

épisodes de l’histoire du château. Dans les premiers mois de l’année

1589, le duc de Mercœur, à la tête des forces de la Ligue, était

venu poser le siège autour de Vitré. Les faubourgs étaient tombés

en sa possession ; la place, vivement canonnée était déjà mise à

mal les opérations cependant trainaient en longueur, grâce à l'héroïsme

des défenseurs commandés par te seigneur Du Bordage. Le duc voulut

frapper un grand coup ; le château lui parait vulnérable du côté

du Val ; il l'attaque vigoureusement la sape et la mine ébranle

une tour la brèche était faite ; mais ta Ligue n'entre pas encore.

Une forte armée de secours arrive sur ces entrefaites, et le duc

lève le siège en toute hâte. C'est cette mémorable défense que les

habitants de Vitré ont voulu perpétuer en plaçant sur la courtine

réparée l’inscription suivante :

« CESTE PLACE FVT ASSIEGEE

LE XXII DE MARS. LA PRESENTE BRECHE FVT FAITE XXIII DE JVING ; LE

DIT SIEGE FVT LEVE LE XIV AOVST PAR LA CRAINR DE HENRI DE BOURBON

PRINCE DE DOMME. LA DICTE BRECHE REFAITE LE …BRE PAR HENRY ROY DE

FRANCE ET DE NAVARRE.

Comme les boulets du duc avaient également

endommagé la cloche de Notre-Dame, une autre inscription commémorative

fut placée sur cette dernière, que l'on voit encore*.

Maintenant,

à mes pieds, la Vilaine, ainsi qu'un ruban d'argent, serpente entre

les lavoirs animés, les usines, les mégisseries et le double cordon

de peupliers gréles qui déjà jaunissent, mordus par les première

brumes d'automne.

Oh! la charmante impression que j’eus ce matin

là

Par une rapide descente, je retombe dans les faubourgs du

Rachapt et d'En-Bas; on travaille partout, c'est le quartier industriel.

Une délicieuse et svelte tour de guette le domine; j'en fais le

sujet d'un croquis qui sera le dernier souvenir emporté, car, dans

une heure, nous serons loin de Vitré.

ème ( le décryptage

de cette plaque et totalement illisible sur l’exemplaire entre mes

mains)