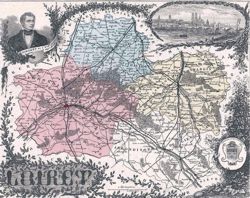

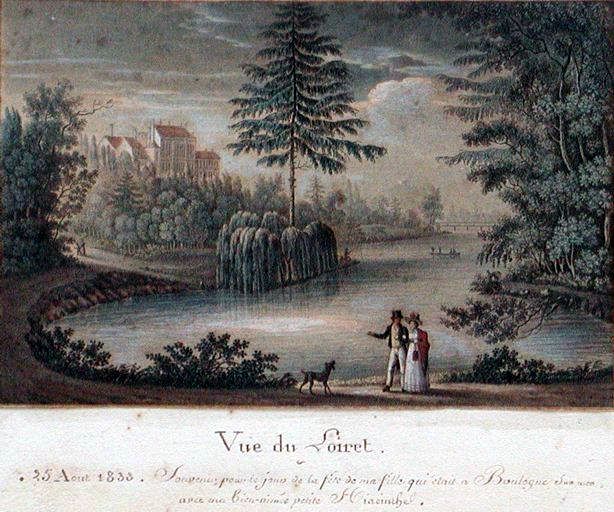

Histoire du Loiret

Plusieurs peuples gaulois ont primitivement

habité le territoire qui forme le département du Loiret ; les

Carnutes occupèrent la partie septentrionale, et les Senones

s'étendaient vers l'est, dans le pays appelé depuis Gâtinais.

Ces deux confédérations ne se montrèrent pas hostiles à César

dans les premières années de la guerre qu'il fit en Gaule.

Mais, en l'année 52, lorsque toutes les populations se furent

soulevées à la voix de Vercingétorix, un Senonais et un Carnute

s'efforcèrent d'arracher leurs compatriotes à la servitude romaine.

Le premier, Accon, échoua dans sa tentative et fut mis à mort

; le second Cotuatus, fut plus heureux. César s'était emparé

de la ville principale de la contrée, Genabum, aujourd’hui Orléans,

et y avait réuni une partie de son armée et de ses munitions

; Cotuatus surprit cette place, fit périr le commandant romain

Fusius et tous les Italiens qu'il avait autour de lui. A cette

nouvelle, César accourt, amenant avec lui les légions qu'il

tenait en réserve à Agendicum (Sens), soumet les Senones révoltés

et surprend Orléans. Les habitants jettent un pont sur la Loire

et s'efforcent de fuir ; César fait mettre le feu à leur ville,

et presque tous périssent dans les flammes en expiation du meurtre

des Romains. Le conquérant s'empara ensuite de la capitale des

Bituriges, puis d'Alise ; le héros de l'Arvernie fit sa soumission,

et la Gaule fut domptée. Les Carnutes se résignèrent désormais

à la domination romaine.

Sous les empereurs, la capitale

du pays, restaurée par Aurélien, prit de son bienfaiteur le

nom d'Aurelianum, et Dioclétien rangea la partie du territoire

des Carnutes et des Senones qui nous occupe dans la IVème

Lyonnaise en 292 Ce fut à peu près à cette époque que le christianisme

fut apporté dans la contrée par saint Albin et qu'Orléans eut

son premier évêque.

A l'époque des invasions, la position centrale des Carnutes et des Senones les exposait aux ravages de ces troupes immenses qui traversaient la Gaule du nord au sud. Orléans vit d'abord les Vandales, les Alains, puis les Huns et leur terrible chef Attila. Cette dernière invasion était plus désastreuse que toutes les précédentes ; l'évêque de la ville, saint Aignan, se rendit sous la tente du barbare pour le fléchir ; Attila imposa de si dures conditions, que les habitants et le prélat lui-même préférèrent courir les risques d'un siège plutôt que de se soumettre. Leur ville, pressée de tous les côtés par des hordes innombrables, allait être emportée ses habitants s'abandonnaient à un affreux désespoir ; le pieux évêque était à l'autel environné des prêtres, n'espérant plus que dans la miséricorde céleste, quand du haut des murailles on signala les premiers cavaliers de l'armée romaine que le patrice Aétius amenait contre les barbares ; les Huns abandonnèrent leur proie ; poussés par ce nouvel ennemi, ils remontèrent vers le nord.

On sait le résultat de la rencontre qui

eut lieu à Châlons-sur-Marne en 451. Orléans était sauvé, mais

tout le pays et les villes moins fortes avaient été si horriblement

saccagés, que plusieurs d'entre elles ne se relevèrent pas de

ce désastre.

Ceux des barbares qui s'établirent les premiers

d'une manière définitive dans ce pays furent les Francs ; la

victoire de Soissons livra à Clovis la Gaule jusqu'aux bords

de la Seine en 486. Son alliance avec la nièce du roi Gondebaud,

Clotilde, étendit sa domination jusqu'à la Loire. Les évêques

de toute la Gaule centrale accueillirent avec empressement un

roi qui, bien que païen encore, favorisait le catholicisme.

Orléans fut l'une des premières villes qui reconnurent son autorité,

et le chef franc en fit sa principale place d'armes, lorsqu'il

porta ses armes au midi de la Loire contre les Wisigoths.

A la mort de Clovis, un de ses quatre fils entra en possession

de cette importante cité et prit le titre de roi d'Orléans en

511. Ce jeune prince, Clodomir, périt en 524 dans une guerre

contre les Bourguignons ; il laissait trois jeunes enfants deux

furent égorgés par leurs oncles Childebert et Clotaire ; le

troisième, Clodoald, n'échappa à un sort pareil qu'en taisant

couper sa longue chevelure, insigne de la dignité royale chez

les Francs, et en se consacrant à Dieu ; il fonda auprès de

Paris un monastère qui a été l'origine du village de Saint-Cloud.

Les États de Clodomir furent partagés entre Childebert et

Clotaire. Ce dernier en fut seul possesseur et hérita de toute

la monarchie franque à la mort de son frère, en 558. Trois années

plus tard (561), Clotaire mourut ; il n'y eut plus de roi d'Orléans

; cette ville échut à Gontran, roi de Bourgogne, dans le partage

que les quatre fils de Clotaire firent à leur tour des États

de leur père.

Cette période est pour toute la Gaule une

époque d'anarchie. Les pays des Carnutes et des Senones eurent

leur part des calamités générales ; Orléans et son territoire

fureut plus d'une fois dévastés dans les guerres que se tirent

les rois francs, et dans la lutte de Frédegonde et de Brunehaut

; cette cité vit aussi quelques bandes de l'armée arabe d'Abd-el-Rhaman

; mais la victoire de Charles-Martel, à Poitiers en l’an 732,

lui épargna de nouveaux désastres.

Vingt ans après cette victoire qui sauvait

la Gaule, la famille d'Héristal recueillait les fruits des services

qu'elle avait rendus aux Francs, en remplaçant sur le trône

la dynastie des Mérovingiens.

A cette époque, les ducs d'Aquitaine

s'efforcèrent de conquérir leur indépendance au midi de la Loire

; les soumettre fut en partie l'œuvre du règne de Pépin ; Orléans

et son territoire virent plus d'une fois les opiniâtres ennemis

du roi franc. Ilunald et Waïfer reportèrent au nord de la Loire

les ravages que le fils de Charles-Martel n'épargnait pas au

midi. Le règne glorieux de Charlemagne fut une trêve entre deux

époques calamiteuses ; grâce à une administration bienfaisante

et à une répression sévère des excès et des actes injustes,

Orléans et les pays qui l'environnent jouirent d'un bien-être

inaccoutumé. A cette époque existaient déjà les noms de Sologne

et de Gâtinais, qui, sans jamais indiquer des divisions administratives

et provinciales, se sont perpétués jusqu'à nous.

Quand les

Francs eurent envahi la Gaule, les anciennes divisions établies

par les Romains s'effacèrent et furent remplacées par des divisions

nouvelles tout à fait arbitraires, qui prirent, selon leur étendue,

le nom de pagi majores ou pagi minores. Les pagi majores reproduisaient

à peu près les cités dans toute leur étendue ; les pagi minores

en étaient des subdivisions ; quant aux noms particuliers de

ces pagi, ils eurent tous une origine diverse et souvent obscure.

Dans le territoire qui aujourd'hui forme le Loiret, se trouva

le vaste pagus d'Orléans, et en partie les pagi minores de Magdunum

(Meung) de Sigalonia (Sologne) peut-être ainsi nommé de secale

ou segale, seigle, ou de siligo, sorte de froment qu'on recueille

aussi dans les terres de Sologne, peut-être encore de Sabulonia,

nom qui devrait son origine à la nature du sol ; de Belsia;

de Gastuna (Gâtinais), le mot gastini, venant de vastare, abatis

d'arbres, mais qui, peut-être bien, a tout simplement son origine

dans le mot vastum, à cause de son étendue.

Charlemagne régularisa

ces divisions qui s'étaient établies d'elles-mêmes ; dans la

plupart des pagi, il plaça des comtes pour les administrer ;

ces bénéficiaires, tous amovibles et viagers, parvinrent à se

rendre héréditaires sous les faibles successeurs de l'empereur

carlovingien, quand ils ne furent plus surveillés par les legati

et par les Missi dominici, officiers impériaux qui rattachaient

au centre les extrémités de l'empire et donnaient l'unité à

la vaste administration de leur roi. En 861, Charles le Chauve

accorda à Robert le Fort, tige des rois capétiens, le gouvernement

du duché de France ; le comté d'Orléans et tout le Gâtinais

étaient compris dans cette vaste donation ; ce fut un bienfait

pour ces provinces ; elles avaient été ravagées à plusieurs

reprises par les bandes de pirates normands qui, remontant les

grands fleuves sur leurs bateaux, prenaient les villes riveraines

et mettaient tout à feu et à sang sur leur passage.

Orléans

avait été pris et dévasté en 856, Robert et ses successeurs

surent faire en partie respecter par ces pirates la province

qu'ils gouvernaient. Sous ces puissants seigneurs, les principales

villes eurent leurs comtes particuliers la capitale du Gâtinais

; Château-Landon, avait été donnée par Louis II, le Bègue, à

son sénéchal Ingelger, avec la main de l'héritière du comté,

Adèle, fille de Geoffroy Ier,. Les sires de Beaugency,

Courtenay, Gien, Pithiviers, Sully furent autour d'Orléans les

membres principaux de la hiérarchie féodale. Les évêques d'Orléans

étaient à la même époque devenus grands vassaux ; ils possédaient

en fiefs les terres de leurs églises, à charge seulement de

service militaire.

Lorsque Hugues Capet remplaça sur le trône

les Carlovingiens, ses vastes possessions se trouvèrent, par

le fait de son usurpation, réunies à la couronne, et ce fut

dans la tour d'Orléans que le nouveau roi fit enfermer son compétiteur,

l'héritier légitime, Charles de Lorraine, qui avait essayé de

faire valoir son droit par les armes. Quelques-uns des vassaux

secondaires s'étaient affranchis autour d'Orléans de la suprématie

des ducs de France ; il en avait été ainsi des comtes du Gâtinais

; Philippe 1er, quatrième capétien, recouvra ce comté

en 1062. Philippe mourut en 1108 et fut inhumé dans le monastère

de Saint-Benoit-sur-Loire, qu'il avait particulièrement aimé

et comblé de largesses de son vivant. Louis VI, son successeur,

se fit sacrer à Orléans par l'archevêque de Sens ; la vie de

ce roi se passa, on le sait, à lutter dans un cercle restreint

autour de ses domaines contre des seigneurs féodaux, le seigneur

de la terre de Meung, vassal de l'évêque d'Orléans, s'empara

du petit château de Meung, dont l'évêque s'était réservé la

souveraineté immédiate ; Louis, invoqué par l'évêque, marcha

contre le comte rebelle, fut vainqueur et le lit périr. Ce fut

ensuite contre le seigneur du Puiset, en Beauce, qui tyrannisait

toute la contrée entre Chartres et Orléans, que l'actif roi

de France tourna ses armes. Hugues du Puiset fut battu et perdit

sa ville. Mais un fait qui se passa dans cette guerre donne

une idée de la turbulence des vassaux : le sire de Beaugency

avait accompagné le roi Louis le Gros ; un engagement eut lieu

près du château du Puiset ; le comte abandonna tout à coup l'armée

royale et se joignit à ses ennemis ; Louis, vainqueur de Hugues,

tira vengeance du sire de Beaugency et le força à payer une

forte amende. A l'autre extrémité du département du Loiret,

vers l'est, les sires de Courtenay, seigneurs de Montargis,

exigeaient un droit de péage de Sens à Orléans et n'en pillaient

pas moins les marchands, quand même ils avaient acquitté ce

droit.

Le mouvement religieux qui entraîna vers

l'Orient un grand nombre de seigneurs délivra la royauté de

beaucoup de ses ennemis ; dans les pays qui nous occupent, plusieurs

barons se joignirent à Godefroy de Bouillon et prirent part

à la première croisade, et presque tous accompagnèrent le roi

Louis VII à la seconde, qui eut lieu en 1147. C'est dans cette

expédition que quatre des seigneurs de l'Orléanais furent, à

ce que raconte une légende, délivrés du plus grand péril par

un miracle. Les sires de Sully, d'Yèvre-le-Châtel, d'Achères

et de Rougemont, emportés par leur courage, avaient été entourés

par un corps d'armée turque, faits prisonniers et, le lendemain,

au lever du soleil, ils devaient être pendus aux longues gargouilles

ou gouttières du château où leurs vainqueurs les avaient enfermés.

Dans un si grand péril, ils ne s'abandonnèrent pas au désespoir

; l'un d'entre eux avait déjà eu occasion de recourir à la toute-puissante

intervention de Notre-Dame-de- Sainte-Croix il engagea ses compagnons

à lui adresser comme lui leurs prières, et les quatre chevaliers

firent vœu de se consacrer à leur bienfaitrice si elle les délivrait

des gouttières du château. Ils s'endormirent ensuite pleins

de confiance ; à leur réveil, ils étaient transportés dans l'église

d'Orléans. Ce fut l'origine d'une redevance en cire appelée

gouttières, qui fut longtemps payée à l'église par les successeurs

des quatre barons. La même époque qui vit les croisades fut

aussi témoin de l'affranchissement des communes.

L'Orléanais

participa peu, dans le principe, aux avantages accordés à un

grand nombre de villes situées hors du domaine royal. Les rois

intervenaient volontiers chez leurs vassaux, accordaient des

chartes aux bourgeois et évitaient soigneusement de faire aucune

concession dans leurs propres domaines. En 1137, les bourgeois

d'Orléans voulurent s'ériger en commune malgré les officiers

du roi, il s'ensuivit une répression terrible, et la commune

fut supprimée par Louis VII, le Jeune, qui se contenta d'abolir

la servitude dans la ville et dans la banlieue la dernière année

de son règne (1180).

Lorris reçut à cette époque une charte,

faveur qui fut sollicitée par beaucoup d'autres villes. Philippe-Auguste

acquit au domaine royal les terres de Montargis en 1184 et de

Gien en 1200.

Ce fut à cette époque que tous les pays de

l'Orléanais et de la Champagne furent livrés aux déprédations

des pastoureaux, qui parcouraient en grandes troupes les campagnes,

y prêchant des doctrines d'égalité entre les pauvres et les

riches et de destruction des puissants. Ces bandes dévastatrices

furent dispersées.

Les dernières années de Philippe-Auguste

n'eurent de remarquable en Orléanais que la querelle de ce roi

contre l'évêque Manassé, au sujet du service féodal dû par les

prélats comme vassaux. Manassès obtint de ne pas conduire en

personne ses milices à la guerre.

Sous le règne de saint

Louis, la contrée jouit d'un calme qui ne fut troublé que par

des mouvements isolés. En 1236, une émeute sanglante éclata

entre les bourgeois d'Orléans et le clergé ; plusieurs jeunes

nobles qui suivaient les cours de l'Université périrent dans

un combat qui eut lieu sur la grande place. A la nouvelle de

la mort de leurs proches, les seigneurs entrèrent dans la ville,

tuèrent un grand nombre de bourgeois et mirent le feu à leurs

maisons ; ces désordres ne cessèrent que par l'intervention

du roi.

Pendant la croisade que fit saint Louis en 1248,

les pastoureaux se montrèrent de nouveau dans l'Orléanais ils

avaient pris la croix et annonçaient l'intention d'aller en

Égypte au secours du roi prisonnier des musulmans. La régente

Blanche, mère de saint Louis, les toléra d'abord dans cet espoir

; mais, au lieu de tenir leur promesse, ils se mirent à ravager

tous les pays par lesquels ils passaient ; Orléans fut pillé

et un grand nombre de prêtres y périrent égorgés.

Les successeurs

de saint Louis continuèrent à agrandir le domaine royal. Philippe

le Bel acheta, en 1292, le comté de Beaugency. Les Capétiens

avaient plusieurs résidences dans le département du Loiret ils

affectionnèrent particulièrement les séjours de Gien, Montargis,

Châteauneuf-sur-Loire, et la vaste forêt d'Orléans retentit

souvent du bruit des fanfares des chasses royales. Philippe-Auguste

avait établi à Orléans un bailli, officier chargé de l'administration

de la justice, dont la juridiction s'étendait sur Beaugency,

Montargis, Gien et le Gâtinais appartenaient au bailliage de

Sens. Philippe IV de Valois érigea, en 1345, l'Orléanais en

duché en faveur de son second fils Philippe, auquel Humbert,

dauphin de Viennois, avait cédé le Dauphiné.

Le roi de France,

pour rattacher plus directement à la couronne cette province

éloignée, fit porter le titre de dauphin à son fils aîné Jean.

Au duché d'Orléans, qui de la sorte était accordé à Philippe

en échange du Dauphiné, il joignit les châtellenies de Beaugency,

de Châteauneuf, d'Yèvre-le-Châtel, de Vitry, de Neuville-aux-Loges,

d'Hyenville, de Château-Renard, de Lorris et de Bois-Commun

toutes ces seigneuries furent momentanément distraites du domaine

royal. La guerre de Cent ans ramena dans l'Orléanais des désastres

que depuis longtemps cette province ne connaissait plus. Plusieurs

de ses comtes périrent ou furent pris dans les batailles de

Crécy (1346) et de Poitiers (1356). Après cette dernière défaite,

des bandes d'aventuriers anglais et navarrais se répandirent

autour d'Orléans et mirent toute la contrée à feu et à sang.

Les villes de Châteauneu fet Châtillon-sur-Loire tombèrent en

leur pouvoir et furent détruites. Après le traité de Brétigny

(1360), ce fut le tour des grandes compagnies de désoler le

pays ; la paix leur avait enlevé leurs moyens d'existence elles

exercèrent autant de ravages qu'en pleine guerre. A la reprise

des hostilités (1367), le prince de Galles ravagea le Gâtinais,

et, trois ans plus tard, Robert Knolles dévasta l'Orléanais.

Beaugency fut emporté d'assaut par une troupe de Gascons. Le

prudent Charles V eut soin d'éviter tout engagement sérieux

contre les Anglais et se garda bien de compromettre le sort

de la France dans une grande bataille comme à Crécy et à Poitiers

il reprit une à une les villes dont les ennemis s'étaient emparés,

mais il abandonna le plat pays, et le territoire dont nous nous

occupons fut horriblement dévasté.

Au commencement du règne

de Charles VI, l'Orléanais fut réuni à la couronne par la mort

de Philippe, duc d'Orléans, qui ne laissait pas d'héritiers.

Malgré les sollicitations des bourgeois des villes qui demandaient

à ne plus être séparés de la France royale, Charles VI donna

l'Orléanais en apanage à son frère Louis. Avec ce prince commence

une nouvelle période de désastres, la lutte des Armagnacs et

des Bourguignons. La démence de Charles VI livre le gouvernement

à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et oncle du roi, et à

Louis, duc d'Orléans, son frère ; après la mort de Philippe,

Jean sans Peur, son fils, hérita de son influence dans la direction

des affaires. Le duc d'Orléans ne cessa d'être en opposition

avec les deux ducs de Bourgogne ; deux partis se formèrent dans

l'État autour d'eux, mais la lutte ne devint directe qu'après

que Jean, sur le soupçon d'une intrigue entre sa femme et le

duc d'Orléans, eut fait assassiner celui-ci à Paris, rue Vieille-du-Temple

en 1407. Cet événement fut le signal des hostilités. Valentine

de Milan, épouse de Louis d'Orléans, vint à Paris demander justice

du meurtrier ; mais le peuple de Paris s'était prononcé pour

Jean sans Peur le comte Bernard d'Armagnac, beau-père du jeune

Charles d'Orléans, accourut du Midi au secours des jeunes princes

d'Orléans ; il eut à Gien une entrevue avec eux pour aviser

au moyen de détruire l'influence des Bourguignons et cinq années

se passèrent en combats et en guerres intestines. L'invasion

de la France par les Anglais, qui furent victorieux à Azincourt

en 1415, n'établit qu'une trêve momentanée entre les partis.

Le duc d'Orléans ayant été fait prisonnier dans cette journée

désastreuse, le dauphin se chargea de sa querelle.

Les Bourguignons

se jetèrent dans le parti des Anglais, y entraînèrent avec eux

l'infortuné Charles VI, lui firent déshériter son fils Charles

VII au profit du roi d'Angleterre, Henri V (traité de Troyes,

1420), et s'emparèrent si bien de toute la France que deux ans

après, à la mort de Charles VI et de Henri V, le dauphin ne

put être sacré à Reims, et que, dépouillé de la plupart des

villes de son royaume, il était appelé en dérision le roi de

Bourges.

La monarchie était à deux doigts de sa ruine quand

une jeune fille sauva la France. En 1423, Charles VII avait

perdu la bataille de Cravant en 1428, Jargeau, Pithiviers, Courtenay

lui furent enlevés, et cette même année le siège fut mis devant

Orléans. Une chanson populaire, dont on accompagnait le son

des cloches sonnant au loin dans les campagnes, ne disait-elle

pas :

A notre Dauphin si gentil,

Hélas! que lui

reste-t-il,

Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendosme,

Vendosme !

Orléans était donc le dernier boulevard

de France ; Jeanne d’Arc le délivra.

Après avoir sauvé la

capitale, Jeanne reprit une à une les villes de l'Orléanais,

Jargeau, Beaugency, remporta une victoire complète à Patay et

mena sacrer Charles VII à Reims. Après la mort de l'héroïque

jeune fille, les Anglais s'emparèrent de nouveau de Montargis

; mais, en 1438, cette place rentra sous la domination française.

L'année suivante eurent lieu, à Orléans, les fameux états

généraux où la création d'une armée permanente et l'établissement

d'une taille pour son entretien furent décidés. En 1440, Orléans

fournit au duc Charles 9,000 écus d'or pour l'aider à payer

sa rançon au roi d'Angleterre.

Le successeur de Charles VII,

Louis XI, affectionna l'Orléanais ; il se fit admettre chanoine

de Saint-Aignan, offrit de riches présents à la cathédrale d'Orléans

et reconstruisit l'église de Notre- Dame de Cléry. Mais cette

église ayant été en partie détruite par les flammes en 1472,

il la fit de nouveau réédifier telle qu'elle existe aujourd'hui.

Pendant la régence d'Anne de Beaujeu, le duc d'Orléans, qui

plus tard fut Louis XII, se souleva (La guerre folle). Il passa

quelques années à Orléans, qu'il fit agrandir de près de moitié

; ce fut de cette ville qu'il partit pour se mettre à la tête

de l'armée de Bretagne qui fut dispersée à Saint-Aubin-du-Cormier.

Son avènement au trône en 1498, réunit pour la seconde fois

l'Orléanais à la couronne. Les rois Louis XII, François 1er

et Henri II régularisèrent l’administration de la justice dans

notre département. La coutume du bailliage d'Orléans, dressée

en 1227, en même temps que celle de Paris, fut publiée en 1510

; celle de Montargis date de 1531 en 1558, Henri II créa une

généralité à Orléans, qui auparavant dépendait de la généralité

de Bourges. Sous Charles IX, elle fut divisée en douze élections,

au nombre desquelles se trouvaient Orléans, Beaugency, Pithiviers,

Montargis et Gien. Dans la dernière année du règne de Henri

II, un siège présidial fut établi à Orléans, avec ressort sur

Montargis, Gien, Beaugency, etc. Cette même époque vit les guerres

de la Réforme ensanglanter les bords de la Loire. Calvin avait

étudié à l'université d'Orléans, alors célèbre. Ses doctrines

pénétrèrent dans l'Orléanais vers 1540. Gien les accueillit

en 1542, et un des prêtres de cette petite ville fut brûlé à

Auxerre en 1545. Les habitants de Chatillon-sur-Loire se distinguèrent

parmi les plus fervents calvinistes. A Montargis, la duchesse

d'Este se fit la protectrice des réformés. En 1560, Orléans

comptait autant de protestants que de catholiques ; les premiers

troubles éclatèrent dans cette ville et à Gien en 1561. Le prince

de Condé s'empare d'Orléans après le massacre de Vassy qui fit

éclater la guerre civile : Beaugency est pris et pillé en 1502

les tombeaux de l'abbaye de Cléry, où avait été enseveli Louis

XI, sont profanés ; l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire est saccagée,

celle de Fontaine-Jean est incendiée. Le capitaine Noisy, qui

commandait dans la ville calviniste de Gien, s'empara de Saint-Brisson

mais le prince de Condé ayant été battu et pris à Dreux, le

duc de Guise s'avança dans l'Orléanais, prit Jargeau et vint

assiéger Orléans, il fut assassiné sous les murs de cette ville

par Poltrot de Méré. Orléans ouvrit ses portes à Charles IX

après la pacification d'Amboise en 1563 ; la faveur que ce roi

accorda aux catholiques souleva de nouveau les protestants en

1567. Le capitaine calviniste La Noue s'empara d'Orléans par

surprise, Condé prit Beaugency ; en 1569, le duc de Deux-Ponts

amena une armée à l'amiral de Coligny jusqu'à Gien. Les succès

des protestants ne furent arrêtés que par le terrible massacre

de la Saint- Barthélemy ; pendant deux journées entières, les

protestants furent égorgés dans tous les quartiers de la ville,

et l'on dit qu'il péril plus de 700 personnes. Jargeau et Beaugency

furent également le théâtre de scènes sanglantes. La supériorité

des catholiques fut de la sorte établie à Orléans, et cette

ville entra dans le parti de la Ligue. Une rencontre eut lieu

près de Montargis, à Vimory, entre une troupe de reîtres au

service du roi de Navarre et les soldats du duc de Guise, qui

furent vainqueurs. Dans ces circonstances, le roi de France,

Henri III, menacé d'un côté par les Guises qui ne prétendaient

à rien moins qu'à le remplacer sur le trône, et de l'autre par

les protestants, fit la paix avec ces derniers, s'unit à Henri

de Navarre et s'empara d'une partie de l'Orléanais ; Jargeau,

Gien, Pithiviers tombèrent en son pouvoir. Il fut assassiné

à Saint-Cloud (1589) ; Orléans continua à tenir pour la Ligue

et à résister à Henri IV jusqu'à ce que Paris lui eût ouvert

ses portes. La soumission de la capitale en 1591 entraîna celle

de toutes les villes environnantes.

Un fils de Henri IV,

Gaston, reçut en apanage l'Orléanais. Louis XIV donna à son

frère le duché au même titre, et ce dernier a été la tige de

la maison d'Orléans qui arriva au trône en 1830.

Le frère

de Louis XIII se mêla à toutes los intrigues et à tous les soulèvements

de la noblesse contre le cardinal de Richelieu, puis, sous Mazarin,

prit avec sa fille, Mademoiselle e de Montpensier, la fameuse

Mademoiselle, une part active aux troubles de la Fronde. Son

duché, l'Orléanais, fut le centre de la plupart des agitations

politiques qu'il suscita ; en 1643, Orléans voulut rester neutre

entre la Fronde et Mazarin mais Mademoiselle pénétra dans la

ville et la détermina à prendre le parti des frondeurs. Turenne

s'avança à cette nouvelle sur Gien mais Condé, il la tête de

12,000 Allemands que lui avait amenés le duc de Nemours, prit

l'offensive, s'empara de Montargis et battit à Bléneau une partie

de l'armée royale. Les guerres de religion, de la Ligue, puis

de la Fronde avaient tellement appauvri le pays, que les habitants

se trouvèrent dans l'impossibilité de payer aucune sorte d'impôt

; en 1655, ceux qui résidaient dans les paroisses de Sully-sur-Loire

et de Saint- Benoît se coalisèrent contre les percepteurs des

tailles et ne purent être réduits que par un corps de troupes

réglées.

En 1789, l'Orléanais adopta avec enthousiasme les

principes de la Révolution le chef-lieu du Loiret eut cependant

sous la Convention à subir la sanglante oppression de ses proconsuls

; Collot d'Herbois et Laplanche s'y signalèrent par leurs fureurs.

Pendant les années suivantes, jusqu'en 1800, des bandes de brigands,

connues sous le nom de Chauffeurs, ravagèrent les deux départements

du Loiret et d'Eure-et-Loir.

Ces désordres cessèrent sous

le Consulat ; mais en 1815 et plus tard en 1870, l'Orléanais

eut à souffrir de l'invasion étrangère. A la suite du combat

d'Artenay le général Von der Tann à la tête de 50,000 Bavarois,

s'empara, le 11 octobre 1870, d'Orléans, d'où l'armée de la

Loire, sous les ordres du général d'Aurelle de Paladines, le

délogea, le 10 novembre, par la victoire mémorable de Coulmiers

mais la 5 décembre, après trois jours de combats, elle dut se

retirer devant les forces supérieures de l'ennemi, qui prit

de nouveau possession d'Orléans. Cependant, les 7, 8 et 10 décembre,

les 15ème, 18ème et 20ème corps,

placés sous les ordres du général Chanzy, soutinrent vaillamment,

sur les bords de la Loire, l'attaque des Prussiens ; mais composés

pour la plupart de mobiles, c'est-à-dire de soldats improvisés,

pleins de bravoure mais inexpérimentés et mal armés, ils ne

pouvaient opposer une longue résistance aux troupes aguerries

du prince Frédéric-Charles, et Chanzy dut battre en retraite

sur Vendôme, et de là sur Le Mans.

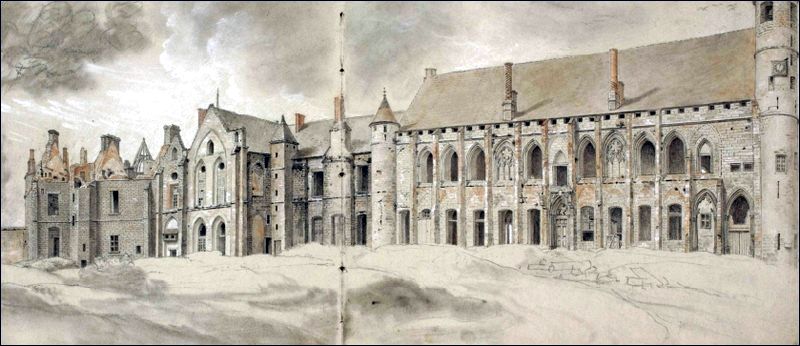

Orléans

Cenabum a été fondée pendant l'Antiquité.

Elle fut une place forte gauloise, l'une des villes principales

de la tribu des Carnutes dont l'assemblée annuelle des druides

est restée célèbre. La métropole des Carnutes était alors Chartres.

Port de commerce majeur pour la corporation des nautes de la

Loire, elle fut le lieu d'un célèbre massacre des marchands

internationaux par un parti autochtone. Cet évènement donna

un prétexte à César, alors en campagne pour la conquête de la

Gaule. Elle fut conquise et détruite par César en 52 av. J.-C.,

puis reconstruite à la romaine.

La ville a toujours été un

point de passage stratégique de la Loire car elle se situe sur

le point du fleuve le plus au nord, donc au plus près de Paris.

Or les ponts étaient rares et la Loire dangereuse. La ville

connut un tel essor économique, que l’empereur romain Aurélien

l'a refondée comme capitale d'une nouvelle cité détachée des

Carnutes. Elle fut nommée Aurelianum puis simplement Orléans

par simplification et évolution phonétique.

Accompagnés des

Vandales, les Alains franchissent la Loire en 408. Un de leurs

groupes, dirigé par Goar accepte de se joindre aux forces armées

romaines. Aetius l'installe sur la Loire et à Orléans. Mais

ces Alains, turbulents, sont très mal perçus par les autochtones.

Un jour, estimant ne pas être payés assez vite ou suffisamment,

ils n'hésitent pas à tuer des sénateurs d'Orléans. À Orléans

toujours, sous le roi Sangiban, les Alains se joignent aux forces

d'Aetius qui s'opposent à Attila qui avait envahi la Gaule vers

450. Attila assiège Orléans en 451, et y est défait par la coalition

d'Aetius, de Mérovée et de Théodoric. Ils prennent part à la

bataille des Champs Catalauniques.La Bataille d'Orléans qui

se déroula en 463 entre les forces de l'empire romain du magister

militum Ægidius et les troupes du royaume wisigoth menées par

Frédéric, le frère du roi Théodoric.

Au Moyen Âge, Orléans est l'une des trois

villes les plus riches de France avec Rouen et Paris, toujours

grâce à sa proximité avec Paris et son lieu de passage sur la

Loire. À l'époque mérovingienne, Orléans fut la capitale du

royaume d'Orléans à la suite du partage en quatre du royaume

de Clovis Ier. Clovis y tient, en 511, un concile

important tant religieusement que politiquement. Deux siècles

plus tard, Orléans joue un grand rôle lors de la « renaissance

carolingienne ».

À l'époque capétienne, Orléans est la capitale

d'un comté puis d'un duché tenu en apanage par la maison de

Valois-Orléans. C'est dans la cathédrale d'Orléans, fief de

la famille capétienne, qu'a lieu, en 987, le double sacre d'Hugues

Capet et de son fils Robert le Pieux né et baptisé à Orléans,

pierre angulaire d'un pouvoir de huit siècles. Pour cette raison,

le comté, puis duché à partir du XIVème siècle d'Orléans

était traditionnellement donné comme apanage au fils cadet du

roi. En 1108, Louis VI le Gros est sacré dans la cathédrale

d’Orléans par l'archevêque de Sens. Il s'agit d'un des rares

sacres capétiens n'ayant pas eu lieu à Reims. Il empêche la

création d’institutions communales en 11389. En 1306, l'université

d'Orléans, la quatrième de France après Paris, Toulouse et Montpellier,

est fondée par le pape Clément V. Attirant des intellectuels

de toute l'Europe, elle se spécialise dans le droit. L'université

a aussi contribué au prestige de la ville. Le duché d'Orléans

était le plus vaste de tous. Il débutait à Arpajon, continuait

à Chartres, Vendôme, Blois, Vierzon, Montargis. Le fils du duc

portait le titre de duc de Chartres. Les héritages de grandes

familles et les mariages ont permis aux ducs d'accumuler une

richesse colossale.

Orléans est aussi la ville de Jeanne

d'Arc. Pendant la Guerre de Cent Ans, cette jeune femme a joué

un rôle très important à Orléans. En 1428, les Anglais assiègent

la ville. Sur la rive sud, un châtelet dit « des Tourelles »

protégeait l'accès au pont. La levée du siège de la ville, en

1429 par Jeanne d'Arc marque le début de la reconquête des territoires

occupés par les Anglais.

C'est là qu'eut lieu la bataille qui

permit à Jeanne d'Arc d'entrer dans la ville occupée. La ville

fut libérée le 8 mai 1429, avec l'aide des grands généraux du

royaume, Dunois et Florent d'Illiers. Les habitants lui vouèrent

dès lors une admiration et une fidélité qui durent encore aujourd'hui.

Ils la nommèrent « la pucelle d'Orléans » et lui offrirent une

maison bourgeoise dans la ville. Ils contribuèrent également

à la rançon pour la délivrer lorsque celle-ci fut faite prisonnière,

en vain, car Charles VII, le dauphin devenu roi grâce à elle,

garda l'argent pour lui. Une fois la Guerre de Cent Ans terminée,

la ville retrouva sa prospérité. La situation stratégique avec

le pont lui a permis de collecter les droits de passage. Le

roi Louis XI a largement contribué à la prospérité de la ville.

Il dynamisa l'agriculture de l'Orléanais. Les terres exceptionnelles

de la Beauce favorisent les cultures. Il relança la culture

du safran à Pithiviers. Aux XVème et XVIème

siècles, la ville est l'une des plus belles de France. Églises

et hôtels particuliers s'y multiplient. La famille de Valois-Orléans

accédera au trône de France par Louis XII puis François Ier.

Plus tard à la Renaissance la ville bénéficia des passages des

riches châtelains allant dans le val-de-Loire devenu très à

la mode, à commencer par le roi lui-même, Chambord, Amboise,

Blois, Chenonceau étant des domaines royaux.

Les guerres

de religion troublent fortement cette prospérité. Jean Calvin

est reçu et hébergé à l'université d'Orléans.

Il y écrit une partie de ses thèses réformistes.

En remerciement de cette protection, le roi d'Angleterre Henry

VIII, inspiré des pensées du réformateur pour la religion anglicane,

offre une bourse à l'université. La ville abrite de nombreux

protestants. Condé fait d'Orléans la capitale de l'insurrection.

La ville subit un siège dévastateur, ses remparts sont démantelés.

Du 13 décembre 1560 au 31 janvier 1561, les États généraux y

furent réunis. Ce fut à cette époque que mourut le roi François

II, le fils ainé de Catherine de Médicis et d'Henri II, le 5

décembre 1560 dans l'Hôtel Groslot d'Orléans, avec à ses côtés

sa femme Marie Stuart. En 1563, Le Orléans fut de nouveau assiégée

pendant les guerres de religion. La cathédrale fut plusieurs

fois reconstruite. La dernière version a vu sa première pierre

posée par Henri IV, et les travaux s'étalèrent sur un siècle,

offrant ainsi un mélange de style fin Renaissance et époque

Louis XIV. Elle est l'une des dernières cathédrales construites

en France et non des moins spectaculaires.

Avec la révocation

de l'Édit de Nantes (1685), Orléans perd ses derniers protestants.

L'ordre monarchique engendre une nouvelle prospérité reposant

sur le commerce fluvial qui atteint son apogée au XVIIIème

siècle. C'est alors que la ville prend la forme qu'on lui connaît

encore. La fortune locale repose à cette époque avant tout sur

le commerce des vins et alcools produits localement, également

la fabrication du vinaigre, le traitement et le commerce des

sucres coloniaux, ainsi que le travail des étoffes.

Jean-Baptiste

Poquelin, plus connu sous le pseudonyme de Molière, vint lui

aussi y étudier le droit à Orléans, mais il participa au carnaval

pourtant interdit par les règles non laïques de l'université

et fut pour cela renvoyé de l'établissement.

Montargis

Il est certain qu'au temps du roi franc Clovis il existait sur l'emplacement de la ville, une tour destinée à protéger le pays contre les invasions étrangères. Le premier seigneur de Montargis connu est une dame : Hildegarde Hérou, châtelaine de Montargis, fille de Geoffroy II Ferréol comte du Gâtinais et de Ermengarde d'Anjou encore appelée Ermengarde Blanche, et sœur de Foulque III d'Anjou dit Foulques Nerra. Elle est aussi citée comme comtesse du Gâtinais, bien que son frère Geoffroy III d'Anjou le soit également par ailleurs. Elle est issue par sa mère du lignage Ingelgerien de la maison d'Anjou . Mariée à Josselin (1034-?) de la famille des comtes de Sens, il semble que le couple n'a pas d'enfants. Quoi qu'il en soit, le titre reste à son mari lorsqu'elle décède en 1069. Jocelin de Courtenay se remarie à Elisabeth de Monthléry. De leur fils Miles (ou Milon) et de Rainaud fils de Miles (le lignage Courtenay - Sens), est issue Elisabeth de Courtenay. Celle-ci épouse Pierre Ier de France (1126-1183), quatrième fils de Louis le Gros et lui apporte le comté en dot. Ce couple est à l'origine de la maison capétienne de Courtenay. Pierre augmente et fortifie le château, et, pour attirer des habitants à Montargis, en 1170 il accorde à tous ceux qui résideraient dans cette ville une charte de franchise par laquelle il les exempt de toutes tailles et corvées, hormis le carroi du vin du seigneur et la dîme d'un minot de seigle pour chaque laboureur cultivant avec une charrue ; de plus il garantit aux habitants la possession de leurs propriétés, quelque crime qu'ils pussent commettre, et établit de grandes sûretés pour les marchands qui fréquentaient les foires de Montargis. En 1188 Pierre céda cette ville à Philippe Auguste. Le roi Philippe le Bel confirma à cette ville ses privilèges, et, vers ce temps, celle-ci prit un grand accroissement.

Les habitants de Montargis se distinguèrent particulièrement en 1427 contre les Anglais durant la guerre de Cent Ans. Les comtes de Warwick et Suffolk, commandant un corps d'armée, vinrent assiéger cette place. Les habitants opposèrent une résistance courageuse ; ils rompirent les digues de plusieurs vastes étangs qui se trouvaient dans les environs et dominaient le camp anglais. Grand nombre d'ennemis furent noyés. La Hire et Dunois survinrent au milieu du désordre que l'irruption soudaine des eaux avait jeté parmi les Anglais, et en massacrèrent un grand nombre. Charles VII récompensa généreusement la ville où, selon sa propre expression, s'était trouvé le premier terme de son bonheur ; il lui accorda, en 1430, de grandes exemptions et des privilèges avec le titre de Montargis-le-Franc. La ville s'agrandit à cette époque de l'île d'Amadoux, qui s'élevait au milieu du Loing. En 1431, un capitaine anglais nommé l'Aragonais s'empara de Montargis, mais il en fut chassé par La Trémouille l'année suivante. En 1490, Charles VIII exempta les habitants du franc fief, du ban et de l'arrière-ban. C'est à cette époque qu'on place l'aventure du fameux chien de Montargis : un chevalier, Macaire, qui avait fait périr un jeune gentilhomme, Aubry de Montdidier, fut terrassé en combat singulier par le chien de sa victime. Louis XII, en parvenant au trône, réunit de nouveau à la couronne la ville de Montargis, qui avait été comprise dans le duché d'Orléans. François Ier engagea Montargis, en 1528, à sa belle-sœur Renée de France, fille de Louis XII. Cette princesse s'y retira après la mort de son mari, le duc de Ferrare, embrassa la religion réformée et y protégea ses coreligionnaires. En 1570, malgré les instances des habitants pour que leur ville demeurât attachée à la couronne, Charles IX confirma à perpétuité en faveur d'Anne d'Este, fille de Renée de France, l'engagement consenti par François Ier. En 1585, le château fut surpris par le cardinal de Bourbon, qui s'était révolté contre Henri III. En 1594, la ville et le château se soumirent à Henri IV. Marie de Médicis, femme de ce roi, racheta en 1612 Montargis des ducs de Guise et de Mayenne, petits-fils d'Anne d'Este, duchesse de Nemours. Comprise dans l'apanage de Gaston, frère de Louis XIII, la ville passa, sous Louis XIV, dans celui de Philippe d'Orléans.

Pithiviers

Pithiviers fut un village gaulois (d'où

il tire son nom), puis gallo-romain. Durant la huitième guerre

de religion, la ville est prise par les deux Henri (le roi de

France Henri III et Henri de Navarre) en 15893. Pendant la Seconde

Guerre mondiale, Pithiviers abrita un camp de prisonniers. Le

camp a été construit au début de la Seconde Guerre mondiale

avec l'objectif d'y héberger des prisonniers de guerre allemands.

Après la capitulation française en 1940, il est utilisé d'abord

pour des prisonniers de guerre français, puis comme camp de

transit par le gouvernement de Vichy. Six convois partirent

de Pithiviers les 25 juin, 17 juillet (6e convoi), 31 juillet,

3 août et 21 septembre 1942, transportant 6 079 Juifs vers Auschwitz

pour y être exterminés. Il n'y eut que 115 survivants à la Libération,

soit 1,8 % des déportés. Le camp de Pithiviers fut évacué en

octobre 1943 pour être transformé en camp de concentration pour

détenus politiques

Ferrières-en-Gâtinais

Cette ville doit son origine à une chapelle

érigée à une époque fort reculée sous le nom de Bethléem, qui

a donné naissance à une des plus anciennes abbayes du royaume.

Ses premiers habitants furent les entrepreneurs des forges,

et leurs forgerons qui firent bâtir quelques maisons pour la

réception des pèlerins qui accouraient de toutes parts visiter

l'église de Notre-Dame-de-Bethléem, en l'abbaye de Ferrières.

Le nombre des maisons s'étant accru, les propriétaires se firent

fermer, de murailles et fossés : ainsi se forma une ville qui,

avec le temps, fut fortifiée de remparts et de bastions. Mais

presque dès sa naissance elle fut ruinée par Théodoric, roi

d'Orléans, lequel, à la persuasion de Brunehaut, fit la guerre

au roi Clotaire, son cousin. Théodoric assiégea et prit Ferrières,

qu'il démolit après en avoir massacré lés habitants: Il conduisit

ensuite ses troupes vers Sens, où l'armée de Clotaire s'était

arrêtée sur les bords de l'Yonne, et lui livra bataille. La

quantité des morts fut si grande que le cours de cette rivière

fut obstrué par la multitude des corps qui y furent jetés ;

cet événement se passa en 599, suivant quelques-uns de nos historiens

; d'autres le placent en 607.

Dagobert II fit rétablir Ferrières,

qui fut encore dévasté en 1426, par les Anglais qui assiégeaient

Montargis ; ils prirent Ferrières, et y tinrent garnison quelque

temps ; mais ils en furent chassés par le comte de la Marche

; en se retirant, ils mirent le feu à la ville, et sortirent

par le champ St-Mace, où ils furent mis à mort au nombre de

deux mille; le reste se rendit à rançon.

Ferrières, à moitié

démolie et dont les murs avaient été détruits resta ainsi sans

clôture jusqu'aux dernières années du règne de François Ier

temps au quelles bourgeois de Ferrières, les abbés et religieux,

obtinrent permission de ce prince de relever leurs murailles

et de se fortifier de fossés.

Le prince de Condé prit celte

ville d'assaut le 13 février 1568, et l'abandonna au pillage

de ses troupes. L'année suivante, le 15 août, elle fut prise

de nouveau par escalade, par une troupe de religionnaires qui

achevèrent la ruine de ses malheureux, habitants ; elle ne s'est

jamais complètement relevée depuis cette époque. Son enceinte,

qui était fort étendue, comprenait trois faubourgs ; son marché

était un des plus considérables pour les grains. L'abbaye de

Ferrières possédait une école quia été longtemps célèbre ; elle

florissait particulièrement sur la fin du VIII et dans le IX

siècle. Elle a fourni à l'Eglise des prélats et des savants

illustres. Ou y venait de toutes les Gaules, de l'Angleterre'

et de l'Allemagnes, pour s'y former à la vie cénobitique, et

s'instruire des sciences divines et humaines.