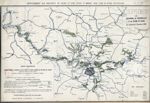

Histoire de la Seine et Oise

Le département de Seine-et-Oise

; compris autrefois dans la province de l'Ile-de-France,

n'a jamais eu plus d'unité que nous ne lui en voyons

aujourd'hui bien avant les développements qu'a pris

Paris comme capitale de la France, avant même que l'ancienne

Lutèce eût acquis l'importance que lui donna la domination

romaine, les habitants des contrées qui nous occupent

étaient divisés en nations distinctes et souvent hostiles

les unes aux autres. Les rives de la Seine étaient occupées

par les Parisii, peuplade adonnée à la navigation; les

vellocasses étaient possesseurs de la partie septentrionale

du département, qui s'étend entre l'Oise et la Seine,

et qui fit plus tard partie du Vexin; l'ouest appartenait

aux Carnutes, dans un espace compris entre l'emplacement

actuel de Mantes et le canton de Rambouillet ; enfin,

toute la région méridionale, c'est-à-dire le territoire

des arrondissements d'Étampes et de Corbeil, avait pour

maîtres les Sénonais.

Les immenses forêts qui s'étendaient

à l'ouest protégeaient les mystères religieux des druides

aussi leurs principaux collèges étaient-ils dans le

pays des Carnutes. César rend hommage au caractère belliqueux

de ces habitants de la Gaule celtique ; contre eux,

il eut plus souvent recours aux ruses de la politique

qu'à la force des armes. Quand Vercingétorix fit appel

au patriotisme gaulois, Carnutes, Sénonais et Parisii

furent des plus ardents à se ranger sous ses ordres,

et le département de Seine-et-Oise put compter, selon

les récits de César lui-même, vingt mille de ses soldats

parmi les premiers martyrs de l'indépendance nationale.

La victoire définitive des Romains eut pour conséquence

l'effacement des nationalités entre lesquelles se partageait

le territoire de nouvelles délimitations furent tracées,

de nouvelles dénominations furent imposées jusqu'au

IVème siècle, Lutèce et tout le territoire

actuel de Seine-et-Oise firent partie de la quatrième

Lyonnaise ou Sénonie.

Sur ce sol si profondément

remué depuis, l'établissement de la domination romaine

a laissé peu de traces; nous savons cependant que des

routes furent ouvertes pour le passage des légions Paris,

que sa position fit adopter par les vainqueurs comme

un des centres de leur gouvernement, a pu conserver

quelques ruines des monuments de cette époque; mais,

dans le pays environnant, couvert de forêts profondes,

habité par des populations aguerries et menaçantes,

il convenait peu à la politique romaine d'encourager

le développement des anciens bourgs ou l'établissement

de villes nouvelles dont l'importance aurait réveillé

les souvenirs et les espérances des nationalités vaincues.

Sur un sol aussi remué et fouillé que l'a été celui

de Seine-et-Oise, on ne peut guère compter sur la conservation

des monuments mégalithiques, celtiques et gallo-romains.

Cependant on rencontre encore quelques-uns de ces monuments.

On connait, par exemple les dolmens de Meudon, les menhirs

de Bruyères-le-Châtel, le nom du village de Pierrefitte

rappelle le souvenir d'un de ces monuments, et, près

de Chars-en-Vexin, le docteur Bonnejoy vient de sauver

de la mise en moellons une autre pierre connue autrefois

sous le nom de la Pierre qui tourne. A Gency, on montre

une pierre levée que l'on appelle dans le pays le Palet

de Gargantua, la Pierre du Fouet ou la Pierre qui pousse,

et, comme à la plupart des monuments de ce genre, la

légende ne manque pas. A Jouy-le Moutier, on en montre

une autre. A Bougival et à La Celle-Saint-Cloud, à Marcoussis,

sur la lisière du bois des Charmeaux, on a trouvé des

débris de poteries et de tuiles de l'époque gallo-romaine.

Aux Mureaux, dans le canton de Meulan, M. Guégan a retrouvé

des traces du séjour des populations préhistoriques.

Au Pecq, à Marly, au lieudit la Tour aux Païens, on

a mis à jour des sépultures, des armes en silex, des

poteries. Le draguage de la Seine, du Pecq à Conflans-Sainte-

Honorine, a aussi fourni son contingent d'antiquités

celtiques. À L'Étang-la-Ville, on a mis au jour, en

1878, un dolmen qui renfermait de nombreux ossements

on peut évaluer à cent cinquante le nombre des individus

qui y avaient été enterrés. A Mareil-Marly, dans la

tranchée du chemin de fer de Grande-Ceinture, on a trouvé

des vestiges romains qui font supposer que ce lieu était

un poste de surveillance pour maintenir en respect les

populations gauloises. Enfin, en pratiquant une tranchée

pour le petit chemin de fer d'intérêt local de Beaumont

(Seine et- Oise) à Neuilly-en-Thelle (Oise), M. P. Guégan

a trouvé, sur le territoire de la commune de Baines,

un cimetière celto-gaulois, gallo-romain et mérovingien.

C'est dans les annales du christianisme qu'il faut

chercher les seuls faits importants à recueillir pour

l'histoire des quatre premiers siècles de notre ère.

Saint Denis fut le premier des apôtres qui pénétra dans

le pays des Parisii ; mais la date de son arrivée est

incertaine et les détails de son martyre sont plutôt

une sainte légende qu'une réalité historique. On cite,

après lui, saint Nicaise, mort comme lui victime de

son zèle apostolique ; quoique ses prédications datent

du commencement du me siècle, certains auteurs disent

qu'il fut martyrisé à Vadiniacum, aujourd'hui Gasny-sur-Epte

; d'autres assignent, comme théâtre à cet événement,

Meulan, qui a choisi ce saint pour patron.

La piété

des nouveaux chrétiens nous aurait conservé sans doute

de précieux documents sur cette époque de transformation

sociale, si l'invasion des barbares eût bouleversé moins

profondément cette contrée de Lutèce où les proconsuls

romains et l'empereur Julien en personne firent leurs

dernières tentatives de résistance.

C'est par la

nuit et le silence qu'elles ont laissés derrière elles

qu'on peut juger les ravages de ces invasions, qui passèrent

sur la Gaule celtique comme un torrent. Quelques points

oubliés du territoire étaient encore restés sous la

domination des Romains.

Clovis, à la tête des Francs,

s'avance du nord sur la Gaule ravagée; sa conversion

à la foi nouvelle achève l'œuvre de la conquête le flot

des premiers barbares s'est écoulé; rien ne subsiste

plus de la puissance romaine. Un nouvel empire se fonde

entre la Meuse et la Loire. Mais, à la mort du fondateur,

déjà le nouvel empire se démembre, et notre département'

échoit en partie, avec la royauté de Paris, à Childebert,

un des quatre fils de Clovis.

C'est de cette époque

que commence à dater la notoriété historique de la plupart

des villes de l'ancienne Ile-de-France mais hélas !

cette gloire fut chèrement payée: les divisions arbitraires

des territoires, les rivalités des souverains furent,

pendant les temps mérovingiens, la cause de guerres

incessantes ; l'Ile-de-France semblait condamnée à être

le champ clos où Neustrie et Austrasie venaient vider

leurs sanglantes querelles.

Cependant; à côté du

spectacle affligeant qu'offraient les déchirements des

jeunes monarchies, l'histoire nous montre une puissance

nouvelle grandissant dans le silence et la paix, s'enrichissant

des présents du vainqueur et des dépouilles du vaincu.

C'est la puissance des abbés ; dans leur ferveur de

néophytes, les Mérovingiens avaient fondé et enrichi

le monastère de Saint-Denis et celui de Saint-Germain-des-Prés

; l'exemple des maitres avait été suivi par les leudes

ou seigneurs au VIIIème siècle, l'abbaye

de Saint-Germain tenait en sa possession Palaiseau,

Verrières, Jouy-en-Josas, La Celle-lès-Bordes, Gagny,

Épinay-sur-Orge,La ,Celle-Saint-Cloud, Villeneuve-Saint-Georges,

Morsang, Le Coudray-sur-Seine, Maule et autres domaines

de moindre importance ; et l'abbaye de Saint-Denis,

maitresse d'une grande partie du Vexin, était à la veille

de voir inféodées ses pacifiques conquêtes, par un édit

de Charlemagne, sous le titre de feudum sacrum sancti

Dionysii.

Il faut reconnaitre que, dans cette barbarie,

la domination ecclésiastique fut quelquefois moins dure

pour le peuple que celle des leudes et des rois, prenant

à leurs vassaux leur sang dans la guerre, et le fruit

de leur travail lorsqu'ils étaient en paix. Ce fut donc

un bonheur pour cette époque que le prodigieux accroissement

de puissance des abbayes de Saint-Germain et de Saint-Denis

; leurs domaines furent un refuge pour l'artisan des

villes ou le laboureur, qui ailleurs ne trouvait pas

même le repos dans la servitude.

Aucun, document

n'est parvenu jusqu'à nous concernant l'organisation

administrative, sous les Romains, du pays dont nous

retraçons brièvement l'histoire ; ce n'est que sous

les Mérovingiens que nous retrouvons, à l'aide des chartes,

les principales divisions administratives des pagis

ou cantons. Le département de Seine-et-Oise était irrégulièrement

composé :

1° du grand pagus de Paris, subdivisé

plus tard ;

2° du pagus Castrensis (de Châtres ou

Arpajon), qui fut depuis le Hurepoix ;

3° du pagus

de Poissy, autrement le Pincerais (Pinciacensis) ;

4° de celui de Madrie (Madriacensis), dont le chef-lieu

était probablement Méré, près de Montfort-l'Amaury ;ces

deux derniers étaient du diocèse de Chartres; ajoutons-y

le pagus Stampensis ou d'Étampes, au diocèse de Sens.

Plusieurs de ces pagis devinrent des comtés au IXème

siècle, et leurs possesseurs convertirent leurs dignités

en fiefs, comme on le verra plus tard. La grande époque

de Charlemagne fut une ère de paix et de prospérité

relative pour le pays de l'Ile-de-France, l'empereur

avait transporté sa capitale sur le Rhin, à Aix-la-Chapelle;

la haute direction des affaires publiques était confiée,

dans l'intérieur du pays, à des inspecteurs impériaux,

missi dontinici; sous leur surveillance, l'administration

de l’Ile de France resta aux mains et sous l'influence

des deux puissants abbés de Saint-Germain et de Saint-

Denis.

La mort de Charlemagne jeta la France dans

une période de guerre et d'anarchie que la faiblesse

de Louis le Débonnaire et de ses successeurs ne put

arrêter. Par suite du partage de l'empire, les pays

de Seine-et-Oise furent dévolus à Charles le Chauve.

La trêve accordée à ces malheureuses contrées n'avait

point été de longue durée ; aux guerres intestines succèdent

les invasions des Normands. En 845, Épône est brulée

; en 865, Mantes est pillée ; onze ans plus tard, l'ennemi

remonte la Seine jusqu'à Meulan. À chaque invasion nouvelle,

il pénètre plus au cœur du pays ; Étampes ne doit son

salut, en 885, qu'à la valeur du comte Eudes. Pontoise,

moins heureux, est réduit par la famine les hostilités

ne cessent, en 911, qu'après le traité de Saint-Clair-sur-Epte,

par lequel Charles le Simple abandonne à Rollon, chef

des barbares, la Normandie et le Vexin jusqu'à la rivière

d'Epte.

Les malheureux successeurs de Charlemagne

ne savaient pas mieux défendre leur autorité à l'intérieur

que leurs frontières contre l'ennemi. Charles le Chauve,

en consacrant en droit, par le capitulaire de Quierzy,

en 877, la transmission des bénéfices des mains des

possesseurs en celles de leurs héritiers, avait constitué

définitivement la féodalité ; les comtes et les autres

officiers royaux s'empressèrent de convertir leurs charges

en fiefs et propriétés personnelles dans le pays de

Seine-et-Oise, la transformation féodale fut instantanée

et complète.

L'histoire du département offre l'exemple

le plus frappant des conséquences qu'entraina cette

grande mesure. Grâce à elle, en moins d'un siècle, l'hérédité

des titres et la transmission des fiefs firent des comtes

de Paris la souche d'une troisième dynastie. La capitulaire

de Charles le Chauve inféodait à leur maison ; les comtes

du Vexin, seigneurs de Pontoise, qui absorbèrent bientôt

à leur tour les comtes de Madrie et les comtes de Meulan,

les comtes de Corbeil, les barons de Montfort l'Amaury,

de Montlhéry et de Montmorency. C'est encouragé et aidé

par ses puissants vassaux, que Hugues le Grand, se fit

proclamer roi de France mais le prix de leur concours,

c'était le partage du pouvoir. Hugues Capet roi, c'était

la féodalité couronnée.

Les Normands n'avaient rencontré

sur leur chemin que des tours en bois construites pour

protéger le cours de la Seine maintenant que les comtes

et barons ont leurs domaines à défendre, nous verrons

les pierres amoncelées s'élever en formidables remparts,

les rochers taillés à pic devenir des murailles imprenables,

les rivières détournées de leur cours inonder les fossés

des châteaux forts. Nous verrons grandir au nord les

colossales assises de Montmorency, et surgir au sud

les massifs créneaux de la tour de Montlhéry ; il n'y

aura plus de montagne qui n'ait son castel bâti sur

sa crête comme un nid de vautour, plus de vallée qui

n'ait à son embouchure son fort menaçant et sombre,

prêt à disputer et à faire payer le passage.

La paix

ne pouvait pas sortir de préparatifs aussi peu pacifiques

; la guerre fut donc la vie du XIème siècle.

Dans leur indépendance, les grands vassaux refusent

obéissance à leurs souverains et s'attachent à la fortune

des princes dont ils espèrent meilleure récompense.

En 1015, le trône du roi Robert est menacé par une ligue

dont font partie Galeran 1er, comte de Meulan,

et Gauthier, comte du Vexin; ce n'est que par l'intervention

de Fulbert, évêque de Chartres, que la guerre est suspendue.

Vingt ans plus tard, ce même Galeran s'allie aux comtes

de Brie et de Champagne, dans la guerre qu'ils soutiennent

contre Henri 1er. En 1102, Bouchard IV de

Montmorency refuse à Louis le Gros de faire réparation

des dommages causés par lui à l'abbaye de Saint-Denis,

et se laisse assiéger dans sa forteresse, dont les soldats

du roi sont contraints d'abandonner le siège.

Pendant

près d'un siècle, la malveillance impunie des sires

de Montlhéry entrave les communications de la capitale

avec Étampes, demeuré fief de la couronne.

En rattachant

les souvenirs de ces faits recueillis parmi beaucoup

d'autres aux impressions produites par la vue des ruines

féodales qui couvrent encore le sol, on pourra se faire

une idée des désordres et de l'anarchie de cette déplorable

époque, pendant laquelle les Normands, toujours habiles

à profiter de l'affaiblissement du pouvoir central,

vinrent ajouter les ravages de leurs excursions aux

misères de nos déchirements intérieurs en 1060, Meulan

avait été encore une fois pris et saccagé par eux ;

en 1087, Pontoise et Mantes furent livrés aux flammes.

Dans la lutte devenue inévitable entre les rois et les

seigneurs féodaux, la royauté eût probablement succombé

sans le mouvement religieux qui entraina vers les croisades

cette noblesse ambitieuse et turbulente pendant que

le roi Philippe ler se faisait représenter

à la première expédition, en 1083, par Eudes d'Étampes,

les plus indociles et les plus redoutables de ses sujets

prenaient la croix et s'enrôlaient sous la sainte oriflamme.

Quelques-uns revenaient comme le fameux Simon de Montfort,

qui continua si cruellement contre les Albigeois ses

exploits de Constantinople et de Palestine ; mais beaucoup

d'autres y mouraient ou trouvaient au retour leurs domaines

aux mains de nouveaux maitres.

L'autorité royale

n'avait pas seule gagné dans cet amoindrissement de

la puissance féodale; plusieurs seigneurs, pour payer

les préparatifs de l'expédition et les frais du voyage,

avaient vendu, contre argent, certaines franchises aux

bourgeois de leurs villes ; les rois avaient encouragé,

de leur pouvoir moins contesté, ces premières tentatives

d'émancipation des communes ; pour la royauté d'alors,

grandir le peuple, c'était affaiblir d'autant le seigneur

intraitable et si souvent menaçant; c'était créer un

antagonisme dont elle se réservait l'arbitrage.

C'est

donc de cette époque que sont datées les premières chartes

octroyées par les rois de France aux communes. Mantes

a les siennes en 1110, Étampes quelques années plus

tard. Pontoise en 1188, Meulan en 1189 un maire et des

échevins ou jurés nommés par les bourgeois étaient chargés

de l'administration des deniers communaux, de la garde

de la ville et de l'exercice plus ou moins étendu de

la justice. L'essor que prirent dès lors les communes,

l'importance toujours grandissante de la bourgeoisie

assura désormais la soumission des seigneurs contre

lesquels la royauté avait partout des alliés reconnaissants.

Certes, le trône de France eut encore de rudes assauts

à soutenir les maisons féodales qui résistèrent à cette

première secousse n'en devinrent que plus puissantes

et plus redoutables ; c'est à la politique de Louis

XI, c'est au génie de Richelieu qu'il était réservé

de leur porter les derniers coups ; mais, dans ce pays

de Seine-et-Oise, dans l'histoire duquel notre récit

doit se circonscrire, la féodalité rebelle, menaçante,

rivale parfois de la royauté, cette féodalité ne survécut

pas au règne de Philippe-Auguste.

Si l'habile modération

qui fut la règle de conduite des puissants abbés de

Saint-Germain et de Saint-Denis explique la paisible

possession dans laquelle les laissèrent les guerres

de la féodalité, la constance de leurs sympathies et

de leur fidélité pour les rois de France explique plus

naturellement encore la généreuse reconnaissance des

monarques pour l'Église. Chaque succès de la royauté

est signalé par la fondation de quelque établissement

religieux Charlemagne et Hugues Capet avaient payé leur

tribut après les deux grandes abbayes si souvent citées

par nous, celle d'Argenteuil avait été fondée en 665,

celle de Chelles en 656, celle de Néauphle-le-Vieux

et de Saint-Mellon à Pontoise vers 899, et, quelques

années plus tard, celles de Saint-Spire à Corbeil et

de Saint-Nicaise à Meulan. La consolidation définitive

de la dynastie capétienne eut pour l'Église de non moins

précieux résultats. Elle lui doit, au XIème

siècle, la collégiale d'Étampes, le prieuré de Saint

Germain-en-Laye, l'abbaye de Morigny, près d'Étampes,

le prieuré de Notre-Dame de Longpont, les abbayes de

Saint Martin de Poissy et de Saint-Martin de Pontoise

au XIIIème; l'abbaye de Juziers, de Saint-Corentin-sur-Septeuil,

des Vaux de- Cernay, de Gif, de Port-Royal, et enfin

l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, en 1236 les

dominicains de Poissy en 1304; les célestins de Limay

en 1376, ceux de Marcoussis en 1409. Toutes ces fondations

indiquent une longue période de prospérité et de paix

qui nous conduit jusqu'aux premières guerres des Anglais.

Sous la conduite du roi Édouard, nous les voyons suivre

la même route que les Normands, leurs ancêtres ils remontent

le cours de la Seine, et jusqu'à Poissy tout est mis

à feu et à sang sur leur passage. La triste histoire

du roi Jean, celle de Charles V, la démence de Charles

VI, la minorité de Charles VII rappellent les désastres

de la patrie, encore présents à toutes les mémoires

la France entière fut frappée, mais aucune de nos provinces

ne le fut aussi cruellement que l'Ile-de-France les

invasions anglaises étaient périodiques, et quand cette

malheureuse contrée avait par hasard échappé aux dévastations

de leur arrivée, elle avait à subir leurs exactions

ou leur vengeance au retour ; l'histoire de chaque année

est la même et peut se résumer dans les mêmes mots sac,

pillage, incendie. « Après l'invasion de 1360, de Mantes

à Paris, dit un chroniqueur contemporain, il n'y avait

plus un seul habitant; » celle de 1370, commandée par

le routier Robert Knolles, amena les Anglais jusqu'aux

portes de Paris de son hôtel Saint-Paul, le roi pouvait

voir les flammes allumées par l'ennemi.

Un libérateur

inespéré, Du Guesclin, sauva cette fois Paris et la

France la rude leçon que le brave connétable breton

avait donnée aux bandes de Robert Knolles les eût peut-être

empêchées de songer de longtemps à de nouvelles attaques,

si n'eût bientôt retrouvé dans nos discordes un encouragement

à de nouvelles tentatives.

Armagnacs et Bourguignons

se disputaient l'héritage de Charles VI vivant encore;

dans sa haine contre le dauphin, la reine Isabeau appela

elle-même l'étranger ; le traité de Troyes livra la

France à l'Angleterre. La miraculeuse délivrance de

la patrie, les combats, les victoires de Jeanne d’Arc,

la vierge inspirée, cette épopée nationale appartient

à d'autres pages de notre ouvrage; nous sommes heureux

cependant de pouvoir rattacher à ce grand évènement

de notre histoire : la délivrance du pays de Seine-et-Oise.

Charles VII avait été sacré à Reims en 1429, Paris avait

été repris en 1436, les garnisons anglaises évacuèrent

Pontoise en 1411 et Mantes en 1449.

Avant ces miraculeux

succès, l'affaiblissement de la monarchie avait réveillé

les prétentions des grands vassaux de la couronne, il

ne s'agissait plus des sires de Montmorency ou des comtes

de Meulan, mais, de ces grandes maisons enrichies par

les alliances royales et à la tête desquelles marchaient

les ducs de Bourgogne, de Berry et de Bretagne. Louis

XI, malgré les ruses de sa politique, n'avait pu dissimuler

son projet d'assoir le trône de France sur la ruine

de tous ces grands fiefs, éléments éternels de discorde

et d'anarchie ses ennemis menacés prirent l'offensive

et formèrent une ligue qu'ils appelèrent Ligue du bien

public.

Le drame se dénoua encore dans le pays de

Seine-et-Oise: le comte de Charolais, à la tête de 15

000 Flamands, rejoignit l'armée des ducs près de Montlhéry

; l'issue de la bataille fut incertaine, chacun des

partis s'attribua la victoire ; Louis XI, selon son

habitude, parut céder pour attendre une occasion meilleure

; le traité signé à Conflans donna Étampes et Montfort

au duc de Bretagne, et au duc de Nemours le gouvernement

de Paris et de l'Ile-de-France.

Par mariages, alliances,

extinctions de races, ou de haute lutte, et par confiscation

sous Richelieu et Louis XIV, la monarchie devait bientôt

rentrer en possession de ce qu'elle semblait alors abandonner.

Les guerres religieuses du XVIème siècle,

les troubles de la Fronde, les prétentions des Guises

firent jaillir quelques étincelles des cendres de la

féodalité mais désormais il n'y avait plus d'incendie

sérieux à redouter pour la province de l'Ile-de-France,

sur laquelle le roi de France régna sans interruption

et sans conteste, même alors que Paris était au pouvoir

des rebelles, grâce à quelques surprises qui n'eurent

ni résultat ni durée. Ce n'est point dire que le pays

fût désormais à l'abri des agitations dont la France

fut troublée plus, au contraire, son administration

se rattachait directement et étroitement à la couronne,

plus il ressentait vivement les secousses dont la royauté

était atteinte.

Nous constatons seulement son annexion

définitive, à une époque où la possession de la plupart

de nos provinces était encore incertaine et précaire.

Au règne de Charles VIII se rattache le retour à la

couronne du comté de Montfort l'Amaury, qui fut une

conséquence du mariage du roi avec Anne de Bretagne.

Les règnes suivants devaient être agités par les guerres

de la Réforme. Les idées nouvelles pénétrèrent de bonne

heure dans l'Ile-de-France; elles avaient de nombreux

adhérents dans le Vexin, où Calvin avait été accueilli

par le seigneur d'Hargeville, dans son château situé

près de Wy ou Joli-Village il y résida quelque temps,

y composa une partie de ses ouvrages et prêcha lui-même

sa doctrine dans les villages environnants, à Limay,

Avernes, Arthies, Jambville et Gadancourt. Henri II,

François Il et Charles IX, pendant les premières années

de son règne, passèrent alternativement de la rigueur

à la tolérance dans leur attitude vis à vis des protestants.

C'est dans le pays de Seine et-Oise que se tinrent les

premières réunions où les représentants des deux cultes

travaillèrent la pacification des esprits et à la conciliation

des consciences ; les états généraux furent d'abord

convoqués dans ce but à Saint-Germain puis, quelques

années plus tard, en 1561, s'ouvrit le colloque de Poissy,

fameux par les discussions violentes de Théodore de

Bèze ; de nouvelles conférences eurent lieu l'aimée

suivante à Saint-Germain sans amener de meilleurs résultats,

et la guerre éclata tout à coup par le massacre de Vassy.

Qui ne se rappelle les sanglants épisodes de ces déplorables

guerres, les tristes exploits de Coligny, de Condé et

de Montmorency ce malheureux département en fut trop

souvent le théâtre ; les points stratégiques que les

partis ennemis se disputèrent avec le plus d'acharnement

furent Corbeil, qui commande le cours de la haute Seine,

et Étampes qui domine la ligne de communication entre

la capitale et les provinces de l'ouest et du sud. Cette

dernière ville, prise par Condé, resta au pouvoir des

protestants jusqu'au traité de paix de Longjumeau ;

dans l'intervalle eut lieu la bataille de Dreux, gagnée

par Montmorency, commandant l'armée catholique, et la

bataille de Saint-Denis, qui amena la petite paix, trêve

de six mois rompue par le massacre de la Saint-Barthélemy.

Les fanatiques égorgeurs de Paris durent avoir des complices

nombreux dans le département de Seine et-Oise mais le

rang et le nom des victimes parisiennes ont trop fait

oublier les martyrs plus obscurs des campagnes environnantes.

La soif de vengeance que la trahison du Louvre alluma

au cœur des huguenots rendit la guerre plus ardente

et plus implacable encore.

La tiédeur et l'hésitation

que les zélés catholiques reprochaient à Henri III avaient

grandi l'influence des Guises. L'ambition héréditaire

de cette famille n'allait à rien moins qu'à s'emparer

de la couronne, dont elle n'était plus séparée que par

un prince maladif et peu populaire, et par Henri de

Béarn, chef du parti huguenot. L'assassinat du roi de

France, frappé à Saint-Cloud par un jacobin fanatique

nommé Jacques Clément, simplifiait encore la question

d'un côté, le droit et la légitimité avec Henri le huguenot

; de l'autre, l'usurpation avec les Guises, forts de

leur valeur personnelle, de leur clientèle fanatisée

et de la puissante organisation de la Ligue.

A l'exemple

de Paris, l'Ile-de-France tenait en grande partie pour

les Guises aussi fut-elle encore le théâtre des luttes

qu'eut à soutenir Henri IV lorsqu'il vint jusque sous

les murs de la capitale revendiquer ses droits à l'héritage

de Henri III.

La conversion du roi acheva l'œuvre

de pacification si glorieusement commencée par la victoire

d'Ivry ; la sage administration de' Sully, l'esprit

de tolérance et d'économie du gouvernement, eurent bientôt

cicatrisé les plaies faites par les dernières guerres.

Ile-de-France, dont le sol offre tant de ressources,

releva toutes ses ruines; la culture encouragée reprit

un rapide essor ; Sully en donnait l'exemple, et, comme

propriétaire du château de Rosny, il fit de nombreuses

plantations de mûriers ; Mantes, dont il était le gouverneur,

vit s'élever dans ses murs une fabrique de draps ; le

château de Saint-Germain fut reconstruit, celui d'Étampes

restauré et le duché fut concédé à la belle Gabrielle

d'Estrées. Les bienfaits de ce règne furent répartis

avec tant d'à-propos et d'intelligence, la pacification

des esprits fut si complète, qu'à la mort du roi les

désordres qui signalèrent la régence de Marie de Médicis

n'affectèrent que d'une façon peu sensible les pays

de Seine-et-Oise. L'administration de Richelieu consolida

encore pour eux les bienfaits de celle de Sully. Nous

n'avons à citer, sous le règne de Louis XIII, que la

naissance à Saint-Germain de Louis XIV, en 1638, et,

en 1641, l'assemblée générale que tint le clergé de

France dans la ville de Mantes. La haute noblesse, qui

avait été obligée de courber la tête sous la main de

fer de Richelieu, voyait à la mort de Louis Xlll, dans

la perspective d'une longue minorité, une occasion favorable

pour revendiquer ses prétendus droits et reconquérir

ses privilèges. La confiance de la reine régente, abandonnée

à un autre cardinal dévoué aux idées de Richelieu, son

continuateur présumé, à un étranger, à Mazarin, souleva

l'indignation des grands et des princes ; l'opposition

des parlements, suscitée par la noblesse, fut le prélude

d'hostilités plus sérieuses ; les promesses des meneurs,

les épigrammes des beaux diseurs, l'influence du clergé,

parvinrent à entraîner les bourgeois de Paris dans cette

nouvelle Ligue. Les frondeurs disputaient à la reine

mère et au cardinal la personne du jeune roi ; la cour

dut quitter Paris et se réfugier à Saint-Germain, sous

la protection d'une armée de huit mille hommes ; de

leur côté, les rebelles organisèrent leurs forces le

prince de Conti fut nommé généralissime. Les villes

de Seine-et-Oise furent, comme toujours, les points

qu'on se disputa le plus vivement Étampes, Corbeil,

Saint-Cloud, Dourdan, dont la Fronde était maîtresse,

furent d'abord repris par Condé ; une paix de peu de

durée fut la conséquence de ces premiers succès de l'armée

royale; une rupture, qui éclata entre la cour et Condé,

donna à la lutte un caractère plus sérieux. Turenne

fut opposé par Mazarin à ce redoutable adversaire; personne

n'a oublié les exploits plus affligeants encore que

brillants des deux illustres capitaines, ni le fameux

combat du faubourg Saint- Antoine, où ils faillirent

eux-mêmes en venir aux mains ; cette guerre sans motifs

sérieux, et à laquelle devait mettre fin la majorité

de Louis XIV, n'en causa pas moins de grands malheurs

dans nos pays Corbeil, Saint-Cloud, Palaiseau, Mantes,

furent victimes de l'indiscipline des soldats des deux

armées, qui, manquant de vêtements et de solde, pillaient

et rançonnaient les villes et les campagnes. Enfin Paris,

éclairé sur le but réel des princes et des organisateurs

de la Fronde, se détacha de leur cause et ouvrit ses

portes au roi, qui y fit son entrée en 1653.

Les

pays de Seine-et-Oise, qui avaient eu une si large part

dans tous les revers et toutes les épreuves de la royauté,

participèrent plus que toute autre province aux splendeurs

du triomphe le règne de Louis XIV est raconté par toutes

les magnificences des châteaux dont il nous reste à

faire l'histoire.

La guerre, portée au-delà de nos

frontières, n'ensanglanta plus les campagnes de l'lle-de-France',

et Versailles a gardé le glorieux souvenir des années

de paix. Il en est de même pour le règne des princes

qui se sont succédé jusqu'à nos jours sur le trône de

France ; l'importance des châteaux royaux et des résidences

princières rattache désormais à leurs lambris le souvenir

des faits principaux qui seuls sont du domaine de cette

notice.

C'est à Louveciennes et à Marly que nous

étudierons Louis XV ; pour son malheureux successeur,

Trianon complètera Versailles, Saint- Cloud nous dira

le 18 brumaire, et les douloureux mystères de la Malmaison

nous conduiront des gloires du premier Empire aux désastres

de l'invasion. Ajoutons que, depuis 1789, l'immense

développement de Paris a absorbé toute importance politique,

toute originalité saillante dans Seine et- Oise qui

l'entoure ; ce qui nous reste à dire du département

n'est plus guère qu'une œuvre de statistique.

Jusqu'à

la Révolution de 1789, il était compris dans le gouvernement

de l'Ile-de-France; on y comptait, sous le rapport judiciaire,

les prévôtés royales de Poissy, Montlhéry, Corbeil,

Arpajon, Gonesse, qui toutes relevaient des prévôté

et vicomté de Paris ; puis venaient le bailliage et

présidial de Mantes ; les bailliages simples de Montfort-l'Amaury

et d'Étampes, les bailliage et prévôté de Pontoise,

etc. Le ressort de ces juridictions était plus ou moins

étendu. La coutume de Paris les régissait presque toutes,

à l'exception des paroisses du bailliage de Pontoise,

qui suivaient les unes la coutume de Senlis et les autres

celle du Vexin français. Sous le rapport financier,

le département était de la généralité de Paris, et on

y comptait les élections d'Étampes, Mantes, Montfort-l'Amaury

et Pontoise. Corbeil, Versailles, Saint Germain et leurs

dépendances étaient de l'élection de Paris. Des gouverneurs

royaux commandaient dans les principales villes qui

étaient du domaine de la couronne. Le département, formé

en 1790 par l'Assemblée nationale dans un sentiment

de défiance contre Paris qu'elle craignait de rendre

trop redoutable au reste de la France, fut alors divisé

en 9 districts administratifs et judiciaires Versailles,

Montlhéry, Mantes, Pontoise, Dourdan, Montfort-l'Amaury,

Étampes, Corbeil et Gonesse. L'organisation impériale

de 1804, qui a prévalu jusqu'à nos jours, le partagea

en 5 arrondissements Versailles, chef lieu Corbeil,

Étampes, Mantes et Pontoise. En 1811, Rambouillet fut

érigé en 6ème arrondissement, pour la formation

duquel on prit sur ceux d'Étampes et de Versailles;

ces 6 arrondissements se subdivisent en 36 cantons,

comprenant chacun en moyenne 19 communes. Le Concordat

de 1801 a établi à Versailles un évêché, qui étend sa

juridiction sur tout le département. Il serait difficile

de caractériser la population de Seine-Oise; la diversité

de race de ses anciens habitants a été remplacée par

la variété, des travaux, la différence des positions,

l'inégalité des fortunes; de même que le sol se prête

à tous les genres de culture, le génie des habitants

s'est plié à toute espèce d'industrie ; l'usine y touche

à la ferme, la chaumière du vigneron au château du banquier

millionnaire.

La Seine-et-Oise est à la fois, et

le jardin de Paris et la succursale de ses manufactures

; le campagnard ne travaille qu'en vue de Paris, qui

consomme et qui achète il y a toujours au bout des rêves

du Parisien un point des riants paysages de l'Ile-de-France,

comme but de sa promenade des dimanches, comme retraite

promise aux loisirs de sa vieillesse; ces rapports étroits,

intimes, ce frottement continuel, ont donné au paysan

de Seine-et-Oise un caractère qui n'est déjà plus celui

du campagnard et qui cependant n'est pas encore celui

du citadin ce type nouveau, que la rapidité des communications

développe de jour en jour, mériterait une étude plus

approfondie que ne le comporte le cadre de cet ouvrage;

il nous appartenait seulement d'en signaler l'apparition,

qui n'est nulle part plus sensible que dans cette contrée.

Que nous reste-t-il à dire après tout ce qui a été écrit

sur les sites délicieux de ce pays ? Quel est celui

de ses bois, de ses coteaux ou de ses vallons qui n'ait

eu ses peintres, ses historiens, ses poètes? A ces tableaux,

qui sont encore devant tous les yeux, à ces descriptions

qui sont dans toutes les mémoires, nous n'ajouterons

qu'un mot, c'est que ni l'inspiration des uns ni l'enthousiaste

des autres n'a exagéré les gracieuses merveilles de

la réalité; c'est que, malgré tout ce qu'ont pu ajouter

aux délices du paysage les fantaisies du luxe, les ressources

de l'art, les magnificences des rois, on peut dire que

pour lui la nature avait fait plus encore.

Versaille

Le premier document qui constate

l'existence de ce lieu est une charte donnée en 1037

par Odon, comte de Chartres il en est question ensuite

dans d'autres titres, à la date de 1065, 1066, 1095

; ce n'était alors qu'un petit village appartenant à

l'abbaye de Saint-Magloire de Paris ou de Marmoutiers.

Il en fut ainsi jusqu'au XVIème siècle ;

la seigneurie de Versailles était divisée à cette époque

entre plusieurs possesseurs. Martial de Loménie, secrétaire

de Charles IX, obtint de ce roi, pour le village, l'établissement

de quatre foires annuelles, dont la plus célèbre se

tenait le jour de la fête de Saint-Julien.

La terre

de Versailles fut achetée en 1579 par Albert de Gondi,

comte de Retz son petit-fils, le fameux archevêque de

Paris, la vendit en 1632 au roi Louis XIII, qui racheta

en même temps les autres parties de la seigneurie. On

y construisit alors, pour servir de rendez-vous de chasse,

une modeste résidence dont Bassompierre dit que c'est

« un chétif château dont un simple gentilhomme ne

sauroit prendre vanité. » La ville actuelle ne prit

d'importance qu'après la construction du château et

lorsque Louis XIV y eut fixé sa résidence. Dès 1661,

à côté du palais s'éleva une ville digne de recevoir

les nombreux courtisans de la monarchie absolue. En

1672, une déclaration royale confirmait les dons d'emplacements

sur lesquels on avait commencé de bâtir dans les dernières

années du règne précédent.

Un des premiers hôtels

construits avait été celui du grand écuyer Cinq-Mars,

dont la mort tragique est si connue ; le même édit ordonnait

que les maisons bâties ne seraient sujettes à aucune

hypothèque et ne pourraient être saisies que pour dettes

privilégiées. Deux autres ordonnances de 1692 et 1696

étendirent ce privilège la première aux héritiers, et

la seconde sur le loyer comme sur la propriété même

des bâtiments. Tant d'avantages joints aux dons de terrains

faits par le roi avec profusion, au profit et à l'attrait

qu'il y avait pour tant de monde à se rapprocher de

celui qui pouvait dire « L'État, c'est moi, » expliquent

les rapides accroissements de Versailles. Aussi, en

1713, Louis XIV crut-il devoir révoquer les privilèges

antérieurement accordés, parce que, dit-il dans son

ordonnance, « les motifs en avoient cessé et que

ses vues à cet égard avoient été remplies au delà de

ses espérances. »

Les progrès n'en furent cependant

point arrêtés le chiffre de la population, qui était

de 40 000 en 1725, augmenta continuellement sous les

règnes de Louis XV et de Louis XVI. Aux premiers jours

de la Révolution de 1789, Versailles comptait 100 000

habitants. Cet accroissement successif de la population

donna lieu de créer de nouveaux quartiers ; la ville

fut rattachée au château par la rue des Réservoirs d'un

côté, de l'autre par la rue de la Surintendance. Elle

se composait de trois parties principales au nord, la

ville neuve au sud, le vieux Versailles ; en face du

château, le faubourg de Limoges, ainsi nommé du séjour

d'une colonie de Limousins employés aux travaux du château.

Le quartier du Parc-aux-Cerfs, dans le vieux Versailles,

date de la fin du règne de Louis XIV. Au commencement

du règne de Louis XVI, les deux villages du Grand et

du Petit-Montreuil, deux importants faubourgs de Versailles,

furent réunis à la ville ; enfin, de nos jours, le quartier

de Clagny s'est élevé sur l'emplacement de l'ancien

parc de ce nom. Moins de deux siècles avaient suffi

pour faire d'un humble hameau une des grandes villes

de l'Europe et la plus magnifique résidence royale que

les temps modernes puissent opposer aux splendeurs de

l'antiquité. La rapidité des premières constructions

écloses, comme une décoration d'opéra, de la volonté

de ce monarque qui ne savait pas attendre, le rang et

la puissance des familles auxquelles elles étaient destinées,

l'unité des plans, permirent, dès le principe, de donner

et à l'alignement des rues et à la disposition des édifices

une régularité sur laquelle durent se régler les constructions

postérieures. Aussi, toutes ces rues larges et droites,

ces longs et vastes boulevards, rayonnant de la façade

orientale du château comme les lames d'un éventail,

ont-ils conservé à la ville un aspect grandiose et imposant,

malgré la solitude et la tristesse de ses jours de décadence.

La plupart des grands hôtels de Versailles et toutes

les dépendances du château ont subi des transformations

nécessitées par le changement des temps ; l'hôtel du

grand maitre est devenu la mairie, celui du grand veneur,

le tribunal de nouveaux bâtiments, mieux appropriés

aux besoins actuels de l'administration municipale et

à la dignité de la justice, ont été récemment construits

dans l'ancien quartier de Limoges, entre les avenues

de Paris et de Sceaux. La préfecture occupe, à l'angle

de l'avenue de Paris et de la rue Saint-Pierre, l'emplacement

de la vénerie et d'une ancienne caserne c'est une belle

construction moderne, bien appropriée à sa destination

le grand commun sert d'hôpital militaire ; l'ancien

ministère de la marine est occupé par la bibliothèque

de la ville, riche de plus de 60 000 ,volumes ; la surintendance

par le petit séminaire ; les écuries du roi et de la

reine abritent les chevaux de la garnison. Au reste,

tous ces bâtiments n'avaient de remarquable que l'ampleur

de leurs proportions et leur régularité symétrique.

Chacun des principaux quartiers a son église; dans la

ville neuve, Notre-Dame a été bâtie par Hardouin-Mansart

; Louis XIV en posa la première pierre en 1684. La paroisse

du quartier Saint-Louis ne s'éleva que plus tard, en

1743 ; c'est le dernier Mansart (Mansart de Sagonne)

qui en avait tracé les dessins Louis XV les fit exécuter.

C'est une œuvre assez médiocre, sans distinction et

sans caractère. Du vieux Versailles, il ne reste plus

que deux rues l'une, la rue du Vieux-Versailles, en

rappelle le nom ; l'autre, la rue Saint-Julien, rappelle

l'ancienne petite paroisse qui avait pour patron saint

Julien. L'église de Montreuil, dédiée à saint Symphorien,

n'offre non plus rien de bien remarquable. La Révolution

avait utilisé le grand et vaste bâtiment des anciens

communs pour y établir une manufacture d'armes, qui

livra jusqu'à 50 000 fusils par an pendant les guerres

de la première République, et qui, sous la direction

d'un habile arquebusier nommé Boutet, resta célèbre

jusqu'en 1815, pour la fabrication des armes de luxe.

Plus tard, on a cherché à remplacer cette industrie

par une fabrique modèle d'horlogerie ; mais cela n'a

pas eu grand succès. Parmi les autres principaux édifices

de Versailles nous citerons le Lycée, qui occupe les

bâtiments de l'ancienne communauté des chanoinesses

augustines, fondée en 1760 par Marie Leczinska le Grand-Théâtre,

fondé en 1777, restauré en 1810, où l'on joue les meilleures

pièces du répertoire français ; le théâtre des Variétés,

consacré aux pièces d'un genre plus léger. La ville

possède encore un hospice dont l'existence comme léproserie

remonte à 1310, et qui, après avoir été détruit pendant

les guerres de religion, fut successivement relevé par

Louis XIII, agrandi par Louis XIV, doté par Louis XV

et rebâti en partie dans les premières années du règne

de Louis XVI. Mais, de tous les monuments historiques

de Versailles, en dehors de son château, le plus remarquable

est le fameux Jeu de paume, où se réunirent les représentants

du tiers état après la fermeture de la salle de leur

réunion, et où ils prêtèrent, le 20 juin 1789, leur

mémorable serment. Cette vaste salle servit, sous le

règne du roi Louis-Philippe, d'atelier au célèbre peintre

Horace Vernet. On vient de la restaurer. On comprend

combien doivent être nombreuses et variées les promenades

d'une ville créée pour être le séjour de la cour la

plus fastueuse et la plus amoureuse des plaisirs. Les

rues sont coupées par de larges places en harmonie avec

les bâtiments qui, les entourent. Le Potager du Roi,

près de la pièce d'eau des Suisses, a été dessiné et

planté autrefois par le célèbre La Quintinie ; il est

accompagné d'une école d'agriculture pratique, fondée

en 1874, destinée à former des élèves initiés aux meilleures

pratiques de l'agriculture moderne. Une ceinture de

bois, percés pour la promenade et pour la chasse de

belles routes souvent pavées, environne Versailles de

tous les côtés ; les forêts de Marly et de Satory viennent

se rattacher à chacun des côtés du parc, presqu'à chacune

des ailes du château, et se relient, dans leurs courbes

gracieuses, aux ombrages de Chaville et de Meudon, aux

parcs de Ville d.'Avray et de Saint-Cloud.

Rien n'a

été épargné pour rendre facile aux promeneurs les plus

paresseux l'accès de ces délicieux paysages; aussi,

parmi les 50,000 habitants auxquels est réduite aujourd'hui

la population de Versailles, faut- il compter pour près

de moitié les étrangers et les rentiers.

Argenteuil

Bourg considérable, qui doit

son origine à un monastère de filles, dont la sœur de

Charlemagne était abbesse eu 824, et où Héloïse, femme

si célèbre par sa beauté, son esprit et ses grâces,

prononça des vœux éternels, après le malheur arrivé

à Abélard. Argenteuil était jadis une place forte très

importante, entourée d'épaisses murailles flanquées

de tours, et dont l'enceinte avait trois quarts de lieue;

on y entrait par seize portes. On distingue encore aujourd'hui

les ruines de ces fortifications.

Ce bourg a beaucoup

souffert dans les guerres de religion ; il fut pris

d'assaut en 1565. Lors de la déplorable invasion étrangère,

les Français y battirent les Anglais, le 2 juillet 1815,

et leur prirent deux drapeaux.

Argenteuil est dans

une agréable situation, sur une petite colline plantée

de vignes, et variée par un grand nombre de jardins

qui s'abaissent jusqu'à la rive droite de la Seine,

que l'on passe en cet endroit sur un bac.

Le château

de MARAIS dépend de la commune d'Argenteuil : les eaux,

qui y sont distribuées en abondance, et les belles plantations

de son port, le rendent un des plus pittoresques des

environs de Paris. Il appartenait, avant la première

révolution, au célèbre Mirabeau, et servit souvent de

réunion à plusieurs de ses amis, qui plus lard furent

membres de l'Assemblée Constituante.

Aujourd’hui,

Argenteuil est une sous préfecture du département du

Val d’Oise est sa population qui était en 1835 de 477

habitants en a maintenant 104 282. Le grands centre

commercial « Coté Seine » et les tours des H.L.M. ont

remplacé les vignobles et les jardins qui meublaient

le paysage d’Argenteuil.

Bezons

Village fort ancien et très agréable, qui mérite d'être visité pour son site pittoresque et les belles promenades qui l'environnent. Il est dans une jolie situation, sur la Seine, que l'on passe sur un pont construit en remplacement de celui brûlé en I8I5. On y voit un château, dont le parc, qui aboutit au pont, est fermé par une superbe grille, et une belle habitation, avec un parc dessiné par Le Nôtre, et embelli de bassins et d'eaux jaillissantes, élevées au moyen d'un moulin à vent. Cet petit village de 500 habitants 1835 en a, à ce jour, plus de 28 0000

Pontoise

Petite ville, chef-lieu de sous-préfecture

el de l'arrondissement de son nom. C'était autrefois

une place très-forte, dont les Anglais s'emparèrent

en 1437 ; Charles VII la prit en 1441, après un siège

de trois mois. Henri III et Henri IV s'en rendirent

maîtres tour à tour pendant les guerres de la Ligue.

Cette ville est située en amphithéâtre, dans une position

agréable, au confluent de la Viosne et de l'Oise, que

l'on passe sur un beau pont. Elle est assez bien bâtie,

mais la plupart des rues sont étroites et très-escarpées

; les anciennes murailles qui l'entouraient autrefois

existent encore en partie.

La Queue en Brie

C'était autrefois une ville forte

entourée de murs, avec trois portes. On y voit encore

une tour assez élevée tombant en ruines, restes d'une

forteresse démolie par les Anglais au commencement du

XVIème siècle.

Cette commune qui ne comptait

moins de 500 habitants en 1836, en compte plus de 11000

maintenant.

Houdan

Elle est située au confluent

de la Vesgre et de l'Opton. C'était jadis une ville

forte entourée de murailles flanquées de tours, dont

une, très solide et fort élevée, existe encore. L'église,

fondée par Robert le Pieux, est un des plus beaux-monuments

d'architecture gothique du département.

Près de

Houdan, au lieu dit la Butte des Gargaus, se trouve

un ancien cimetière, où sur un espace de 25 ares, on

a trouvé plusieurs objets curieux. Les fosses sont rangées

symétriquement, les corps y sont couchés sur le dos,

la face tournée vers l'orient. Dans ces tombes ont été

trouvés des armes, des agrafes, des vases , dés bijoux

, des médailles d'Hadrien, de Gallien et de Gratien.

Cette ville est également connu pour ses élevages de

poules de race Houdan !

Marly-le-Roi

Marly, en latin Marliacum, est

un village très ancien, dont il est fait mention dans

les chartes du roi Thierry de l'année 676. Il y avait

autrefois sur le même territoire deux paroisses différentes,

l'une du nom de Marly-le-Châtel, et l'autre de celui

de Marly-le-Bourg, qui est le Marly actuel. Ces deux

paroisses furent réunies en une seule par Louis XIV,

qui fit en même temps rebâtir l'église sur le modèle

de la cathédrale de Versailles. La terre de Marly appartenait,

en 1150, à la famille de Montmorency, qui la possédait

depuis un temps immémorial. cette terre passa, en 1356,

à la famille de Lévis. En 1693, elle appartenait au

comte de Pontchartrain, qui l'échangea avec Louis XIV

pour Neauphle-le-Châtel et ses dépendances. Louis XIV

se plaisait si fort à Marly, qu'il résolut d'en faire

une résidence royale ; on y construisit en effet un

magnifique château, qui coûta des sommes considérables.

Au bas d'une superbe cascade, et au-dessus des plus

somptueux jardins, s'élevait un gros pavillon isolé

qui dominait sur une vaste esplanade enrichie de terrasses,

de cascades, de parterres, de bosquets, de pièces d'eau,

de plusieurs chefs d'œuvre de sculpture ; terminée par

un lointain très varié et très riche, et bordée d'allées

d'ifs, de portiques eu verdures et de douze pavillons

qui faisaient allusion aux douze signes du zodiaque,

comme le principal pavillon, au palais du soleil. Ces

douze pavillons, dont l'architecture faisait un contraste

si agréable avec les masses de verdure qui les séparaient

et les couronnaient, servaient de logement aux ministres

et aux princes.

Le château, ses jardins et ses bosquets

ornés de statues ; les fontaines et les pièces d'eau

qui formaient de cette résidence le séjour le plus délicieux

et l'objet de l'admiration, ont été dévastés ou détruits.

Abandonné sous Louis XIV, à la révolution il fut dépouillé

de ses monuments, de tous les objets d'art, et vendu

comme propriété nationale. De toute cette belle habitation

il ne reste plus que l'abreuvoir et une seule dépendance

qu'on appelait autrefois le Chenil, qui forme maintenant

une jolie maison de campagne. Outre la jolie habitation

du Chenil, Marly possède beaucoup d'autres maisons de

plaisance, toutes remarquables par leur charmante position

et par le délicieux paysage qui les environne.

Saint Cyr l’Ecole

Saint Cyr l’Ecole était un village

très peu connu de l'Ile-de-France, dépendant du diocèse

de Chartres. Le château du seigneur, modeste habitation,

s’élevait sur l'emplacement actuel de l'auberge A

l’Ecu de Franceétablie en 685. A la sollicitation

de Mme de Maintenon, Louis XIV résolut d'y transférer

l'école royale des filles nobles établie d'abord à Rueil,

puis à Noisy-le-Roi, dans le château qu'y possédait

Mme de Maintenon.

Mansart fut chargé de dresser les

plans pour la construction du nouvel établissement une

partie considérable des bois environnants fut défrichée

; 2,500 ouvriers étaient employés tant à ces travaux

qu'aux constructions. L'édifice, commencé le 1er

mai 1685, était, le 1er mai de l'année suivante,

en état de recevoir les jeunes pensionnaires.

Il

se compose de trois grands corps de logis dont le principal

est flanqué de deux ailes qui forment les deux autres.

Ces deux ailes séparent trois cours, entourées elles-mêmes

d'autres cours et de jardins.

L'École était instituée

pour donner l'éducation gratuite à 250 demoiselles nobles,

qu'on recevait de sept à douze ans, et qui pouvaient

y demeurer jusqu'à vingt, nourries et entretenues de

toutes choses pour y entrer, ces demoiselles devaient

faire preuve de quatre degrés de noblesse du côté paternel.

L'instruction était dirigée par quarante dames, et quarante

sœurs converses ou servantes étaient chargées de tous

les détails de la domesticité. Mme de Maintenon surveillait

avec un zèle très assidu la discipline de la maison

elle y avait ses appartements, même pendant l'existence

du roi, qui y faisait de fréquentes visites et auquel

était réservé un pavillon isolé à l'extrémité des jardins.

L'histoire a gardé le souvenir des représentations

d'Esther et d'Athalie, dirigées par Racine lui-même.

On sait que ces pièces avaient été composées spécialement

pour les solennités de Saint-Cyr.

C'est aussi pour les demoiselles

de Saint-Cyr que Lulli avait composé l'air de de cet

hymne de bienvenue destiné à Mme de Maintenon, que les

Anglais s'approprièrent et dont ils firent le Good

save the king, devenu leur chant national.

A

la mort de Louis XIV, Mme de Maintenon se retira dans

l'établissement qu'elle avait fondé; elle refusa constamment

la dignité de supérieure, ne voulant pas compromettre

l'avenir de l'école par la solidarité de la disgrâce

où elle se croyait tombée ; c'est même contre ses vœux

formellement exprimés qu'à sa mort, arrivée le 15 avril

1719, son corps fut inhumé dans la chapelle de la maison.

Cette institution fut supprimée sans aucune violence

en 1793, et ses bâtiments reçurent d'abord des invalides

et des troupes, et plus tard Napoléon Ier

y établit une école militaire, dont les statuts régissent

encore l'établissement actuel, sauf de légères modifications

après un double examen, à l'admission et pour la sortie,

les élèves, au bout de deux années d'études, pendant

lesquelles ils sont exercés aux manœuvres de l'artillerie,

à l'exercice du cheval, au tir des armes à feu, et initiés

à toute la partie théorique de l'art militaire, sortent

avec le grade de sous-lieutenant et sont, selon leurs

capacités, répartis dans les différents régiments de

l'armée.

Les plus illustres généraux de notre époque

ont presque tous passé par cette glorieuse école. Pendant

la guerre de 1870-1871, les bâtiments de l'École militaire

furent convertis en hôpital militaire et placés sous

la sauvegarde de la convention de Genève ; les Allemands

lui conservèrent pendant l'occupation cette destination.

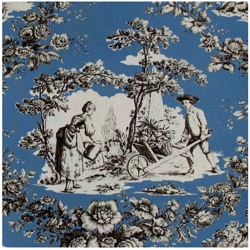

Jouy en Josas

Jouy en Josas était un village assez considérable dès le IXème siècle; sous Charles VI, la terre de Jouy fut possédée par le fameux connétable de Clisson ; elle fut érigée en comté, en 1654, pour Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis; des sculptures très délicates, retrouvées dans des fouilles, une statue de la Vierge en bois sculpté rapportée d'une ferme des environs dans l'église de Jouy, prouvent qu'avant François 1er ce pays avait une certaine importance; d'ailleurs, le petit pays de Josas avait donné son nom à l'un des trois archidiaconés du diocèse de Paris. Il doit sa célébrité contemporaine à la manufacture de toiles peintes qu'y avait fondée M berkampf et qui fut puissamment encouragée par Napoléon 1er; le bon goût des dessins, la vivacité des impressions et des teintures assurèrent longtemps une grande prospérité à cet établissement; pendant plusieurs années, le nom de toile de Jouy s'appliquait à toute cotonnade enluminée dont on voulait vanter la qualité. La fabrique a compté sous le premier Empire jusqu'à 1,200 ouvriers, dont les salaires relativement élevés répandaient l'aisance et le progrès dans le village et dans ses environs ; la paix lui suscita en Normandie et surtout en Alsace des concurrences sous les efforts desquelles elle a succombé. On admirait à Jouy un château moderne magnifique, dont l'orangerie en face d'un vaste étang avait un aspect princier, et dont le parc de plus de 150 hectares était entièrement clos de murs cette propriété était possédée par le riche multimillionnaire Séguin à sa mort, elle a été vendue et amoindrie.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025.