La Bretagne

Avant de tracer le tableau des destinées de la Bretagne, nous devons décrire la position géographique de cette province. La Bretagne est une péninsule. Elle n’a pas de grandes routes qui la mettent en communication prompte et facile avec les diverses parties du royaume. Elle devait donc rester originale au milieu des autres province de France, comme l’Espagne au milieu des autre contées de l'Europe ; car la Bretagne est pour la France ce que l'Espagne est pour l'Europe, un pays à part, nourrissant un peuple à part, sans mélange et sans fusion avec ce qui l'entoure. Or, le sol fait la race ; le climat fait les mœurs ; la nature fait le caractère ; le caractère et les mœurs et la race font l'histoire. Voyez plutôt cette vaste agglomération d'hommes et de contrées qu'on appelle le royaume de France. La Provence ne donne-t-elle pas l'idée de la terre italique, comme ses habitants rappellent la race italienne ? Le Roussillon n'est-il pas une seconde Espagne avec des Espagnols, comme l'Alsace est une terre allemande avec des Allemands ? La Flandre n'a-t-elle pas également conservé le sceau de son origine ? et la physionomie de son sol ne fait-elle pas souvenir de la Belgique, comme la physionomie de ses habitants fait souvenir des Belges ? Au centre, enfin, la nationalité est tempérée comme le climat.

La Bretagne a la forme d'un grand promontoire

qui se détache du continent pour aller couper l'Océan avec sa proue

de rochers escarpés. Au nord, la mer la borne dans une grande étendue,

depuis Saint-Malo jusqu'à Saint-Brieuc, baignant entre ces deux villes

Brest et Morlaix.

Et quelle mer ! Une mer de récifs, de bancs de

sable et d'écueils, une mer d'orages. Cette mer presque indomptable,

les Bretons ont appris à la dompter, et on voit dans leur barque les

pêcheurs de la côte se jouer sur ces vagues mugissantes, en se riant

des ouragans et de la tempête. Aussi, se regardent-ils comme les maitres

souverains de tout ce qu'elle rejette sur la côte, et longtemps ils

ont considéré comme leur propriété les débris du naufrage.

Un autre

sentiment prédomine encore en eux, c’est la haine contre les habitants

du rivage opposé.

Fils de même race, les pêcheurs des deux Bretagne

parlent en mer la même langue et teignent leurs voiles de la même couleur.

Mais, lorsqu'ils se rencontrent sur le continent, ce sont des ennemis.

A l'ouest, depuis la côte de Morlaix jusqu'à celle de Quimperlé, cette

mer baigne Ouessant et l'ile de Sein, cette ile des mystères du druidisme,

ce berceau de l'enchanteur Merlin, ce sombre asile des vierges fatidiques

dont la voix soulevait ou apaisait, à leur gré, la fureur de l'Océan.

En face de l'ile de Sein, d'innombrables rochers noirs déchirent les

nues. Ces rochers ce sont des villes englouties, c'est Douarnenez, c'est

Is, la Sodome des Bretons. Plus loin, un immense rocher grisâtre s'élève

à trois cents pieds au-dessus des ondes. Du haut de ce rocher on les

voit s'élancer, en écumant, dans un gouffre profond, avec un épouvantable

fracas. Le rocher s'appelle le Raz, et le gouffre est pour les habitants

de la côte la Caverne de l'Enfer. Tout auprès est la Baie des Trépassés.

Au sud, c'est toujours la mer avec les mêmes rochers qui bordent le

rivage, et non loin des côtes, de petites îles escarpées, plus nombreuses

que les jours de l'année, si l'on en croit le dicton poétique de la

contrée.

Les villes de Quimper et de Vannes s'élèvent sur la côte

du sud, et plus loin encore Savenay et Paimboeuf, et la belle cité de

Nantes, qui est assise presqu'à l'embouchure de la Loire, le grand fleuve

révolutionnaire, selon l'expression de ce terrible proconsul de nos

temps d'orages, dont la main de fer s'est si rudement appesantie sur

une partie de l'antique Bretagne.

Mais voici que le mouvement civilisateur

s'étend même à cette province, où jusqu'alors il n'avait pu pénétrer.

Nous devons nous hâter de reproduire les ruines de la Bretagne, car

la civilisation va y entrer par la Normandie, le Maine, l'Anjou et le

Poitou qui la bornent sur les autres points.

Chaque jour maintenant

va effacer davantage ce que sa physionomie a d'original et de caractéristique.

Nous visiterons Rennes, la vieille capitale de la Bretagne. Au-dessous,

nous rencontrerons Châteaubriant, nom illustré dans notre siècle par

le génie, et Redon et Ancenis. Au-dessus, nous trouverons Vitré, Fougères,

avec ses barons héroïques, et Montfort et Dinan, la patrie de du Guesclin.

Plus loin, c'est Ploërmel, c'est Pontivy, puis Dol, la cité métropolitaine,

avec ses souvenirs des Celtes et des druides, et enfin Guingamp.

Mais avant que nous entrions dans les villes, les opiniâtres et terribles

enfants des campagnes nous fourniront des tableaux nombreux et variés,

ainsi que les monuments des montagnes et des vallées, comme, par exemple,

à Carnac, à Erdeven et à Lockmariak, plaines parsemées de dolmens, de

peulvens, de tumulus et de menhirs.

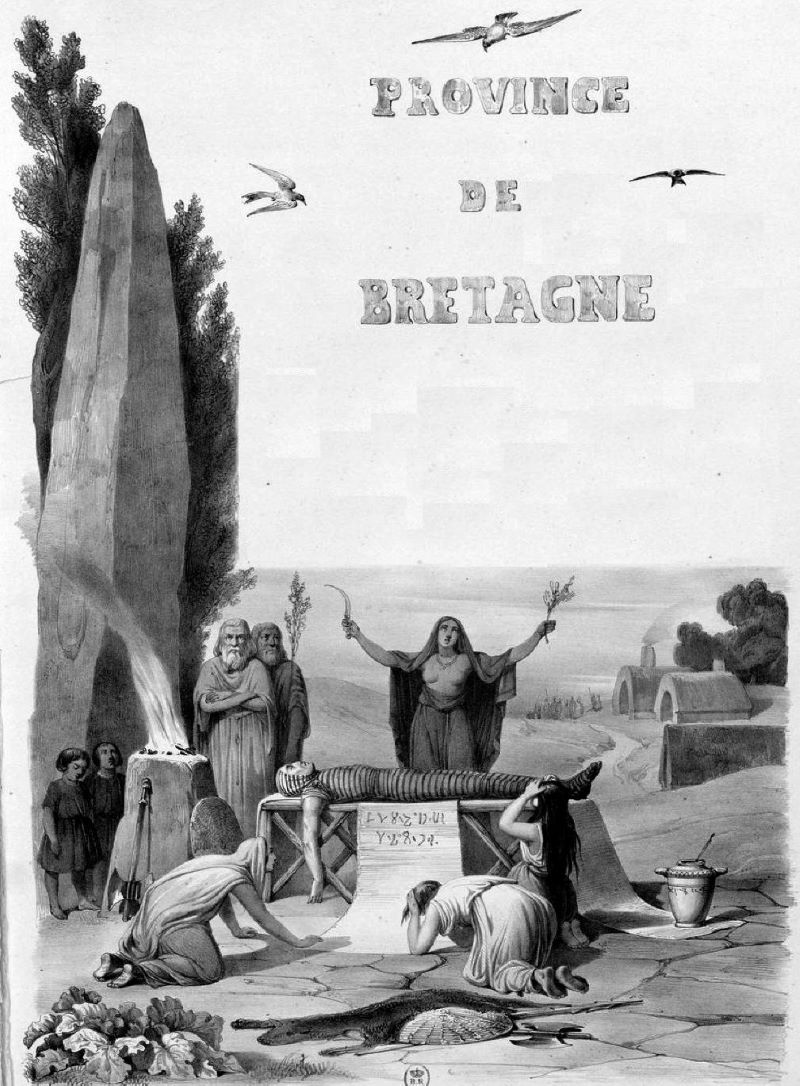

La Bretagne est l'histoire vivante

du druidisme. Nulle part ailleurs, pas même en Angleterre, où il y en

a de très-curieux, on ne rencontre d'aussi vastes monuments celtiques

: aucun n'égale la grandeur de ceux de Carnac. La pierre levée qui a

été frappée par la foudre, et gît, brisée en trois parties, sur le sol,

était presque aussi gigantesque que l'obélisque de Luxor. La terre est

fertile dans la haute Bretagne, mais, dans la basse Bretagne, ce ne

sont que forêts, montagnes de genêts qu'on appelle du nom poétique de

bocages, et puis des rochers encore, et partout des pierres druidiques.

Le ciel est sombre, l'air est brumeux, l'atmosphère est toujours chargée

de brouillards. Il y a sans cesse dans le ciel du vent et de l'orage

; c'est une contrée austère et triste. Le Breton est comme elle, rêveur

et mélancolique. La nature a d'admirables harmonies. Sous un pareil

climat, l'homme devait être penseur : il le fut. Dans un pays aussi

mystique, il devait être superstitieux : il le fut. Sous un ciel aussi

sévère, il devait être rigide : il le fut. C'est un sol de rochers,

c'est une race de granit. Cette rudesse de caractère dégénère souvent

en opiniâtreté. C'est ce qui a fait dire au vulgaire : Entêté comme

un Breton. Mais nous qui, au milieu de cette civilisation qui nivèle

tout, cherchons les vieux titres de noblesse des peuples, nous sommes

heureux que cette énergie des habitants ait conservé à la Bretagne ses

monuments avec ses mœurs, et ses vieilles coutumes avec son antique

langage.

Toutefois, nous devons avouer que cette opiniâtreté des

Bretons a facilité la conquête de leur pays. Les nobles vertus de ce

petit coin de terre ne pouvaient pas rester comme une ombre à cette

civilisation européenne si souvent corruptrice. La Bretagne résiste

aux Romains, et vaincue pour la première fois, ne cède qu'à César, la

dernière entre toutes les provinces de la Gaule. Sous Tibère, sous Néron,

elle essaie de secouer le joug de fer du peuple-roi. Souvent trahie

par la fortune, mais jamais domptée, elle le brise enfin vers l'an 410.

A l'approche des barbares elle prend les armes, et les épées de ses

enfants couvrent les terres catalauniques des cadavres des Alains. La

framée des rois mérovingiens ne parvient pas à soumettre la Bretagne.

Il y fallut le glaive irrésistible de Charlemagne.

Mais en l'année

845 les Bretons recouvrent leur indépendance, en combattant sous les

ordres de Nomenoé qu'ils font roi. Ils résistent aux premiers successeurs

de Charles le Chauve, qui font de vains efforts pour les réduire par

la force des armes. Un roi de France donne la Bretagne aux Normands

; les Bretons tirent l'épée pour défendre leur indépendance, et ne la

rentrent au fourreau qu'après trois siècles de combats.

Restée libre

par son courage, la Bretagne eut bientôt à combattre des ennemis non

moins redoutables, les Anglais. A ceux-ci, trois de ses plus valeureux

enfants, du Guesclin, Clisson et Richemont apprennent, durant cette

terrible lutte, combien il était vain de vouloir lui ravir la liberté.

L'heure de la réunion avec la France vient enfin pour la Bretagne. Mais

elle ne se soumet qu'à la condition de garder ses coutumes et ses privilèges.

Louis XIV transgresse les promesses de ses devanciers ; sa domination

pèse sur les Bretons de tout le poids de sa grandeur et de sa force

; un instant ils courbent la tête, mais ils la relèvent bien vite sous

Louis XV, et, sous Louis XVI, c'est le parlement de Rennes qui donne

le signal de la résistance. Les Bretons n'ont pas été moins fidèles

au culte de leurs pères qu'à leurs vieilles coutumes et à leur antique

liberté. La Bretagne fut le dernier asile du druidisme, et le christianisme

n'y triompha que parce qu'il avait pour lui la puissance de Dieu.

Aujourd'hui c'est peut-être la province de France où la foi a laissé

les traces les plus profondes. Il suffit de nommer les grands hommes

de la Bretagne pour que l'énergie apparaisse aussitôt comme la qualité

distinctive de ses enfants. Ainsi Pélage, Abailard, Descartes, dans

la philosophie; et, plus près de nous, Duclos, Maupertuis et la Métrie

; Chateaubriand, non moins grand par l'héroïsme du caractère que par

l'éclat du génie; Louis-René de Caradeuc de La Chalotais qui mourut

martyr de la liberté; dans les armes, du Guesclin, Clisson, Richemont,

Duguay-Trouin, la Tour d'Auvergne, Cassart, Fougères, et les Beaumanoir

avec leur belle devise du combat des trente, et les Rohan qui disaient

fièrement : Duc ne daigne, roi ne puis, Rohan suis, et toute

cette famille de soldats qu'on appelle Montfort, et enfin de nos jours,

ce vrai Breton d'esprit et d'épée, Moreau, et ce preux moderne si vaillant

et si fidèle, Bonchamps ; Chapelier et Lanjuinais parmi les hommes de

tribune; Gerbier dans les rangs du barreau ; A. Duval, Lesage, Ginguené

et Lamennais, dans les lettres, et Dumoulin, le plus grand de nos jurisconsultes

après Pothier.

Nous avons essayé de dessiner à grands traits ces

contrées que nous allons visiter, et ces hommes dont nous allons rappeler

l'histoire.

Nous allons maintenant remonter au berceau de la Bretagne,

et chercher l'origine de ses peuples au milieu des incertitudes, des

obscurités et des fables dont elle est entourée.

Au nombre des traditions

que le temps a accréditées dans la Bretagne, il en est une qui fait

descendre ses habitants d'Hercule et de Celto. Celto était fille de

Britannus, roi d'une vaste partie des Gaules. De l’union de Celto avec

Hercule naquirent deux fils, Galathe, qui fut le père des Gaulois, et

Celto qui fut le père des Celtes. La fille de Britannus, d'après cette

tradition, aurait donné son nom aux Celtes qui tireraient leur origine

d'Hercule. Cette version a été adoptée par trois graves historiens,

Ammien Marcellin, Diodore de Sicile et Paithénius. Geoffroy de Montmouth

a imaginé une autre hypothèse non moins fabuleuse. Il fait descendre

les Celtes d'un arrière-petit-fils d'Énée, nommé Brutus. Lorsqu'on sort

de ce dédale de traditions plus ou moins merveilleuses pour entrer dans

les faits authentiques, on rencontre d’abord une question de critique

historique à résoudre. On se demande quels sont les premiers en date

des Bretons de l'ile ou des Bretons du continent, car l'identité des

deux peuples est incontestable. La conformité des noms, des mœurs, du

génie et du langage, tout prouve cette identité. La question de priorité

seule peut paraître douteuse. Nous croyons cependant qu'elle cesse de

l'être dès qu'on consulte l'expérience. On voit toujours les îles se

peupler des habitants du continent.

Selon nous, les premières nations

de la Grande-Bretagne descendraient donc des premières tribus de la

Bretagne gauloise. Celle-ci s'appela d'abord Armorique ou bord de la

mer. A la même époque l'Angleterre s'appelait Bryt, Breit ou Pridain.

Breit signifie peint. C'est de là que les Romains ont fait Britanni,

comme de Pictus ils ont fait Picti et Pictavi. Rien dans ces désignations

purement locales ne peut servir à indiquer laquelle des deux Bretagne

a donné son nom à l'autre. Mais l'histoire des migrations qui ont contribué

à peupler l'Angleterre nous apprend qu'au sud et à l'est de l'ile se

trouvaient les Cambriens qui étaient venus de l'est de la Germanie.

Partis du sud-ouest de la Gaule, les Logriens forcèrent bientôt les

Cambriens à se porter plus loin. Enfin, un troisième débarquement amena

des Bretons dans l'île, et les Logriens, à leur tour, se virent refoulés

vers le nord. Cette partie de l'ile s'appelait Alben, d'où l'on a fait

Albion.

Après ces migrations, qui remontent aux temps primitifs

de l'histoire, on vit apparaitre, tour à tour, sur le sol britannique

des colonies de Flamands et de Teutons. Puis enfin César s'y montra,

suivi des légions romaines.

Alors ces insulaires s'échappèrent de

leur patrie pour fuir la servitude, et vinrent chercher un refuge sur

la côte opposée. Lorsque le peuple-roi porta plus tard ses armes dans

la Bretagne gauloise, ce fut au tour des habitants de la côte à aller

chercher l'indépendance de l'autre côté de l'Océan, dans les sauvages

forêts de l'île. Mais ces migrations réciproques étaient toutes pacifiques

; il n'y eut des deux parts ni conquête ni victoire. Ils durent au contraire

se confondre dès cette époque dans une fraternité qui ne pouvait que

resserrer les liens de leur commune origine dont nous allons rechercher

la trace. Les Gaulois, peuple venu de la Scythie, sont les premiers

habitants que l'on rencontre à l'ouest de la Gaule.

On sait qu'ils

occupaient alors toute cette vaste contrée qui est renfermée entre l'Océan,

la Méditerranée, les Alpes, le Rhin et l'Escaut, excepté cependant l'Aquitaine,

où était venu se fixer un peuple de la race des Ibères.

Plus tard,

du haut du mont Caucase descendent les Kimris qui envahissent la Germanie.

Mais bientôt les Teutons chassent devant eux les Kimris qui se replient

sur la Gaule, et viennent s'établir soit au nord, soit à l'ouest de

cette contrée.

Ainsi les Bretons sont d'origine gauloise. Ils ont

fait partie de la grande confédération gallique. Ils se sont ensuite

mêlés aux Kimris à l'époque de l'invasion de ce dernier peuple. Les

Bretons sont des Gallo-Kimris. La Bretagne s'est appelée Domnonée, riche

en mines ; Létanie, à cause de ses colonies romaines.

L'extrémité

occidentale de cette presqu'ile a porté le nom spécial de Cornouaille,

Cornu Gallioe, corne de la Gaule. Les Armoricains se divisaient en six

tribus indépendantes les unes des autres : les Redons, dont Rennes était

la capitale; les Nannètes, qui fondèrent Nantes; les Diablintes, qui

possédaient Tréguier; les auxquels Saint-Brieuc doit son origine; les

établis à Léon; et les Vénètes, qui occupaient Vannes.

Au temps

de César, l'Armorique formait, sous le nom de Gaule armoricaine, la

septième partie des Gaules. Les Bretons avaient été vaincus par ce grand

capitaine et sur mer et sur terre, et incorporés au monde romain. Mais

avant d'être entièrement soumis, ils s'étaient longtemps défendus, ils

s'étaient souvent révoltés. Ils furent les derniers à succomber sous

les efforts du vainqueur des Gaules.

Sous le règne d'Auguste, la

Bretagne figure dans la Gaule lyonnaise. Plus tard, une nouvelle division

de l'empire a lieu. La Bretagne est alors comprise dans ce qu'on appelle

la troisième Lyonnaise. Sous Tibère et sous Néron, elle supporte impatiemment

le joug de Rome ; elle essaye de le secouer. Mais ses tentatives de

révolte sont aussitôt comprimées par la force.

Pendant quatre siècles,

toute l'histoire de la Bretagne est là. Ce sont, d'un côté, des rébellions

incessantes, et de l’autre de sanglantes répressions. En l'année 284,

Constance Chlore avait fait passer dans l'Armorique, où il leur avait

fait assigner des terres, des Bretons de l'ile. En l'année 364, de nouveaux

insulaires étaient venus se fixer dans la Bretagne gauloise. Enfin,

en l'année 383, un chef entreprenant suivit le chemin que lui avaient

déjà tracé ses compatriotes, et s'élança des rives de l’ile sur le continent

pour y ceindre une couronne.

La Bretagne gauloise devint alors une

nation indépendante sous le sceptre d'un roi que lui avoient envoyé

ses frères de la Grande-Bretagne. Celui-ci se nommait Maxime. Gouverneur

de l'ile, au nom des Romains, il s'y était fait nommer empereur avec

l'appui de Conan, prince d'Alben. Maxime et Conan passèrent ensemble

dans l'Armorique et défirent l'armée de Gratien. Peu de temps après,

Maxime tua Gratien de sa propre main dans la ville même de Lyon. Un

an plus tard, à pareil jour, Maxime, à son tour, tombait sous le glaive

de Théodose. Conan, qui était resté dans l'Armorique, hérita de la puissance

de Maxime et devint roi de cette partie des Gaules, qui s'appela, dès

lors, petite Bretagne. Ainsi les Armoricains ou les habitants du continent

qui avoient autrefois peuplé l'ile, alors qu'ils n'étaient encore que

des Gallo-Kimris, furent absorbés par les habitants de l'ile, connus

dans ce temps-là sous le nom de Bretons.

Les peuples de l'île descendent

des peuples du continent, mais c'est des premiers que ceux-ci ont reçu

leur nom. Du reste, la conformité d'origine est certaine, et explique

d'une façon naturelle l'identité du langage, des mœurs et du caractère.

Sous le règne de Conan, les Bretons furent attaqués par une armée de

barbares. Ils se levèrent en armes, et ne rentrèrent dans leurs foyers

qu'après avoir également chassé les barbares et les Romains. Cela se

passait en l'année 410, sous le règne de l'empereur Constantin. C'est

alors que Conan prit le titre de roi avec le surnom de Meriadec, grand

roi. Neuf ans après, les Romains essayèrent de reconquérir leur autorité

sur la petite Bretagne ; mais après avoir été repoussés une dernière

fois, ils s'estimèrent heureux de pouvoir compter Conan au nombre de

leurs alliés.

Dès le troisième siècle, les Bretons avoient reçu la

loi de l'Évangile. Conan embrassa le christianisme et s'allia bientôt

à un confesseur de la foi dans cette contrée, à saint Patric dont il

épousa la sœur. Conan meurt en 421 et laisse le sceptre à son petit-fils

Salomon qui meurt, à son tour, en 434. Grallon, fils de Salomon, succède

à son père. Ces deux règnes furent des règnes de paix. Grallon mourut

sans doute sans héritier : car nous voyons un autre fils de Salomon,

Audren, remplacer son frère sur le trône. Audren porta ses armes dans

la Grande-Bretagne, non comme ennemi, mais comme allié. Il sauva ses

frères de la violente domination des Alains, et mérita de ceindre à

la fois les couronnes des deux Bretagne. Son fils et son petit-fils

conservèrent ce double royaume. Le premier s'appelait Érech ; le second,

Eusèbe. Mais avant de mourir, Audren, à la tête des Bretons de la Gaule,

s'était signalé à Tours et à Châlons contre Attila, roi des Huns, que

les peuples, dans leur deuil, ont nommé le Fléau de Dieu.

Audren

vécut jusqu'en l'année 464. L'histoire ne dit rien d'Érech, ni d'Eusèbe.

Mais, en l'année 490, un frère d'Érech, nommé Budic, est rappelé de

la Grande-Bretagne, où il était alors, dans la petite Bretagne. Il règne

avec gloire. Quatre grandes guerres, dont il sort avec succès, marquent

son passage sur le trône. Il meurt, l'allié de Clovis, au moment où

les Frisons apparaissent en armes sur la frontière.

Le successeur

de Budic se nomme Hoël Ier. De ce nom on a fait Rioval, le

roi Hoël. De même que Budic, Hoël Ier avait passé sa jeunesse

en Angleterre, et s'était assis, dans le palais du roi Arthur, parmi

les chevaliers de la Table ronde. Les cinq fils d'Hoël Ier

se disputèrent la possession de la Bretagne les armes à la main. L'aîné

des cinq frères l'emporte un instant, et règne sous le nom d'Hoël II.

L'histoire dit qu’il maria sa fille avec le roi d'Angleterre, et qu'il

accorda à son gendre le droit de naufrage. Après la mort d'Hoël II,

Canao, second fils d'Hoël Ier, tue ses trois autres frères,

et, en l'année 547, il gouverne seul la Bretagne, au détriment de Judual,

fils d'Hoël II. Judual se réfugie en France. Bientôt après, Canao périt

dans une bataille que lui livre Clotaire, roi des Francs. Judual, cependant,

ne rentre en possession du trône de Bretagne qu'après l'avoir longtemps

disputé à Macliau, son frère. Il règne enfin quelque temps sous le nom

d'Alain Ier, mais c'est pour voir les grands de Bretagne

se partager bientôt son royaume. C'est en vain qu'il a pour allié Chilpéric,

roi des Francs ; celui-ci est vaincu par le fils de Macliau, Waroch,

comte de Vannes. Il est à croire pourtant que les succès de Waroch n'eurent

pour lui que des résultats insignifiants, car, plus tard, il fait la

paix avec Judual, et paye les frais de la guerre. Hoël III succède à

Judual, dont l'histoire ne dit pas s'il était le fils, le frère ou le

neveu. Hoël III battit à son tour les rois mérovingiens ses contemporains,

et laissa une postérité nombreuse. Ce fut son quatrième fils, Salomon

II, qui hérita de son sceptre en 612, et qui le transmit à son tour,

en 632, à son frère Judicaël.

La cour de Dagobert vit Judicaël accueilli

à titre d'égal par le prince mérovingien. Judicaël, à l'instigation

de saint Éloi, abdique en 638, et redevient l'humble ministre de Dieu,

pieuse fonction qu'il avait quittée pour les pompes de la royauté. Le

fils de Judicaël lui succède sous le nom d'Alain II, et fait battre

monnaie d'or et d'argent à son effigie. Alain II meurt en 690, et lègue

à son fils Grallon un trône ébranlé par les orages de la guerre civile.

Les grands de Bretagne se révoltent contre leur roi, et, au milieu

de ces dissensions intestines, les Francs, qui interviennent, s'emparent

de Dol, de Rennes, d'Aleth et de Nantes. Quatre rois, Daniel Ier,

Budic II, Argant et Meliau, passent sur le trône de Bretagne sans laisser

de trace dans l'histoire. Ce dernier allait mourir, lorsqu'en dépit

d'une résistance opiniâtre, les lieutenants de Charlemagne s'emparèrent

de la Bretagne, qu'ils occupaient tout entière en 799. Alors, dit Éginhard,

alors la Bretagne fut subjuguée, ce qui ne s'était jamais vu auparavant.

Sous le règne de Louis le Débonnaire, Morvan et Viomarch, qui prennent

tous deux le titre de roi de Bretagne, refusent successivement de reconnaitre

la domination des Francs. Mais, vaincus tour à tour, ils sont tous deux

obligés de se soumettre à la force. La délivrance de la Bretagne était

réservée à Noménoé. Ce chef de guerriers était gouverneur de Vannes,

au nom de Louis le Débonnaire. Dans ce poste, il mérita la confiance

de son maître, qui lui donna le gouvernement, de toute la Bretagne.

Il sut alors, par sa tolérance et son affabilité, gagner l'amour des

Bretons, ses compatriotes. Lorsque la faiblesse de Charles le Chauve

mit ce monarque aux prises avec les grands vassaux du royaume de France,

Noménoé sut faire tourner à son avantage les dissensions des vainqueurs

de la Bretagne. Il appela les Bretons aux armes, et proclama leur indépendance.

Attaqué par Charles le Chauve, il le défi à Ballon, acheta des Normands

la paix à prix d'or, afin d'être libre d'achever son entreprise, prit

le titre de roi, malgré l'opposition des évêques, et, secondé par le

moine Convoion, il se fit sacrer à-Dol, qu'il érigea en métropole de

la Bretagne. Convoion avait su forcer les évêques opposants à se démettre

de leurs sièges, et de nouveaux évêchés avaient été fondés à Tréguier

et à Saint-Brieuc. Noménoé poursuit le cours de ses succès. Il s'empare

d'Angers, fait la conquête du Mans, et vient mourir à Vendôme, en 871,

au moment où, selon les historiens du temps, il tailladait le royaume

des Francs à grands coups d'épée. Érispoé se montra le digne fils de

Noménoé. Il força Charles le Chauve à reconnaitre par le traité d'Angers

son titre de roi, et à lui abandonner toutes les conquêtes de son père

jusqu'à la Mayenne.

Pendant quelque temps, le droit de possession

au trône de Bretagne n'est plus acheté que par le crime. Après avoir

disposé du comté de Nantes en faveur d'Érispoé, Charles le Chauve exige

que ce prince donne à Salomon, son neveu, le comté de Rennes. Salomon

reconnut ce bienfait en assassinant son oncle pour s'emparer de son

trône. On était alors en l'année 857. Charles le Chauve eut d'abord

la volonté de punir l'assassin. Mais Salomon III reconnut la suzeraineté

du roi des Francs, et, au lieu du châtiment qu'il méritait, il reçut

en don l'abbaye de Saint-Aubin, tout le Cotentin, le comté de Coutances

et le territoire d'Avranches. Cependant l'amitié de Charles le Chauve

ne put sauver Salomon III du sort qu'il avait mérité. Ce prince subit

la loi du talion. Il fut assassiné à son tour par Pasquiten et Gurvand.

Ce dernier était l'époux de la fille d'Érispoé. Tous deux se partagèrent

la Bretagne. Pasquiten fut comte de Vannes, et Gurvand comte de Rennes.

Ils se disputèrent bientôt les dépouilles qu'ils s'étaient appropriées.

Cependant, l'un et l'autre restèrent maîtres de la part qu'ils s'étaient

faite. Pasquiten eut pour successeur son fils Alain, et Gurvand son

fils Judicaël. Alain et Judicaël réunissent leurs efforts contre les

Normands, dont ils arrêtent la marche sur les frontières de la Bretagne.

Judicaël meurt en 888, au milieu de son triomphe, en léguant le comté

de Rennes à son fils Bérenger. Alain III réunit sous son sceptre tous

les autres débris du royaume de Bretagne. Avant sa mort, il bat les

Normands une seconde fois, et descend dans la tombe après cette victoire,

en léguant ses États moitié à son neveu Gurmhaillon, et moitié à son

gendre Mathuédoi. Les Normands reparaissent de nouveau en Bretagne,

et s'emparent de Nantes. Mathuédoi se réfugie en Angleterre avec une

partie de ses sujets. Tout ce qui ne quitte pas la Bretagne subit le

joug de Rollon, à qui Charles le Simple cède, en 912, par le traité

de Sainte-Claire-sur-Epte, les droits qu'il prétendait avoir sur la

Bretagne

. Cette cession, que Raoul renouvelle en faveur de Guillaume

Longue Epée, Louis d'Outre-Mer, en faveur de Guillaume de Normandie,

et Louis le Gros en faveur de Henri Ier, en même temps duc

de Normandie et roi d'Angleterre ; cette cession, faite par un roi qui

n'exerçait aucune autorité sur la Bretagne, légitime ou non en droit,

n'en fut pas moins la source de la suzeraineté des ducs de Normandie

sur cette province.

Cette suzeraineté fut longtemps contestée par

les Bretons. Ils se révoltèrent également en vain contre Rollon et contre

Guillaume Longue Épée. Alain IV, fils d'Alain III, était revenu d'Angleterre

pour secourir Bérenger, comte de Rennes. Contraint de repasser les mers,

il reparaît bientôt en Bretagne à la tête d'une nouvelle armée. Cette

fois il reprend Nantes aux Normands, et les force de remonter sur leurs

barques. Alain IV meurt ensuite en 952. Drogon, l'aîné des fils d'Alain

et son héritier, n'était encore qu'un enfant au berceau. Il eut pour

tuteur Thibaut, comte de Champagne, et pour ennemis tous ceux qui pouvaient

espérer profiter de la faiblesse d'une minorité pour démembrer à leur

profit le grand fief de Bretagne. Ce sont des luttes perpétuelles de

seigneur à seigneur et de vassal à suzerain. Drogon et deux de ses frères

périssent successivement de mort violente. Deux grandes batailles ensanglantent

la plaine de Conquereux. Foulque, comte d'Anjou, au milieu de ces dissensions,

parvient à obtenir l'hommage des Nantais, et le frère d'Alain V, Eudon,

exige en sa faveur, comme apanage, la création du comté de Penthièvre.

Il y eut dès lors sur le trône ducal de Bretagne une branche aînée et

une branche cadette qui seront entre elles dans une lutte perpétuelle.

Cette lutte dura cinq siècles.

Ce même Alain V institua à Rennes

une cour d'appel présidée par un sénéchal. Cette cour fut comme le berceau

du célèbre parlement de Bretagne. C'était l'époque où le moine Robert

d'Arbrissel foudroyait de sa parole véhémente les désordres des grands

et les scandales du clergé, le temps où, à la voix de ce prédicateur

exalté, la Bretagne se couvrait de pieux asiles consacrés à la prière

et à la méditation, faisant défricher, propageant les progrès de l'agriculture,

et promulguant les mandements des évêques qui défendaient les intérêts

du peuple et du pauvre contre le pouvoir souverain ou le pouvoir féodal.

C'était enfin le temps où toute l'éloquence d'Abailard venait se briser

contre la foi inébranlable de l'abbé de Clairvaux.

Conan III, qui

avait épousé Mathilde, fille naturelle de Henri Ier, duc

de Normandie et roi d'Angleterre, fut duc de Bretagne, sous la suzeraineté

du père de sa femme. Sous son règne, cette province est encore agitée

par des guerres civiles. Geoffroy, second fils du comte d' Anjou et

frère du roi d'Angleterre Henri II, s'empare du comté de Nantes, que

lui dispute, les armes à la main, Hoël, fils de Conan, aidé de son beau-frère

Eude. Mais la querelle ne fut vidée que par Conan IV, fils de Berthe

et d'Alain le Noir. Mais Conan IV ne profita pas de sa victoire. Henri

II, qu'il avait appelé à son secours, garde pour lui d'abord le comté

de Nantes, et bientôt après, sous prétexte que Geoffroy, son troisième

fils, doit régner sur toute la Bretagne, en vertu de son mariage avec

Constance, fille de Conan, il dépouille celui-ci de tous ses droits,

et le réduit au comté de Guingamp. Geoffroy épouse, en 1169, la duchesse

de Bretagne. Les exploits du baron de Fougères, qui voulut s'opposer

à la domination anglaise, ne servirent qu'à éterniser son nom dans les

annales chevaleresques de la Bretagne.

Geoffroy périt par accident

à la cour de Philippe-Auguste. Vers le mois de juin 1184, tout le haut

baronnage de France s'était réuni à Champenon, où Philippe-Auguste tenait

cour plénière, pour y célébrer les fiançailles de Robert de Dreux, neveu

du roi et de Yolande de Coucy.

En ce moment, tout était fête et joie

parmi cette brillante chevalerie. Baudouin, comte de Flandre, venait

d'épouser Marie, sœur du comte de Champagne, Henri, qui longtemps captif

en Palestine, était récemment arrivé de la terre sainte, pour assister

à cette union. Pierre de Courtenay s'était également marié avec Agnès,

héritière des comtes de Nevers et d'Auxerre. Enfin, le fiancé d'Yolande

de Coucy devait être armé chevalier par son suzerain. Les jeux durèrent

près de deux semaines. Un magnifique tournoi, qui devait fermer la cour

plénière, fut donné par Philippe-Auguste. Ces fêtes se terminèrent par

une funeste catastrophe. Geoffroy, duc de Bretagne, fut renversé et

foulé aux pieds des chevaux ; il expira immédiatement entre les bras

de son suzerain, le roi Philippe-Auguste, et de son frère, Richard,

alors comte de Poitou. Geoffroy ne laissait qu'une fille. Mais la duchesse

Constance était enceinte, et, sept mois après la mort de son mari, elle

accoucha d'un fils qui reçut le nom d'Arthur, et qui devait mourir,

encore enfant, d'une mort malheureuse. La duchesse Constance épousa

en secondes noces un gentilhomme anglais, nommé Raoul de Chester. Celui-ci

se rendit odieux aux Bretons, qui le chassèrent de leur pays après la

mort de Henri II.

En 1196, Constance fait proclamer son fils Arthur

duc de Bretagne, et, quelques années après, elle se remarie une troisième

fois avec Guy, vicomte de Thouars, au moment même de l'avènement de

Jean sans Terre au trône d'Angleterre. Ce prince sans foi, qui était

l'oncle du jeune Arthur, et qui convoitait l'héritage de son neveu,

lui déclara la guerre, le fit prisonnier par trahison, et le fit enfermer

à Rouen dans une tour qui s'ouvrait sur la Seine ; une nuit, il vint

l'y chercher, le fit monter dans une barque qui les entraîna tous les

deux seuls au loin sur le fleuve, et où Jean frappa sans pitié, de sa

propre main, Arthur qui lui demandait grâce. Des hommes qui, à ce moment-là,

se trouvaient sur la rive, racontèrent qu'ils avaient entendu une voix

épouvantée crier : Ne me tuez pas, mon bon oncle. C'est tout ce que

l'on sut de ce crime dont la nuit couvrit le mystère, et dont une sublime

tragédie de Shakespeare a immortalisé le souvenir.

Après l'assassinat

d'Arthur, les états de Bretagne s'assemblent en 1023, et donnent la

couronne ducale au vicomte Guy de Thouars, troisième mari de Constance.

Mais Philippe-Auguste, qui avait prononcé en sa cour des pairs la confiscation

de tous les fiefs que le roi d'Angleterre possédait sur le sol de France,

ne reconnaît pas la donation faite par les états de Bretagne. Il s'empare

de cette province, et, en 1212 il donne ce fief à Pierre de Dreux, qui

était arrière-petit-fils de Louis le Gros. Pierre de Dreux venait d'épouser

Alix, fille de Philippe- Auguste et d'Agnès de Méranie.

Le nouveau

duc de Bretagne fit hommage lige de son fief a la couronne de France.

Il était surnommé Mauclerc, sans doute parce qu'il avait abandonné les

ordres.

Après la mort de Louis VIII, il figure dans la ligue des

grands vassaux révoltés contre la reine Blanche de Castille, régente

du royaume au nom de son fils, Louis IX. Mais Blanche de Castille lui

promet pour gendre un frère du roi, le prince Jean. En outre, elle lui

cède Angers, Baugé, Beaufort et le Mans. Le duc de Bretagne se détache

alors de la ligue. Il jure fidélité au roi de France. Bientôt, infidèle

à ses serments, il contracte alliance avec l'Angleterre. Louis IX en

appelle à la force des armes, et le duc de Bretagne vaincu rentre dans

l'obéissance. En 1237, tourmenté par les reproches de sa conscience,

il abdique en faveur de son fils Jean, va combattre en Palestine, et

meurt, en 1250, au retour de la septième croisade.

Le règne de Jean

le Roux fut d'un demi-siècle, et ce long règne ne fut rempli que par

les vaines querelles qu'il soutint tour à tour contre les grands et

contre les évêques, dans l'intérêt de son autorité ducale. À l'exemple

de son père, il avait combattu les infidèles et avait fait partie de

la seconde expédition de saint Louis en Palestine.

Jean II, prince

d'un caractère faible et irrésolu, succède à son père, et monte sur

le trône en 1286. C'était le temps des grandes rivalités de la France

et de l'Angleterre. Edouard III disputait à Philippe IV la suzeraineté

des plus belles provinces de son royaume. Tour à tour allié des deux

monarques, Jean II compromit à la fois l'honneur de sa couronne et le

repos de la Bretagne.

En 1297, cette province est érigée, par Philippe

le Bel, en duché-pairie. En 1305, Arthur II, fils de Jean II, la gouverne

avec gloire. Philippe IV voulut donner, avec sa fille, à Edouard III,

ses droits de suzeraineté sur la Bretagne. Mais Arthur II contraignit,

par l'énergie de sa résistance, le roi d'Angleterre à renoncer à cette

espérance.

Nous arrivons à l'une des grandes époques de l'histoire

de Bretagne. Arthur Il avait eu de sa première femme, qui était fille

du vicomte de Limoges, trois fils : Jean, qui lui succéda ; Guy, qui

fut comte de Penthièvre et vicomte de Limoges ; Pierre, qui mourut jeune

sans postérité. Il eut de sa seconde femme, qui était fille du comte

de Dreux, cinq filles et un fils nommé Jean de Montfort. Jean III, dit

le Bon, monte sur le trône en 1312, et meurt sans postérité en 1341,

après avoir combattu en Flandre sous la bannière du roi de France. Guy

était mort avant son frère Jean. Mais il avait laissé une fille nommée

Jeanne. Celle-ci était mariée à Charles de Blois, qui appartenait à

l'illustre maison de Châtillon, et qui était neveu du roi de France.

Selon la loi féodale et la coutume de Bretagne, la couronne ducale appartenait

à Jeanne. Cependant, Jean de Montfort, qui vivait encore, prétendait

que la loi salique devait être appliquée à la succession du duché de

Bretagne. Il revendiquait l'héritage de Jean, et demandait l'exclusion

de sa mère. Charles de Blois en appela au suzerain, qui était le roi

de France. Philippe VI prononça en faveur de son neveu. Jean de Montfort

ne se soumit point à cette sentence, et cette querelle d'intérêts opposés,

comme toutes celles de cette époque, se vida sur les champs de bataille.

Ce fut une lutte d'un quart de siècle, où l'Angleterre et la France

jouèrent le premier rôle. Trois ducs souverains, ceux de Bourgogne,

de Normandie et de Lorraine, et un roi, celui de France, étaient du

côté de Charles de Blois. Du côté de Jean de Montfort, il y avait presque

tous les seigneurs de Bretagne, plusieurs princes allemands et le roi

d'Angleterre.

Cette guerre fut magnifique d'héroïsme et de bravoure.

On y vit des femmes qui semblaient devoir justifier d'avance les fictions

du Tasse, ramasser l'épée de leurs époux prisonniers ou décapités, et

les remplacer sur les champs de bataille. Ainsi, lorsque Jean de Montfort

fut surpris à Nantes et conduit à Paris, l'illustre princesse qui s'était

associée à sa fortune s'associa également à sa gloire. Elle prit les

armes, et deux fois elle força les François à lever le siège d'Hennebont,

où son mari, échappé de sa prison, vient mourir en 1345. Dans l'intervalle,

l'héroïque veuve de Clisson, Jeanne de Belleville, avait elle-même vengé

la mort de son mari, héros breton, que le roi de France avait fait décapiter.

La mort de Jean de Montfort ne termina point la guerre. Après avoir

soutenu les armes à la main les droits de son époux, la princesse de

Montfort soutient ceux de son fils. En 1346, Charles de Blois prend

Quimper ; mais peu de temps après, la veuve de Jean de Montfort fait

prisonnier à la Roche-Derrien, Charles de Blois lui-même, qui reste

neuf ans captif dans la tour de Londres. Au même moment, Edouard remportait

la sanglante victoire de Crécy. La captivité de Charles de Blois fut,

comme la mort de Jean de Montfort, un nouvel aliment de haine entre

les deux races prétendantes. La guerre qui désolait la Bretagne continua

plus acharnée que jamais, et appela sur les champs de bataille une troisième

héroïne, qui portait aussi le nom de Jeanne, comme la veuve de Clisson

et la veuve de Montfort.

C'était la petite-fille du dernier duc de

Bretagne, la femme de Charles de Blois, Jeanne de Penthièvre. Elle se

met à la tête des partisans de son mari, et cette guerre, qu'on pourrait

appeler la guerre des trois Jeannes, devient de part et d'autre une

lutte d'extermination. Ainsi, dans l'intervalle d'un siècle, la France

fut illustrée par cinq femmes qui portèrent le nom de Jeanne : Jeanne

d'Arc, Jeanne Hachette, Jeanne de Montfort, Jeanne de Penthièvre, Jeanne

de Clisson. Dans un temps où les femmes donnaient l'exemple de l'héroïsme,

les hommes devaient se montrer dignes d'elles. C'est alors qu'eut lieu

sous le chêne de My-Voie ce célèbre combat des Trente, qui a été chanté

dans la langue d'Oil par les trouvères du XIVème siècle.

Charles de Blois ne sort de captivité qu'en 1356, et la guerre dure

encore sept ans, sans produire d'autres résultats que des faits d'armes

dignes de figurer à côté de ceux des croisades. L'épée de Clisson semble

un instant fixer la victoire dans les rangs du fils de Montfort. Mais

bientôt du Guesclin jette la sienne dans l'autre plateau de la balance,

et l'équilibre est rétabli. Enfin, en 1363, après de longues alternatives

de succès et de revers, les deux prétendants se partagent la Bretagne

par le traité d'Évreux. Charles de Blois devait avoir Rennes, et Jean

de Montfort Nantes pour capitale. La guerre allait cesser, lorsque Jeanne

de Penthièvre, plus fière que son époux, refuse de sanctionner ce traité.

Les deux partis reprennent les armes. Du Guesclin bat les Anglais à

Cocherel, en Normandie ; il s'avance à grandes journées vers la Bretagne.

Mais la fortune le trahit à Auray. Il est fait prisonnier. Charles de

Blois trouve la mort sur le champ de bataille, et la paix est signée

à Guérande, en 1375. On ne laisse à Jeanne de Penthièvre, en Bretagne

que le comté de ce nom. Le fils de Montfort fut couronné sous le nom

de Jean IV, et se reconnut le vassal du roi de France. Mais il retourne

bientôt à ses alliés d'affection. Il se jette dans le parti anglais,

et refuse imprudemment à Clisson les terres que celui-ci réclame. Clisson

se venge de cette ingratitude, en prêtant contre le duc de Bretagne

l'appui de son épée à Charles V, roi de France. Clisson et du Guesclin

se réunissent contre Jean IV, qui est contraint d'aller chercher un

asile en Angleterre. Un jugement de la cour des pairs réunit la Bretagne

au domaine de la couronne, et Charles va lui-même se mettre en possession

de ce fief. Mais rappelé par les Bretons, en 1381, Jean IV se fait restituer

ses États par Charles VI, dont il reconnaît la suzeraineté. En paix

avec le nouveau roi de France, Jean IV ne tarda pas à trouver des ennemis

parmi ses propres vassaux. Il s'était emparé de la personne de Clisson

par ruse, et l'avait contraint de lui abandonner ses biens.

Clisson,

à son tour, forme contre le duc une redoutable ligue de seigneurs bretons,

et, lorsqu'il est sûr d'être appuyé dans sa révolte, il délivre Jean

de Blois, fils de Charles, lui fait épouser sa fille et déclare la guerre

à Jean de Montfort. Jean de Blois faillit trouver, par la faute de son

rival, un puissant allié dans le roi de France. Un soir que Clisson

rentrait, à Paris, dans son hôtel, un gentilhomme de Bretagne, Pierre

de Craon, tenta de L'assassiner. Après avoir échoué dans ce criminel

dessein, il se réfugia à la cour de Jean de Montfort, qui, sommé par

Charles VI de lui livrer le coupable, refusa d'obéir. Le roi de France

marcha contre la Bretagne. Mais arrivé avec l'armée dans la forêt du

Mans, il perdit la raison. Les frères du roi, qui étaient secrètement

les alliés de Jean IV et les ennemis de Clisson, revinrent aussitôt

à Paris. Le connétable, privé de sa charge, fut banni de France. Il

rentra en Bretagne, où il fit quelque temps la guerre à Jean de Montfort,

qui mourut en 1399, laissant la couronne à Jean V, son fils mineur.

La veuve de Jean IV s'étant remariée à Henri IV, roi d'Angleterre, le

duc de Bourgogne fut quelque temps régent du duché de Bretagne. Jean

V fut un prince sans caractère et sans foi. Tour à tour Armagnac et

Bourguignon, allié de la France et allié de l'Angleterre, il change

huit fois de parti. Sous son règne, la maison de Penthièvre reprend

l'espoir d'arracher le trône de Bretagne à la maison de Montfort. Dans

cette lutte, Jean V est fait prisonnier par ruse, et il ne sort de captivité

que pour entrer dans la tombe. En 1442, François Ier devient

duc de Bretagne, et meurt en 1450, après avoir fait assassiner son frère

Gilles. Pierre, qui lui succède, règne avec non moins d’obscurité jusqu'en

1457.

Le sceptre de Bretagne tombe alors aux mains du brave Arthur

de Richemont qui sauva la France des Anglais et porta l'épée de connétable

avec autant de gloire que du Guesclin et Clisson.

En 1458, son neveu

lui succède sous le nom de François II. Ce prince fut un rival redoutable

pour Louis XI. L'un des premiers, il entra dans la ligue du bien public.

Il traite deux fois avec le roi de France, et n'en donne pas moins asile

au duc de Berry fugitif. Une seconde confédération qui se forme contre

Louis XI le compte de nouveau parmi ses adhérents. Quelque temps après,

il conclut avec Louis XI un troisième traité. Mais Louis XI semblait

avoir trouvé son maître en perfidie. François Il redevient l'allié du

roi d'Angleterre, celui du duc de Guyenne et du duc de Bourgogne, et

cependant il signe ensuite avec son suzerain un quatrième traité aussi

punique que les précédents. Mais, en 1481, Louis XI remporta, sans coup

férir, un grand avantage, qu'il dut un peu à son habileté et beaucoup

à son or. Il se fit vendre par Jean de Broye, duc de Penthièvre, et

Jeanne de Blois, sa femme, les droits au trône de Bretagne, dont la

maison de Penthièvre avait été dépossédée depuis plus d'un siècle par

la maison de Montfort.

Le règne de François II est encore célèbre

dans l'histoire de la province par l'élévation et la chute de Landois

; esprit actif, intrigant et corrompu, Landois sortit des derniers rangs

du peuple pour jouer à la cour de son souverain le rôle de favori, et

paya enfin par son supplice son insolence et son orgueil. Nous devons

cependant rendre justice à l'activité, à l'intelligence et à l'adresse

de Landois, et si l'histoire l'accable de noms injurieux, ce n'est qu'après

avoir examiné avec soin tous les actes de sa gestion, que nous les répétons.

Car nous sommes, et nous serons toujours en garde contre les accusations

si souvent injustes portées contre des hommes d'un vrai mérite, mais

d'une naissance obscure.

Ainsi, quand nous voyons Jacques Cœur, ce

grand négociant, si habile à tirer parti de l'industrie commerciale,

qui rendit tant de services à son pays et à son roi, accusé par des

envieux, et mis en jugement, nous sommes obligés de devenir sévères

pour ceux qui condamnent ces hommes, dont le seul crime est d'être sorti

du peuple; c'est-à-dire, d'avoir pris une grande place dans l'état social

à force de travail, de persévérance et de talent. Jacques Cœur fut un

bon citoyen, et, dans une république, il eût peut-être pris la place

brillante qu'à Florence occupèrent les Médicis, comme lui commerçants,

banquiers comme lui.

Quant à Landois, encore une fois, nous ne contesterons

pas son mérite, mais oppresseur des grands qui le méprisaient, persécuteur

du peuple qu'il croyait au-dessous de lui, avare et cruel, il subit

un sort rigoureux qu'il avait très probablement mérité.

C'est aussi

sous le règne de François II que fut établi, à Rennes, le parlement

sédentaire de Bretagne. Les intrigues de ce prince eurent un triste

résultat pour l'indépendance de cette province. Toujours prêt à favoriser

les mécontents, il se ligue avec d'autres seigneurs contre madame de

Beaujeu, et fournit contre Louis XI des secours d’hommes et d'argent

au duc d'Orléans révolté. Cette fois la Bretagne fut envahie par les

armes du roi de France ; le duc d'Orléans fut fait prisonnier. François

IL fut soumis à la tutelle de Louis XI, qui lui imposa, par le traité

du Vergé, l'obligation de ne marier ses filles qu'avec son consentement.

Mais, en 1488, François II meurt laissant sa couronne à la duchesse

Anne, sa fille mineure, et, au nom de celle-ci, on signe avec l'Angleterre

un traité par lequel elle s'engage à lui faire agréer le choix de son

époux. Durant la minorité de la duchesse Anne, quatre prétendants se

disputent et exercent tour à tour la régence. Ces quatre prétendants

se nomment Albret, Dunois, Rieux et Comminges. Ce furent bientôt la

main de la duchesse et la couronne de Bretagne qu'ambitionnèrent des

rivaux différents. On fait épouser, par procuration, à la jeune Anne,

Maximilien d'Autriche. Ce mariage trompait à la fois les espérances

de la France et de l'Angleterre, et celles du sire d'Albret, qui s'était

mis sur les rangs. Tous les trois s'entendirent pour désoler la Bretagne

par la guerre civile et la guerre étrangère. C'est alors que la duchesse

Anne, pour mettre un terme à ces dévastations, se marie à Charles VIII,

roi de France. Cette union eut lieu en 1491. Charles VIII gouverna,

sans contestation, la Bretagne jusqu'à sa mort, qui eut lieu en 1498.

Les quatre fils que lui avait donnés la reine Anne avaient précédé leur

père dans la tombe. Bientôt après le duc d'Orléans monta sur le trône

de France, sous le nom de Louis XII. Ce prince aimait passionnément

la veuve de Charles VIII. Il fit casser par la cour de Rome, en 1499,

son mariage avec Jeanne de France, pour épouser la belle Anne de Bretagne.

Les clauses du contrat de mariage de Louis XII et de la veuve de Charles

VIII avoient prévu toutes les possibilités, hors celle qui arriva. Il

avait été arrêté que dans le cas où il n'y aurait point d'enfants de

cette union, la couronne de Bretagne retournerait aux héritiers naturels

de la reine ; que dans celui où il n'y aurait qu'un fils unique, ce

fils réunirait le double héritage de son père et de sa mère, et que

s'il en avait deux, le second serait duc de Bretagne. On avait également

prévu le cas où Louis XII aurait un fils et une fille. La couronne de

Bretagne devait alors appartenir à la fille. Mais la reine Anne ne donna

que des filles à son époux. L'une d'elles, la princesse Claude, fut

fiancée à François, duc d'Angoulême, qui l'épousa en 1514. La reine

Anne était morte quelques mois auparavant, et Louis XII, qui s'était

remarié à la sœur du roi d'Angleterre, mourut, à son tour, l'année suivante.

La reine Claude apporte en dot à François Ier le duché de

Bretagne, lui en assure la possession pendant sa vie entière, et le

lègue, après la mort de son mari, au dauphin leur fils. La réunion définitive

de la Bretagne à la France, préparée par ces dispositions testamentaires

de la reine Claude, qui mourut en 1524, fut solennellement consommée

en 1532 aux États de Vannes. Ainsi que l'avait voulu la reine Claude,

François Ierconserva l'administration du duché de Bretagne,

et le dauphin en fut reconnu possesseur légitime. La mort de ce dernier,

arrivée en 1536, transporta ses droits a son frère puîné, qui, en 1547,

succéda à François Ier sous le nom de Henri II. La Bretagne

ne fut plus, dès ce moment, qu'une province du royaume de France. Plus

tard, il se rencontra bien encore des prétendants qui aspirèrent au

titre de duc de Bretagne.

Les trois fils de Henri II n'ayant point

laissé de postérité, les maris de leurs sœurs élevèrent des prétentions

sur ce pays, où Henri IV rencontra, dans le duc de Mercœur, un compétiteur

plus redoutable, et surtout plus remuant que tous les autres. Le duc

de Mercœur se présentait comme héritier des droits de la maison de Penthièvre.

Emmanuel, duc de Savoie, mari de la seconde fille d'Isabelle, fille

de Henri II, et Charles, duc de Lorraine, mari de Claude, sœur d'Isabelle,

ne songèrent point à défendre leurs prétentions par la force des armes.

Mais le duc de Mercœur se fit des partisans en Bretagne, et à la mort

de Henri III, il y eut dans cette province deux souverains, deux gouvernements,

deux parlements, deux corps des états.

Cette division se prolongea

jusqu'en 1598. Cette année-là le duc de Mercœur fut forcé de traiter

avec Henri IV, qui soutenait son droit de suzeraineté sur la Bretagne,

comme roi de France, et non comme mari de Marguerite, troisième fille

de Henri II.

Ici s'arrête l'histoire particulière de la province

de Bretagne, qui se confond dans l'histoire générale du royaume. Le

peuple breton suit le sort du peuple en France, la noblesse partage

le sort de la noblesse des autres provinces; comprimée par Louis XIII

et abaissée par l'inflexible Richelieu, elle prend part avec Louis XIV,

sur terre, et surtout sur mer, aux brillantes conquêtes du grand roi;

sous Louis XV, elle devient remuante, comme toutes les noblesses du

pays, et lors de la conspiration de Cellamare, le gouvernement étant

décidé à ne pas donner de suite à cette affaire, on se contenta de pendre

quelques gentilshommes bretons qui payèrent pour les autres. Nous nous

arrêtons à l'époque, trop récente encore pour qu'elle soit de notre

domaine, de la Révolution Française. Rennes.

Rennes

Rennes, Rhedones, Rhedonumcivitas, ou civitas Rhedonensis, dont

le nom celtique était Condate, est l'ancienne capitale de toute la Bretagne,

haute et basse, et une des villes de la Gaule dont l'ancienneté remonte

très-haut, et, d'après la formule ordinaire des anciens historiens,

se perd dans la nuit des temps. L'époque de son origine est complètement

inconnue ; mais on sait qu'avant l'invasion de César dans les Gaules

elle était la ville principale des Rhedones, Redones ou Redons, l'un

des six peuples qui occupaient cette partie de la Gaule que l'on nomme

Armorique. Rennes prit bientôt de l'accroissement, grâce à l'avantage

de sa situation au confluent de deux rivières, l'Ille et la Vilaine.

Elle fut conquise en 56 par les lieutenants de César, et devint cité

romaine, et dès lors ses fortifications de terre firent place à des

murailles de pierres et de briques, dont on retrouve encore des vestiges.

Elle continua, comme par le passé, de porter le nom de Cité ; mais elle

perdit son nom primitif de Condate, et on ne l'appela plus guère que

Cité des Rhedones, depuis simplement, par syncope, Rennes.

Soumise

une des premières aux lois de l'Évangile, elle devint siège épiscopal

en 280.

Le premier nom d'évêque romain qui soit venu jusqu'à nous

est celui de Moderan ou Moran, qui tenait la crosse en 358. En 383,

Rennes fut soumise aux Bretons insulaires ; Conan en fit, après Nantes,

sa principale résidence, et il en exila tout à fait la religion druidique

et le culte des païens. Cette ville, dans le cours du moyen âge, vit

s'élever différents monuments qui l'embellirent successivement jusqu'en

1532, époque où elle fut à jamais réunie à la France avec le reste de

la Bretagne. Il est bien positif que les monuments construits à Rennes,

depuis le XVI ème siècle, ne valent pas ceux qu'elle a perdus.

Rennes tomba au pouvoir de cette cohorte de Francs qui avait envahi

les pays voisins de l'embouchure de la Loire. Dom Morice fait remarquer

que c'est sans doute sur ce fait que s'appuya Grallon, dans la suite,

pour se qualifier roi d'une grande partie des Français.

Vers 475,

saint Amand fut élu évêque de Rennes ; il est regardé comme le patron

de la ville, et c'est lui qu'on implore dans les calamités publiques.

En 417, les Frisons firent des invasions en Bretagne, et soumirent la

ville de Rennes. En 849, Charles le Chauve, dans sa troisième expédition

en Bretagne, s'empara de Rennes. Mais la ville se rendit bientôt après

à Noménoé, qui la fit démanteler pour n'avoir plus à reprendre.

En 851, Charles le Chauve fut obligé de confirmer à Érispoé la possession

de Rennes et de lui laisser porter toutes les marques de la dignité

royale. En 875, elle repoussa l'attaque de Pasquiten, comte de Vannes,

qui vint l'assiéger avec trente mille Normands ; Gurvand fut vainqueur,

et resta comte de Rennes. En 1032, le duc Alain III fonda à Rennes l'abbaye

de Saint-Georges, où se retira sa sœur Adèle, avec plusieurs filles

et veuves de familles illustres. Ce monastère fut soumis à la règle

de Saint-Benoît. Magdeleine de la Fayette mourut abbesse de ce couvent

en 1693. Cette abbaye fut reconstruite plusieurs fois ; la plus grande

partie est du XVIIème siècle ; toutefois, le cloître avait

été conservé ; il est du style ogival.

Sous le même Alain, un nommé

Maing reconstruisit le prieuré de Saint-Cyr. L'an 1090, la duchesse

Constance Ière, cette princesse si digne de régner, et qui

régna si peu de temps, fut inhumée dans l'abbaye de Saint-Melaine.

En 1180, l'évêque Philippe fit lui-même commencer la réédification de

l'ancienne cathédrale, qui avait déjà huit cent soixante et un ans d'existence.

Charles de Blois fit achever le nouveau temple en 1345, et Pierre de

Guémené le consacra le 3 octobre 1359. Cet édifice reconstruit offrait

un aspect imposant. Son plan avait la forme d'une croix latine ; son

élévation était élégante, plusieurs de ses chapelles se faisaient remarquer

par leur richesse, et le retable de son maitre-autel, exécuté avec beaucoup

de talent, représentait la naissance et la vie de Jésus-Christ.

Durant

la querelle des maisons de Blois et de Montfort, Rennes suivit un peu

la fortune de chacune de ces deux maisons, et fut plus d'une fois la

possession du vainqueur. En 1355, Rennes, gouvernée par Penhoët le Boiteux,

soutint avec avantage le siège que le duc Jean et les Anglais étaient

venus établir devant ses murailles. Découragé par le non-succès de ses

attaques, le duc de Lancastre, qui commandait les Bretons insulaires,

consentit à se retirer, si on voulait lui ménager le moyen de satisfaire

au serment qu'il avait fait de ne quitter la place qu'après avoir arboré

sur les murs de la ville les léopards d'Angleterre. Le prince fut introduit

dans la cité avec dix hommes de sa suite, et on le conduisit sur la

muraille, où il planta son étendard, que les Rennois renversèrent un

instant après.

En 1310, on bâtit la première église de Saint-Sauveur.

En 1369, le 2 février, Jean V posa la première pierre de l'église des

Jacobins, dite Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. En 1373, les Rennois chassèrent

leur duc Jean V, et reconnurent le roi de France Charles V pour leur

seigneur, et ce n'est qu'en 1379 qu'ils réparèrent par une réception

magnifique l'insulte qu'ils avoient faite à leur duc.

Jean VI fit

son entrée à Rennes le 22 mars 1401, et y fut sacré chevalier par Olivier

de Clisson, quoiqu'il n'eût pas encore douze ans accomplis. «A cette

époque les murs de la ville s'étendaient depuis la porte Mordeloise

ou Morloise jusqu'à la tour Saint-Moran : de là à la Motte où était

le château ; du château successivement aux portes de Saint-Michel, de

Saint-James et de Jacquet. De ce point, ils passaient par les rues Neuve,

Tristain et Baudrairie ou Baudrerie; continuaient jusqu'à la Porte-Aivière

ou Évière, nommée ainsi à cause de sa proximité de la rivière, Porta

aquaria, puis allaient se joindre à la Poterne, et s'étendaient ensuite

le long du Pré-Raoul (ainsi nommé de Raoul de Fougères qui l'avait donné

aux habitants) jusqu'à la tour du Fourgon. »

Les principaux édifices

compris dans cette enceinte étaient, selon le même auteur, « la cathédrale

avec ses cloîtres, le manoir épiscopal, Notre-Dame de la Cité, les quatre

prieurés de Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Moran et Saint-Michel,

l'église paroissiale de Saint-Sauveur, les écoles publiques, près de

l'église Saint-Sauveur, l'auditoire de la justice ordinaire, la petite

place où était le pilori, et les halles, la grande et la petite, situées

dans l'endroit où était anciennement la synagogue, entre la tour Mordeloise

et la tour Saint-Laurent.» Ainsi, la ville ne comprenait guère que

le quart de l'espace qu'elle renferme maintenant.

C'est par la porte

Mordeloise ou Morloise que les ducs et les évêques faisaient dans Rennes

leur entrée solennelle pour venir prêter à la cathédrale Saint-Pierre

le serment obligé. La porte Mordeloise, qui devait son nom à la paroisse

de Mordelles, s'appelait aussi porte Royale, pour la raison que nous

venons de donner. Sur une pierre renversée de la porte Mordeloise on

lisait cette inscription romaine : IMP. CAES. ANTONIO GORDIANOPIO.

FEL. AUG. P. M. TR. P. C. O. R. Tous les Romains à l'empereur César,

Antoine Gordien, pieux, heureux, auguste, grand pontife, tribun du peuple,

consul.

Le prince arrivait à la porte Mordeloise suivi de ses

barons; à l'évêque qui l'y attendait il jurait : « de conserver la

foi catholique, de protéger l'Église bretonne, de défendre ses libertés,

de gouverner sagement son peuple, et de lui rendre bonne et franche

justice. » Alors le pont-levis s'abaissait devant le prince, qui

allait s'agenouiller devant le maitre-autel, où il passait la nuit en

prières. Le lendemain, le clergé se rendait en procession au château

ducal, situé alors près la porte Châtellière, dite depuis porte Saint-Michel

; et le prince était ramené à la cathédrale entre deux évêques. Après

une station à la porte, le cortège pénétrait dans l'église, où les abbesses

de Saint- Sulpice et de Saint-George avaient leurs stalles privilégiées.

Deux chanoines debout à l'entrée du chœur tenaient, l'un une épée nue,

l'autre le cercle ducal; le prince et l'évêque de Rennes s'agenouillaient

sur deux prie-Dieu contigus. On entonnait alors le Veni Creator ; puis

l'évêque bénissait l'épée, et la présentait au prince, en disant :

« On vous donne cette épée au nom de Monseigneur saint Pierre, comme

on l'a donnée aux rois, et aux comtes, vos prédécesseurs, en signe de

justice, pour défendre l'Église et le peuple qui vous est commis, en

prince équitable. Dieu veuille que vous en puissiez rendre vrai et loyal

compte au jour du jugement, au sauvement de vous et dudit peuple.»

Alors, il lui ceignait l'épée, et lui posait sur la tête le cercle ducal,

en ajoutant : « On vous baille, au nom de Dieu et de Monseigneur

saint Pierre, le cercle qui désigne que vous recevez votre puissance

de Dieu, le Tout-Puissant, puisqu'étant rond il n'a ni commencement

ni fin. Ce Dieu vous réserve une couronne plus durable dans le ciel,

si vous remplissez vos devoirs, en contribuant par vos soins à l'exaltation

de la foi, à la tranquillité de l'Église et au bonheur de vos sujets.»

Le prince montait ensuite à l'autel, et l'évêque lui disait encore :

« Vous jurez à Dieu et à Monseigneur saint Pierre, sur les saints Évangiles

et les saintes reliques qui sont devant vous, que vous conserverez les

libertés, franchises, immunités et coutumes de l'Eglise de Rennes; que

ne ferez aucun tort, aucune injustice, ni à nous ni à vos autres sujets,

et que ferez rendre justice, selon votre pouvoir.

« Amen, » répondait

le prince. Le Te Deum retentissait alors ; et, tandis que le pontife

revêtait les habits pontificaux pour célébrer la messe du Saint-Esprit,

le nouveau duc recevait l'hommage de ses barons. Chacun d'eux, à son

tour, venait s'agenouiller, tête nue, sans éperons ni épée, devant le

prie-Dieu du prince, et plaçait une main dans celle de son suzerain,

qui lui disait : « Vous connaissez être notre homme lige pour raison

de votre terre, et jurez à Dieu, par la foi de votre corps, que vous

nous servirez comme tel, contre tous ceux qui peuvent vivre et mourir,

fors contre le roi, notre sire.

—Je le jure!» répondait chaque

baron; et il recevait ensuite le baiser ducal. Après avoir entendu la

messe, le duc, couvert d'un manteau de velours pourpre, fourré d'hermine,

était conduit au palais épiscopal, et un homme criait à la porte :

« Le duc tiendra cour ouverte, et ceux qui voudront se trouver à son

dîner n'en seront pas empêchés. » Pendant trois jours, c'étaient

des fêtes et des réjouissances, le repas ducal, les jeux de la quintaine. Le papegault était un jeu établi, depuis des temps fort anciens,

pour exercer les milices bourgeoises. Ce jeu consistait à abattre, avec

l'arc, et ensuite avec l'arquebuse, un oiseau de fer ou de bois, nommé

papegai ou papegault ( papagaullo ou papagayo, nom du nom du perroquet

dans les langues de famille romane. Nous l'avons appelé pagagai). On

le fixait au sommet de la tour du Chesne derrière l'hôtel de ville.

Celui qui renversait l'oiseau était proclamé roi du papegault. Il

recevait

115 livres données par la communauté de ville, et 500 livres du fermier

des devoirs. Mais le roi du papegault avait aussi ses obligations; il

devait disputer à ses rivaux un arc, une arquebuse, un fusil du prix

de 10 écus, qu'il était tenu de présenter le Ier mai à la

communauté de ville, avec l'oiseau qui devait servir à l'élection du

nouveau vainqueur.

Ce jeu, très-populaire en Flandre et en beaucoup

d'autres endroits, s'appelle également en Franche-Comté papegault, et

par corruption, patigault.

Les jeux de la quintaine consistaient

en ceci : un buste en bois, ou un simple poteau, était armé de deux

grands bras. On posait ce simulacre d'homme sur un pivot mobile, tournant

au moindre choc, poursuivant et frappant de l'un de ses bras, parfois

des deux successivement, le maladroit dont la lance avait heurté ailleurs

qu'à la poitrine, et l'avait fait ainsi pirouetter sur son pivot. Ce

jeu faisait les délices du peuple. Le duc, accompagné des quatre bacheliers

de Bretagne et du grand écuyer, portant l'épée en un fourreau de pierreries,

allait aussi, parfois, faire hommage à la mère de Dieu en sa chapelle

de Notre-Dame de la Cité, premier établissement religieux fondé par

le christianisme dans la ville romaine de Condate, non loin des débris

du temple d'une déesse de l'antiquité. C'est aussi par la porte Mordeloise

que les évêques faisaient leur entrée à Rennes. Le nouveau prélat, après

avoir veillé en l'abbaye de Saint-Mélaine, se rendait à cheval, le lendemain

matin, en l'église Saint-Étienne, située dans les faubourgs, où les

quatre barons feudataires de leur évêché, acquittant un devoir féodal,

s'emparaient chacun des quatre pots de la chaire où s'asseyait alors

le seigneur évêque, en habits pontificaux, et le transportaient ainsi,

à bras, jusqu'à la porte Mordeloise. En 1258, l'evêque Gilles usa pour

la première fois de ce privilège, à l'égard des seigneurs de Vitré,

de Château- Giron, de la Guerche et d'Aubigné. Le capitaine de la ville

l’y attendait, et recevait son premier serment; le chapitre assemblé

sur le seuil de la cathédrale, s'arrêtait à son tour, et lui faisait

prêter un second serment. Non loin de la porte Mordeloise, en dehors

de l'ancienne enceinte fortifiée, s'élevait la maison de plaisance des

évêques de Rennes; on la nommait la Salle verte. Le pont voisin de la

Salle verte en garda le nom, simultanément avec celui du duc de Chaulnes,

gouverneur de Bretagne, qui le fit construire au XVIIème

siècle. De ce pont on aperçoit, dans le fond, l'hopital saint Yves, fondé

par le bienheureux saint Yves. «L'heureux saint Yves, miroir des

ecclésiastiques, ornement de son siècle, advocat des pauvres veuves

et orphelins, patron universel de la Bretagne armorique, mais spécialement

de l'evesché de Tréguer» comme nous le dit Albert le Grand, naquit

en 1253 au manoir de Ker-Martin. Ses parents, sa mère surtout, Azo du

Kenquis, soignèrent beaucoup son éducation, et dès l'enfance, tournèrent

tous ses sentiments vers le bien et la charité. A seize ans, on l'envoya

à Paris, où, après être passé maitre ès arts, il s'occupa de la théologie

scolastique et de l'étude du droit canon; de là, il alla étudier le

droit civil à Orléans, sous le fameux Pierre de la Chapelle, et ses

études de droit finies, il se rendit à Rennes, où l'étude de l'Écriture

sainte l'absorba tellement, qu'il résolut de renoncer au monde pour

se vouer à Dieu. Il entra dans les ordres, et se fit tellement remarquer

par sa sainteté et sa droiture, que l'archidiacre de Rennes le fit son

officiai. Mais, trouvant les Rennois trop processifs, il quitta la ville,

après avoir laissé aux pauvres le prix d'un cheval que l'archidiacre

lui ava it donné pour venir à Paris. Alain de Bruc, évêque de Tréguier

ou Tréguer, le retint auprès de lui, le fit officiai de Tréguer et recteur

de la paroisse de Tré-Trez. Dans cette position, il voua sa vie à défendre

les malheureux, et il fit toujours tourner son éloquence au profit de

la charité chrétienne. Son bien était celui des pauvres; et souvent

même il se dépouillait de ses vêtements pour en couvrir des malheureux.

On lui attribue aussi beaucoup de miracles, que les Bretons, dans leur

enthousiasme pour le saint homme, ont parfois exagérés. Cependant, nous

rapporterons celui-ci, qui est un de ceux auxquels on ajoute le plus

de foi : voyant que l'église cathédrale de Tréguer était en fort mauvais

état, il fit une quête à laquelle le duc, les seigneurs, les barons

et le peuple, concoururent selon leurs moyens, afin de réparer l'église.

Ayant appris de plus que le seigneur de Rastreneu avait de très-beaux

arbres dans sa forêt; il lui demanda la permission d'en faire couper

autant qu'il en fallait pour l'édifice. Des envieux dirent au seigneur

que saint Yves en avait coupé trois fois plus qu'il n'en avait besoin,

ce dont il fit reproche à saint Yves. Celui-ci l'emmena dans la forêt,

il lui montra qu'il n'avait coupé que le nombre convenu, et bien plus,

sur chacun des troncs des arbres abattus, il avait crû pendant la nuit

trois arbres beaucoup plus beaux que ceux qu'on avait coupés. Le seigneur

s'agenouilla et demanda pardon au saint : car il avait reconnu le doigt

de Dieu dans ce prodige. Ordinairement Saint-Yves prêchait en breton,

mais souvent en latin, et parfois en français, quand l'occasion le demandait.

Son confesseur protesta que, pendant sa vie, il n'avait pas commis un

seul péché mortel, et, quant à la chasteté, pas seulement un véniel.

Ce qu'un poëte breton exprime de la sorte :

Var ar fount badizyant

é visquaz é zaé ven

Pehini n'en deuz souillet biscoaz é nep voyen.

Sur les fonts du baptême il vécut (de la vie de la grâce) et s'en alla,

(ainsi );

Lui, qui ne se souilla jamais en aucune occasion.

En mourant, il emporta la bénédiction et les regrets de tous.

En 1347, il fut

canonisé en raison de ses vertus pendant sa vie, et des miracles sans

nombre que l'on attribua à l'influence de son tombeau. Ce fut vers la

fin du xvème siècle que fut fondée la chapelle en l'honneur

de saint Yves ; l'usage n'en fut accordé aux religieuses hospitalières

qu'en 1676. Avant l'hôpital Saint-Yves, la ville possédait un autre

établissement de ce genre, mais de moindre importance, et dont sainte

Anne était la patronne. En 1656, le recteur de Saint-Etienne, sur la

paroisse duquel était située la chapelle Saint-Yves, essaya de venir

y célébrer l'office, quoique ses prédécesseurs y eussent renoncé formellement;

mais, par un arrêt du présidial, il fut forcé de s'en abstenir. En 1754,

une pierre s'étant détachée de la voûte de l’église Saint- Pierre, on

transféra le culte dans la chapelle Saint-Yves. La cérémonie fut triste

et douloureuse; « on ne quittait qu'avec regret ces lieux consacrés

depuis plus de quinze cents ans par l'offrande du divin sacrifice et

la prière publique, ces lieux où reposaient les cendres de nos princes

et de nos pasteurs. » Mais la chapelle Saint-Yves étant trop étroite

pour contenir les fidèles qui, chaque dimanche, se pressaient dans son

enceinte, une nouvelle translation s'opéra dans la nef spacieuse de

l'ancienne église abbatiale de Saint-Melaine. Non loin de la chapelle

Saint-Yves, sur la Vilaine, est le vieux moulin de la Poissonnerie,

d' où l'on aperçoit le pont de l'Ille, nomme autrefois Pont de la porte

de Vilaine.

La ville de Rennes compta trois enceintes successives.

La première formait une espèce d'ovale qui s'étendait de la porte Saint-Michel

au Placis Conan et à la poterne Saint-Yves ; les murs continuaient de

se développer du château ducal à la tour Saint-James, puis a la porte

Jacquet; de ce point à la porte d'Apigné, et de là, par le pré Raoul,

donné aux habitants par Raoul de Fougères, ils atteignaient la porte

Mordeloise, et, passant par la tour du Fourgon, ils rejoignaient la

porte Châtellière ou Saint-Michel, par une ligne presque droite de murailles

crénelées, au milieu de laquelle se trouvait la tour Saint-Morand. Pierre

de Dreux, en 1237, fit creuser les fossés Gahier, au sud et à l'ouest

de cette enceinte. La seconde, élevée à la suite de la bataille d'Azincourt,

s'allongeait en angle aigu à l'est de la première, du château ducal

à l'abbaye Saint- Georges. Elle partait de la porte Châtellière, et

passait par la porte aux Foulons, la poterne Saint-François, la tour-le-Bat,

puis descendait à la porte Saint-Georges, enveloppant l'abbaye, se repliait

vers la porte Saint-Germain, et s'étendait jusqu'à la porte Aivière.

La troisième, construite sous le duc François Ier, partait

de l'abbaye Saint-Georges et se dirigeait vers la porte Blanche; puis,

se repliant vers les portes Toussaint et Champ-Dolent, se terminait

à la tour des Fourgons, derrière la chapelle Saint-Denis ; et au midi,

elle longeait les deux premières enceintes. Les portes Saint-Germain,

Biaudraire et de la Juiverie furent détruites, ainsi que le second mur

auquel elles tenaient. Nous devons aussi faire mention du pont Neuf

bâti par Henri IV, du pont de Berlin, du pont Saint-Germain, et de la

porte du même nom, qui furent fondés tous deux en même temps que la

deuxième enceinte. Ce pont, vingt fois réparé en vain, et toujours ébranlé,

devint une simple passerelle réservée aux piétons. Une des portes de

la ville portait aussi le nom de Saint-Germain; Henri IV, lors de son

séjour à Rennes, après avoir fait son entrée par la porte Toussaint,

se dirigea vers la porte Saint-Germain, où l'on avait élevé un arc de

triomphe en verdure, décoré du portrait du roi. N'omettons pas la porte

Blanche, une de celles de la troisième enceinte ; elle porta l'inscription

suivante jusqu'en 1775, époque de sa démolition :

Pierre, prince

d'un grand renom,

Le derrain jour, fin de septembre,

A cest portail

donna son nom.

Comme il remembre,

Dessus étoit écrit mil-quatre-cents,

Que fut cinquante et deux ans.

Sous le règne de Pierre II, Rennes

fut visitée par Jean II, roi de Navarre, qui fut fêté par le duc pendant

les quinze jours qu'il passa en Bretagne. Le fils de ce Jean II, don

Carlos, déshérité, poursuivi et battu par son père à Estella, reçut

aussi en Bretagne une hospitalité digne de son rang et de ses malheurs.

Lorsque les Nantois refusèrent à la duchesse Anne de lui ouvrir leurs

portes, en 1489, les habitants de Rennes députèrent vers elle pour la

prier de venir en leur ville, et d'y faire son entrée solennelle comme

ses prédécesseurs. La duchesse accepta avec reconnaissance, et protesta

qu'elle se ferait religieuse plutôt que d'épouser le sire d’Albret,

que Madame de Laval et le sire de Rieux voulaient lui imposer pour époux.

Cinq ans auparavant, deux imprimeurs, Pierre Bellesculée et Josses,

avaient apporté leurs presses dans la ville. Charles VIII vint sans

suite à Rennes, en 1491, pour traiter secrètement de son mariage avec

Anne de Bretagne, qu'il épousa peu de temps après. Devenue reine, Anne

n'oublia pas la fidélité des habitants, et elle obtint du roi son époux

que les Rennois pussent posséder des fiefs nobles sans être sujets à

l'arrière-ban, pourvu que, en temps de guerre, ils prissent les armes

pour la défense de leur cite.

Le 9 octobre 1518, le roi de France,

François Ier, fit son entrée à Rennes, OÙ il fut reçu en

roi qui venait visiter les domaines du duché de son fils.

L'établissement

du calvinisme à Rennes date de 1558; il y fit peu de progrès; et, trois

ans après, Charles IX décida que le parlement demeurerait toujours sédentaire

à Rennes.

Prise en 1589 par les ligueurs et occupée par Mercœur,

cette ville revint bientôt à Henri III, grâce au courage des habitants

commandés par le sénéchal Gui de Meneust.

Le 11 septembre 1589, le parlement

de Rennes reconnut, le premier de tous, Henri IV pour roi de France;

et l'année suivante, les Etats confirmèrent l'union des deux pays. Henri

IV, qui trouva toujours dans le clergé et le parlement de Rennes sympathie,

aide et secours, fit son entrée dans la ville en 1598, après la promulgation