La Bretagne, la plus occidentale et la plus maritime

des provinces de France, est une péninsule de forme triangulaire, baignée

par la Manche et l'Atlantique. C'est une région de plaines accidentées,

de 130 mètres d'altitude moyenne, basses au sud-ouest sur la Loire,

relevées de l'est à l'ouest parles collines dites de Bretagne, les monts

du Menez, ceux d'Arrée et la chaîne des Montagnes-Noires. Son point

culminant n'atteint que 891 mètres: c'est la chapelle Saint-Michel,

dans le Finistère.

Battue par une mer furieuse, les côtes bretonnes

sont rocheuses et granitiques au nord et à l'ouest, où elles sont généralement

élevées et où elles offrent une multitude d'échancrures en forme de

fiords, grâce à elles s'ouvrent en forme de baies et d'estuaires au

sud, où elles sont basses et souvent marécageuses. L'hydrographie intérieure

comprend notamment la Rance, l'Aulne, le Blavet, la Vilaine et la Loire,

ainsi que l'étang de Grand-Lieu, le canal de Nantes à Brest et celui

d'Ille-et-Rance. Le climat breton ou armoricain, essentiellement maritime,

est humide, doux et constant. De nature généralement granitique, le

sol de la Bretagne est médiocrement fertile, et, malgré les progrès

de l'agriculture, il produit moins de froment que de seigle et de sarrasin;

dans bien des parties croissent à peine des ajoncs et des bruyères rabougries;

les prairies, souvent tourbeuses ou marécageuses, nourrissent un grand

nombre de bêtes à cornes, qui sont généralement de petite taille, ainsi

que les moutons et les chevaux. La Bretagne récolte beaucoup de chanvre,

de pommes à cidre et d'excellent miel, et possède de nombreux parcs

à huitres. Elle extrait du granit, des ardoises, du sel marin et de

la tourbe. Son industrie consiste dans les constructions navales des

grands ports de Brest, Lorient, Nantes, Saint-Nazaire, la fabrication

dès fils, toiles et cordages, les raffineries de sucre, d'huile et de

sel, la minoterie et la pêche, surtout celle de la sardine.

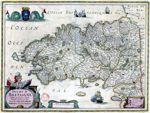

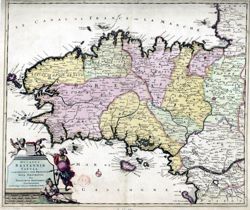

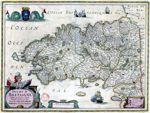

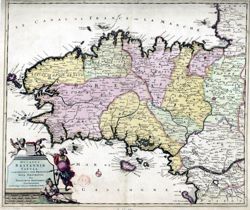

Carte de la Bretagne

François II de Bretagne

Dans un petit livret, découvert dans les

rayons de la BNF, un ouvrage intitulé « Anne de Bretagne » et consacré

à Anne de Bretagne et en avant-propos ce texte très édifiant sur

François II, duc de Bretagne et père d’Anne de Bretagne qui joua

un grand rôle dans l’histoire de notre pays

SANS SOUVERAIN, FORS DIEU TOUT-PUISSANT

Née à Nantes, le 26 janvier 1476, morte à

Blois, le 9 janvier 1514, Anne, duchesse de Bretagne et deux fois

reine de France, a connu, dans les trente-huit années de sa brève

existence, toutes les angoisses et tous les espoirs, tous les triomphes

et tous les deuils dont le destin peut composer la vie d'une souveraine

et éprouver le cœur d'une femme.

Quand, pour annoncer sa venue

au monde, sonnèrent à grandes volées les cloches de la vieille cité

féodale, orgueilleuse de ses saints et de ses martyrs, — saint Martin

de Vertou, saint Donatien, saint Rogatien.

Un saint de Bretagne

le peuple manifesta son enthousiasme par

des cris, des chants, des cortèges. C'était le terme d'une accablante

inquiétude. Agé de plus de quarante ans, veuf de Marguerite de Bretagne

qui ne lui avait pas donné d'héritier, François II avait attendu

bien longtemps que sa seconde épouse, Marguerite de Foix, lui accordât

la joie d'être père, et la certitude de transmettre à une créa-

ture de son sang la couronne fermée — privilège unique — offerte

par Léon IV, en 845, au roi des Bretons, Noménoé.

Pourtant, quel

terrible fardeau pesait sur ce petit être, qu'il faudrait arracher

bien vite aux joies et aux enchantements de l'enfance, pour l'instruire

de ses devoirs et de ses responsabilités ! Nul ne discutait, nul

ne menaçait ses droits à la succession ducale : la Bretagne n'était

pas terre salique, mais terre de représentation, c'est- à-dire que

l'héritage était dévolu à la primogéniture, sans exception de sexe.

Anne serait donc duchesse. Mais quelles convoitises n'allait pas

susciter le beau duché, presque royal, qu'elle porterait en dot

à qui l'épouserait !

Quel souverain pourrait-on unir à elle,

qui fût assez puissant pour défendre ses domaines, sans songer aussitôt

à les annexer ? François II, déjà las et usé, ne semblait pas promis

à une longue vieillesse. Quand sa fille lui succéderait, aurait-elle

atteint l'adolescence ?... Que pourrait alors un conseil de régence,

pour sauvegarder l'intégrité de cette souveraineté nominale ? Ne

fallait-il pas, dès ses premières années, fiancer la duchesse à

celui qui représenterait la moins mauvaise solution d'un problème

peut-être insoluble ?... Etait-ce à l'Angleterre, était-ce à l'Autriche,

qu'il fallait demander, avec un mari, une protection contre les

avidités françaises ? La France, amie et ennemie tout ensemble,

apparaissait d'autant plus redoutable qu'elle était plus voisine

et moins étrangère. Géographique- ment, la Bretagne était un prolongement

de son sol. Aucune frontière naturelle ne l'en séparait. Si la France

ne l'annexait pas, la péninsule pouvait offrir ses ports et ses

rades à ses ennemis, et devenir vers elle une route d'invasion.

Mais la vieille Armorique, inébranlable et farouche, préférait la

guerre à la sujétion.

Depuis des siècles, elle se battait pour

son indépendance. Bien souvent aussi, du reste, elle avait pris

les armes pour la France ; elle lui donnait des connétables, de

grands officiers de la couronne, des hommes d'armes, et, par mariage,

unissait sa noblesse aux familles du royaume. Amitié et hostilité

s'alliaient étrangement dans les cœurs bretons. Il ne leur déplaisait

pas d'être Français, mais ils voulaient demeurer indépendants, avec

tous les bénéfices d'une liberté complète, accordant leur concours

par bon-vouloir — ou, le cas échéant, par intérêt — et profitant

de leur situation pour en appeler à l'étranger lorsque la grande

sœur française les irritait ou les inquiétait. C'est une longue

histoire, un peu aride sans doute, mais qu'il faut pourtant connaître,

et dont nous allons donc résumer les péripéties, car toutes les

agitations du passé aboutissent à la duchesse Anne ; ce sont elles,

et elles seules, qui nous expliquent ses angoisses et ses désirs,

ses pensées et ses actes, toute cette existence « éblouissante et

brève »..

Une statue à Saint Brieuc - Ce n'est pas Anne de Bretagne !

Si haut que nous remontions dans le passé

de notre histoire, nous voyons les souverains français préoccupés

des dangers et des menaces que représentait pour leurs états l'indépendance

de la péninsule. Ancien royaume, qui, selon Grégoire de Tours, serait

devenu province de France et simple comté après la mort de Clovis,

la Bretagne avait ensuite réussi à briser le joug, et ceux qui la

gouvernaient reprirent le titre de roi : le plus célèbre d'entre

eux, Noménoé, en porta fièrement la couronne, et battit en plu-

sieurs combats les troupes qu'envoyèrent contre lui les successeurs

de Charlemagne. Mais la monarchie celtique ne put se maintenir à

ce haut degré de prestige et de puissance.

A l'avènement de Hugues

Capet, elle fut contrainte de reconnaître la suzeraineté de la France,

et, de royaume, devint duché. Ce n'était là qu'un changement de

titre ; sa souveraineté demeurait intacte, et l'hommage rendu à

la France était plus apparent que substantiel. Il ne s'agissait,

véritablement, que d'un témoignage de libre déférence, qui ne comportait

aucune obligation juridique. Nous sommes bien loin ici de l'hommage

lige, que rendaient au roi les ducs ou comtes des autres provinces,

agenouillés et désarmés. Le duc de Bretagne demeurait debout, l'épée

au côté ; il ne prêtait pas serment, il ne recevait pas l'investiture.

Pourquoi l'eût-il sollicitée ? La province qu'il gouvernait n'avait,

selon les affirmations des juristes bretons, jamais appartenu au

domaine, et ce n'était pas par délégation royale que son chef en

était le souverain. Le pou- voir qu'il exerçait ne lui venait pas

du roi, mais — comme celui du roi en son royaume, — de Dieu ; et

sa couronne de duc était couronne royale. Le texte même du serment

de fidélité, par lequel ses vassaux s'engageaient envers lui, affirmait

indirectement son indépendance à l'égard de tout autre pouvoir.

Dans tous les autres fiefs, dans toutes les autres provinces, les

sujets du comte, du marquis, du duc, ne lui rendaient qu'un hom-

mage « conditionnel », qui réservait les droits supérieurs du roi

de France. Les vassaux du maître de la Bretagne lui rendaient un

hom- mage « plus proche au duc qu'à tout autre, contre tous ceux

qui peuvent vivre et mourir. » Et quant aux ordonnances de ce «

Duc par la grâce de Dieu », elles débutaient ainsi : « De notre

certaine science, dans la plénitude de nos pouvoirs royaux et ducaux.

» Contre de tels privilèges, la France ne pouvait manquer de protester

; à chaque changement de souverain, lorsque se reproduisait la cérémonie

de l'hommage, les juristes et les conseillers de la couronne, usant

de toute leur ingéniosité, essayaient d'obtenir du duc un serment

de complète vassalité. Ils se heurtaient à une obstination inflexible

: demandes et réponses, connues d'avance, finissaient par constituer

un petit scénario dialogué, auquel les deux parties se conformaient

rituellement. La dernière représentation, — si l'on ose employer

ici ce terme irrespectueux, — avait eu lieu à l'avènement de François

II. Couronné à Rennes le 3 février 1459, le nouveau duc vint rendre

hommage à Charles VII, le 28 du même mois. On ne le pria pas de

mettre genou en terre, mais Jean d'Estouteville, conseiller du roi,

lui déclara : « Monseigneur de Bretagne, il vous faut ôter votre

ceinture. » Le chancelier breton, Guillaume Chauvin, répliqua aussitôt

: « Non doit ; il ferait nouveauté ; il est ainsi qu'il doit. »

Ce fut le comte de Dunois qui alors intervint : « Monseigneur de

Bretagne, vous devez hommage lige au roi, votre souverain seigneur,

à cause de votre duché de Bretagne. » A quoi le duc répondit, se

tournant vers Charles VII : « Monseigneur, je vous fais le même

hommage que mes prédécesseurs vous ont fait, et ne l'entends ni

ne le fais lige. » Mais alors se posait le problème de l'hommage

particulier dû par les pairs de France : les ducs de Bretagne avaient

eu l'imprudence d'accepter ce titre d'honneur, et le regrettaient

fort, car la couronne en prenait prétexte pour réclamer du pair

ce que refusait le duc. Aussi fallait-il recourir à une échappatoire

: « Monseigneur, dit le chancelier du roi, vous devez, en tant que

pair de France, rendre l'hommage lige. » A cette demande, le duc

se borna à répondre évasivement : « Sur ce, je n'ai point délibéré

en mon conseil. » La cérémonie était terminée, et les deux souverains,

déchargés de leur rôle, purent échanger enfin quelques propos aimables.

L'indépendance du duché, que confirmait ce singulier hommage, beaucoup

plus qu'il n'en marquait les limites, se manifestait nettement dans

tous ses rapports avec la France. La Bretagne ne se fait pas représenter

aux Etats Généraux, et ne se soumet à aucune des lois, à aucune

des ordonnances, promulguées dans la monarchie. Elle a ses Etats,

qui légifèrent pour elle, sous l'autorité et avec l'approbation

du duc.

Anne de Bretagne !

Recevant et envoyant des ambassadeurs, décidant

de la paix et de la guerre, affranchi de toute obligation militaire

à l'égard du roi et ne le soutenant que selon son désir, possédant

droit de grâce et d'anoblissement, maître de sa justice, de sa monnaie,

de ses impôts, nommant aux évêchés et abbayes, souverain du clergé

breton (alors que le clergé des autres provinces n'était soumis

qu'au roi), on voit que le duc détient la plénitude sans réserves

d'un pouvoir monarchique. Les ducs de Bretagne se sentaient affermis

dans leur orgueilleuse souveraineté par le caractère de leur peuple

: fier et entêté, accordant généreusement ses services si tel était

son bon plaisir, mais refusant avec violence ce qu'on prétendait

exiger de lui, il n'admettait pas qu'on le traitât en inférieur.

Les liens qui l'attachaient à la France, et qu'il n'acceptait de

subir qu'avec bien des réticences, étaient ceux d'une sympathie

ombrageuse, méfiante, qui d'abord exigeait une reconnaissance de

parfaite égalité. Suivant les classes sociales, les sentiments témoignés

à la France se modifiaient du reste assez profondément. Les grands

chefs militaires, auxquels le roi accordait volontiers des commandements

importants dans ses armées, se montraient tout Français de cœur

: il fallait, pour leur rappeler leur origine, que le duché fût

en péril. Ils par- laient notre langue, qui, depuis le XIème

siècle, était devenue en Bretagne celle de l'administration, de

la cour, de la justice, de tous les actes officiels. Le petit peuple,

et surtout celui des campagnes et des côtes, ne pratiquait que ce

vieux langage celtique qui subsiste encore aujourd'hui. Pour cette

population, mystique et superstitieuse, ignorante et rêveuse, misérable

et courageuse, il n'existait d'autre pays au monde que celui de

sa naissance et de sa vie ; tout étranger lui était indifférent

s'il ne s'attaquait pas à lui, et pareillement odieux, qu'il fût

Anglais ou Français, s'il le lésait dans ses droits ou le blessait

dans sa fierté sauvage. C'étaient ces paysans, ces pêcheurs, ces

artisans et ces petits bourgeois des villes, qui, aux heures critiques,

opposaient la nation bretonne à la nation française. La paix revenue,

ils retournaient à leurs besognes, tandis que les jeunes gens des

familles aisées s'en allaient poursuivre leurs études dans les universités

de Paris ou d'Angers, que la noblesse aidait le roi de France dans

ses guerres contre ses ennemis, et que des mariages de plus en plus

fréquents unissaient les grandes familles du royaume aux grandes

familles du duché.

Le règne de François II constitue, pour les

rapports de la France et de la Bretagne, une période extrêmement

et constamment critique. Le premier peut-être de tous les rois de

France, Louis XI se propose pour but suprême l'unification du royaume,

l'abaissement de la féodalité, le rattachement au domaine de la

couronne des provinces qui essaient de lui opposer leurs privilèges.

A ces grands vassaux révoltés contre l'autorité du roi, et que celui-ci

s'efforce d'abattre, François II ne cesse d'apporter son aide, et

leur fournit troupes et subsides ; il participe à toutes les ligues,

il conclut des alliances avec l'Angleterre et l'Espagne, il s'institue

le champion de la féodalité contre le principe monarchique. Son

orgueil personnel, son amour de la magnificence, son esprit de domination,

devaient faire de lui l'ennemi prédestiné de Louis XI. Il le fut,

tout au long de sa vie, et, dès son avènement, il tint à marquer,

par des cérémonies dont le faste était sans précédent, le caractère

exceptionnel de son autorité. Dans son Histoire de Bretagne, que

cite Leroux de Lincy, dom Lobineau nous décrit minutieusement la

séance d'ouverture, à Vannes, des Etats de Bretagne. Il est certain

que jamais Louis XI n'étala un luxe semblable... « On vit d'abord

sortir du château de l'Hermine les archers du duc avec des habits

enrichis de broderies d'or et d'argent, et armés de leurs vouges.

Ensuite, les trompettes et autres ménétriers ; après eux, un grand

nombre de hérauts et de poursuivants et d'autres officiers d'armes,

tant du duc que de plusieurs autres seigneurs, revêtus chacun d'une

cotte d'armes chargée de celles de son maître en broderie ou en

émail. Puis marchaient les gentilshommes de la maison du duc ; après

eux, les évêques et les abbés, suivis des sergents d'armes portant

leurs masses d'argent et faisant faire place, aussi bien que les

huissiers de la Chambre qui marchaient après eux, portant en main

des baguettes, marques de leur office. Thomas de Guébriac, premier

écuyer, paraissait ensuite, portant le chapeau de parement et l'épée

du duc, enrichie d'or et de pierreries. Cet office appartenait de

droit au sire de Guéménée-Guingamp, mais comme ce dernier était

mineur, et, de plus, malade, ses parents prièrent Guébriac de le

suppléer, ce qu'il fit avec l'agrément du duc. Après lui marchait

Guyon de Quélerec, fils de l'amiral, portant sur un riche bâton

le bonnet du duc fourré d'hermines. Le duc suivait immédiatement,

revêtu de son grand manteau royal aussi fourré d'hermines, dont

le comte de Laval et le sire de la Roche-Bernard soutenaient les

deux côtés ; la queue était portée par le sire de Der- val et de

Châtel-Giron. A côté du sire de Derval était messire Henri de Juch,

lequel, par un privilège particulier accordé à ses ancêtres, devait

porter le manteau du duc quand il n'en était pas revêtu, et l'avoir

à lui à la fin des Etats. Comme le duc était revêtu de son manteau,

le sire de Juch ne portait qu'un chaperon fourré sur le bras, pour

marquer son office. Derrière eux marchaient le chancelier en habit

royal, le sire de Malestroit, maréchal de Bretagne, le vicomte du

Fou, amiral, et Tannegui du Châtel, alors grand-maître d'hôtel,

qui portait le bâton haut sur l'épaule. La marche était fermée par

un grand nombre de conseillers, de barons, banne- rets, chevaliers,

écuyers, et autres membres des Etats. »

Fort de ses droits et

très ombrageux sur la qualité et l'étendue d'un pouvoir qu'il entendait

bien ne pas laisser contester, François II se rendit en France au

mois de décembre 1461, pour rendre au nouveau roi l'hommage qu'il

avait, deux ans plus tôt, rendu à Charles VII. Il avait été bien

stipulé en son conseil que, quelques instances qui lui fussent faites,

il ne rendrait que l'hommage simple ; jamais, en effet, il ne mérita

mieux cette appellation. Pour ne pas irriter son trop puissant voisin,

Louis XI, qui n'ignorait pas ses sentiments, ne formula aucune exigence,

et, de lui-même, réduisit la cérémonie aux proportions d'une formalité

sans portée : aucun apparat, aucune publicité. C'était à Tours,

au logis d'un de ces bourgeois chez qui le roi de France, tout au

long de son règne, devait se plaire à loger, que François II fut

admis à lui exprimer ses sentiments de déférence : on ne pouvait

guère lui demander des protestations de fidélité, alors qu'il avait

déjà lié partie, ouvertement, avec tous les adversaires de la couronne.

Louis XI le connaissait bien, et depuis longtemps. Il l'avait rencontré

plusieurs fois, n'étant que dauphin, alors que François de Bretagne,

comte d'Etampes, faisait figure assez besogneuse. Mais, avec son

accession au trône ducal, lui étaient venues la richesse, la puissance

et l'arrogance. Le dauphin Louis avait alors essayé de l'attacher

à sa cause, contre son père, et lui avait même demandé un prêt d'argent.

François II avait tout refusé, les écus et l'alliance : il se méfiait

du dauphin et le redoutait. Son antipathie et sa méfiance étaient

attisées par un de ses conseillers les plus dévoués, Odet d'Aidie,

sire de Lescun. Charles VII avait fait de ce Béarnais l'un de ses

favoris. C'était une raison suffisante pour que Louis XI l'écartât

de sa cour. Odet d'Aidie, alors, était venu offrir ses services

à François II, et sa rancune implacable ne cessa d'exaspérer son

nouveau maître contre le roi de France. Avant même d'être venu à

Tours, pour y apporter son hommage, le duc avait signé un traité

secret avec le comte de Charolais, — Char- les le Téméraire. Louis

XI en avait été informé. François II n'ignorait pas qu'il le savait.

Les cœurs étaient chargés de haine, mais les rapports demeuraient

infiniment courtois.

L'année suivante, sous couleur d'entreprendre

un pèlerinage à l'abbaye de Saint-Sauveur, — à Redon, — Louis XI

fit, à travers la Bretagne, un petit voyage dont le but n'était

sans doute pas uniquement religieux : il connaissait, par les rapports

de ses officiers bretons, — l'amiral de Montauban et quelques autres,

— l'état approximatif des ressources dont pouvait disposer François

II : il s'agissait d'une vérification personnelle. Jamais homme,

on le sait, ne fut moins disposé à s'en remettre, en aucun cas,

au jugement d'autrui. François II ne fut pas dupe des prétextes

dont le roi colorait sa venue, et y aperçut une menace contre laquelle

il lui fallait se défendre. La question se posait brutalement, et

simplement : Louis XI eût voulu rattacher la Bretagne à la France,

François II eût accepté de voir démembrer la France, pour sauvegarder

l'indépendance de la Bretagne ; tous les actes de son règne devaient

témoigner de son hostilité, — hostilité qui se prolongea du reste

après lui, et qui s'étend sur une trentaine d'années, c'est-à- dire

jusqu'au mariage de Charles VIII avec Anne. La formation de la Ligue

du Bien Public per- mit à François II de déclarer ses sentiments

et de se coaliser avec ceux qui se soulevaient contre l'autorité

de Louis XI. Il ne se bornait pas à lever et à conduire lui-même

une armée, il usait encore de procédés plus subtils, savamment masqués

: à travers tout le royaume il faisait circuler des émissaires,

moines cordeliers ou jacobins, qui s'en allaient par les provinces,

mendiant et prêchant; leur habit inspirait confiance; on ne s'étonnait

pas de les voir ainsi voyager, puisque telle était leur coutume

; c'étaient en réalité autant d'agents secrets qui, par des calomnies,

des mensonges, de menaçantes prédictions, s'efforçaient de travailler

l'opinion populaire et de soulever les masses contre le roi de France.

Hâtons-nous d'ajouter équitablement qu'il n'y avait pas moins d'espions

français en Bretagne que d'espions bretons en France. Dans cette

longue lutte qui l'opposait à ses grands vassaux, Louis XI n'usa

de la force que lorsqu'il estima impossible de recourir à la con-

ciliation et à la ruse. Après la bataille de Montlhéry, à laquelle

François II n'avait pu participer, étant arrivé trop tard, le roi

réussit, par des négociations séparées, à dissocier ses adversaires.

Vitrail de la Cathédrale de Saint Brieuc

Il traita avec François II, et paya de faveurs

importantes une réconciliation qu'il estimait nécessaire. Mais ces

apparences de concorde ne correspondaient, de part et d'autre, à

aucune sympathie. Durant tout son règne, François II devait passer,

avec cynisme, de l'hostilité à une feinte soumission, suivant que

les circonstances lui semblaient favorables ou contraires à ses

ambitions. Il entretenait avec le roi d'Angleterre une correspondance

secrète, ne se doutant guère qu'un de ses messagers faisait prendre

copie des lettres qu'il portait, ne remettait que les doubles au

roi d'Angleterre, et livrait les originaux à Louis XI, pour un prix

élevé. Sournoisement, de son côté, Louis XI se vengeait. Dans un

débat judiciaire concernant l'attribution du Comté d'Etampes, que

réclamait François II, le roi fit comprendre au Parlement dans quel

sens devait être prononcé l'arrêt, et le duc de Bretagne se vit

débouté. D'autre part, le Trésor français assurait secrètement des

pensions à un certain nombre des plus hauts officiers de la cour

bretonne, — jusqu'à la maîtresse du duc : rien ne se faisait, rien

même ne se projetait, dont Louis XI ne fût aussitôt informé.

Cette longue lutte entre les deux souverains ne devait aboutir à

aucun résultat positif : la Bretagne était trop forte et surtout

trop furieusement jalouse de son indépendance pour que la monarchie

pût en faire la conquête, aussi long- temps du moins que le duché

aurait un chef. La question ne pouvait se poser qu'à l'occasiond'une

succession qui eût porté au trône un mineur. Quand, en 1476, François

II, veuf de Marguerite de Bretagne, obtint enfin une héritière,

— Anne, — Louis XI put espérer que le destin lui donnerait l'occasion

d'intervenir. Il y songeait si bien que, décidé à le faire avec

vigueur, il voulut s'assurer une situation juridique inattaquable,

et, le 20 février 1480, au prix de cinquante mille écus, il acheta

les droits, à la succession de Bretagne, de Nicole de Blois, fille

de Jean de Penthièvre, et femme du maréchal de Boussac, Jean de

Brosses. Le traité de Guérande, conclu entre la France et la Bretagne

en 1365, stipulait, en effet, que si la dynastie des Montfort se

trouvait être privée de descendance masculine, le duché reviendrait

aux descendants de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre.

La naissance d'Anne de Bretagne ne donnait pas à la maison de Montfort

l'héritier mâle qu'exigeait le traité pour que la souveraineté de

la Bretagne lui fût conservée. Et, sans doute, les juristes bretons

pouvaient-ils prétendre que les droits d'Anne de Bretagne étaient

indiscutables, puisque le duché n'était pas soumis à la loi salique.

Il n'en était pas moins vrai, que, par le traité de Guérande, la

Bretagne avait renoncé officiellement à ce privilège de la représentation

féminine, et s'était formellement engagée, — il était impossible

de le nier, — à rétablir sur le trône la vieille dynastie des Blois,

dans le cas où les Montfort n'auraient pas de descendance masculine.

Ainsi, en achetant à Nicole de Blois les droits indéniables qu'elle

possédait à l'héritage du duché, Louis XI créait pour la France

une situation inattaquable, dont il se promettait de tirer parti

à la mort de François II.

Ce fut malheureusement lui qui mourut,

le 30 avril 1483, et ce n'était pas la Bretagne, mais bien la France,

qui devait se trouver exposée aux troubles inséparables des minorités

et des régences. Si les problèmes de l'annexion ou de l'indépendance

se posaient à nouveau, ce serait sous les successeurs des deux souverains

qui n'avaient cessé de se haïr et de se combattre, sans parvenir,

de part ni d'autre, à aucune décision.

Historique. La Bretagne, capitale Rennes, comprenait

deux divisions principales à l'est la Haute Bretagne ou Bretagne gallot,

composée des diocèses de Rennes, Saint-Brieuc, Dol, Saint-Malo, Nantes,

et renfermant les petits pays appelés Rennais, Fougerais, Nantais (Retz),

Aleth, Penthièvre; à l'ouest, la Basse-Bretagne ou Bretagne bretonnante,

qui comprenait les diocèses de Tréguier, Saint-Paul-de-Léon, Quimper

et Vannes, autrement dits le Trégorois, le Léonais, la Cornouaille et

le Vannetais. Ces diocèses correspondaient à d'anciennes divisions politiques,

baillis ou grands comtés, formées elles-mêmes d'après les peuplades

bretonnes de l'époque celtique. Ces peuplades étaient les Curiosolites,

autour du Corseul, bourg du pays de Dinan; les Redones, nom qui subsiste

encore dans Rennes; les Osismiens, à la pointe de la presqu'île; les

Nannètes, qui avaient pour capitale Nantes, et les Vénètes, aux environs

de Vannes. L'ensemble du pays fut longtemps désigné sous le nom d'Armorique

(du celtique ar, sur; mor, mer). Conduites à la guerre par des chefs

ou tyerns, ces tribus obéissaient, sous le rapport religieux, à la corporation

sacerdotale des druides. Quelques-uns des chants de leurs bardes ou

poètes sont parvenus jusqu'à nous, de même qu'un grand nombre de leurs

monuments mégalithiques, d'origine et de destination incertaine. L'Armorique

fut soumise une première fois par Crassus, lieutenant de César, en 57

avant Jésus-Christ. Cette soumission n'était que précaire les Vénètes,

marins habiles, se révoltèrent bientôt; mais ils furent anéantis par

Brutus dans une grande bataille navale, livrée vers l'embouchure de

la Loire. Après la défaite de Vercingétorix, les diverses peuplades

armoricaines se soumirent paisiblement et furent incorporées dans la

Lyonnaise.

Plus tard vinrent d'outre-mer, à diverses reprises, des

essaims d'habitants de la Grande-Bretagne, qui fuyaient les Angles et

les Saxons envahisseurs. Parmi ces nouveaux venus, se trouvaient, non

seulement des soldats, des artisans, des cultivateurs, des familles

entières, mais encore de saints personnages, évêques, ermites, missionnaires,

qui organisèrent en Armorique l'administration ecclésiastique, y établirent

des monastères et y affermirent parmi les populations la foi chrétienne.

Idunet de Châteaulin, Guénolé de Landévennec, Brieuc de Saint-Brieuc,

Pol ou Paul Aurélien de Saint-Pol de-Léon, Corentin de Quimper, Malo

ou Maclou d'Aleth, Samson de Dol, Ronan de Locronan et de Saint-Renan,

Gunthiern de Quimperlé, Mélarie (vulgairement sainte Nonne) de Dirinon,

etc., avaient ainsi quitté leur patrie pour le continent, où leurs enseignements

et leurs exemples portèrent tant de fruits, que l'Armorique devint bientôt,

comme la blanche Albion et la verte Érin, une terre de saints.

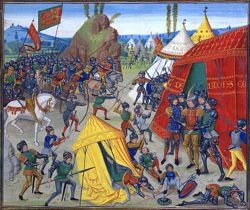

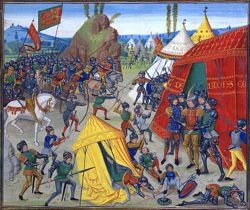

Le Combat des Trente

Le Combat des Trente

Cet épisode sera marqué par le combat des

trente qui opposa trente chevaliers français à trente chevaliers

anglais près de Josselin qui verra la victoire des chevaliers bretons.

En 1491, après d’âpres pourparler, le mariage d’Anne de Bretagne

avec Charles VIII est célébré et la Bretagne rentre définitivement

dans le royaume de France. Le 8 avril 1498, le roi Charles VIII,

heurte du front le linteau d’une porte basse du château d’Amboise

et le coup est si violent que Charles meurt peut après et n’ayant

pas d’enfant pour lui succéder c’est son oncle Louis d’Orléans qui

monte sur le trône de France et pour concrétiser l’appartenance

de la Bretagne à la France, il épouse la veuve de son prédécesseur,

Anne de Bretagne.

Il advint aussi qu'un de leurs compatriotes,

Conan-Mériadec, reçut en souveraineté la plus grande partie de l'Armorique,

en récompense des secours fournis par lui à l'usurpateur Maxime contre

l'empereur Gratien. Or ces Bretons qui s'établirent chez les Curiosolites,

les Osismiens, les Vénètes, finirent par donner au pays le nom de Bretagne.

Les cités de Rennes, de Nantes et la partie orientale de l'ancien

Pagus Venetensis, habitées par les Armoricains de l'époque gallo-romaine,

reconnurent l'autorité de Clovis et de ses successeurs; mais les Bretons

continentaux, plus fiers, plus courageux, résistèrent aux rois francs.

Noménoé, le plus célèbre de leurs chefs, remporta même sur Charles le

Chauve deux victoires qui le rendirent complètement indépendant et maître

de presque toute la presqu'île. Peu après commencèrent les ravages des

Normands, que suspendit la victoire d'Alain le Grand, à Questembert

en888,et que termina en 937 celle d'Alain Barbetorte aux environs de

Nantes. Geoffroy I" comte de Rennes, est réellement, depuis 992, le

premier duc héréditaire de la Bretagne. Dès lors le pays est doté des

constitutions et usages qui doivent le régir jusqu'à sa réunion à la

couronne de France et même en partie jusqu'à la Révolution.

Paysage de Bretagne (22)

Rennes en est la capitale officielle, les ducs

y sont couronnés solennellement; ils s'y entourent de leur cour souveraine,

qui sera plus tard le parlement. Au XIIe siècle, la Bretagne tombe au

pouvoir d'Henri II, roi d'Angleterre, dont le fils, Geoffroy II, épouse

la fille de Conan IV. Mais le jeune Arthur, successeur de Geoffroy,

est assassiné en 1203 par Jean sans Terre. Le mariage de sa sœur, ménagé

par Philippe-Auguste avec Pierre Mauclerc, prince du sang royal de France,

est un premier pas vers la réunion de la province à la couronne. La

mort de Jean III devint aussi une occasion de menace pour l'indépendance

bretonne. En effet, ce duc n'ayant pas laissé de postérité, sa succession

fut disputée par son frère Jean de Montfort, que soutenaient les Anglais,

et par Charles de Blois, qui avait pour allié le roi de France. Toutes

les fois que les prétendants ne purent agir d'eux-mêmes, la lutte fut

énergiquement conduite parleurs épouses, Jeanne de Montfort et Jeanne

de Penthièvre, d'où le nom de guerre des Deux Jeannes, souvent donné

à la guerre de la succession de Bretagne.

Anne de Bretagne

Cette guerre ne dura pas moins de vingt-trois

ans, pendant lesquels on remarque le siège d'Hennebont, la trêve de

Malestroit, la bataille de la Roche-Derrien, le combat des Trente et

surtout la bataille d'Auray, où Charles de Blois fut vaincu et tué (d364).

Le traité de Guérande, signé l'année suivante, termina la guerre en

stipulant que la veuve de Charles conservait le comté de Penthièvre,

tandis que de Montfort était reconnu duc de Bretagne, moyennant hommage

de vassalité au roide France. Parmi les successeurs de Montfort, on

cite notamment François II, qui, après avoir enfin opposé à Louis XI

ruse contre ruse, force contre force, fut battu à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier

et obligé de demander la paix. Mais il mourut peu après l'avoir obtenue

par le traité de Sablé ('t488), qui eut pour conséquence les mariages

successifs de sa fille Anne avec Charles VIII et Louis XII.

De même,

Claude, héritière d'Anne, épousa le futur roi François I' qui obtint

des états de Bretagne, en 15S2, la réunion définitive du duché au domaine

royal, sous la condition toutefois de maintenir les antiques et privilèges.

Ces privilèges, souvent attaqués, furent énergiquement défendus par

les états et le parlement de Bretagne pendant un siècle et demi.

En 1798, la province se laissa diviser en départements; mais lorsque

la Révolution s'attaqua à l'idée monarchique et catholique, les Bretons

comme les Vendéens devinrent ses plus implacables adversaires.

Après

leurs défaites de Granville, du Mans et de Savenay, ils reprirent l’ancienne

guerre de broussailles et de chemins creux, jusqu'au jour où le désastre

des émigrés à Quiberon en 1795 vint les obliger à déposer les armes.

Ducatus Britanniae tabula cum omnibus suis provinciis

nova / descriptio per Theodorum Danekerts

Le 30 avril 1341, meurt le duc Jean III

de Bretagne. Malgré trois mariages, avec Isabelle de Valois,

Isabelle de Castille et Jeanne de Savoie, Jean III n'as pas

eu le moindre enfant. Et il n'est jamais parvenu à se décider

à désigner l'un des deux candidats à sa succession comme son

successeur. Il y a d'une part Jeanne de Penthièvre, fille de

son frère Guy de Penthièvre, mariée depuis 1377 à Charles de

Blois, parent du roi, d'autre part son demi-frère Jean de Montfort,

comte de Montfort-l'Amaury, fils du second mariage d'Arthur

II de Bretagne avec Yolande de Dreux, comtesse de Montfort-l'Amaury.

Par sa naissance, Charles de Blois est le neveu du nouveau roi,

Philippe VI de Valois, choisi pour roi aux dépend des prétention

d'Édouard III d'Angleterre, en vertu de la loi salique, « redécouverte

» pour l'occasion. Charles de Blois a en outre hérité des prétentions

de la maison de Penthièvre sur le duché de Bretagne. En réaction

Édouard III se rapproche du Montfort qui sait avoir peu à attendre

du roi. Cette alliance étant assorti du comté de Richemont,

fief anglais entré dans le patrimoine des ducs de Bretagne.

Les Boisboissel étaient quant à eux fortement liés aux Penthièvre

(et féodés), se rangent du côté Blois.

Les concurrents n'entament

pas de procédures judiciaires mais se présentent tous deux à

Paris pour rendre hommage au roi Philippe VI

La guerre des deux Jeanne

La Bretagne est un duché-pairie depuis

1297. La différence dans leur accueil laisse apparaître que

Charles de Blois est reconnu comme l'héritier légitime. Sachant

que la situation est jouée d'avance et que Charles sera reçu

dans l'hommage, donc reconnu officiellement, Jean de Montfort

quitte Paris précipitamment pour renverser par la force la situation.

Il entre dans Nantes et prend le contrôle de la principale ville

du duché, puis il se précipite à Limoges, dont Jean III avait

été le vicomte, recupérer le trésor ducal qui y avait été entreposé.

De retour, à Nantes il réuni, en mai 1341, une assemblée de

la noblesse et du clergé, mais nombre de grands seigneurs et

ecclésiastiques font défaut, dont les Boisboissel. Dans les

mois qui suivent (juin-juillet) il effectue une grande chevauchée

dans son duché pour s'assurer le contrôle des places fortes.

Il parvient à prendre le contrôle d'une vingtaine de places.

Enfin il se rend en Angleterre, où Édouard III lui promet une

aide militaire et le reconnaît comte de Richemont.

Enfin,

Jean de Montfort est convoqué à Paris par la cours des pairs.

Ses contacts récents avec l'Angleterre lui sont reprochés ainsi

que sa tentative de forcer la main au roi de France. Jean de

Montfort finit par prendre la fuite. En réaction, par l'arrêt

de Conflans, le 7 septembre 1341, Philippe VI accepte l'hommage

lige de Charles de Blois. Jean de Montfort se voit confisquer

ses fiefs français : comté de Montfort-l'Amaury, vicomté de

Limoges. C'est le début de la guerre civile de Bretagne.

Montfort fut fait prisonnier lors de la bataille de Nantes,

mais sa femme Jeanne repris l'étendard et participa elle même

aux combats en faisant preuve d'une vaillance et d'une audace

formidable.

Le pape clement VI obtint une trève, malheureusement

un agent provocateur lors d'un tournoi de chevalerie fit croire

au roi de France Philippe VI de Valois, qu'Olivier III de Clisson

était du parti de Montfort: il le fit décapiter sur le champ

ce qui ralluma la guerre.

Plan du site

| Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025