Digne les Bains - Préfecture des Alpes de Haute Provence

Retour au Département

Digne est d'origine gauloise ; c'est l'antique

cité des Bodiontici, alliés ou dépendants des Adbicœ. Son nom se

compose de deux mots celtiques, din, eau, et ia, chaude; et, en

effet, il y a dans les environs de cette ville des eaux thermales

que les anciens paraissent avoir connues elles sourdent au pied

d'une montagne aux flancs déchirés, et dont le sommet décrépit ne

laisse voir aucune végétation.

Citée par César, Digna inter

montes posita ; comprise, sous Auguste, dans la province des

Alpes maritimes, Digne, sous Galba, fit partie de la Narbonnaise.

C'est l'une des villes qui eurent le plus à souffrir des invasions.

Vandales, Goths, Lombards, Sarrasins la pillèrent et la saccagèrent

tour à tour. Pour se mettre à l'abri de pareils visiteurs, les habitants

se réfugièrent sur la hauteur voisine, où ils bâtirent une autre

ville dont on voit encore les traces. Plus tard, quand l'épée de

Valentinus eut chassé les Sarrasins du territoire des Basses-Alpes,

des familles descendirent de la ville haute, et le bourg désert

se repeupla.

S'il faut en croire la tradition, vers le IVème

siècle, saint Vincent, venu d'Afrique avec saint Marcellin et saint

Domin, ses compagnons, prêcha, le premier, l'Évangile à Digne. Jaloux

des miracles et des conversions que Vincent y opérait, le diable,

ajoute la légende, s'en vengea en l'écrasant sous la chute d'un

roc, un jour que le saint apôtre, retiré au fond d'une grotte, s'y

livrait à la prière et à la contemplation. A Vincent succéda Domnin,

qui laissa de saints exemples et un nom vénéré dans l'Église. Plus

tard ses successeurs prirent le titre de barons. Au XIIème

siècle, Digne était sous la juridiction de son évêque, et, de toutes

les villes sous le joug épiscopal dans ces temps barbares, c'est

peut-être celle à qui ce joug fut le plus léger.

Pendant qu'à ses

côtés Valence, Gap et Embrun luttaient contre la tyrannie de leurs

évêques, Digne, en effet, vivait tranquille sous les siens. Il y

eut, en 1333, une éclipse totale. A Digne, la frayeur fut telle

parmi le peuple qu'on grava une inscription sur la porte de l'église

de Sainte-Madeleine, en mémoire de la grâce qu'on devait à Dieu

pour avoir échappé à cet accident. Voilà dans quel esprit la politique

des princes de l'Église élevait le peuple au moyen âge et le pasteur

de Digne n'était pas le plus mal partagé ; il avait la garde d'un

troupeau facile à conduire.

Digne passa aux comtes de Provence,

et dès lors finit la souveraineté temporelle de ses évêques. Raymond

Bérenger II y vint recevoir l'hommage des seigneurs. Au commencement

du XVèmesiècle, il s'y tint un concile. Alors cette ville

était l'une des plus importantes de la province. Depuis 1297, les

principaux bourgeois de Digne jouissaient du droit d'élire un consul.

Au XVIème siècle, elle possédait l'un des six tribunaux

qui rassortissaient au sénéchal d'Aix. Bientôt la guerre vint de

nouveau la ravager.

Prise par le duc de Savoie en 1562, reprise

par Lesdiguières, les protestants s'en emparèrent par escalade en

1574. Plus tard, en 1589, elle tomba au pouvoir des ligueurs, qui

la livrèrent, en 1591, au duc de Savoie. Alors Lesdiguières paraît

pour la seconde fois sous les murs de la ville. Après deux jours

de siège et plus de cinquante coups de canon tirés contre l'église,

il s'en rend maître et en chasse l'étranger.

Cependant, quoique

plusieurs fois pillée et saccagée, les malheurs de cette ville avaient

à peine commencé ; l'année 1629, de terrible mémoire, lui réservait

un de ces coups dont se relèvent avec peine les villes qui les subissent.

Jamais, en effet, peste n'exerça de plus cruels ravages que celle

qui s'abattit sur Digne cette année-là. De 10,000 âmes qu'on y comptait,

à peine en resta-t-il 1,500, le fléau passé. C'est au mois de juin

qu'il se déclara. Aussitôt le parlement d'Aix rendit un arrêt portant

défense à tous les habitants de Digne de communiquer avec les lieux

circonvoisins, et à toutes personnes d'entrer dans la ville pestiférée.

Arrêt fatal et imprévoyant, qui causa la plus grande partie des

maux dont cette ville fut accablée. D'abord il ne mourait que trois

personnes par jour, puis quinze. Au commencement de juillet, le

nombre des victimes s'éleva chaque jour à quarante, puis tout à

coup à cent soixante. Le fléau ne cessa qu'en octobre. Voici le

tableau qu'en trace Gassendi ; on croirait lire le sombre et lamentable

récit que fait Thucydide de cette peste qui, suivant l'expression

du poète,

Finibus Cecropiis funestos reddidit agros

,

Vastavitque vias, exhausit civibus urbem.

« Tant que le

fléau dura, dit le célèbre philosophe de Digne, pendant l'espace

de quatre mois, le ciel couvrit la terre d'épais brouillards; la

chaleur fut étouffante, et les orages et les pluies se succédèrent

fréquemment. On observa même une lueur ou météore lumineux, qui

passa sur la ville par un mouvement rapide. Pendant tout ce temps,

on ne vit aucun oiseau dans la ville ni dans les champs. Bien plus,

on ne vit, on n'éprouva pas d'autre maladie que la peste elle-même.

Une des choses les plus surprenantes, c'est l'effet que produisait

la violence de la maladie chez quelques individus. Un, entre autres,

grimpa comme un écureuil le long d'une muraille et, parvenu sur

le toit, se mit à lancer des tuiles qui pleuvaient comme des noix.

Un autre, monté également sur le toit de sa maison à l'aide d'une

échelle, y fit pendant quelque temps toutes sortes de gambades puis,

après en être descendu, se mit à courir devant lui jusqu'à ce que,

se précipitant au milieu des soldats commis à la garde de la ville,

il tomba, frappé d'un coup mortel. Un autre, s'imaginant qu'il pourrait

voler, étendit ses bras en guise d'ailes, se précipita d'un lieu

élevé et se brisa en mille pièces. Un autre, se figurant qu'il était

dans un navire battu par la tempête, se mit à jeter ses meubles

par la fenêtre, comme si c'étaient des marchandises. Enfin, un père

en vint à saisir son jeune enfant et à le précipiter tout vivant,

les bras tendus hors de la croisée, sur le pavé de la rue. Ajouterons-nous

maintenant que la nature de la maladie était telle que plusieurs

personnes ont survécu après avoir passé pour mortes pendant plusieurs

jours? Ajouterons-nous qu'il a dû nécessairement arriver que des

malades encore vivants aient été ensevelis ? car, tant que les fossoyeurs

purent suffire à leur tâche, ils s'empressèrent, sans laisser s'écouler

le temps nécessaire, d'enlever tous ceux qui leur paraissaient privés

de sentiment et de vie. Quelques-uns, revenant à eux pendant qu'on

les transportait, se précipitèrent hors du chariot sur lequel étaient

entassés les cadavres. Une jeune fille de vingt ans, déjà jetée

dans la fosse, donna des signes de vie et en fut retirée. Une autre,

âgée de vingt-cinq ans, après avoir passé trois jours, privée de

sentiment, dans un sillon de vigne, sortit le quatrième jour de

son état de léthargie. Une veuve resta six jours entiers sans avoir

conscience de son existence. Un malade, regardé comme mort, ne put

pas être enseveli parce que sa femme, qui avait creusé sa fosse

de ses propres mains, n'était pas assez forte pour l'y plonger elle-même

tout à coup il revient comme d'un profond sommeil, se met à courir

les champs, prédisant l'avenir, annonçant le jugement dernier et

exhortant à la pénitence tous ceux qu'il rencontrait, accablant

de malédictions ceux qui ne tombaient pas à ses genoux et faisant

mille choses bizarres. Les habitants des villages voisins en vinrent

bientôt à un tel degré d'endurcissement, ajoute Gassendi, qu'ils

restèrent complètement insensibles au malheur des Dignois. Quand

la désolation fut à son comble et que les cadavres ne purent plus

être ensevelis, il en resta plus de quinze cents sans sépulture.

On agita un instant la question, et on décida de détruire, par le

feu, la ville et ses habitants. Si cette résolution ne fut pas exécutée,

c'est qu'on apprit au même instant que la peste venait d'envahir

trois ou quatre villes voisines, et l'on comprit qu'en incendiant

la ville de Digne, il fallait aussi les anéantir. On se borna donc

à incendier une maison de campagne située dans un champ voisin de

la ville, et avec elle toute la famille de ses propriétaires, qui

s'y était retirée. Alors les magistrats de la ville se virent dans

la cruelle nécessité de relâcher d'abord, puis d'abandonner tout

à fait les rênes de l'administration ; la ville se trouva bientôt

sans consuls, sans juges, sans culte divin; les ouvriers, les employés

de la cité manquèrent à leur tour; l'horloge se tut, les fontaines

tarirent, les moulins s'arrêtèrent, les fours se refroidirent, le

marché resta désert, et on manqua des choses les plus nécessaires

à la vie. Ceux qui se rencontraient dans la rue ne se reconnaissaient

plus et se regardaient comme des ombres vivantes. Heureux celui

qui, dans ces temps affreux, pouvait pourvoir lui-même à ses besoins

et n'était pas obligé de recourir à l'assistance des autres ! Beaucoup

périrent, abandonnés dans les champs, et furent trouvés gisants

sur le sol où ils avaient rendu le dernier soupir. Parmi eux on

trouva une mère dont l'enfant suçait encore les mamelles glacées

par la mort. Quelques petits enfants vécurent du lait de chèvres

qui leur servirent de nourrices. Les pères qui avaient survécu ensevelissaient

leurs enfants ; les enfants inhumaient leurs parents, les époux

leurs femmes, et les femmes leurs maris. De tous ceux qui étaient

morts ou qui avaient survécu, on fit le compte que cinq à peine

avaient pu recevoir les soins et les secours nécessaires. Des familles

nombreuses avaient entièrement disparu »

Tel fut ce grand désastre.

Jamais Digne n'a pu s'en relever. Digne est divisée en tête, en

pied et en tête et en mitan, qui signifie milieu en provençal. Ses

vieilles rues ont conservé leurs noms originels et leur physionomie

primitive ; entre autres la rue Cocu, sur une montagne où l'on entend

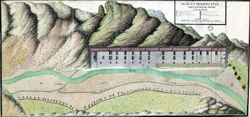

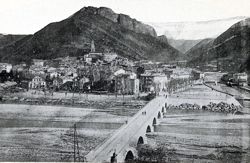

chanter le coucou. Cette ville est généralement mal bâtie. Cependant,

« vue en face du bassin, dont elle occupe la hauteur ; assise, comme

une bergère des Alpes, sur la colline Saint- Jérôme, ses pieds baignés

par la Bléone, avec son vert boulevard pour ceinture et sa vieille

cathédrale pour couronne, elle est d'un aspect charmant. » (Lettres

sur Digne.) Elle s'élève en amphithéâtre au pied de hautes montagnes

qui s'échelonnent derrière elle, et dont les cimes superbes se dressent

à l'horizon, couvertes de neiges éternelles. D'autres montagnes

très escarpées flanquent la ville de chaque côté comme des remparts

et semblent l'oppresser ; elle s'échappe heureusement par la vallée

de la Bléone ; la rivière fait une large trouée dans les montagnes,

et c'est par là que Digne semble respirer. Ce qui reste de l'ancienne

ville n'offre rien de remarquable ; la nouvelle possède de belles

fontaines, deux belles promenades, le boulevard de Gassendi, ombragé

de platanes, et le cours ; un château d'eau, une bibliothèque, une

statue de Gassendi, par Ramus, sur le Pré-de- Foire un pont sur

la Bléone, des casernes, etc. Au centre de la ville s'élève l'église.

A part son clocher surmonté d'un dôme en fer, elle n'a rien qui

frappe les yeux du voyageur. Ce n'est qu'une lourde masse de pierres

sans unité, sans caractère, d'aucun style et d'aucune époque ; mais,

à une petite distance de la ville, au fond d'une étroite vallée,

on découvre l'église de Notre-Dame (ancienne cathédrale), grand

et bel édifice dont la construction remonte à une époque fort reculée,

à Charlemagne, dit-on. Une tour que l'on croit antérieure à l'église

lui sert de clocher. Ses fenêtres cintrées et ses petites colonnes

latérales sont d'un bon style. Deux lions accroupis et grossièrement

sculptés semblent garder l'entrée du lieu saint. Au-dessus du portail,

légèrement ogival et orné de colonnes élégantes, rayonne une magnifique

rosace encore toute garnie de ses vitraux. L'église a la forme d'une

croix latine. Ni le sanctuaire ni le fond du transept ne se terminent

en abside. Toutes les grandes lignes de cette architecture sont

droites, sévères ; la coupe de l'édifice est carrée ; les colonnes

qui ornent les deux arceaux du transept ont des chapiteaux d'un

style très simple et très pur. Cette église, l'une des plus belles

du Midi, récemment restaurée. Si la ville est peu agréable, les

environs en sont charmants.

« On suit, dit un voyageur, à l'est

de la ville, une vallée très étroite, qui vient déboucher dans celle

de la Bléone. Au fond de cette vallée est une petite rivière qu'alimentent

en partie les eaux thermales des bains. A droite et à gauche s'élèvent

deux hautes montagnes très escarpées. Celle de droite est boisée

sur son versant nord. Il y a des gorges cultivées et de petites

maisons de campagne qui doivent être de fraîches habitations d'été.

La vigne grimpe sur les arbres et va chercher quelques rapides rayons

de soleil. Le noyer robuste croît partout, au pied et sur les pentes

abruptes des montagnes, où il semble braver les frimas et les orages.

Les deux principales de ces montagnes vont se rattacher à une haute

chaîne qui est au fond et qui barre complètement la vallée. Celle-ci,

à une petite distance de Digne, est partagée en deux par une troisième

montagne qui s'élève entre les deux autres, et qui, par sa forme,

ressemble à une immense quille de navire amarrée aux rochers du

fond. C'est sur les flancs mêmes de ce vaisseau gigantesque qu'a

été taillé l'étroit chemin qui mène à l'établissement thermal. »

On passe le torrent sur un pont de bois, et l'on arrive à la maison

des bains par une voie creusée dans le roc. Au-dessus de la maison

s'élève un rocher « qui surplombe d'une manière effrayante ; mais,

quels que soient les feux souterrains qui le travaillent, il est

depuis des siècles immobile ; sur ses flancs décharnés rien ne croît,

si ce n'est çà et là quelques tiges rabougries de figuier sauvage

; rien ne vit, si ce n'est de hideux serpents que les tièdes vapeurs

des eaux attirent en assez grand nombre, et qui souvent tombent

engourdis aux pieds des baigneurs. » C'est de dessous le rocher

que sortent les eaux thermales sulfureuses déjà connues du temps

de Pline ; elles sont très efficaces et mériteraient d'être plus

fréquentées. Près de cette ville est le bourg de Champtersier, où

naquit, en 1592, le célèbre Gassendi. Chacun y sait l'histoire du

pauvre berger devenu par son génie l'un des rois de la science et

le rival de Descartes. Après avoir été professeur royal de mathématiques

à Paris, Gassendi mourut chanoine prévôt de la cathédrale de Digne.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.