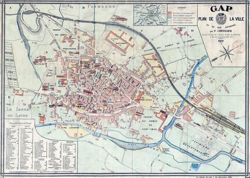

Gap - Préfecture des Hautes Alpes

Retour au Département

Gap (Vap, civitas Vapicentium,Vapigensis,

Vapium, Vappigum, Vapicum) ancienne ville située au pied des

Alpes, sur la rive droite du petit torrent de Luye.

On ignore

l'époque de la fondation de cette ville. On croit qu'elle fut bâtie

par les Caturigenses, peuple du Milanais, que des révolutions chassèrent

de leur pays et conduisirent dans ces contrées. D'autres lui donnent

une origine celtique. S'il faut en croire un savant archéologue,

mille ans avant l'ère chrétienne, la ville de Gap était bâtie sur

le flanc occidental du mont kapados (Saint-Main), où une petite

ferme a même encore retenu l'ancien nom de la montagne. Cité d'un

pagus celtique, puis gallo-grecque, plus tard capitale des Tricorii,

qui prirent part aux expéditions de Belovèse et de Sigovèse, elle

aurait eu pour armoiries une lionne, emblème de toutes les colonies

phocéennes. Du mont Kapados descendue dans la plaine, elle ne fut

point conquise par César. C'est du temps de Néron qu'elle subit

le joug romain. Alors Mansio, comme Brigantium et Caturigæ, comprise

parmi les cent quinze cités gauloises, lorsqu'on divisa cette vaste

région en dix-sept provinces, elle fit partie de la Narbonnaise.

Alors même son enceinte était plus vaste qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Ravagée par les Lombards et les Sarrasins, tour à tour aux Burgondes,

aux Francs, aux empereurs d'Allemagne, aux comtes de Provence, aux

comtes de Forcalquier et aux dauphins de Viennois, cette ville passa

enfin aux rois de France avec le Dauphiné. Son premier évêque fut

saint Démétrius, en 366. Avec le temps, le siège qu'il y fonda prit

de l'importance. Il suivit la fortune temporelle de la ville.

Au Vème siècle, il étendait sa juridiction sur les lieux

qui en relevaient. Cependant les successeurs de Démétrius étaient

loin d'avoir hérité de ses vertus. Hommes de guerre et de plaisir,

ils laissaient volontiers le bâton pastoral pour l'épée et l'Église

pour le monde. Nous avons dit la vie et la fin de Sagittarius. A

son exemple, Rupert, l’un de ses successeurs, commit de tels excès

que le clergé et le peuple s'en plaignirent au pape Alexandre II,

qui le déposa. Saint Arnoux le remplaça et consola, par sa sagesse,

cette Église si longtemps négligée. Ainsi que les seigneurs du Dauphiné,

les évêques gapençais surent se faire leur part dans le démembrement

du royaume de Bourgogne, et les empereurs, en leur octroyant des

titres et des privilèges, ne firent que sanctionner leurs usurpations.

Déjà princes vers la fin du Xème° siècle, ils se qualifiaient

de seigneurs et comtes de Gap. Ils possédaient treize châteaux avec

les régales; le droit de rendre la justice et le pouvoir de frapper

monnaie.

Le dauphin se reconnaissait leur vassal. Par une bulle

de 1178, l'empereur Frédéric condamna quiconque les troublerait

dans la possession de leurs droits et de leurs biens à leur payer

vingt livres d'or.

Cependant, de temps immémorial, Gap jouissait

de certaines franchises. Il avait, entre autres, le droit d'élire

ses consuls, dont la juridiction s'étendait sur la ville et sur

son territoire. De là des luttes d'autorité entre les consuls, le

dauphin et l'évêque. A la fin, la cour de Rome intervint, et par

sentence arbitrale du 5 septembre 1300, elle régla les droits du

dauphin, de l'évêque et de la cité. A l'évêque fut dévolue la garde

des clefs de la ville, ainsi que la police et le costeil ou carcan,

qui étaient auparavant sous la dépendance des consuls. De son côté,

la ville fut tenue de fournir au dauphin cent hommes de pied, armés

et équipés, lorsque des chevauchées auraient lieu dans le Dauphiné.

Cette sentence ne satisfit personne, et la guerre recommença jusqu'en

1378, que les habitants obtinrent de Jacques d'Artaud, alors évêque,

une charte d'affranchissement que ce prélat jura sur les saints

Évangiles, tant pour lui que pour ses successeurs, de respecter

et d'observer inviolablement. Mais les successeurs d'Artaud ne tinrent

point ses promesses.

Pendant le séjour de Louis XI en Dauphiné,

la ville de Gap avait pour évêque Gaucher de Césarée. C'était un

tyran. Près de sept cents familles, fuyant la proscription, s'étaient

réfugiées dans le Champsaur. Ayant fait dresser dans la ville des

fourches patibulaires, l'évêque voulut y faire attacher Jean de

Montorsier, le chef des feudataires et vassaux de Louis, qui méditait

d'étendre les franchises de la cité. Il fallut employer la force

armée pour le délivrer. Le parlement dauphinois cita l'évêque à

comparaître. Il refusa; mais le dauphin (Louis XI) s'empara de ses

châteaux, le soumit au tribut, se déclara souverain de Gap et établit

François de La Roche gardien et défenseur de ses droits. C'est ainsi

qu'il s'essayait à la royauté.

Plus tard, en 1511, Louis XII

se fit reconnaître comme souverain seigneur et justicier de Gap;

il confirma les privilèges de la ville et délia les habitants du

serment de fidélité qu'ils prêtaient aux évêques, dont les juges

d'appeaux perdirent le droit important de justice supérieure. Après

avoir longtemps souffert des guerres féodales, cette ville, tour

à tour huguenote et catholique, paya son tribut aux guerres de religion

qui ensanglantèrent le XVIIème siècle. Il y eut, en 1560,

un premier mouvement protestant. Déjà nombreux dans la ville, les

calvinistes y brûlèrent la croix du mont Calvaire et s'emparèrent

de l'église de Sainte- Colombe, où l'évêque lui-même, Gabriel de

Clermont, parut aux prêches, dépouillé de ses habits pontificaux.

Dix ans après, en 1570, la jeunesse catholique de Gap ayant fait

une sortie dans le Champsaur, sous les ordres du chanoine Lapalu,

elle y trouva Lesdiguières qui revenait de l'Embrunais. Un combat

s'engagea sur les rives du Buzon; la petite armée catholique fut

vaincue et passée au fil de l'épée. Alors Lesdiguières marcha sur

Gap et s'en empara sans coup férir. Chassé par les catholiques,

il y rentra par escalade au milieu du trouble d'une fête, et, pour

tenir la ville en respect, il fit reconstruire l'ancienne forteresse

sarrasine de Puy- More, qui la domine vers le nord-ouest. Cependant

les catholiques essayèrent de reprendre la ville. Après divers combats,

les deux partis signèrent une trêve. La veille du jour où elle devait

expirer, Lesdiguières, rencontrant des dames qui dansaient dans

la prairie de Camarguet, leur promit pour le lendemain des violons.

Des canons foudroyèrent la ville, qui s'empressa de lui envoyer

des otages. A l'avènement de Henri IV, elle se rendit enfin par

capitulation, le 24 août 1589. Alors Lesdiguières déclara, au nom

du roi, que toute guerre civile devait cesser. Le gouverneur de

la ville se retira, et la garde en fut confiée aux habitants. Plus

tard, Richelieu fit raser le fort de Puy-More; mais malheur à la

génération qui le verra se relever pour la troisième fois 1 car,

en 1546, un moine italien, prêchant sur la place Saint-Arnoux, fut

saisi d'une inspiration prophétique en apercevant le coteau de Puy-

More, et, les larmes aux yeux, il prédit qu'à trois reprises différentes

des fortifications y seraient élevées, que Gap aurait à en souffrir

les deux premières fois, mais qu'à la troisième il serait anéanti

de façon à laisser chercher ses traces. Après l'édit de Nantes,

il y eut à Gap un synode général de protestants. On y proposa de

déclarer que le pape était l'Antéchrist.

A la fin du XVIIème

siècle, cette ville fut prise par le duc de Savoie. Son armée y

séjourna deux semaines, commettant toutes sortes d'actes d'hostilité

,violant, brûlant les bastides et les gerbiers de la campagne, et

finalement la pauvre ville de Gap, qui ne trouva point de quoi lui

payer la contribution demandée. Déjà saccagée par les Vandales,

les Goths, les Lombards, les Sarrasins et les huguenots, dépeuplée

par la peste, en 1630, et par la révocation de l'édit de Nantes,

cette ville comptait à peine 8,000 âmes au commencement du XVllème

siècle.

Ce grand désastre réduisit la plupart de ses habitants

à se construire des chaumières dans des lieux inhabités ou à tendre

la main pour vivre. Cependant, grâce à l'industrie de sa population,

Gap se releva de ses ruines, et, depuis la Révolution, sa prospérité

n'a fait que s'accroitre.

Cette ville est située au centre des

Hautes-Alpes, au milieu d'une plaine environnée de collines. Au-delà

s'élèvent en amphithéâtre des montagnes chargées de neige.

Jadis

le territoire de Gap était un lac. Aucune ville n'a plus souffert.

Outre les ravages de la guerre et de la peste, Gap a éprouvé cinq

tremblements de terre en 1264, en 1612, où toutes les maisons furent

ébranlées; en 1644, en 1808 et en 1828. Il y eut, en 1777, un ouragan

extraordinaire qui emporta les toits et dévasta les campagnes. On

y trouve, à une profondeur considérable, non seulement des tombeaux

de brique ou de pierre, mais encore des portes en pierres de taille,

ce qui ne laisse aucun doute sur l'enfoncement du terrain

A la

préfecture, on admire le mausolée de Lesdiguières ; la masse du

sarcophage est en marbre noir du Champsaur, les bas-reliefs en albâtre.

Le connétable y est représenté revêtu de sa cuirasse et de sa cotte

d'armes. La statue est de grandeur naturelle, couchée sur un manteau

; la tête relevée s'appuie sur les premiers doigts de la main gauche.

Au-dessous, on voit des bas-reliefs où sont retracées les principales

actions de sa vie. On a conservé ses gantelets ; son casque percé

d'une balle et cette lance terrible qui frappa, dans ces contrées,

des coups si rudes. Ce monument fut érigé sous les yeux du connétable,

dans son château de Lesdiguières, en Champsaur. On dit que, mécontent

d'abord de l'œuvre du sculpteur, Jacob Richier, il le tint en charte

privée, menaçant de lui ôter la vie s'il ne remplissait promptement

ses vues.

Ce gisant fut donné, en l'an VI, au département des

Hautes-Alpes, par Madame Maugiron de Veynes, propriétaire du château

de Lesdiguières, ce mausolée fut déposé dans une chapelle de la

vieille cathédrale, édifice aujourd'hui démoli, d'où il a été transporté

à la préfecture. Il y avait autrefois à Gap une maison de templiers

près de la porte de Provence, et sur la route de Marseille une maladrerie,

sorte d'établissement fort commun dans cette contrée et fondée à

la suite des croisades. Aux environs est la Tour- Ronde, où l'on

avait placé sans doute, dans le moyen âge, un fanal qui correspondait

avec d'autres signaux dont on voit encore les débris sur les montagnes.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.