Nice - Préfecture des Alpes Maritimes

Retour au Département

Retour Ville d'Art et d'Histoire

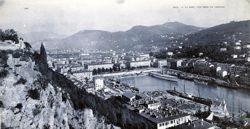

Cette grande et charmante ville est située à

l'embouchure du Paillon (Paglione) et à 6 kilomètres seulement de l'embouchure

du Var, sur le versant méridional d'une colline dont les pentes adoucies

aboutissent à la Méditerranée. Le majestueux rempart de montagnes qui

arrête les vents du nord, l'incroyable richesse de la végétation, font

de ces lieux la résidence la plus salubre, le séjour le plus délicieux

qu'on puisse rencontrer.

Nice tire son nom d'un mot grec qui signifie

Victoire. C'est, en effet, en souvenir d'une victoire qu'ils

venaient de remporter que les Phocéens de Marseille fondèrent cette

ville, dont ils voulaient faire la rivale du port d'Hercule. On fait

remonter la date de cette fondation au IIIème siècle.

La prospérité de Nice fut si rapide, que, dans sa description des villes

italiennes, Strabon la cite immédiatement après Rome. Pendant les guerres

puniques, le grand Scipion y relâche deux fois, et les flottes romaines

y trouvent tout ce qui est nécessaire à leur ravitaillement.

Nice,

comme presque toutes les petites républiques de la Confédération ligurienne,

prit parti contre César et perdit son indépendance après le triomphe

de l’usurpateur.

Pendant la triste période de l'invasion des barbares,

qui firent des Alpes-Maritimes leur grande route vers l'Italie, Nice,

devenue tour à tour la proie des Goths, des Vandales, des Wisigoths,

des Bourguignons et des féroces Lombards, ne fut bientôt plus qu'une

misérable bourgade.

Elle recueillit les habitants de Cimiès, qui

vinrent y chercher un asile après la destruction de leur cité, et, avec

leur aide, elle releva ses propres ruines et retrouva quelque chose

de son ancienne grandeur. Elle ne pouvait toutefois se passer de protecteurs,

dans cet âge de violences ; elle reconnut d'abord la souveraineté des

rois francs, puis se jeta dans les bras de la république génoise, sous

la menace des pirates sarrasins qui commençaient à se montrer sur les

côtes de la Ligurie. Gènes fut souvent impuissante, et les mauvais jours

revinrent ; ils durèrent plus de deux siècles, jusqu'à la venue d'Othon

le Grand, qui, secondé par un vaillant enfant de Nice, Gibalin Grimaldi,

seigneur d'Antibes, délivra pour toujours le pays de ses barbares oppresseurs.

Nice, après cet affranchissement, éprouva de sérieuses difficultés dans

son organisation intérieure. Deux puissantes familles, les Caïs et les

Badat, s'y disputaient l'influence et l'autorité. Les Caïs appuyaient

leur ambition sur les prétentions des comtes de Provence ; les Badat

voulaient une république ces derniers triomphèrent, malgré l'intervention

d'une armée provençale, qui perdit son chef, Raymond-Bérenger III, dans

un assaut sous les murs mêmes de la ville. Alphonse Ier d'Aragon,

dix ans après, en 1176, vengea son prédécesseur. Le courage déployé

par les chevaliers établis dans la cité depuis 1135 ne put la sauver.

Alphonse et ses successeurs usèrent modérément de cette victoire. Le

règne de Bérenger IV compte même parmi les meilleurs jours de Nice.

Nous trouvons de curieux détails sur les mœurs

de cette époque dans une intéressante publication due aux recherches

de Monsieur le commandant Fervel.« Le numéraire était si rare, dit-il,

qu'on prêtait légalement au taux de 20 pour 100. Une charte de 1060

établit pour les denrées de détail les prix suivants en sols melgoriens,

qui représentaient la cinquantième partie d'un marc d'argent une journée

de manœuvres, 3 sols ; un bœuf, 15 sols ; un cheval, 20 sols; un mulet,

17 sols; une paire de souliers, 5 sols un manteau avec capuchon, 18

sols ; une tunique de femme, 25 sols ; une servante, gages annuels,

40 sols; une livre de pain, 3 deniers de viande, 2 deniers et demi de

poisson, 2 deniers.

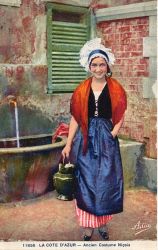

Les hommes des hautes classes, coiffés d'un

petit chapeau de velours noir, portaient les cheveux longs flottant

sur l'épaule, avec les moustaches et la barbe. La chemise, à col tombant,

découvrait une partie de la poitrine. Les robes à longs plis et, en

hiver, les manteaux ajoutaient à la noblesse du costume. Les paysans

et ouvriers n'avaient qu'un épitoge à capuchon. Les dames nobles et

bourgeoises portaient un surcot boutonné qui tombait jusqu'aux talons,

et, pardessus, une tunique descendant jusqu'aux genoux. Leurs cheveux

étaient bouclés, et leur tête couverte d'un long voile qui cachait entièrement

la figure et la gorge. Les femmes du peuple remplaçaient la tunique

par la mantille à capuchon et sans manches leurs cheveux étaient roulés

en couronne au-dessus du front. Un chapeau de forme cubique et à larges

bords, dit capellina, les préservait du soleil et de la pluie. A défaut

de voiles, elles portaient des masques de différentes couleurs car il

n'y avait que les femmes notées d'infamie qui marchassent à découvert.

Elles y étaient forcées si elles y manquaient, toute femme honnête pouvait

leur courir sus. La vie était sobre, active, réglée ; un homme de soixante

ans semblait être dans toute la force de l'âge, et les centenaires n'étaient

point alors des phénomènes. On parlait à Nice la langue provençale avec

la prononciation italienne. Le peuple et les religieux étaient illettrés

en '1189, sur dix-huit moines profès de la célèbre abbaye de Pons, quinze

ne savaient pas écrire leur nom. » La domination des comtes de Provence

et de la maison d'Anjou dura jusqu'au traité de Chambéry signé le 5

octobre 1419, qui consacra la cession de Nice à la Savoie.

Cette

nation, malgré l'habileté de ses princes, ne pouvait efficacement défendre

une place qui devenait la base des opérations des grandes puissances

occidentales dès qu'elles entraient en lutte. Nice eut donc à subir,

pendant trois siècles encore, les calamiteuses alternatives auxquelles

l'exposaient sa position géographique, la politique mobile de ses

maitres

et l'insuffisance des forces qui devaient la protéger.

Toutefois,

ces luttes, quoique inégales, ne furent pas sans gloire. Nice peut citer

avec fierté les exploits des frères Galléan, armateurs intrépides, qui

lancèrent dans son port, le 3 avril,1489, le Saint-Jean, navire de 1,600

tonneaux, qui devint la terreur et l'admiration de la Méditerranée.

Au siècle suivant, quand l'alliance de François Ier et du

terrible sultan Soliman II jeta dans de si grands périls les campagnes

comme les côtes du comté de Nice, la cité assiégée, en 1543, par terre

et par mer, trouve parmi ses enfants une héroïne qui, comme notre Jeanne

de Beauvais, la hache à la main, renversait du haut des murailles le

porte-étendard des janissaires, en criant victoire. Elle s'appelait

Catherine Ségurane. Moins poétique que nos vierges de Picardie et de

Vaucouleurs, elle était d'une laideur repoussante, qui lui avait valu

le surnom de Manufaccia; elle avait trente-sept ans; ses allures

étaient viriles et soldatesques. Elle obtint les honneurs du triomphe,

et on lui éleva dans la suite, sur la porte Parolière, une statue en

pierre, d'un travail brut, comme le modèle.

Chaque période de paix correspond à la date de

quelques agrandissements ou embellissements de la ville.

Après le

traité de Cateau-Cambrésis (1559), la plupart des édifices sont restaurés,

les nobles, les citoyens, rivalisent avec les princes de dévouement

patriotique et de générosité. La paix d'Aix-La-Chapelle, deux siècles

plus tard, est le signal d'améliorations plus notables encore. On étendit

alors la ville Neuve et le faubourg de la Croix-de-Marbre ; le palais

épiscopal fut relevé; les consuls décorèrent la façade de l'hôtel de

ville, et une société de capitalistes organisa la belle promenade de

la Terrasse. La paix, dont le pays a joui depuis 1815, a fait la ville

telle que nous la voyons aujourd'hui.

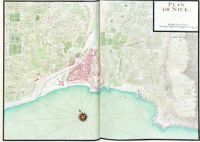

Nice se divise en vieux Nice

et en ville Neuve. Le vieux Nice, situé sur la rive gauche du Paillon,

ressemble à beaucoup de villes du Midi ; les rues en sont étroites,

tortueuses, bâties pour éviter le soleil, et pavées de petites dalles

de granit. Ces ruelles sont bordées de boutiques primitives, qui ne

prennent jour que par leur porte, et sillonnées d'une foule remuante,

couverte de vêtements aux couleurs vives, qui leur donnent un certain

air de ressemblance avec les bazars d'Orient.

Il y a comme une coquetterie du hasard dans le gracieux contraste que présentent ces quartiers pittoresques avec les grandes et belles avenues de la ville Neuve, située sur la rive droite du Paillon, où brille dans tout son éclat le luxe moderne, où s'étalent avec complaisance les opulentes fantaisies de toutes les contrées de l'Europe. L'aspect de toutes ces richesses, la réunion de toutes ces élégances cosmopolites n'est cependant pas ce qui donne à Nice son caractère le plus original et le plus saisissant. La nature y domine, y efface toutes les grâces de la civilisation, toutes les séductions de l'art. Nice, et c'est là son charme suprême, Nice n'est point une ville, c'est un grand parc, où les plus splendides palais disparaissent dans des bosquets d'orangers, sous des touffes de roses. Nice n'est pas plus dans ses rues ombragées que sur la pente de ses collines ou dans l'ombre de ses vallées on ne voit ni où elle commence ni où elle finit; c'est un immense jardin où chacun semble avoir planté sa tente au hasard, sûr de trouver, n'importe sur quel point de ce paradis terrestre, la santé et le bonheur. Nice a peu de monuments. Nous citerons cependant, dans l'ancienne ville, l'antique cathédrale Sainte-Réparade, place Rosetti, l'église Saint- Augustin, dans laquelle Luther prêcha avant sa rupture avec Rome; l'église Saint-Jacques; dans la nouvelle ville, l'église du Vœu ou Saint-Jean-Baptiste, élevée en 1835 par la ville, en reconnaissance d'avoir été préservée du choléra ; l'église Saint- Pierre et la nouvelle église de Notre-Dame de Nice, rue de la Gare, construite dans le style du XIIIème siècle.

Nice est une ville cosmopolite aussi

ne peut-on s'étonner d'y voir un temple anglican, une église écossaise,

une église russe, une église évangélique, un temple allemand, un temple

américain, une synagogue.

Parmi les monuments civils, nous nommerons:

la préfecture, la mairie, la tour de l'Horloge, le tribunal de paix,

le grand lycée, le petit lycée, le théâtre français, le théâtre italien

incendié le 23 mars 1881, mais que l'on doit r~- construire dans un

des nouveaux quartiers les hospices de la Croix, de la Charité, de Saint-Roch,

le palais Lascaris et la galerie des Beaux-Arts, sur le boulevard du

Bouchage. Les plus belles places sont la place ou square Garibaldi,

qui a successivement porté les noms de place Victor et de place Napoléon

la place on square Masséna, décorée de la statue du maréchal ; la place

Charles Albert et la place Cassini, près du port. Outre la promenade

des Terrasses, l'une des plus anciennes de la ville, et de celle du

Château, qui couronne un monticule rocheux de 96 mètres de hauteur,

autrefois occupé par l'ancien château détruit en 1706 par l'ordre de

Louis XIV,

Nice cite avec orgueil la belle promenade des Anglais,

avenue de plus de 2 kilomètres de longueur, bordée de splendides habitations

et ayant pour horizon la côte, et plus loin la mer le jardin public

et le jardin des Phocéens, où s'épanouissent les plantes des tropiques.

Sur le quai Cassini et près du port, qui se compose de deux bassins,

on montre la maison où est né Garibaldi.

Nice est une des stations

d'hiver des plus à la mode et des plus fréquentées ; mais si son climat

est favorable aux goutteux, aux rachitiques, aux asthmatiques et à ceux

que les travaux intellectuels ont affaiblis, il est juste de remarquer

que ce même climat n'est plus aussi favorable aux gens affectés de maladies

de cœur ou dont le système nerveux est attaqué. Nice compte, parmi ses

plus glorieux enfants, les frères Cassini et Garibaldi, dont le nom

appartient désormais à l'histoire. Les opinions et les œuvres de cet

homme remarquable peuvent être discutées ; mais ses adversaires eux-mêmes

reconnaissent en lui une probité indiscutable, une foi indomptable,

le patriotisme le plus pur et le plus ardent.

Nice, une ville qui fait rêver et qui attire comme un aimant les peuples venus du nord de la Loire (Entendons nous bien. Pour nous, les méditerranéens, les gents venus du nord sont les peuples qui demeurent au nord d'Aix en Provence. Après et au delà vivent les esquimaux. - Dixit Marcel Pagnol). Nice comme Canne ou Menton sont avant tout des villes de personnes âgées qui viennent chercher sur la Cote d'Azur une repos bien mérité après une vie de labeur passé dans une ville du nord de la France. Retraité un peu aisée car vivre dans ces villes coutent, hélas, chers. Et oui, ces villes qui font la richesse du littorale méditerranée entre Fréjus et la frontière italienne. sont un havre de paix et de repos, tout au moins pendant la période d'Octobre à Mai. Après commence l'invasion. Invasion pacifique mais qui transforme ces villes tranquilles en une intense fourmilière et où trouver une place de parking pour son véhicule relève de l'exploit.

Nice, célèbre pour sa promenade

Au début

du XIXème siècle c’est un modeste sentier terreux et

graveleux, large de 2 mètres, nommé « Chemin des anglais », reliant

la rive droite du Paillon au faubourg de la Croix de Marbre. Il

est construit par la communauté anglaise hivernante et financé dit-on

par le Révérend Lewis Way. Le document n°107 annexé au Plan régulateur

du Consiglio d'Ornato (lettres patentes du 26 mai 1832) prévoit

une route au bord de mer de l’embouchure du Paillon jusqu’au vallon

Magnan. La libre disposition du littoral est accordée à la municipalité

par les patentes du 5 mai 1835 signées du roi Charles-Albert. Le

29 avril 1836, le Conseil municipal approuve le projet soumis, par

l’architecte de la ville Antoine Scoffier, où figure le tracé, dessiné

dès 1830, avec une extension et un gabarit à l’échelle de l’actuelle

Promenade. En 1844, les travaux d’équipement de cet ouvrage d’art

débutent par un premier tronçon, depuis l’angle sud-est de l’embouchure

du Paillon jusqu’au vallon Saint-Philippe. Il est surélevé de 5

mètres au dessus du niveau de la mer. Sa largeur est de 23 mètres

mais seulement 12 mètres sont exécutés. En 1854-1856, la voie prend

le nom de Promenade des Anglais et est prolongée jusqu'à Magnan

selon le projet de l'architecte François Aune. D'importants travaux

sont ensuite effectués, elle est élargie de 11 mètres en dehors

du talus pour y former une allée à double rangée d'arbres. La promenade

est prolongée jusqu'à Sainte-Hélène en 1878, Carras en 1882, et

enfin jusqu'au Var, en 1903.

Aujourd'hui et doit-on le déplorer

elle est livré à la promenade pétaradent bruyantes et odorante des

véhicules de tout acabit qui l'empruntent à longueur de journée.

La colline du Château

Sur un panneau installé au sommet de la colline

du Château, on peut lire les informations suivantes : «La

Colline du Château, considérée comme le berceau de la Ville de Nice

est un ancien site fortifié occupé par les celto-ligures.

Elle

doit son nom de NIKAIA aux grecs phocéens qui établirent dès le

3ème siècle avant J.C. un comptoir à proximité, sur le

rivage.

Romanisée au début de l'ère chrétienne, elle donna naissance

à la ville haute médiévale où s'élevait l'ancienne cathédrale Sainte

Marie.

Protégée par le château des comtes de Provence, puis des

souverains de la Maison de Savoie, elle fit place au XVIème

siècle à une redoutable citadelle complétée d'un puissant rempart

entourant le ville basse (l'actuel Vieux Nice).

![]() L'ensemble du système défensif fut démantelé sur l'ordre de Louis

XIV, par suite de l'occupation française lors de la guerre de succession

d'Espagne en 1706. La Colline définitivement déchue de sa fonction

stratégique vit s'installer dès 1783 le nouveau cimetière.

L'ensemble du système défensif fut démantelé sur l'ordre de Louis

XIV, par suite de l'occupation française lors de la guerre de succession

d'Espagne en 1706. La Colline définitivement déchue de sa fonction

stratégique vit s'installer dès 1783 le nouveau cimetière.

Elle

fut transformée sous la restauration Sarde en jardin public et embelli

et agrémenté de la cascade dès la fin du XIXème siècle.»

Catherine Ségurane

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.