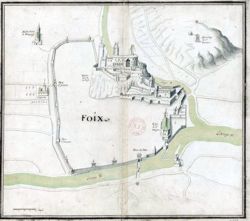

Foix - Préfecture de l'Ariège

Retour au Département

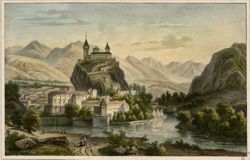

Foix (en occitan Fois [ˈfujs, ˈfujʃ] ) est une

commune française, ancienne capitale du Comté de Foix. La forteresse

joue un rôle prépondérant dans l'histoire militaire médiévale. Assiégé

par Simon de Montfort, il fut occupé entre autres par Gaston Phébus,

et le Comte de Tréville, Capitaine des Mousquetaires. Du haut de son

rocher impressionnant, il domine la ville, contrôle l’accès vers la

haute vallée de l’Ariège, surveille le bas pays, se protège derrière

des murailles imprenables. L’emplacement du château a été stratégiquement

bien choisi car comme la centaine de châteaux forts de l’Ariège (la

plupart sont en ruines de nos jours), il date d’une époque de grande

insécurité, de brigandage, de rivalité de territoire et en plus il devait

commander le passage de la chaine des Pyrénées pour lutter contre les

invasions.

Au Moyen-Age, le château passait pour imprenable :« El

castels es tant fortz qu’el mezis se defent » (le château est si fort

qu’il se défend par lui-même) dit la chanson.

Le château de Foix

abrita de puissants comtes qui furent l'âme de la résistance occitane

pendant la croisade contre les Albigeois et leur comté devient le refuge

privilégié des cathares persécutés.

Les grottes du Roc de Foix au

confluent de l’Ariège et de l’Arget, sur lequel est construit le château

était déjà habité à la préhistoire, une forteresse s’y élève à l’époque

mérovingienne mais le château que nous admirons a été construit autour

de l’an mil.

Il est le berceau de la célèbre famille comtale qui

plus tard s’étendra à la vicomté du Béarn, puis au royaume de Navarre

et même au trône de France en la personne d’Henri IV.

Les Romains

sont les premiers à bâtir un fort sur la colline rocheuse où se trouve

aujourd'hui le château et qui surplombe l'actuelle ville.

La fondation,

en 849, de l'abbaye Saint-Volusien permet le développement d'une vie

urbaine du Xème siècle au XIIème siècle. La ville

connaît son apogée au XIVe siècle.

Le château, dont les premières

bases datent du Xème siècle,est une solide place forte qui

résiste aux assauts répétés de Simon IV de Montfort entre 1211 et 1217,

lors de la croisade des Albigeois ce qui ne l'empêche pas de mettre

à feu et à sang le reste du comté. En 1272, le comte de Foix refuse

de reconnaître la souveraineté du roi de France, Philippe le Hardi prend

en personne la direction d'une expédition contre la ville, le comte

capitule.

En 1290, réunion du Béarn et du comté de Foix, la ville

est pratiquement abandonnée par les comtes. Gaston Phoebus est le dernier

a avoir vécu au château qui, au XVIème siècle perd son caractère

militaire. Le château est ensuite transformé en prison jusqu'en 1864.

En 1536 commencent les première prêches réformées à Foix, et en

1579, l'église de Montgauzy est détruite par les réformés. Le même sort

est réservé à l'abbaye et à son église en 1581. L'année suivante, Foix

est reprise par les catholiques, et en 1589 le comte de Foix, Henri

de Navarre, est couronné roi de France et devient Henri IV.

Le château

de Foix est un château fort qui domine la ville de Foix. Lieu de tourisme

important, il est renommé dans toute l’Ariège comme haut-lieu cathare.

Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par

la liste de 1840.

Le château est mentionné pour la première fois

dans une charte au début du XIème siècle : il a probablement

été construit à la fin du siècle précédent. En 1002, il figure dans

le testament de Roger Ier Trencavel, comte de Carcassonne

qui lègue la forteresse à son fils cadet Bernard. Mais on peut aussi

émettre l’hypothèse, aujourd’hui difficilement vérifiable, qu’il a pris

la suite d’un bâtiment défensif différent et plus ancien.

Ce premier

château féodal était classiquement constitué d’une unique tour dont

on retrouve les bases dans celles de l’Arget et qui était construite

à l’endroit naturellement le plus élevé de l’éperon rocheux. Une enceinte

protégeait le haut du rocher, mur suivant précautionneusement le bord

des falaises et qui ne faisait guère que les rehausser. Ce monument

permit aux comtes d’asseoir leur autorité et de consolider leur implantation

dans la région.

En effet, la famille seigneuriale régnant sur le

pays s’était installée à cet endroit qui permettait de commander les

accès à la haute vallée de l’Ariège, de surveiller de ce point stratégique

le bas pays tout en se protégeant derrière des murailles imprenables.

En 1034, le château devient chef-lieu du comté de Foix et joue un

rôle déterminant dans l’histoire militaire médiévale. Durant les deux

siècles suivants, le château abrite des comtes aux personnalités brillantes

qui furent l’âme de la résistance occitane pendant la croisade contre

les Albigeois et leur comté devint le refuge privilégié des cathares

persécutés.

Le premier sceau comtal connu, celui de Raimond Roger

(1188-1223), comte de Foix au début du XIIIème siècle, comporte

sur une de ses faces un dessin très symbolique du château de Foix. Il

comportait une deuxième tour carré (actuelle tour du milieu) et un grand

bâtiment qui reliait ces deux tours. Ce bâtiment semble avoir possédé

au moins deux étages et fut certainement très différent de ce qui subsiste

aujourd’hui. Il pourrait avoir servi de salle seigneuriale : lieu de

réception et centre décisionnel du comté. La tour carré est nommée dans

les actes médiévaux "tour neuve", ce qui prouve sa construction après

celle de l’Arget.

Deux actes du XIIIème siècle nous renseignent

sommairement sur le nombre d’enceinte et l’occupation des abords du

château et des terrasses en contrebas des tours. Les comtes de Foix

possédaient une maison située dans la montée (près de l’actuel tribunal

de Foix) qui s’effectuait sensiblement suivant le même chemin qu’aujourd'hui.

On accédait au château par deux portes. Le château était protégé par

deux enceintes et comptait également dans ses murs une chapelle et plusieurs

citernes. Notons qu’au XIIIème siècle, les deux tours du

château n’avaient pas de toitures. À cette époque, le château formait

une résidence spacieuse pour le comte, sa famille, ses proches et ses

hommes de guerre. Les fenêtres sont élargies, les sols carrelés de terres

cuites ornées de motifs.

À cette époque, le château dut subir les

attaques des croisés lors de la croisade contre les Albigeois (1208-1249).

En 1211, le chef des croisés Simon de Montfort met le siège devant Toulouse

mais ne parvient pas à prendre la ville. Il décide donc de ravager le

comté de Foix voisin et allié de la maison Toulousaine. Mais les croisés

ne pénètrent que peu dans le comté de Foix. Ils installent leur quartier

d’hiver à Pamiers et opèrent quelques razzias jusqu'à Foix. Mais le

château lui même ne fut pas inquiété par ses opérations de faible envergure

qui touchèrent surtout les faubourgs de Foix.

Le comté de Foix fut

relativement épargné par la croisade dont l’issue fut fatale pour les

comtes de Toulouse. Le traité de Meaux-Paris en 1229 amputa le comté

de Foix sur sa frange Est, en isolant une seigneurie de Mirepoix et

en occupant des positions éparses. En 1241, Roger IV devint comte de

Foix à la mort de son père. Sentant que la situation devenait défavorable,

il refusa pour la première fois depuis le début de la croisade son soutien

militaire au comte de Toulouse, en 1242, précipitant ainsi l'échec de

sa dernière révolte. Roger IV se tint éloigné de l'affaire de Montségur.

a fin du Moyen Âge fut un temps d’aménagements importants et encore

visibles. On entoura la tour de l’Arget d’une chemise probablement à

l’époque du conflit entre Roger Bernard III et les rois de France et

d’Aragon. On perfectionna la tour du milieu, voûtant les plafonds peut

être au début du XIVe siècle comme semble le suggérer le sceau d’Eléonore

de Comminges, femme de Gaston II (1315-1342), comte de Foix et mère

de Gaston Fébus, placé sur la clé de voûte du premier étage. On ajouta

aussi une barbacane et des châtelets sur l’accès donnant sur l’extérieur

de la ville, du côté de la route de St-Girons. Le premier châtelet commandait

deux échauguettes surveillant la montée. Le châtelet supérieur renforçait

une barbacane et la défense des lices, première plateforme intérieure

du château. Ces nouvelles constructions alliaient la pierre calcaire

du rocher et la brique qui réapparaît au XIVème siècle dans

les constructions militaires de la région. Les deux donjons furent dotés

d'un crénelage.

Mais surtout, on construisit une troisième et dernière

tour durant la première moitié du XVème siècle. Cette tour

ronde fut d'emblée conçue comme un bâtiment voué à la résidence plus

qu'à la défense : porte au rez-de-chaussée alors que les tours militaires

ne connaissent aucune ouverture avant le premier étage, fenêtres largement

ouvertes, cheminées et conduits indépendants sur quatre étages, latrines

avec conduit d'évacuation, plafonds voûtés. La tour ronde fut un travail

d’architecture complexe et coûteux qui fut entrepris sous le règne de

Gaston Fébus.

Ce dernier, comte de Foix très puissant de 1343 à

1391 gagna à Launac en 1362 une importante bataille contre la maison

rivale d’Armagnac qui lui disputait son héritage de Béarn. Beaucoup

de grands seigneurs du Sud-Ouest furent fait prisonnier par les Fuxéens

au cours de la bataille et Fébus les fit enfermer au château de Foix

en attendant que leurs familles et leurs proches puissent acquitter

les rançons qui permettraient de les libérer. Ainsi les comtes d'Armagnac

et de Comminges, les seigneurs d’Albret, Jean de la Barte, les seigneurs

de Pardalha furent enfermés quelques mois dans les prisons du château

de Foix avant d’être transférés vers Pamiers puis vers Mazères pour

assouplir leur détention. C’est sans doute avec l’argent des rançons

que Fébus réalisa de nombreux travaux et aménagements dans les châteaux

qu’il possédait dont celui de Foix.

La tour ronde mesure 32 mètres

de haut et ses murs atteignent 4 mètres d'épaisseur. Pour être plus

facilement aménagées, les salles sont de plan hexagonal et s’affranchissent

de la forme ronde de l’extérieur de la tour. Pour en faire un bâtiment

somptueux, on utilisa même des pierres taillées dans une carrière de

grès a quelques kilomètres de Foix alors qu’il était plutôt d’usage

dans la région de tailler directement les rochers où étaient bâtis les

châteaux. Le grès peut être ouvragé beaucoup plus finement que le calcaire

du rocher de Foix, il peut même être scié très régulièrement. Pourtant

malgré ses aménagements, les comtes de Foix devenus vicomtes de Béarn,

de Marsan et de Gavardan et qui vivent à Orthez, délaissent de plus

en plus le château lorsqu'ils viennent séjourner dans le pays de Foix,

au profit du château de Mazères et du palais des gouverneurs (l'actuel

tribunal) situé en contrebas.

Le château-caserne : garnisons et

gouverneurs du XVe au XVIIIe siècle

À cette époque le château de

Foix n’est pas abandonné pour autant ce qui protégea le bâtiment de

la possibilité de s’en servir comme carrière par les habitants de la

ville et donc le protégea de la ruine.

Au milieu du XVe siècle,

la tour ronde ou une partie de celle-ci servait de dépot pour les archives

comtales. Le château fut très vite transformé en caserne et livré à

lui-même, ce qui accéléra sa dégradation. En 1570, il y avait huit hommes

en garnison dans le château, ce qui peu paraître faible mais aisément

compréhensible en l’absence de conflits. Seule la chapelle fut entretenue

de façon régulière. Les abords du rocher déjà embroussaillés servaient

aux habitants pour faire paître les troupeaux et étendre leurs draps.

Le château avait alors piètre allure.

À partir de 1479, le comte

de Foix devient roi de Navarre et le dernier d’entre eux, devenu Henri

IV, roi de France en 1607, annexe ses terres pyrénéennes à la France.

Siège du gouverneur du Pays de Foix depuis le XVe siècle, le château

continue à assurer la défense du Pays, notamment pendant les guerres

de religion.

Après l'ordre de rasement de Richelieu (1632-1638),

le château faillit être démoli mais la décision ne fut jamais appliquée.

À cette époque, nombre de châteaux furent rasés car il était trop coûteux

de les garder et ces bâtiments pouvaient se révéler dangereux si on

ne les contrôlaient pas. C’est ce qui va arriver à un dizaine de châteaux

dans la vallée de l’Ariège (dont ceux de Pamiers et de Mazéres).

En 1635 commença, dans le cadre de la guerre de Trente Ans, une guerre

contre l’Espagne qui aboutit en 1659 au Traité des Pyrénées et on retrouva

une utilité au château de Foix proche de la frontière tout en oubliant

l'ordre de démolition. L’ouvrage fortifié demeura ainsi une garnison

jusqu’à ce qu’au milieu du XVIIe siècle on commence à y installer plus

ou moins régulièrement des prisonniers.

De la prison au Musée départemental

En réalité, le château avait déjà servit de prison au Moyen Âge

car les comtes de Foix étaient justiciers. Mais un espace réduit était

à cette époque dévolu à cette fonction. À partir du XVIIIe siècle et

surtout au début du XIXe siècle, le château et ses tours furent entièrement

transformés en prison. À la Révolution, lors de la création du département

de l’Ariège, ce pénitencier devint départemental. La prison rassembla

alors des personnes qui étaient accusées ou prévenues, en attente de

jugement et celles qui étaient condamnées à de courtes peines. L’origine

des prisonniers est très disparate : mendiants, bandits de grands chemins,

hommes emprisonnés pour délits forestiers.

La fonction de prison

conduisit à de nombreuses modifications architecturales du château.

Des grilles furent posées sur les ouvertures, des portes de cellules

solides furent installées avec des serrures efficaces. On construisit

de nouveaux bâtiments sur les terrasses Est pour y abriter l’administration

pénitentiaire. Les prisonniers gravèrent des graffitis sur les murs

de leurs cellules et on peut encore les observer dans les différentes

salles de la tour ronde qui servait de cachots. Les conditions de détentions

étaient effroyables. De plus la prison souffrit chroniquement d’une

surpopulation et du manque d'espace. Au début du XIXe siècle, les détenus

étaient une petite centaine, leur nombre atteint presque 200 en 1859

et le faible nombre de salle ne permettait pas de les séparer selon

les crimes et délits commis comme la loi l’imposait. On finit donc par

construire une prison moderne dans la ville de Foix et l'on déplaça

les prisonniers, créant en 1864 et pour une courte durée un dépôt de

mendicité sur le site.

La fin du XIXe siècle connut en Europe un

regain d’intérêt pour le Moyen Âge et le patrimoine historique. Le château

fut alors classé Monument Historique et restauré sous la direction de

Paul Boeswillwald ancien collaborateur de Viollet-le-Duc lors de la

restauration de la cité de Carcassonne. Les restaurateurs tentèrent

de revenir au monument médiéval ou plutôt à la conception qu’ils en

avaient. Le château qui s’offre à nos yeux aujourd’hui est le fruit

de cette restauration.

Depuis 1930, le château abrite les collections

du musée départemental de l’Ariège. Préhistoire, archéologie gallo-romaine

et médiévale témoignent de l’histoire de l’Ariège depuis les temps les

plus anciens. Actuellement, le musée redéploie les collections autour

de l’histoire du site du château s’attachant à restituer la vie à Foix

au temps des comtes. En quittant Foix, on peut apercevoir encore le

château qui trône.

Article de Freddy Mulongo,

publié le vendredi 6 avril 2012

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.