Tulle - Préfecture de la Corèze

Retour

au Département

Retour Ville d'Art et d'Histoire

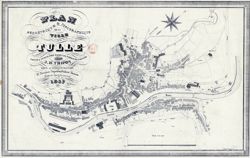

Tulle (Tutela Nevoricum Castrum Tutelense)

est une ville ancienne, chef-lieu de préfecture du département de

la Corrèze, est pittoresquement située entre plusieurs vallons étroits,

au confluent des rivières de Corrèze et de Solane, partie sur le

penchant et partie au pied d'une colline, dans un pays très montueux

et coupé de précipices. C'était primitivement un château d'origine

gauloise, désigné par les Romains sous le nom de Castrum Tullum,

Castrum Tulense, Tulla, Tutela. Ce nom s'est transformé au moyen

âge en celui de Tucle, d'où l'on a fait Tulle. Suivant une ancienne

légende, saint Martial, apôtre de l'Aquitaine, fit à Tutela sa première

prédication vers la fin du Ier siècle de l'ère chrétienne.

On rapporte qu'il fut flagellé dans la ruelle del Tour del Sente.

Une image expiatoire, qui n'existe plus aujourd'hui, rappelait autrefois

à la piété des fidèles ce fait plus ou moins authentique.

Les

antiquaires ont signalé les traces d'une voie romaine près des murs

de Tutela. Cette route, qui mettait Lucdunum, aujourd’hui Lyon en

communication avec l'extrémité de l'Aquitaine, traversait le département

de la Corrèze dans la direction d'Eygurande, Ussel, Lopleau, Fontmartin

et Brive elle passait près de Tulle, dont elle était séparée par

la Corrèze, et communiquait avec cette ville par le pont Chauzinet

ou du Péage ; un embranchement aboutissait à Uzerche en longeant

le faubourg de la Rivière. Sur cette route furent construits le

faubourg d'Alverges ou des Auberges et celui du Lion-d'Or par extension

de celui de Canton précédemment formé à la tête du pont. Les Romains

firent, dit-on, du château de Tutela un poste avancé, destiné à

protéger contre toute surprise leurs légions, qui cam paient à l'est,

vers-Naves et Tintiniac. Il est possible que Tulle doive, en effet,

son origine à une forteresse romaine.

Peut-être doit-elle plutôt

la rapporter au monastère qui s'élevait à l'extrémité de l'angle

presque droit formé par les deux rivières. C'était le célèbre couvent

de Saint-Martin, fondé, suivant la tradition, par saint Martin lui-même,

vers le milieu du IVème siècle. L'enceinte de Tulle était

percée par quatre portes principales : celle de Ia Rivière ou des

Moulins ; celle du pont Chauzinet ou de l'Évêché ; celle des Mazeaux

ou de la Barrière ; celle de Chanac ou de la Barussie. L'entrée

de ces portes était défendue par des tours. Le mur d'enceinte était

couronné par une galerie de circulation à laquelle on communiquait

par des escaliers placés de distance en distance. Il y avait, en

outre, deux petites portes ou guichets l'une au nord, au bout de

la rue qui en a gardé le nom l'autre au midi, près dit clocher,

à l'endroit qu'on appelait i>Lou pount dos Seignours . C'est par

là qu'on communiquait avec l'enclos du monastère, qui, bien qu'enfermé

dans l'enceinte générale, était encore séparé de celle de la ville.

Une des portes de Saint-Martin était au bas de la rue dite du Fort-Saint-Pierre,

à côté et au pied de la tour Maige.

Au commencement du Vème

siècle, les barbares franchirent le Rhin et ravagèrent toutes les

provinces de la Gaule. Pendant deux années (407-409), l'Aquitaine,

laissée sans défenseurs par l'impuissant Honorius, fut en proie

aux dévastations des Alains, des Suèves et des Vandales. Salvien,

dans son traité De Gubernation Dei, a tracé le sombre tableau de

cet effroyable bouleversement. Il nomme seulement les grandes cités

qui furent mises à sac et détruites par le feu. Il ne parle pas

de Tutela. On croit que cette ville n'avait pas encore acquis d'importance

et qu'elle dut son accroissement à la ruine d'une ville voisine

beaucoup plus ancienne, celle de Tintiniac. Tulle passa, ainsi que

le monastère, sous la domination des Wisigoths, qui fondèrent, en

419, le royaume de Toulouse. Elle suivit le sort de l'Aquitaine

et reconnut l'autorité des Francs après la victoire de Clovis à

Vouillé, en 507.

Dans ces temps reculés, son histoire est fort

obscure. On sait pourtant que le monastère fut pillé, auIXème

siècle, par les Normands. Pendant la guerre de Cent ans, Tulle fut

deux fois assiégée par Henri de Lancastre, qui s'en empara, après

une vigoureuse résistance, le 10 novembre 1346. La ville fut bientôt

délivrée par le comte d'Armagnac. Les Anglais reparurent en 1369

mais les habitants les repoussèrent, et Charles V, pour récompenser

leur courage, leur accorda d'importants privilèges par lettres patentes

du mois de mai 1370. Il anoblit six des principales familles bourgeoises

de la ville, savoir Durand de Lespicier, Jean et Guillaume de Bossac,

Jean et Raymond de Saint-Salvadour, et Guillaume de Labeylie. Au

XIVème siècle, survinrent les querelles de religion.

Henri, vicomte de Turenne, s'empara de Tulle en 1585, pour le roi

de Navarre, et y établit son lieutenant Lamaurie, en qualité de

gouverneur. Cet officier y passa l'hiver et se rendit odieux par

ses déprédations. Malgré ses prétentions au titre de capitale du

bas Limousin, que lui disputait Brive-la-Gaillarde, Tulle continua

d'être, jusqu'à la Révolution, une petite ville presque inconnue

des géographes et des historiens. C'était le siège d'une sénéchaussée,

d'un présidial, d'une élection et d'un évêché. Voilà tout ce qu'on

en peut dire. Le Voyageur Français de l'abbé Delaporte de 1761 en

parle avec un mépris peu déguisé, mais assurément peu mérité aujourd'hui.

Figurez-vous, dit-il, une ville mal située, mal bâtie, peuplée

d'ouvriers, d'écoliers et de suppôts de la justice, et vous n'aurez

encore qu'une faible idée de cet ennuyeux séjour, que je quitterai

le plus promptement qu'il me sera possible. »

Le collège

de Tulle, situé dans le vallon sur les bords de la Corrèze, fut

occupé par les jésuites depuis 1620 jusqu'à leur suppression, ensuite

par des théatins; c'était la seconde maison de cet ordre qu'il y

eût en France, après celle de Paris. En 1670, on bâtit l'hôpital,

au-delà de la rivière, sur l'emplacement d'un ancien couvent de

moines de Cluny. Il y avait autrefois dans la ville un couvent de

cordeliers, fondé en 1491. Ces moines furent remplacés, en 1601,

par des Pères récollets, dont la communauté se glorifiait d'être

la première qui eût été établie en France. Tulle possédait encore

un couvent de feuillants et plusieurs autres communautés religieuses.

Le principal édifice de la ville est la cathédrale. C'est l'église

de l'ancien monastère de Saint-Martin. Détruit en 846, ce monastère

fut entièrement rétabli vers 930. Le pape Jean XXII l'érigea, au

commencement du XIVèmesiècle en abbaye. L'abbé Arnaud

de Saint-Astier fut élevé à la dignité épiscopale et devint le premier

évêque de ce petit diocèse, formé par un démembrement de celui de

Limoges. Le monastère continua d'être occupé par des bénédictins,

qui conservèrent leur règle jusqu'en 1516 ; ils furent alors sécularisés

et remplacés par des chanoines. L'église était devenue cathédrale

depuis que l'abbé de Saint-Astier avait reçu le titre d'évêque.

Détruite par les Normands, au IVème siècle, relevée quelques

années après et réparée de nouveau en 1103, elle offre aux regards

des artistes et des archéologues de curieux détails d'architecture.

Une tour carrée forme le clocher. Cette tour est admirable par la

solidité de sa construction, par sa hauteur de 71 mètres, c'est

le monument le plus élevé de la Corrèze, et en même temps par son

élégance. Son rez-de-chaussée présente un porche percé de quatre

portes, trois qui s'ouvrent en dehors, et la quatrième dans l'église.

A une certaine hauteur, les quatre angles de cette tour sont occupés

par quatre tourelles qui se terminent en aiguille. Le corps principal

de la tour s'élève beaucoup plus haut et se termine également en

forme de pyramide. Dans un angle du porche, à l'entrée de l'église,

on voyait autrefois le tombeau de plusieurs vicomtes de Turenne.

Le cardinal de Bouillon le fit remplacer par une table de marbre

avec une inscription en latin dont voici la traduction « Sous ce

caveau sont renfermés les corps des anciens vicomtes de Turenne,

dont les tombeaux menaçaient ruine et gênaient l'entrée de l'église.

Le sérénissime prince Emmanuel-Théodore, cardinal de Bouillon, pour

conserver la mémoire de ses aïeux, a fait placer ici cette inscription.

» Outre l'église, monument historique, Tulle possède les restes

du cloître et de la salle capitulaire de l'ancienne abbaye de Saint-Martin.

Depuis la réorganisation administrative de la France et le changement

des provinces en départements, Tulle, érigée en chef-lieu de préfecture,

doit à ce titre une certaine importance officielle ; elle s'est

beaucoup embellie nous ne doutons même pas que, si l'auteur du Voyageur

Français pouvait la revoir aujourd'hui, il ne finirait par s'y plaire

et regretter son jugement passé ; quand les anciennes maisons auront

achevé de disparaître elle sera certainement un séjour agréable

et pittoresque. « On prétend, dit M. A. Hugo, que l'espèce de dentelle

nommée point de Tulle a été inventée à Tulle, et des ouvrages statistiques

très vantés, publiés de nos jours, répètent que cette ville est

encore le lieu central de cette fabrication ; nous pouvons affirmer

qu'il n'y existe, non plus que dans le département, aucun ouvrier

en tulle. » Il est même de notoriété publique que depuis un temps

immémorial on n'y a vu aucun métier de point de Tulle.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.