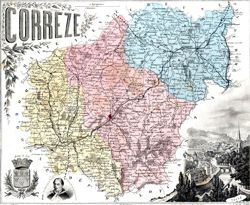

Histoire de la Corrèze

Le département a été créé à la Révolution

française, le 4 mars 1790, en application de la loi du 22

décembre 1789, à partir d'une partie de la province du Limousin.

Les peuples qui, avant la conquête romaine, habitaient

le territoire dont se compose aujourd'hui le département

de la Corrèze étaient les Lémovices ; le nord était cependant

occupé par quelques tribus des Arvernes,tandis qu'au midi

les dernières familles des Lémovices se confondaient avec

les Petrocorii. Ces tribus vivaient indépendantes sous la

direction religieuse des druides, et l'on trouve encore

dans la Corrèze des traces de leur ancien culte, ce sont

des peulvens, des dolmens, des tombelles, des pierres branlantes.

Le dolmen de Clairfage est un des plus curieux de ces monuments

; les noms des communes de Pierrefite et de Peyrelevade

constatent l'existence d'anciens peulvens.

Lorsque,

en l'an 50, les Romains, sous la conduite de Jules César,

firent la conquête des Gaules après dix années de combats

acharnés, les tribus limousines de la race des Arvernes

furent les dernières qui combattirent pour l'indépendance

nationale; elles ne se soumirent qu'après la défaite et

la mort de Vercingétorix, le héros de ces contrées, auquel

elles avaient envoyé un contingent de dix mille hommes à

Alésia.

Le pays des Lémovices et celui des Arvernes furent, en effet, ceux dans lesquels les Gaulois purent le mieux défendre leur liberté âpres montagnes, torrents, gorges inaccessibles, vastes forêts, tout s'y rencontrait pour en faire un pays admirablement approprié au genre de guerre que les Gaulois faisaient alors guerre de surprise et d'embuscade, où ils opposèrent le plus souvent la ruse et l'agilité au nombre et à la tactique. D'ailleurs, les Lémovices possédaient des forteresses retranchées, et ces oppidums sont nombreuses dans le département. Situées pour la plupart sur des sommets élevés, entourées d'un ou de plusieurs fossés et formées d'énormes quartiers de roches brutes disposées en murailles perpendiculaires, elles devaient offrir une retraite assurée contre un ennemi qui ne connaissait que très imparfaitement le pays. La plus curieuse de toutes est celle de Roc-de-Vie, placée sur le cône tronqué d'un mamelon isolé, d'où l'on peut découvrir tous les plateaux à dix lieues à la ronde.

Sur des puys secondaires existent

autour de l'horizon des forts plus petits, disposés de façon

à communiquer, soit par des feux, soit par d'autres signaux,

avec la forteresse principale : on en compte ainsi huit,

qui sont: Puy-Chastellux, Puy-de-Fourches, Puy-Chameil,

Puy-Sarjani, Puy-de-las-Flours, Puy-Pauliac, Puy-du-Sault

et Puy-Bernère.

Une fois maîtres du pays, les Romains

ne s'y établirent pas d'abord aussi complètement que dans

les riches plaines de la Loire, de la Seine et du Rhône

ils se contentèrent de l'occuper militairement à l'aide

de quelques postes fortifiés et de camps retranchés, dont

on reconnaît encore les traces, et peut-être ne firent-ils

qu'occuper, en perfectionnant les moyens de défense, les

anciens ouvrages fortifiés des vaincus. Quelques-unes de

ces positions militaires, plus favorablement placées sur

les voies romaines qui couvrirent bientôt le pays de leur

réseau, ou dans leur voisinage, devinrent par la suite des

centres de population telle fut, par exemple, l'origine

de Masseret, d'Uzerche, d'Yssandon, d'Ussel et de Tintiguac.

Le savant Baluze a cru reconnaître dans cette dernière la

Rastiatum de Ptolémée. Il paraît certain que ce lieu a été

une station romaine. Les noms des villages environnants

sont latins Césarin, Bach, Montjove, etc. Baluze reconnut

de son temps, à Tintignac, l'existence de ruines ayant l'apparence

d'un ancien amphithéâtre, et, dans le pays, le lieu où il

les vit se nomme encore les arènes.

Si à ces traces du

séjour des Romains nous ajoutons deux ou trois tours ruinées,

des restes de voies militaires, des aqueducs souterrains,

quelques bustes mutilés, des tronçons de statues, un aigle

colossal en granit, des vases, des urnes, des médailles,

etc., nous aurons complété le catalogue des antiquités romaines

du département de la Corrèze.

Les Romains avaient compris

le pays dans la première Aquitaine, ils y dominèrent pendant

cinq siècles ; l'événement le plus important pendant cette

longue période fut la prédication de l'Évangile, qui vint

consoler les populations vaincues et leur donner la patience

et l'espérance d'un avenir meilleur. Si nous en croyons

les écrivains ecclésiastiques, ce serait saint Martial qui

aurait été l'apôtre du Limousin. Une ancienne tradition

veut même qu'il ait séjourné à Uzerche, à La Grafouillère,

à Tulle, et il aurait fait dans cette dernière ville plusieurs

conversions et des miracles.

Le séjour de saint Martial

à Tulle est, pour les historiens du pays, un fait au moins

douteux « Tulle, disent-ils, n'existait pas encore et

ne fut fondée qu'à une époque bien plus éloignée. »

Peut-être doit-on concilier l'histoire

avec la tradition, en rapportant à Tintignac ou Rastiatum,

lieu voisin de Tulle, les faits que la légende religieuse

placée à Tulle. Quoi qu'il en soit, après la mission de

saint Martial, le nombre des chrétiens alla toujours en

augmentant, malgré les persécutions ordonnées par les empereurs

romains et pendant lesquelles eut lieu le martyre de saint

Ferréol, évêque de Limoges de sainte Fortunée, qui, selon

la tradition, a donné son nom au bourg de Sainte-Fortunade,

où elle reçut la mort. Vers le IVème siècle,

saint Martin parcourut aussi le bas Limousin il prêcha le

christianisme à Brive, qui était déjà une ville importante,

et il y reçut la palme du martyre. Les premières églises

qui furent élevées dans le pays furent consacrées à saint

Martial et à saint Martin, que l'on regardait comme les

apôtres de la contrée. Lors de l'invasion des barbares,

les Vandales et les Alains ravagèrent le pays, brûlant les

églises et les villes. Après eux vinrent les Wisigoths ceux-ci

s'emparèrent de l'Aquitaine, et leur domination s'étendit

sur la région qui forme aujourd'hui le département de la

Corrèze; elle fut assez douce pour les Gallo-Romains, qui

s'inquiétèrent peu d'abord de voir les lourds impôts dont

on les accablait passer des mains des empereurs à celles

d'un maître barbare. Mais les Wisigoths étaient ariens ;

ils persécutèrent donc l'Église d'Aquitaine. Les prêtres

du bas Limousin joignirent sans doute leurs prières à celles

des évêques auprès de Clovis, et celui-ci, à la suite de

la grande victoire de Vouillé, en 507, mit un terme à leurs

exactions en s'emparant de la contrée. Les Francs s'avancèrent

dans l'Aquitaine en trois colonnes; l'une d'elles, qui était

commandée par Thierry, fils aîné de Clovis, et qui fut dirigée

vers Narbonne et la Septimanie, traversa le pays dont nous

esquissons ici l'histoire.

A l'époque du partage de

la monarchie franque, le pays de la Corrèze fit partie du

royaume de Paris, qui eut Caribert pour roi; puis, à la

mort de celui-ci, il passa sous la domination de Childéric,

roi de Soissons. Quelque temps après, le Limousin fit cause

commune avec le reste du Midi, qui voulut se donner pour

roi un fils naturel de Clotaire Ier, nommé Gondowald.

Ce fut, dit-on, à Brive même que ses soldats l'élevèrent

sur le pavois, en 584. Mais, quelque temps après, il fut

assassiné près de Saint-Bertrand-de-Comminges. Ses soldats

n'avaient pas respecté l'église de Saint-Martin et y avaient

mis le feu.

Ce malheureux pays du bas Limousin fut encore

ravagé une première fois par les Sarrasins et pendant la

guerre d'indépendance de l'Aquitaine que Ilunald et «~aïfre

les descendants de Caribert, fils de Dagobert, soutinrent

de 760 à 770 contre Pépin le Bref et Charlemagne; plusieurs

combats furent même livrés dans les environsd'Yssandon,

d'Allassac et de Turenne. Charlemagne, vainqueur de Waïfre,

établit dans le Limousin des comtes ou gouverneurs, tige

des grandes maisons féodales, des vicomtes de Ségur, de

Tulle, de Turenne, de Combornet de Ventadour.

La Corrèze

fit à cette époque partie du royaume d'Aquitaine, que constitua

pour son fils l'illustre fondateur de la dynastie carlovingienne.

Il avait encore traversé le pays en se rendant sur les frontières

d'Espagne, en 774, et, témoin des désastres qu'avaient occasionnés

les guerres précédentes, il s'efforça de cicatriser les

plaies et de relever les ruines. L'église d'Uzerche conserve

encore deux reliquaires qu'on attribue à la munificence

de ce prince. La tradition veut aussi que son neveu, le

célèbre Roland, ait donné à la chapelle de Notre- Dame-de-Rocamadour

une somme d'argent d'un poids égal à celui de son invincible

épée. Cette arme terrible y fut, dit-on, déposée après sa

mort, contrairement à la poétique légende qui représente

Roland brisant avant d'expirer la fameuse Durandal, au milieu

des rochers de Roncevaux. La tradition locale explique par

un hasard des guerres suivantes la porte de la précieuse

relique et son remplacement par cette masse de fer qu'on

montre aux pèlerins sous le nom de sabre dc Roland. On raconte

encore que Charlemagne, dans une des tournées d'exploration

qu'il fit pour établir dans les pays d'outre-Loire une administration

vigilante et réparatrice, s'arrêta dans sa résidence royale

de Jucondiacum Joac, près de Limoges, et vint, dit le cartulaire

de Charroux, chercher une distraction à ses grands travaux

dans une villa du comte Roger. Il y rencontra un gentilhomme

breton qui rapportait de Jérusalem un morceau de la vraie

croix. Le pèlerin consentit, sur la demande du monarque,

à déposer dans ce même lieu cette relique sainte. Charles

y fit construire aussitôt un monastère qu'il affranchit

de toute juridiction épiscopale et laïque, suivant des lettres

patentes approuvées et confirmées par le pape Léon III.

Le comte de Limoges plaça dans le nouvel établissement

douze religieux sous la direction de David, qui en fut le

premier abbé, et leur donna, par testament, plusieurs terres

ainsi que le château et le couvent de Saint-Angel. Ce dernier

cloître, situé à huit kilomètres d'Ussel, dans le bas Limousin,

avait été fondé vers 798 par Roger et son épouse Euphrasie,

qui lui donnèrent les châtellenies de Saint-Angel et de

Nontron, et y établirent douze moines avec un prieur qui

devait comparaitre en personne au chapitre général de Charroux.

Le couvent de Saint- Angel demeura, jusqu'au XIIIème

siècle, sous la protection des seigneurs de Mirabel qui

transmirent leurs biens et leurs privilèges aux seigneurs

de Champiers. Ceux-ci les léguèrent à Guérin de Valon, à

la charge par lui de prendre les titres et armes des maisons

de Champiers et du Boucheron, qui avaient une origine commune.

Les seigneurs de Champiers et leurs héritiers rendirent

jusqu'au XVIème, siècle foi et hommage à l'abbé

de Charroux, pour le château de Saint-Angel, situé à quelque

distance de l'abbaye de ce nom.

En 1676, l'évêque de

Limoges, François de La Fayette, céda au cardinal de Bouillon

le prieuré de Saint-Angel, qui fut réuni quelque temps après

à la congrégation des bénédictins de Saint-Maur. Grand nombre

de nobles personnages des environs furent inhumés dans ce

monastère ou lui léguèrent de pieuses fondations. De ce

nombre furent Èbles de Ventadour, Bernard, abbé de Tulle;

Guillaume de Lastours, Aymeric Gilbert; Jourdain, abbé de

Charroux; Isabelle de Correlas, dame de Châteauvert, Charlotte

de Rochefort, Aymeric et Geoffroy de Rochefort, Albon de

La Châtre et plusieurs seigneurs de Champiers. Parmi les

donations que firen les comtes de Limoges à l'abbaye de

Charroux, on cite le prieuré de Colonges (Leolenum), auquel

les seigneurs de Turenne, de Curemonte, firent de grandes

concessions, soit pour participer aux revenus de ce monastère,

soit aussi pour affaiblir les droits de suzeraineté des

comtes de Limoges, dont ils supportaient difficilement l'autorité.

Cependant l'ordre rétabli par la main puissante de Charlemagne

ne tarda pas, après sa mort, à être troublé de nouveau.

L'établissement d'une nationalité indépendante était une

chimère que poursuivaient les Aquitains avec une persévérance

déplorable. Pépin Il, leur roi, recommença la lutte. Charles

le Chauve fut obligé de venir le combattre ; il assiégea

le château de Turenne et s'en empara. Ces dissensions amenèrent

dans le pays un ennemi plus redoutable encore ; les Normands

envahirent et ravagèrent le Limousin, y détruisirent plusieurs

établissements religieux et ne se retirèrent qu'après une

sanglante bataille gagnée sur eux par Raoul de Bourgogne,

dans les environs de Beaulieu. Au milieu de ces déchirements,

Eudes, le célèbre comte de Paris, essaya pour le bas Limousin

d'une organisation nouvelle ; il créa un vicomte chargé

d'administrer le pays et d'y rendre la justice et revêtit

de cet emploi Adhémar d'Escals qui résidait le plus ordinairement

à Tulle. À peine délivré par Raoul de Bourgogne des pillages

et des ravages des Normands, le pays de la Corrèze fut en

proie à de nouveaux troubles, à l'avènement des Capétiens;

le couronnement de la féodalité dans la personne de Hugues

devait être, en effet, un fatal exemple pour les grands

vassaux d'Aquitaine. Les comtes de Toulouse et de Poitiers,

ayant des droits égaux, se crurent appelés aux mêmes destinées

que les comtes de Paris ils associèrent à leurs ambitieuses

menées les vicomtes de Turenne, de Comborn et de Ventadour,

les seigneurs de Gimel de La Roche-Canillac et tous ceux

qui avaient quelque force ou quelque influence dans la contrée.

L'autorité royale y demeura complètement méconnue jusqu'au

mariage d'Éléonore avec Louis le Jeune. Le Limousin faisait

partie de la dot de la riche héritière ; on sait quelles

funestes conséquences entraînèrent son divorce avec le roi

de France et son second mariage avec un prince anglais.

Le Limousin fut une des provinces où la lutte fut le plus

acharnée. La grande guerre entre les rois de France et d'Angleterre

s'y compliqua souvent de déchirements intérieurs, de séditions

pour des causes locales ; c'est ainsi que la sédition du

guerrier troubadour Bertrand de Born, seigneur de Hautefort,

et la révolte des fils de Henri contre leur père se détachent

comme de sanglants épisodes sur le tableau déjà si sombre

de cette époque. Le peuple payait les fautes des seigneurs

Henri II et Richard Cœur de Lion, qui lui était resté fidèle

et soumis, ravagèrent impitoyablement les campagnes où les

rebelles avaient trouvé ressources et assistance ; d'autres

calamités naquirent de celles-là. Les bandes de mercenaires,

amenées dans le pays par les princes, les routiers, les

Brabançons, finirent par vouloir faire pour leur propre

compte le métier que leurs nobles maîtres leur avaient enseigné

; ils se mirent à saccage les villes et bourgs, à piller

églises et châteaux, à tuer ou rançonner prêtres, bourgeois

et vilains. Yssandon, Ussel et Treignac furent les principaux

théâtres de leurs exploits. Il fallut que le pays se levât

en masse pour se délivrer de ce fléau. L'évêque Gérard se

mit à la tête des citoyens d'Uzerche et de Brive ; sous

lui marchaient Adhémar, vicomte de Limoges, Archambaud V

de Comborn, Olivier de Lastours. Ils attaquèrent les routiers

dans les plaines de Malemort et leur tuèrent 2,500 hommes

dans un combat qui dura six heures.

Après cette rude

épreuve, le Limousin eut quelques années de paix. L'ardeur

de sa noblesse se tourna vers les croisades. Ce fut une

nouvelle source de gloire et d'illustration pour les maisons

de Turenne, de Noailles, de Ségur, de Lastours, de Curemonte,

de Gimel, etc.

Sous le règne de Philippe de Valois,

la guerre se ranima contre les Anglais et prit, dans le

Limousin, un caractère de nationalité qu'elle n'avait point

eu jusqu'alors. Le roi de France visita Brive en 1335 ;

il veilla par lui-même à ce que les murailles des villes

fussent mises en bon état de défense. C'est à cette époque

que se rattachent la délivrance de Tulle par le comte d'Armagnac

et l'institution de la cérémonie commémorative connue sous

le nom de fête de Saint-Léger. La bataille de Poitiers et

le traité de Brétigny replacèrent le Limousin sous la domination

anglaise ; mais l'acharnement de la dernière lutte pouvait

déjà faire pressentir l'expulsion prochaine de l'étranger.

Un seul chef anglais nommé Lebret avait été obligé d'assiéger

et de prendre quatre fois Ussel, qui parvenait toujours

à se délivrer de ses vainqueurs. Sous Charles V, Du Guesclin

vint attaquer les Anglais dans le Limousin ; il les tint

assiégés à leur tour dans Ussel, les chassa de la vicomté

de Ségur et aida la population de Tulle à se débarrasser,

en 1371, de la garnison que le prince de Galles avait mise

dans cette ville ; mais, en 1374, Brive rouvrit ses portes

aux Anglais. Assiégée et prise par le duc d'Anjou, elle

expia sa trahison par le supplice de ses principaux magistrats,

près de la porte même qui avait livré passage à l'ennemi.

Brive ne tarda pas à se réhabiliter, en chassant les détachements

anglais qui occupaient les châteaux de Bar, de Saint-Jal,

d'Affieux et de Saint-Bonnet. Malgré les vicissitudes du

triste règne de Charles VI, l'Anglais n'eut plus que des

succès précaires en Limousin ; Charles VII leur enleva sans

grande peine toutes leurs positions ; la dernière fut le

château de Saint-Exupéry, près d'Ussel. Le monarque victorieux

vint visiter le Limousin en 1441 ; il passa à Tulle les

fêtes de Pâques de celle année.

L'importance toute nouvelle

que prit alors le pouvoir royal rattacha plus étroitement

les provinces délivrées à la patrie commune et amoindrit

l'influence de cette noblesse limousine, dont les dissensions

et les rivalités avaient tant aggravé les maux des siècles

précédents.

La ligue du Bien public, effort suprême

de la féodalité mourante, ne trouva pas d'adhérents parmi

les seigneurs du Limousin. Louis XI s'était montré dans

le pays ; il y avait organisé les assises et avait séjourné

à Rocamadour, à Brive, à Donzenac et à Uzerche. Plusieurs

invasions de la peste signalent seules les règnes de Charles

VIII et de François Ième, . C'est sous Henri

II que se révèlent les premiers symptômes de la crise religieuse.

Les rigueurs de Monsieur de Lestang, lieutenant général

au siège de Brive, déterminèrent l'explosion. La guerre

civile éclata ; les protestants trouvèrent surtout des adeptes

dans la vicomté de Turenne, à Argentat et à Beaulieu. Les

chefs les plus illustres se mirent à la tête des révoltés.

Henri de La Tour, duc de Bouillon et vicomte de Turenne,

dont l'influence était souveraine dans la province, y attira

Biron, Coligny et Henri IV. Après la bataille de Jarnac,

l'armée protestante vint prendre ses campements en Limousin

; une partie occupa Lubersac, Juillac et Saint-Bonnet ;

une autre partie, Faye-la-Vineuse et les environs d'Ussel.

Les hostilités partielles, les rencontres continuelles de

partisans durèrent pendant tout le règne de Henri III. Le

repos ne fut rendu à cette malheureuse contrée qu'après

l'avènement de Henri IV au trône de France et après la réunion

de la vicomté de Limoges à la couronne. Les luttes religieuses

et la guerre civile dit XVIème siècle avaient

réveillé les prétentions féodales. Les agitations de la

Ligue étaient à peine apaisées qu'une nouvelle levée de

boucliers se préparait en Limousin au commencement dit règne

de Louis XIII. Le protestantime servit encore de prétexte

à la noblesse mécontente ; une révolte éclata à Beaulieu

en 1628, et les religieux de l'abbaye furent chassés. Richelieu

comprima cette impuissante tentative ; mais à sa mort, pendant

la minorité de Louis XIV, c'est encore dans le Limousin

que se nouèrent les premières intrigues de la Fronde. La

femme du prince de Condé réunit à Turenne, en 1648, les

partisans des princes, et le duc de Bouillon chercha à s'emparer

de Brive. Il échoua comme ses complices ailleurs ; Louis

XIV grandit, et ce fut pour achever la ruine de la féodalité.

Il semblait que, sous ce rapport, rien ne restât à faire

à son successeur Louis XV porta cependant encore un dernier

coup, plus sanglant peut-être que tous les autres, au prestige

de la noblesse limousine. Après avoir acheté et réuni à

la couronne cette vieille et glorieuse vicomté de Turenne,

il obtint du duc de Choiseul, en 1751, en échange de la

baronnie d'Amboise, la terre de Pompadour, et il la donna

à Antoinette Poisson, sa maîtresse, qui prit le titre de

marquise de Pompadour. Triste et cruelle façon de combler

les vides faits dans les rangs des Turenne, des Noailles,

des Curemonte et des Lastours.

Le manoir des anciens

barons, devenu le palais d'une favorite, est aujourd'hui

un haras, un dépôt d'étalons destinés à l'amélioration de

la race chevaline en Limousin. Au moins, dans sa nouvelle

destination, est-il encore utile au pays en y attirant le

commerce, la spéculation, les affaires.

Une autre création

du XVIIème siècle fait, comme celle-ci, vivre

aujourd'hui bien des familles en même temps qu'elle est

l'objet d'un légitime orgueil pour Tulle et pour le département

de la Corrèze c'est la fabrique d'armes que les frères Pamphile

établirent à Souillac, près de Tulle, et qui fut érigée

en manufacture royale sous le règne de Louis XVI, en 1778.

Les événements de la Révolution n'eurent pas de grand retentissement

au milieu des montagnes et des sauvages vallées de la Corrèze

; le décret qui organisait le département et faisait de

Tulle le chef-lieu du département excita bien un instant

la jalousie de Brive, qui se croyait des droits à la représentation

du bas Limousin. Depuis, ni les révolutions de 1830 et de

1848, ni la fatale guerre de 1870 et de 1871 ne sont venues

distraire les laborieux et patients habitants du département

de la Corrèze des travaux d'agriculture qui forment leur

principale source de richesse et de bien-être.

Le département

de la Corrèze a eu l'honneur de donner à l'Église catholique

plusieurs papes Pierre Roger, pape d'Avignon de 1342 à 1352,

sous le nom de Clément VI, Étienne Aubert, élu pape en 1352

sous le nom d'Innocent VI, et le neveu de Clément VI, intronisé

en 1370, sous le nom de Grégoire XI ; c'est de ce même département

que les familles de Comborn, Lévi, Ventadour, Noailles,

Ségur et Turenne, que nous trouvons citées à chacune des

pages de nos annales, tirent leur origine. Quatre importantes

Châtellenies dépendant du gouvernement de Limoges ce partageaient

la Corrèze

Vicomté de Turenne

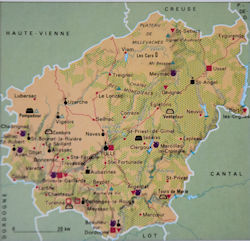

C'est en 823 qu'apparaissent les premiers seigneurs de Turenne. Devenue un véritable État féodal à la suite des croisades, puis un des plus grands fiefs de France au XIVème siècle, la vicomté de Turenne jouit du Moyen Âge au XVIIIème siècle d'une autonomie complète. Jusqu'en 1738, les vicomtes, tenus à un simple hommage d'honneur envers le roi et exempts d'impôts à son égard, agissent en véritables souverains : ils réunissent des États généraux, lèvent les impôts, battent monnaie, anoblissent. La vicomté forme un État dans l'État. Ainsi, lorsque le roi interdit dans le royaume la culture du tabac, introduite en Aquitaine en 1560, cette mesure ne s'applique pas à la vicomté, où, au contraire, elle s'intensifie.

La vicomté de Ventadour

La vicomté de Ventadour était une ancienne principauté féodale correspondant à un territoire du Bas-Limousin qui comprenait la région d'Ussel, de Meymac, de Neuvic et d'Egletons, autour de ce que l'on appela par la suite ses quatre "bonnes villes" d'Ussel, Meymac, Neuvic et Egletons1. Elle correspond approximativement à l'arrondissement actuel d'Ussel et au pays de la Montagne limousine (plateau de Millevaches). Ses frontières ont fluctué au cours des temps, mais elle conserva cependant une certaine homogénéité autour du château de Ventadour. Elle s'étendit parfois jusqu'à Gimel et à la région au nord de Tulle. La ville de Corrèze en fit partie, mais sa frontière orientale a toujours été le fleuve de la Dordogne qui la séparait de l'Auvergne, où elle eut néanmoins de nombreuses possessions. Parmi les anciennes seigneuries de cette vicomté, les plus importantes étaient au XIIe siècle celles d'Ussel, la première en importance, puis celles de Soudeilles et de Mirambel.

Vicomté de Comborn

La vicomté de Comborn était un territoire du Bas-Limousin qui comprenait la région de Vigeois et la région de la Vézère et de la Corrèze au sud des Monédières. Son premier titulaire, à la fin du IXe siècle, fut Archambaud "le Boucher" (ou “Jambe pourrie”). Les Comborn, qui étaient une des grandes dynasties féodales du bas Limousin, possédèrent à différentes époques les vicomtés de Limoges et de Turenne. Comborn interdit l'accès du pays aux vicomtes de Limoges. Des contestations et des conflits s'élevèrent constamment entre grands féodaux dont la guerre était l'occupation principale. Dans cette " grande mêlée féodale ", les Comborn se distinguent par leurs ambitions et leur cruauté. L'histoire a retenu le nom de : Archambaud de Comborn (vers 934 - vers 996), 1er vicomte de Comborn, vicomte de Turenne et de Ventadour, le "Boucher" qui tranche ses ennemis « comme un vrai boucher qui coupe la viande sur un banc ». II fut appelé ensuite "Jambe pourrie" (Gamba puirida) après avoir eu la jambe prise et brisée dans une porte au cours du siège de Turenne. Il combattit aux côtés du duc de Normandie contre l'empereur Othon. Ses descendants, véritables Atrides, se déchirèrent entre eux.

Vicomté de Limoges

Entre Limoges, Brive et Périgueux les vicomtes de Limoges, dits aussi vicomtes de Ségur créèrent une petite principauté dont le dernier héritier fut Henri IV. La vicomté de Limoges dite aussi vicomté de Ségur; cette ville étant la résidence principale des vicomtes au cœur de leur domaine; passa de la famille de Limoges-Ségur à celle des Bretagne, puis aux Blois-Bretagne, aux d'Albret et enfin aux Bourbons. Leur territoire comprenait les châteaux de Ségur, d'Excideuil, d'Aixe sur Vienne, d'Auberoche et de Nontron. Il s'étendait sur les départements actuels de Haute-Vienne, Dordogne et Corrèze.

Tulle

Tulle n'entre dans l'histoire qu'avec

la fondation au VIIème siècle d’un monastère

dédié à Saint Michel par un certain Chaffre. Autour des

bâtiments se groupent les habitants du pays. Le premier

monastère, détruit par les invasions normandes en 846, est

reconstruit mais disparaît au XIème siècle. De

nouvelles constructions sont entreprises, auxquelles le

pape Urbain II, de passage à Tulle en 1095, accorde sa protection.

La première pierre de la nouvelle abbatiale est posée en

1130, l'édifice ne fut terminé que deux siècles plus tard.

En 1317, le pape Jean XXII crée le diocèse de Tulle, l'abbatiale

devient cathédrale. Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais

prennent la ville en 1346 tandis que sévit la peste noire

; chassés de la ville par la milice locale, la ville retombe

à nouveau en 1369, puis sont définitivement expulsés par

la milice locale. En 1443, Charles VII y réunit les États

généraux du Bas-Limousin. L'abbaye est pratiquement désaffectée

avec la sécularisation de 1514. L'évêque se fait construire

un château et le réfectoire devient le siège du tribunal.

Au cours des Guerres de Religion, Tulle tient pour les catholiques;

la ville résiste une première fois aux huguenots en 1577,

mais les troupes du vicomte de Turenne prennent une sanglante

revanche en 1585. Ils mettent la ville à sac et la dévastent,

après un assaut que le poète protestant Agrippa d'Aubigné

a relaté. En 1705 la sœur Marcelline Pauper, fonde en cette

ville une Maison de la Congrégation des Sœurs de la Charité

de Nevers, pour soulager la misère du peuple et apprendre

à lire aux enfants. Elle y meurt le 25 juin 1708. Les mutilations

et pillages seront beaucoup plus graves pendant la Révolution

: la cathédrale et les bâtiments abbatiaux sont convertis

en manufacture d'armes, toutes les ferrures, y compris les

fers de soutènement de la coupole sont arrachés pour récupération,

ce qui provoque l'effondrement de la coupole, du chevet,

du transept et de la galerie nord du cloître. L'église est

rouverte au culte en 1803, mais ne retrouvera son titre

de cathédrale qu'en 1823.

Le 9 juin 1944, les SS de

la division Das Reich commandée par le général Lammerding

rentrant dans Tulle libérée la veille, pendent 99 personnes

aux balcons de la ville et en déportent 141 autres dont

101 ne reviendront jamais.

Brive-la-Gaillarde

Cette ville est située de la manière la plus gracieuse, dans le joli vallon de la Corrèze, au milieu d'un bassin de prairies et de vergers, entre des coteaux de vignes d'un côté, et des collines boisées de l'autre. Elle est entourée d'une allée de beaux ormes, en manière de boulevards et bordée de jolies maisons en pierres de taille. Cette allée offre, du côté de la rivière, une promenade aussi fraîche que pittoresque. Mais les voyageurs, pour emporter de cette ville l'idée avantageuse que semble indiquer son aspect extérieur, ne doivent pas pénétrer dans son enceinte ; ils n'y trouveraient ni belles places, ni belles rues, quoique les unes et les autres soient bordées de maisons construites en pierres bien taillées; une seule rue, celle des Nobles, offre un peu de largeur et quelques constructions de bon goût.

Brive fut d'abord un point

de franchissement de la Corrèze, comme l'atteste son toponyme

gaulois Briva (ou Briua) « pont ». Le pont primitif fut

ensuite remplacé par un pont romain (pont du Bouy) conçu

pour un itinéraire allant de Lyon à Bordeaux par la vallée

de la Corrèze. Cet itinéraire croisait un axe nord-sud qui

reliait Poitiers à Cahors. Une modeste bourgade émergea,

attestée par les vestiges d'ateliers de potiers très actifs.

La ville fut christianisée au Ve siècle par Martin dit l'Espagnol,

sur la tombe duquel Rorice Ier, évêque de Limoges,

construisit une basilique. Au VIème siècle, elle

fut le théâtre d'une révolte des notables d'Aquitaine qui,

refusant de tomber sous la coupe du roi d'Austrasie, se

réunirent à Brive et portèrent sur le pavois Gondovald,

un bâtard de Clotaire, lui-même fils de Clovis. Mais ce

« roi de Brive » fut assassiné en 584 à Saint-Bertrand-de-Comminges.

La basilique fut incendiée et le Limousin, rattaché à l'Austrasie.

Saint Ferréol, évêque de Limoges, fit reconstruire la basilique

et s'appuya sur une communauté de chanoines pour la diffusion

de l'Évangile. Vers l'an mil, Brive était devenue un bourg

canonial doté de nombreux lieux de culte. Au XIème

siècle, Brive, située à la jonction des vicomtés de Limoges,

de Comborn et de Turenne, avait pour seigneur l'évêque de

Limoges. La ville qui s'étendait sur trois hectares, était

protégée par une enceinte percée de quatre portes.

À partir du XIIème siècle, se développèrent des faubourgs hors des murs, de part et d'autre des voies d'accès. Mais la ville ne comportait pas de château car sa protection était assurée par les seigneurs de Malemort et les vicomtes de Turenne. Cette protection s'avéra toutefois pesante ; les bourgeois, entraînés par la vague d'émancipation urbaine générale, obtinrent le consulat, que Louis VIII confirma en 1225. Les chanoines adoptèrent la règle de Saint-Augustin et ils reconstruisirent la collégiale Saint-Martin. En 1341, pour respecter l'ordre du roi, les quatre consuls de Brive entreprirent la construction d'une grande enceinte qui quintupla l'espace enclos ; l'ampleur des travaux valut à la cité le surnom de « gaillarde ». Par le traité de Brétigny, Brive, qui appartient à l'Aquitaine, devint anglaise et le demeura jusqu'à la rupture du traité et la reprise de la guerre, neuf ans après. Commence alors une période de flottement avec un rattachement hésitant et tardif au roi de France. À nouveau rattachée à l'Angleterre en 1373, après la trahison d'un consul, la ville fut finalement reconquise l'année suivante par le roi de France, qui abolit un temps consulat et franchises. Charles V finit par lui accorder sa grâce, et la ville resta désormais fidèle à la couronne. En 1463, Louis XI fut accueilli dans la liesse. Restée catholique au sein d'une région acquise à la Réforme, Brive fut saccagée par les troupes de Turenne en 1577. Pour récompenser la cité de sa fidélité, le roi en fit le siège d'un présidial. Brive est dite « gaillarde » parce que fortifiée. (Galia désignant la force en latin). En effet au XVIème siècle la ville est entourée d’une enceinte hérissée de tours. On entre alors en ville d’un côté par une porte, de l’autre par un pont. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la ville connut une grande prospérité, à laquelle contribua le Briviste Guillaume Dubois, précepteur de Philippe d'Orléans, puis Premier ministre. Son frère Joseph, devenu grand voyer, fit construire le pont Neuf (l'actuel pont Cardinal) et de nouveaux hôtels particuliers, aménagea des boulevards et les faubourgs, assainit les marécages de la Guierle, restaura la collégiale et détruisit les remparts.

Néanmoins, malgré cet essor, la ville,

très peu industrialisée, ne comptait à la veille de la Révolution

qu'une seule fabrique de tissu, la Manufacture Le Clère,

qui occupait quelque deux cents ouvriers. Modeste chef-lieu

d'arrondissement au début du XIXème siècle, Brive

se développa à partir de 1860, grâce à l'arrivée du chemin

de fer. Son site, préféré à celui de Tulle pour des raisons

topographiques et économiques, devint le centre ferroviaire

d'une étoile à six branches. Le train arriva à point nommé,

après le phylloxera qui avait détruit le vignoble régional.

Il entraîna la spécialisation du bassin de Brive dans la

production légumière et fruitière. Cet essor agricole induisit

la création d'autres établissements : conserveries, confitureries,

fabriques de liqueurs et, pour le conditionnement, vanneries,

papeteries et fabriques de bois.

Capitale régionale de la Résistance en tant que siège des principaux mouvements (Armée secrète et Mouvements unis de la Résistance), réseaux action (AUTHOR-DIGGER du Special Operations Executive britannique...) et réseaux de renseignement (Alliance...), Brive-la-Gaillarde est la première ville de la France occupée à se libérer par ses propres moyens le 15 août 1944. Elle recevra à ce titre la Croix de guerre 1939-1945. C'est à Brive également que dès le 17 juin 1940, Edmond Michelet distribua un tract appelant à la résistance contre l'envahisseur nazi.

Ussel

Située entre deux rivières, la Diège

et la Sarsonne, Ussel était le chef-lieu du duché de Ventadour.

Cette seigneurie, qui a eu pendant longtemps le titre de

vicomté, fut érigée, l'an 1350, en comté; l'an 1578, en

duché simple, et l'an 1589, en duché-pairie. Les lettres

de cette dernière érection furent enregistrées le 24 janvier

1594. Les vicomtes de Ventadour tiraient leur origine des

vicomtes de Comborn. Archambaud, deuxième du nom, vicomte

de Comborn, eut de Rotberge de Rochechouart, sa femme, trois

enfants mâles et une fille; Èbles, l'un d'eux, fut le premier

vicomte de Ventadour. Bernard, frère d'Èbles Ier,

tua de sa propre main Èbles II, son neveu, et lui succéda

en 1111 Après avoir joui longtemps du fruit de son crime,

ce brigand féodal se retira au monastère de Cluny. Son fils

fut surnommé Èbles le Chanteur. Il se distingua parmi les

troubadours, et l'on raconte qu'il combla d'honneurs le

fils d'un pauvre habitant de Ventadour, « à cause de

ses belles et riches inventions en poésie.» Ce seigneur

mourut en 1170, au Mont-Cassin, en revenant de la terre

sainte. De son mariage avec Agnès de Montluçon, il avait

eu un fils, qui lui succéda sous le nom d'Èbles III. Èbles

IV épousa, vers l'an 1174, Sibylle de La Faye. Èbles VI

épousa Dauphine de La Tour d'Auvergne.Il fit le voyage d'outre-mer

avec Alphonse, comte de Poitiers, frère de Louis IX. Èbles

VII accompagna saint Louis dans la huitième croisade et

fut fait chevalier devant Tunis. Bernard, comte de Ventadour,

combattit à Poitiers à côté du roi Jean et fut fait prisonnier

avec son fils (13:56) Rendu à la liberté, il ne sut point

défendre son château contre les Anglais. En 1379, Geoffroy

Tète-Noire, un des pillards qui tenaient pour le roi d'Angleterre,

s'empara de Ventadour.« Le comte, dit Froissart, estoit

ancien et simple prud'homme, qui plus est s'armoit, mais

se tenoit tout coi en son castel. » Il se retira avec

sa femme et ses enfants au château de Montpensier, en Auvergne.

Geoffroy Tête-Noire mourut au château de Ventadour. Il remit

à ses compagnons d'armes ce singulier testament

«

Premièrement, je laisse à la chapelle de Saint-Georges,

qui sied au clos de céans, pour les réparations et les réédifications,

mille et cinq cents francs.

Et après, m'allie, qui loyalement

m'a servi, deux mille cinq cents francs.

Item, aux valets

de ma chambre, cinq cents francs.

Et après, à Alain

Roux, votre capitaine, quatre mille francs.

Item, le

surplus, je laisse et donne ainsi que vous dirai.

Vous

êtes tous, comme il me semble, environ trente compagnons

d'un fait et d'une entreprise, et devez être frères et d'une

même alliance sans débats ni riotte, n'estrif entre vous.

Tout ce que je vous ai dit, vous trouverez à l'arche. Si

départirez le surplus entre vous bellement; et si ne pouvez

être d'accord, et que le diable se mette entre vous, voilà

une hache bonne et forte, et bien tranchante rompez l'arche,

et puis en ait qui avoir pourra. »

Il ne faut

pas s'étonner après cela que le souvenir de la guerre de

Cent ans se soit maintenu parmi le peuple de ce canton,

et que le patois du pays conserve le proverbe « Méchant

comme un Angly. »

Jacques de Ventadour, petit-fils

de Bernard, fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt

(1415). Il mourut en 1422 sans postérité. Son frère, Charles,

lui succéda. Louis, fils de Charles, de son mariage avec

Catherine de Beaufort, fille de Pierre, vicomte de Turenne,

eut une fille unique, qui fut unie, en1472, à Louis de Lévis,

seigneur de La Voûte. Alors commença la seconde race des

seigneurs de Ventadour. Gilbert III de Lévis-Ventadour épousa

Catherine de Montmorency, fille d'Anne, connétable de France.

Cette maison a joué un rôle important dans l'histoire et

à la cour. A part son église, monument historique du XIIèmeet

du XVème siècle, et quelques anciennes maisons

à tourelles, l'ancien chef-lieu du duché de Ventadour, transformé

en chef-lieu de sous-préfecture, ne possède aucun édifice

remarquable. Le château a complètement disparu le monticule

qu'il couronnait a été aplani pour recevoir une halle couverte.

Ussel a été dévastée par plusieurs incendies (en 1358, en

1404 et en 1472) des maladies épidémiques enlevèrent une

partie de la population en 1438, en 1564 et en 1587. La

peste de 1438 dura trois années.

« Ussel, dit Abel Hugo

(France pittoresque,1835), a été le théâtre, il y a environ

un siècle, d'une mystification dont le souvenir est encore

désagréable aux habitants. On raconte qu'un jeune espiègle,

clerc de procureur à Clermont, vint visiter Ussel avec plusieurs

amis, revêtus comme lui de costumes empruntés à la garde-robe

de quelque théâtre qu'il y fit une entrée triomphale, se

donna et fut reconnu par le peuple et les autorités pour

un prince grec, et qu'il s'y fit ainsi héberger pendant

plusieurs mois. » Ussel fabrique de grosses étoffes de laine,

des toiles à voiles et des clous; elle possède des tanneries

et fait un commerce assez important en bestiaux, chanvre,

pelleterie, toile, cire, suif, bois, merrain, etc. Dans

les environs, il y a des carrières de granit bleu.

Plan du site |

Moteur de recherche

| | | Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025

.