Dijon - Préfecture de la Côte d'Or

Retour au Département)

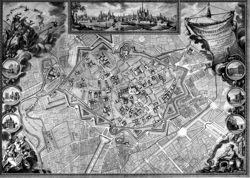

Dijon (Dibio, Divio, Castrum Divionense), Dijon tire son nom de deux mots celtiques div, deux ion, rivière; elle est, en effet, agréablement située au confluent des rivières d'Ouche et de Suzon, au pied du mont Affrique et dans une plaine d'une admirable fécondité. Quelques débris retrouvés et antérieurs à l'art romain prouvent que l'emplacement arrosé encore aujourd'hui par l'Ouche et le Suzon était de longue date le siège d'un établissement, le centre d'une agglomération de population, qui faisait partie de la confédération des Éduens.

Lorsque César pénétra dans les Gaules, il

établit d'abord son camp sur le mont Affrique puis, lorsqu'il se

fut assuré des dispositions des habitants de la plaine, il y descendit

avec ses légions et fonda le Castrum Divione, berceau de la cité

qui allait rapidement grandir quelque temps après. En effet, les

querelles entre les Séquanais et les Éduens exposant aux ravages

de la guerre le camp devenu ville, Marc-Aurèle répara son enceinte

et y ajouta quelques fortifications. On attribue aussi à ce prince

l'érection de temples en l'honneur de la Fortune, d'Apollon, dont

les druides avaient accepté le culte sous le nom de Mithra, et de

Jupiter, pour lequel les Gaulois avaient une vénération particulière.

C'est vers la même époque, sous le règne de Marc-Aurèle, que le

premier apôtre de la Bourgogne, saint Bénigne, reçut à Dijon la

couronne du martyre. La persécution ne servit qu'à augmenter le

nombre des nouveaux croyants on creusa des cryptes ou chapelles

souterraines pour les assemblées des fidèles, pour la célébration

des saints mystères. C'est ainsi que l'église de Saint-Étienne et

le baptistère de Saint-Jean furent fondés au commencement du IVème

siècle. Dijon, ville chrétienne, relevait de l'évêché de Langres

; les pieux prélats y venaient souvent, et saint Urbain, le sixième

évêque, y fixa sa résidence. La conversion des Bourguignons, avant

leur établissement définitif dans la Gaule, épargna aux villes épiscopales

une grande partie des calamités de l'invasion.

Les premiers rois

signalèrent leur prise de possession par de pieuses fondations.

En 506, Gondebaud encouragea et aida saint Grégoire, quinzième évêque

de Langres, dans la restauration de la crypte élevée sur le tombeau

de saint Bénigne. Lors des sanglants démêlés que suscita le partage

de l'héritage de Clovis, la sécurité de Dijon fut assurée par la

détermination que prit l'évêque saint Tétrique de refuser l'entrée

de la ville à Chramne, l'un des compétiteurs.

Grégoire de Tours, en racontant cet épisode,

fait une intéressante description de la ville, qu'il appelle encore

Castrum Divionense; il s'étend sur les charmes de sa position, la

fertilité de son territoire, la qualité de ses vins, il parle de

ses murs, de ses tours, de ses portes, mais il ne dit pas un mot

des faubourgs, qui, selon toute apparence, ne se formèrent que postérieurement.

Depuis les successeurs immédiats de Clovis jusqu'à l'avènement

des carlovingiens, Dijon fut la capitale d'une subdivision territoriale

et judiciaire désignée par les historiens du temps sous le nom de

pagus Divionensis, territorium Divionense, ou comitatus Divionensis,

parce que le titre de comte était donné aux officiers royaux ou

gouverneurs, spécialement chargés de rendre la justice. Ces comtes,

toutefois, ne doivent point être confondus avec les comtes héréditaires

de Dijon, qui ne datent que des successeurs de Charlemagne. Le premier

de ces seigneurs fut Manassès de Vergy, contemporain de Richard

le Justicier, qui, sous Louis le Bègue, fondait la première dynastie

des ducs bénéficiaires de Bourgogne. Ainsi que la plupart des fondateurs

de maisons féodales, Manassès dut son élévation et sa célébrité

à ses exploits contre les Normands, qui menaçaient incessamment

les environs de Dijon et la ville elle-même. Dijon servait alors

de lieu de refuge ; on y transportait les reliques, les trésors

qui n'étaient plus en sûreté dans les villes voisines.

Cette

réputation ne mit cependant pas la ville à l'abri des entreprises

de Boson, qui s'en empara pour en être chassé par Raoul, en 935.

Elle était réservée à de plus sérieuses épreuves lorsque la succession

du dernier duc bénéficiaire fut disputée par Othe-Guillaume et le

roi Robert. Nous avons vu ailleurs que l'arbitrage accepté par les

deux parties avait adjugé à Othe le comté de Dijon, échangé plus

tard contre le comté de Bourgogne. Du règne de Robert date donc

une ère nouvelle pour la capitale comme pour le duché tout entier.

Les ducs héréditaires de la première race royale vinrent y fixer

leur résidence ; une nouvelle population vint se grouper autour

de l'ancienne cité. En peu d'années, tout l'espace compris entre

le vieux Castruna et la rivière d'Ouche se trouva couvert de bâtiments.

Déjà il était question de fortifier ce vaste faubourg, lorsqu'un

incendie le détruisit au commencement du XIIème siècle,

ainsi que le reste de la ville. Les ducs profitèrent de ce sinistre

pour rebâtir Dijon sur un plan plus vaste, comprenant tous les anciens

faubourgs. Ces travaux n'étaient pas achevés lorsque les habitants

obtinrent du duc Hugues III que leur régime municipal fût modifié.

La célèbre charte de Soissons était alors un modèle sur lequel toutes

les populations ambitionnaient de voir calquer l'organisation de

leur commune.

Les Dijonnais obéirent à cet entraînement

général, et, non contents de l'acquiescement de leur seigneur, ils

demandèrent au roi Philippe-Auguste une confirmation qui leur fut

accordée en ces termes « Au nom de la sainte et indivisible Trinité,

ainsi soit-il. Philippe, par la grâce de Dieu roi des Français,

faisons savoir à tous présents et à venir que notre fidèle et parent

Hugues, duc de Bourgogne, a donné et octroyé à perpétuité à ses

hommes de Dijon une constitution sur le modèle de celle de Soissons,

sauf la liberté qu'ils possédaient auparavant. Le duc Hugues et

son fils Eudes ont juré de maintenir et de conserver inviolablement

ladite commune. C'est pourquoi, d'après leur demande et par leur

volonté, nous en garantissons le maintien sous la forme susdite,

de la manière qui s'ensuit Si le duc ou l'un de ses héritiers veut

dissoudre la commune ou s'écarter de ses règlements, nous l'engagerons

de tout notre pouvoir à les observer. Que s'il refuse d'accéder

à notre requête, nous prendrons sous notre sauvegarde les personnes

et les biens de bourgeois. Si une plainte est portée devant nous

à cet égard, nous ferons dans les quarante jours, et d'après te

jugement de notre cour, amender le dommage fait à la commune par

la violation de sa charte. »

Les garanties consacrées par

cet édit, en 1187, furent consolidées encore le siècle suivant par

une organisation nouvelle de la mairie, dans laquelle vint s'absorber

la vicomté de Dijon. Le vicomte-maire devint chef d'armes de la

ville ; le sceau de la commune le représentait à cheval comme les

princes et les chevaliers, avec la robe, la ceinture et le chaperon,

portant le faucon sur le poing et l'éperon au talon, et autour de

ce sceau on lisait Sigillum Communio Divionis dans le cercle,

en dehors de la légende, étaient gravés les bustes des vingt sénateurs.

La dignité de maire, qui demeura élective et qui était conférée

tantôt à des membres de la noblesse, tantôt à des bourgeois notables,

conserva toute son importance jusqu'à la fin du règne de Louis XIII.

Le dépôt des libertés dijonnaises fut défendu contre tout empiétement

et maintenu intact par ces dignes dépositaires. Depuis Eudes IV,

qui, en 1334, s'engagea par une loi spéciale, pour lui et ses successeurs,

à jurer publiquement à leur avènement au duché de garder les libertés,

franchises, immunités, chartes et privilèges de la capitale, tous

les ducs, et les rois après eux, lorsqu'ils sont venus à Dijon pour

la première fois, ont renouvelé le serment à Saint-Bénigne, et dans

les mêmes termes. On trouve dans Palliot l'acte de serment du roi

Jean, le 23 décembre 1361, et celui de Philippe le Hardi, son fils,

en 1364. Le duc Jean le prêta de même en 1404, Philippe le Bon en

1421, et Charles, dernier duc, en 1473. Après sa mort, Louis XI,

ayant réuni Dijon et le duché à la couronne, fit à Saint-Bénigne,

en 1479, le même serment, et reçut l'hommage des habitants. Louis

XII et François 1er confirmèrent leurs privilèges, ainsi

que Henri II, à son entrée à Dijon en 1548 ; Charles IX en 1564,

Henri IV en 1595, Louis XIII et Louis XIV en firent autant.

Sous les quatre ducs héréditaires de la seconde race royale, la

Bourgogne joua un rôle historique si important, qu'à côté de ces

grands souvenirs, les annales particulières de Dijon perdent beaucoup

de leur intérêt. La ville, cependant, ne pouvait pas ne pas avoir

sa part dans les prospérités et les splendeurs de sa maison ducale

; aussi de nombreux embellissements intérieurs datent-ils de cette

période. Philippe le Hardi fit transporter à Dijon, en 1383, l'horloge

de Courtray, le fameux Jacquemart, chef-d'œuvre de l'art mécanique

de cette époque.

La maison où le roi Charles VI fut reçu en

1389 était décorée d'une tapisserie fort célèbre dont le duc avait

aussi enrichi la ville. Une somme de 2 000 livres fut consacrée,

en 1391, au pavage des rues.

Les successeurs de Philippe ajoutèrent

à leurs libéralités un funeste présent ; ils établirent l'inquisition

dans leur capitale les bûchers se dressèrent, on livra au feu un

bâtard de Longwy et une prétendue sorcière, en 1471. Un Vaudois

et une jument furent brûlés ensemble aux fourches patibulaires par

le bourreau, les chroniques du temps disent le carnacier, nom significatif;

on coupait alors les oreilles à ceux qu'on bannissait.

Louis

XI, devenu possesseur du duché, rendit le parlement sédentaire à

Dijon et, redoutant une explosion des sympathies bourguignonnes

en faveur de la princesse Marie, héritière dépossédée ,il fit construire,

entourer de fossés et flanquer de quatre tours le château qui existe

encore aujourd'hui en partie, et qui, transformé, le siècle dernier,

en prison d'État, renferma dans ses murs la duchesse du Maine, le

comte de Mirabeau et le personnage énigmatique connu sous le nom

de la chevalière d'Éon. Ce château fut achevé par Louis XII, mais

dans des intentions moins hostiles à la population dijonnaise ce

prince donna, au contraire, des preuves nombreuses des sentiments

bienveillants dont il était animé pour sa bonne ville de Dijon.

Ayant échappé à une dangereuse maladie, il envoya par deux hérauts,

le 29 avril 1505, à la Sainte-Chapelle, la couronne royale de son

sacre, pour en orner le vaisseau de la sainte hostie. Il donna pour

gouverneur à la province un seigneur qui était très populaire, Louis

de La Trémouille, le même qui l'avait vaincu et fait prisonnier

à la bataille de Saint-Aubin, et à propos duquel il avait dit ce

mot devenu célèbre que ce n'était point au roi de France à venger

les injures du duc d'Orléans. Le choix du roi fut justifié et récompensé

quelques années plus tard, en 1513, dans une grave circonstance.

Les Suisses, traversant la Bourgogne pour aller faire jonction avec

les Impériaux, leurs alliés, avaient mis le siège devant Dijon.

La place, surprise par cette attaque, et dans l'impossibilité d'être

secourue, était dans un grand péril. Le gouverneur, sans négliger

aucun moyen de défense et sans laisser deviner à l'ennemi sa détresse

réelle, se rendit au quartier général des assiégeants, y fit apporter

en quantité des meilleurs vins du pays, et sut amener la négociation

sur un terrain tel, que les Suisses acceptèrent de lui un traité

de paix, et que, moyennant rançon, ils renoncèrent à leurs projets

sur Dijon. Cette délivrance parut si miraculeuse, que la population

en reporta sa reconnaissance sur la sainte Vierge, en l'honneur

de laquelle on célébra depuis chaque année, le 13 septembre, une

fête désignée sous le nom de Notre-Dame des Suisses. François 1er,

faisant probablement dans le miracle la part à la vaillante attitude

des habitants pendant le siège, leur accorda la faculté de posséder

des fiefs, quoiqu'ils ne fussent pas nobles, sans payer aucun droit

; et, pour les indemniser des pertes subies, faubourgs brûlés, vignes

saccagées, maisons de campagne ruinées, il les déchargea pendant

dix ans de l'imposition des marcs, leur donna 2 000 livres sur son

domaine et 2 000 sur d'autres fonds.

Une peste affreuse, qui

ravagea Dijon de 1500 à 1521 et obligea les corps constitués, parlement,

chambres des comptes et chambre de ville, à s'exiler dans les localités

voisines, est le seul événement notable qui ait précédé les guerres

de religion.

Une grande part de responsabilité dans les malheurs

de cette époque doit retomber sur quelques chefs fanatiques, qui

entraînèrent les habitants à des actes de barbarie auxquels ils

semblaient, peu disposés. Le duc de Mayenne et le comte de Tavannes

furent les principaux instigateurs de toutes les violences commises.

L'histoire oppose aux sanglants souvenirs qu'ils ont laissés celui

de l'immortel Pierre Jeannin, avocat et conseil de la ville, qui,

à la nouvelle des massacres de la Saint-Barthélemy, persuada au

comte de Charny que le roi n'avait pu donner de pareils ordres,

ou qu'il ne tarderait pas à s'en repentir. Au reste, les protestants

étaient peu nombreux à Dijon ; la terreur inspirée par les chefs

du parti catholique et le sentiment de leur impuissance les avaient

éloignés en grande partie ; aussi la ville demeura-t-elle au pouvoir

de la Ligue, dont le parti des modérés, dits les politiques, essayait

seulement de tempérer les excès.

Enfin, le 7 juin 1595, Henri IV, vainqueur

à Fontaine-Française, fit son entrée dans la capitale de la Bourgogne.

Il y resta jusqu'à la fin du mois, s'occupant de concilier les esprits,

gagnant tous les cœurs et obtenant la capitulation de Mayenne ;

le 23, il alluma le feu de Saint-Jean le 24, il assista à l'élection

du maire, se défendant d'y exercer la moindre influence ; le 25,

il tira le coup d'honneur à l'arquebuse on montre encore le peuplier

auquel était attaché l'oiseau. Il partit le 3 juillet pour Auxonne,

et le 13 quitta définitivement la Bourgogne.

Le règne de Louis

XIII ne fut signalé que par la sédition du Lanturlu, occasionnée

par les craintes que conçurent alors les habitants sur le maintien

de leurs privilèges. Lanturlu était le refrain d'un vaudeville,

l'air battu sur les tambours, il devint la marche des révoltés,

et laissa son nom à la sédition. Louis XIII, venu en personne sur

les lieux, se montra d'abord irrité, puis céda aux larmes et aux

supplications du conseil municipal et à l'éloquence d'un avocat

nommé Charles Fevret, dont la harangue arracha des pleurs au roi

lui-même. Le 24 juin 1643, les drapeaux gagnés à la bataille de

Rocroy, qui fut le salut de la France, furent déposés à la Sainte-Chapelle

et portés à moitié traînants par les officiers municipaux en grande

cérémonie.

Le vainqueur de Rocroy, nommé gouverneur, fit son

entrée à Dijon le 29 janvier1647. La ville lui fit présent d'un

bassin plat en or. L'emprisonnement de Condé par Mazarin, son remplacement

au gouvernement de Bourgogne par le duc de Vendôme excitèrent quelque

émotion à Dijon mais un voyage du roi, en 1650, arrêta les progrès

de la désaffection. Le duc d'Épernon, toujours violent dans ses

moyens, eut recours aux bombes et à la mine pour débusquer du château

le commandant la Planchette, qui s'y maintenait obstinément. II

y eut quelques morts, quelques blessés, beaucoup de frayeur dans

la ville ; ce lut le seul épisode sanglant des troubles de la Fronde.

Une épidémie qui, en 1652, enleva un grand nombre d'habitants, le

passage de la reine Christine de Suède, le 21 août 1656 ; un premier

séjour du roi Louis XIV à Dijon en 1658; une seconde visite de ce

prince en février 1668, lorsqu'il partait pour la conquête de la

Franche-Comté, et un dernier séjour de la cour en 1674, lorsqu'une

seconde expédition contre cette même province fut nécessaire, tels

sont les derniers événements qui se rattachent à l'histoire de Dijon

sous l'ancienne monarchie.

Pendant la Révolution et depuis, la

population dijonnaise ne s'est signalée que par son dévouement aux

idées de progrès sur lesquelles repose l'avenir des sociétés modernes.

Son héroïsme devant les menaces de l'étranger a été aussi admirable

en 1814 et en 1870 qu'en 1792 nous avons dit, à propos de l'histoire

du département.

Les événements qui avaient intéressé Dijon pendant

la guerre de 1870-1871, nous n'y reviendrons pas ajoutons seulement

qu'elle a élevé un monument surmonté d'une statue de la Résistance,

par Paul Cabet, en l'honneur de la bataille du 30 octobre 1870.

Peu de villes, en France, semblaient avoir à perdre autant que Dijon

dans l'organisme départemental du territoire, et il en est peu,

au contraire, qui aient su tirer d'aussi puissants éléments de prospérité

et de développement dans les ressources que l'ère moderne offrait

au génie de la nation.

Les remparts, plantés d'arbres séculaires,

qui forment aujourd’hui de si magnifiques promenades, eurent pour

origine des palissades et des murailles telles que, les Romains

avaient coutume d'en élever autour des camps où les légions devaient

séjourner quelque temps; Marc-Aurèle ajouta à cette tours pour en

défendre les approches contre les Marcomans.

Les premiers rois

bourguignons entretinrent ces ouvrages avec un grand soin, mais,

sous leur règne, la ville s'étendit au dehors en de vastes faubourgs,

et l'espace occupé par le camp fortifié avait les mêmes limites

que celles de la paroisse actuelle de Saint-Médard. L'incendie de

1137, en déblayant le terrain, permit de dessiner une nouvelle enceinte

comprenant cette fois les faubourgs qui s'étaient groupés autour

des murailles du camp primitif ; ces travaux ne furent terminés

que vers le milieu du XIVème siècle, et la gloire de

leur achèvement appartient à Jeanne de Boulogne, mère et tutrice

du jeune Philippe de Rouvres. Les ducs de Bourgogne de la seconde

race, engagés dans des guerres continuelles, étaient trop intéressés

à entretenir les nouvelles fortifications pour en négliger la moindre

partie ; Jean sans Peur surtout se préoccupa du soin de mettre sa

capitale à l'abri de toute surprise. Il est permis de supposer que

cette sécurité contre les dangers du dehors ne contribua pas peu

au maintien des libertés communales. Le château, qui, dans tant

de localités, fut le grand obstacle à l'affranchissement, ne date,

comme nous l'avons dit, à Dijon que de Louis XI ; il n'eut pas de

caractère féodal, et des vues de politique générale présidèrent

à sa construction. En 1510, les remparts étaient flanqués de dix-huit

tours qui avaient chacune leur nom, et huit portes donnaient entrée

dans la ville. Plus tard, on démolit les fortifications et on convertit

les esplanades et les bastions en promenades.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.