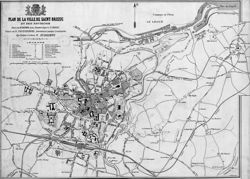

Saint Brieuc - Préfecture des Côtes d'Armor

Retour au Département

Saint-Brieuc, selon quelques savants, serait

l'ancienne Bidue ou Biduce; capitale des Biducassi, dont il est

question dans la géographie de Ptolémée. Mais il est reconnu aujourd'hui

que les Biducassi étaient un peuple de Normandie habitant les environs

de Caen. Aussi doit-on préférer l'opinion plus accréditée qui, dépouillant

Saint-Brieuc de cette superbe antiquité, place son origine seulement

au Vème ou même au VIème siècle. A cette époque

arriva d'Angleterre un saint homme nommé Brioc, en latin Briocus,

Briocius, Briomalcus.Ce vénérable personnage, que nous appellerons

désormais saint Brieuc, avait été disciple de saint Germain. Quel

saint Germain, Saint Germain d'Auxerre, qui vivait au Vème

siècle, ou saint Germain de Paris, qui vécut au VIème

? De la solution de ce problème insoluble dépend la date de la fondation

de Saint-Brieuc, fixée en 480 par dom Lobineau et en 556 par Albert

le Grand. Quelle que soit de ces deux dates la véritable, le saint

homme, ayant débarqué sur la côte septentrionale de l'Armorique,

se trouva en pays de connaissance. Le maître du lieu était aussi

un Breton fugitif, et de plus, le propre cousin de saint Brieuc

; il se nommait Rigwal ou Rivallon. La reconnaissance fut touchante.

Rigwal céda à son parent sa propre maison, située dans un lieu couvert

de bois, et appelée la Vallée Double, à cause des deux cours d'eau

du Gouët et du Gouëdic (Petit- Gouët), qui le traversaient.

Saint

Brieuc y bâtit un monastère et s'appliqua dès ce moment, avec ses

disciples, à détruire dans la contrée ce qui subsistait encore de

l'idolâtrie. La célébrité de ces pieux solitaires attira bientôt

autour d'eux de nombreux zélateurs, qui vinrent chercher sous les

murs de leur monastère une sécurité dont on ne jouissait guère,

à cette époque si troublée, qu'autour des églises et des couvents.

Des maisons s'élevèrent. La mort de saint Brieuc, loin de diminuer

le concours des fidèles, ne fit que l'augmenter par les miracles

qui éclatèrent sur son tombeau. Telle est l'origine de la ville

de Saint-Brieuc, qui ne pouvait porter à plus juste titre le nom

du saint personnage dont nous venons de raconter l'histoire. La

règle que saint Brieuc établit dans son monastère était celle des

grands moines d'Orient. Il l'avait sans doute apprise de saint Germain,

son maître, et l'avait imposée déjà au monastère de Grande-Lann,

fondé par lui en Angleterre avant son émigration. L'abstinence,

le travail des mains, la simplicité des vêtements, l'éloignement

du monde étaient les principales obligations de cette règle, que

les moines de Saint-Brieuc ne paraissent avoir abandonnée que pour

adopter, au VIIIème, ou au IXème siècle, celle

de Saint-Benoît, qui triomphait alors dans tout l'Occident.

On

a discuté beaucoup sur l'époque de la fondation de l'évêché de Saint-Brieuc.

Une inscription trouvée en 1210 dans la châsse du saint l'appelle

episcopus Britanniæ, et, d'autre part, la chronique de Nantes déclare

que l'évêché de Saint-Brieuc ne fut fondé qu'au IXème

siècle par Noménoë. Cette difficulté nous semble avoir été levée

par l'auteur des Annales Briochines. Selon lui, saint Brieuc ne

fut point évêque diocésain, mais, suivant un usage alors fort répandu,

principalement en Angleterre, il fut du nombre de ces évêques régionnaires

ou chorévèques, qui exerçaient les fonctions épiscopales par tout

le pays sans se renfermer dans une circonscription particulière.

Ainsi s'explique ce titre très vague d' episcopus Britanniæ et Noménoë

demeure le fondateur du diocèse de Saint- Brieuc, qu'il forma aux

dépens de celui de Dol, lorsqu'il voulut augmenter le nombre des

évêques de son domaine. C'est peut-être à cette époque que les moines

du monastère de Saint-Brieuc, las de la vie commune, adoptèrent

le partage des biens, et échangèrent le titre de moines contre celui

de chanoines, le froc contre l'aumusse. Il est certain que ce changement

était déjà opéré lorsque Juhel, archevêque de Tours, vint faire

sa visite en 1233. C'est sans doute en commémoration de l'ancienne

vie commune que l'évêque de Saint-Brieuc était obligé, au XVlllème

siècle, de donner un repas à ses chanoines aux quatre grandes fêtes

de l'année.

De bonne heure l'évêque de Saint-Brieuc eut la seigneurie

temporelle de la ville et de ses environs. Elle lui fut cédée ou

par Eudon, ce fondateur de la première maison de Penthièvre, qui

fut enterré dans la cathédrale, ou par Noménoë. Ce fief était dans

la catégorie des reguaires, qui tenaient un rang distingué parmi

les principaux fiefs du duché, où les évêques, comme pairs ecclésiastiques

du duc, jouissaient de la plupart des droits attribués aux hauts

barons. L'évêque de Saint- Brieuc, comme la plupart des évêques

de Bretagne, tenait à manifester sa puissance par la pompe déployée

le jour de son entrée dans la ville. « Le seigneur du Boisboixel

l'allait recevoir à la porte de la ville; là, on présentait au prélat

une haquenée richement caparaçonnée. Le seigneur du Boisboixel,

en qualité d'écuyer féodé, tenait l'étrier tandis que l'évêque montait

sur cette haquenée. Il la conduisait ensuite par la bride jusqu'au

palais épiscopal, et, lorsque le prélat était descendu, il prétendait

que la haquenée devait lui appartenir. Dans le festin de cérémonie

qui suivait cette entrée, le gentilhomme qui avait le titre de maître

d'hôtel féodé de l'évêque lui donnait à laver avant qu'il se mît

à table ; il lui versait à boire pendant le repas, et il prétendait

avoir aussi pour cela l'auguière, la serviette, la coupe d'or ou

d'argent dans laquelle le prélat avait bu, et ce qui restait de

viande dans le grand plat pour en manger ce qu'il voudrait. Le reste,

il devait le donner au maréchal ferrant ; celui-ci, après en avoir

aussi mangé autant qu'il voulait, allait aux prisons de l'évêque

inviter les prisonniers à faire bonne chère de ce qui restait. Le

maréchal ferrant était obligé de ferrer la haquenée et les prisonniers

de l'évêque, et avait droit de demander pour payement un parisis.

Le maître d'hôtel était obligé, et cette obligation subsiste encore

au XVIlIème siècle, de donner les hautbois, musettes

et violons, avec un jambon, le jour du mardi gras de chaque année,

sur la place du Martray à Saint-Brieuc, et tous les cabaretiers

de cette ville sont obligés d'apporter à la table du jambon, un

pot de vin ou de telle autre boisson qu'ils débitent. » (annales

Briochines.) Parmi les droits dont l'évêque de Saint-Brieuc jouissait

comme souverain temporel, il en était un fort singulier. Le jour

de la Saint-Jean, à l'heure des vêpres, un des propriétaires de

la rue nommée l'Allée-Menault était tenu de sortir de sa maison

un bâton à la main, et de dire trois fois « Renouessenelles (grenouilles),

taisez-vous, monsieur dort, laissez dormir monsieur ! »

Au

reste, si les évêques de Saint-Brieuc étaient fort puissants, ils

n'en étaient pas moins, la plupart du temps, des créatures de la

maison de Penthièvre, qui cernait de toutes parts leur diocèse de

ses terres et de ses châteaux forts et de qui ils tenaient leur

puissance. Quelquefois même il arrivait que c'était un cadet de

cette puissante maison qui occupait le siège épiscopal. Cette circonstance,

en diminuant leur indépendance, fut peut-être une des causes de

l'étendue de leurs droits. Lorsque, par exemple, au XIVème

siècle, le siège épiscopal de Saint-Brieuc était occupé constamment

par des cadets d'Avaugour, de Rohan et de Malestroit, parents et

amis des Penthièvre, il était impossible que des évêques si étroitement

liés aux puissants seigneurs du pays n'en tirassent pas quelque

avantage. Aussi le droit de régale, longtemps contesté, finit par

leur demeurer. Ce droit leur conférait la juridiction, la jouissance

des revenus de l'évêché pendant les vacances du siège, etc.

Au Xème siècle, l'évêque Jean, qui assista au concile de

Latran (1116) et à celui de Reims (1131), se fit remarquer par des

fondations nombreuses et par son application à faire disparaître

quelques désordres qui peignent l'époque et qui nous donnent occasion

de faire remarquer comment un certain ordre et une certaine police

prirent peu à peu possession de cette société bouleversée par le

chaos du Xème et du Xlème siècle.

Dans

le pays de Jugon, les habitants s'étaient accoutumés à enterrer

leurs morts au pied des croix placées sur les grandes routes. L'évêque

Jean consacra le cimetière de Notre- Dame-de-Jugon pour servir aux

sépultures à l'exclusion de tout autre lieu. Un autre abus, alors

très commun et que les papes et les évêques eurent beaucoup de peine

à déraciner, c'était la possession des biens ecclésiastiques par

des laïques, qui les avaient usurpés en grand nombre pendant les

deux siècles précédents. Ces biens étaient devenus héréditaires

dans les familles, qui les vendaient., les partageaient, les assignaient

comme douaires. On voit dans les cartulaires des ventes d'églises,

d'autels, de cloches, de calices. Jean obtint de certaines personnes

laïques qui possédaient ainsi l'église de Bréhand, qu'elles s'en

démissent entre ses mains.

Sous son épiscopat, un concile fut

tenu à Saint-Brieuc et présidé par l'archevêque de Dol.

Au temps

d'Erispoë, la piété des Briochins, alarmée des ravages des Normands,

avait fait transporter au monastère de Saint-Serge, à Angers, les

reliques de saint Brieuc. Les reliques des saints étaient à cette

époque de tels trésors qu'on ne s'en dessaisissait que dans une

nécessité extrême, et qu'on s'empressait de s'en remettre en possession

dès qu'elle avait disparu. Celles de saint Brieuc étaient pourtant

restées plusieurs siècles dans cet exil, lorsqu'en 1210 l'évêque

Pierre obtint des moines de Saint-Serge qu'ils lui en rendissent

du moins une partie, à savoir un bras, deux côtes et un petit peu

de la tête ou du cou, paruamper de cervice. Ce fut avec une

grande solennité et au milieu d'un concours de peuple extraordinaire

que se fit cette translation. Entre autres s'y trouva, dit la Chronique

de Bretagne, le très noble comte Alain, et il voulut lui-même porter

ces ossements vénérés depuis la porte de la ville jusqu'au chœur

de la cathédrale.

Un des évêques les plus fameux de Saint-Brieuc

est Guillaume Pinchon. Il appartenait à une famille noble du diocèse.

Il fut d'abord chanoine de Saint Gatien de Tours, d'où il fut rappelé

dans sa patrie pour y occuper le siège épiscopal. Opiniâtre défenseur

des prérogatives de l'Église, il soutint la lutte, au sujet des

droits de tierçage et de past Nuptiad, contre Pierre Mauclerc, qui

avait entrepris d'abaisser les évêques orgueilleux de la Bretagne.

Plutôt que de céder, l'obstiné prélat se fit chasser de son diocèse

par les commissaires du duc. Au reste, il paraît que la population

de la ville s'était jointe à eux. C'était le temps où les bourgeois,

plus hardis, commençaient à se lasser des exigences ecclésiastiques,

et c'en est un symptôme frappant que de voir Saint-Brieuc, une des

cités les plus arriérées au point de vue municipal, dans ces dispositions.

Pinchon se retira à Poitiers, où il fut coadjuteur de l'évêque.

Quand il lui fut permis de rentrer dans son diocèse, il s'occupa

de rebâtir son église cathédrale qui tombait en ruine. « Il n'eut

pas la consolation, dit un bon abbé historien, de voir la fin de

son entreprise. Dieu, content de sa bonne volonté, le retira de

ce monde au mois de juillet 1234 ». Le grand nombre de miracles

qui éclatèrent à son tombeau engagèrent le pape Innocent IV à le

canoniser treize ans après sa mort. Les offrandes des fidèles fournirent

abondamment de quoi achever l'église qu'il avait commencée, et ainsi

fut vérifiée cette parole qu'il avait dite plein de confiance en

la divine Providence que, « mort ou vif, il bâtirait son église.

»

Pinchon vivait encore lorsque Juhel, archevêque de Tours,

vint visiter l'évêché de Saint-Brieuc. Nous avons, sous le nom d'Acte

de Juhel, un règlement par lequel cet archevêque détacha du corps

de la cathédrale une paroisse pour laquelle il institua un vicaire,

Dans le même acte, il établit que les chanoines seraient astreints

à six mois de résidence au lieu de trois. Au XIVème siècle,

Saint-Brieuc eut un évêque célèbre dans la personne de Hugues de

Montrelais, chancelier de Bretagne il soutint avec énergie la cause

du duc Jean III contre le roi de France, Charles V, qui exigeait

l'hommage lige, et qui, vaincu par l'habileté du prélat, consentit

à recevoir l'hommage simple, le seul qui fût véritablement dû, comme

le prouva Hugues de Montrelais. Il se retira à la fin de sa vie

à Avignon et fut fait cardinal.

On s'étonnera que nous ne parlions,

à propos de Saint-Brieuc, que d'évêques et d'affaires ecclésiastiques.

C'est que l'histoire de cette cité est là presque tout entière.

Pourtant cette paisible existence fut troublée à la fin du siècle

où nous sommes parvenus. La guerre, dans les querelles de Jean IV

et de Clisson, vint tourbillonner autour de Saint- Brieuc et s'abattit

enfin sur elle. Les Briochins tenaient pour le duc. Clisson vint

les assiéger, ils se renfermèrent dans la cathédrale, que les évêques,

en leur qualité de souverains temporels, avaient fortifiée comme

une citadelle. Ils s'y défendirent quinze jours, et ne cédèrent

qu'après que le connétable eut fait avec ses machines plusieurs

brèches considérables à leurs murailles. Le duc, très sensible à

cette perte, accourut avec des forces supérieures et, ne pouvant

attaquer Clisson dans les murs dont il s'était emparé, l'attendit

durant six jours sur la grève d'Hillion. Clisson refusa le combat,

et bientôt l'intervention du roi de France fit cesser la lutte.

La guerre visita encore Saint-Brieuc deux siècles plus tard.

Près de la ville, et sans doute pour la défendre des attaques des

Anglais, avait été bâtie la tour de Cesson, au bord de la mer, sur

une falaise de 200 pieds de hauteur. La tour elle-même avait 100

pieds. On en attribue la fondation à Charles de Blois. En 1591,

Avaugour Saint-Laurent, lieutenant du duc de Mercœur, vint mettre

le siège devant cette tour formidable, qui tenait pour le roi. Une

armée royaliste, commandée par Rieux de Sourdéac, vint le forcer

de lever le siège, et, l'ayant fait prisonnier, l'enferma dans cette

même tour où il avait compté entrer en vainqueur. Le duc de lllercoeur

accourut pour venger son lieutenant, et força la place à capituler

après y avoir envoyé quatre cents volées de canon. Le maréchal de

Brissac la reprit en 1598, et Henri IV, qui démolissait partout

les forteresses de Bretagne, fit tomber celle-ci comme beaucoup

d'autres. On en voit encore d'imposants débris.

Le XVIIème

siècle eut une grande importance pour Saint-Brieuc. Cette ville

n'avait point eu, au moyen âge, ce mouvement municipal qui avait

fait la richesse et la force de la plupart des villes de France.

Aussi n'avons-nous vu à aucune époque la population briochine se

signaler par sa richesse, sa force et son émancipation. On a remarqué

que la ville n'était pas fortifiée. La cathédrale seule l'était.

En fait d'institutions municipales, nous trouvons bien des syndics,

mais dont l'établissement ne remonte pas au -delà du règne de Henri

II. Ce n'est que par un édit de 1692 que Saint-Brieuc obtint d'avoir

des maires et autres officiers municipaux. Ce n'est qu'en 1628 qu'elle

fut munie d'une enceinte fortifiée, dont il ne reste plus de traces

aujourd'hui, et que des milices y furent organisées. Ces milices,

destinées à la défense des côtes, se signalèrent en plusieurs occasions,

particulièrement à l'attaque d'une frégate hollandaise qui s'était

trop avancée sur les grèves et s'y trouvait à sec. Elles enlevèrent

d'assaut cette forteresse d'un nouveau genre malgré un feu bien

nourri, et le roi, en récompense, leur donna six des canons de la

frégate (1675).

Plus tard, à la bataille de Saint-Cast, on retrouve

encore honorablement les milices briochines. Ce n'est qu'en 1650

que Saint-Brieuc posséda une imprimerie. Elle fut établie sous la

direction de Guillaume Doublet. Pour favoriser un établissement

si utile, l'évêque, le chapitre de la cathédrale et la communauté

de la ville payèrent chacun une somme de deux cents livres. En 1601,

un collège avait été fondé et placé sous la direction du chapitre.

En 1664, l'évêque fonda aussi un séminaire dont il confia la direction

aux prêtres de la congrégation de la Mission, dite de Saint-Lazare.

Plusieurs couvents d'hommes ou de femmes s'élevèrent également

à Saint-Brieuc durant le XVème siècle, un couvent de

capucins en 1615, un couvent d'ursulines en 1624, un couvent de

bénédictines de la congrégation du Calvaire en 1626. Depuis 1503,

la ville avait aussi des cordeliers. Le XVIIème siècle

apporta quelques modifications aux règlements du chapitre, et particulièrement

au point important de la résidence. Le règlement de 1648, en autorisant

les chanoines à s'absenter trois mois pour leurs affaires, les obligea

implicitement à résider neuf mois. Plus tard, l'évêque Vivet de

Monclus confirma cette disposition et en ajouta quelques autres

également propres au maintien de la discipline. Un chanoine briochin

fit ce distique, où perce, à travers beaucoup d'admiration pour

les vertus du prélat, le peu de satisfaction que sa sévérité causait

au chapitre

Sic clero insigni, vivet, pietatis amator

Aurea connexit vincula, vincla tamem.

Puisque nous parlons

des règlements du chapitre, nous ne les quitterons pas sans en rappeler

quelques anciens articles, assez curieux par le détail où ils entrent.

Il en est qui ordonnent les bonnes mœurs, la régularité des vêtements

point de grandes manches, point de collerettes renversées, point

de gants ou de mitaines. « L'on doit entrer en cueur (au choeur)

humblement et révéremment, et ne doit-on point faire de station

ny de parlement en l'entrée dudit cueur, ny à l'issue. Et quand

on entre au grand autel, l'on se doit revirer et tourner pour faire

révérence audit grand autel. Et s'aucun en entrant ou en yssant

(sortant) trépasce ces choses devant dites, en le corrigeant et

remonstrant sa faute, on peut siffler sur lui, ou battre les chaeses

de chanoines en chanoines, de chapelains en chapelains, de bacheliers

en bacheliers. Item. Chacun ès festes doubles doit être, ébarbé

et tonsuré. Item. De ancienne coutume le vicaire perpétuel de Saint-Michel

est tenu au jour de Pâques bailler des esteurs (balles du jeu de

paume ou ballons), savoir, au prélat de ladite église cinq, et aux

dignitaires et chanoines de ladite église chacun trois, avec les

cabarets (raquettes) à les frapper à la manière accoutumée. »

Nous n'avons pas encore parlé des assemblées des états de Bretagne

qui furent tenues à Saint- Brieuc. Il y en eut quatorze jusqu'en

1768. La première que l'on connaisse est de 1567. En 1789, la noblesse

et le clergé, dont l'union avait toujours été étroite dans le diocèse

de Saint- Brieuc, protestèrent en commun contre la disposition qui

autorisait les ordres à envoyer séparément leurs députés, tandis

que d'après la constitution de Bretagne aucune représentation ou

délégation ne pouvait être envoyée au roi sans le concours des trois

ordres élisant par ordres et non par têtes. Au reste, la bourgeoisie

elle-même montra peu de sympathie pour les idées nouvelles, et ne

suivit que mollement l'exemple des autres villes de la province.

Les prêtres avaient la plus grande influence, et refusèrent presque

tous le serment de fidélité à la constitution. Néanmoins, le gouvernement

resta maître de Saint-Brieuc, qui n'eut à subir qu'une attaque des

chouans du voisinage. Ce fut en l'an VIII, dans la nuit du 4 au

5 brumaire ces insurgés, commandés par Mercier, dit la Vendée, se

jetèrent sur la ville pour délivrer leurs compagnons prisonniers,

et y réussirent. Cette cité, qui végéta si longtemps, a pris de

grands développements depuis la Révolution et s'est beaucoup embellie

dans ces dernières années. Chef-lieu d'un de nos départements les

plus peuplés, elle a doublé sa population, qui n'était alors que

de 6 à 7,000 habitants, et qui aujourd'hui est de 16,355 habitants.

Son clergé s'est mis plus au niveau de l'esprit moderne, grâce surtout

à l’influence de l'évêque Caffarelli sous l'Empire. Les états de

Bretagne, tenus à Saint-Brieuc en 1768, ont doté Le Légué d'un quai

magnifique qui en fait un des meilleurs ports de cette côte. Le

commerce d'exportation a pour principaux objets le lin, le chanvre,

l'huile de lin, le suif, le beurre, le cuir. L'aspect de la ville,

qui est à 88 kilomètres de Rennes et à 462 de Paris, n'est pas désagréable.

Ses rues, ses places, ses églises sont assez belles. La cathédrale,

d'un gothique un peu lourd, mérite l'attention. Les églises Saint-Michel

et Saint-Guillaume ont été rebâties, l'une en 1837, l'autre en 1866.

Parmi le monuments civils, on distingue l'hôtel de la préfecture

et son beau parc ; le palais épiscopal, ancien manoir de Quiquengrogne;

le grand séminaire, le lycée, le palais de justice entouré d'un

beau square; et dans la ville quelques anciens hôtels, notamment

l'hôtel de Rohan, des maisons curieuses du XIVème et

du XVème siècle et de belles casernes .Le Champ de Mars,

planté d'ormes, est une jolie promenade. Près de la ville il existe

une source d'eau ferrugineuse, et l'on trouve un beau granit qui

s'expédie à Paris. Une belle grève d'un sable uni et ferme, qui

s'étend au pied de la tour de Cesson, sert de théâtre à de brillantes

courses de chevaux fondées en 1801, et qui attirent de nombreux

spectateurs. Dans une partie de l'arrondissement de Saint-Brieuc

on parle le langage brezounecq ou bas breton, qui n'est autre

que l'ancienne langue celtique.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.