Chartres - Préfecture de l'Eure et Loir

Retour au Département

Chartres (Autricum, Ciroitas Carnutum) L'origine

de Chartres remonte à la plus haute antiquité les historiens romains

signalent l'existence d'une ville, capitale des Carnutes, à laquelle

ils donnent le nom d'Autricum, dérivé très vraisemblablement d'Autura,

qui était celui de la rivière d'Eure. La longue et obstinée résistance

de cette tribu gauloise fit donner plus tard le nom même du peuple,

Carnutes, Carnotes, à la cité dans laquelle se résumait en quelque

sorte la nationalité du pays, et avec le temps Carnute s'est transformé

dans le nom actuel de Chartres. L'importance que les Romains attachaient

à sa possession lui valut de nombreux embellissements pendant leur

domination son enceinte fut régularisée elle formait un vaste carré

qu'entouraient des faubourgs considérables. De somptueux édifices

furent élevés ; on construisit des aqueducs pour la conduite des

eaux; et deux voies principales y aboutissaient, se rattachant l'une

à Durocasses (Dreux), et l'autre à Suindinum (Le Mans).

Conquise

par les Francs avec le reste de la Gaule, elle fit partie du royaume

de Paris lors du partage de l'héritage de Clovis entre ses fils.

Pendant les guerres qui éclatèrent entre ces monarchies rivales,

Chartres fut assiégée en 600 par Thierry II, roi d'Orléans. Après

d'inutiles efforts pour prendre la place de vive force, ce prince

fit couper l'aqueduc construit par les Romains, et la ville, privée

d'eau, fut obligée de se rendre.

Aux agitations des guerres intestines

succédèrent bientôt les invasions des Normands. Chartres fut prise,

ravagée et incendiée par eux en 858 et en 872 les habitants durent

déployer une grande énergie pour réparer ces désastres, puisque,

en 911, nous voyons les attaques du fameux chef Rollon échouer devant

leurs murailles. Plus heureux, Thibaut le Tricheur, comte de Champagne,

s'en rend maître en 940, et ajoute le comté de Chartres à ses conquêtes

et à ses titres. A une époque beaucoup plus récente, Chartres eut

à subir l'invasion allemande ; elle fut occupée, le 21 octobre 1870,

par la 22ème division de l'infanterie allemande (3ème

armée), commandée par le général de Wittich.

Malgré les temples

élevés par les Romains aux divinités de l'Olympe, le druidisme,

réfugié dans de mystérieuses retraites ou dans les profondeurs des

forêts, comptait encore dans le pays de fervents et de nombreux

adeptes, quand le christianisme y fit sa première apparition. Ses

progrès eussent été sans doute plus lents et plus difficiles, si

les premiers apôtres n'eussent été aidés dans leurs prédications

par l'influence d'une légende populaire annonçant la venue d'une

Vierge qui devait enfanter. Le mystère de cette prédiction attribuée

à des druides morts depuis longtemps fut expliqué par les premiers

serviteurs du Christ. Saint Savitien et saint Potentien, envoyés

par saint Pierre dans les Gaules, vinrent de Sens à Chartres, pénétrèrent

auprès des druides, poursuivis et persécutés comme eux, ils en convertirent

un grand nombre, et lorsque, sous le règne de Constantin, il fut

enfin permis aux chrétiens de proclamer leur foi, la grotte souterraine

de Chartres où les druides dérobaient aux regards profanes les mystères

de leur culte devint la première église chrétienne, et le premier

autel que surmonta la croix fut cet autel même, élevé jadis par

les Gaulois encore païens Virgini parituræ; à la Vierge qui doit

enfanter. Notre-Dame de Chartres fut donc bien reconnue, selon

le naïf langage des vieilles chroniques, pour la Dame de la ville

et du Pays. Les évêques y exerçaient une autorité souveraine,

même avant la conquête de Clovis ; l'alliance des Gaulois avec les

apôtres du Dieu de la Judée avait été scellée dans le sang des-martyrs

des deux cultes.

Un gouverneur romain, nommé Quirinus, avait

fait précipiter convertisseurs et convertis dans un puits qui a

gardé le nom de puits des Saints-Forts. Les saints dont les noms

se rattachent à cette époque de lutte et de persécution sont saint

Potentien, qui rejoignit saint Savinien à Sens, et y fut évêque

après lui saint Altin et saint Éobald, qui parcourait l'Orléanais,

et saint Aventin, qui fut le premier évêque de Chartres, après avoir

été, dit-on, prêtre druide.

Clovis et ses successeurs de la

première race eurent une grande dévotion pour Notre-Dame de Chartres

et respectèrent les droits réels et l'autorité des évêques, même

lorsqu'ils se disputaient la souveraineté nominale de la province.

Toutes les terres et leurs revenus appartenaient à l'évêque à vingt

lieues à la ronde, autour de son clocher il en était de même des

tours, des murs de la ville et des lieux fortifiés, des halles et

des marchés. On retrouve encore quelques statues des anciens prélats

revêtues d'ornements moitié guerriers, moitié épiscopaux. Tenant

d'une main leur crosse et de l'autre l'épée, ils ont le casque en

tête et l'étole au cou. Ils conservèrent jusque sous la troisième

race le droit de battre monnaie.

Charles le Chauve avait ajouté

aux nombreuses et précieuses reliques constituant le trésor de la

cathédrale une chemise de la sainte Vierge que l'empereur Nicéphore

avait donnée en présent à Charlemagne. La métropole possédait, en

outre, les châsses de cinq de ses évêques canonisés, la main avec

laquelle saint Thomas toucha le côté de Notre-Seigneur, la tête

de sainte Anne et un grand nombre de meubles ou vêtements ayant

appartenu à Jésus-Christ et à sa mère. Le règne de chaque évêque

se perpétuait dans la mémoire du peuple par le souvenir de quelque

miracle.

C'est ainsi que, pendant le siège de Rollon le Normand,

l'évêque Gaucelin ayant exposé, dans une procession solennelle,

la chemise de la Vierge aux regards des assaillants, une terreur

subite s'empara des ennemis. Rollon lui-même qui rendit plusieurs

fois depuis témoignage du miracle, donna le signal de la retraite

et le pré dans lequel les Normands avaient campé conserva le nom

de pré des Reculés. Il y aurait une longue liste à dresser des évêques

qui ; par leur naissance, leur savoir ou leurs bienfaits ont illustré

le siège de Chartres nous n'avons voulu que donner une idée de la

persistance du sentiment religieux dans le centre de l'ancien druidisme,

et indiquer la face sous laquelle doit être étudiée la plus grande

partie de l'histoire de cette ville. L'usurpation de Thibaut le

Tricheur, l'avènement des comtes de Chartres eut en réalité moins

d'importance que l'énoncé du fait pourrait le faire supposer nous

ne voyons pas que ces seigneurs aient résidé dans la capitale de

leur nouveau comté ils se contentèrent, pour constater leur autorité

plus apparente que véritable, de s'y faire représenter par un vicomte,

qui n'avait droit qu'à quelques revenus casuels, et encore les évêques

opposèrent-ils à ces dignitaires la création de vidames, destinés

évidemment à leur disputer le peu de pouvoir qui leur était laissé.

Malgré le rang élevé que gardèrent, dans la noblesse féodale, les

descendants de Thibaut, malgré l'illustration de leurs alliances

souvent princières, l'évêque demeura le véritable souverain de Chartres,

même alors que le comté devenait domaine royal, comme sous Philippe

le Bel, pour la première fois.

Aussi, presque tous les événements

qui touchent à l'histoire de Chartres ont-ils un caractère religieux:

de nombreux conciles y sont tenus le pape s'y réfugie en 1130, et

Henri ler d'Angleterre vient s'y prosterner devant lui.

Saint Bernard y prêche la croisade et entraîne en Palestine presque

toute la noblesse du pays. Saint Louis vient y conclure avec le

roi d'Angleterre une trêve qui lui permette de partir pour la terre

sainte, l'évêque de Chartres se contente d'aller guerroyer contre

les Albigeois. Pendant la période comprise entre le XIème

et le XVème siècle, nous aurions à raconter les querelles

intestines surgissant entre le pouvoir épiscopal, le chapitre de

Notre-Dame et les comtes de Chartres ou leurs représentants nous

verrions se grouper les premiers éléments de la commune et la bourgeoisie

profiter de la division des différentes puissances qui pèsent sur

elle pour revendiquer des droits conquis autour d'elle depuis longtemps.

Ce serait aussi la place de quelques détails sur l'attitude de Chartres

pendant la conquête anglaise, sur la sympathie constante de ses

habitants pour la cause française et sur l'héroïque dévouement des

deux bourgeois, Lesueur et Bouffineau, ouvrant les portes de la

ville à Longueville, Dunois, Boucicaut et La Hire, pénétrant dans

Chartres à la suite d'un détachement de soldats déguisés en marchands.

Nous retrouverions ce patriotisme et cette abnégation pendant la

lutte de François Ier contre Charles- Quint ; aucune

cité ne fut plus prodigue de son or, de tous ses biens et du sang

de ses enfants pour soutenir l'honneur de la France mais c'est surtout

pendant les guerres de religion qu'apparaît dans tout son éclat

l'inébranlable fidélité de la population chartraine aux traditions

paternelles.

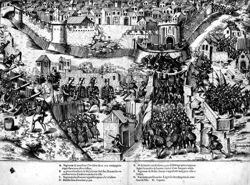

Le schisme est partout, la Réforme triomphe dans

l'Ouest et dans le Midi, l’incendie gagne les provinces du centre,

la vieille cité des Carnutes n'en est pas atteinte. Henri III meurt,

le roi légitime vient en personne sommer la ville si fidèle, si

dévouée à la monarchie française la ville ne se rendra pas au huguenot.

Après un siège de six mois, le Béarnais verra ses portes s'ouvrir

devant lui mais c'est quand il viendra se faire sacrer dans la basilique

de Notre-Dame. C'est sur ce glorieux dénouement que peut se clore

le rôle historique de la ville de Chartres. Henri IV y avait été

sacré en 1594. Vingt-huit ans après, en 1622, une nouvelle organisation

diocésaine enlevait à l'évêché une grande partie de son importance

ce siège, qui étendait son autorité sur 1,700 paroisses, et qui

avait pu s'intituler primatc sedes Franciæ, était démembré, et de

ses dépendances l'évêché de Blois était fondé.

La puissance seigneuriale

grandissait en proportion de l'abaissement du pouvoir épiscopal

le comté de Chartres, érigé en duché, devenait apanage des princes

du sang la centralisation administrative achevait de substituer

aux derniers vestiges de l'existence provinciale le niveau d'une

vie empruntée au foyer de Versailles et de Paris.

La Révolution

vint plus tard compenser cette décadence politique et cette perte

d'influence religieuse par la conquête définitive de la liberté,

par l'extension du bien-être et une répartition plus générale de

la fortune publique aujourd'hui, que le prix de la moisson va plus

directement aux mains qui ont semé et labouré, Chartres s'est enrichie

de la richesse des fermiers des environs ; c'est le grand marché

de la Beauce, ce pays du blé. Il est peu de fortunes qui reposent

sur des bases aussi solides. Les industries qui se rattachent à

cette grande et importante production ont développé dans la ville

de Chartres un mouvement commercial moins fiévreux qu'ailleurs peut-être,

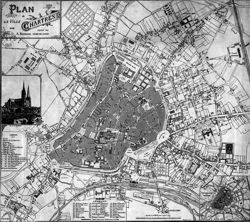

mais, à coup sûr, plus durable. La ville est bâtie en amphithéâtre,

sur une colline dont l'Eure baigne la base, et à laquelle les constructions

dont elle est couverte donnent la forme d'une vaste pyramide, couronnée

à son sommet par les flèches de la cathédrale les rues sont étroites,

sombres, irrégulières et grimpantes les maisons mal alignées, de

style gothique, avec leurs portes en ogive et leurs ornements, bizarres,

conservent l'empreinte des siècles passés. Sept portes donnent accès

dans l'intérieur ; la porte Guillaume avec ses deux tourelles reliées

par une courtine et quelques pans de vieilles murailles sont les

seuls débris qui subsistent de la période guerrière ; des sept paroisses

que comptait autrefois la ville, une seule a gardé sa pieuse destination,

c'est Saint-Aignan, devenu une succursale de Saint-Pierre.

La

rue des Ormes a été percée sur l'emplacement de l'église consacrée

jadis à saint Michel. Sainte-Foy a été transformée en salle de spectacle,

Saint-André en magasin à fourrages ; trois places ont été ouvertes

aux endroits occupés par Saint-Hilaire, Saint-Saturnin et Saint-Martin

le Normandier. L'église de Saint-Pierre, dépendant autrefois du

célèbre monastère de Saint-Père, dont la fondation est attribuée

à Clovis, a conservé de beaux vitraux et un aspect sombre et vénérable

mais la gloire de Chartres, c'est sa cathédrale.

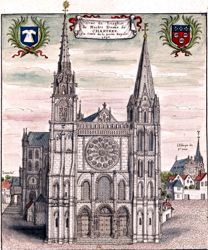

Un premier temple

fut construit vers le règne de Constantin, sur l'emplacement même

occupé aujourd'hui par la magnifique basilique il eut le sort commun

à la plupart des édifices religieux de cet âge. Incendié en 858

par les Normands, lorsqu'ils pénétrèrent dans la ville sous prétexte

de recevoir le baptême et de rendre les honneurs de la sépulture

à leur chef Hastings, il fut réparé une première fois par l'évêque

Gislebert, puis incendié de nouveau, de 962 à 973, pendant la guerre

de Thibaut le Tricheur contre Richard, duc de Normandie; restauré,

puis détruit par accident, sous l'épiscopat de Fulbert, le 7 septembre

1020, la veille de la Nativité de la Vierge, il se releva sur de

nouvelles bases et d'après le plan que nous admirons aujourd'hui,

grâce au zèle infatigable du pieux et vénéré prélat qui sut intéresser

à cette œuvre glorieuse les personnages les plus considérables de

cette époque, tant en France qu'à l'étranger. A côté des rois, comtes

et barons, les bourgeois, marchands et corporations d'artisans coopérèrent

à la reconstruction du monument ceux-ci de leur participation aux

travaux, ceux-là des libéralités de leur bourse. Sur les vitraux,

à côté des armoiries de la noblesse, figurent les attributs des

corps d'état, témoignage touchant de l'alliance des forces et de

la communauté des efforts. Les principaux travaux furent achevés

en 1145. Quelques ouvrages de consolidation ont suffi pour défendre

le merveilleux édifice contre les ravages de sept siècles un volume

suffirait à peine à la description de ses beautés, contentons-nous

de citer les voûtes des porches chargées des sculptures les plus

curieuses, l'étonnante hardiesse des clochers dont l'un, haut de

124 mètres, dépasse de 60 mètres l'élévation des tours de Notre-Dame

de Paris, et se laisse apercevoir à une distance de douze lieues.

N'oublions pas le magnifique morceau d'architecture qui décore le

maître autel, chef-d’œuvre d'un artiste trop peu connu, Bridan,

et représentant l'Assomption de la Vierge. Signalons encore le seul

tombeau auquel une place ait été accordée dans l'église, celui du

baron de Bourdeilles, tué en 1568, en défendant la ville contre

les huguenots, après l'avoir préservée de la ruine et du pillage.

Une autre église souterraine règne sous presque toute la surface

de la cathédrale elle a pour première origine la grotte druidique

où fut trouvée la statue élevée par les prêtres Carnutes à la Vierge,

dont la divinité ne leur avait pas encore été révélée. Cette crypte

est encore le but de nombreux pèlerinages, et l'image sainte ; rétablie

dans l'église haute, est l'objet d'une dévotion particulière. Les

boiseries de l’autel sont tapissées d'ex-voto, qui attestent la

foi simple et naïve des paysans beaucerons. Les édifices modernes

offrent peu d'intérêt auprès de ces splendides monuments du passé

c'est toujours vers Notre-Dame que revient le voyageur, répétant

le vieux dicton populaire qui associe le monumentaux plus célèbres

gloires architecturales de notre pays :

Clocher de Chartres,

nef d'Amiens,

Chœur de Beauvais, portail de Reims.

Chartres,

au commencement du VIème siècle de notre ère, ne consistait

guère qu'en une bourgade occupant un assez petit terrain à l'extrémité

d'une plaine du côté de l'orient. Elle était composée d'une dizaine

de rues étroites et fangeuses dans lesquelles le soleil et l'air

ne pénétraient qu'avec peine. Aucune régularité, aucun plan d'alignement

ne se faisaient remarquer dans les habitations construites les unes

à côté des autres, suivant le goût, le caprice, les besoins des

habitants. La forme de la ville était alors celle d'un parallélogramme

borné au nord par la rue de Muret, laquelle tendait du bourg de

ce nom au chemin d'Orléans par le Grand-Pont ou pont du Château,

à l'orient par la rue Evière, qui partait de la rue Gabé, de la

rue Serpente, et se dirigeait vers Bonneval, Illiers et Courville

; au midi par la rue du Bœuf-Couronné, et à l'occident par la rue

du Cheval-Blanc.

Plus tard, quatre bourgs furent réunis à la ville ce furent le bourg de Muret, qui comprenait toutes les maisons qui avoisinent la porte Drouaise; le bourg du Château, que l'on nommait plus particulièrement le Bourg, situé aux environs du Grand- Pont ou pont de la Porte-Guillaume; le bourg de Saint-Sire, qui s'appelait simplement le Haut- Bourg enfin le bourg Châtelet, où est à présent la porte de ce nom. Cependant, quand il fut devenu nécessaire de défendre les villes en les entourant de murs, une partie des quatre bourgs qui s'étaient réunis à Chartres se trouva en dehors des fortifications que l'on éleva, et ils furent même presque entièrement détruits lors de la construction des fossés. « La première enceinte, faite vers le milieu du IXème siècle, commençait, dit Doyen, à la porte Saint- Michel, coupait le tertre du Mouton-Vert (depuis Saint-François) bornait le chœur de l'église de Saint-Aignan; de là à la porte Cendreuse, où depuis a été la chapelle de Saint-Vincent; de la porte Cendreuse au pied du château, à la descente de la Poissonnerie-de-Mer, jusqu'à l'endroit où se joignaient les rues du Bourg et de Muret, près de l'abbaye de Saint-Jean, jusqu'à la rue du Cheval Blanc, la partie depuis la porte Châtelet jusqu'à la porte Saint-Michel achevait cette enceinte. » Plus tard, cette enceinte fut encore augmentée par des additions successives, les murailles furent flanquées de tours, protégées par des fossés, et l'on pénétra dans la ville par sept portes dont une, la Porte Guillaume qui existe encore aujourd'hui, peut donner une idée de la force et de l'importance de ces fortifications.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.