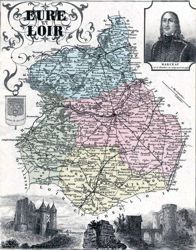

Histoire de l'Eure et Loir

Le département d'Eure-et-Loir, souvent désigné, dans le langage vulgaire, sous le nom de Beauce ou de pays Chartrain, se présente aujourd'hui aux regards du voyageur ou aux souvenirs de ceux qui l'ont parcouru sous un aspect bien différent de celui qu'il eut autrefois. Dans ces plaines immenses couvertes de riches moissons, dans ces gracieuses vallées parsemées de riantes habitations, sillonnées de routes faciles, étalant les plantureux produits d'une culture intelligente et variée, il est difficile de reconnaître les épaisses et sombres forêts, les landes incultes et désertes, les marais fangeux inabordables, dont se composait le territoire des anciens Carnutes. Cette tribu de la grande confédération gauloise trouva, tout à la fois, dans la nature du sol qu'elle occupait et dans l'exaltation de ses sentiments religieux, les moyens d'exploiter le culte druidique à son profit.

C'est au fond de grottes ou cavernes cachées dans les profondeurs des bois, sur d'énormes blocs de pierre roulés dans les endroits les plus solitaires, et dont une terreur superstitieuse rendait les abords plus inaccessibles encore, que s'accomplissaient les mystères de Teutatès. Comme les prêtres de l'Inde et de l'Égypte, comme ceux de l'antique Cybèle, les druides de la Gaule trouvèrent bientôt dans l'ignorance et la crédulité populaires les éléments d'une domination souveraine près de leurs temples barbares, près de leurs grossiers autels, ils établirent des collèges où les adeptes étaient préparés à l'initiation. Cette province des Carnutes devint donc le centre religieux du culte druidique, et plus tard le dernier boulevard de la nationalité celtique pendant l'invasion romaine et les premiers envahissements du christianisme. Il existe encore dans le département.de nombreux vestiges des monuments de cette période historique.

La Garenne de Poisvilliers conserve,

sur une éminence assez élevée, la trace de fossés larges et

profonds qui entouraient ce qu'on nomme encore dans le pays

le Vieux-Château, et ce que les archéologues reconnaissent pour

l'ancien collège des druides.

On a retrouvé à Dreux et à

Fermaincourt les ruines d'anciennes écoles, et dans la forêt

d'Ivry les assises d'un vaste édifice qu'on suppose avoir été

l'habitation du grand prêtre. Les environs de Chartres et la

commune de Lèves sont surtout riches en souvenirs de cette époque:

outre les galgals, dolmens et cromlechs, qui sont très nombreux,

on cite encore la montagne des Lienes, .la caverne qui s'ouvre

au levant sur les bords de l'Eure, près d'une fontaine qui passait

pour sacrée, la grotte de Chartres, creusée au sommet de la

montagne où s'élève la cathédrale actuelle enfin, les tumulus

de Goindreville et du Morancez, les autels encore debout aux

hameaux de Changé et de La Folie, les dolmens si célèbres de

Cocherel et de Quinquempoix, attestent à chaque pas le caractère

religieux de la contrée et l'importance que la nation des Carnutes

avait puisée dans cette espèce de concentration du pouvoir sacerdotal.

L'histoire manque de données positives sur la durée de ce régime

le bruit des armes romaines trouble pour la première fois le

religieux silence de ces mystérieuses forêts.

C'est aux clartés

de la civilisation qu'apportent avec eux les conquérants, qu'il

nous est donné de lire les premières pages de notre histoire

nationale. Les mœurs des Carnutes, leur costume, l'aspect du

pays, les cérémonies religieuses, ne nous sont révélés que par

leurs vainqueurs. Nous regrettons de ne pouvoir ajouter à notre

récit quelques pages sur l'organisation théocratique de cette

partie de la Gaule, sur les bardes, sur les prêtresses inspirées,

sur les barbares sacrifices inondant de sang humain ces pierres

levées, ces autels séculaires, que le lierre et la mousse recouvrent

aujourd'hui; nous voudrions pouvoir évoquer devant nos lecteurs

ces poétiques cérémonies, ces processions pompeuses qui, le

sixième jour de la lune de décembre, signalaient chez nos ancêtres

le retour du nouvel an, alors que, précédé de deux taureaux

blancs, entouré des prêtres, des sacrificateurs, des saronides

et de leurs élèves, suivi d'un long cortège de députés qu'envoyaient

chaque ville et chaque province, le chef des druides, avec ses

hérauts vêtus de blanc, une branche de verveine à la main, allait

couper le gui sacré avec sa serpette d'or. L'an 56 avant, J.-C.,

César pénètre dans les Gaules, apportant la vengeance de Rome

aux descendants de Brennus. Les Carnutes ne se laissèrent point

décourager par les premières victoires des légions romaines.

La mort de Clodius ayant rappelé César

en Italie, une vaste conspiration s'organisa dans le pays Chartrain

; les druides et leurs émissaires se répandirent dans la Gaule,

excitant les esprits au nom de la religion et de l'indépendance

nationale ; les provinces répondirent à cet appel ; l'Auvergne

se signala par l'entraînement de sa population presque entière.

C'est elle qui donna à l'insurrection son chef illustre Vercingétorix

; c'est au pied de ses montagnes que se livrèrent les grandes

batailles mais le foyer de l'incendie était dans le sanctuaire

druidique, et c'est du fond de leurs inaccessibles retraites

d'Eure-et-Loir que les prêtres dirigeaient le mouvement suscité

par eux. Leur influence, quoique affaiblie, survécut au triomphe

des Romains quelques siècles plus tard, nous voyons les superstitions

séculaires de la Gaule trouver dans le pays de Chartres leurs

derniers défenseurs contre les envahissements du christianisme.

La ténacité aux vieilles croyances, la fidélité au culte du

passé, tel est donc le caractère du pays dans cette première

période de son histoire nous verrons le sol se transformer,

les temples du Christ remplacer enfin les sanglants et grossiers

autels de Teutatès mais nous retrouverons dans les mœurs et

dans les annales de la contrée la foi plus pure, mais aussi

obstinée, le même fanatisme des traditions se transmettre de

génération en génération jusqu'à nos jours.

Le territoire

des Carnutes faisait partie de la quatrième Lyonnaise, lorsque

les Francs succédèrent à la domination romaine. Les terres furent

partagées entre les chefs vainqueurs et les ministres de la

religion qui avaient si puissamment concouru aux succès de Clovis

l'érection des comtés, l'établissement des évêchés, la fondation

des prieurés et des abbayes, sont les faits qui caractérisent

le règne des deux premières dynasties. Comme le reste de l'ancienne

Neustrie, les pays dont s'est formé ce département furent ravagés

par les Normands.

La formation des grands fiefs féodaux divisa

la contrée en quatre grands comtés du Perche, de Dreux, de Chartres

et de Dunois, dont les histoires spéciales constituent l'histoire

du département.. Le premier seigneur héréditaire du Perche fut

Yves de Bellesme, comte d'Alençon, qui mourut en 926. Il était

issu de la maison de Bellesme qui possédait viagèrement depuis

longtemps la petite province du Perche avant de l'obtenir de

Charles le Simple à titre héréditaire; la réunion dans la même

famille des comtés du Perche et d'Alençon met une certaine confusion

dans les annales de la contrée.

Saint Louis, en donnant en apanage à

son frère Pierre le comté d'Alençon, y joignit le comté du Perche,

d'où il résulta que les-puinés de cette branche royale portèrent

souvent le titre de comtes du Perche, comme on peut le remarquer

dans le célèbre procès intenté au duc d'Alençon, sous les règnes

de Charles VII et de Louis, XI. L'ancienne coutume du Perche,

qui a régi le pays jusqu'en 1789, avait été rédigée pour la

première fois en 1505, par autorité du roi, sous René, duc d'Alençon,

comte du Perche, et modifiée en 1558, sous Henri II.

La

province se subdivisait en trois cantons; Nogent-le-Rotrou en

était la ville la plus importante. Le Dunois, qui sépare le

pays Chartrain de l'Orléanais proprement dit, fut, dès l'origine

des temps féodaux, possédé par des seigneurs dont se rendirent

indépendants leurs lieutenants, les vicomtes de Châteaudun,

capitale de la contrée; le Dunois fut réuni par les comtes de

Blois à leurs domaines, qui passèrent au XIIIème

siècle à la maison de Châtillon. Gui II, le dernier héritier

de cette famille, vendit ses deux comtés, vers la fin du XIVème

siècle, à Louis de France, duc d'Orléans, frère de Charles VI.

Ce prince venait alors de recevoir du roi la vicomté de Châteaudun,

confisquée sur Pierre de Craon, assassin du connétable de Clisson.

Louis, devient ainsi possesseur de tout le Dunois, eut pour

héritier Charles d'Orléans, son fils ; celui-ci, fait prisonnier

par les Anglais, reçut pendant sa captivité, de son frère naturel,

Jean, des services qu'il récompensa par la cession du comté

de Dunois et de la vicomté de Châteaudun. Ce nouveau comte Jean

est le fameux bâtard de Dunois, qui s'acquit une si glorieuse

réputation dans les guerres de Charles VII contre les Anglais.

Il devint la tige de la maison d'Orléans-Longueville, dont onze

descendants possédèrent successivement la province de Dunois.

La famille s'étant éteinte au commencement du XVIIIème

siècle, dans la personne de la duchesse douairière de Nemours,

l'héritage échut à un fils naturel du comte de Soissons, oncle

de la duchesse; et la fille unique de l'héritier porta le comté

en dot dans la maison de Luynes où il est resté jusqu'à la Révolution.

Un des barons les plus habiles à exploiter l'agonie de la race

carlovingienne fut Thibaut le Tricheur ce surnom indique assez

de quel esprit rusé, cupide et envahisseur il était animé. Vers

l'an 920, ce seigneur, déjà comte de Tours et de Valois, s'empara

du comté de Chartres, qui avait été cédé au duc de Normandie

par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. La famille resta en possession

de ce fief jusqu'en 1286 il échut alors à la veuve d'un comte

d'Alençon qui le vendit à Philippe le Bel. Ce prince le donna

en apanage à Charles, son frère, comte de Valois, dont le fils,

Philippe, étant devenu roi de France, le réunit une seconde

fois à la couronne. En 1528, le comté.de Chartres fut érigé

en duché par François Ier, puis engagé par Louis

XII pour 250,000 écus d'or, à l'époque du mariage de sa fille

Renée avec Hercule d'Este, duc de Ferrare.

En 1623, le duché de Chartres fit encore

retour à la couronne, et fut compris dans l'apanage de Gaston,

duc d'Orléans, frère de Louis XII ; il fit ensuite partie de

celui d'un autre duc d'Orléans, Philippe, frère de Louis XIV,

dont la postérité l'a possédé jusqu'à la Révolution. Quoique

dépouillé de ses privilèges les plus essentiels, le titre de

duc de Chartres a été religieusement conservé dans la famille

d'Orléans ; Louis-Philippe, depuis roi de France, après l'avoir

porté jusqu'à la mort de son père, le transmit à son fils aîné

qui ne le quitta, à l'avènement du roi son père au trône, que

pour le titre de duc d'Orléans, attaché au chef de la famille.

Enfin, quoique le titre de duc d'Orléans ait été échangé depuis

contre celui de comte de Paris pour l'héritier présomptif de

la couronne, le second fils dit prince royal reçut et porte

le titre de duc de Chartres.

Le comté de Dreux, formé de

l'ancien pays des Durocasses, couvert autrefois de forêts comme

le pays Chartrain, a une histoire commune avec cette contrée

jusqu'à la séparation des grands fiefs. C'est en 1031 que nous

rencontrons les premiers documents constatant l'existence d'un

comté de Dreux. Ses premiers possesseurs furent les comtes du

Perche. En 1378, une dame de cette maison le vendit au roi Charles

V. Engagé plusieurs fois, dans les temps difficiles, ravagé

ou occupé par les Anglais, il ne rentra dans le domaine royal

qu'en 1551. Henri III le donna en apanage à son frère, le duc

d'Alençon ; à la mort de celui-ci, il passa à Charles de Bourbon,

comte de Soissons, qui le transmit à son fils Louis, tué à la

bataille de La Marfée, près de Sedan, en 1641. Enfin, sauf quelques

droits particuliers sur la ville de Dreux, le comté fut définitivement

et complètement réuni à la couronne vers la fin du XVIIème

siècle.

La longue lutte contre les Anglais, les guerres

de religion, quoique se rapportant à l'histoire générale du

département, trouveront leur place dans la notice consacrée

à chaque ville pr in- -cipale, à propos des épisodes dont elles

furent le -théâtre. Nous n'aurions rien à ajouter à cette courte

notice si les événements douloureux qui signalèrent la fin du

second Empire ne nous imposaient la tâche de rappeler brièvement

les derniers faits de l'histoire contemporaine.

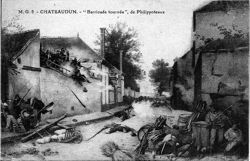

En effet, durant la guerre franco-allemande

de 1870-1871, le département d'Eure-et-Loir fut un des plus

éprouvés par le fléau de l'invasion. La plupart de ses villes

et bourgades eurent à subir la présence de l'ennemi, et des

combats sanglants furent livrés sur divers points de son territoire,

notamment à Châteaudun, aux environs d'Orgères, à Nogent-le-Rotrou

et à La Fourche. L'armée envahissante était commandée par le

prince royal Frédéric-Guillaume. Le 18 octobre, la 22ème

division d'infanterie allemande, la 4ème de cavalerie,

sous les ordres du général de Wittich, ayant reçu pour mission

de rallier l'armée au blocus de Paris, en passant par Chartres

et Dreux et en rejetant les troupes que l'on pourrait trouver,

arrivaient devant Châteaudun, ville défendue par les francs-tireurs

de Lipowski et par les habitants. Un violent combat s'engagea

et la ville fut en partie réduite en cendres. Le 20 octobre,

les troupes allemandes, qui s'étaient emparées de Châteaudun,

bombardaient et traversaient Illiers, continuant leur marche

sur Chartres, qu'elles occupèrent le 22. Parmi les localités

où l'ennemi s'établit, nous nous contenterons de citer : Maintenon,

Dreux, Nonancourt, Voves, Brou (25 novembre), Janville, Orgères

le 29 novembre, Bonneval et Courville. Les pertes éprouvées

par le département d'Eure et- Loir, pendant cette triste période

de notre histoire, se sont élevées à la somme énorme de 35,99,427

fr.

Quoi qu'il en soit, la paix dont a joui la contrée pendant

près de deux siècles a transformé son aspect une grande partie

de ses bois a été rasée le voisinage de l'Ile-de-France et de

Paris, ces grands centres de population, offrant aux céréales

un débouché assuré et avantageux, le sol défriché s'est couvert

de riches moissons et c'est à juste titre que la Beauce est

appelée le grenier de Paris. Plaines immenses livrées à la grande

culture, riantes vallées où chaque paysan a son verger, son

marais et sa vigne ; petites villes où se concentré le commerce

des campagnes environnantes, telle est la physionomie générale

d'Eure-et-Loir.

Quant au caractère des habitants, il participe,

comme partout, de la différence des localités. Les mœurs patriarcales

se sont conservées plus pures, plus austères chez les laboureurs,

vivant souvent encore d'une vie commune, maîtres et serviteurs

dans leurs grandes fermes isolées. L'habitant des vallées, le

Percheron surtout, est bien plus accessible aux influences de

la civilisation moderne son vieil esprit gaulois se prête merveilleusement

à l'intelligence des affaires il est spirituel, fin et quelque

peu rusé ; il y a un proverbe qui dit : il entend à demi-mot,

il est de Châteaudun. Mais le signe original qui se retrouve

encore dans la population des villes comme des campagnes, et

des plaines comme des vallées, c'est la dévotion et le patriotisme,

précieux héritage des Carnutes, leurs premiers ancêtres.

L’actuel département d'Eure-et-Loir correspond

à la partie centrale du territoire des Carnutes dont Chartres

était la capitale, sous le nom d’Autricum. Les Carnutes sont

célèbres surtout pour leur lien, réel ou présumé, à la religion

gauloise. C'est en un locus consecratus, dans la mythique «

forêt des Carnutes », que les druides auraient tenu leur réunion

annuelle. Au nord du département, le peuple gaulois des Durocasses

avait pour capitale Dreux. Au Moyen Âge, le territoire actuel

du département est dominé par la ville de Chartres. Elle se

développe grâce à la culture des riches terres de Beauce (marché

au blé) et à sa vocation religieuse due notamment à la présence

de la relique du Voile de la Vierge (don de Charles-le-Chauve

en 876). Sur l'impulsion de Fulbert de Chartres, elle sera le

berceau d'une renaissance intellectuelle avec la fondation de

l'École de Chartres. Au nord, Dreux, la vallée de l'Avre et

le Thimerais, de même que le Comté du Perche à l'ouest, constituent

des postes avancés des rois de France face aux ducs de Normandie.

Les terres d'Eure-et-Loir, par leur intérêt stratégique, sont

donc très tôt ancrées dans la mouvance capétienne et progressivement

rattachées aux anciennes provinces de l'Orléanais et de l'Ile-de-France.

Durant la guerre de Cent Ans, le territoire du département est

au centre de plusieurs conflits.

(dont la Journée des Harengs

à Rouvray-Saint-Denis), en raison de sa proximité avec Paris

et Orléans. Le traité de Brétigny, qui met fin provisoirement

à la guerre, y sera signé près de Chartres. À partir de la Renaissance,

l'Eure-et-Loir devient également une région prisée par les rois

de France pour y installer leurs favorites : Diane de Poitiers

(Anet), puis Madame de Maintenon ou encore la marquise de Pompadour

(Crécy-Couvé). Le département est également marqué par la présence

de Maximilien de Béthune, duc de Sully, décédé en son château

de Villebon et inhumé à Nogent-le-Rotrou.

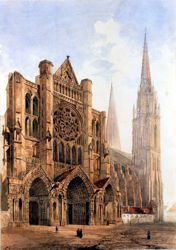

Chartres

La devise en latin de Chartres est «

servanti civem querna corona datur » qui signifie « À celui

qui sauve un citoyen est donné une couronne de chêne ». Il s’agit

là d’une tradition de la Rome antique : la couronne de chêne

était décernée à tout citoyen ayant, sur le champ de bataille,

sauvegardé l’existence d’un de ses concitoyens. Cette devise,

figurant sur le blason de la ville dès le XVIème

siècle, se retrouve à la fin du XVIIIème siècle sur

des médailles frappées aux armes de la ville. En 1790, pour

avoir sauvé une chartraine, le maçon Halgrain et le menuisier

Brossier, conformément à la tradition antique, reçurent du maire

Asselin une médaille en argent frappée aux armes de la ville,

attachée à un ruban aux trois couleurs de la nation et portant

la fameuse devise.

On connait mal l’évolution urbaine de

Chartres entre le IIIème et le Xème siècle

: la cité antique semble s’être effacée au profit de petits

villages autonomes. Les premières installations de bâtiments

chrétiens, attestés par quelques textes, laissent supposer qu’à

la fin du VIème siècle nombreux étaient les établissements

religieux à Chartres, alors dirigés par l’évêque.

Au IXème siècle, les Normands

ravagent les terres environnantes à plusieurs reprises et, en

juin 858, détruisent la ville et probablement la cathédrale.

Celle-ci est reconstruite, tandis que les Chartrains érigent

les premiers remparts.

En 876, un don de Charles le Chauve,

le Voile de la Vierge, est à l’origine d’un important pèlerinage

qui fera la richesse de la cité et la puissance des institutions

religieuses locales.

Le 16 février 886, les Danois de Siegfried

attaquent sans succès la ville et perdent 1 500 hommes.

Lors d’une autre attaque, en 911, le

chef normand Rollon se heurte à la résistance qu’organise l’évêque

Gantelme. À l’approche des renforts, l’évêque n’hésite pas à

faire diversion. D’après un récit du XIIème siècle,

il fait fuir l’ennemi en brandissant la chemise de Marie, le

Voile de la Vierge, relique majeure de la cathédrale. Cette

victoire, attribuée à l’intercession de la Vierge elle-même,

ne fait qu’accroitre dans les siècles suivant le rayonnement

du pèlerinage, qui à la faveur des dons, facilite le financement

de la cathédrale actuelle.

Une autre source de cette puissance

réside dans la richesse de la Beauce où le chapitre de la cathédrale

possède de grands domaines. C’est de cette richesse et de cette

puissance que découleront les cathédrales successives.

Cet

éclat matériel se double alors d’une grande renommée intellectuelle.

L’évêque Fulbert de Chartres se trouve à l’origine du développement

de l’École de Chartres qui s’épanouit pendant près de deux siècles.

À côté de maitres célèbres comme Thierry de Chartres ou encore

Bernard de Chartres, il faut également noter la place de l’évêque

Yves de Chartres qui fut l’un des grands canonistes de l’Église.

Au Xe siècle, la présence de Thibaud le Tricheur dans son château

modifie la répartition des pouvoirs au sein de la ville. Le

renouveau économique autour des métiers de la rivière, soutenus

par le comte et l’évêque, jette les bases du développement urbain

à venir.

Dans le domaine politique et militaire,

le roi de France Louis VI le Gros réduit à merci, au prix d’une

longue lutte, le sire du Puiset, dont la puissance était un

défi à la monarchie. Durant la Renaissance du XIIème

siècle, à Chartres s'épanouit une pensée novatrice, nourrie

par la redécouverte du platonisme, qui fait la richesse de l'«

esprit chartrain » selon l'expression de Jacques Le Goff. Un

esprit qui découle directement de la rigueur grammaticale et

de la curiosité scientifique de l'enseignement de Bernard de

Chartres, basé sur les anciens, et dont les propos à ce sujet,

rapportés par Jean de Salisbury, sont devenus parmi les plus

fameux de l'histoire intellectuelle :

« Nous sommes comme

des nains juchés sur des épaules de géants, ainsi pouvons-nous

voir mieux et plus loin qu'eux, non que notre vue soit plus

perçante ou notre taille plus élevée, mais parce que nous sommes

soulevés en l'air et portés par leur hauteur gigantesque.»

Cette région, au centre de la France et au cœur des domaines

royaux, endure les conséquences de la guerre de Cent Ans. C'est

à Brétigny, petit hameau au sud de Chartres, qu'est signé le

8 mai 1360 un traité marquant une trêve entre les Anglais et

le roi de France Jean le Bon.

Plus tard, c'est au sud du

département que se joue l'épisode mémorable de la bataille des

Harengs. Un convoi de vivres venu de Paris et destiné aux assiégeants

d'Orléans fait l'objet d'une tentative de destruction, par les

assiégés de cette ville qui avaient fait une sortie hors de

leurs murs.

Châteaudun

Aux confins de la Beauce et du Perche,

la ville de Châteaudun est établie en grande partie sur le sommet

d'un coteau aux puissantes assises calcaires dominant la rivière,

ce qui lui confère un rôle défensif avant la conquête romaine

jusqu'à la Fronde. De ce fait, son appellation dérive de l'association

du mot cette « Dun » désignant un lieu en hauteur, et du mot

latin « castrum », signifiant un camp fortifié.

Evêque de

Chartres, Saint-Aventin aurait opéré un miracle en sauvant son

frère de la lèpre. Par cet acte, il permet la christianisation

du territoire voué au culte druidique et fait naître les trois

premières églises qui se multiplient par la suite.

Au lendemain

des invasions normandes, Châteaudun est administrée par des

comtes amovibles dont Thibaud V, Comte de Blois, Chartres et

Tours En 1197, une charte de communes est octroyée à Châteaudun.

Au début du XIIème siècle, une abbaye est installée

près du château comtal. Châteaudun est la capitale du Dunois

à cette époque.

Louis d'Orléans acquiert au XIVème

siècle les comtés de Blois et de Dunois et ce jusqu'au XVIIIème

siècle. A sa mort, son fils aîné Charles, le poète d'Orléans

hérite de son patrimoine. Détenu par les anglais lors de la

Guerre de Cent Ans, il cède à son demi-frère, Jehan de Dunois,

le comté et la vicomté de Dunois.

Il entreprendra alors la

construction d'une partie du château. Ses descendants les Longueville

y ajouteront l'aile du XVIème siècle. Jusqu'au XVIIème

siècle, le développement économique repose sur quelques industries

comme celles du textile : draps, serges, couvertures. Des moulins

sont installés près des grottes. Les tanneries prospèrent.

En 1723, un violent incendie lui ôte une partie de son tracé

médiéval (le quartier Saint-Lubin et le château ont pu être

préservés).

Un nouveau modèle urbanistique sobre et raffiné

est alors dessiné par Jules Michel Hardouin Mansart,. La ville

nouvelle s’ordonne autour de la place du 18 Octobre 1870, du

centre-ville actuel. Châteaudun n’échappe pas à la Révolution

qui occasionne la mutilation et la destruction d’édifices religieux.

Dreux

Ville frontière du domaine royal face

au duché de Normandie, Dreux a longtemps commandé l'accès au

royaume de France. Cela lui vaut d'avoir été convoitée par les

ducs de Normandie et les comtes d'Anjou à de multiples reprises

au fil de l'histoire. Elle fut assiégée vers l'an 1000 par Richard

II duc de Normandie La ville fut le chef-lieu d’un comté célèbre

: elle fut érigée en commune vers 1108, par Louis le Gros, ou

même, selon quelques-uns, dès 1092. Elle est confirmée par Robert

de Dreux en 1180, les bourgeois s’engageant alors à défendre

la place contre les ennemis du roi.

Cette place forte soutint

divers sièges remarquables. Elle fut assiégée en 1188 par Henri

II d'Angleterre puis en 1412 par les Bourguignons pendant la

guerre civile, en 1421 par Henri V d'Angleterre et enfin 2 fois

par Henri IV, en 1590, sans succès puis en en 1594 ou il la

démantela.

Au cours des guerres de religion, en décembre

1562, Dreux fut le siège d’une bataille entre l’armée catholique

et royale de Catherine de Médicis, régente et comtesse de Dreux,

et les troupes protestantes du prince Louis de Condé et de l’amiral

de Coligny. Les catholiques remportèrent la victoire, mais au

prix de 8 000 morts laissés sur le champ de bataille.

En

1816, la duchesse d'Orléans, fille unique du duc de Penthièvre,

et mère de Louis-Philippe Ier, fait ériger la chapelle

Saint-Louis sur la colline qui domine la ville suite au saccage

de la collégiale Saint-Étienne dont son père avait fait sa nécropole

familiale.

Le 30 septembre 1870, le ballon-poste Céleste

piloté par Gaston Tissandier s'envole de l'usine à gaz de Vaugirard

à Paris alors assiégé et termine sa course près de Dreux après

avoir parcouru 81 kilomètres.

Jusqu'au XVIème siècle, une

immense forêt couvrait l'essentiel de ce que l'on a plus tard

appelé le Perche (Pays de bois) et rendait la région de Nogent

difficilement accessible. C'est seulement au VIe siècle que

Saint Avit, Saint-Bomer, Saint Lomer et Saint Ulphace évangélisèrent

Nogent et sa région Durant le Haut Moyen Âge, la forêt du Perche

servit plusieurs fois de refuge aux armées.

Au Xème

siècle, le Perche était partagé entre les seigneurs de Chartres,

de Châteaudun, de Châteauneuf, du Corbonnais et de Vendôme .

Pendant ce temps, la ville, appelée Nogentum (« nouveau peuple

»), se développait lentement. Elle était protégée par un castel,

plusieurs fois détruit et à chaque fois reconstruit. En 955,

Thibaut le Tricheur, comte de Chartres, confia Nogent à son

fidèle vassal Rotrou, premier du nom. La seigneurie de Nogent

fut érigée en comté du Perche à la fin du XIème siècle.

Nogent connut une croissance urbaine forte à cette époque,

grâce à l'établissement de plusieurs bourgs autour du château,

à la construction d'un donjon au début du XIème siècle

et à la fondation par Geoffroy III en 1029 de l'abbaye bénédictine

de Saint-Denis, qui devint en 1080 un prieuré clunisien.

Rotrou III le Grand (1100-1144) étendit son autorité sur plus

de 500 fiefs grâce à une administration efficace et au prestige

que lui procurèrent ses performances militaires, face à son

rival Robert de Bellême ou lors de la première croisade. C'est

grâce à sa renommée que la ville fut ensuite appelée Nogent-le-Rotrou

.

En 1134 et 1135, Nogent-le-Rotrou fut

successivement détruite par des inondations puis par un incendie.

Les Rotrou étaient très pieux : Rotrou III et son fils Rotrou

IV, beau-frère du roi de France Louis VII, enrichirent le prieuré

de Saint-Denis et lui octroyèrent des privilèges sans cesse

plus étendus, Rotrou IV fonda la maison-Dieu (ou hôtel-Dieu)

en 1182, et son fils Geoffroy V établit la collégiale Saint-Jean

en 1194. Le château fut complété d'une enceinte au XIIème

siècle, tandis que l'on commençait à fixer par écrit les coutumes

du Perche.

La mort du dernier comte du Perche de la famille

des Rotrou, Guillaume, en 1226, entraina le rattachement au

domaine royal du Perche, qui fut gouverné pendant 200 ans par

une branche cadette de la famille royale. Un bailli fut alors

établi dans le Perche, dont la capitale se déplaça progressivement

vers Mortagne et Bellême.

Nogent-le-Rotrou fut fortement

affectée par les désordres qui touchèrent le Royaume de France

au XIVème et au début du XVème siècle.

Le monastère de Saint-Denis fut dévasté vers 1302 par les habitants

de Nogent, pour une raison inconnue. Les Anglais s'emparèrent

de la ville en 1359 après un violent combat sur le pont Saint-Hilaire,

avant de rendre la ville l'année suivante à la paix de Brétigny.

En 1427, Salisbury reprit la ville et incendia le château, qui

ne fut réparé qu'à la fin du siècle. Le XVIème siècle

vit le développement rapide de la production et du commerce

des serges et étamines de Nogent-le-Rotrou, exportées dans toute

l'Europe et vers le Nouveau Monde. On produisait également du

vin et du cidre dans les campagnes entourant la ville.

Nogent-le-Rotrou

connut un essor intellectuel et artistique important à la Renaissance,

et vit la naissance du poète de la Pléiade Rémy Belleau L'hôtel

de ville et les halles furent bâtis en 1533, et le pavement

des rues de Nogent commença en 1556. La Coutume du Perche fut

révisée en 1558, dans la grande salle du chapitre de Saint-Denis.

Mais les guerres de religion frappèrent Nogent, après que Louis

de Bourbon, seigneur de Nogent, a pris la tête du parti protestant.

La collégiale fut incendiée en 1568, et un chef catholique normand

fit pendre la garnison protestante du château quelques mois

plus tard. Plusieurs couvents et un collège furent fondés au

cours du XVIIème siècle à Nogent, tandis que la prospérité

du Perche était assurée par une proto-industrie textile et métallurgique

en plein essor.

Louis XIII et sa mère la régente Marie de

Médicis firent une halte dans la ville le 10 septembre 1614.

Maximilien de Sully, ministre protestant d'Henri IV, acquit

en 1624 la seigneurie de Nogent, mais n'y résida pas en raison

de l'opposition des moines de Saint-Denis; il y fut néanmoins

enterré à sa mort en 1641.

La révocation de l'édit de Nantes

entraina l'émigration de nombreux fabricants de tissus et le

début du déclin de cette industrie.

À partir de 1723, la

monarchie publia plusieurs arrêts visant à combattre la fraude

qui aggravait encore les difficultés de ce secteur. De 25 000

pièces en 1693, la production des étamines chuta à 7 000 pièces

en 1787 et 3 500 en 1802. Cette crise fut néanmoins compensée

par l'essor de l'élevage des chevaux percherons, recherchés

pour leur vigueur et leur endurance.

On commença au milieu

du XVIIIème siècle à assécher les marais du centre

de la ville.

La ville, durement affectée par les difficultés

économiques, fut le théâtre d'évènements précurseurs de la Révolution

: la population se révolta contre les corvées en 1780, et les

capucins se plaignirent en 1784 qu'ils étaient insultés par

les « gens du peuple »

La bataille de Châteaudun

Plan du site |

Moteur de recherche

| | Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025

.