Quimper - Préfecture du Finistère

Retour au Département

Quimper (Cornu Galliæ, Corisopitum, Vagositum

novum), Quimper, dont l'orthographe véritable est Kymper ou Kemper,

parait être l'ancienne Corisopitæna, capitale des Corisopites.Une

tradition absurde; mais que nous rapportons parce qu'elle appartient

à cette curieuse tendance du moyen âge à attribuer la fondation

des villes d'Occident aux héros trÓyens fugitifs, fait remonter

l'origine et le nom de Corisopitum à Chorinæus. Rien de positif

sur cette ville, où les Romains eurent un établissement considérable

les débris de briques et de poteries romaines qu'on retrouve en

abondance dans le quartier de Locmaria, à Quimper, semblent prouver

que c'est bien l'ancienne Corisopitum. A la chute de l'empire, la

ville prit le nom celtique de Kemper, qui veut dire confluent (kem,

avec; bera, couler), à cause de sa situation au confluent de l'Odet

et du Stheir.

On l'appela même plus particulièrement Kemper-Odet,

pour la distinguer de Kemper-Ellé.

Vers 375 après J.-C. naquit,

de parents chrétiens, le patron de Kemper. Corentin se consacra

de bonne heure au culte du Christ et s'établit au pied du Méné-Hom,

près d'une fontaine, au bord de la mer. Dieu prit soin de sa nourriture.

(Il lui envoya, dit Albert le Grand, un petit poisson en sa fontaine,

lequel tous les matins se présentait au saint, qui en coupait une

pièce pour sa pitance et le rejetait dans l'eau, où tout à l'instant

il se trouvait entier, sans lésion ni blessure. Un soir, que le

saint priait tout seul dans son ermitage, arriva avec un grand bruit

de cors, de chiens et de chevaux, le roi Gradlon, au milieu de sa

cour brillante d'or et de soie. Un pauvre homme comme Corentin devait

être fort embarrassé pour traiter cette troupe de chasseurs affamés

; mais le saint avait Dieu même pour pourvoyeur. Il alla à sa fontaine,

coupa un morceau du petit poisson, et l'apporta au maitre d'hôtel

du monarque. Celui-ci se mit à rire, disant que cent fois autant

ne suffirait pas pour le train du roi. Il consentit pourtant à accommoder

la maigre victuaille du pauvre ermite, et voilà que le petit morceau

de poisson se multiplia de telle sorte que le roi et toute sa suite

en furent rassasiés. Gradlon, émerveillé, rendit hommage à la sainteté

de son hôte, et lui donna la forêt de Nevet, ainsi qu'un château

qui devint un monastère. Bientôt après, les prédications de Corentin

ayant converti toute la Cornouaille, Gradlon le nomma évêque de

Kemper après l'avoir envoyé se faire sacrer à Tours par saint Martin.

Il lui donna son propre palais, et, pour laisser la ville libre

à Corentin, il transféra sa cour en la fameuse ville d'Is ; Kemper-Odet

fut appelé dès lors Kemper-Corentin.

Elle eut bientôt l'honneur

de devenir la capitale du royaume après la catastrophe qui engloutit

sous les eaux la ville d'Is. Le roi Gradlon vint s'y établir, et

la cathédrale a conservé jusqu'à la Révolution un monument qui rappelait

cet antique monarque. C'était sa statue équestre, placée sur la

balustrade de la plate-forme qui unit les deux tours, et peut-être

provenait-elle de la cathédrale primitive, ce qui en rend la perte

plus regrettable.

Cette statue équestre a, depuis, été remplacée

par une autre.

Quand les comtes de Cornouaille furent devenus

ducs de Bretagne, les évêques de Quimper devinrent, presque sans

réserve, les seigneurs de la ville. Vers le XIIIème siècle,

le duc ne levait plus sur la ville d'autres droits que la moitié

de la taille et les amendes du sang répandu, du larcin, des duels

et des délits de voirie. Sa juridiction était renfermée dans le

faubourg compris entre le Stheir et l'Odet, qui s'appelle encore

aujourd'hui Terre au duc. Dans le reste de la ville, toute juridiction

et souveraineté appartenait au prélat. En 1209, Gui de Thouars voulut

y faire quelques constructions malgré l'évêque ; aussitôt l'interdit

épiscopal tomba sur toute la Cornouaille, et l'archevêque de Tours,

consulté, obligea le duc à reconnaitre, par acte authentique, qu'il

avait agi injustement la construction commencée fut détruite et

les matériaux servirent à bâtir l'église de Guéodet. Plus tard,

sous Jean V, l'évêque, en habits pontificaux, se rendit sur le port

et excommunia, devant tout le peuple, les officiers occupés à lever

un impôt sur les vins que le duc voulait établir. Ce ne fut qu'en

1386 que, par une décision des états de Vannes, le prélat et son

chapitre se dessaisirent des clefs de la ville qu'ils avaient gardées

jusque-là et qu'ils refusaient de livrer au duc. Quand l'évêque

entrait dans Quimper, les seigneurs les plus puissants du pays lui

tenaient l'étrier, lui tiraient les bottes et le portaient sur un

fauteuil jusqu'à l'autel.

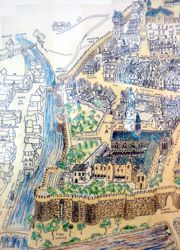

Les murailles dont Quimper fut environnée

par Pierre de Dreux lui donnèrent une grande importance militaire

dans la grande guerre de Bretagne. L'évêque s'étant déclaré pour

le parti de Montfort, Charles de Blois vint assiéger la place en

1344. Il ordonna de livrer l'assaut du côté de la mer. Le flux allait

monter, on le lui fit remarquer « Puisque nous l'avons choisi,

dit-il, nous ne le changerons point; et, par la grâce de Dieu, la

mer ne nous fera aucun tort. Et l'assaut se livra, et le flux

ne gêna point les assaillants; on cita ce miracle lorsqu'on songea

à canoniser Charles de Blois. Après un combat acharné de six heures,

la ville fut prise et inondée de sang. Quatorze cents habitants,

égorgés, furent entassés pêlemêle dans de larges et profondes fosses

creusées au pied de la tour du Chastel et, jusqu'en 1789, le clergé

de Quimper y alla tous les ans réciter des prières le jour des Morts

ce qu'on appelait la procession des trépassés. Il n'en faut point,

du reste, accuser Charles comme il entrait dans la ville, il fondit

en larmes à la vue d'un enfant mort qui tenait encore ses lèvres

au sein de sa mère égorgée ; sur-le-champ, il donna les ordres les

plus sévères pour arrêter ce massacre, surtout pour respecter les

prêtres.

Comme il voulait démanteler Quimper, il préféra abattre

la partie des fortifications qui lui appartenait plutôt que celle

qui appartenait à l'évêque. Ces procédés lui gagnèrent le cœur du

clergé ; il en fut bien récompensé, car, peu de temps après, Montfort

étant venu à son tour assiéger Quimper, l'évêque Alain se mit en

prières avec son clergé, et un débordement de l'Odet arrêta les

assiégeants.

Ce n'est qu'en 1364 que Jean IV devint maitre de

cette place après de nombreux assauts. Le clergé de Quimper était

si bien converti au parti de Blois, que l'évêque voulait tenir bon.

Mais quand il vit le roi de France lui-même abandonner ce parti

il convoqua les habitants, lesquels déclarèrent « qu'ils avaient

courageusement combattu tant qu'il y avait eu de l'espoir, mais

que c'était folie de persister à soutenir un parti qui ne se soutenait

plus lui-même; qu'ils avaient épuisé sur les assaillants leurs pierres,

leur huile bouillante, leur chaux vive, leurs falariques, leur sable

rougi, de telle sorte que la défense devenait impossible; qu'enfin

les autres places s'étaient rendues air bout de quelques jours,

et que c'était assez pour leur honneur, à eux bourgeois et ouvriers,

d'avoir résisté plus longtemps que les meilleures garnisons d'hommes

de guerre.» Cette déclaration des habitants amena une capitulation.

C'était l'habitude des habitants de Quimper de se bien battre. En

1594, ils tenaient pour la Ligue, moins cependant une partie de

la bourgeoisie, qui traita secrètement avec Lézonnet, gouverneur

de Concarneau pour Henri IV. Cet aventurier, qui servait le roi

après avoir servi Mercœur, partit à la tête de mille hommes et surprit

le faubourg de la rue Neuve; mais l'alarme ayant été donnée, les

habitants accoururent, élevèrent des barricades et les défendirent

vaillamment à l'une d'elles se trouvait un conseiller au présidial,

Tanguy de Bosmeur, un des plus fougueux ligueurs de la ville un

coup de feu lui cassa le bras droit et fit tomber son arquebuse;

il la ramassa de la main gauche, et la passant à un de ses amis

« Tiens, dit-il, décharge mon arquebuse sur ces gens-là et tiens

bon, je vais me faire panser.» Il se retira soutenant son bras

cassé. Quelques jours après, il mourut de sa blessure. Lézonnet,

ayant appris qu'un renfort entrait dans la ville par une porte opposée

à celle qu'il occupait, s'y porta rapidement ; il arriva trop tard,

et se trouva tout coup sous une grêle de balles qui tombaient des

remparts il en reçut une à la gorge « Ah! vous m'égratignez »,

s'écria-t-il en levant le siège moi, je vous écorcherai. Aussitôt

il alla chercher le maréchal d'Aumont, qui commandait dans la province

pour le roi.

Le maréchal arriva avec du canon et ouvrit la brèche.

Les habitants, qui pouvaient fournir 1300 arquebusiers bien exercés,

n'en furent point intimidés ils s'assemblèrent dans la cathédrale

et se montrèrent fort animés pour la résistance ; les gens de justice

seuls furent d'un avis contraire, « se souciant moins, dit le chanoine

Moreau, de la religion que de leurs intérêts. D'Aumont, qui

croyait enlever la place du premier coup, fut étonné de la résistance.

Comme il s'approchait des murs avec Lézonnet, il reçut plusieurs

balles dans sa cuirasse; ceci le mit tout à fait en colère «

Médieu ! s'écria-t-il, vous m'aviez dit qu'il n'y avoit dans la

ville que des bourgeois; vous êtes un affronteur, et, si vous me

fâchez, je vous ferai un mauvais tour.

- Monseigneur, sur ma

vie et mon honneur, il n'y a qu'une centaine de soldats, et tout

le reste ne sont qu'habitants.

- Médieu! reprit le maréchal, mais

ce sont gens de guerre que ces habitants ! »

La place finit

par capituler; mais le clergé conserva dans sa défaite encore de

la fierté et sut faire respecter ses privilèges. D'Aumont fit construire

une citadelle qui obligea de démolir l'église et l'hôpital de Sainte-Catherine.

Les bourgeois royalistes travaillèrent à cet ouvrage avec plus d'ardeur

que les maçons mêmes ; le chanoine Moreau, choqué de ce zèle, déclare

qu'ils moururent tous ou à peu près dans l'an et jour.

Toutes

les calamités fondirent ensemble sur Quimper vers cette époque.

Elle venait de supporter un siège opiniâtre ; elle essuya deux attaques

de Gui Eder de La Fontenelle, un féroce brigand. La famine, le mal

jaune, les loups s'y ajoutèrent. Le XVIIème siècle fut

employé par les Quimpérois à réparer tant de désastres. Leurs évêques

relevèrent leur palais épiscopal, qui tombait en ruine, et parcoururent

leur diocèse pour y remettre de l'ordre. Leurs officiers municipaux

firent nettoyer la rivière, qui se comblait, et élargir les quais

du port.

On est surpris de voir, à l'époque de la Révolution,

la vieille cité épiscopale au niveau des idées de l'époque ; la

bourgeoisie et même la noblesse étaient déclarées pour les nouveautés

; leurs cahiers pour les états généraux renfermaient les demandes

les plus hardies impôt progressif, taxe sur les objets de luxe,

concours pour tous les emplois, etc.

C'est Quimper qui émit le

vœu de la fédération bretonne, réalisée à Pontivy. Élevée au rang

de chef-lieu, cette ville fut le siège d'une administration énergique,

qui rencontra tout d'abord des rebelles dans le clergé. Le chapitre

de la cathédrale et les prêtres du diocèse essayèrent de soulever

les campagnes. L'administration du département plaça sous le coup

de l'arrestation les prêtres qui refuseraient le serment.

Plus

tard, à l'époque des troubles soulevés par la levée des trois cent

mille hommes, elle envoya de l'artillerie et neuf cents hommes pour

soutenir les troupes du gouvernement dans le Morbihan mais elle

se déclara, en 1793, pour les girondins, dont les principaux, Duchâtel,

Buzot, Pétion, Guadet, Barbaroux, Louvet, Riouffe, trouvèrent à

Quimper un asile qu'ils n'eussent pas dû quitter.

La ville porta

alors le nom de Montagne-sur-Odet. Quimper est mal bâtie. Sa cathédrale

est une masse imposante, mais elle a beaucoup souffert à la Révolution

; elle date de 1424. L'église des Cordeliers, plus ancienne de deux

siècles, n'est plus aujourd'hui qu'un atelier de sabotiers. Celle

du Guéodet n'existe plus, on y a conservé jusqu'en 1792 un cierge

allumé, dit-on, à l'époque de la ruine de la ville d'Is. Ce cierge

était placé dans une chapelle, au bord d'un puits qui devait, quand

il s'éteindrait, déborder et engloutir la ville. Or, en 1792, on

surprit deux audacieux enfants qui, curieux de vérifier la légende,

venaient d'éteindre le cierge, ils tenaient une chandelle toute

prête pour le rallumer s'ils voyaient monter l'eau du puits, on

chassa les deux petits sceptiques, mais le cierge était éteint,

et Quimper est encore debout. L'église Saint-Matthieu date des premières

années de la Renaissance, moins sa tour carrée, que sur monte une

flèche élégante et moderne. On voit une belle verrière représentant

les principales scènes de la Passion. A l'extrémité d'une belle

promenade qui borde la rive gauche de l'Ode, est le faubourg de

Locmaria, appelé dans d'anciennes chartes du XIIème siècle

Civitas Aquitæa.

Son église fut construite vers l'an 1030, pour

un prieuré de femmes désigné dans les anciens titres sous le nom

d'abbaye de Sainte-Croix. La préfecture, installée dans les bâtiments

de l'ancien hôpital Sainte-Catherine, l'hôtel de ville, le palais

de justice et l'hospice sont, avec le collège, les seuls monuments

publics de Quimper. Ce dernier a été fondé par les jésuites, sous

Louis XIV.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.