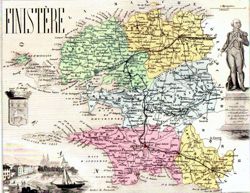

Histoire du Finistère

Le plus occidental et le plus maritime

des départements bretons, celui du Finistère, était habité,

dans la haute antiquité, par un peuple dont le nom même était

la traduction de sa position géographique c'étaient les Osismii,

qui avaient pour capitale Occismor. Occismor, en langage celtique,

veut dire mer de l'Occident (mor, mer; oc, occident). Ce peuple

faisait partie de la confédération armoricaine. Il était allié

des Vénètes, et fut avec eux à la tête de la résistance contre

l'invasion romaine. Le pays des Osismiens, aussi bien que celui

de Vannes, était le foyer du druidisme, et nulle part la nature

ne fut plus en harmonie avec ce culte sombre et terrible.

L'horreur règne sur ces côtes, et l'habitant de Léon, pensif

et retiré en lui-même, semble méditer sur les villes anéanties,

les cultes effacés et la lutte terrible que le granit déchiré

de son rivage soutient de toute éternité contre un océan furieux.

En lui, il y a du vieux druide. Il a remplacé par la veste et

le bragow-braz le long manteau de lin blanc ; il ne consomme

plus sur les dolmens ensanglantés d'homicides sacrifices, mais

il est encore familier avec ses menhirs, ses dolmens, ses pierres

branlantes ; il s'assied à leur ombre; il les consulte comme

des oracles, et interroge avec anxiété les mouvements de ces

rochers énormes, comme si c'étaient des géants pétrifiés qui

auraient la connaissance de ce qui échappe aux hommes.

Qui sait de combien de ménages la pierre branlante de Trégunc, près de Concarneau, n'a pas décidé le sort ? Sur son extrémité mobile vient s'assoir, plein d'inquiétude, le mari soupçonneux, et le branlement de l'étrange machine lui enseigne ce qu'il doit penser de la vertu de sa femme. Avancez-vous dans la presqu'ile de Camaret, jusqu'à la pointe de Toulinguet, sur le bord escarpé de la mer devant vous, sur une pente aride et unie, se dressent 41 colosses alignés sur une longueur de 600 mètres. Perpendiculaires à cette ligne, dirigée de l'est à l'ouest, deux autres s'étendent vers le nord, composées chacune de 12 pierres. Ces masses de granit, inégales et irrégulières, sont hautes de 3 à 5 mètres, et larges de même à la base. Ce monument est, après celui de Carnac, le plus considérable que l'on rencontre en Bretagne. Plus loin encore, dans l'ile d'Ouessant, on voit, presque à ras de terre, la trace d'un édifice considérable que l'on considère dans le pays comme un temple druidique. C'est un carré long, dirigé de nord-est en sud-ouest, et formé de murailles de près de 2 mètres d'épaisseur ; le grand côté a 100 mètres de long, et le petit côté 50. Lieux effrayants que ces temples et ces enceintes druidiques ; terre arrosée de sang humain, où l'on croit voir encore se débattre, dans une agonie minutieusement étudiée par l'impassible druide, la victime humaine frappée au-dessous du diaphragme avec le couteau de pierre, et expirant au milieu du bruit des voix sauvages et des instruments des bardes.

Mais cela appartenait à toute la Gaule. Ce qui était plus particulier à l'Armorique, et surtout aux rivages du Finistère, c'étaient les collèges de druidesses. Ils occupaient les îles qui environnent l'Armorique, principalement l'ile d'Ouessant (l'Uxantis des Grecs) et l'ile de Batz (la l3arsu insula des Latins). L'immense douleur qui pénétra l'Armorique, quand elle fut contrainte de courber la tête sous le joug de Rome, a laissé des traces tellement profondes chez le peuple grave et peu oublieux de ce pays, que les enfants de la basse Bretagne chantent encore, après dix-neuf siècles, une sorte d'élégie patriotique, douloureux gémissement des vieux Armoricains lorsqu'ils apprirent le massacre des druides de Vannes, qui fut comme l'immolation de leur antique religion.

Un druide enseigne l'histoire à un enfant.

L'enfant dit « Chante-moi le nombre dix, que je l'apprenne

aujourd'hui.

Le Druide : « Dix vaisseaux pleins d'ennemis

ont été vus venant de Nantes, malheur à vous malheur à vous,

hommes de Vannes

L'enfant : « Chante-moi le nombre

onze, que je l'apprenne aujourd'hui.

Le druide : «

Onze druides armés viennent de Vannes avec leurs épées brisées

et leurs robes ensanglantées et des béquilles de coudrier (le

coudrier, dans les traditions celtiques, est le symbole ile

la défaite); de trois cents, il ne reste que onze. »

Le Finistère fut, avec toute l'Armorique, enclavé, sous

Auguste, dans la Lyonnaise sous Adrien, dans la troisième Lyonnaise.

Mais il est probable que sa soumission fut fort imparfaite.

L'éloignement, la mer, la rigueur du climat, la stérilité du

sol furent autant d'obstacles qui s'opposèrent à un établissement

bien complet de la domination romaine.

Le pays de Léon parait

avoir fait exception, si l'on en croit son nom même (Legio,

Legionensis pagus, d'où Léon) et les nombreux débris de constructions

romaines qui se remarquent de Morlaix à Brest.

Dès 409,

l'Armorique s'affranchit; et quand le préfet Exsupérantius,

en 416, tenta de la ramener sous la domination romaine, il échoua

dans ses efforts; tout ce qu'il put faire, ce fut d'obtenir

un traité d'alliance avec les Armoricains. C'est à titre d'auxiliaires

que ceux-ci se joignirent aux soldats d'Aétius pour combattre

Attila, et c'est au même titre, selon toutes les probabilités,

que des garnisons romaines demeurèrent dans l'Armorique jusqu'aux

derniers temps de l'existence de l'empire romain. Ce qui prouve,

au reste, combien la civilisation romaine jeta peu de racines

dans le dur sol breton, c'est que ce même pays de Léon, où l'occupation

parait avoir été plus complète qu'ailleurs, est aujourd'hui

l'un de ceux qui conservent le plus fidèlement le langage et

les mœurs celtiques.

C'est comme si vous semiez du blé dans

ces landes stériles vous aurez d'abord quelques épis mais bientôt

le granit et les genêts reprendront le dessus.

Le christianisme

s'établit dans le Finistère à la même époque que dans le reste

de la Bretagne. Mais comment ces populations, opiniâtres dans

leurs traditions et dures aux changements, qui avaient repoussé,

sans presque en rien conserver, cette puissante civilisation

romaine, n'auraient-elles pas opposé aussi quelque résistance

à la puissance, il est vrai bien plus grande, de la prédication

chrétienne ? Elles cédèrent, mais ne cédèrent qu'à moitié. Le

bas Léon, les iles occidentales du Finistère furent les points

de l'Armorique qui résistèrent le plus longtemps au christianisme

; on y trouve encore des paroisses que l'on appelle terre des

païens. En plein XVIIème siècle, l'idolâtrie subsistait

à Lokrist (Lochrist) et aux iles d'Ouessant enfin, même converti,

le Breton du Finistère força, en quelque sorte, le christianisme

vainqueur à transiger avec le druidisme expirant ; le culte

nouveau fut contraint d'hériter de l'ancien et d'en accepter

le prestige, pour faire accepter et corroborer le sien la croix

s'éleva, mais sur les menhirs les prêtres de Hu et les prêtresses

de Koridwen disparurent, mais les fées, ou korrigan, perpétuèrent

le souvenir et le nom même de l'antique déesse. Le gui ne tombe

plus, le sixième jour d'une lune d'hiver, au tranchant de la

faucille d'or, dans la saie blanche tendue sous le chêne, mais

il a conservé dans les mœurs nouvelles son rang vénéré ; c'est

l’herbe de la croix (louzaouen ar groaz), et il guérit la fièvre

et donne des forces aux lutteurs. Les fontaines, les chênes

ont encore un caractère sacré. Les danses et les feux de l'ancienne

fête du Soleil se reproduisent à l'occasion de la Saint-Jean.

Toutefois c'est le sort des vaincus d'avoir tort ; et quand une époque religieuse finit, les divinités qu'elle adorait deviennent les mauvais génies de l'époque qui succède. Les fées, quelquefois bonnes, souvent méchantes, n'eurent jamais qu'un caractère religieux fort équivoque ; autour des dolmens ne se promènent plus des druides vénérés, mais voltigent des esprits malfaisants. Après la chute de l'empire romain, le pays qui est actuellement le Finistère devint un petit royaume particulier, le royaume de Cornouaille, dont le premier souverain connu est Gradlon le Grand. Gradlon fut un roi conquérant qui étendit sa domination jusque sur Rennes, et même sur une portion du territoire franc. Il s'intitulait en effet : « Grallonus,Dei gratias rex Britonum, nec non ex parte Francorum ». Un historien du XIème siècle, Raoul Glaber, appelle Rennes la métropole de la Cornouaille, ce qui donnerait à supposer que les successeurs de Gradlon auraient conservé la même étendue de territoire ; opinion, au reste, fort sujette à controverse. Ce Gradlon, qui est devenu dans les romans de la Table ronde la fameux Galaor, modèle de valeur et de courtoisie, est représenté par les moines comme un saint et un homme plein de douceur (mitis et agnus), parce qu'il protégea les couvents. C'est sous ses auspices que saint Guignolé fonda le monastère de Landévennec; saint Guignolé, à qui s'adresse particulièrement la dévotion des femmes stériles. Gradlon avait d'abord pour capitale la ville d'ls ; après la catastrophe qui fit disparaître cette riche cité, il transporta sa résidence Kemper, qui devint la capitale de la Cornouaille

Sur le cartulaire du monastère de Landévennec,

manuscrit du XIème siècle, on trouve une liste de

rois de Cornouaille parmi lesquels figurent deux autres Gradlon

et un Budic, surnommé le Grand. La plupart de ces petits monarques

se signalèrent par leur esprit entreprenant et par l'indomptable

énergie avec laquelle ils soutinrent l'indépendance de l'Armorique.

Raoul Glaber, que nous avons déjà cité, appelle Rennes la métropole

de la Cornouaille, et donne à supposer par-là que cette ville

était demeurée sous la domination des successeurs de Gradlon

le Grand; mais cela n'est point vraisemblable, puisqu'on sait

que Rennes avait, bien avant cette époque, des souverains particuliers.

Ce qui est certain, c'est que les rapports qui unissaient les

habitants de la Cornouaille et ceux de Rennes n'étaient rien

moins que des rapports d'amitié. Les purs Bretons du fond de

la péninsule ne pardonnaient point aux Rennais leur facilité

à accueillir les Francs, et les traitaient assez durement. On

ne sait à quelle époque ils, cessèrent de porter le nom de rois,

et l'on suppose que ce fut au temps des invasions carlovingiennes.

En effet, Hoël, qui succéda, en 1066, à Conan II comme duc de

Bretagne, était simplement comte de Cornouaille. Il réunit ce

comté aux domaines des ducs de Bretagne.

La partie septentrionale

du Finistère était alors un comté particulier, le comté de Léon.

Quand Louis le Débonnaire entreprit de soumettre la Bretagne,

le fameux Morvan, comte de Léon, et après lui son fils Guiomarch,

furent à la tête de la résistance et déployèrent dans la lutte

un courage héroïque. L'indépendance de ce comté alla toujours

diminuant, à mesure que les ducs établirent leur autorité sur

toute la péninsule.

Le Finistère eut sa part des évènements

qui agitèrent la Bretagne au moyen âge, et nous rappellerons

plus loin les sièges que ses villes eurent à soutenir. Toutefois,

le rôle de ses populations n'eut rien qui le distingue dans

l'ensemble de l'histoire. Une seule époque, pour la Cornouaille,

tranche sur toutes les autres par l'effrayante accumulation

de calamités dont ce pays fut accablé et n'a pu encore se relever

: c'est l'époque de la Ligue. Jusque-là, si l'on en croit le

chanoine Moreau, la prospérité de cette contrée était merveilleuse;

il avait vu lui-même, chez des bourgeois, un luxe égal à celui

des plus grands seigneurs, et dans des ménages de campagnards

il avait admiré des hanaps, des plats et des couverts d'argent

doré. La Ligue porta partout les fureurs de la guerre religieuse,

et, en ruinant toute l'autorité royale et toute police régulière

; livra toutes les contrées de la France, particulièrement les

plus éloignées, aux dévastations de brigands hardis. C'est alors

que le seigneur de Fontenelle porta le ravage dans toutes les

campagnes de la Cornouaille. On ne vit plus que châteaux détruits,

villes et villages incendiés, récoltes en cendres et terres

en friche.

Pour recueillir un reste de récolte,

les populations étaient obligées de se réunir en armes et de

garder les moissonneurs comme en un camp. Des malheureux en

haillons grattaient la terre pour y trouver quelques grains

échappés aux flammes. « Les pauvres gens, dit le chanoine

Moreau, n'avoient pour retraite que les buissons où ils languissoient

quelques jours, mangeant de la vinette (oseille sauvage) et

autres herbages aigrets; et même n'avoient moyen; de faire aucun

feu, de crainte d'être découverts par l'indice de la fumée et

ainsi mouroient dans les parcs et les fossés, dans les haies

et dans les garennes, par les rues et sur les places, où les

loups les trouvant morts s'accoutumoient, comme on va voir,

à la chair humaine. Il y en avoit qui soutenoient leurs misérables

jours en faisant bouillir des orties dans l'eau de mer d'autres

mangeoient lesdites herbes toutes crues, et d'autres dévoroient

de la graine de lin, qui leur donnoit une puanteur qu'on sentoit

de huit dix pas, après quoi ils venoient à enfler et jaunir

par tout le corps, et de cette enflure peu échappoient qui n'en

mourussent. On ne trouvoit autre chose que trépassés par les

chemins, partie ayant encore la vinette ou graine de lin dans

la bouche, partie déjà mangés des loups et quelques-uns tout

entiers, jusqu'à la nuit qu'ils leur servoient d'aliments, sans

qu'ils eussent de sépulture. Les plus misérables agonisants,

presque tout nus, fors quelques drapeaux pour couvrir leur honte,

sans logement ni couverture que les hangars ou étaux publics,

cherchoient du fumier où ils s'enterroient dedans, grelottant

la fièvre, et où toutefois ils n'estoient guère de temps qu'ils

n'enflassent fort gros avec cette couleur qui les faisoit incontinent

mourir. C'estoit un mal de tête et de cœur qui ne produisoit

aux malades ni aux morts aucune marque extérieure, si ce n'est

qu'ils jaunissoient du visage. Le mal jaune emportoit son homme

en vingt-quatre heures et si le malade passoit le troisième

jour, il en échappoit. » Les loups furent le quatrième fléau

qui désola la basse Cornouaille après les brigands, après la

famine, après la peste. On ne saurait dire tous les maux qu'ils

y causèrent. « On les estimeroit des fables, et non des vérités.

S'estant habitués à vivre de chair et de sang humain par l'abondance

des cadavres que leur servit d'abord la guerre, ils trouvèrent

cette curée si appétissante que dès lors et dans la suite, jusqu'à

sept et huit ans, ils attaquèrent les hommes estant même armés

et personne n'osoit plus aller seul. Quant aux femmes et enfants,

il les failloit bien enfermer dans les maisons car si quelqu'un

ouvroit la porte, il estoit le plus souvent happé jusque sur

le seuil. Et s'est trouvé plusieurs femmes au sortir, tout près

de leur demeure, pour lâcher de l'eau, avoir eu la gorge coupée

sans pouvoir crier à leurs maris, à trois pas d'elles, en plein

jour ! La paix faite, les portes des villes demeurant ouvertes,

les loups s'y promenoient toutes les nuits jusqu'au matin. Ils

avoient cette finesse de prendre toujours à la gorge, si faire

se pouvoit, pour empêcher leurs victimes de crier. Dès le commencement

de leurs furieux ravages, ils ne laissèrent dans les villages

aucun chien, comme si par leur instinct naturel ils eussent

projeté qu'ayant tué les gardes, qui sont les chiens, ils auroient

bon marché des choses gardées.» Ces finesses des loups les

faisaient prendre par les Bretons pour des soldats trépassés

qui ressuscitaient pour affliger les vivants, surtout des soldats

de Fontenelle. Aussi le peuple les appelait-il tut bleiz

; c'est-à-dire gens-loups. Voilà, certes, un tableau digne

de figurer dans les annales des grandes désolations, et qui

ne pâlirait point à côté des pestes célèbres d'Athènes, de Florence

ou de Marseille.

Le Finistère eut bien de la peine à se

relever de pareilles calamités et ce n'est que de nos jours

qu'il a conquis, par le travail et l'énergique application de

ses habitants, une prospérité qu'il n'avait jamais connue.

À l'époque antique le Finistère était habité par le peuple gaulois armoricain des Osismes d'origine Celtes. Après la conquête romaine le territoire relevait de la province de Gaule lyonnaise. Le chef-lieu des Osismes fut installé à Vorgium, l'actuelle Carhaix. À la fin du IIIème siècle fut construit à Brest un castrum pour se protéger des pirates scots, saxons et frisons. Un siècle plus tard, il fera partie du système de défense et de contrôle de la Manche mis en place par le gouvernement impérial, le Tractus Armoricanus et Nervicanus. Le territoire des Osismes aurait été concédé aux Bretons par l'empereur Maximus à la fin du IVème siècle. Augmenté de celui des Coriosolites, il formera la Létavie, bientôt appelée Nouvelle Bretagne ou Petite Bretagne. Ce berceau de la Bretagne continentale fut divisé en deux royaumes, la Cornouaille et la Domnonée qui avaient leurs correspondants insulaires. Ces royaumes doubles d'un côté à l'autre de la Manche étaient vraisemblablement régis par les mêmes dynasties à l'origine. Le Broërec, l'actuel département du Morbihan se détacha de la Cornouaille et le Léon se détacha du royaume de Domnonée. Le royaume de Cornouaille devint un comté sous l'influence franque avant de se fondre dans le domaine ducal de Bretagne lors de l'accession de la dynastie comtale au trône ducal en 1066. Le Léon reste sous l'autorité de ses vicomtes, quoique fort écornée par les ducs Pierre Mauclerc et Jean le Roux. Les Rohan héritent du Léon par mariage. Le titre de prince de Léon est encore porté aujourd'hui par le fils de l'actuel duc Josselin de Rohan.

Quimper

Les vestiges d'un oppidum ont été mis au jour au sommet de la colline de Kercaradec (quartier Ouest), et des traces d'habitats datant de l'âge du fer (VIème ‑ Ième siècle av. J. C.), de forges et de sépultures ont été trouvées dans les quartiers d'Ergué-Armel et de Penhars avec une concentration sur le site du Braden. Une activité agricole florissante semble s'être développée à cette époque. Voies romaines des peuples gaulois de l'actuelle Bretagne La découverte en 2003 d'une agglomération gauloise d'une surface estimée de plus de dix hectares à cheval sur le Steïr au Nord, près du village de Kergolvez, a apporté la confirmation d'un peuplement important de la zone dès avant la conquête romaine, puisque les datations vont du IIème siècle av. J.-C. ou du Ier siècle av. J.-C. à un abandon daté de -30. Des traces d'artisanat ont été trouvées et des scories métalliques indiquent une activité métallurgique notable. L'habitat, à l'époque, semble donc s'être présenté sous la forme d'un ensemble de villages ou hameaux. Des écrits de Jules César et des historiens grecs, on déduit que le site de Quimper était inclus dans la cité des Osismes dont la capitale, au moins après la conquête romaine, était Vorgium (Carhaix).

Elle était à cette époque un carrefour entre plusieurs voies romaines. Une agglomération gallo-romaine d'une quinzaine d'hectares a été repérée dans le quartier de Locmaria. Elle fut fondée sous le règne de l'empereur Auguste et fut surtout florissante aux deux premiers siècles de notre ère. Elle comportait un forum et des thermes situés au centre d'un plan orthogonal, dont un élément significatif a été retrouvé en 2006 à proximité d'un probable port sur l'Odet et d'une acropole située sur le sommet occidental du mont Frugy. Une voie romaine la reliait à Vannes et d'autres à Brest, Carhaix et la pointe du Van. Le quartier de Roz-Avel, à deux kilomètres au nord-ouest du centre-ville actuel, comportait au début du Ier siècle une grande et belle villa avec des thermes privés qui restent utilisés jusqu'à la fin du IIIème siècle. Une villa similaire existait à Kervéguen, à la limite Est, près de l'Odet.

Le vieux Quimper La cité gallo-romaine semble disparaitre à peu près complètement dès le IVème siècle (en tout cas d'un point de vue archéologique), et on ignore tout de l'histoire du site au cours du très Haut Moyen Âge. Dans le quartier portuaire a été retrouvée une nécropole datant de l'époque carolingienne. Une civitas aquilonia, au nom latin obscur (la cité du Nord, mais du Nord de quoi?), est mentionnée dans un acte daté d'environ 1020 dans le nom d'un lieu de culte Sancta Maria in aquilonia civitate : elle existait autour de l'église abbatiale de Locmaria comme semble le confirmer un autre acte de 1124 par lequel l'abbaye devient un prieuré de Saint-Sulpice de Rennes. L'abbaye de femmes semble avoir été fondée par des donations du comte et évêque de Cornouaille, Binidic (Benoît), peu avant sa mort en 1055, et bénéficier de la protection de son fils, Alain Canhiart, son successeur au comté, dont la fille, Hodierne, est la première abbesse connue. Cette ancienneté a amené à supposer que Locmaria a été le premier siège de l'évêché de Quimper et donc de sa cathédrale. Déjà vers l'an 900, un certain Huarwethen porte le titre d'évêque de Saint-Corentin ; le personnage de saint Corentin, premier évêque de Quimper selon la tradition, est mentionné vers 880 dans la Vie de saint Guénolé, due à Wrdisten (Gourdisten), abbé de Landévennec. Dès les années 850, un autre document parle d'un dénommé Anaweten, qualifié d'évêque de Cornouaille (episcopus Cornugallensis), et il n'est pas douteux qu'il devait résider à Quimper. Le nom de Kemper ou de Quempercorentin apparaît à la fin du XIème siècle. On trouve aussi les termes latins Confluentia et aussi C(h)orisopitum (dans le titre Corisopitensis presul attribué à l'évêque au milieu du XIème siècle), ce que l'on croit être une cacographie de Curiosolitum (le nom, employé au génitif, de l'ancienne cité gauloise des Curiosolites, chef-lieu « Fanum Martis »/Corseul, près de Dinan), résultat, donc, d'une simple erreur d'un clerc de l'époque. La référence toponymique au « confluent » (de l'Odet et du Steïr) paraît témoigner d'un déplacement du noyau urbain de Locmaria au centre-ville actuel, déplacement dont on ne connaît ni l'époque, ni la cause.

Brest

Au Moyen Âge, l'histoire de Brest se confond avec l'histoire de son château. Puis Richelieu en fait un port militaire. Brest se développera autour de son arsenal, jusqu'à la seconde moitié du XXème siècle. Fortement marquée par des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, Brest a vu son centre historique presque entièrement renouvelé pendant la Reconstruction. À la fin du XXème et au début du XXIème siècle, la désindustrialisation de la ville s'accompagne du développement du secteur tertiaire. Aujourd'hui, Brest est une ville universitaire importante, forte de 23 000 étudiants. En plus d'une université pluridisciplinaire, Université de Bretagne occidentale, Brest et son pays compte plusieurs grandes écoles françaises dont l'École navale, Télécom Bretagne et l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne, ex-ENSIETA). Brest est aussi un pôle de recherche important, axé sur la mer, avec notamment le plus grand des centres Ifremer, le Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (le Cèdre) ainsi que l'Institut universitaire européen de la mer et l'Institut polaire français - Paul Émile Victor. Brest a toujours été très marquée par son passé maritime : l'Académie de marine y fut fondée en 1752, le porte-avions Charles-de-Gaulle y fut construit, et tous les quatre ans, en juillet, Brest accueille la grande fête internationale de la mer, des bateaux et des marins ; il s'agit d'un rassemblement de gréements traditionnels venant du monde entier.

Châteaulin

À l’époque celtique, les Osismes, peuple

très puissant, occupaient à peu près le territoire actuel du

Finistère. Les seuls vestiges qu’ils ont laissés, sont un camp

à triple enceinte dans la montagne du Nevet à Locronan (longueur

422 m).

Après la victoire de César sur les Vénètes, Publius

Crasus, craignant une nouvelle révolte, dota la Bretagne de

voies de communication et d’innombrables camps et postes militaires.

En raison de la position stratégique de Châteaulin, située

entre Carhaix-Plouguer, centre de l’occupation romaine dans

la Basse-Bretagne et les presqu’îles de Crozon et du Cap Sizun,

les Romains établirent un poste sur la butte du château. La

découverte de tuiles à rebord et de briques témoigne de cette

occupation romaine.

Deux voies romaines passaient par Châteaulin

: la route stratégique nommée via militaris reliant Le Mans

à Camaret par Rennes et Carhaix, franchissait l’Aulne sur un

gué à la hauteur du pont actuel ; la voie vicinale appelée via

vicinalis, partant de Châteaulin ou de Carhaix pour la presqu’île

du Cap Sizun. On estime qu’elle passait par Cast et se terminait

à la baie des trépassés où subsistent de curieux débris de constructions

romaines.

Ces voies permirent à l’Armorique de participer

à la prospérité générale de l’Empire.

Vers 485, saint Guénolé édifie son monastère

à l’embouchure de l’Aulne. Vers 500, alors qu'il remonte les

rives du fleuve nommé Hamn jusqu’à la montagne appelée Nin,

il rencontre un saint homme du nom de Idunet. Ce dernier lui

fit don des terres qu’il avait reçu du roi Gradlon, à savoir

« la trève de Dinan, la trève de Cuhin, Caer, Choc, Lan-lunctat,

la moitié de Gumenech ». On ne sait rien d’autre sur Idunet,

que l’église locale honore comme saint et représente couramment

en diacre… Il était invoqué autrefois pour l’abondance de pommes,

on lui donnait en offrandes des barriques de cidre. Il avait

sa fontaine, dans laquelle on puisait l’eau pour arroser les

pommiers qui ne fructifiaient pas…

La date de la fondation

du prieuré n’est pas connue, elle se situerait au XIIème

siècle, dans un cadre de reconquête religieuse. Le rôle joué

par les moines à cette époque sur la commune et ses environs

demeure inconnu. Au XVème siècle, les moines abandonnent

les fonctions curiales au clergé séculier mais conservent les

biens et les revenus attachés au prieuré.

Le dernier prieur

de Châteaulin, Dom Pierre Lemoyne, était également prieur de

l’abbaye de Landévennec, qui à la fin du XVIIIème

siècle ne comptait plus que trois moines. La Révolution de 1789

entraîna la disparition de cette dernière et du prieuré de Châteaulin.

La maison prieurale, devenue propriété de M. Bois, fut vendue

à la commune en 1824 pour servir de presbytère.

La statue

encastrée dans le mur du parking du presbytère est le seul témoignage

à Châteaulin du prieuré, qui dépendait de l’abbaye de Landévennec.

Elle représente un lion vu de profil et tenant entre les

pattes avant un blason aux armes martelées. Une pierre attenante

porte l’inscription suivante : « M. LOLASULIEN PRIEUR : CHAULIN

1589 ». Cette statue se trouvait au sommet du pignon est de

l’ancienne maison prieurale.

Peu de gens savent que Châteaulin fut

dotée d’un château et pourtant, sur les hauteurs de la ville,

près du parking de la maison de retraite, subsistent quelques

ruines et notamment une tour.

La butte qu’enserraient l’Aulne

et des étangs constituait un site de défense naturel. Pour se

préserver des invasions et garder la voie de pénétration de

la ville de l’Aulne, fut construite une motte seigneuriale,

constituée d’une butte de terre entourée de fossés. Les Comtes

de Cornouaille y construisirent un château fort au Xème

siècle. Lorsque la famille comtale de Cornouaille hérite en

1066 de la couronne ducale avec Hoël II de Bretagne, la châtellenie

de Châteaulin entre dans le domaine ducal. En 1084, le duc Alain

Fergent fait don à l'abbaye de Landévennec des écluses, moulins

et pêcheries de Châteaulin.

À la fin du Xème

siècle, pour favoriser l'essor de la ville autour du château

fort, les ducs de Bretagne avaient établi l’institution du «

Convenant Franc au Duc » : le serf qui quittait son seigneur

ne pouvait être poursuivi s’il se réfugiait à Châteaulin et

y demeurait pendant un an et un jour sans en sortir.

En

1373, le château fut incendié par les Anglais avant leur départ

devant l’avancée de l’armée royale de Du Guesclin. Il ne fut

jamais reconstruit ; ses ruines servirent de carrière pour la

construction de maisons et même lors de l’agrandissement de

la chapelle Notre-Dame.

En 1689, le château et sa motte

furent donnés à Yves Bauguion, prêtre desservant de Notre-Dame

pour y installer un hospice. Aujourd’hui, l’hospice a laissé

la place à une maison de retraite.

Vers 1250, Jean Le Roux, duc de Bretagne,

entoure les terres du domaine ducal de Châteaulin d’un mur long

de 32 kilomètres. On ne connaît pas la finalité première de

cet important ouvrage. Certains historiens pensent que ce parc

permettait de défendre les possessions ducales contre les prétentions

des abbayes voisines.

Ce mur, dont il reste encore quelques

tronçons, se composait d’un muret de pierres sèches de 2,30

mètres environ. Il partait du château fort de Châteaulin et

englobait une partie des terres de Cast, de Briec, de Châteaulin

et la totalité de la paroisse de Saint-Coulitz. À une époque

indéterminée, le parc de Châteaulin est devenu une unité administrative

dont Saint-Coulitz fut le centre administratif. Au cours des

siècles, ce mur n’a cessé d’intriguer les paysans de la région.

Une légende naquit selon laquelle ce serait le diable qui l’aurait

construit en une nuit. Ce mur devint le mur du diable ou « moguer

an diaoul » en breton.

Jusqu’au XIIIème siècle,

on franchissait l’Aulne à gué. Il y avait plusieurs gués : à

Rodaven, le gué Rodoe-aven (passage de la rivière) ; au bourg,

Rodo-Los-Strat (passage du bas du chemin).

La construction

du pont de Châteaulin daterait du XIIIème siècle.

D’une longueur de 217 pieds et d’une largeur de 14, le pont

enjambait la rivière en dix arches d’inégales longueurs, grossièrement

bâties en pierres schisteuses jointes à l’argile… Les voûtes

trop basses s’engorgeaient en période de crue et provoquaient

l’inondation des bas quartiers de la ville. Sur sa face amont,

il y avait 7 éperons. Sur cinq d’entre eux étaient construites

des maisons. La chaussée du pont était pavée. Des parapets la

bordaient de part et d’autre sauf au centre du côté amont. Le

tout était habillé de lierres et de broussailles.

Il n’est pas certain que ce pont soit

l’œuvre des moines de Landévennec, mais ce dont on est sûr,

c’est que le prieur de Châteaulin en était propriétaire, ainsi

que des habitations. Ce dernier percevait un droit de péage

sur les animaux et les marchandises. La perception de ce droit

devait servir en partie à l’entretien du pont, mais les prieurs

successifs ignorèrent cette obligation.

Finalement, le pont

est partiellement détruit par une crue, le 25 décembre 1821.

Monsieur Bois, riche propriétaire, le fait alors reconstruire

à ses frais, mais à la condition qu’il soit concessionnaire

du droit de péage pendant 7 ans. Le Conseil municipal n’est

pas très enthousiaste, mais n’ayant pas d’autre solution accepte

la proposition.

Le 1er janvier 1824, Monsieur Bois commence

la perception de son droit de péage. Mais dès le 8 janvier,

jour de foire, la foule proteste, c’est une véritable émeute

populaire qui éclate. Le maire doit faire intervenir une compagnie

de voltigeurs pour faire cesser les troubles… Finalement certains

cultivateurs abandonnent les foires et marchés et les affaires

commerciales de la ville tombent de moitié.

En juillet 1824,

la population se révolte à nouveau… et le Maire décide d’en

référer au Ministre. L’affaire fut prise en considération puisque

l’État donna 60 000 francs pour désintéresser la famille Bois.

La commune paya le reste.

Le 10 août 1944, le pont fut miné

par les Allemands pour couvrir leur retraite vers la Presqu’île

de Crozon. C’est grâce à l’intervention de Sébastien Duval,

qui sectionna les câbles avant la mise à feu, que le pont et

la ville furent sauvés. Avec l’aide d’Emile Bénéat, d'Auguste

Rouland et sous la protection de Marcel Charlès père et fils,

il démina le pont et jeta les explosifs dans le canal.

Morlaix

La devise de Morlaix est : « s'ils te mordent, mords les ». L'étymologie, qu'il s'agisse de Montroulez en breton ou bien de Montroulet ou Mont-Relaix en français, donne comme origine un établissement romain, le Mons Relaxus. Ce fut ensuite un château appartenant au comte de Léon, puis au duc de Bretagne en 1179. En juillet 1522, alors que la plupart des hommes étaient réunis à Guingamp ou à la foire de Noyal-Pontivy, des Anglais prirent la ville et la saccagèrent, mais ils visitèrent les caves avec tant de zèle qu'ils furent ivres-morts, avant de se faire massacrer le soir même par les hommes revenus en hâte. Une source s'appelle depuis «fontaine des Anglais», dont les eaux rougirent du sang des envahisseurs. On dit que la devise en forme de la ville date de cette époque. Le pays connut ensuite une ère de prospérité, jusqu'à ce que le commerce maritime soit perturbé par les guerres de Louis XIV. Plusieurs armateurs se convertirent alors à la guerre de course. C'est ainsi que deux anges en marbre de Carrare ornent l'église Saint Martin des Champs, après avoir été enlevés à une felouque génoise.

Le Finistère

Là où fini la terre ! Ce département,

de la région Bretagne, fait parti de plus beaux départements

de notre pays. Son attrait réside dans ses côtes très découpées,

ses presqu'iles , sans oublier ses iles qui en font une terre

de prédilection pour une certaine catégorie de touristes, ceux

qui aiment la nature un tant soit peu sauvage, les vielles pierres

et les châteaux, car la Bretagne en compte énormément.

D'autre

part, la Bretagne est restée résolument catholique et attachée

à la royauté, contrairement à d'autres régions où à la Révolution,

de très nombreux édifices religieux ont été l'objet d'un vandalisme

sauvage, non pas à cause de la foi mais surtout en raison que

ces édifices étaient le sièges du pouvoir ecclésiastique que

le clergé exerçait sur le peuple.

Il en résulte que la Bretagne

à un patrimoine religieux impressionnant avec ses églises aux

clochers élancés comme à Saint Paul de Léon, Pleyben, Roscoff.

A voir aussi les célèbres calvaires qui racontent de très nombreux

détails, l'histoire de la vie du Christ, véritable Nouveau testament

sculpté dans la pierre destiné surtout à évangéliser les peuples

bretons qui pendant de nombreux siècles ne parlaient que leur

langue et pour qui, la bible écrite en latin n'avait aucun sens.

Les plus célèbres Calvaires de Bretagne sont celui de Plugastel-Doulas

avec plus de 150 personnages, de Plougonven, celui de Pleyben.

De même certaines églises de Bretagne regorgent de jubés, de

superbes sculptures où l'homme à mis tout son savoir pour façonner

la pierre. Pays de tradition, la Bretagne voue un culte à de

très nombreux saints que seule la vénération populaire a canonisé

et qui qui ont chacun un culte particulier, soit en tant que

saint guérisseurs, comme par exemple Saint Mamet qui guérit

les coliques, Saint Livertin qui lui soigne les maux de tête.

soit en tant que Saints Patriotes qui délivrèrent la Bretagne

des dieux étrangers qui hantaient les lieux. D'ailleurs de très

nombreux menhirs ont été sculptés afin d'en chassé les légendes

terribles dont les traditions populaires les avaient affublé.

La légende de la ville d'Ys

Plan du site |

Moteur de recherche

| | Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025

.