Auch - Préfecture du Gers

Retour

au Département

FAuch (Cliberris civitas ou Augusta Ausciorum),

Elle était autrefois capitale de l'Armagnac et de la Gascogne, chef-lieu

d'une généralité, intendance, présidial, sénéchaussée et élection.

Auch portait, avant la conquête romaine, le nom de Cliberris; elle

était la capitale des Auscïï ou Ausks, d'où lui vient son nom. Les

Romains, en effet, sous Auguste, établirent au sud-est de Cliberris

une colonie qu'ils appelèrent Augusta Ausciorum et qu'ils gratifièrent

du droit latin. Ces deux villes contiguës furent ensuite distinguées

par deux noms différents. L'ancienne était appelée Ville-Claire,

et la nouvelle Cité-Vallée-Claire. Sénat, forum, gymnase, thermes,

théâtre, Auch eut tout cela. Elle ne fut pas la moins favoriséedes

villes de la Gaule. La route de Toulouse à Bordeaux la traversait

et y avait une station. Une autre, venant de Saint-Bertrand-de Comminges

(Lugdunum Convenarum), y passait également. Ces conditions si favorables

y développèrent l'industrie, les arts, les études ; les villas s'élevèrent

aux alentours ; enfin cette cité jouissait d'une grande prospérité

quand survinrent les barbares. On dit pourtant qu'elle n'eut point

à souffrir de l'invasion, préservée, selon la chronique, par l'intercession

de l'évêque saint Orens. En effet, depuis la fin du IIIème

siècle, Auch avait reçu le christianisme ;et, au commencement du

IVème siècle, la série de ses évêques avait commencé

avec Citerius.

Supprimé quelque temps par les Wisigoths, l'évêché

d'Auch eut à se féliciter de la victoire des Francs. Clovis lui

donna de nombreuses terres et fonda sous les murs de la Cité-Vallée-Claire

l'église et le monastère de Saint-Martin qui fut pendant longtemps

la demeure de l'évêque. Auch fut deux fois détruite en deux siècles

en 732, par les Sarrasins en 834, par les Normands. En revanche

en 879, son évêché fut érigé en archevêché (pour suppléer, dans

le Midi, l'archevêché de Bordeaux, alors transféré à Bourges à cause

des ravages des pirates du Nord. Un autre fait non moins favorable

à l'avenir de la ville, c'est que le comte de Fezensac, Guillaume

Garcie, au IXème siècle, bâtit un château à la place

de l'ancienne ville, sur la hauteur ; les habitants de la ville

romaine quittèrent la plaine pour se mettre à l'abri sous les murs

de la forteresse féodale et s'entourèrent eux-mêmes d'une muraille.

Auch devint une ville forte, et ses prélats, placés à la tête du

clergé de Gascogne, exercèrent, même sur les seigneurs temporels

du pays, une influence considérable.

Ces puissants archevêques

trouvèrent pourtant des antagonistes dans de simples moines. Ceux

du monastère de Saint-Orens, fondé au Xème siècle, étaient

en possession de porter en terre tous les habitants de la ville,

car ils étaient maîtres du cimetière qui s'y trouvait. Ce profitable

monopole faisait grand bien aux moines; il n'est point en ce monde

de revenu plus assuré que celui des enterrements ,car il n'est personne

qui n'y contribue, bon gré mal gré. Or, en 1040, l'archevêque Haymond-Copa,

pour une raison ou pour une autre, s'avisa d'établir un cimetière

près de l'église de Sainte-Marie. Les moines réclamèrent, ne furent

point écoutés, réclamèrent encore, se plaignirent, s'indignèrent,

querellèrent le métropolitain, qui affronta le tout sans se laisser

ni fléchir ni ébranler. Plus d'une génération prit part à cette

querelle ecclésiastique. On bataillait en paroles depuis plus de

soixante-quinze ans, lorsqu’en 1119 le pape Calixte II condamna

par un bref les bénédictins de Saint-Orens. Au lieu de se soumettre

à cette haute décision, les indomptables religieux furent exaspérés

de ce qu'on leur avait donné tort dans une question si intéressante

et résolurent d'en appeler du pape à la force des armes. C'était

peu canonique, ils eussent dû en appeler à un concile mais l'esprit

malin égarait momentanément ces bons pères. Le 29 avril, jour où

l'archevêque Bernard de Sainte-Christine devait procéder avec tout

son clergé à la bénédiction solennelle du cimetière de Sainte-Marie,

l'évêque de Tarbes célébrait la messe en grande pompe dans la cathédrale

lorsqu'un grand tumulte se fit entendre aux portes, et les fidèles

virent avec effroi l'église envahie par les moines armés, furieux

et suivis de leurs partisans. Un désordre effroyable éclata ; les

flèches volaient sous les saintes voûtes ; les fidèles étaient renversés,

blessés plusieurs périrent ; l'évêque de Tarbes fut blessé au pied

; une flèche sacrilège alla même percer le corporal de l'autel.

Cependant des hommes sensés avaient fermé les portes de l'église,

espérant, sans doute, y prendre les moines, ou, du moins, les intimider.

On n'en eut point si facilement raison. Comme ils avaient porté

le fer dans la maison du Seigneur, ils y portèrent la flamme, comme

des Vandales ou des hérétiques, et, sans l'intervention du peuple,

l'église eût été consumée. Déférée au concile de Toulouse présidé

par le pape, la conduite des moines fut condamnée « par tous les

pères, qui virent avec indignation le corporal avec la flèche dont

il avait été percé. » L'établissement du cimetière de Sainte-Marie

d'Auch fut confirmé et consacré irrévocablement.br> Les archevêques

d'Auch furent souvent des membres de la famille d'Armagnac et ne

furent pas toujours pour cela plus d'accord avec elle. Bernard IV

essaya de déposséder son beau-frère pour donner l'archevêché à l’un

de ses fils. Il dévasta plusieurs fois l'église et le cloître, pilla

les meubles de son beau-frère abattit les tours des chanoines. Son

fils, Gérard IV, continua les hostilités, et le malheureux archevêque

fut enfin obligé de s'en aller en terre sainte, où il mourut.

Auch n'était pas seulement capitale de l'Armagnac et puissante métropole

ecclésiastique. C'était aussi une cité libre ayant conservé, comme

la plupart des villes du Midi, d'anciennes institutions municipales.

On ne trouve pas avant 1205 les dénominations de citoyens et de

république d'Auch ; mais le comte Arnaud, qui prête, à cette époque,

serment aux consuls, reconnaît l'antiquité des privilèges et coutumes

de cette ville ; antiquité encore mieux constatée en 1301, dans

l'acte arbitral passé entre le comte, l'archevêque, le chapitre

et le syndic de la commune, et qui, depuis, a servi de code aux

habitants jusqu'en 1789. Il y est dit formellement que la rédaction

par écrit des coutumes locales ne fait que les consacrer, les préciser,

les soustraire aux erreurs, aux variations, aux oublis, auxquels

sont sujettes toutes les lois dont la mémoire des hommes est seule

dépositaire.br> D'après cette charte alors rédigée en latin Auch

avait huit consuls annuels qui désignaient eux-mêmes leurs successeurs,

mais qui ne pouvaient être réélus qu'au bout de deux ans. Seulement,

par une singulière exigence, s'ils étaient réélus, ils ne pouvaient

refuser ces fonctions sous peine d'amende. Ils recevaient chacun

trente sols morlas, on appelait ainsi la monnaie fabriquée à Morlas,

en Béarn, et dont la valeur était triple de celle du sol tournois.

Plus tard, la solde des consuls fut augmentée elle était de deux

cents livres en 1730. En somme, la charte d'Auch, comme toutes celles

des villes du moyen âge, était un mélange confus de dispositions

relatives aux intérêts politiques et civils, à la pénalité, à la

propriété, au commerce, réparties en deux cents articles. Les Ausciens

se montrèrent toujours fort jaloux de leurs privilèges. Les comtes

d'Armagnac, à leur avènement, prêtaient serment de les respecter.

Quand les rois de France furent devenus maîtres du comté, ils ne

dédaignèrent point de rendre le même hommage aux libertés d'Auch.

Chaque nouvel archevêque, en entrant dans la ville, prêtait aussi

un serment analogue. Quand le comte Gérard V se soumit à l'hommage

envers Simon de Montfort, il stipula une exception pour la ville

d'Auch ; et Montfort, par une lettre adressée aux consuls, s'engagea

formellement à ne rien exiger de leurs compatriotes. La municipalité

d'Auch, si fière et si respectée, se donna une demeure en 1289.

C'est alors que fut bâti l'hôtel de ville, surmonté d'une mirande.

On y établit une prison avec sa geôle, un dépôt d'armes et un dépôt

des archives, en d'autres termes, pour employer ceux de la chronique,

« une arche ou coffre où furent mis tous les livres et papiers

des sieurs consuls et citoyens de ladite ville, relatifs à toutes

les affaires et ordonnances municipales. » Ces consuls ne furent

pas toujours en parfaite intelligence avec le clergé. Les chanoines

étaient possesseurs du moulin de Filère, et ils tenaient à leur

moulin presque autant que les moines de Saint-Orens à leur cimetière

car, si tout le monde meurt, tout le monde, avant de mourir, mange

du pain et fait moudre son grain. Or, au moyen âge, on le sait,

le nombre des moulins était limité, un moulin était un privilège.

Celui des chanoines était très lucratif, mais ils désiraient qu'il

te fût encore davantage. Le droit de mouture était jusque-là d'un

picotion sur trente ; ils l'augmentèrent. Le peuple, voyant sa nourriture

renchérie, s'irrita de cette conduite peu charitable, et les consuls,

se faisant les interprètes du mécontentement public, firent publier

à son de trompe une ordonnance qui mettait le moulin en interdit.

En fait d'interdits et d'excommunications, nul pouvoir ne fut jamais

plus prodigue que l'Église ; aussi, en échange de l'interdiction

du moulin, l'officiai lança sur la tête des consuls une belle et

bonne excommunication. Heureusement, les magistrats étaient des

gens aguerris ; ils soutinrent le feu sans reculer et maintinrent

leur précédente ordonnance. Il ne faisait pas bon mettre le pied

trop avant sur le terrain de la commune d'Auch.

En 1280, le

comte d'Astarac éleva sur la limite de son comté et de celui d'Armagnac,

à peu de distance de la ville d'Auch, une construction appelée la

Bastide de Pavie. Nos consuls querellèrent les habitants de Pavie,

leur firent un procès, et même on se battit. Ils avaient tort pourtant

; mais ils trouvèrent, environ quarante ans après, une occasion

plus légitime de se venger. Le bayle de Pavie s'avisait de faire

faire le guet jusque dans un faubourg d'Auch, appelé la Treilhe

de Saint-Martin. Après avoir réclamé plusieurs fois sans succès,

les consuls sortirent de la ville avec quatre mille hommes et allèrent

mettre le feu à l'hôtellerie du bayle, qui faillit être brûlé avec

ses sergents. Cette conduite un peu violente fit condamner les consuls

de l'université d'Auch, par le sénéchal de Toulouse, à une amende

de deux mille livres, que le roi du reste réduisit à trois cents

; les consuls eurent gain de cause pour la question du guet. Au

temps de la guerre des Anglais, les Ausciens se montrèrent des plus

empressés à se mettre en mesure de faire bonne résistance aux étrangers.

En 1337, au moyen d'une taxe établie sur certaines marchandises,

ils élargirent l'enceinte de leurs murs, qui enveloppa les faubourgs

du Pony, de Saint-Pierre de la Treilhe des Jacobins et du Barry.

Cette muraille, flanquée de tours, s'ouvrait par six portes principales

et de moins grandes, armées de mâchicoulis. Le château des comtes,

celui de l'archevêque avec le cloître, celui de la Treilhe et le

monastère de Saint-Orens s'élevaient, intérieurement, comme autant

de citadelles, sur divers points de l'enceinte murale. A plusieurs

reprises, dans le XIVème siècle, on voit les consuls

établir quelque taxe sur les denrées pour subvenir à l'entretien

des murailles, et plusieurs fois aussi les comtes y contribuent

en remettant aux habitants une partie de leurs redevances. Ainsi,

en 1372, le comte fait remise de douze livres qu'il percevait sur

chaque feu. Br>En 1472, Auch fut pourtant prise au siècle suivant

par les troupes de Louis XI ; elle était dépourvue de défenseurs.

Le comte Jean V avait rassemblé tous ses soldats dans Lectoure,

ce qui ne l'avait pas empêché d'y être pris et mis à mort.

Au

XVIème siècle, Auch eut un instant pour archevêque le

cardinal de Tournon. Cet illustre personnage n'y fit que peu de

séjour parce qu'un incident assez désagréable l'accueillit à son

arrivée. C'était un antique usage que le prélat, faisant son entrée

sur sa mule, fût conduit par le baron de Montaut et que ce même

seigneur lui servît d'échanson ; la mule et le service de table

de l'archevêque étaient sa récompense. Or, le cardinal, au lieu

d'or et d'argent, se servait d'une vaisselle de verre. Le baron

désappointé ne se comporta pas en gentilhomme dans sa fureur, il

tomba à coups de bâton sur la vaisselle modeste du prélat et la

mit en pièces à la vue de tous les assistants. Le cardinal, vivement

blessé, repartit sur-le-champ. C'est en 1562 que les calvinistes

d'Auch prirent les armes. Montluc entra dans la ville et y réprima

cette révolte. Il paraît que l'archevêque lui-même, M. de Chaumont,

n'était pas étranger aux nouvelles doctrines, car il fut excommunié.

Montgomery enleva Auch en 1569, et ses soldats n'y commirent point

de ravages; mais, par compensation, les calvinistes, ayant repris

la ville en 1587, après s'être laissé enlever, pillèrent les églises

de Saint Orens et des Jacobins.

Rien de remarquable à Auch au

XVIIème siècle, sinon la rivalité des consuls et des

membres du présidial, laquelle amena une collision dans la cathédrale

de Sainte-Marie devenue pour la seconde fois un champ de bataille.

Il s'agissait de préséance ; on se battit avec les cierges ; un

coup de pistolet fut cependant tiré. Puisque nous parlons de la

cathédrale, ce fut vers la fin du même siècle qu'elle fut achevée.

On n'y avait point travaillé depuis le XVème siècle,

alors que l'archevêque, M. de Clermont-Lodève, fit peindre par Arnauld

de Moles ces célèbres vitraux qui représentent des sujets de l'Ancien

Testament et qui font, ainsi que ses boiseries et ses sculptures,

l'admiration de tous les amateurs. L'église de Sainte-Marie, malgré

sa beauté, offre de singulières anomalies de style qui s'expliquent

par la différence des époques qui ont pris part à sa construction.

Au-dessus de ses fenêtres ogivales, on voit avec surprise une plate-forme

grecque à balustrade.

Le XVIIIème siècle fut pour

Auch, comme pour bien d'autres villes, une époque de rajeunissement

et de vivification. Elle se rajeunit par la destruction de ses murailles

flanquées de tours et de ses mai sons à tourelles qui rappelaient

les siècles de l'état de guerre féodal.

Elle fut vivifiée par

ces nombreux travaux d'utilité publique qui honorent cette époque

si occupée du bonheur de l'homme et de la prospérité sociale. Le

nom de l'intendant d'Étigny y est particulièrement attaché ; car

Auch, depuis 1715, était devenue le chef-lieu d'une généralité et

le siège d'une intendance. Auch n'avait ni industrie ni débouchés.

D'Étigny lui donna des manufactures de draps, de faïence, des filatures,

des minoteries, une vaste plantation de mûriers. Il la rendit abordable

par de larges routes ; il l'orna et la compléta à l'intérieur en

pavant et éclairant ses rues, en faisant construire un hôtel de

ville, des casernes, des halles, une salle de spectacle, des aqueducs,

des fontaines, des promenades. D'Étigny mourut en 1767 ; une statue

lui a été élevée sur le cours qui porte son nom. Auch adhéra à la

Révolution et paya, comme la plupart des grandes du Midi, son sanglant

tribut à la Terreur ; l'échafaud y fut, pendant un an, en permanence

sur la place de la Fraternité.

Le Consulat et l'Empire ajoutèrent

à la prospérité d'Auch. Un athénée, une école centrale, une société

d'agriculture, des filatures furent établis. Napoléon, passant par

cette ville en 1808, lui accorda trente mille francs pour la réparation

du lycée, de la cathédrale, des fontaines et des rues. A la chute

de l'Empire, Auch reçut sans résistance les Anglais après la retraite

du maréchal Soult. La réaction légitimiste se montra violente à

Auch par l'organe du comte de Freissac, président de la cour prévôtale.

Plus tard, en 1828, la Restauration vit éclater une émeute assez

violente à propos de l'autorisation donnée par le maire de vendre

la forêt de Lespou, appelée aussi le bois d'Auch, où les pauvres

avaient coutume d'aller faire leur provision d'hiver.

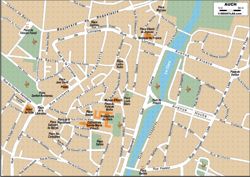

Auch a eu fréquemment à souffrir de deux fléaux : la peste, qui l'a décimée plus d'une fois au moyen âge et au commencement des temps modernes et les inondations, qui, à deux reprises, 1770 et 1836, ont exercé dans les quartiers bas de terribles ravages. La ville est bâtie sur le penchant d'un coteau très élevé, qui présente un aspect pittoresque. Elle se divise en ville basse et ville haute ; on communique de l'une à l'autre par l'escalier de la Poterne, Pousterlo, qui a plus de deux cents marches, et par une rampe accessible aux voitures. De la promenade d'Étigny, située dans la partie la plus élevée de la ville, on jouit d'un point de vue très étendu. La cathédrale, dédiée à sainte Marie, commencée en 1489, offre des sculptures sur bois et des vitraux dignes de l'attention des archéologues. Parmi les autres édifices de cette ville, nous citerons une chapelle qui faisait partie de l'antique église abbatiale de Saint-Orens, la tour carrée de César, monument de l'architecture ogivale ; l'archevêché, la préfecture, le palais de justice ; le lycée, ancien collège des jésuites, fondé en 1545; l'hôtel de ville, le séminaire, la bibliothèque municipale; l'asile des aliénés, un des plus beaux du sud-ouest de la France. Cette ville, où l'on rencontrait autrefois des fa briques de draps, fait aujourd'hui un commerce très étendu de vins, d'eaux-de-vie d'Armagnac et surtout de volailles et de pâtés de foie de canard très estimés au loin.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.