Montpellier - Préfecture de l'Hérault

Retour au Département)

Note : Cette description de Montpellier est extraite de La France Illustrée.

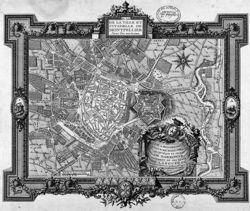

Montpellier

( Mons Pessulanum, Mons Puellarum),et une grande et belle ville

peuplée de 55 258 habitants et située sur une colline dominant le

confluent du Lez et du Merdanson, d'où l'on découvre la mer, le

Canigou, le mont Ventoux et les Cévennes, à 750 kilomètres au sud-est

de Paris.

Montpellier est divisée en six quartiers ou sizains,

qui se subdivisent en plusieurs îles; cette ville se compose de

rues étroites et tortueuses, mais propres et généralement bordées

d'assez belles maisons. Sur les boulevards du Peyrou à l'Esplanade,

et dans les quartiers neufs, il existe de remarquables constructions.

Citons les boulevards de Saint-Guilhem, du Jeu-de-Paume, de la Comédie,

la rue de Maguelonne, la Cité industrielle, qui offre le spectacle

d'une ville active et récemment construite. Montpellier est aujourd'hui

dépouillée de ses fortifications dont il ne subsiste que la tour

des Pins et trois portes.

Montpellier n'existait pas du temps

des Romains. On attribue sa fondation aux fugitifs de Maguelonne

en 737, qui auraient bâti les deux bourgs de Montpellier et de Montpelliéret,

l'un au nord-ouest, l'autre au sud-est de la colline qu'occupe aujourd'hui

la ville.

De toutes les étymologies que l'on a prêtées à son

nom, la plus probable est celle-ci Mons Pessulus ou Pessulanus,

c'est-à-dire mont fermé au verrou (quasi pessulo clausus), en patois

Montpeglat qui signifie mont fermé à clef. Le monticule sur lequel

la ville s'élève aurait été anciennement un terrain planté de bois,

une sorte de parc ou de garrigue remplie d'herbes sauvages où les

habitants de Substantion avaient seuls le droit de faire paître

leurs bestiaux, et qu'ils entouraient, pour cette raison, d'une

palissade dont la porte était fermée au verrou. Des étymologistes

plus galants ont voulu faire honneur à la beauté bien connue des

Montpelliéraines du nom de leur ville. Montpellier serait alors

le Mont des Belles-Filles (Mons Puellarum) ,à moins que cette étymologie

elle-même ne se rapporte à ces deux pieuses sœurs de saint Fulcran,

de la famille des comtes de Melgueil et de Substantion, lesquelles,

possédant un franc-alleu, l'une Montpellier, l'autre Montpelliéret,

en firent don à l'église de Maguelonne en 975.

D'autres disent

que Montpellier est pour Mont-Pilier, à cause de la base rocheuse

sur laquelle la ville est assise; d'autres, enfin, qu'elle tire

son nom du Lez, petite rivière qui coule auprès de la montagne,

Mons in pede Ledi. Malheureusement, c'est la rivière qui est au

pied de la montagne, et jamais on n'a dit qu'une montagne était

au pied d'une rivière. Les deux bourgs de Montpellier et de Montpelliéret

paraissent avoir été, dans l'origine, une sorte d'asile, ce qui

faisait dire à Casaubon que les habitants méritaient le nom de Convenæ.

Les dispositions favorables aux étrangers, qui abondaient dans les

règlements de Montpellier, et particulièrement dans la charte de

1204, ne seraient qu'un effet de cette facilité à accueillir qui

se rencontre chez la plupart des villes formées ainsi, villes généralement

destinées, au reste, à un brillant avenir. Cette population, mêlée

de Celtes, de Grecs, de Gallo-Romains, de Wisigoths, de Gallo-Francs,

s'accrut, en 815, d'une bande de fugitifs espagnols chassés par

les Sarrasins. Les évêques de Maguelonne, ayant acquis en 975 les

deux bourgs de Montpellier et de Montpelliéret, cédèrent le premier

aux Guilhem et ne gardèrent dans leur dépendance immédiate que le

second.

Alors même que ces deux bourgs se rejoignirent par des

habitations intermédiaires, la ville formée de leur réunion n'en

demeura pas moins divisée, pour la seigneurie et la juridiction,

en deux portions parfaitement distinctes. La plus considérable des

deux fut celle qui appartenait aux Guilhem, surtout après les acquisitions

de Guilhem V. Sous ce seigneur, qui prit part à la première croisade,

nous voyons à Montpellier un bayle ou bailli, premier juge de la

ville, dont il détermina l'autorité. C'est à lui aussi que remonte

l'établissement de deux syndics appelés consuls de mer et choisis

parmi les plus riches et les plus sages habitants de la ville.

Le règne de Guilhem VI fut moins tranquille et moins heureux. D'abord

il fut en guerre avec le comte de Melgueil à propos d'une chaussée

qu'un des vassaux de ce dernier s'était avisé de construire dans

le Lez et qui rejetait les eaux sur les terres des Montpelliérains.

Guilhem détruisit la chaussée, livra bataille et fit beaucoup de

mal aux ennemis. L'intervention du pape Calixte fit cesser le débat.

Un fait plus important se passa en 1141. Les habitants de Montpellier

chassèrent leur seigneur. Guilhem se retira dans son château de

Lattes et fut pendant deux ans en guerre avec ses sujets. Il ne

rentra dans Montpellier qu'avec le secours du comte de Barcelone,

qui lui fit bâtir une forte tour destinée à dominer la ville. C'est

là le premier éveil de l'esprit d'indépendance communale dans Montpellier.

Il prouve combien était déjà redoutable cette population, qui lutta deux ans contre son seigneur et soutint un siège en règle. En 1180, Guilhem VIII, en querelle avec les bourgeois, en est réduit à invoquer l'arbitrage des évêques de Maguelonne et de Lodève, et l'accord se fait « sous le portique du château, en présence d'une, grande multitude de peuple. » Mais l'événement qui eut le plus d'influence sur les destinées communales de, Montpellier et qui fit de cette ville presque une république, ce fut l'expulsion définitive de la famille des Guilhem et l'avènement de la dynastie aragonaise. Ce fut, en effet, Pierre II qui, en 1204, accorda aux habitants une charte communale très libérale. Ce peuple fier et passionné, si prompt à courir aux armes, était divisé en sept échelles, suivant la diversité des professions, absolument comme les sept arts de Florence, qui ne prirent naissance que plus tard. Ces sept classes ont à tour de rôle le soin de garder nuit et jour les murs de la ville. Le mars de chaque année, elles concourent par l'organe des chefs de métiers à l'élection des consuls. Ces chefs, désignés dans chaque corps de métier par une élection toute populaire, s'assemblent au son de la cloche de Notre-Dame-des-Tables dans l'hôtel de ville, près du marché aux Herbes. Ils élèvent au scrutin cinq prud'hommes par échelle, et parmi ces trente-cinq le sort en désigne sept, lesquels, d'accord avec les douze consuls sortants, élisent soixante candidats enfin, parmi ces soixante, le sort désigne les douze consuls nouveaux au moyen de petites boules de cire parfaitement semblables jetées dans une urne et portant à l'intérieur le nom des candidats. C'était en somme une élection à trois degrés.

En 1125, elle renouvela ses conventions marchandes

avec Gênes et Pise et en coEn 1211, la piété des Montpelliérains

donna à l'évêque de Maguelonne une certaine part d'intervention

dans cette élection, de laquelle héritèrent plus tard les seigneurs.

Appuyés sur cette large base, c'étaient des personnages considérables

que les consuls de Montpellier avec leurs robes rouges et leurs

chaperons noirs. Dans leurs mains était déposé le sceau de la ville,

où étaient figurés la vierge Marie et l'Enfant Jésus entourés de

cette légende

Virgo Mater, natum ora

Ut nos juvet

omni hora.

Les consuls avaient sous leurs ordres le clavaire

ou trésorier du consulat, dépositaire des fonds publics, D'eux également

dépendaient les ouvriers de la commune clôture, au nombre de sept,

un par échelle, chargés de veiller à l'entretien des murs et des

fossés, d'ouvrir et de fermer les portes de la ville, soit de jour,

soit de nuit. Outre les consuls de la ville, qu'on appelait consuls

majeurs, il y en avait d'autres d'un rang inférieur, les consuls

des métiers et les consuls de mer. Chaque métier avait son consul

particulier, comme dans le nord de la France son roi. Ce

consul veillait aux besoins de sa corporation et correspondait avec

les consuls majeurs pour toutes les affaires qui concernaient sa

profession. Il se faisait assister par des inspecteurs ou gardes

des métiers. Et comme la ville avait sa charte, chaque profession

avait ses établissements particuliers ou règlements tracés par les

consuls des métiers. Quant aux consuls de mer, les plus anciens

de tous, ils étaient au nombre de quatre, élus à peu près de la

même manière que les consuls majeurs. Ils juraient sur l'Évangile,

en présence des douze consuls majeurs, de percevoir fidèlement l'impôt

établi sur le transport des marchandises de Lattes à Montpellier

et de Montpellier à Lattes, d'en consacrer les revenus à l'entretien

de la route de Lattes, ainsi que du Grau et de la Robine, qui mettaient

celle-ci à partir de Lattes en relation directe avec la Méditerranée;

de veiller enfin à la sûreté de la navigation. On voit par-là quelles

étaient leurs attributions.

On remarquera aussi que le commerce

maritime de Montpellier se faisait alors par le port de Lattes,

aujourd'hui complètement ensablé ; après saint Louis, ce fut par

Aigues mortes.

Montpellier était, en effet, une cité industrieuse,

commerçante et riche. Ses relations n'avaient fait que s'accroître

de siècle en siècle. Lorsque les rois d'Aragon en devinrent seigneurs,

ils lui accordèrent le droit de trafiquer librement dans tous leurs

États, et lui abandonnèrent même un quartier dans la capitale de

Majorque. Divers traités lui avaient ménagé ailleurs des avantages

semblables.

En 1125, elle renouvela ses conventions marchandes

avec Gênes et Pise et en conclut de pareilles avec Nice, Antibes,

Hyères, Toulon, Marseille. Quelque temps après elle obtint d'importantes

immunités du doge de Venise, du prince d'Antioche, qui lui donna

une rue à Tripoli, du grand maître ,de Rhodes, du roi de Sicile,

du roi de Chypre et de Jérusalem. Un peu plus tard encore en 1265,

ses marchands prêtent de l'argent au roi de Sicile et au pape Clément

IV, qui place sous leur protection les marchands de Lucques. Mais

ce n'était pas seulement par la Méditerranée que se dirigeait leur

commerce; le Rhône offrait une autre voie. Ainsi Montpellier traitait

avec Arles, Montélimar, Avignon elle avait des capitaines dans les

foires de Champagne et les principaux marchés de la Flandre, et,

par une glorieuse prééminence, ces capitaines avaient pour mission

de protéger tous les marchands du Languedoc dans ces contrées éloignées.

Cette prospérité commerciale ne fit que s'accroître sous les rois

de Majorque et trouva des protecteurs même dans les rois de France,

lorsque ceux-ci, maîtres de Montpelliéret, aspirèrent à le devenir

aussi de Montpellier. Philippe le Hardi et Philippe le Bel enjoignirent

à plusieurs reprises aux sénéchaux de Beaucaire et de Carcassonne

de laisser les blés se diriger librement sur Montpellier, alors

qu'ils en interdisaient la sortie sur tous les autres points du

royaume. En 1294, Philippe le Bel défend aux officiers de la sénéchaussée

de Beaucaire d'inquiéter les marchands de Montpellier pour les laines

qu'ils pourront tirer de son royaume, malgré les prohibitions or,

la manufacture des laines était une des principales industries de

Montpellier. Par lettres royales de 1297, il ouvre ses États à leurs

marchandises sans aucune redevance. Enfin, en 1302, il vient leur

faire visite avec toute sa famille. Les vins, les huiles, les draps,

l'orfèvrerie, le vert de-gris, la droguerie étaient alors les principaux

objets du commerce de Montpellier. Un élément de population très

favorable au commerce de Montpellier, c'étaient les juifs et les

Arabes. Il fallait que les juifs fussent riches, en effet, pour

que dans la charte de 1204, et même auparavant ; on ait jugé nécessaire

de leur interdire la baylie par une disposition spéciale.

Quant

aux Sarrasins, la monnaie melgorienne, frappée à Melgueil sous l'autorité

même des évêques de Maguelonne, ne portait-elle pas encore en 1266,

par une étrange concession, l'effigie de Mahomet ?

Le temps de

la liberté ne fut pas seulement pour Montpellier le temps du commerce

et de la richesse, ce fut aussi celui de la science. Alors prospéraient

ses célèbres écoles de droit, d'arts, et surtout de médecine, réunies

en université par le pape Nicolas IV, en 1289. L'école de droit

datait de 1160 antérieure, par conséquent, à celles d'Orléans et

d'Angers, elle avait été fondée par le Lombard Placentin, disciple

d'Irénérius, et pouvait se dire ainsi fille de l'école de Bologne.

Placentin y fut tellement révéré que, le jour de sa mort se trouvant

être consacré à sainte Eulalie, cette sainte devint la patronne

de l'école de droit, dont le siège fut aussi placé dans la tour

de Sainte-Eulalie.

Jusqu'en 1792, on lut sur le portail du lieu

où se faisaient les cours Aula Placentinea.

Placée sous

l'autorité ecclésiastique, elle reçut son premier règlement de saint

Louis. Moins ancienne, l'école de médecine a eu de plus longues

et de plus brillantes destinées encore. Son origine se perd dans

l'obscurité des premiers siècles de Montpellier, mais on ne peut

douter que les juifs et les Arabes y aient beaucoup contribué. Un

de ses hommes les plus célèbres, François Rauchin, en attribue ingénieusement

la fondation à Apollon, lequel, chassé de l'Asie, de l'Afrique et

du reste de l'Europe, et errant dans la Gaule Narbonnaise, résolut

de se « choisir dans Montpellier un nouveau mont Pélion. » En 1153,

saint Bernard parle d'un archevêque de Lyon qui, allant à Rome,

tombe malade et se détourne de son chemin pour aller se faire soigner

à Montpellier, « où il dépensa avec les médecins ce qu'il avait

et ce qu'il n'avait pas. » A la fin du même siècle, la réputation

des médecins de Montpellier est européenne. Guilhem VIII contribua

puissamment à la développer en déclarant formellement en 1180 qu'il

n'accorderait aucun privilège ou monopole pour l'enseignement de

la médecine, mais que qui voudrait la pourrait enseigner librement

; liberté féconde, qui fit naître l'émulation. Le cardinal Conrad,

chargé en 1220 par Honorius III de donner des statuts à l'école

de médecine de Montpellier, atteste au début la longue prospérité

de la science médicale à Montpellier, « d'où elle a répandu la

salutaire abondance et la vivifiante multiplicité de ses fruits

sur les diverses parties du monde. » Ces statuts plaçaient l'école

de médecine sous l'autorité de l'évêque de Maguelonne. Ils en faisaient

un corps uni par des liens d'une étroite fraternité, dont on peut

avoir une idée par l'obligation imposée à tous, maîtres et étudiants,

d'assister aux funérailles de leurs confrères, sans parler des assemblées

périodiques auxquelles tous étaient également tenus de prendre part.

D'autres statuts, dressés en 1240 par ordre de l'évêque, complétèrent

ceux de 1220. Au siècle suivant en 1369, Urbain V fond à Montpellier

le collège des douze médecins ou collège de Mende, où la jeunesse

pauvre de son pays natal pouvait venir étudier sans frais, et qui

fut une pépinière de médecins célèbres. C'était le temps, en effet,

de la renommée la plus brillante de l'école de Montpellier ; ses

élèves étaient appelés à la cour des princes, des papes d'Avignon.

Jean, roi de Bohême, l'héroïque victime de Crécy, vint s'y faire

soigner les yeux ; il en avait déjà perdu un, et malheureusement

un médecin juif lui fit perdre l'autre. C'était encore, après tout,

l'enfance de l'art les chimères de l'astrologie, de la cabale et

de l'alchimie se mêlaient aux sérieuses observations. Bernard de

Gordon, un des plus fameux médecins de Montpellier, écrivait dans

son Lilium medicinæ que, pour guérir un épileptique, il suffisait

de lui répéter trois fois à l'oreille ces trois vers :

Gaspar fert myrrliam, thus Melchior, Balthazar aurum.

Hæc

tria qui secum portabit nomina regum

Solvitur a morbo, Christi

pietate, caduco.

L'immortel Arnaud de Villeneuve, également

de l'école de Montpellier, cherchait à faire de l’or et à créer

un homme dans la même cornue qui lui servait à découvrir la distillation

de l'alcool. Ces deux médecins sont de la fin du XIIIème

siècle ; au XIVèmebrilla Gui de Chauliac, surnommé le

père de la chirurgie moderne ; ce grand chirurgien croyait aux talismans.

.Ce n'est, au reste, qu'en 1376 que la dissection des cadavres fut

autorisée à Montpellier pour la première fois par le duc d'Anjou

; l'école de médecine eut droit de réclamer chaque année le cadavre

d'un supplicié ; privilège que les médecins de Paris n'obtinrent

que beaucoup plus tard. Ce commerce, cette brillante université,

tout cela faisait de Montpellier au moyen âge une des villes les

plus vivantes et les plus agréables. Lorsque Charles VI, jeune roi

amoureux de fêtes et de plaisir, s'y rendit en 1389, il s'y plut

fort. « Si dansoit et caroloit avecques les fraiches dames de

Montpellier toute la nuit. Et leur donnoit et faisoit banquets grands

et beaux, et bien étoffés, et leur donnoit anels d'or et fremaillets

à chacune, selon qu'il véoit et considéroit qu'elle le valoit. Tant

fit le roi qu'il acquit des dames de Montpellier et des damoiselles

grands grâces. » On voit que les Montpelliéraines méritaient

déjà l'hommage que leur a rendu plus tard le poète Roucher, leur

compatriote, cette triste victime de l'échafaud révolutionnaire.

Et toi, cité fameuse, ô moderne Epidaure

Je dirai qu’en

tes mur règne un sexe enchanteur

Je peindrai son œil vil, son

parler séducteur

Son front où la gaité s’unit à la noblesse,

Les grâces, son esprit, et sa svelte souplesse ;

Né pour

sentir l’amour et par l’amour formé,

Tendre et constant il aime

ainsi qu’il est aimé.

Depuis que les rois de France avaient

acquis Montpellier, elle ne formait plus avec Montpelliéret qu'une

seule ville et ne reconnaissait plus qu'une seule autorité. Elle

n'eut guère à s'en louer victime de l'administration criminelle

du duc d'Anjou, frère de Charles V, elle se révolta avec une fureur

terrible ; les rebelles égorgèrent les commissaires royaux, jetèrent

leurs cadavres dans des puits, et même quelques-uns « mangèrent,

est-il dit, comme des bêtes féroces, les chairs baptisées. » Le

duc d'Anjou entra en forces et prononça une sentence terrible, qu'il

ne fit pas exécuter. Le pays continua de gémir, en proie à ses exactions.

Justice fut demandée à Charles VI à son passage. Bétizac, trésorier

du duc d'Anjou, aussi coupable que son maître, paya pour lui et

fut brûlé vif.

Cet événement n'altéra pas le dévouement invariable

que Montpellier professa toujours pour la couronne de France. Charles

VII la visita deux fois, dauphin et roi, et elle fut sous son règne

le chef-lieu de l'immense commerce de son argentier, Jacques Cœur,

qui la combla de ses dons. François Ier y établit une

chambre des comptes et y transporta l'évêché de Maguelonne.

Henri

II y érigea un présidial. Sous ce règne en 1552, les consuls rachetèrent

le domaine royal et se trouvèrent par-là investis de l'autorité

exercée auparavant au nom du roi. Montpellier demeurait sous la

monarchie une ville presque aussi libre qu'auparavant. La Réforme

y pénétra dès 1559. Les huguenots tinrent leurs premières réunions

dans une cave; puis, au nombre de 1 200, ils s'emparèrent de l'église

Saint-Matthieu et y célébrèrent la cène. Obligés de céder, ils ne

purent supporter longtemps les outrages des catholiques, qui, à

l'instigation de l'évêque, les insultaient dans les rues et se plaisaient

à leur donner des charivaris dans leurs maisons, la croix et les

tambours en tête. Ils prirent les armes, s'emparèrent de Notre-Dame,

saccagèrent avec fureur la cathédrale de Saint-Pierre, que le pape

Nicolas V, deux cents ans auparavant, avait fondée et comblée de

richesses. Le baron de Crussol, leur chef, rasa les faubourgs. Le

gouverneur de Languedoc, Montmorency-Damville, mit fin à la sédition.

Elle recommença en 1567, malgré le voyage que Charles IX avait fait

dans le pays trois ans auparavant, et les efforts de son lieutenant

Joyeuse ; les réformés détruisirent toutes les églises. Leur nombre

était tel à Montpellier, à l'époque de la Saint-Barthélemy, que

Joyeuse, quoique les catholiques eussent repris le dessus, n'osa

pas exécuter les ordres sanglants de la cour.

En 1577, Damville

assiégea la ville soulevée de nouveau, et ne put y entrer. La Ligue

n'y eut point de prise, et le triomphe de Henri IV y fut accueilli

avec joie. Après sa mort, les protestants et les escarlambats,

gens du tiers parti, et qu'on appelait ainsi parce qu'ils avaient

un pied chez les réformés et l'autre chez les catholiques, remuèrent

de nouveau et, en 1621, reconnurent pour chef le duc de Rohan. Louis

XIII en personne vint assiéger la ville, qui résista deux mois en

1622, au bout de ce temps, elle ouvrit ses portes; ses fortifications

furent rasées au niveau du sol; et une citadelle s'éleva pour dominer

la ville entre 1624 et 1630.

Ce fut le tombeau des libertés de

Montpellier. Bientôt elle vit en silence violer l'antique liberté

des élections consulaires. Elle n'osa plus remuer. Les protestants,

lors de la révocation de l'édit de Nantes, coururent en foule à

l'hôtel de ville se munir de cartes marquées du sceau de l'évêque.

Les plus hardis s'enfuirent dans les Cévennes, d'où d'audacieux

prédicants vinrent plus d'une fois se risquer et se faire martyriser

sur l'esplanade de la ville. Nicolas Lamoignon de Basville, intendant

du Languedoc, épouvanta par le nombre et l'horreur des exécutions

une cité qui trop de fois, sans doute, aux yeux du roi Louis XIV,

avait soutenu la cause de l'hérésie. C'est pourtant lui qui fit

commencer, en 1689, cette belle promenade du Peyrou.

Le XVIIIème

siècle fut plus heureux pour Montpellier. Il fut employé surtout

à des travaux publics d'utilité et d'embellissement. Le Peyrou fut

achevé, une statue de Louis XIV y fut élevée. Cette place compense

à elle seule l'irrégularité du reste de la ville et ses rues étroites

et tortueuses. De là, on voit à l'ouest le Canigou, dans les Pyrénées

à l'est, le mont Ventoux, auprès des Alpes au nord, le pic Saint-Loup,

la sentinelle avancée des Cévennes au sud, les ruines de Maguelonne

et la mer. Un autre travail non moins considérable est ce bel aqueduc,

chef-d’œuvre de Pitot, qui amène à la ville les eaux de la source

de Saint-Clément. Commencé en 1753 et achevé douze ans plus tard,

il coûta un million.

Montpellier, tant à cause de sa Faculté

de médecine que par la beauté de son climat, était le rendez- vous

des riches malades, surtout des Anglais qui venaient y guérir leur

spleen. Jean-Jacques Rousseau y vint pour ses palpitations et s'en

retourna comme il était venu. Arthur Young, le sombre poète des

Nuits, y amena sa fille Narcissa, cherchant pour elle un soleil

plus doux; elle mourut, et l'on voit aujourd'hui, sous une petite

voûte obscure, dans une allée basse du jardin botanique, une plaque

de marbre blanc avec cette inscription: Narcissæ placandis manibus.

Pendant la Révolution la disette causa des troubles à Montpellier.

La confrérie du Plan de l'olivier en excita également par ses menées

occultes. Obligée de disparaître sous l'Empire, elle se remontra

tout à coup en 1815 et se joignit aux verdets pour lever le drapeau

blanc. Bientôt arriva de Nîmes Trestaillons avec sa bande fanatique.

Le général Briche, qui occupait la citadelle avec ses soldats, intimida

ces brigands et les reconduisit, la baïonnette au bout du fusil

jusque hors de la ville. Depuis ce temps, les passions religieuses

et politiques se sont assoupies. Montpellier a souvent servi de

lieu de réunion aux états de Languedoc. Elle était le siège de la

généralité ca bas Languedoc.

Aujourd'hui chef-lieu de département

et évêché, elle a toujours dans sa Faculté de médecine, élément

de prospérité et un titre de gloire. Cette vieille institution,

complétée par l'établissement, sous Henri IV, de chaires d'anatomie,

de botanique, de chirurgie et de pharmacie, une charge de dissecteur

ou anatomiste royal, du jardin des plantes commencé en 1598, et,

sous Louis XIV, d'une chaire de chimie en 1673, fut quelque temps

suspendue sous la Terreur, puis restaurée en 1794 d'après le rapport

de Fourcroy.

Sans énumérer tous les grands médecins qu'elle

a donnés dans ces derniers siècles et dans le nôtre, Chirac, Astruc,

Fize nos contemporains Chaptal, Flourens, Candolle, Balard, rappelons

en finissant que Rabelais y vint, joyeux écolier, qu'il y joua un

rôle dans la « morale comédie de celuy qui avoit espousé une

femme mute, » représentée par les élèves de l'université de

médecine après un de ces banquets dont on fut obligé de régler le

nombre, tant nos étudiants du moyen âge en usaient largement, et

qu'enfin sa robe fut longtemps conservée par un usage traditionnel

pour la réception des bacheliers. Les monuments les plus remarquables

de Montpellier sont la cathédrale de Saint-Pierre, érigée en 1536

l'église Saint-Denis, bâtie en 1699 Saint- Roch, Sainte-Eulalie,

Notre-Dame ; le temple protestant, autrefois église des Cordeliers;

l'École de médecine le Palais de justice, l'hôtel de ville, l'hôpital

Saint-Éloi, le musée Fabre et la bibliothèque. On y remarque la

place du Peyrou, la place Neuve, un bel aqueduc, l'Esplanade et

le Jardin des plantes.

« Le Scaphandrier »

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.