Châteauroux - Préfecture de l'Indre

Retour au Département

Châteauroux doit son origine, à Raoul le

Large, seigneur de Déols, qui, vers 950, quitta le bourg héréditaire,

berceau de sa famille et capitale de ses domaines, pour un château

qu'il fit construire et autour duquel vinrent se grouper des habitations

qui, plus tard, formèrent une ville.

Dès qu'elle eut acquis quelque

importance, on l'entoura de murailles, comme c'était l'usage dans

ces époques de guerres continuelles et de surprises. Un violent

incendie détruisit presque tout entière, en 1088, la cité à peine

construite. Ses ruines furent bientôt relevées, mais pour subir

d'autres assauts encore plus redoutables. Par le mariage d'Éléonore

de Guyenne avec Henri il d'Angleterre, Châteauroux, comme le reste

de la province, était passé sous la souveraineté étrangère ce ne

fut qu'à la suite de plusieurs expéditions, dirigées par Philippe-Auguste

lui-même, et après de nombreux combats dont quelques-uns furent

livrés sous les murs mêmes de la ville, que ce prince put la rattacher

à la couronne de France. Enfin, vers la fin du XIIème

siècle, elle fut rendue au sire André de Chauvigny, devenu son seigneur

par son union avec l'héritière de la famille de Déols. Nous trouvons,

en 1208, le premier acte d'affranchissement qui ait émancipé la

commune de Châteauroux ; il émana de Guillaume 1er de

Chauvigny, et ne coûta aux habitants qu'une légère redevance, l'article

de cette charte auquel ils paraissent avoir tenu le plus était l'obligation

du serment imposé à leur seigneur, qui ne pouvait exiger foi et

hommage de ses vasseaux de la terre de Déols sans avoir lui-même

préalablement juré le maintien des franchises communales. Heureux

et naïfs Berrichons qui croyaient encore au serment des princes.

Il paraît, au reste, que cette clause froissait l'orgueilleuse susceptibilité

des Chauvigny, car plusieurs fois, dans le cours du XIIIème

siècle, ils tentèrent de l'éluder ; mais ils furent chaque fois

rappelés par le parlement de Paris au respect de leurs engagements.

Les rivalités ambitieuses réveillées par la question de succession

au trône à la mort de Charles le Bel, et les longues guerres auxquelles

les prétentions anglaises condamnèrent le pays ne permirent pas

à Châteauroux d'utiliser les bienfaits de son affranchissement.

Parmi les seigneurs de la province qui embrassèrent la cause d'Édouard

était un seigneur de Mehin qui, comptant sur l'influence de ses

relations, s'était flatté de gagner au parti anglais le vicomte

de Bresse, fils du seigneur de Châteauroux. Le refus formel par

lequel il fut répondu à ses ouvertures excita chez lui un vif dépit

et le désir de la vengeance il appela le prince de Galles et son

armée tout l'ancien domaine de Déols fut ravagé ; Châteauroux fut

assiégé, pris et brûlé en 1328. Châteauroux avait largement payé

sa dette à tous les fléaux de la guerre civile et étrangère il semble

que le souvenir de tout ce qu'il avait souffert précédemment l'ait

protégé dans les longues agitations qui se succédèrent encore les

événements dont se compose le reste de son histoire ne sont plus

que des épisodes pacifiques. En 1487, la terre de Châteauroux est

érigée en comté en faveur d'André de Chauvigny, le dernier seigneur

de cette maison ; l'héritage, objet de longs débats entre les familles

de Maillé et d'Aumont, passe en 1612 aux mains de Condé, devient

duché-pairie en 1616, est racheté de Charles de Bourbon, duc de

Clermont, par Louis XV, qui le donne, avec son nouveau titre, à

une de ses maîtresses, la marquise de La Tournelle, et à sa mort

il retourne à la couronne, comme apanage du comte d'Artois frère

de Louis XVI, et depuis Charles X.

Si ces octrois de titres,

ces cessions de domaines sont les actes les plus soigneusement conservés

et mentionnés le plus longuement dans les archives officielles,

nous devons glisser, moins légèrement qu'elles, sur d'autres faits

qui nous semblent avoir une plus grande portée et un intérêt bien

plus sérieux. L'histoire nous montre la prospérité s'attachant toujours

et partout à tout pays libre et tranquille Châteauroux n'est pas

une exception à cette loi. Vers la fin du XIVème siècle,

à une époque qui correspond à l'apaisement des précédents orages,

un besoin de pacifique activité, un instinct de progrès, une vague

aspiration vers le bien-être, s'emparent des esprits ; la réalisation

de ces vœux indéterminés n'était chose facile ni dans ce temps ni

dans ce pays. Voici une description que nous en a laissée un conteur

consciencieux du XVIIIème siècle, l'abbé Delaporte «

L'élection de Châteauroux contient le terrain le plus stérile et

le plus ingrat du Berry. Il n'y a guère que les bords de la rivière

de l'Indre dont il soit possible de tirer quelque parti, et où l'on

puisse nourrir des bestiaux et des moutons. Le reste consiste en

forêts, en étangs, et en bruyères qui n'ont jamais été cultivées.

On y fait quatre ou cinq lieues sans trouver aucun village, et l'on

n'y voit des terres labourables qu'aux environs des lieux habités.

»

Que créer dans une ville épuisée par plusieurs siècles de guerres

et isolée dans des campagnes si peu fécondes ? La liberté et la

paix sont ingénieuses à trouver des moyens, à créer des ressources,

à tirer du génie de l'homme des idées, germes de prospérité et de

richesses. Le bois des forêts fut consacré à l'alimentation des

fourneaux de forges nombreuses, dont la plus considérable, en 1750,

était celle de Chavières, dans la forêt de Châteauroux les champs,

trop maigres pour être utilement semés en céréales, furent abandonnés

à d'innombrables troupeaux de moutons. On sait les importants développements

qu'a pris l'industrie du fer en Berry. Châteauroux fut jadis un

des centres de ce commerce. Quant à la laine des moutons, c'est

là qu'elle était apportée et vendue pour y être ensuite lavée, peignée,

filée et tissée ; les draps qu'on y fabriquait jouissaient d'une

grande renommée dans le XVème siècle, ils ont toujours

été recherchés plus particulièrement pour l'habillement de l'armée,

et, dès le commencement du XVIIIème siècle, on comptait,

tant à Châteauroux qu'aux environs, dix mille personnes occupées

à cette industrie. Ses foires et ses marchés étaient devenus, pour

un rayon fort étendu, le centre de transactions commerciales très

considérables pour l'époque, La Révolution trouva Châteauroux préparé

pour ses destinées nouvelles. Dans la division territoriale de 1790,

il a été choisi pour devenir le chef-lieu du département. Cette

faveur a aidé encore au développement des éléments précieux que

possédait Châteauroux, il a pu se laisser distancer dans une industrie

spéciale, la fabrication des draps, par Elbeuf et Sedan mais, comme

activité commerciale plus généralisée, comme extension plus large

de l'aisance individuelle, Châteauroux l'emporte autant sur ses

rivales que le bien-être de tous est supérieur à l'opulence de quelques-uns.

Pendant la Révolution, Châteauroux porta un instant le nom d'Inde-ville.

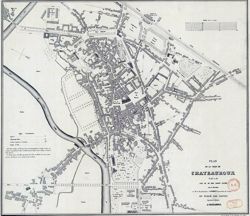

L'aspect de Châteauroux est d'une diversité moins confortable que

pittoresque dans l'ensemble de ses constructions ; depuis les rues

du centre, étroites, mal pavées, aux alignements capricieux, aux

maisons petites, sombres, irrégulières, jusqu'aux promenades extérieures,

ombragées d'arbres, bordées de somptueuses et élégantes habitations

construites dans le goût le plus moderne, on peut suivre siècle

par siècle, presque année par année, les phases de progrès que nous

avons signalées depuis les dernières dévastations du XIVème

siècle. Les monuments qui restèrent debout, et ceux qui plus tard

furent respectés par la Révolution, sont le château Raoul, qui,

grâce, à de nombreuses restaurations, est dans un assez bon état

de conservation, et dont on a fait l'hôtel de ville. C'est entre

les murs d'un manoir, connu sous le nom de château du Parc, que

subit une captivité de vingt-trois années Madame de Maillé-Brézé,

épouse du grand Condé, et que ce prince punit si sévèrement pour

une faute qui ne fut jamais complètement prouvée. Les églises de

Saint-Martial et de Saint-André ou des Cordeliers, qui datent du

XIIème et du XVème siècle, renferment toutes

deux quelques tombeaux dont la sculpture grossière s'harmonisé avec

l'architecture des édifices dans une chapelle de la première est

le monument élevé à la mémoire de la princesse de Condé, si longtemps

prisonnière, et morte en 1694. Les seigneurs de La Tour-Landry ont

été inhumés dans la seconde. Les membres des familles Chauvigny

et Aumont avaient leur sépulture dans le chœur de l'église des Cordeliers,

fondée en 1214, et dont la Révolution a dispersé les derniers débris.

Avant de dire adieu aux vieux souvenirs de Châteauroux, rappelons

un droit féodal fort curieux. La dernière veuve remariée de la rue

d'Indre devait se présenter chaque année à la porte du château,

en grand costume, ayant sur sa tête un pot rempli de roses et entouré

de rubans ; le seigneur, ou un de ses officiers, s'approchait et

brisait le pot solennellement. Cette cérémonie était le prix de

l'abandon du droit de cens que le seigneur avait fait aux habitants

de la rue d'Indre, sur le terrain de la prairie où la rue s'était

élevée. Cette rue offre une autre singularité, due à l'organisation

féodale elle relevait avec ses dépendances du comté de Blois, tandis

que le donjon ou la grosse tour de Châteauroux, dont il ne reste

aujourd'hui aucun vestige, relevait de l'archevêché de Tours. Châteauroux

s'étend sur une petite colline, près de la rive gauche de l'Indre

et sur un terrain légèrement onduleux ; elle est située au milieu

d'une plaine verdoyante et fertile dans les parties qui avoisinent

la rivière, mais sablonneuse et monotone au-delà ; une belle promenade,

qui longe le cours de l'Indre, relie la ville aux sites les plus

gracieux du paysage. On a construit en 1825, dans le voisinage du

vieux château, un beau et grand bâtiment où sont installés les bureaux

de la préfecture plus tard encore une salle de spectacle a été élevée

avec goût et en rapport avec l'importance de la ville ; citons aussi

la bibliothèque, le musée, le lycée, le jardin public et l'hôtel

où siègent les tribunaux.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.