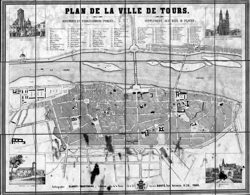

Tours - Préfecture de l'Indre et Loire

Retour au Département

La même incertitude existe sur l'origine

de la ville et de son nom que sur celle des habitants. Laissons

de côté la fable de Turnus, en remarquant cependant la consistance

que cette fable avait prise à Tours au moyen âge, puisqu'on y représenta

le mystère de Turnus à côté de ceux des saints. La ville paraît

avoir eu peu d'importance quand vint César. Agrandie ou plutôt créée

par lui, elle porta son nom, Cesarodunum, qu'elle ne quitta que

vers la fin de l'empire romain pour reprendre celui de Ticronica

civitas, à l'époque où elle s'associa aux efforts des provinces

voisines pour reconquérir l'indépendance.

Où s'élevait la ville

celtique? où s'éleva la ville romaine Après beaucoup de discussions,

personne n'en sait rien. Les uns optent pour la rive droite et le

plateau de Saint-Symphorien, les autres pour la rive gauche et la

plaine. Vivifiée par l'administration romaine, si bien située sur

le plus vaste cours d'eau de la Gaule, sur cette Loire qui portait

les produits de la Gaule méridionale et de l'Italie à Nantes, à

l'Armorique, à la Bretagne, la nouvelle cité prospéra. Elle devint

même en partie romaine, car beaucoup de familles du Latium, attirées

par les gouverneurs de la province, vinrent s'y établir. Adrien

la visita et lui confirma le titre de ville libre, comme l'attestent

des débris de monuments élevés dans le pays en son honneur et retrouvés

plus tard. Elle eut ses décurions, son princeps senatus, son defensor,

son susceptor (percepteur), son irénarque (sorte de commissaire

de police). Elle eut sa basilique, qui servait de tribunal et de

bourse, ses thermes, son académie, son amphithéâtre, son palais

impérial, son ,temple. Tout cela a passé; on en cherche aujourd'hui

la place.

En 1828, des ouvriers, en creusant le canal de jonction

de la Loire au Cher, ont trouvé des urnes et autres objets funèbres

de même, en 1840, les fouilles faites à l'emplacement du palais

de justice que l'on allait construire amenèrent la découverte d'amphores,

cuillers, lampes, meules de moulins à bras, jouets d'enfants, et

surtout d'un miroir métallique aussi brillant que s'il eût été poli

la veille le tout au milieu des cendres et de débris calcinés, qui

nous parlent sans doute des Alains ou des Wisigoths.

Pauvre héritage

de la civilisation romaine. Mais Tours en avait reçu un autre, moins

fragile et moins éphémère, le christianisme. Saint Gatien donne

aujourd'hui son nom à la cathédrale, et on le considère comme le

premier patron de la ville, quoique son existence ait été mise en

doute par des hommes très savants et très pieux. Grégoire de Tours

l'a admis, après quelque hésitation. L'apôtre véritable, populaire

du christianisme dans la Touraine est saint Martin, l'un des propagateurs,

des défenseurs les plus ardents de l'orthodoxie contre l'arianisme

dans la Gaule. Né sur les confins de la Pannonie, Martin fut d'abord

soldat parce que son père était tribun militaire. Ses parents étaient

païens, mais lui se fit chrétien à dix ans. A dix-huit, déjà avancé

en grade, il rencontre un pauvre homme qui grelottait sur la route

il avait déjà tout distribué, hormis son manteau ; il le déchire

en deux et en donne la moitié au pauvre homme. La nuit suivante,

Jésus-Christ lui apparut au milieu des anges, lui disant « Voici

Martin qui m'a recouvert. » Le lendemain, Martin se fit baptiser

et entra dans les ordres. Il convertit sa mère, toute sa famille,

moins son père, vieux païen endurci puis il obtint du grand saint

Hilaire le petit terrain de Locociagum, Ligugé, près de Poitiers,

où il fonda le premier monastère qui se vit dans les Gaules. Quand

on lui offrit le siège épiscopale Cæsarodunum, devenu vacant, il

le refusa si obstinément qu'on fut obligé d'employer la ruse. Un

habitant de la ville l'alla trouver tout pleurant, lui dit que sa

femme se mourait et désirait le voir. Le saint partit dans sa charité

; mais quand il arriva, au lieu d'une femme mourante, il trouva

le peuple assemblé, qui le fit évêque malgré lui en 374. Il eut

bien dans l'Église quelques ennemis qui s'y opposèrent, sous prétexte

qu'il était sale sur sa personne et malproprement vêtu ; de quoi,

au contraire, le saint se glorifiait par humilité chrétienne. Il

fit un grand nombre de fondations religieuses entre autres, à trois

kilomètres de Tours, l'abbaye de Marmoutier (majusmonasterium),

dont il reste encore des ruines intéressantes. Il s'efforça de purifier

la religion naissante des superstitions et des erreurs qui pouvaient

la souiller.

Par exemple, près de Tours, les précédents évêques

avaient désigné à la vénération des fidèles un lieu où reposait,

disaient-ils, un martyr. Martin eut des soupçons sur l'authenticité

de ce martyr. Il se rendit au tombeau, pria Dieu de lui faire voir

l'homme enterré là. Alors une ombre apparut ; Martin lui ordonna

de parler, et les fidèles entendirent sa voix ; ils ne le virent

point, à la vérité, mais le saint le vit fort distinctement et reconnut

en lui un brigand fameux. Il désabusa le peuple de ce culte si mal

placé. Il faisait aussi une guerre courageuse aux restes de l'idolâtrie.

Un certain arbre, dans le voisinage, recevait les hommages impies

des prêtres païens et des paysans. Martin le fait couper ; mais

les paysans s'assemblent, le menacent, exigent qu'il soit lié à

l'arbre qui chancelle ; il y consent, et déjà l'arbre penche sur

lui, va l'écraser, quand une ardente prière sort de son cœur un

vent s'élève et pousse de l'autre côté l'arbre, qui écrase la moitié

des païens ; les autres se convertirent. Les fils des vêtements

du saint homme guérissaient les infirmes un jour il embrassa un

lépreux, et sa lèpre disparut ; une lettre de lui appliqueée sur

le sein d'une jeune fille la guérit d'une grosse fièvre quarte.

Tous ces faits nous sont attestés par Fleury. Aussi, l'on appelait

saint Martin le grand thaumaturge des Gaules. Ses restes furent

déposés près de Tours dans une église qui lui fut consacrée et qui

devint le centre de la ville nouvelle de Martinopolis (plus tard

Châteauneuf), réunie à Tours au XVIème,siècle. Quelques-uns

de ses disciples furent chargés de veiller sur ses reliques, et

ce fut l'origine du chapitre de Saint-Martin, qui compta jusqu'à

deux cents membres et dont plus tard le roi de France fut le premier

dignitaire. Sa renommée était telle que les Gaules l'adoptèrent

pour patron, et que de toutes parts les pèlerins accoururent apportant

de riches offrandes. Son successeur fut saint Brice, que les habitants

abusés expulsèrent, parce qu'il avait eu commerce, disaient-ils,

avec sa servante. Brice fit apporter l'enfant, qui n'avait que trois

jours, et lui dit « Suis-je ton père? » L'enfant répondit d'une

voix forte « Tu n'es pas mon père. » Pourtant Brice fut exilé et

ne rentra que plus tard, son innocence ayant été reconnue. Son corps

fut déposé dans une châsse d'argent, œuvre de saint Éloi, avec cette

épitaphe « In hac urna est positum sanctum et venerabile corpus

B. Bricii. Post XLVII episcopatus sui annum angelicamvitam agensvirgo

obiit. »

Tel fut le brillant début de l'histoire religieuse

de Tours, qui dut sa principale illustration, pendant presque tout

le moyen âge, à ses pieux évêques, et qui fut plusieurs siècles

comme la métropole catholique de la Gaule. Lorsque Clovis alla combattre

les Wisigoths, il passa à Tours, et, considérant le pays comme placé

sous la protection du grand saint Martin, il défendit à ses soldats

d'y prendre autre chose que de l'eau et de l'herbe. Un d'eux prit

du foin et prétendit que foin et herbe c'était même chose ; Clovis

lui passa son épée au travers du corps. Puis il envoya un autre

soldat porter des offrandes à la basilique du saint. Au moment où

le messager entra, on chantait cette antienne « Seigneur, vous m'avez

donné des forces pour combattre et vous avez abattu sous moi ceux

qui s'élevaient contre moi. » Clovis accepta ces paroles comme un

présage de victoire et vainquit à Vouillé. Il repassa à Tours pour

remercier le saint, et c'est là qu'il reçut la robe de pourpre,

la chlamyde et la couronne d'or que lui envoyait l'empereur Anastase.

Il donna au saint son cheval de bataille plus tard il voulut le

ravoir et envoya 100 pièces d'or le cheval refusa de marcher ; il

envoya encore 100 pièces d'or, et le cheval marcha « La protection

de saint Martin est puissante, dit-il, mais elle coûte cher. » Vers

la fin duVème siècle avait été tenu à Tours un premier

concile, dont on n'a pu déterminer la date précise. En 566, il s'en

tint un autre, auquel assistèrent des évêques considérables de la

Gaule, et remarquable par plusieurs canons, dont l'un condamne certaines

pratiques païennes encore subsistantes, comme la célébration du

jour des calendes de janvier et les offrandes de viandes aux morts

le 18 du même mois. Un autre ordonne que l'évêque marié soit toujours

accompagné de clercs, même dans sa chambre, et tellement séparé

de sa femme que celles qui la servent n'aient aucune communication

avec ceux qui servent les clercs. C'était un acheminement vers le

célibat des prêtres. L'époque la plus glorieuse et la plus agitée

de Tours sous les Mérovingiens est celle où le célèbre Grégoire

fut son évêque. Il était d'une noble famille d'Auvergne qui avait

déjà fourni plusieurs prélats à cette ville. Entré dans les ordres

à vingt-cinq ans, il était déjà connu au loin par son savoir et

ses vertus lorsqu'il fut appelé au siège épiscopal de Tours, à trente-quatre

ans. Il devint, malgré sa jeunesse, malgré la faiblesse de son tempérament,

comme le patriarche de la Gaule entière. Il était le principal et

presque le seul représentant de la science et de la littérature,

si bornées, si pauvres à cette époque. Son Histoire ecclésiastique

des Francs, où les temps se reflètent si bien, et par la peinture

naïve qu'en fait l'auteur, et par son langage même, mélange de rudesse

barbare et de rhétorique de décadence, est le seul monument que

nous ayons sur cette période des Mérovingiens. On l'a surnommé le

Père de l'histoire de France, comme le premier qui l'ait écrite.

Il a laissé encore différents traités De la Gloire des martyrs,

Des Miracles de saint Julien, De la Gloire des confesseurs, Des

Miracles de saint Martin, Des Vies des Pères. Au milieu de tous

ces travaux, il fut fort mêlé à la politique, et la position était

difficile à tenir, à cette époque, pour l'évêque d'une ville disputée

sans cesse entre les rois d'Austrasie et de Neustrie. On vit, pendant

son épiscopat, un des plus curieux exemples du respect qu'imprimait

aux hommes les plus puissants et les plus violents le caractère

inviolable de l'Église. C'est lorsque Mérovée, fils de Chilpéric,

ayant épousé et délivré Brunehaut, vint chercher un refuge contre

la colère de son père dans la basilique de Saint-Martin. Les églises

avaient droit d'asile. Anathème sur qui arrachait du pied de l'autel

le fugitif innocent ou coupable. Les droits de l'État n'étaient

rien devant ceux de l'Église. Même chose avait existé chez les païens,

qui n'osaient arracher un suppliant de l'autel. Chilpéric marcha

avec une armée mais eût-il amené 100,000 hommes ou un seul, c'était

même chose devant l'inexpugnable rempart de la majesté du saint.

Il lui écrivit une lettre qu'un diacre alla déposer sur son tombeau

il lui demandait la permission d'aller arracher de son sanctuaire

Gontran Boson, ministre de Brunehaut, qui s'y était également réfugié.

Mais, au bout de trois jours, le papier blanc déposé pour recevoir

la réponse ayant été trouvé intact, Chilpéric jugea impossible d'avoir

Mérovée, ni Gontran. Quelque temps après, tous deux s'échappent,

sont arrêtés près d'Auxerre, et, cette fois, c'est à Saint-Germain

d'Auxerre que Mérovée demande protection. Même inviolabilité. II

s'échappe encore et rejoint Brunehaut en Austrasie. La haine des

leudes l'ayant forcé de quitter le pays, il se décide, en désespoir

de cause, à retourner auprès de Saint-Martin comme au lieu qui offre

le plus de sûreté. Malheureusement Chilpéric averti avait fait garder

tous les abords, et, traqué de toutes parts, Mérovée se fit donner

la mort par un de ses serviteurs.

Tours était alors gouvernée

par le comte Leudaste, ce personnage curieux dont M. Augustin Thierry

a mis en lumière, avec son grand talent, la romanesque histoire.

C'était un Gaulois, devenu un serf royal, puis favori de la reine,

comte des écuries, enfin comte de Tours. Avide, impudique, plein

de tyrannie pour ses administrés, il flattait Grégoire, mais préparait

en dessous les moyens de le perdre. II l'accusa auprès de Chilpéric

d'avoir mal parlé de la fidélité de Frédégonde. Grégoire se justifia

aisément dans le concile de Braine, et Leudaste, ayant pris la fuite,

erra longtemps dans les bois. L'intrigant eut pourtant l'adresse

de se faire encore rétablir dans son comté ; mais enfin il succomba

sous la vengeance de Frédégonde. Grégoire de Tours mourut lui-même

en 595, âgé de cinquante-quatre ans. Après Martin et Grégoire, il

était réservé à l'Église de Tours de posséder encore un des grands

personnages de l'histoire ecclésiastique et littéraire de la première

moitié du moyen âge. C'est Alcuin, l'ami, le confident des grands

projets de civilisation de Charlemagne, qui lui donna de nombreuses

abbayes, entre autres celle de Saint-Martin de Tours. Pas plus que

ses deux fameux prédécesseurs, Alcuin n'était natif de cette ville,

c'était un Anglais que Charles s'était attaché; mais il y établit

sa résidence et y ouvrit, en 797, une école fameuse. Il écrivait,

vers 798, ces lignes qui donnent une idée médiocre de l'importance

matérielle de Tours à cette époque « Que dirai-je de toi, ville

de Tours ? Crois-tu que l'on vienne pour toi, dont l'enceinte, petite

et peu imposante, n'est grande et digne de tous nos respects que

par le patronage de saint Martin ? N'est-ce pas à cause de sa bienheureuse

assistance que tant de chrétiens affluent dans tes murs ? » Pourtant,

il était fort attaché à cette ville ; si peu imposante. Charlemagne,

y étant venu faire ses dévotions et ayant été retenu quelque temps

par la mort de sa femme Luitgarde, voulut à son départ emmener l'abbé

de Saint-Martin vers les palais dorés de Rome, lui reprochant de

s'enfouir parmi ces murailles enfumées. Alcuin le supplia de laisser

à ses derniers jours le repos et la retraite, et, en effet, il acheva

sa vie à Tours en 804 et fut enseveli dans l'abbaye de Saint- Martin.

Il avait fait de vaines tentatives pour améliorer les mœurs fort

corrompues des moines de Saint-Martin ; un grand concile fut convoqué

à Tours en l’an 813, en partie pour cet objet ; parmi les canons

de cette grande assemblée, on en remarque un qui enjoint aux évêques

de faire traduire leurs homélies en langue romaine rustique et en

tudesque, afin qu'elles soient comprises de tous ; ce qui prouve

que le latin n'était plus parlé du peuple.

Tours, gagnant chaque

jour en importance religieuse, fut érigée en archevêché en 815.

Vers le milieu du même siècle prit naissance un long, bien long

procès de hiérarchie. Noménoé, en se faisant couronner roi de Bretagne,

voulut affranchir les évêques bretons de la suprématie que les évêques

et archevêques de Tours avaient sans cesse exercée sur eux comme

résidant dans l'ancienne capitale de la troisième Lyonnaise, et

il érigea Dol en archevêché. Pendant trois siècles et demi, les

archevêques de Tours réclamèrent, et ce ne fut que sous Innocent

III que les prétentions de Dol furent formellement condamnées et

Tours rétablie dans ses droits. La malheureuse ville était bien

maltraitée pendant ce temps par les Normands. Rien n'était respectable

pour ces païens. Ils incendièrent la ville et l'abbaye, qui ne sortirent

de leurs ruines que par les soins de Charles le Chauve, à qui le

pape Adrien II écrivait « Il sera juste désormais d'appeler la ville

Carlodurum et non plus Cæsarodunum. » Au reste, les habitants avaient

eu la prudence d'emporter bien loin les reliques du saint, jusqu'à

Auxerre, où elles furent confiées à la loyauté de l'évêque. Mais

ce fut toute une affaire pour les ravoir. Un nouvel évêque siégeait

à Auxerre ; il prétendait ne pouvoir dépouiller son église du précieux

trésor dont il l'avait trouvée en possession. Ses refus formels

excitèrent la vaillance des Tourangeaux. Leurs gentilshommes prirent

les armes, et bientôt six mille guerriers marchaient, comme en croisade,

vers Auxerre. Le dépositaire infidèle n'osa résister davantage,

et rendit les reliques, qui revinrent en triomphe, répandant partout

joie et santé. Deux mendiants estropiés, qui vivaient de leur infirmité,

se sauvèrent à leur approche, de peur d'être guéris. Mais l'influence

salutaire du saint les atteignit ; ils furent guéris malgré eux

et se résignèrent à venir offrir leurs béquilles à saint Martin.

Tours subit, comme toute la France, l'influence rénovatrice de l'an

1000. Partout on bâtissait des églises. Le trésorier de l'abbaye

de Saint-Martin, Hervé, homme très riche fit construire sur le tombeau

de Luitgarde, la tour qu'on appelle aujourd'hui Tour de Charlemagne,

et à l'entour s'éleva une splendide basilique, dont il ne reste

rien. Peu après, Eudes II, devenu comte de Touraine en 1037, dota

la ville d'un pont de pierre dont on voyait encore trois arches

en ruine, il y a quelques années. Il se composait de deux parties

distinctes appuyées toutes deux sur l'ile qui existe au milieu du

fleuve, à peu près au lieu où se trouve aujourd'hui le pont de fil

de fer. Le comte l'avait déclaré exempt de tout péage ; mais, quand

la Loire couvrait l'ile, alors beaucoup plus basse, un bac transportait

les passagers d'une partie à l'autre du pont moyennant une redevance

qui revenait à l'abbaye, et que la ville racheta plus tard après

de longs démêlés.

Passée, au siècle suivant, avec la Touraine,

sous la domination du roi d'Angleterre Henri II, Tours reçut de

lui beaucoup d'embellissements. Il fit construire, sur les fondements

des anciens murs de la ville, un château fort de forme carrée et

flanqué de tours à tous ses angles. Ce moment est un des plus prospères

de la ville de Tours au moyen âge.

C'est dans son sein que le

pape Alexandre III, chassé de Rome par Frédéric Barberousse, vint

convoquer un concile, 17 cardinaux, 124 évêques, et parmi eux Thomas

Becket, 414 abbés, une foule d'ecclésiastiques et de seigneurs y

furent admis. L'affluence était telle que Louis VII fut obligé d'adresser

aux habitants une ordonnance où il disait « Nous avons appris qu'il

n'y a ni ordre ni mesure pour le prix des logements qu'on loue pendant

le concile il est donc de notre devoir de corriger cet abus c'est

pourquoi nous vous mandons et ordonnons que les logements les plus

chers ne s'élèvent pas à plus de six livres, et par cette somme

on jugera par approximation ce qui doit être payé pour les autres

objets. » Le concile excommunia Barberousse et rendit dix canons

dont le principal objet était de combattre la simonie. A l'occasion

de cette grande réunion de l'Église, on appela Tours la seconde

Rome. Ce n'est pas fort longtemps après que fut définitivement rétablie

sa suprématie sur les évêchés de Bretagne. Quand l'archevêque Hugues

d'Étampes entra dans la ville en 1151, il se fit porter, de Saint-Martin

à la cathédrale, sur les épaules de huit barons de la Touraine,

qui le servirent à table. « Le baron de Sainte-Maure était chargé

de l'assister en qualité d'écuyer lorsqu'il traversait la ville

à cheval, et obtenait pour récompense la monture du prélat. Le seigneur

de Marmande veillait à la préparation des mets et gardait pour lui

tous les ustensiles qui avaient servi à cette préparation celui

d'Amboise mettait en ordre sur la table tous les plats et après

le repas emportait avec lui la Vaisselle d'or et d'argent. Le seigneur

de Preuilly, qui remplissait l'office de panetier, disposait de

la desserte. Le seigneur de La Haye (aujourd'hui La Haye-Descartes),

échanson, gardait la coupe dans laquelle avait bu l'archevêque.

Le seigneur de L'Ile-Bouchard lui versait de l'eau sur les mains

et recevait son anneau. Le prévôt de Larçay veillait à la porte

de la salle sans avoir droit à aucun cadeau. Le seigneur de Bridoré

avait mission de servir au prélat de l'eau dans la salle et dans

l'intérieur du palais, avec une aiguillière d'argent qui lui revenait.

Enfin, celui d'Ussé, chargé des fonctions d'écuyer tranchant, devenait

possesseur des couteaux. » On voit combien était puissante l'autorité

ecclésiastique dans la cité de saint Martin. Mais la concorde n'y

régnait pas toujours entre les membres de l'Église ; depuis 995,

le chapitre disputait à l'évêque le droit de juridiction, et ce

ne fut qu'au XVIIIème siècle qu'un arrêt du parlement

termina la querelle en subordonnant le chapitre à l'évêque. La ville

s'agrandissait en conséquence de sa renommée et de son grand rôle.

Autour de l'abbaye, l'ancienne Martinopolis, reconstruite, après

un incendie, sous le nom de Castrum novum, Châteauneuf, s'était

peuplée d'une bourgeoisie que le voisinage des moines et le passage

continuel des pèlerins enrichissaient plaisir. Un chroniqueur de

Marmoutiers nous les montre, au XIIème,siècle, vêtus

de pourpre, de riches fourrures, habitant des maisons surmontées

de tourelles et pleines de meubles brillants d'or et d'argent, menant

joyeuse vie et passant le temps à faire ripaille et à jouer aux

cartes et aux dés ; du reste, charitables, bienfaisants, pleins

de bonne foi. Mais la richesse engendra l'orgueil ou parlons-en

mieux une noble fierté. Les bourgeois de Châteauneuf, qui relevaient

des moines, voulurent, comme tant d'autres de leur époque, secouer

un peu la servitude féodale. Ils se rassemblèrent, vers 1120, dans

une chapelle de l'église Saint-Martin, sous le nom de confrérie

de Saint-Éloi, et formèrent le dessein de faire administrer leurs

affaires communes par des magistrats élus. Le chapitre annula la

décision, et bientôt le débat, grandissant, fut porté jusque devant

le pape. Condamnés par toutes les autorités supérieures, par le

pape Lucius, par le roi Philippe-Auguste, les bourgeois de Châteauneuf

imaginèrent un plaisant stratagème ils firent, une nuit, irruption

dans le cloître, forcèrent les portes du trésorier et enlevèrent

tout l'argent qu'ils y trouvèrent. Les moines, éplorés, demandèrent

merci, et une transaction fut conclue Châteauneuf paya 300 mares

d'argent et 100 livres tournois aux chanoines, mais conserva sa

commune, confirmée par saint Louis en 1258, abolie par Philippe

le Bel en 1305.

Ainsi, le débat communal entre le peuple et le chapitre

souverain, qui en tant d'autres lieux était sanglant et tragique,

n'eut à Tours qu'un caractère héroï-comique, qu'il est assez piquant

de remarquer dans le pays de Rabelais. Ces nouveaux avantages donnèrent

le plus rapide développement à la ville de Châteauneuf, qui semblait

marcher à la rencontre de Tours et, en effet, les deux villes, de

plus en plus rapprochées, furent, sous Jean le Bon, réunies dans

une même enceinte. Le roi de France sentait alors la nécessité de

se faire, des places du bord de la Loire, une barrière contre les

Anglais venant de la Guyenne, comme le fit plus tard Charles VII

contre les Anglais venant de la Normandie. Il fit don aux bourgeois,

pour leurs ouvrages de défense, de la coupe de dix arpents de bois

de la forêt royale de Teillay, et bientôt tous, travaillant avec

une vive émulation, s'entourèrent d'une forte muraille flanquée

de tours nombreuses ; la grande tour de Charlemagne, au centre de

l'abbaye, dominait l'ensemble, et sa plate-forme était le poste

d'un guetteur qui observait au loin la campagne afin d'éviter les

surprises.

Sans perdre notre temps à énumérer tous les princes

que Tours reçut au moyen âge et au XVIème siècle nous

rappellerons seulement que Philippe le Bel y tint, en 1308, les

seconds états généraux de la monarchie, dont il obtint la condamnation

des Templiers; au siècle suivant, le malheureux Charles VII, dépossédé

faisait alternativement de Tours, Loches et Chinon sa résidence.

Mais arrêtons-nous devant la sombre image de Louis XI et du PIessis-Iès-Tours.

Soit par tradition paternelle, soit afin de trouver sur la rive

gauche de la Loire un lieu sûr contre ses deux grands ennemis, le

duc de Bourgogne d'abord, celui de Bretagne ensuite, Louis XI acheta,

en 1463, de son chambellan, Audoin de Maillé, la terre de Montils

moyennant 5,500 écus d'or et y fit bâtir le château du plessy-les-Tours.

Ce château si fameux occupait, à un kilomètre environ au sud-ouest

de Tours, une petite hauteur d'où la vue s'étend sur les belles

plaines de la rive gauche de la Loire et sur le gracieux coteau

de Saint-Cyr, sur la rive droite. Protégé de ce côté par la Loire,

il l'était de deux autres par le Cher et par un petit bras de rivière

qui les fait communiquer, sans compter la forte ville de Tours en

avant. En outre, le parc du château était entouré de murailles et

de fossés, et le château lui-même se composait de deux enceintes

où l'on ne pénétrait que par des ponts-levis. La première franchie

présentait un aspect sombre et militaire les Écossais étaient là,

et un piquet de cavalerie toujours à cheval et prêt à partir au

premier ordre. On entrait par un pont-levis et un portail gothique

dans la seconde enceinte, où s'offrait une cour d'aspect bien plus

riant arcades, statues autour des fenêtres, festons taillés dans

la pierre, tout autour les appartements du roi et de sa famille.

C'est là que Louis XI passa sa vie soucieuse, là que cette forte

tête combinait ses plans, là que cet esprit soupçonneux exerçait

sa méfiance terrible, sa cruauté implacable et c’est là que fut

placé en sa cage de fer le cardinal de La Balue, dans un cachot

que l'on montre encore aujourd'hui; là que le vieillard superstitieux

appela d'Italie saint François de Paule pour écarter de lui la mort,

en même temps qu'il envoyait à l'abbaye de Saint-Martin, pour la

châsse du saint, une grille d'argent de 17,000 marcs, que plus tard

François Ier enleva et fit fondre, malgré les cris des

religieux de ce lieu enfin nul n'approchait sans terreur, car, si

l'on en croit la tradition, ce n'étaient aux alentours qu'arbres

chargés de pendus, que pièges, que chausse-trapes, et quiconque

se hasardait trop près, le soleil couché, voyait s'abaisser vers

lui l'arquebuse des Écossais qui veillaient sur les créneaux. La

Révolution a détruit ce séjour de sinistre mémoire, et l'on ne voit

plus du Plessis qu'une tour octogonale accolée à un corps de bâtiment

converti en habitation moderne. Louis XI aimait fort à sentir en

avant de sa résidence, comme une cuirasse, sa bonne ville de Tours,

mais il n'aimait point qu'elle fût trop libre ; aussi lui retira-t-il

définitivement le droit de se gouverner en commun, c'est-à-dire

par elle-même, pour y substituer un maire et des échevins. En revanche,

il promettait « la noblesse pour les maires, échevins et leur lignée

et postérité nées ou à naître en loyal ménage la protection et sauvegarde

du roy pour les bourgeois, manants et habitants de Tours, avec leurs

femmes, enfants, famille, et tous et chacun leurs biens, meubles

et immeubles, etc. Surtout il leur fit un présent inappréciable

en établissant dans leur cité des manufactures d'étoffes de soie,

de draps d'or et d'argent, en y appelant les meilleurs ouvriers

de Gênes et de Florence, qu'il affranchit de toute taille et impôt

; établissements qui devinrent si prospères que François Ier

reconnaissait, cinquante ans plus tard, que Tours fournissait d'étoffes

de luxe tout le royaume et y retenait ainsi une grande partie de

l'argent que l'industrie étrangère attirait auparavant au dehors.

Ce dernier prince songea même à lui donner une importance considérable,

à faire presque une capitale de cette ville qui venait de voir,

en moins d'un demi-siècle, se réunir dans ses murs trois assemblées

d'étals généraux celle de 1468, par qui Louis XI fit retirer la

Normandie à son frère; celle de 1483, sous Charles VIII, l'une des

plus importantes qui aient eu lieu avant 1789; enfin celle de 1506,

qui annula les traités désastreux signés à Blois par Louis XII.

Cette prospérité ne périt point dans les guerres de religion, bien

que la ville fût alors témoin de cruautés affreuses et presque les

seules qu'offre, dans toute leur histoire, le caractère doux des

habitants. Les protestants avaient pillé l'abbaye de Saint-Martin

; les catholiques, plus nombreux, se précipitèrent sur eux et les

noyèrent par dizaines attachés à des perches. L'édit de Nantes ayant

assuré le repos des protestants et beaucoup des artisans de Tours

l'étaient devenus, on compta à Tours, sous Richelieu, 20 000 ouvriers

en soie, plus de 40 000 personnes employées au dévidage, à l'apprêt

et au tissage ; 8,000 métiers, 1 700 moulins, 3 000 métiers pour

la rubanerie. Toute l'Europe recherchait les soieries de Tours comme

les plus belles. La révocation de l'édit de Nantes tua sur le coup

cette magnifique industrie ; au bout de quinze ans, Tours n'avait

plus que 33 000 habitants, au lieu de 80 000, 4 000 ouvriers et

1 200 métiers. Au XVIIIème siècle, Tours fut encore frappée.

En 1772, on lui retira son atelier monétaire, qu'elle possédait

depuis le temps des Romains, et qui avait pour marque la lettre

E, cet atelier d'où étaient sorties ces fameuses pièces connues

sous le nom de livres et sols tournois. On lui retira sa collégiale

de Saint-Martin, son intendance, son présidial ; on ne lui a laissé

que son archevêché. Aujourd'hui, quoiqu’elle ait encore des fabriques

de soieries et de rubans, tout ce qui lui reste de prospérité tient

à la beauté du pays qui attire une foule d'étrangers, à la beauté

aussi de la ville qui, dans certaines parties cependant, vaut moins

que sa renommée. Par exemple, arrivez par cette magnifique avenue

de Grandmont; traversez, en deçà de la grille de l'octroi, cette

vaste demi-lune, à droite et à gauche de laquelle s'étendent les

majestueuses allées du Mail; parcourez cette rue Royale, droite,

large, uniformément construite arrivez en vous inclinant devant

la statue de Descartes, à ce pont admirable de 15 arches, long de

434 mètres, large de près de 15, parfaitement horizontal, qui fut

construit de 1765 à 1777 vous serez émerveillé vous le serez également

si vous visitez, le long du Mail, et dans les rues adjacentes, les

charmantes habitations modernes qu'occupe l'aristocratie du pays

; vous admirerez encore ou bien le bel embarcadère du chemin de

fer, au-delà du Mail, œuvre de l'industrie moderne, et dont l'attraction

semble devoir déplacer la ville; ou bien l’œuvre du moyen âge, la

vieille cathédrale de Saint-Gratien, commencée sous le roi d'Angleterre

Henri II, continuée avec activité en 1430, achevée enfin seulement

en 1507, alors que fut posé le couronnement de ses deux belles tours,

si imposantes et si riches de sculptures ainsi que l'atteste cette

double inscription qui se lit sous la clef du petit dôme de la tour

septentrionale

L'an MDVII fut fait ce noble et glorieux édifice,

A Domino facfum est istud et memorabile in oculis nostri

. Mais si vous descendez, à droite et à gauche de la rue Royale,

dans les quartiers voisins de la Loire, vous retrouverez la vieille

ville aux rues tortueuses et étroites, aux vieilles maisons, aux

antiques mas, ires', et vous serez tenté de dire de findolènte et

paisible cité Desinit in piscem, ,etc.

Outre sa cathédrale,

monument historique, Tours possède l'église Saint-Julien, remarquable

par Son clocher du XIèmee siècle, l'église Notre-Dame-la-Riche,

habilement restaurée de nos jours; l'église Saint- Saturnin, qui

date du XVème siécle,; l’ancienne église Saint-Clément,

rangée parmi les monument historiques. De l'ancienne et célèbre

abbaye de Saint- Martin, il ne reste plus que deux tours la tour

Charlemagne et la tour de l'Horloge ; espérons que le projet de

sa reconstruction, dont il était question avant la guerre de 1870,

sera repris et mis à exécution.

Signalons encore les ruines d'un

amphithéâtre romain, la tour de Guise, l'archevêché, le théâtre,

la bibliothèque, la fontaine de Beaune, le palais de justice, le

pénitencier, l'hôpital général, le musée ; enfin, parmi les habitations

particulières l'auberge de la Croix-Blanche, l'hôtel Jehan Gallan,

la maison de la Cordelière, l'hôtel Gouin, bâti en 1440 pour Jean

Xaincoings, contrôleur général des finances, etc.

Nous avons

dit que, pendant la guerre de 1870- 1871, Tours devint le siège

du gouvernement de la Défense nationale mais vers la fin du mois

de décembre, le 21, les têtes de colonne du général allemand Woigtz-Rhetz

arrivèrent devant Tours. Un coup de feu fut tiré du pont sur les

uhlans d'avant- garde alors une batterie allemande s'établit sur

le haut de la Tranchée et lança ses obus sur la rue Royale. Un des

projectiles atteignit la mairie, un autre emporta la tête d'un journaliste

de la ville ; le maire fit alors arborer le drapeau blanc ; la ville

se rendit, mais elle ne fut pas occupée par l'ennemi, qui se contenta

de faire des réquisitions.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.