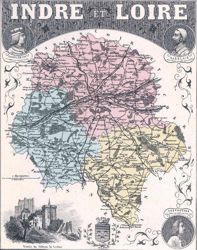

Histoire de l'Indre et Loir

Le département d'Indre-et-Loire comprend

les quatre cinquièmes de l'ancienne Touraine, dont la capitale

est devenue son chef-lieu. Ce beau pays n'a pas eu, comme quelques

autres plus énergiques et plus rudes, une histoire intérieure

fort agitée si sa tranquillité a été troublée, c'est en général

par le contre-coup des secousses qui remuaient les pays voisins

ou même toute la France.

Le caractère de ses habitants est

plus propre au repos qu'à la guerre ; une certaine indolence

se remarque aujourd'hui chez eux, et les témoignages de tous

les temps s'accordent sur ce point Turoni imbelles, dit Tacite

; mais les Tourangeaux réclament et demandent qu'on lise rebelles.

»Una nuper cohors rebellem Toronium (profligavit),dit

Silius Italicus. Rebellem! s'écrient les Tourangeaux avec fierté.

Oui, mais una cohors, une seule cohorte les a vaincus. Bella

timentes Turones, dit Sidoine Apollinaire. « Mais ceci, répond

M. Stanislas Bellanger (de Tours), n'est point une preuve irréfutable.

» Enfin, le Tasse, énumérant les peuples accourus à la croisade,

écrit sur les guerriers de Tours et de Blois ces vers charmants

Non è gente robusta o faticosa.

La terra molle, e lieta,

e dilettosa,

Simili a se gli abilator produce.

« Ce

n'est pas un peuple robuste et fait pour supporter les fatigues

;

cette terre, qui respire la mollesse, la joie et les délices,

donne le jour à des habitants qui lui ressemblent. »

Que les Tourangeaux sachent se borner ; qu'ils se contentent

de la réputation d'esprits fins, caustiques, prenant la vie

par le bon côté, et parlant notre langue avec plus de pureté

qu'aucune autre province de France, ce qu'on attribue, à tort

ou à raison, au long séjour de la cour dans leur pays. Dans

le temps qu'on se faisait grand honneur' d'une antique origine,

les Tourangeaux ont eu comme bien d'autres peuples du reste,

la manie de se rattacher aux temps héroïques de la Grèce. Turnus

aurait été le père des Turoni, et, au XVIème siècle,

on montrait encore près d'une des portes de Tours une grosse

pierre carrée qu'on disait être son tombeau. D'autres voulaient

qu'une troupe de Gaulois fût allée au secours de Troie et, la

trouvant déjà conquise, en eût ramené des Troyens qui se seraient

fixés aux bords de la Loire. Il en est qui font venir Turonide

qui signifie en grec, fils du ciel. Une étymologie moins flatteuse

est celle qui fait dériver leur nom du celtique tur, turon,

qui tourne, qui change, épithète qui désignerait l'instabilité

de leur caractère. Les Turoni, à parler sérieusement, étaient

des Celtes et tenaient leur place dans la confédération des

Andes, des Carnutes, des Sénones, des Lingons, des Vénètes.

Ils formaient une des civitates si nombreuses que César trouva

en Gaule. Ils étaient gouvernés de même, avaient la même religion,

les mêmes lois, les mêmes armes. Plusieurs dolmens encore debout

et quelques débris d'armes trouvés dans le département, une

pointe de lance et des haches en bronze, un fragment d'une hache

en silex, un casse-tête, un caillou tranchant pour dépouiller

les animaux, des pointes de flèche en silex, des fragments d'armure

en bronze, en témoignent suffisamment.

Sur des médailles

ornées de figures du sanglier symbolique des Gaulois ou d'autres

animaux bizarres qu'on suppose être l'urus ou auroch, on lit,

outre la légende Turonos, les noms de Cantocix et de Triccos,

qu'on croit avoir été deux chefs du pays à une époque inconnue.

Les Turoni ne se firent que faiblement remarquer dans les grandes

expéditions des Gaulois hors de leur pays et dans la résistance

nationale aux armes de J. César. Soumis avec toute la Gaule,

ils fournirent de la cavalerie au conquérant et furent compris

dans la Celtique qui, sous Auguste, reçut le nom de Gaule Lyonnaise.

Un peu plus tard, leur pays fut démembré, et sa partie méridionale

fut attribuée à l'Aquitaine. Quand il y eut quatre Lyonnaises,

ils firent partie de la troisième, qui comprenait la Touraine,

la Bretagne, l'Anjou et le Maine. Dans la décadence de l'empire

lorsque déjà les Wisigoths occupaient le sud de la Loire, les

Bretons, les Andécaves (Anjou) et les Turones formèrent la Ligue

armoricaine dans le but de ressaisir leur antique indépendance.

Mais Aétius les vainquit et établit chez eux les Alains mercenaires

qui, de la rive droite de la Loire, où ils se fixèrent, ne cessèrent

d'aller ravager la rive gauche et la Touraine méridionale. Ils

ne s'arrêtèrent que devant les armes des Wisigoths, qui ne voulaient

pas les laisser empiéter sur leur royaume d'Aquitaine.

Ce

fut, depuis lors, le sort de la Touraine d'être cruellement

disputée par ces ennemis acharnés. Entre la Seine et la Loire,

et par conséquent en partie chez les Turones, subsistait le

dernier débris de l'empire romain en Gaule. L'un des plus habiles

et des derniers chefs de ce petit État romain perdu au milieu

de l'invasion barbare fut Ægidius, qui refoula les Wisigoths.

Mais il mourut empoisonné après sa victoire en 464, et les Wisigoths,

après la chute de l'empire survenue en 476, se précipitèrent

sur la Touraine, qu'ils réunirent à leur royaume au sud de la

Loire. Ainsi finit en ce pays la domination romaine après y

avoir subsisté 535 ans.

Pendant cette longue période de civilisation,

le christianisme y avait été introduit vers la fin du IIIème

siècle par saint Gatien, premier évêque et patron de Tours,

mort en 304. Saint Martin acheva son œuvre.

Quand les Wisigoths eurent conquis la

Touraine, ils voulurent y établir leur religion, l'arianisme,

en même temps que leur domination, et ce fut ce qui leur fit

perdre cette province. Les habitants, persécutés par Alaric

II, accueillirent favorablement les Francs, qui, après avoir

fait une première incursion dans le pays en 473, y reparurent,

convertis et orthodoxes, avec Clovis à leur tête, en 504. Par

l'entremise du roi des Ostrogoths, le grand Théodoric, les deux

rivaux, Clovis et Alaric, eurent une entrevue amicale au milieu

de la Loire, dans l'île d'Or, aujourd'hui île Saint-Jean, en

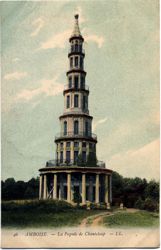

face d'Amboise, tous deux se touchèrent la barbe et se jurèrent

amitié à l'occasion de quoi furent frappées des médailles dont

nous possédons quelques-unes. On prétend aussi voir des monuments

commémoratifs de cette réconciliation dans les deux énormes

tumulus de Sublaines, entre Loches et Amboise, qui sont plus

vraisemblablement les tombeaux de quelques anciens chefs gaulois.

Cette réconciliation fut bien éphémère ; car, bientôt après,

s'engageait près de Poitiers la bataille de Vouillé, qui chassa

les Wisigoths de la Gaule et livra à Clovis la Touraine, l'Aquitaine,

etc.

Après sa mort, la Touraine fit partie du royaume d'Orléans

et fut un objet de querelles pour les quatre rois frères. Lors

de l'invasion du midi de la France par les Sarrasins (732),

la Touraine fut sauvée avec toute la monarchie franque par la

grande victoire de Charles-Martel gagnée, dit-on, à trois lieues

de Tours, dans la plaine qu'on appelle aujourd'hui les Landes

de Charlemagne. On sait q\1f:! Charles- Martel fut appelé Magnus

comme son petit-fils, et que d'ailleurs l'imagination populaire

mis sur le compte du premier empereur d'Occident bien des exploits

qui ne lui -appartient pas. Charles-Martel laissa la Youraine

à Eude, duc d’Aquitaine ; mais, en 736 il l’enleva à ses héritiers,

et bientôt, d'ailleurs, il commença la soumission de l'Aquitaine

même par ces terribles expéditions que Pepin le Bref et Charlemagne

continuèrent.

Ce dernier donna le gouvernement de la Touraine

au comte Hugues avec une d’autorité plus étendue que celle des

précédents gouverneurs.

Ce seigneur fut, peu de temps après,

envoyé en ambassade auprès de Nicéphore, Empereur d'Orient.

C'est à cette époque, par les soins de Charlemagne, puis de

Louis le Débonnaire, que fut commencé l'endiguement de la Loire

ce n'est pas d'aujourd'hui que ce fleuve est redoutable par

ses débordements ; son nom Liger, suivant l'étymologie celtique,

veut dire ravageuse aux eaux froides.

D'autres ravageurs

désolèrent la Touraine au IXème siècle comme tous

les pays voisins, elle souffrit des incursions des Normands

que combattit avec tant de valeur Robert le Fort, comte de Touraine,

d'Anjou et de Blois. En 940 commence la série des comtes héréditaires

; c'est-à-dire le régime féodal, en Touraine. Thibaut le Tricheur,

déjà comte de Blois, de Chartres, de Beauvais, de Meaux et de

Provins, s'empara, par la force, de la Touraine et la posséda,

ainsi que son fils Eudes 1er (978). La Touraine devint alors

le théâtre d'une lutte opiniâtre, qui est à peu près l'événement

le plus saillant de la pâle histoire de cette époque. Les comtes

de Blois et Champagne étaient les plus puissants seigneurs de

la France du centre et de l'est, qui, par l'acquisition de la

Touraine, semblait vouloir envahir la France occidentale. Mais

celle-ci résista, personnifiée dans les puissants comtes d'Anjou.

L'un d'eux, Foulques Nerra ou Faucon Noir, célèbre par son caractère

intraitable et par son âpre énergie, s'empara d'une partie de

la Touraine, après une lutte violente. Son fils Geoffroy Martel

assiégeait Tours lorsque, menacé par une armée ennemie, il leva

le siège. Une bataille, livrée près de Montlouis le 22 août

1044, fut fatale à l'héritier légitime de la Touraine, Thibaut

III, qui signa, dans la prison de Loches, l’abandon de son fief

à la maison d'Anjou. La Touraine suivit dès lors les destinées

de l'Anjou, fut réunie à l'Angleterre en 1152, enlevée en 1204

à Jean sans Terre par Philippe-Auguste et rattachée alors à

la couronne de France. Pour gagner l'affection des seigneurs

du pays, Philippe rendit la dignité de sénéchal héréditaire

en faveur de Guillaume des Roches et créa cinquante-cinq chevaliers

bannerets, qui eurent le droit de faire porter leur bannière

à l'armée du roi, sous condition de fournir leur contingent.

La Touraine fut séparée du domaine de la couronne, d'abord

par Philippe de Valois qui l'érigea en duché-pairie en faveur

de Jeanne de Bourgogne, sa femme en 1328, puis par le roi Jean,

qui, après la bataille de Poitiers, la donna en apanage à son

fils Philippe le Hardi, mais la lui retira ensuite pour y substituer

la Bourgogne.

Parmi les ducs apanagistes qui succédèrent,

il faut remarquer Louis 1er, duc d'Anjou et roi de

Naples, à partir duquel les armoiries de la Touraine, qui étaient

de gueules, au château d'argent, furent augmentées de la bordure

componée de Jérusalem et de Naples-Sicile.

Le dernier duc

apanagiste fut François d'Alençon, fils de Henri II, qui mourut

en 1576. La Touraine cessa dès lors de servir d'apanage aux

princes du sang.

Jusque-là tranquille et prospère, la Touraine

se vit troublée au XVIème siècle par la conspiration

d'Amboise et par les guerres de religion mais elle eut surtout

à souffrir de la révocation de l'édit de Nantes, qui, en forçant

un grand nombre de chefs d'industrie protestants à s'expatrier,

provoqua la ruine de ses fabriques de rubans et d'étoffes de

soie. Avant 1789, la Touraine formait un des 32 gouvernements

et donnait son nom à l'une des 35 généralités du royaume. Cette

généralité comprenait, en outre, l'Anjou, le Maine, le bas Poitou

et venait immédiatement après celles de l'Ile-de-France, de

la Normandie et du Languedoc. Sa population était de 1,338,700

âmes et payait 30 millions d'impôt. Si, pendant la Révolution,

il ne se passa, en Touraine, aucun événement important, il n'en

fut pas de même à la chute du premier et du second Empire. C'est

là, sur les bords de la Loire, que l'armée française, à la suite

du désastre de Waterloo, opéra sa retraite, et c'est là aussi,

dans la ville de Tours, que vint résider, au mois d'octobre

1870, le gouvernement de la Défense nationale ; mais, à l'approche

des armées allemandes, il dut quitter Tours pour aller siéger

à Bordeaux. Le département fut occupé pendant les premiers mois

de 1871, jusqu'à la signature des préliminaires de la paix ;

et cette occupation de l'une des plus belles et des plus paisibles

contrées de la France lui coûta 4,456,535 francs.

Tours

Dès l'époque gauloise, les Varennes entre

Loire et Cher, riches terres des Turones, sont fortement peuplées

et desservies par la Loire qui la relie aux iles de Touraine

en aval. Sous l'autorité romaine, au Ier siècle,

une cité est fondée : elle est nommée « Caesarodunum » (« colline

de César »). Ce nom évolue au Bas-Empire après le IVème

siècle en s'associant celui du peuple des Gaulois, elle prend

le nom de « Civitas Turonorum » puis par altération de « Tours

». C'est aussi au Bas Empire qu'est construit l'amphithéâtre

de Tours, l'un des cinq plus grands de l'Empire. La ville devient

la métropole de la province romaine de Lyonnaise troisième vers

380-388, dominant la vallée de la Loire, le Maine et la Bretagne.

Une des figures marquantes de l'histoire de la ville est saint

Martin, deuxième évêque après le mythique Gatien. Martin est

un ancien militaire devenu officier romain. Épris du message

chrétien, il partage son manteau avec un démuni à Amiens, puis

se fait moine. Inlassable prédicateur d'une foi modèle dans

les assemblées chrétiennes, il y épouse la condition des plus

modestes et acquiert une renommée légendaire en Occident, faisant

des émules et créant le monastère de Marmoutier. Cette histoire

et l'importance post-mortem de Martin encore plus grande dans

l'Occident chrétien médiéval firent de Tours une ville de pèlerinage

majeure au Moyen Âge et notamment une possible étape détournée

sur le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle, qui file par

Amboise. Le monastère Saint-Martin a bénéficié très tôt, dès

le début du VIème siècle, de libéralités et de soutien

des rois francs, Clovis le premier a attribué la victoire des

Francs sur les Wisigoths à l'intercession du vénérable saint

ancien soldat, et accru considérablement l'influence du monastère

et de la ville en Gaule.

Au VIème siècle, Grégoire

de Tours, jeune lettré vient s'y faire soigner d'un mal présumé

incurable. Guéri, il y reste et parvient à s'y faire nommer

évêque. Cet écrivain mérovingien, auteur des Dix Livres d'Histoire,

marque la ville de son empreinte notamment en restaurant la

cathédrale détruite par un incendie en 561.

Au IXème

siècle, Tours est l'un des foyers privilégié de la Renaissance

carolingienne, notamment du fait de l'élévation l'abbatiat à

saint Martin d'Alcuin, ancien prieur anglo-saxon du monastère

de Cormery. Tours repousse une première attaque du chef viking

Hasting. En 850, les Vikings s’installent aux embouchures de

la Seine et de la Loire qu'ils empruntent et contrôlent. Toujours

menés par Hasting, ils remontent à nouveau la Loire en 852 et

mettent à sac Angers et le Maine. Tours et l’abbaye de Marmoutier

tombent dans les mains des pillards en 853.

Durant le Moyen Âge, Tours est constituée

de deux noyaux juxtaposés, parfois concurrents. La « Cité »

à l'est, héritière du premier castrum, remodelée après 265,

est composée de l'ensemble archiépiscopal (cathédrale et résidence

des archevêques) et du château de Tours, siège de l'autorité

comtale (tourangelle puis angevine) et royale. À l'ouest, la

« ville nouvelle » ou Martinopole structurée autour de l'abbaye

Saint-Martin qui contrôle le prestigieux pèlerinage s'émancipe

de la cité au cours du Xème siècle érigeant une première

enceinte vers 918 et devient le « Châteauneuf » ; cet espace,

organisé entre Saint-Martin et la Loire, devient le centre économique

de Tours. Entre ces deux entités subsistaient des espaces de

varenne, de vignes et de champs peu densément occupés, à l'exception

de l'abbaye Saint-Julien installée en bord de Loire.

Les

deux noyaux sont unis par une enceinte de réunion au cours du

XIVème siècle. Tours est un modèle de la ville double

médiévale. Tours est la capitale de la Touraine, ce territoire

sous le nom de comté de Tours est âprement disputé entre la

maison féodale blésoise et la maison d'Anjou, qui emporte la

mise en 1044 sous forme d'un fief.

Prenant acte de la déchéance

continentale des Plantagenets, Philippe Auguste, roi suzerain,

récupère par la force la Touraine après 1204. La Touraine devient

une véritable capitale de la France entre 1450 et 1550, séjour

continuel des rois et lieu des fastes de la cour. En particulier,

Louis XI s'installe au château des Montilz-lèz-Tours nommé encore

Plessis-du-Parc-lèz-Tours après sa reconstruction en mars 1472,

à La Riche, dans l'actuelle banlieue ouest de Tours. Louis XI

épris de Tours et de sa contrée, la développe et introduit maintes

activités, parmi lesquelles en 1470 l'industrie de la soie,

du murier au défilage des cocons. Les décisions du pouvoir royal

en faveur de la Touraine continuent une longue tradition d'implantation

d'activités, favorisées par le passage des compagnons du tour

de France, ateliers d'art et imprimerie sous Charles VII, qui

se perpétuent avec la passementerie sous François Ier.

L'intolérance religieuse et de subites guerres marquées de spectaculaires

massacres, closent cette période heureuse.

Le pouvoir royal est impuissant à rétablir

l'ordre. Charles IX passe dans la ville lors de son tour de

France royal (1564-1566), accompagné de la Cour et des Grands

du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre, les

cardinaux de Bourbon et de Lorraine. À ce moment, les catholiques

ont repris les choses en main à Angers : l’intendant s’est arrogé

le droit de nommer les échevins. Le massacre de la Saint-Barthélemy

qui prend une ampleur démesurée à Paris fin aout 1572 n'a pas

cours en Touraine. Le responsable royal a préféré s'éloigner

de la ville, plutôt que de compromettre les paix longuement

négociées avec les réformés. Quelques bourgeois protestants

sont emprisonnés par les échevins de Tours, par précaution pour

leur éviter l’extermination. Tours, qui possède un présidial

depuis 1551, devient en 1577 le siège d'une généralité, qui

contrôle seize élections sur la Touraine, l'Anjou et le Maine.

L'archevêché de Tours couvre sous son égide un territoire similaire.

Avec la reprise en main autoritaire du pouvoir, la cour royale

des Bourbon revient de façon permanente à Paris ou dans ses

environs, en attendant de fuir à nouveau Paris pour la proche

Versailles. Ce retour marque le début d'un déclin lent mais

permanent. Pourtant, les intendants du Roi favorisent à nouveau

Tours, en la dotant d'une route moderne, de magnifiques ponts

alignés sur la nouvelle voie de passage. Tours, capitale de

la subdégation de Touraine, peut plus que jamais conserver sa

prééminence de marché d'approvisionnement, redistribuant les

grains, les vins, les fruits et légumes, les produits laitiers

et de bassecour.

Le premier arbre de la liberté est planté

le 17 juin 1792. Tours, promue préfecture, est une ville en

ébullition révolutionnaire après 1791. Guillaume Le Métayer

dit Rochambeau (1763-1798), célèbre chef chouan de la Mayenne

est fusillé à Tours le 8 thermidor an VI.

Chinon

Dominant la Vienne, le plateau de Chinon

finit en éperon, presque à toucher la rivière. Cet éperon, fortifié

dès les Romains, connait pendant dix siècles une histoire confuse

et tragique. En 845, Chinon est pillée par le chef viking Hasting.

Trois maitres dans l'art des fortifications ont surtout

laissé leur empreinte sur le château fort actuel, deux rois

d'Angleterre, Henri II et Richard Cœur de Lion, un roi de France,

Philippe Auguste. C'est en l'an 1205, après un siège de huit

mois, que ce dernier a enlevé la place aux Plantagenets.

Le 27 aout 1321, 160 Juifs accusés d'avoir empoisonné des puits

sont brulés vifs. La cour du roi de Bourges Avec Charles VII

débute une page d'histoire. Le Royaume de France est dans une

situation très grave. Henri VI, roi d'Angleterre, se dit aussi

« roi de Bretagne » ; Charles VII n'est que le « roi de Bourges

» quand, en l'an 1427, il installe sa petite cour à Chinon.

L'année suivante, il y réunit les États Généraux des provinces

du Centre et du Sud encore soumises à son autorité.

Les États

dépensent 400 000 livres pour organiser la défense d'Orléans,

assiégée par les Bretons. Chinon reste le siège de la cour jusqu'en

l'an 1450, puis on l'abandonne. Toutefois, le château retrouve

un éclat furtif en l'an 1498, quand le roi Louis XII y reçoit

le légat du pape, César Borgia, venu lui porter la bulle de

son divorce. Louis XII se sépare sans regret de Jeanne de France,

la fille de Louis XI. Il n'avait que 14 ans quand ce dernier

la lui avait fait épouser.

Une double bosse, la hanche coxalgique,

un aspect simiesque expliquent le peu d'empressement de son

époux durant les vingt-trois années de leur union. Quand meurt

Charles VIII, Louis XII doit, selon le testament du défunt,

épouser sa veuve Anne de Bretagne. Il a pour elle une vive inclination

et ce nouveau mariage conserve la Bretagne à la couronne de

France ; double raison pour que le roi célèbre par des fêtes

magnifiques l'arrivée de la bulle libératrice.

Chinon est

à la tête d'un Pays d'élection au sein du Bailliage de Tours.

Le cardinal Richelieu jette son dévolu sur Chinon et, non sans

peine, en devient possesseur. Le château reste dans sa famille

jusqu'à la Révolution.

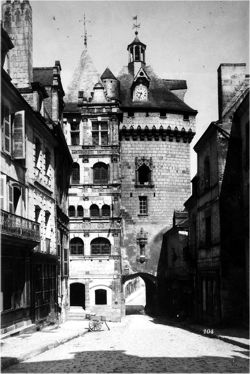

Loches

Loches est un petit bourg relais de la

vallée de l'Indre sur le vieux chemin marchand d'Amboise à Poitiers

qui a longtemps concurrencé la voie commerciale d'Aquitaine

partant de Tours ou de Langeais. Très tôt, ce relais semble

avoir été fortifié. Un important chemin saint Jacques emprunte

cette voie commerciale au XIIéme siècle. Loches devient

une petite ville médiévale surmontée du plus ancien donjon d'Europe

construit vers l'an mil par Foulques III Nerra. Le déclin de

cette route du Sud révèle la voie de passage la plus antique

qui emprunte simplement, par l'eau et la terre, la vallée de

l'Indre. La bourgade primitive de Loches est citée par Grégoire

de Tours sous le nom de Lucca ou vicus Loccae.

Le site sous

la dénomination érudite de castrum luceae est déjà occupé par

les Romains qui ont placé la petite cité à la frontière de la

province d'Aquitaine. L'aqueduc romain de Contray, dont des

piliers sont encore debout, témoignent d'une exploitation agricole

antique; enfin le bénitier de la Collégiale saint Ours provient

d'une colonne gallo-romaine dédiée aux dieux de l'Olympe. La

christianisation est marquée par l'établissement au Véme

siècle, d'une église dédiée à sainte Marie-Madeleine, par Saint

Eustache, évêque de Tours. En 491, Ursus de Cahors connu sous

le nom de Saint Ours, implante un monastère dans la partie nord

de l'actuelle cité médiévale et construit un moulin sur l'Indre

pour les moines. À sa mort en 508, Senoch lui succède à la tête

du monastère, il a donné son nom à un village voisin: Saint-Senoch.

Dès l'époque mérovingienne, le toponyme

se simplifie en Lochiae ou lociae, qui engendre la forme tardive

Loches. La bourgade est un centre religieux qui bénéficie d'immunités

régaliennes. Elle semble ainsi disposer très tôt d'un atelier

monétaire. En 742, les maires du palais, Carloman, le fils de

Charles Martel, et Pépin le Bref, qui devient roi des Francs

de 751 à 768, livrent bataille contre Hunald, duc des Gascons

et des Aquitains et s'emparent de Loches.

En 840, Charles

le Chauve nomme Alalande, un de ses lieutenants, gouverneur

de Loches. En 886 a petite-fille Roscille se marie avec Foulque

Ier d'Anjou, apportant notamment Loches en dot au

comté d'Anjou.

Au Xéme siècle, les querelles incessantes

qui opposent les comtes de Blois aux comtes d'Anjou, sont à

l'origine de l'essor du château de Loches qui joue désormais

un rôle prépondérant dans cette lutte de pouvoir. Le comte angevin

Geoffroi Grisegonelle s'établit à Loches et fait reconstruire

l'église collégiale de Saint-Ours. D'abord conçue dans un plan

romano-byzantin, elle adopte des caractères romans au fil des

deux siècles de construction. Son fils Foulques Nerra fait construire

un énorme dominium attestant sa puissance sous la forme d'une

grande tour carrée. Loches faisait partie d'un dispositif militaire

angevin de fortifications encerclant la ville de Tours, objet

de ses convoitises.

C'est son fils, Geoffroi II Martel, qui

mène à terme la construction de cet imposant édifice. En 1195,

après la mort d'Henri II Plantagenêt, seigneur d'Anjou et roi

d'Angleterre et profitant que Richard Cœur de Lion soit retenu

prisonnier en Autriche depuis son retour des Croisades, Philippe

Auguste intrigue avec Jean sans Terre, le frère de Richard Cœur

de Lion et se fait donner Loches. Dès qu'il est libéré, l'impétueux

Cœur de Lion accourt et reprend le château de Loches. Dix ans

après, en 1205, Philippe Auguste prend sa revanche. Le siège

dure un an.

Loches est désormais une place-forte royale qui

peut servir de prison et les rois capétiens qui la confie à

Dreux de Mello, seigneur de la Touraine s'efforcent de la rendre

inexpugnable. En 1249, la seigneurie de Loches passe définitivement

au Domaine royal français après que Saint Louis l'achète avec

celle de Châtillon-sur-Indre pour 600 livres. Jusqu'à la fin

de l'ancien régime, les rois de France ont donné le titre de

lieutenants du roi aux gouverneurs de la place forte de Loches,

et notamment la dynastie des Baraudin, qui se sont succédé tout

au long du XVIIIéme siècle. Les villes de Loches

et de Beaulieu, séparées sur leurs rives respectives gauche

et droite, par de nombreux bras de l'Indre formant une vaste

zone humide, cultivent une féroce rivalité économique. Fin mai

1429, après sa victoire à Orléans, Jeanne d'Arc vient rencontrer

Charles VII pour le convaincre de se faire couronner : «

Noble Dauphin, ne tenez pas davantage tous ces conseils, si

nombreux et si longs, venez donc au plus vite à Reims prendre

la couronne à laquelle vous avez droit. »

Au XVéme

siècle, Agnès Sorel, favorite de Charles VII, habite souvent

dans les châteaux aménagés de Loches et de Beaulieu de 1444

à 1449. Elle abandonne la cour de Chinon, où le Dauphin le futur

Louis XI, lui a créé bien des difficultés. En effet, ce dernier

ne supporte pas la relation d’Agnès avec son père le roi Charles

VII. Il estime que sa mère est bafouée et a de plus en plus

de mal à l'accepter. Un jour il laisse éclater sa rancœur et

poursuit, l’épée à la main, l’infortunée Agnès dans les pièces

de la maison royale. Agnès Sorel se réfugie à Loches et Charles

VII, courroucé par tant d’impertinence, chasse son fils de la

Cour et l’envoie gouverner le Dauphiné.

Après avoir servi de résidence royale,

le château de Loches devient prison d'État sous Louis XI. Le

clergé séculier, du diocèse de Tours, fonde à Loches un collège

en 1576. Vers 1640, ce collège est repris par les Barnabites.

La ville de Loches connaît son âge d'or au XVIe siècle,

la Chancellerie finie en 1551 et l'hôtel de Ville bâti par les

bourgeois de la ville avec l'accord de François Ier

en témoignent. objet de ses convoitises.À cette époque de la

Renaissance, Loches est « égale en dignité à Tours et à Chinon

». Toutefois il faut attendre quelque temps avant la naissance

d'une première vie communale. Charles IX émancipe les bourgeois

et habitants de la tutelle directrice des chanoines de Loches

et accorde à la ville un statut de municipalité désormais dirigée

par un maire et trois échevins. À la veille de la Révolution

française, Loches est en déclin, en partie à cause du Pont royal

de Tours qui a détourné le trafic vers Tours. La population

chute en deçà de 4 000 habitants. En 1789, la prison royale

de Loches ne compte plus que trois prisonniers. Le mouvement

révolutionnaire est suivi par la bourgeoisie et le clergé local.

En 1791, le chanoine Pothier fait brûler la sinistre cage de

La Balue. L'année suivante, la commune élit son premier maire,

le citoyen Picard-Ouvrard. Sous la Convention, la prison lochoise,

considérée comme la plus sûre du département d'Indre-et-Loire,

connaît un regain d'activité : on doit réquisitionner le Logis

royal et les maisons des chanoines, en plus des cachots du donjon,

pour loger tous les détenus.

Selles-sur-Cher

Selles-sur-Cher, situé à 18 kilomètres

au sud-ouest de Romorantin doit son origine à un pieux solitaire

nommé Eusin, qui, dans les premiers temps de l'établissement

du christianisme, se construisit un chétif ermitage en cet endroit.

Le roi Childebert, se dirigeant vers l'Espagne et traversant

cette partie de la Sologne, entendit parler du saint vieillard.

Il alla à lui et lui demanda de prier pour le succès de l'expédition

qu'il projetait.

Childebert fut vainqueur, et ; attribuant

à l'intercession de l'ermite une part dans ses victoires, il

voulut aller lui en témoigner sa reconnaissance. Eusin était

mort. Le roi ne crut pas sa dette acquittée. Sur le tombeau

du saint, il fit construire une belle église à laquelle il ajouta

la fondation d'un monastère. D'autres habitations ne tardèrent

pas à se grouper autour du nouvel établissement et formèrent

avec le temps une petite ville. Les fabriques de draps y eurent

de bonne heure une certaine importance, puisque nous avons vu

l'industrie de Romorantin puiser les premiers éléments de sa

prospérité dans l'émigration des fabricants de Selles.

Les

bâtiments du monastère, occupé d'abord par des bénédictins,

puis par des chanoines et en dernier lieu par des feuillants,

ont été divisés et transformés pour de nouvelles destinations

depuis la révolution de 1789. La vieille église a été respectée,

ainsi qu'un fort beau château, construit à l'une des extrémités

de la ville par Philippe de Béthune, frère du grand ministre

Sully. Ces deux monuments sont les seuls que Selles puisse offrir

à la curiosité du voyageur; mais les grâces du paysage, les

riants aspects des rives du Cher mériteraient séuls une excursion

vers cette intéressante petite ville.

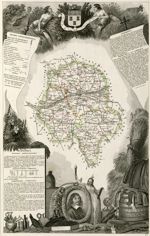

Richelieu

Richelieu, n'était qu'un pauvre village lorsque le cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu, qui y était né le 9 septembre 1585 résolut d'en faire une ville digne de porter son nom. Il confia l'exécution de ses projets à l'architecte Lemercier, et bientôt château, église, rues tirées au cordeau, jardins et fontaines s'élevèrent comme par enchantement. Mais à peine le redoutable ministre eut-il fermé les yeux que la solitude, le silence et plus tard la ruine vinrent envahir cette création splendide, pour l'édification de laquelle il avait fallu détruire des châteaux forts, des villages, une ville même. Tous les trésors entassés dans cette royale demeure furent dispersés par les héritiers mêmes du cardinal, et plus tard la bande noire détruisit le château devenu désert.