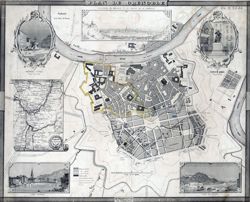

Grenoble - Préfecture de l'Isère

Retour

au Département

Retour Ville d'Art et d'Histoire

Grenoble C'est l'ancienne Cularo, fondée

en 121 par les Romains, sur les confins des Allobroges, comme le

prouvent

1 - son nom Cularo, lieu reculé

2 - les itinéraires

romains ;

3 - deux inscriptions trouvées sur une des anciennes

portes de la ville.

Cularo, comme toutes les villes du pays des

Allobroges, se gouvernait par ses propres lois. Après la conquête

romaine, les habitants de cette ville furent inscrits parmi ceux

de la tribu Voltinia, à Rome. Alors, quoique fort obscure, elle

avait droit de cité, c'est-à-dire de nommer elle-même ses magistrats,

dont le premier portait le nom de dictateur. Ses finances et celles

de son ressort étaient administrées par un questeur et trois triumvirs

veillaient à l'entretien des routes, dont l'une se reliait à Vienne

et par Vienne à Suse, où elle se rattachait à la grande voie romaine

d'Italie en Gaule ; un messager impérial était chargé de la publication

des décrets. Résidence du tribun militaire de la première légion

Flavienne, Cularo rendait un culte public à Mars, à Mercure, à Vulcain,

à Diane, à Isis, à Juventus et autres divinités que les Romains

lui avaient fait adopter.

Après avoir fait reconstruire les murs

de cette ville, l'an 288, les Romains l'ornèrent de plusieurs édifices.

L'an 379, l'empereur Gratien passa dans les Gaules et dans le voisinage

de la province viennoise où se trouvait Cularo ; il agrandit considérablement

cette ville, à laquelle il donna son nom. Il y fonda un siège épiscopal.

Alors Gratianopolis acquit une certaine importance comme position

militaire. Ses remparts avaient 4 à 5 mètres d'épaisseur sur 7 mètres

de hauteur ils étaient flanqués, au dehors, de tours demi-circulaires

très rapprochées ils commençaient au nord, près de l'Isère, vers

le pont de bois; ils embrassaient la place Notre-Dame, la cathédrale,

dont le chœur est assis sur un fragment de ces murs la place des

Tilleuls, les jardins du Doyenné, le couvent de Sainte-Claire, l'extrémité

nord de la rue Pertuiserie, la rue des vieux Jésuites, l'extrémité

sud de la grande rue de l'hôtel de ville, où l'on voit encore une

de leurs anciennes tours. Quant aux quartiers situés sur la rive

gauche de l'Isère, il paraît qu'ils n'avaient de murailles qu'aux

deux extrémités, où étaient les portes de Saint-Laurent et de la

Perrière

Sous la domination des Bourguignons, cette ville subit

les vicissitudes de la guerre. Assiégée, en 570, par les Lombards,

elle dut sa délivrance à Mummol, chef bourguignon. Après la chute

du royaume de Bourgogne, elle passa au pouvoir des Francs. Charlemagne,

allant en Italie au secours du pape Étienne, traversa Gratianopolis

; il y fit bâtir le palais épiscopal et une église. Retombée sous

le joug des Bourguignons, prise, vers 954, par les Hongrois, délivrée

par l'évêque Isarn, elle devint la capitale d'un petit État indépendant,

dont le premier souverain fut Isarn. Sous la suprématie de cet évêque,

un conseil de magistrats élus par le clergé, le peuple et l'armée,

gouvernaient la seigneurie, qu'Isarn transmit avec tous ses droits

royaux, en 976, à l'évêque Humbert. Celui-ci ajouta à ses domaines

plusieurs autres possessions ; mais son successeur Mallenus s'en

laissa dépouiller en partie, dans l'anarchie féodale qui suivit

la mort de Rodolphe, par un seigneur connu sous le nom de Gui le

Vieux, comte d'Albon, plus tard comte de Graisivaudan et prince

de la province de Grenoble en 1050. Cependant, malgré cette déchéance,

les évêques, sous les dauphins, conservèrent une ombre de souveraineté

temporelle. C'est ainsi que le seigneur de Sassenage et le comte

de Savoie relevaient de leur siège ; le dauphin lui-même rendait

hommage à l'évêque pour tout ce qu'il tenait dans sa ville et dans

son territoire en fief et en juridiction commune.

Il y avait

à cette époque, dans la vallée, près du Bourg-d'Oisans, un lac qui

en occupait toute la superficie et s'étendait même, suivant la tradition,

jusqu'aux montagnes de Venosc. Ce grand lac avait été probablement

formé des eaux de la Romanche en 1219, il inonda en se dégorgeant

la ville de Grenoble et ses environs. Ce fut le 15 septembre, au

commencement de la nuit, que, suivant l'expression de Jean de Sassenage,

arriva ce déluge. Ainsi surpris par le fléau, les habitants se réfugièrent

dans les églises, sur les tours, les clochers et les toits les plus

élevés. D'autres coururent vers le pont de l'Isère ; mais, comme

la porte en était malheureusement fermée, le plus grand nombre y

périt submergé par les eaux qui se jetaient sur la ville. Après

qu'elles se furent retirées, l'Isère, dont elles avaient interrompu

le cours, le reprit, mais avec une impétuosité telle qu'elle renversa

le pont et la plus grande partie des maisons de la ville.

C'est

aux avantages de sa position militaire que Grenoble devait son rang

de capitale du Dauphiné; car Vienne et Valence y avaient plus de

droits qu'elle par leurs souvenirs.

Colonie romaine d'abord,

puis fortifiée par les empereurs ; rendez-vous ordinaire des papes

et des rois francs lorsqu'ils eurent à conférer sur les affaires

de l'Église et de l'empire ; résidence de l'empereur Lothaire, en

847 ville forte au moyen âge, elle était gouvernée par une curia

communis, choisie conjointement par l'évêque et le comte. Humbert

II, en 1339, en réorganisa l'université et y fixa le siège du conseil

judiciaire d'abord établi à Saint-Marcellin. En 1349, Après la cession

du Dauphiné à Charles, petit-fils de Philippe de Valois, ce prince

vint à Grenoble, et y jura sur les saints Évangiles de maintenir

les privilèges de la province.

Avant ce temps, il y avait eu

de grands débats entre les évêques et les dauphins; et comment en

eût-il été autrement, ayant chacun leur juridiction? Cependant Humbert

II avait essayé de remédier à cet état de choses en établissant,

par un statut de 1337, une cour de justice qui mit tout le Dauphiné

sous une même loi. A peine cette cour instituée, l'évêque protesta,

se plaignant qu'elle anéantissait sa juridiction et constituait

le dauphin arbitre général de toutes les justices des seigneurs

et de celle de sa ville épiscopale en particulier. On passa outre

; mais les évêques, non moins attachés à leurs prérogatives temporelles

qu'à leur siège, ne cessèrent de réclamer et d'entraver le pouvoir

civil. En 1378, Rodolphe Chissay, entre autres, ayant accusé de

concussion Bouville, gouverneur du Dauphiné, celui-ci y répondit

en faisant attaquer la maison de l'évêque. Rodolphe parvint à s'échapper

et à gagner la Savoie.

C'est à Grenoble que Louis XI fit comme

Charles V, l'apprentissage de la royauté. Il y réorganisa les états

; il en fixa le siège dans cette ville, et en déféra la présidence

à l'évêque, à son défaut à l'abbé de Saint-Antoine. Il reconstitua

la municipalité et octroya aux habitants de nouveaux privilèges.

Par édit du 18 juillet 1453, il déclara qu'ils « ne pourroient jamais

être distraits de la juridiction de leur juge particulier, pas même

pour cause de crime. » Il régla la composition du conseil de ville

les quatre consuls sortants, deux députés du tiers, deux gentils

hommes, deux députés du clergé, deux juges politiques, l'avocat

et le procureur de la ville, tels étaient les membres de ce conseil,

qui devait se renouveler chaque année par voie d'élection. Il les

exempta des tailles pendant la durée de leur magistrature.

Ainsi

déjà se révélait cette politique qui devait abaisser la noblesse

au profit du tiers état. Ce prince fit plus : sujet à des crues

subites, le Drac avait souvent submergé la plaine et la ville, il

fit construire des chaussées destinées à le contenir, il jeta, enfin,

les fondements du palais de justice. Cependant, l'état d'hostilité

dans lequel il vivait avec son père le forçant à être sur le pied

armé, il voulut, pour solder ses troupes, prélever sur chaque feu

une taxe de deux gros. De là murmure, et par suite révolte du peuple.

Alors, éloigné de sa capitale, le dauphin, d'intelligence avec l'évêque,

essaya d'y rentrer par surprise ; mais sa tentative fut vaine. Apprenant

que le comte de Dammartin, lieutenant du roi, s'avançait contre

lui en Dauphiné, il se retira en Savoie.

Plus tard, quand il

monta sur le trône, il se souvint de ses amis et de ses ennemis,

et Jean Bayle, président du parlement grenoblois, fut exilé.

Dans le voyage qu'il fit en Dauphiné au commencement du XVème

siècle, l'empereur Sigismond séjourna dans cette ville avec sa suite.

Visitée par Charles VIII en 1489 et en 1494, par Louis XII en 1502,

1507 et 1511, par François Ier en 1529, par Henri II

en 1548, le 20 janvier 1515 elle avait reçu solennellement le chevalier

Bayard à son retour des guerres d'Italie. Le peuple s'était porté

à sa rencontre, et des coups de canon furent tirés en signe de joie.

Le 30 avril 1524 le chevalier Bayard meurt près de Rovasenda., toute

la ville le pleura « et pendant un mois, dit Expilly, les fêtes

cessèrent. » Son corps fut transporté à Grenoble, où il fut enterré

dans l'église des Minimes.

Après avoir obtenu du pape Benoît

XII la fondation d'une université à Grenoble, Humbert II, par l'édit

de 1339, avait statué qu'on y enseignerait le droit civil, le droit

canonique, la médecine et les arts. Humbert, par le même édit, octroyait

aux élèves certains privilèges, entre autres l'exemption du service

militaire et la suppression de toutes les forges qui existaient

dans un rayon de trois lieues aux environs de la ville, afin de

prévenir par-là, disait-il, renchérissement du bois ; clause singulière,

au sujet de laquelle Chorier fait remarquer que le froid est ennemi

des fonctions de l'esprit. « Jusqu'en 1546, dit Berriat-Saint-Prix,

les professeurs grenoblois, quoique réduits aux rétributions des

grades, continuèrent seuls ce qu'on nommait les lectures ; mais,

cette année, ils éprouvèrent un obstacle singulier, qui donne une

idée des mœurs du temps. C'est dans le grand réfectoire et dans

l'une des chapelles des cordeliers que se faisaient ces lectures,

ceux-ci les ayant cédés à la ville à titre de prêt; mais, ajoute

le même auteur, comme chaque année ces religieux, sous prétexte

de pauvreté, demandaient au conseil de la ville et en obtenaient

une aumône, le conseil pensa sans doute que le prêt du réfectoire

et de la chapelle était, au fond, un louage dont il avait le droit

de requérir l'exécution et, de leur côté, les cordeliers ne voulaient

pas admettre ce droit. » A la Saint-Luc, c'est-à-dire au 18 octobre,

que rouvraient alors les études, les membres de l'université se

présentèrent aux portes du réfectoire et de la chapelle qu’ils les

trouvèrent fermées. Vainement les avocats et les consuls vinrent

prier les cordeliers de les ouvrir, les moines s'y refusèrent obstinément.

Alors le conseil arrêta qu'on irait sur-le-champ occuper, par force

ou autrement, le grand réfectoire. Aussitôt peuple et escholiers

'se portent en foule au couvent et forcent l'entrée du réfectoire.

Les cordeliers quoique surpris se défendent en gens de cœur les

bancs et la chaire volent en éclats ; les escholiers se battent

bravement, mais les moines restent maîtres du champ de bataille.

Alors les assaillants retournent au conseil, disant que les moines

ont fait grande résistance tant de parole que de faict, et ung cordelier

nommé frère Fiquet s'est touvés saignant par le front, ne sait-on

pas quel moyen. Peu touché de la blessure de frère Fiquet, le

conseil soumit l'affaire au parlement ; mais les parties s'étant

rapprochées, les moines rouvrirent leurs portes, et l'université

rentra en possession de sa chaire. Cependant sa fortune déclina

rapidement dans les guerres civiles qui l'agitèrent.

Un édit

de 1565 la réunit à l'université de Valence, qui, grâce à la protection

de Montluc et aux savantes leçons de Cujas et de Scaliger, jouissait

d'une grande renommée.

Après les guerres féodales, les guerres

religieuses. On sait que le massacre de Vassy survenu le Ier

mars 1562 fut le signal du soulèvement des protestants en Dauphiné.

Cependant, s'ils étaient en majorité à Valence, ils étaient en minorité

à Grenoble. C'est dans la maison d'un notaire et d'un marchand qu'avaient

eu lieu les premiers prêches. A la vue des progrès que les idées

nouvelles faisaient dans la ville, les consuls et les membres du

parlement, presque tous catholiques, avisèrent le parlement fit

dresser, dans les rues, sur les places et dans les carrefours, des

potences pour contraindre les calvinistes par la terreur ; mais

les succès du baron Adrets dans le Midi, dans le Vivarais et dans

le Viennois changèrent la face des choses. Des Adrets, étant à Valence,

fit signifier aux consuls de Grenoble d'avoir à « s'absenter de

la présente cité dans les vingt-quatre heures, sous peine d'être

pendus et estranglés. » Mais les consuls avaient déjà prévenu cet

ordre par la fuite. Bientôt l'un des capitaines du terrible baron,

Pierre de Theys, fit son entrée dans la ville les protestants se

ruèrent sur les églises ; ils n'épargnèrent ni la cathédrale ni

la chapelle delphinale de Saint-André les autels furent abattus,

les tombeaux des anciens dauphins de Viennois violés, les statues

des saints brisées jusqu'à l'image de saint Christophe qu'on traîna

par les rues de la ville, suivant l'expression d'un témoin oculaire,

irrévéremment et avec plusieurs insolences. Quant aux vases d'or

et d'argent, on les envoya, par ordre de des Adrets, à Valence,

pour y être fondus en testons du roi morveux, sorte de monnaie ainsi

appelée vulgairement à cause d'un trait que l'effigie du roi Charles

IX avait au-dessous du nez. Cependant Maugiron, lieutenant général

du Dauphiné, se fit ouvrir les portes de la ville, en 1562 ; mais

des Adrets ne tarda pas d'y rentrer à la tête de six mille hommes

qu'il logea chez les habitants. Il défendit aux catholiques l'exercice

de leur culte, et força le parlement à assister au prêche, sous

peine, pour chacun des membres, d'une amende de 1,600 livres. Plusieurs

eurent le courage de la payer, mais le plus grand nombre se rendit

au prêche, c'était les mettre dans une trop pénible alternative.

Deux lieutenants de Maugiron essayèrent, mais en vain, de reprendre

la ville. Maugiron lui-même y échoua en 1565. Cependant la paix

le remit la place sous la main du roi.

A la reprise des hostilités,

les protestants cherchèrent à s'en emparer de nouveau mais cette

fois ils furent moins heureux, quoique sous la conduite de deux

vaillants chefs, Montbrun et Lesdiguières. Après la mort de Montbrun,

Lesdiguières prit le commandement de la province et continua les

hostilités.

Catherine de Médicis tenta vainement de le gagner

: dans une entrevue qu'elle eut avec lui à Grenoble, en 1579. A

la mort de Henri III, Lesdiguières s'empara de Grenoble, où la Ligue

avait trouvé un parti puissant. Après avoir fait triompher dans

tout le Dauphiné la cause de Henri IV, et pacifié le pays par sa

sage administration, ce grand capitaine mourut en son château de

Vizille, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Cependant, la révocation

de l'édit de Nantes vint porter un coup mortel à cette ville, en

la dépeuplant d'un tiers de ses habitants.

Sous le règne de Louis

XV, le parlement dauphinois se signala par sa résistance aux édits

royaux, en défendant les libertés et les privilèges de la province.

Cœurs généreux, esprits fiers, caractères indépendants, noble race

entre toutes, tels étaient les Allobroges, tels sont encore leurs

descendants. C'est, en effet, dans les luttes nationales qu'à l'exemple

de leurs ancêtres les citoyens de Grenoble se signalèrent par leur

courage. Ils prirent, en 1788, l'initiative de la Révolution.

Après le célèbre lit de justice où les parlements furent supprimés,

et la cour plénière rétablie, les premiers ils s'armèrent pour la

défense des lois et des libertés publiques. C'était le 7 juin 1788,

les membres du parlement grenoblois venaient d’être arrachés de

leurs sièges par la force armée. Aussitôt les habitants s'insurgent

et livrent combat aux troupes massées dans les rues, pendant que

d'autres, du haut des toits, font pleuvoir sur elles une grêle de

tuiles, Déjà l'hôtel de ville est en leur pouvoir, quand, toutes

les cloches sonnant le tocsin, les habitants des faubourgs et les

montagnards arrivent et se joignent aux insurgés. Bientôt les soldats

refusent d'agir, et le commandant lui-même est contraint de capituler.

Telle fut cette journée, prélude du i4 juillet, et qu'on appela

la Journée des tuiles.

Plus tard, Napoléon, revenant de l'île d'Elbe,

trouva près de Grenoble la route barrée par sept ou huits cents

soldats, avant-garde d'un corps de six mille hommes que le gouvernement

royal rassemblait dans cette ville. « Napoléon, disent Messieurs.

Ferrand et Lamarque dans leur Histoire de la Révolution française,

envoya un de ses officiers d'ordonnance vers la colonne royale,

avec l'ordre de le faire reconnaître ; mais celui-ci dut se retirer

devant la menace qui lui fut faite de tirer sur lui, s'il insistait.

Alors Napoléon descendit de cheval et, s'avançant vers les troupes

royales « Soldats du 5ème de ligne, s'écria-t-il, s'il

en est un parmi vous qui veuille tuer son général, son empereur,

il le peut, me voilà 1 ! » A ces mots, il n'y eut qu'un cri parmi

les deux troupes. Après s'être réunies, elles se mirent en marche.

Napoléon entra dans Vizille, salué par les acclamations des habitants

et des paysans accourus des campagnes voisines. De Vizille il se

dirigea sur Grenoble. A la nouvelle de son approche, l'autorité

avait fait fermer les portes de la ville ; mais le peuple les fit

voler en éclats, et vint en offrir les débris à l'empereur. Son

entrée dans cette ville fut un véritable triomphe. Après Waterloo,

le 6 juillet 1815, assiégée par les armées alliées, Grenoble leur

opposa une résistance héroïque. C'est ainsi qu'elle eut la gloire

de tirer le premier et le dernier coup de canon pour l’indépendance

nationale, dans cette grande et mémorable campagne de 1789 à 1815.

Après tant de vicissitudes, la cité dauphinoise commençait à

reprendre son calme et sa prospérité, quand tout à coup, dans la

nuit du 4 au 5 mai 1816, éclata la conspiration bonapartiste qui

avait pour chef Paul Didier. Cette conspiration échoua, ceux des

insurgés qui furent pris comparurent devant la cour prévôtale, qui

les condamna à être passés par les armes, au champ de Mars. Didier

fut exécuté le 10 juin sur la place Grenette. Depuis ces journées

sanglantes, rien n'est venu troubler le repos de cette belle et

intéressante ville.

Grenoble est dans une situation charmante.

Propre, assez bien bâtie, elle s'élève dans la vallée de Graisivaudan,

au pied de hautes et belles montagnes, et sur l'Isère, qui la divise

en deux parties inégales l'une très resserrée entre la rivière et

la montagne, et ne formant qu'une seule grande rue ; l’autre, sur

la rive gauche de l'Isère large, spacieuse, quais magnifiques, rues

pavées en dalles elle s'étend dans la plaine et se nomme le quartier

de Bonne, du nom du connétable de Lesdiguières, qui l'agrandit,

l'embellit et la fortifia en 1191. Sa maison sert aujourd'hui d'hôtel

de ville ; la façade sur les jardins en est fort belle. La plus

ancienne église de Grenoble est celle de Saint Laurent sa cathédrale

Notre-Dame n'a pas de caractère : c'est un produit de toutes les

périodes archéologiques. Par sa position au confluent de deux rivières,

l'Isère et le Drac, cette ville ne pouvait que devenir considérable.

Au XVIème siècle, elle avait pour citadelle la Tour de

Rabot et la Bastille ; elles subsistent encore, mais tellement agrandies

et fortifiées, qu'elles font de Grenoble une place inexpugnable.

C'est le boulevard de la France du côté des Alpes. Cette forteresse

couronne la montagne qui domine la ville elle s'élève à 200 mètres

au-dessus de l'Isère, se compose de plusieurs étages de casemates

et de batteries, et couvre un mamelon séparé du mont voisin par

de profondes tranchées.

De ce point on peut prendre une idée

juste de la situation de la ville avec ses dix portes, dont deux

sur la rive gauche de l'Isère, la porte Saint-Laurent et la porte

de France, et les autres sur la rive droite celles de Créqui, Bonne,

-des Alpes, Très-Cloître, des Adieux, etc. L'œil plonge dans les

environs et même sur toute la vallée du Graisivaudan il suit le

cours de l'Isère et du Drac à travers les campagnes qu'ils fertilisent

il les voit se joindre au-dessous de la ville, qui se déploie dans

la vallée au pied de montagnes couronnées de rochers chargées de

neige. Par-dessus leur sommet s'élève la majestueuse cime du mont

Blanc.

A l'extrémité de la ville, sur le bord de l'Isère, on

remarque l'Arsenal, qui forme une autre espèce de citadelle. Sur

la place Grenette jaillit une fort belle fontaine elle se compose

d'un triple rang de bassins, dont le second, d'un seul bloc de marbre

de Sassenage, est soutenu par quatre groupes d'Amours portés par

des dauphins, œuvre du sculpteur dauphinois Sappey. Celles de la

place de la Cathédrale et de la place Saint-Louis ne sont pas moins

remarquables la dernière est ornée d'un obélisque supporté par quatre

sphinx d'un très bel effet.

Sur la place Saint-André s'élève

la statue de Bayard mourant. Citons encore la statue de Vaucanson

sur la place de ce nom ; le palais de justice, élevé par Louis XI

sur une partie de l'emplacement de l'ancien château des dauphins

le palais épiscopal, l'hôpital général.; le cours du Mail, promenade

charmante plantée de marronniers, dont le plus gros porte le nom

de Lesdiguières; le Jardin des plantes, le Jardin de ville, l'hôtel

de la préfecture; la bibliothèque, riche de 80 000 volumes et de

4 200 manuscrits; le musée, l'un des plus beaux de province; etc.

Avant la Révolution, il y avait près de cette ville un monastère

connu sous le nom de Montfleury, fondé pour des religieuses dominicaines

par le dernier dauphin, Humbert II, en 13-42: Ce prince leur abandonna

un de ses châteaux, dont elles firent leur habitation. Dans l'origine,

elles étaient toutes nobles, et le nombre fut porté jusqu'à cent

au XVIème siècle, il fut réduit à soixante-dix. Aujourd'hui,

ce couvent est occupé par les Dames du Sacré-Cœur.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.