Mont de Marsan - Préfecture des Lande

Retour

au Département

Mont de Marsan (Martianum, Mons Martiani)Les

débris d'un vieux temple de Mars, qui se voyaient sur la colline

qui domine le confluent de la Douze et de la Midou, out fait

donner le nom de Mont-de-Marsan à la ville qui s'éleva en cet

endroit. Cette ville doit son origine à Charlemagne, d'après

une vieille charte romane manuscrite. A son retour de sa malheureuse

expédition d'Espagne, ce monarque, passant par le pays des Landes

et voulant établir sa puissance dans ces contrées récemment

bouleversées, y créa, sous le nom de proconsulies, plusieurs

divisions administratives.La charte dit « Il forma aussi

la proconsulie de Marsan et lui bâtit une capitale le long de

la Douze et de la Midou, sur les ruines du temple ou de la citadelle

de Mars.» Charlemagne avait fortifié Mont-de-Marsan et l'avait

remplie d'hommes de guerre. Sans doute son dessein était de

l'opposer, comme une défense, aux attaques qui venaient soit

des Pyrénées, soit de l'Océan.

En 841, les Normands remontèrent

l'Adour et la Midouze, probablement plus navigable alors qu'aujourd'hui,

et assiégèrent la place. Le seigneur Déodat de Lobanner s'y

était enfermé avec des troupes nombreuses. Il fit avec succès

plusieurs sorties et brûla la flotte des pirates. Mais ceux-ci

finirent par s'emparer de la ville, la détruisirent, en dispersèrent

les débris et promenèrent la charrue à la place qu'elle avait

occupée. Au reste, leur victoire, déjà si vaillamment disputée,

fut encore payée cher par eux pendant la retraite, et il faut

convenir que peu de provinces de France déployèrent autant de

courage contre les terribles enfants de la Scandinavie. Attaqués

en chemin par le fils de Lobanner, puis par le duc de Gascogne

et le comte de Bigorre, ils perdirent une partie de leurs guerriers

et de leur butin.

Mont-de-Marsan avait disparu pour trois

siècles. Des forêts sauvages recouvraient son territoire, et

les ravages des brigands qui s'y réfugiaient avaient fait donner

à ce lieu le surnom de Maïï-Pas(mauvais pas). La famille de

Lobanner s'était retirée au château de Roquefort, et ce ne fut

qu'en 1141 qu'elle eut enfin l'idée de reconstruire la ville

anéantie par les Normands. Un certain Bérenger de Cantaloup

était en possession du territoire, et Pierre de Lobanner fut

obligé d'en acheter la cession, comme l'atteste un contrat écrit

en langue romane et dont voici la traduction :

« Moi, vicomte, dit Pierre de Lobanner,

j'ai résolu de rebâtir le chef-lieu de la vicomté, et cé serait

vraiment une honte si cet établissement avait lieu sur d'autres

terres que celles qui ont été désignées par l'empereur Karl.

Je viens donc à vous, requérant la vente des terres du Cap-de-Mards,

c'est-à-dire toute l'étendue du terrain d'en bas, depuis les

paroisses de Nonères, de plus le terrain de Bésart, compris

entre les rives de la Douze et du Midou, à droite et à gauche

jusqu'à leur jonction avec les jardins les trois habitations

qu'ils renferment, les ruines de la citadelle de Mards, que

les Normands ne purent enlever; en y ajoutant les terres au

midi, de l'autre côté du Midou, avec les grandes fontaines,

les cinq habitations, les jardins dans le bas, depuis l'extrémité

du terrain de Bésart, au nord des rigoles du Mont-Saint-Pierre;

y' compris encore les terres d'en bas de l'autre côté de la

Douze, exposées au midi, depuis la fontaine de la Dreyre jusqu'à

la jonction de la Douze et du Midou. »

A quoi Cantaloup

répond « Nous faisons serment que, n'étant en rien ni contraint,

ni déçu, ni trompé, ni foué, ni trahi, ni par crainte, ni par

mauvaise circonvention, ni machination à ce faire amener ni

conduit ; mais de notre spontanée liberté et science certaine

le faisons, et cela pour tous nos hoirs à venir, nos successeurs

et toute notre lignée pour les siècles des siècles, et ainsi

avons laissé, abandonné, résigné, et à vous, notre vicomte,

transporté aujourd'hui en légale donation lesdites terres de

Mars, et à votre mandement, notre puissant seigneur, nous vous

en faisons possesseur. »

En prenant possession du territoire

concédé, Pierre de Lobanner prononça ces paroles solennelles

« J'atteste votre âme, ô empereur Karl, que, voulant réédifier

cette ville au même lieu où vous l'aviez bâtie, en faveur du

premier de notre race, je le fais par gratitude et en votre

honneur, comme bienfaiteur de notre lignée. Que le Dieu tout-puissant

tienne aussi votre âme en sa paix, notre auteur Déodat de Lobanner

nous attestons que voulons rebâtir cette cité dans l'endroit

même où la renommée vous proclamera dans tous les siècles, à

cause de vos travaux merveilleux dans les terres étrangères

qui possèdént vos os. Les larmes de vos fils ne les accompagnèrent

pas au tombeau, mais votre lignée et les hommes de Marsan les

auront en mémoire éternelle. Soyez en paix, Déodat ! » Et

tous les habitants, le genou en terre, se sont écriés Soyez

en paix, Déodat « Cela dit, nous avons jeté dans les airs,

en signe de saisine, quatre poignées de terre, la première au

levant, l'autre au midi, la troisième au couchant et la dernière

au nord. Puis, dans les parties qui furent incendiées, nous

avons creusé la terre et nous y avons mis des pierres, des charbons,

des monnaies marquées, des réaux d'or et d'argent, ainsi que

des vicomteaux noirs, et le tout de nos propres mains aplani.

»

Peu de villes ont été fondées ou rebâties avec plus d'authenticité et de solennité. Celle-ci recruta ses habitants parmi ceux des bourgs de Saint Pierre et de Saint-Genès, qui descendaient eux-mêmes de l'ancienne population de Mont-de-Marsan. Cette émigration amena une rivalité entre l'abbé de Saint-Sever et l'évêque d'Aire. L'abbé, de qui dépendait le bourg de Saint-Genès, prétendait à la possession de l'église de Mont-de-Marsan ; l'évêque y prétendait en vertu de ses droits épiscopaux. Ils s'accommodètent tous deux au concile de Nogaro, où l'évêque se désista moyennant 130 sols morlâs. En même temps qu'il rebâtissait la ville, Pierre de Lobanner restaura l'ancienne abbaye de Saint-Jean de-la-Castelle. Il éleva aussi un fort pour protéger le Maii-Pas, qui cessa dès lors de mériter son nom.

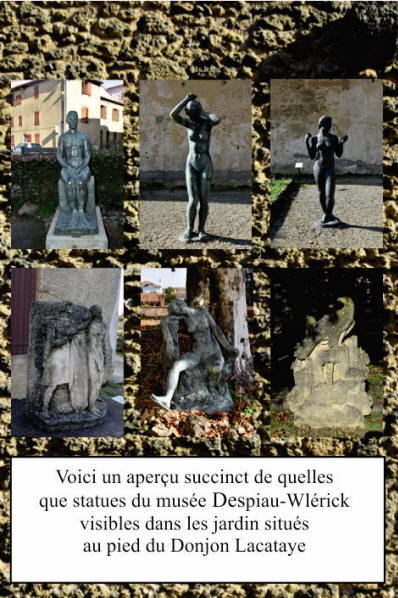

Installé depuis 1968 dans le « Donjon

Lacataye », ancienne "Caserne Lacaze [du nom d'un maire de notre

ville Antoine Lacaze (1803-1891) qui fit don, en 1860 de cette

bâtisse pour y loger une caserne], le musée porte le nom des

deux plus célèbres sculpteurs montois : Charles Despiau (1874-1946)

et Robert Wlérick (1882-1944).

Plus de 600 œuvres des artistes

de l'entre-deux-guerres font de ce musée la référence française

de la sculpture figurative.

Le bâtiment d'accueil du musée

(une ancienne chapelle), lui aussi édifié en pierres coquillières,

fait apparaître, sur sa façade orientale, une superbe rosace,

et il est décoré de verrières dues au maître-verrier d'Anglet,

Jean Lesquibe (1910-1995).

Plus tard, Gaston-Phoebus, comte de Béarn,

héritier des Lobanner, en fit construire un autre pour contenir

l'humeur, à ce qu'il paraît, trop remuante des habitants et

le baptisa Nou li bos (Tu ne l'y veux pas), à peu près

comme Anne de Bretagne nomma sa fameuse tour Quiquengrogne.

C'est lui aussi qui fonda, en 1270, de concert avec sa femme

Amate, le couvent de Beyries ou de Sainte-Claire, auquel il

concéda de nombreuses redevances sur la ville et le pays environnant.

L'histoire de Mont-de-Marsan est peu féconde en faits importants.

En 1268, il s'y tint une assemblée de seigneurs et d'évêques

qui ratifia et fit exécuter les donations promises à Constance,

fille de Gaston, lorsqu'elle avait épousé Henri d'Allemagne.

Au XVIème siècle, François Ier vint à

Mont-de-Marsan c'est là, le 6 juillet 1530, dans l'église du

couvent de Sainte-Claire, qu'il épousa Éléonore de Portugal.

C’est là que ses enfants, retenus en otage par Charles-Quint,

lui furent rendus, là enfin qu'il connut Mademoiselle d'Heilly,

si célèbre plus tard sous le nom de duchesse d'Étampes. Mont-de-Marsan

eut dans le même siècle une autre visite royale Jeanne d'Albret,

qui se rendait dans le Béarn pour y aller faire ses couches,

s'arrêta dans cette ville en 1553. Les habitants lui offrirent

une barrique de vin. Plus tard, se souvenant de ce bon accueil,

elle leur accorda toutes sortes de franchises et confirma leurs

coutumes, qui les exemptaient de tout impôt que les états n'auraient

pas consenti.

Ce n'était pas là le seul avantage que ces

coutumes procurassent aux citoyens de Mont-de-Marsan. Leurs

maires et leurs jurats avaient eu de tout temps la connaissance

des crimes et exerçaient, la justice haute, moyenne et basse.

Leur charte, publiée en 1604, leur reconnaît le droit de faire

des règlements de police, de convoquer les habitants sans attendre

le commandement du roi et du vicomte, afin de s'imposer à volonté.

Les calvinistes étaient-nombreux à Mont-de-Marsan. De bonne

heure ils prirent les armes, brûlèrent les croix et les images

et détruisirent les couvents.

Les religieuses de Sainte-Claire, voyant

leurs murs escaladés, n'eurent que le temps de se sauver avec

les reliques et les objets sacrés. Leur monastère fut brûlé

et démoli. Quand la paix de 1563 fut rompue, ce furent les catholiques

qui prirent l'avantage sous la conduite du seigneur de Ravignan.

Les protestants furent emprisonnés. Relâchés peu de temps après

par le lieutenant du roi, ils recommencèrent leurs violences,

si bien que le sénéchal Flamarens vint en personne occuper le

château. Pour faire-cesser les querelles religieuses, Henri

de Navarre, dès 1578, donna aux habitants un règlement conforme

aux principes de tolérance d'après les quels il donna plus tard

à toute la France l'édit de Nantes. « Ayant égard, y est-il

dit, au nombre des habitants d'une et d'autre religion, ordonnons

que les principaux d'entre eux, convoqués par le maire et les

jurats, éliront trente personnages des plus idoines, capables

et qualifiés qui se trouveront en ladite ville, tous natifs

et originaires d'icelle, si faire se peut, dont les vingt seront

catholiques et les dix de la religion réformée, lesquels trente

seront qualifiés conseillers de la ville et feront l'office

des affaires qui se traiteront à la maison commune, leur vie

durant. Ces conseillers présenteront douze candidats, dont huit

catholiques et quatre protestants ; les jurats nommeront parmi

eux le maire, mais il doit être confirmé par le roi. » Ce

règlement fut renouvelé en 1584 avec quelques dis- positions

nouvelles. L'une d'elles établissait que le père et le fils,

le beau-père et le gendre, les deux frères ne pouvaient siéger

ensemble parmi les jurats, une autre condamnait à vingt sols

d'amende le maire et les jurats qui ne se rendraient pas exactement

à l'assemblée au son de la cloche.

Le dernier acte des guerres

religieuses, sous Louis XIII, fut fatal à Mont-de-Marsan comme

à bien d'autres villes. Les protestants s'en étaient emparés.

Les troupes royales arrivèrent et se rendirent maîtresses du

château, qui fut démoli par l'ordre du roi. Au reste, les habitants

tenaient peu, ce semble, à la force de leur cité, car ils prêtèrent

eux-mêmes leurs bras à ce travail et remplacèrent leur citadelle

par une promenade. Ils furent encore entraînés un instant dans

la révolte pendant la Fronde ; mais, dès que le comte de Raillac

parut dans leur ville, ils jurèrent fidélité à la cause royale.

Bientôt ils accueillirent dans leurs murs le monarque, dont

l'autorité triomphait par toute la France. Louis XIV revenait

de Saint-Jean-de-Luz accompagné de Marie-Thérèse, dont il venait

de recevoir la main.

Au commencement du XVIIème

e siècle, la vicomté de Mont-de-Marsan était devenue pays d'états,

et l'assemblée se réunissait à Mont-de-Marsan. Outre ce changement

tout à son avantage, cette ville en subit quelques autres dans

sa constitution. Ceux qui furent opérés sous Louis XIII ne paraissent

pas avoir été dirigés contre les libertés municipales. Au contraire,

le maire devint électif et annuel; les officiers municipaux

ne purent être réélus qu'après quatre ans d'intervalle, dispositions

qui ne sembleraient pas indignes d'une république du moyen âge

et qu'on ne rencontre pas sans quelque étonnement sous le gouvernement

de Richelieu. Mais il faut reconnaître que Richelieu ne s'attaqua

guère qu'aux choses qui menaçaient le pouvoir royal d'un véritable

danger, l'indépendance des seigneurs et des provinces, les murs

des villes et les châteaux forts. Il se montra moins hostile

aux inoffensives institutions municipales, dont la royauté n'avait

rien à craindre.

Louis XIV alla plus loin son pouvoir n'ayant

plus d'ennemis sérieux à combattre à l'intérieur, il poursuivit

par instinct, jusque dans le moindre détail, tout ce qui offrait

quelque apparence de liberté et mit sous sa main tout ce qui

n'émanait pas directement de sa puissance. C'est ce qu'il fit

à Mont-de-Marsan lorsqu'il transforma en charges vénales et

héréditaires les fonctions jusque-là temporaires et électives.

Le dernier acte de l'ancienne municipalité

de Mont-de-Marsan dont nous ayons connaissance est la demande

qu'elle fit au gouvernement d'être autorisée à détruire ses

murs, dont l'étroite enceinte ne pouvait plus contenir aisément

sa population augmentée. Ce fut le maréchal de Montrevel qui

fut chargé de répondre, et nous avons sa lettre datée de 1726.

« Votre ville, messieurs, écrivit-il, est trop ouverte de tous

côtés pour que le service du roi puisse être intéressé en vous

permettant de faire l'ouverture que vous demandez depuis la

tour du château jusqu'au jardin du sieur de Prugne, puisque

cela pourra contribuer à diminuer les maladies que le défaut

de promenades pour prendre l'air vous procure, à ce que pensent

trois médecins et vos habitants. Vous pouvez donc vous donner

ce soulagement. » Les murailles furent ouvertes aussitôt, et

l'on fit des plantations qui formèrent la gracieuse promenade

connue sous le nom d'Allées Montrevel. C'est dans ces allées

que fut célébré, le 14 juillet 1790, autour d'une immense table

en fer à cheval, le banquet patriotique en l'honneur de l'anniversaire

de la prise de la Bastille. Mont-de-Marsan était devenu alors

le chef-lieu du département des Landes.

Pittoresquement situé

au milieu de bois de pins et de landes, au pied d'un coteau

sur lequel s'élève la gare, Mont-de-Marsan est le centre commercial

du pays, comme il l'était autrefois. Aujourd'hui, comme il y

a deux siècles, c'est l'entrepôt des vins et des eaux-de-vie

de l'Armagnac, et une route nouvelle a même facilité ses communications

avec ce pays. Elle reçoit aussi les vins et les blés de la Chalosse,

les bois et les résines des Landes. Par la Midouze, dont le

lit a été amélioré de nos jours, et surtout parle chemin de

fer, elle communique avec Bordeaux, Dax et Bayonne ; par ses

belles routes plantées d'arbres de haute futaie, avec Roquefort,

Tartas, Aire et Saint-Sever. On s'étonne après cela qu'une ville

si avantageusement partagée ne compte pas beaucoup plus de 9,310

habitants. D'un autre côté, on se demande comment une ville

si peu peuplée a pu se pourvoir de si nombreux établissements

d'utilité publique, qui en font une des villes importantes du

Midi. L'hôpital, l'église, la halle, la préfecture, la place,

le tribunal, les casernes, les prisons, les ponts sont autant

de constructions modernes fort convenables. La promenade appelée

Pépinière est un délicieux labyrinthe de verdure auquel la Douze

sert de ceinture. Il est fâcheux que les pins qui bornent l'horizon

empêchent le regard de s'égarer au loin sur les vastes landes.

Du reste, à part quelques tours carrées romanes, point d'antiquités

à Mont-de-Marsan ; ni vieux châteaux, ni vieilles églises. Il

paraît que lorsque l'on démolit le château on trouva dans l'épaisseur

d'une muraille de vieilles chartes écrites sur parchemin en

latin, en français et en gascon. Après en avoir extrait ce qu'on

put lire, on les mit dans une urne bien scellée, qui fut placée

dans les fondations de l'hôtel de la préfecture.

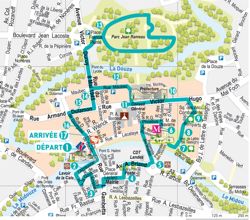

Promenade à Mont de Marsan

Si Mont de Marsan, comme beaucoup de villes de nos provinces, non pas un patrimoine historique remarquable, il n’en demeure pas moins que ces villes ont le charme désuet de nos provinces et se sont des lieux où la vie trépidante des grandes cités n’ont pas cours. La douceur de vie, un calme serein règne tout au long de nos promenades. Ce que l’on remarque surtout à Mont de Marsan se sont les multiples statues qui agrémentent nos promenades et que capture l’objectif de l’appareil photos. Des statues on en trouve partout, sur les places, sur les ponts, et même dans certaines rues.

L’explication en est toute simple, Mont de Marsan peut s’enorgueillir de possédé le musée Despiau Wlérick. Une des grandes figures du statuaire français. C’est ainsi que de très nombreuses œuvres de différents sculpteurs sont présentent dans la ville. L’une des plus surprenante est cette plongeuse qui du haut du pont Gisèle Halimi plonge dans les eaux de la Midou. Ce n’est qu’une parmi tant d’autres que le promeneur découvre aux fils de ses pas dans cette ville où règne un calme paisible. Une initiative intéressante de Mont de Marsan, c’est que chaque statue comporte un bref descriptif de l’œuvre, ainsi qu’une notice succincte de l’auteur.

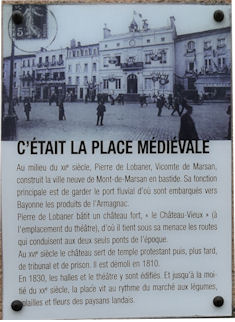

Sinon l’architecture

de mont de Marsan ne présente rien de bien exceptionnelle, ont

remarquera surtout le donjon Lacataille, qui abrite le musée

Despiau Wlérick et son jardin où sont installées de nombreuses

statues, les berges de la Midouze, un lieu de verdure avec de

nombreuses promenade que l’on découvre sur la passerelle du

Donjon. Les berges du Midou sont également un lieu de promenade

agréable. A découvrir dans ce lieu le curieux lavoir en retonde,

où de braves lavandières venaient échanger les derniers potins

de la commune.Autre lieu de promenade, l’ancien hôtel

de Ville sur la place Charles de Gaulle où se situait au Moyen

Age le « Château Vieux », forteresse destinée à protéger le

port et les ponts sur la Midouze, voie navigable jusqu’à Bayonne

permettant le transport des produits de l’Armagnac. Sur cette

place le château à disparu laissant la place à l’ancien hôtel

de ville et au théâtre. Au passage, n’hésitez pas à pénétrer

dans l’Eglise de la Madelaine dans laquelle vous découvrirez

de superbes peintures. A voir également la place Joseph Pancaut

une belle statue de Condorcet .

Remarque : A mont de Marsan

deux cours d’eau circulent et se rejoignent à l’aval du pont

des Droits de l’homme : La Douze et le Midou, à eux deux ils

donnent naissance à la Midouze, qui en allant grossir le cours

de l’Adour crée une voie navigable jusqu’à Bayonne.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.