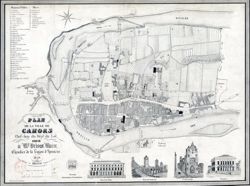

Cahors - Préfecture du Lot

Retour

au Département

Cahors (Divona Cadurcorum) était déjà célèbre

avant l'arrivée des Remains. Les Celtes l'appelaient Divona, c'est-à-dire

la divine fontaine (Diw, divine, wonan, fontaine). Ce nom, que d'autres

villes portaient également (Bordeaux, entre autres, au témoignage

d'Ausone) lui venait, pense-t-on, d'une fontaine tout proche de

la ville et qui a pris le nom de fontaine des Chartreux, depuis

que des moines de cet ordre s'y sont établis au temps passé. Il

faut entendre l’enthousiaste d’un habitant de Cahors qui a décrit

la ville et le département : rien n'est pur, rien n'est limpide,

comme cette belle fontaine, qui, après avoir fait tourner les quatre

roues d'un moulin, va verser sa transparente émeraude dans les eaux

souvent fangeuses du Lot et rien n'est imposant, rien n'est sombre

et poétique comme les rochers énormes qui forment au-dessus de son

bassin une voûte : pleine de ténèbres. « Quel dommage, s'écrie

cet admirateur ; que la belle Laure n'ait pas habité le chef-lieu

du Quercy au lieu de résider à Avignon, de célébrer la fontaine

de Vaucluse, Pétrarque aurait fixé son séjour à Cahors, il aurait

chanté la fontaine des Chartreux » Cette fontaine, en effet,

n'est point au-dessous de pareils éloges, et elle est tout à fait

digne d'avoir donné son nom à l'antique cité des Cadurques.

Après avoir pris part à la résistance nationale, les habitants de

Cahors se soumirent à César, qui récompensa leur courage du surnom

d'Eleuteri libres. Déjà industrieux avant la conquête romaine, ils

se trouvèrent tout à coup placés dans des conditions bien plus favorables

pour développer leur activité ingénieuse. On vanta par tout l'empire

la finesse et la beauté des toiles qu'ils fabriquaient l'élégance

et la commodité de leurs meubles ; ces lits de plumes dont ils sont

regardés comme les inventeurs, ces rubans de lin qu'ils avaient

su, les premiers, teindre de couleurs éclatantes ; surtout ces poteries

que les potiers cadurques façonnaient avec tant de délicatesse et

qui portaient le nom de Caduræ. Le gouvernement impérial traita

Cahors comme il convenait de traiter une ville si précieuse pour

les jouissances des maîtres du monde. Il l'éleva au rang de municipe,

et elle fut du nombre des soixante villes qui élevèrent un autel

à Auguste au confluent du Rhône et de la Saône. Quatre voies romaines,

à peu près dans la direction des quatre points cardinaux, la mirent

en communication avec Toulouse, Bordeaux, Périgueux, et Lyon par

Rodez. Un vaste aqueduc, que l'on croit avoir été construit sous

Constantin par l'architecte Polemius, et qui se prolongeait jusqu'à

six lieues de la ville; un forum, un pont, des thermes, consacrés

à Diane par Auguste et son gendre Agrippa, et dont il reste un portique

appelé par les habitants temple de Diane; un théâtre qu'on nommait

le cirque des Cadurques, également de l'époque d'Auguste, et dont

il ne subsiste plus rien depuis 1867 tels sont les différents ouvrages

dont fut ornée la Divona des Cadurques, désormais appelée Cadurcum.

Vers le milieu du IIIème siècle de l'ère chrétienne,

Cahors entendit prêcher l'Évangile par Genulfus, ou saint Genou,

qui fut son premier évêque. Il fit de nombreux miracles. Dès son

arrivée, il délivra des obsessions du démon le fils d'une veuve

qui lui avait offert une généreuse hospitalité. Un peu plus tard,

il ressuscita la fille d'un Cadurcien nommé Agilbert. Déjà il comptait

plusieurs prosélytes, lorsque le gouverneur de la ville, Dioscorus,

dont le devoir politique était de réprimer les chrétiens, fit appeler

devant son tribunal l'intrépide confesseur de la foi, le fit battre

de verges et jeter dans un four ardent avec plusieurs de ceux qu'il

avait convertis. Ce n'était pas la première fois que Dieu retirait

sains et saufs ses fidèles d'une si cruelle situation. Saint Genou

et ses disciples sortirent du four comme ils y étaient entrés. Cet

événement miraculeux ouvrit les yeux au peuple qui, par ses menaces,

obligea le gouverneur à respecter désormais des hommes si manifestement

protégés du ciel. Lui-même, Dioscorus, frappé bientôt d'une douleur

cruelle par la mort subite de son fils, et, se croyant sans doute

puni de ses rigueurs envers le saint, le supplia de ressusciter

son enfant. Saint Genou voulut lui rendre le bien pour le mal et

lui dit « Prends le cadavre par la main droite et pose-le sur

ses jambes. » A peine redressé, le cadavre marcha. Dioscorus

se convertit avec sa femme, ses parents, ses amis. Saint Genou,

après avoir installé le christianisme d'une manière si éclatante

à Cahors et avoir fondé, dit-on, la première église de la Daurade,

s'en alla prêcher l'Évangile dans le Berry avec le même succès,

et y mourut.

La cathédrale de Cahors s'est enrichie depuis de

plusieurs reliques de saint Genou, rapportées au XVIIème

siècle par des chanoines de la ville qui avaient fait un voyage

dans le nord de la France. On dit que le successeur de saint Genou

dans le siège épiscopal de Cahors fut ce fameux Exupère, rhéteur

de Bordeaux, célébré par Ausone. L'évêché de Cahors, après que Constantin

en eut réglé la circonscription, eut à peu près la même étendue

qu'autrefois le territoire de Divona et plus tard la province de

Quercy ; le Lot le partageait presque en deux parties égales. L'évêque

prit de bonne heure à Cahors, comme dans tous les municipes, une

grande importance qu'il est utile de remarquer parce qu'elle ne

cessa de croître jusque dans le moyen âge. Les révolutions politiques,

les guerres désastreuses, les changements de domination n'arrêtèrent

point ce progrès. Les Francs de Clovis se substituèrent aux Wisigoths.

Les rois rivaux qui se partagèrent son royaume se disputèrent les

armes à la main le midi de la France Cahors fut même prise, brûlée,

et ses murailles détruites par Théodebert en 573. On n'en voit pas

moins l'autorité épiscopale sortir de ces orages aussi ferme et

aussi respectée. Sous Dagobert, l'Evêque Rusticus fut assassiné

dans une émeute ; mais, dès l'épiscopat de son successeur, qui était

aussi son frère, saint Didier ou saint Géry (629-655), l'expiation

du crime fut imposée à la corporation des bouchers, soupçonnée de

l’avoir commis ; il fut établi que tous les ans, le jour consacré

à saint Étienne, patron de la cathédrale, deux bouchers placeraient

deux haches de bois aux angles du maître-autel et assisteraient

à l'office en restant tout le temps à genoux. Cette pénitence était

assez douce, il est vrai mais il fallait encore de la puissance

à l'évêque pour pouvoir imposer à une corporation redoutable une

humiliation qui s'est perpétuée pendant des siècles. Au reste, saint

Géry jouissait d'un crédit particulier à la cour du roi Dagobert

; ses richesses étaient si considérables qu'elles suffirent à relever

les murs de la ville, à y fonder des monastères, des édifices publics

et qu'il put encore laisser par testament à l'église cathédrale

; dix bourgs ou villages qui lui appartenaient dans le Quercy. Les

Normands ravagèrent Cahors. Elle passa aux comtes de Toulouse, leur

fut disputée par les rois d'Angleterre et leur demeura enfin. Dans

le court espace de temps pendant lequel Henri II en -fut possesseur,

il y établit pour gouverneur son chancelier, le fameux Thomas Becket,

qui fit environner la ville de murailles aujourd'hui détruites.

Au milieu de ces troubles et de ces tiraillements dont souffrit

la province disputée sans cesse entre les maîtres de la Guyenne

et les comtes de Toulouse, Cahors fut érigée en un comté particulier,

et son évêque, s'affermissant de plus en plus dans son pouvoir temporel

et prenant rang dans la hiérarchie féodale, s'en mit en possession.

Au temps de la croisade des Albigeois, Guillaume de Cardaillac était

évêque de Cahors. Il prêta serment à Simon de Montfort, combattit

sous sa bannière et, lorsque celui-ci fut assiégé dans Castelnaudary,

courut pour le délivrer. Mais le comte de Foix le mit en déroute,

et il fallut que Montfort sortît de la place et chargeât avec la

garnison pour rétablir la fortune des croisés en 1511. Ce fut, au

reste, ce même Guillaume qui, en cette même année, ayant renoncé

à la suzeraineté du comte de Toulouse pour se reconnaître l'homme

lige de Philippe-Auguste, prit publiquement les titres de comte

et baron de Cahors, et, comme signe de son pouvoir séculier dont

il venait de donner des preuves si belliqueuses, il adopta l'usage,

que ses successeurs perpétuèrent, de faire déposer sur l'autel,

près de l'évangile, toutes les fois qu'il officiait, une armure

complète d'homme d'armes: casque, cuirasse, brassards, glaive, cuissards,

gantelets, etc. Un autre usage, qui ne flattait pas moins l'orgueil

des prélats de Cahors, était celui qui, à l'entrée de chaque nouvel

évêque, obligeait le baron de Cessac, l'un des quatre barons vassaux

de l'évêque, à conduire sa mule par la bride jusqu'à la cathédrale,

nu tête, en camisole blanche, la jambe gauche vêtue et la droite

nue, puis à lui servir à boire à table ; ce seigneur, en récompense,

gardait pour lui la haquenée du prélat toute caparaçonnée et le

buffet qui avait servi à son repas de cérémonie, et qui devait valoir

3 000 livres.

L'évêque trouvait des sujets moins dociles dans

les bourgeois de Cahors, où le régime municipal se réveillait alors

comme dans toute la France. Les villes du Midi surtout, comme les

républiques italiennes, retrouvaient, sous les débris des institutions

romaines, toutes les traditions d'une antique industrie, qui étaient

pour elles des éléments de puissance tout préparés. Aussi leurs

bourgeois arrivèrent promptement à la richesse et à l'importance

politique. C'est un riche marchand de Cahors, Raymond de Salvanhac,

qui prêta de l'argent à Simon de Montfort pour la croisade. Dès

le siècle précédent, les seigneurs du voisinage, absolument comme

en Italie, sollicitaient le droit de bourgeoisie dans Cahors. La

population urbaine avait dans ses consuls, des magistrats qui défendaient

ses intérêts et la représentaient vis-à-vis de la puissance féodale

de l'évêque. En 1225, un différend s'éleva il y avait une cloche

que les consuls prétendaient avoir le droit de faire sonner sans

permission. L'évêque leur contestait ce droit. Ce débat paraît ridicule

au premier abord ; il n'en faut point rire pourtant, car il n'a

rien de commun avec le lutrin ; avoir une cloche au moyen âge, c'était

avoir une voix pour convoquer, au besoin pour soulever le peuple.

Raymond VII, qui venait de recouvrer ses États, passant à Cahors

cette même année, les consuls lui soumirent l'affaire. Naturellement

mal disposé pour les évêques qui depuis si longtemps empiétaient

sur les droits des comtes de Toulouse, il donna raison aux bourgeois

et profila de l'occasion pour ressaisir plusieurs des usurpations

épiscopales. Un autre conflit s'éleva en 1251. Les consuls eurent

le dessein fort légitime de faire construire un pont sur le Lot.

L'évêque Barthélemy s'y opposait, objectant que cette construction

lui ferait perdre les revenus de son bac. Il fallut, pour en finir,

lui accorder un droit de péage sur ce pont, qui fut achevé en 1283.

C'est celui qui est à l'est de la cathédrale et qu'on appelle encore

aujourd'hui Pont neuf, quoiqu'il soit le plus ancien de la ville.

Une autre question de pont mit encore aux prises l'évêque et la

municipalité. Si l'on en croit l'historien Cathala-Couture, que

M. Mary-Lafon déclare « être au-dessous de la critique, » mais dont

les assertions semblent justifiées en cette circonstance par l'inspection

que le savant archéologue Didron a faite du pont de Valentré, ce

pont remonterait à la seconde moitié du XIIIème siècle.

Ce serait ce même évêque Barthélemy qui l'aurait fait construire,

comme pour rivaliser avec les consuls. Dès l'an ,1254, il se serait

fait autoriser, par le pape Marlin IV, à prélever deux cents marcs

d'argent, sur les amendes imposées à tous ceux qui exigeaient de

leurs débiteurs au-delà de 20 pour 100 par an ceux-ci étaient nombreux,

en effet, et l'on connaît la célébrité des usuriers cahorsins au

moyen âge. Néanmoins l'expédient fut insuffisant, et l'évêque en

employa un autre dont les seigneurs et les rois ne se faisaient

point faute à cette époque il altéra les monnaies. Mais la population

cahorsine ne supporta point en silence ce vol déguisé à l'instigation

de ses consuls, elle se souleva et contraignit l'évêque à rétablir

l'ancien titre de la monnaie. Toute cette histoire tomberait dans

l'eau si l'on adoptait l'opinion contraire à celle de Cathala-Couture,

et qui veut que la construction du pont de Valentré ait été décidée

seulement en 1306, dans l'assemblée générale de la commune, commencée

en 1308 et achevée en 1378. Quoi qu'il en soit, le pont de Valentré

fut bâti tel qu'on le voit encore aujourd'hui. Il est en dos d'âne,

comme tous les ponts du moyen âge, l'arche du milieu formant le

point culminant. Trois tours canées, sous lesquelles on passe, s'élèvent

aux extrémités et au milieu. Il porte tous les caractères de l'architecture

du XIIIème siècle, et il frappa tellement Michelet, lorsqu'il

passa dans le Quercy il y a une cinquantaine d'années, qu'il pressa

vivement M Bazin, alors professeur de rhétorique au collège de Cahors,

de protéger ce monument auprès du conseil municipal : « Faites tous

vos efforts, lui dit-il, pour que ce pont, qui est réellement un

joyau historique, soit, par des soins intelligents, transmis intact,

de génération en génération. » Le pont de Valentré porte le nom

de l'architecte qui l'a bâti ; mais on l'appelle aussi le Pont du-Diable,

par suite d'une légende bizarre. On raconte que cet architecte,

ne pouvant venir à bout de son œuvre, eut recours à Satan et fit

un pacte avec lui. Satan s'engageait à l'aider par tous les moyens

et à lui obéir ponctuellement, quelque ordre qu'il en pût recevoir.

Le travail fini, l'âme de l'architecte en devait être le prix ;

mais si le démon, pour une cause quelconque, refusait de continuer

son assistance jusqu'au bout, il perdait tous ses droits sur le

prix en question. La besogne marcha vite avec un tel manœuvre. Pierres,

ciment, matériaux de toute espèce arrivaient par enchantement Satan

n'y épargnait point ses ailes et ne laissait point chômer les ouvriers.

Quand le pont fut presque fini « Çà, se dit en lui-même l'architecte,

voici le moment de songer à notre âme, afin que nous n'ayons point

fait un sot marché. » Et il s'arrêta à la ruse que voici. Il porta

un crible à son formidable associé « Ami, lui-dit-il, je t'ai trouvé

docile jusqu'ici, et tu sais que tu dois l'être jusqu'au bout. Prends

ce crible, laisse-le tel qu'il est et l'emploie à puiser l'eau que

tu porteras aux maçons pour délayer la chaux. » Le diable se mordit

les lèvres de dépit il tenta pourtant l'expérience, elle échoua

vingt fois : tout roi des enfers qu'il était, et tout rapide que

fût son vol, jamais crible n'a gardé l'eau, même celle du Lot, et

le sien était tout sec quand il arrivait. Confus, il vint avouer

sa défaite, mais jura de se venger de la malice humaine. A quelque

temps de là, en effet, lorsque les maçons eurent presque achevé

de construire la tour du milieu du pont, ils en trouvèrent l'anale

supérieur nord-est abattu. Étonnés, ils le reconstruisirent. Le

lendemain, il était encore renversé. Ils eurent beau faire, impossible

d'achever cette tour, encore incomplète aujourd'hui. Tous leshommes

du métier admirent la dureté du ciment employé à la construction

du pont de Valentré ; il surpasse le ciment romain c'est évidemment

un ciment de l'autre monde.

De nouveaux démêlés éclatèrent,

en 1287, entre les consuls et l'évêque Dieudonné de Barsal, qui

voulait leur enlever le droit de sceau, la garde des clefs, etc.

Ils résistèrent, alléguant qu'ils possédaient ces droits par suite

d'une concession royale : un arrêt du parlement de Paris leur donna

raison. Mais Philippe le Bel, qui intervenait à son profit partout

où des conflits éclataient suivant en cela l'habile politique des

premiers Capétiens, se tourna du côté de l'évêque, dès que celui-ci

(c'était le successeur de Barsal) lui eut offert de partager ses

droits sur la ville. On dressa, en 1306, un acte qui fut appelé

acte de pariage, et qui associait, en effet, la royauté à tous les

droits de l'évêque. Le sceau porta désormais la double empreinte

du roi et du prélat. Les consuls continuèrent d'exister, quoiqu'il

n'en fût point fait mention dans l'acte de pariage ; au reste, les

viguiers royaux, depuis lors présents dans la ville, apaisèrent

en général, par leur intervention pleine de conciliation et d'autorité,

les anciens différends près de recommencer. Cahors eut, à cette

époque, l'honneur d'envoyer un de ses enfants sur la chaire de Saint-Pierre

Jacques d'Ossa ou d'Euse, né à Cahors en 1244, fils de gentilhomme,

selon les uns, et de savetier, selon les autres, s'étant distingué

au service de l'archevêque d'Arles, obtint une chaire de jurisprudence

à l'université de Toulouse. Un fils de Robert d'Anjou, roi de Naples,

était alors évêque de cette ville, il remarqua le jeune Cahorsin

et le fit arriver aux évêchés de Fréjus et d'Avignon, puis à la

chancellerie du royaume de Naples, enfin au cardinalat. Le trône

pontifical étant devenu vacant en 1316, Jacques d'Euse fut désigné,

dans le conclave de Lyon, pour le remplir, et devint pape sous le

nom de Jean XXII. Il l'occupa jusqu'en 1334. Pendant tout son pontificat,

il ne cessa de donner à son pays natal des témoignages de son souvenir

et de sa prédilection, à ce point qu'il songea, dit-on, à y transférer

le Saint-Siège, que le schisme avait fait passer en France. Il fit

cardinaux plusieurs de ses compatriotes. Il acheta, moyennant deux

mille cinq cents florins d'or de Florence, les biens que les templiers

avaient possédés à Cahors, et y fonda, en 1328, le couvent de la

Chartreuse, où s'établirent aussitôt après un prieur et douze religieux,

venus de la Grande Chartreuse de Grenoble. En 1231, il fit bâtir

l'église de Saint-Barthélemy, et, la même année, il fonda à Cahors

une université composée des quatre Facultés de théologie, droit,

médecine et arts ou belles-lettres. Cette université subsista avec

éclat pendant quatre cent vingt-ans ; de savants théologiens et

de grands jurisconsultes en occupèrent les diverses chaires ; Roaldès,

Govea, Cujas, Jean Lacoste, Dominicy, etc. Elle comptait seize cents

élèves lorsqu'on la supprima en 175i, en la faisant rentrer dans

celle de Toulouse. Ses étudiants jouissaient de tous les mêmes privilèges

que ceux des universités de Paris et de Toulouse. La tour du pape

Jean XXII, appelée aussi tour Èze (Euse, par corruption), perpétue

aujourd'hui le souvenir du pontife né à Cahors. Elle s'élève au

bout de la rue qui traverse le faubourg de la Barre, en face de

la caserne ; ses petites fenêtres ogivales à colonnettes indiquent

son époque. Occupée successivement par les parents d'un pape, des

moines, des religieuses, elle a eu aussi le triste avantage de loger

le bourreau. Le prince Édouard s'y établit en 1360, après que le

traité de Brétigny eut cédé le Quercy à l'Angleterre. Choquée de

la dureté des Anglais, et particulièrement du gouverneur Jean Chandos,

Cahors se révolta. Comme elle ne reçut alors de la France aucun

secours, elle fut obligée de céder et de laisser rentrer les Anglais

; mais au siècle, en 1428, suivant elle les chassa définitivement.

Obligés de se retirer non seulement de la ville, mais des châteaux

de Concorès et de Mercuès, ils capitulèrent et rendirent la place

moyennant une pièce de damas et une faible somme d'argent. Cahors

rentra définitivement sous la domination française et fut réunie

au domaine de la couronne en 1471, après la mort du duc de Guyenne,

frère de Louis XI. Elle était au nombre des soixante-quatre villes

dont les députés assistèrent au couronnement de ce roi. Cahors,

qui avait donné le jour à un pape au XIVème siècle, vit

naître, à la fin du XVème une illustration d'un autre

genre, un poète célèbre. Clément Marot naquit en 1495, d'un père

normand, Jean Marot, de Caen, poète lui-même, et d'une mère probablement

cahorsine, du moins parlant la langue d'oc. Plus tard, en prison,

il écrivait

A bref parler, c'est Cahors en Quercy

Que

je laissay pour venir querre ici

Mille malheurs, auxquels ma

destinée

M'avoit submis. Car, une matinée,

N'ayant dix ans,

en France fus mené

Là où depuis me suis tant pourmené

Que

j'oubliai ma langue maternelle

Et grossement apprius la paternelle,

Langue françoise, ès grands cours estimée,

Laquelle enfin quelque

peu s'est limée.

L'existence de Marot fut agitée, comme

il s'en plaint. En il prit part à la bataille de Pavie, et fut fait

prisonnier par les Espagnols. A peine libre, il fut enfermé au Châtelet

comme suspect d'hérésie. Il dit quelque part que sa mie, avec laquelle

il s'était légèrement brouillé, l'accusa d'avoir fait gras en carême

et que c'est cela qui le conduisit en prison. Il y retourna un peu

plus tard pour avoir voulu délivrer un malheureux que les archers

emmenaient. Enfin, quoiqu'il protestât contre toute accusation d'hérésie

….. point ne suis luthériste,

Ne zuinglieu et moins anabaptiste

Bref celui suis qui croit, honore et prise

La saincte, vraye

et catholique Église,

Il n'en fut pas moins obligé, à

la fin, de se réfugier à Ferrare, à Venise, à Genève. Sa traduction

des Psaumes de David, à l'usage des Églises réformées, avait attiré

sur sa tête un dernier orage. Il mourut à Turin dans la misère,

en 1546. Jamet, un de ses amis et de ses imitateurs, fit pour lui

cette épitaphe remarquable, malgré son emphase :

Icy devant

au giron de sa mère

Gist des François le Virgile et l'Homère

Cy est couché et repose à l'envers

Le nonpareil des mieux disans

un vers;

Cy gist celuy que peu de terre cœuvre,

Qui toute France

enrichit de son œuvre,

Cy dort un mort qui toujours vif sera,

Tant que la France en français parlera ;

Brief, gist, repose

et dort en ce lieu-cy

Clément Marot de Cahors en Quercy.

Une rue de Cahors, celle qui joint la place au Dois ou place

de la Daurade à la cathédrale, porte aujourd'hui le nom de Clément

Marot. Si le poète cahorsin pencha vers les doctrines protestantes,

ce n'est point sa ville natale qui lui communiqua ce penchant. Les

réformés ayant voulu, pendant les guerres de religion, établir un

prêche à Cahors, dans la maison d'un certain d'Oriolle, le peuple

s'ameuta et y mit le feu. Ils n'y reparurent plus, depuis, que les

armes à la main, à la suite de Henri de Navarre, le futur Henri

IV. Ce prince avait épousé, en 1572, Marguerite de Valois, sœur

de Charles IX, dont la dot comprenait la ville de Cahors.

Depuis

son mariage, Henri n'avait point encore pu se faire ouvrir les portes

de cette cité. Il résolut de s'en emparer par surprise, et, dans

la nuit du 29 mai 1580, pendant un orage qui empêchait les habitants

de voir et d'entendre rien au dehors, il se présenta avec 1,500

hommes d'élite, devant le Pont-Neuf que défendaient deux tours,

une chaque extrémité. Des pétards appliqués aux portes de ces deux

tours les firent successivement tomber, et Henri, avec ses huguenots,

se précipita dans l'intérieur de la ville. Disons, en passant, que

depuis lors on donne souvent au Pont-Neuf le nom de Pont Henri IV.

Une résistance terrible attendait les envahisseurs. Le vaillant

baron de Vesins, sénéchal du Quercy, se présente avec 40 gentilshommes

et 300 arquebusiers. On se battit à bout portant, au milieu de l'obscurité

et des éclats de l'orage, Les catholiques virent tomber leur chef,

et ils allaient lâcher pied, quand une troupe de bourgeois survint

et ranima la lutte. Ce fut le tour des huguenots de céder. Déjà

ils repassaient le pont et on pressait le roi de Navarre de remonter

à cheval, quand celui-ci, indomptable, fit appeler du dehors le

capitaine Chouppes qui venait d'arriver avec de vieilles bandes,

après avoir fait quatorze lieues d'une traite. Chouppes ramena les

fuyards à coups d'épée, se précipita sur une barricade élevée par

les assiégés, l'enleva et marcha sur l'hôtel de ville qui tomba

en son pouvoir. Les Cahorsins se ralliaient devant le collège Pélegry

; il y courut ; mais toutes les rues étaient hérissées de barricades

; un feu terrible partait des fenêtres ; en deux jours on ne gagna

que de dix pas devant le collège ; enfin le quatrième on prit ce

bâtiment, et il fallut encore enlever ensuite quatorze barricades

défendues pied à pied. Malgré la présence du bon Henri, la tradition

raconte que pendant sept jours le sang coula dans la place escarpée

du palais de justice comme dans les rigoles d'une boucherie. Ses

lettres attestent, il est vrai, qu'il s'efforça ensuite de réparer

le mal, de bien approvisionner Cahors, et d'y empêcher la démolition

des monastères qu'on avait entreprise contre son intention. Toutefois,

on ne voit point qu'il ait réussi à s'attacher bien fortement les

Cahorsins, puisque, en 1589, à la sollicitation des députés du parlement

de Toulouse, ils se déclarèrent pour la Ligue. Avec ses troubles,

son existence agitée, Cahors perdit depuis ce moment sa prospérité

du moyen âge. On lui retira le privilège d'entrepôt pour les vins.

Le coup le plus rude fut la suppression de cette université qui

venait cependant de voir sortir de ses écoles un disciple bien illustre,

Fénelon. Une place plantée d'arbres porte aujourd'hui à Cahors le

nom de Place Fénelon. Une colonne s'y élève surmontée d'un buste

de ce grand prélat. Cahors n'est plus aujourd'hui une ville bien

importante, si ce n'est par les souvenirs. Sa cathédrale, dédiée

à saint Étienne, en est le monument le plus remarquable. On y trouve

la trace de bien des époques, non pas cependant du vil, siècle,

comme l'ont prétendu quelques-uns car il est probable que de l'église

primitive bâtie en ce lieu il ne reste plus rien dans l'édifice

actuel. Les traces d'architecture romane et particulièrement les

deux coupoles que l'on voit à l'intérieur paraissent être du XIème

siècle, époque où l'édifice aurait été bâti. On y voit, en outre,

du gothique du XIIIème et du XIVème siècle.

Le cloitre appartient au style gothique du XVIème siècle,

dont il a l'ornementation gracieuse et délicate.

L'église Saint-Urcisse,

qui date du XIIème et du XIIIème siècle, et

Notre-Dame qui ne remonte qu'au XIVème siècle, sont les

autres églises remarquables de Cahors. Les autres monuments du temps

passé sont le palais de Jean XXII et sa tour carrée dont nous avons

parlé plus haut ; le Château Royal, qui sert de prison, plusieurs

vieilles maisons fortes, la maison Roaldès ou de Henri IV, ainsi

que le collège Pélegry, datant du XVème siècle, la tour

de la Barre et les restes des anciens remparts. Il ne faut plus

chercher de traces du théâtre antique, elles ont disparu il y a

plusieurs années mais le pont Valentré, aujourd'hui rangé parmi

nos monuments historiques, a été restauré ; et non loin de là on

peut encore visiter la fontaine des Chartreux qui valut à Cahors

son nom gallo-romain de Divona. Sur le cours Fénelon s'élèvent les

statues de deux des plus intrépides généraux de Napoléon Ier

Joachim Murat et Bessières. Parmi les monuments modernes, nous citerons

la tour du lycée, les halles, les abattoirs, le pont Louis-Philippe

et le monument récemment élevé à la mémoire des mobiles morts pendant

la guerre de 1870-1871.

Cahors fait un commerce important des

vins de son territoire, qui, au temps de Henri IV, jouissaient d'une

grande réputation, et encore d'eaux-de-vie, de truffes noires, de

noix et d'huile de noix, de pommes et de tabacs.

Aux portes

de la ville et près du pont de Valentré, sur une colline d'où l'on

a une vue magnifique, la propriété dite de l'Ermitage offre aux

curieux une jolie chapelle, une galerie pavée de mosaïque et des

peintures murales.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.