Saint Lô - Préfecture de la Manche

Retour

au Département

Saint-Lô (Briovera, Sanctus Laudus),

Sur le territoire où est actuellement Saint-Lô existait un château,

celui de Briovire ou Briovère, qui devait son nom à sa situation

sur une pointe de terre dominant un cours d'eau. Auprès de ce château

se groupèrent quelques habitations qui, après l’établissement du

christianisme, prirent le nom de Saint-Étienne, puis celui de Sainte-Croix.

Saint Laud (sanctucs Laudus), par contraction saint Lô, cinquième

évêque de Coutances, affectionnait ce séjour et lui donna son nom.

Charlemagne fit réparer le château et entoura la ville de murailles

pour la mettre à l'abri des incursions des pirates du Nord. Les

Normands, en effet, assiégèrent cette ville ; repoussés une première

fois, ils revinrent en 890. Leur chef Rollon, désespérant d'emporter

la ville de vive force, fit couper un aqueduc qui fournissait de

l'eau à la place les habitants, pressés par la soif, furent obligés

de capituler ; on leur promit la vie et on les massacra au moment

où ils sortaient des murs, l'évêque fut au nombre des victimes,

et les Normands rasèrent les fortifications.

Saint-Lô, sans jouer

un rôle bien important dans l'histoire des guerres féodales, prospéra,

grâce à son industrie et à son commerce, et sa population, enrichie

par la fabrication du drap, se montait à 9 000 âmes quand Édouard

III, roi d'Angleterre, s'en empara en 1346. Quoique la ville démantelée

ne lui eût opposé aucune résistance, il la pilla, la ruina en un

instant, en emportant un riche butin consistant surtout en une quantité

considérable de draps.

Sous Charles V, ce fut à Saint-Lô que

se réunirent les troupes rassemblées par le roi de France pour châtier

Charles le Mauvais, roi de Navarre, et réduire les châteaux que

celui-ci possédait en Normandie. En 1417, la ville se rendit au

duc de Glocester. Les Anglais la possédèrent jusqu'en 1449 et elle

leur fut reprise cette année par le connétable de Richemond.

A l'époque de la Réforme, Saint-Lô, qui avait prospéré depuis l'expulsion

des Anglais et acquis une certaine importance, fut livrée de nouveau

à tous les malheurs de la guerre. La ville se prononça en partie

pour les idées nouvelles ; et, en 1562, les calvinistes y saccagèrent

les églises, dévastèrent les maisons de leurs adversaires, et relevèrent

les fortifications de la ville pour en faire, dans le Cotentin,

leur principale place de guerre. A la fin de la même année, les

Bretons, sous la conduite du comte d'Étampes, les en chassèrent

et exercèrent de cruelles vengeances contre les habitants.

Le

comte de Montgomery reprit Saint-Lô l'année suivante ce fut pour

la malheureuse cité le commencement de nombreuses et sanglantes

représailles. Rendue au roi par un édit de pacification, Saint-Lô

échappa aux horreurs de la Saint- Barthélemy, dont le gouverneur

de la basse Normandie, Matignon, sut préserver les villes de la

contrée. La ville fut reprise par Montgomery, qui, craignant d'y

être enfermé, s'en échappa de nuit, laissant le soin de la défense

à son lieutenant Briequeville-Colombières. Le siège dura six semaines

Montgomery, après avoir vainement essayé de tenir la campagne, avait

été obligé de capituler. Amené par Matignon sous les murs de Saint-Lô,

le prisonnier essaya vainement de déterminer Colombières à se rendre.

Celui-ci, lui reprochant cette faiblesse, répondit qu'il mourrait

à son poste. Il repoussa neuf assauts des troupes royales, réparant

la nuit les brèches que l'artillerie des assiégeants y avait pratiquées

pendant le jour, entraînant par son exemple les habitants et jusqu'aux

femmes à la défense de la place. Tout se disposait cependant dans

l'armée royale pour un dernier assaut ; Colombières se prépara à

y mourir, et amena près de lui sur la brèche ses deux jeunes enfants

armés tous deux d'un javelot « J'aime mieux, dit-il, qu'ils meurent

impollus et pleins d'honneur que de les abandonner aux mains des

infidèles et des apostats. » Malgré l'héroïque résistance des protestants,

la brèche fut emportée, Colombières tué d'un coup d'arquebuse ;

ses deux enfants furent épargnés et protégés par Matignon, mais

la ville fut livrée à toutes les horreurs de la guerre, et d'une

guerre de religion. Épuisée par ce massacre, elle s'effaça pendant

quelque temps mais, au XVIIème siècle, l'esprit indépendant

de ses habitants se manifesta de nouveau par des soulèvements causés

par l'excès des impôts.

Lors de la révocation de l'édit de Nantes,

les calvinistes de Saint-Lô furent cruellement persécutés ; une

grande partie s'échappèrent et réussirent à quitter la France. On

cite le jugement curieux qui condamne deux sœurs protestantes, Louise

et Madeleine Pezé, qui, arrêtées au moment où elles fuyaient la

persécution, furent condamnées à faire amende honorable en chemise,

à genoux, la torche au poing, conduites par le bourreau à demander

pardon à Dieu, au roi, à la justice, disant que, par opiniâtreté,

elles avaient voulu professer une prétendue religion. Elles furent

ensuite séparées et enfermées pour toujours.

Au XVIIIème

siècle, sauf quelques persécutions religieuses que le fanatisme

n'excusait plus, Saint-Lô jouit d'une grande tranquillité.

A

la fin de la Révolution, le chef-lieu du département, qui avait

d'abord été à Coutances, fut transféré à Saint-Lô.

Cette ville

est la patrie du cardinal Du Perron, qui joua un rôle important

sous Henri IV. Élevé dans le calvinisme, il l'abjura et dut sa haute

fortune à cette conversion autant qu'à ses talents comme diplomate

et à ses connaissances littéraires. Quoiqu'il ait publié un assez

grand nombre d'ouvrages de controverse, il est difficile de croire

au sérieux des convictions d'un homme qui faisait sa lecture habituelle

de Montaigne et de Rabelais. On peut penser du reste que les calvinistes,

qui l'ont traité d'intrigant sans foi et sans mœurs, avaient contre

lui de trop naturelles préventions pour être toujours justes à son

égard. Dans le piquant pamphlet de d'Aubigné, la Confession de Sancy,

Du Perron est fort maltraité. Saint-Lô est aussi la patrie du grand

astronome Le Verrier ; elle lui a élevé une statue sur une de ses

places. Pendant la Révolution, cette ville porta le nom de Rocher

de la Liberté.

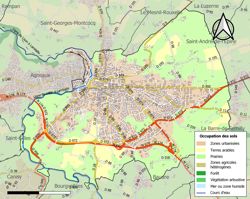

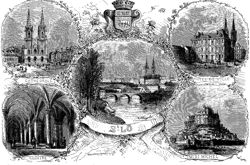

Saint-Lô s'élève sur une colline rocheuse d'environ

33 mètres d'altitude, qui domine à l'ouest la rive droite de la

Vire ; sur l'esplanade qui termine la colline sont la préfecture,

la cathédrale, le nouvel hôtel de ville, le musée, la bibliothèque

et les plus belles habitations. La rue principale est celle du Neufbourg

; d'autres rues tortueuses gravissent les pentes de la colline.

Cette ville possède deux églises ; l'ancienne cathédrale Notre-Dame,

qui date du XVème siècle, où l'on remarque une statue

de la Vierge dite du Pilier, objet d'une grande vénération dans

le pays, et à droite de l'abside une chaire extérieure en pierre

très délicatement sculptée, qui semble dater du XVème

siècle ; elle servait à annoncer au peuple, réuni dans le cimetière,

tous les actes de la juridiction épiscopale. Cette église, qui s'annonce

au loin par ses deux belles flèches est rangée au nombre de nos

monuments historiques. L'autre église, celle de Sainte-Croix, de

style roman, est toute moderne elle a été batie en 1860 elle a remplacé

une antique abbatiale fondée, dit-on, au temps de Charlemagne, et

dont les bâtiments monastiques, agrandis et réparés, sont occupés

par le dépôt d'étalons.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.