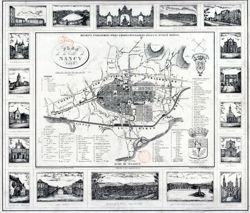

Nancy - préfecture de la Meurthe-et-Moselle

Retour

au Département

Autrefois, capitale de la Lorraine,

Nancy a tenu à garder son renom d'être une des plus belles villes

de France.

Toutes les étymologies qu'on a données du nom de Nancy

paraissent plus ou moins douteuses ; mais puisque la sagacité des

antiquaires s'est exercée sur ce sujet, nous devons citer au moins

une des opinions qui se sont produites, sans prétendre d'ailleurs

trancher une question sur laquelle des érudits distingués restent

encore divisés. « 11 y a assez d'apparence, dit dom Calmet, que

le nom Nancy Nanceïum , Nancey vient du celtique nant, qui

signifie un amas d'eau, une mare, un marais. Nous disons encore

dans ce pays-ci une noue, une naûe, une mare; on sait qu'à Nancy

il y avait autrefois une grande mare au lieu qu'occupe aujourd'hui

la carrière de la vieille ville. » Telle est l'opinion du savant

bénédictin, que l'ou nous permettra de consigner ici sans discussion.

C'est au XIème siècle que le nom de Nancy ou Nancey commence

à figurer dans les documents relatifs à l'histoire de Lorraine.

Le prince Oldéric, frère de Gérard d'Alsace, duc de Lorraine, est

appelé Oldéric de Nancy dans une charte de l'an 1069. Thierry, fils

de Gérard, fonda vers 1080 le prieuré de Notre-Dame, près de Nancy.

Enfin un acte du duc Simon, fils de Thierry, est daté du voisinage

de Nancy, datum in castro meo juxta Nanceïum. Quelques années

plus tard, le duc Matthieu Ier, troisième successeur

de Gérard d'Alsace, acquit de Drogon, petit-fils d'Oldéric, Nancy

en échange des seigneuries de Lenoncourt et de Rosières-aux-Salines;

c'est ainsi que l'illustre maison issue du frère de Gérard d'Alsace

prit le titre de Lenoncourt. Depuis cet échange, qui eut lieu vers

1153, Nancy parait avoir été la résidence habituelle des ducs de

Lorraine. Le duc Ferry II y mourut en 1213. Sous le règne de Thiébaut

1er, son fils et son successeur, Nancy fut incendiée

par le comte de Bar, qui faisait la guerre au duc de Lorraine de

concert avec l'empereur Frédéric II.

Au XIIème siècle,

Nancy obtint du duc Ferry III, en même temps que beaucoup d'autres

villes de la Lorraine, la loi de Beaumont. Le même prince se construisit

un palais au milieu de la ville. Au siècle suivant, vers 1329, le

duc Raoul fonda l'église collégiale de Saint-Georges, qui était

riche en reliques précieuses. Raoul déclare dans l'acte de fondation

que toutes les fois qu'un duc de Lorraine fera sa première entrée

à Nancy, il fera serment, dans l'Eglise Saint-Georges, de conserver

les droits et privilèges des chanoines, et y laissera son cheval

pour le chapitre.

En 1350, pendant la minorité de Jean Ier

et dans la guerre qui éclata entre la régente de Lorraine et Adhémar,

évêque de Metz, le belliqueux prélat arriva devant Nancy avec une

armée pour en faire le siège. Au bout de quelques jours, il renonça

à son projet, brûla les faubourgs de la ville et leva son camp.

C'est aussi sous le règne de Jean Ier' que l'enceinte

de Nancy fut agrandie ; la population devenait plus nombreuse depuis

que des franchises avaient été accordées à la ville ; il y avait

déjà à cette époque les Lombards marchands et prêtant et une confrérie

de marchands dont les statuts furent approuvés par Jean 1er.

Les travaux d'agrandissement commencés par ce prince furent continués

par son successeur Charles III, qui fit aussi dessécher les marais

voisins qui rendaient le séjour de la ville insalubre. La part que

prit le duc Charles à la rivalité de Wenceslas et de Robert, qui

se disputaient la couronne impériale, attira un ennemi redoutable

sous les murs de Nancy ; c'était Louis d'Orléans, frère dit roi

de France, qui s'était déclaré pour Wenceslas, taudis que Charles

III soutenait les prétentions de Robert. Louis d'Orléans ayant fait

une ligue puissante avec le duc de Bar, l'évêque de Verdun et d'autres

seigneurs, chargea son grand maréchal, le seigneur de Luxembourg,

d'attaquer la Lorraine ; mais l'expédition échoua complètement.

A la mort de Charles III (1431), son gendre René d'Angers, chef

de la dynastie angevine en Lorraine, fit une entrée triomphale à

Nancy, alla à l'église Saint-Georges, aux acclamations d'une foule

immense, et laissa son cheval aux chanoines suivant l'usage.

En 1444, Charles VII, qui méditait la conquête des Trois-Évêchés,

accomplie un siècle plus tard, vint en Lorraine et séjourna à Nancy

auprès de son beau-frère René. Ce fut dans cette ville que le roi

de France reçut une première fois les députés de Metz, qui essayèrent

de lui démontrer que Metz était complètement indépendante du royaume

de France, et auxquels il fit une réponse si hautaine.

L'année

suivante, pendant que Charles III était encore à Nancy, on y vit

arriver le duc de Suffolk, chargé par le roi d'Angleterre, Henri

VI, de demander en mariage Marguerite, fille de René. Cette union,

qui devait être si fatale à la belle Marguerite, fut célébrée par

de grandes fêtes avant le départ de la jeune princesse pour l'Angleterre.

Nancy éprouva de cruelles vicissitudes sous le règne de René II.

Charles le Téméraire, la terreur de son temps, le lion rugissant

parmi la forêt de l’Europe convoitait la Lorraine. La première

année de son règne, René II l'avait reçu magnifiquement à Nancy

lorsqu'il transportait de Flandre en Bourgogne le corps de son père,

Philippe le Bon ; mais peu de temps après Charles le Téméraire lui

imposait un traité qui ouvrait à ses troupes plusieurs places du

duché. René ne pouvait se méprendre sur les intentions du duc de

Bourgogne, et, comptant d'ailleurs sur l'appui de Louis XI, il lui

déclara la guerre. Au mois d'octobre 1475, Charles le Téméraire

parut devant Nancy. Ce n'était encore à cette époque qu'une ville

de peu d'étendue puisque Pierre de Blaru, l'auteur de la Nanceiade,

l'appelle parva et lui refuse presque le nom de ville. Cependant

elle était environnée de faubourgs, et ce fut dans un de ces faubourgs

que s'établirent le duc de Bourgogne et ses généraux. Mais la garnison

résista vigoureusement ; l'Italien Campo-Basso, qui dirigeait le

siège, était peut-être déjà secrètement d'accord avec les ennemis

de son maître. La ville ne se rendit que sur l'ordre même de René,

qui se voyait alors abandonné par Louis XI ; encore Charles le Téméraire

accorda-t-il une capitulation favorable. Il y fit son entrée le

30 novembre 1475. « Il se soumit, dit M. Michelet, à faire le serment

que faisaient les ducs de Lorraine, et il reçut celui des Lorrains

; il rendit la justice en personne comme le faisaient les ducs,

écoutant tout le monde infatigablement, tenant les portes de son

hôtel ouvertes, jour et nuit, accessible à toute heure. »

Pourquoi

le duc de Bourgogne montrait-il dans cette circonstance une douceur

et des ménagements si rares chez lui ? C'est que dans ses plans

d'ambition la Lorraine devait être le centre de son nouvel empire,

et Nancy sa capitale. Sa situation géographique semblait destiner

cette ville à ce rôle important, et puis Charles était fatigué de

l'indocilité des Flamands. Il déclara ses intentions aux états assemblés

dans Nancy au mois de décembre.

Mais, pendant que le Téméraire

se faisait battre à Granson et à Morat, René II reprenait les places

de la Lorraine et assiégeait Nancy, dont le gouvernent, le seigneur

de Bièvre, était obligé de capituler, en octobre 1476, après vingt

jours de tranchée. Quand les articles de la capitulation eurent

été réglés, Bièvre envoya au duc de Lorraine un pâté de chair de

cheval, en lui faisant dire que depuis plusieurs jours il en était

réduit à cette nourriture. René lui fit passer d'abondantes provisions.

Trois jours après il apprit que Charles le Téméraire venait de reparaître

en Lorraine ; le 25 octobre, les Bourguignons étaient devant Nancy.

René venait d'en sortir en promettant aux habitants que s'ils tenaient

pendant deux mois, il arriverait à leur secours. Il alla chercher

des troupes en Suisse. Cependant le siège continuait ; la situation

de Nancy était critique ; les murs étaient ruinés par l'artillerie

ennemie, et une cruelle disette régnait dans la ville ; il est vrai

que l'armée assiégeante ne souffrait pas moins : l'hiver, cette

année-là, fut terrible. Quatre cents hommes gelèrent dans la seule

nuit de Noël. Les chevaux crevaient ; le peu qui restait était malade

et languissant. Mais Charles le Téméraire tenait bon ; on venait

de lui annoncer que dans la ville on avait mangé tous les chevaux

et qu'on en était aux chiens et aux chats.

Cependant René s'avançait

vers Saint-Nicolas avec environ vingt mille hommes, et il savait

par Campo-Basso que le duc en avait à peine quatre mille en état

de combattre. « Le samedi soir 4 janvier, le Téméraire tenta un

dernier assaut que les affamés de Nancy repoussèrent, forts qu'ils

étaient d'espoir et de voir déjà sur les tours de Saint-Nicolas

les joyeux signaux de la délivrance. Le lendemain, par une grosse

neige, le duc quitta son camp en silence et s'en alla au-devant,

comptant fermer la route avec son artillerie. Il n'avait pas lui-même

beaucoup d'espérance ; comme il mettait son casque, le cimier tomba

de lui-même : « Hoc et est signum Dei », dit-il, et il monta sur

son grand cheval noir. Les Bourguignons trouvèrent d'abord un ruisseau

gonflé par les neiges fondantes ; il fallut y entrer, puis tout

gelés se mettre en ligne à attendre les Suisses.

Ceux-ci, gais

et garnis de chaude soupe, largement arrosés de vins, arrivaient

de Saint-Nicolas. Ces masses étaient tellement nombreuses, épaisses,

que tout en faisant front aux Bourguignons et les occupant tout

entiers, il fut aisé de détacher derrière un corps pour tourner

leur flanc comme à Morat, et pour s'emparer des hauteurs qui les

dominaient. Se voyant pris en flanc, les piétons lâchèrent pied.

Il n'y avait pas à songer à les retenir. Ils entendaient là-haut

le cor mugissant d'Unterwald, l'aigre cornet d'Uri leur cœur en

fut glacé, car à Morat ils l’avaient entendu. Ceux de Nancy qui

voyaient tout du haut des murs furent si éperdus de joie qu'ils

sortirent sans précaution ; il y en eut de tués par leurs amis les

Suisses, qui frappaient sans entendre. Une grande partie de la déroute

fut entrainée, par la pente du terrain, au confluent des deux ruisseaux,

près d'un étang glacé, La glace moins épaisse sur ces eaux courantes

ne portait pas les cavaliers. Là vint s'achever la triste fortune

de la maison de Bourgogne. »

S'il faut en croire la tradition,

ce fut le châtelain de Saint-Dié qui porta le coup mortel à Charles

le Téméraire le 5 janvier 1477. Le soir même, René entra dans Nancy

aux flambeaux. Les bourgeois avaient dressé dans la cour de son

palais un amas de têtes de chevaux, d'ânes, de chiens, de chats,

de rats, dont ils s'étaient nourris pendant le siège. Plusieurs

milliers de Bourguignons étaient restés sur le champ de bataille

; ils furent enterrés dans l'emplacement actuel de l'église de Bon-Secours

où fut élevée la chapelle des Bourguignons. La place où tomba Charles

le Téméraire est encore aujourd'hui marquée par une croix.

René,

pour reconnaître le zèle et la fidélité que lui avaient témoignés

les bourgeois de Nancy, leur accorda divers privilèges ; il les

exempta à perpétuité de la taille ordinaire et de tous les autres

droits, aides, charges, impôts ordinaires et extraordinaires. Cette

immunité était personnelle et le Bourgeois de Nancy en jouissait

dans toute l'étendue du duché. Par un acte de 1497, René reconnaît

encore que les bourgeois de Nancy ont racheté de son consentement

les tailles ordinaires qu'ils payaient aux églises Saint-Georges

et Saint-Nicolas. Ces privilèges et d'autres encore furent confirmés

à plusieurs reprises par ses successeurs. Dans les dernières années

de son règne, René II fit reconstruire le palais ducal élevé jadis

par Raoul ; il fit élever aussi l'église Saint-Nicolas et l'église

des Cordeliers ; enfin il fit paver entièrement les rues de sa capitale.

Le long règne du duc Charles III de 1545 à 1608 est une époque importante

dans l'histoire de Nancy. En 1552, le roi de France Henri II arrivait

en Lorraine suivant la convention qu'il avait faite avec les princes

luthériens d'Allemagne ligués contre Charles-Quint. Se méfiant de

la duchesse douairière Christine de Danemark, Henri II fit occuper

Nancy par le maréchal de Saint-André ; il y vint lui-même et fut

accueilli à grand honneur par le jeune duc Charles et les seigneurs

lorrains. L'administration de la Lorraine fut enlevée à la mère

du duc et donnée à son oncle, le prince de Vaudémont ; le jeune

Charles fut conduit à la cour de France pour être élevé entre les

enfants du roi qui lui destinait une de ses filles Claude de France.

Ce mariage fut célébré en 1559, et cette année Charles III quitta

Paris et revint à Nancy. Un des soins principaux de l'administration

de Charles III fut d'agrandir et d'embellir Nancy. Il fit faire

de nouvelles murailles à la ville ancienne et il fonda la ville

neuve. Il facilita par de sages mesures la construction des maisons,

et en moins de huit ans un grand nombre avaient été construites.

Son successeur Henri multiplia prodigieusement à Nancy les établissements

pieux. Le prince dévot songeait à se retirer dans un monastère quand

la mort le surprit. En 1625, les états de Lorraine furent réunis

à Nancy pour entendre l'abdication de François de Vaudémont, son

frère, en faveur de son fils Charles, qui avait épousé Nicole, fille

de Henri. Les intrigues de Charles IV donnèrent au gouvernement

français, alors dirigé par Richelieu, de trop justes motifs de ressentiment.

L'armée française investit Nancy une première fois en 1632 ; le

duc, disent les mémoires de Richelieu, avait promis partout de faire

merveilles, s'il était attaqué, et l'avait écrit particulièrement

aux dames auxquelles on ne peut dire beaucoup pour faire peu sans

confusion et sans honte. Malgré ces fanfaronnades, Charles IV s'humilia

et implora la paix, qui lui fut accordée mais, dès l'année suivante,

ce prince incorrigible fournissait à Richelieu de nouveaux prétextes

pour l'attaquer, et Louis XIII parut devant Nancy avec son terrible

ministre. Les préparatifs du siège furent poussés avec vigueur,

lorsque le cardinal François de Lorraine, frère du duc, vint signer

de sa part la promesse de remettre Nancy au roi sous trois jours

; mais, en même temps, Charles mandait secrètement au gouverneur

de ne pas ouvrir les portes sans un nouvel ordre signé de sa main.

D'ailleurs une de ses sœurs, la belle et intrigante princesse de

Phalsbourg, était dans la ville et animait le peuple à la résistance.

Richelieu, impatienté des délais et des subterfuges du duc, envoya

un corps- d'armée le poursuivre vers les Vosges. Charles IV parut

enfin céder ; il eut une entrevue avec Richelieu, se soumit aux

conditions qui lui furent dictées, et se laissa conduire par l'escorte

du cardinal au quartier du roi devant Nancy. Là il essaya encore

de gagner du temps en disputant sur l'interprétation des articles,

peut-être même pensait-il trouver moyen de se jeter du camp royal

dans la ville et de s'y défendre ; mais Richelieu le faisait surveiller,

et il fallut enfin qu'il expédiât au gouverneur un ordre en bonne

forme de livrer la ville. Le 24 septembre, la garnison lorraine

en sortit, et Louis XIII y fit son entrée le lendemain ; il y fut

rejoint par la reine Anne d'Autriche Les habitants furent désarmés.

Louis XIII, avant de retourner à Paris, fit commencer sous ses yeux

de nouvelles fortifications, et établit pour gouverneur de la ville

le comte de Frassac avec une garnison de six mille hommes et cinq

cents chevaux.

Nous avons raconté plus haut l'abdication de Charles

IV, le mariage précipité du cardinal François avec la princesse

Claude, l'enlèvement des nouveaux époux par le maréchal de La Force

et leur translation à Nancy. Ils parvinrent à s'éclipser, de cette

ville, habillés en paysans et portant chacun sur son dos une hotte

de fumier. C'est du mariage de François et de Claude de Lorraine

qu'est sortie la dynastie qui occupe aujourd'hui le trône impérial

d'Autriche.

Cependant Nancy devait rester bien des années au

pouvoir de la France. Ce fut pendant cette occupation que la ville

fut encore une fois ravagée par la peste.

Le traité de Vincennes

(1661) rendit Nancy à Charles IV, mais sous la réserve que les fortifications

seraient démolies. Ce ne fut qu'en 1663 que le duc rentra dans sa

capitale mais les misères de la guerre se faisaient cruellement

sentir à Nancy et dans les environs ; les terres n'étaient plus

cultivées, et les bêtes féroces s'étaient multipliées au point que

dans un seul hiver trois cent quinze loups furent tués autour de

Nancy. La Lorraine n'était pas au bout de ses souffrances. Dès 1670,

Louis XIV, averti que Charles IV traitait avec les ennemis de la

France, fit occuper Nancy par le maréchal de Créqui. La cour souveraine

de Lorraine fut supprimée et remplacée par un bailliage royal siégeant

à Nancy et relevant du parlement de Metz. Charles IV ne devait plus

revoir sa capitale il mourut en 1675.

L'occupation française continua

jusqu'au traité de Ryswick, signé le 20 juillet et le 30 octobre

1697, entre l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne et le Saint Empire

romain d'une part, et la France d'autre part. Il met fin à la guerre

de la ligue d'Augsbourg et reconnaît Guillaume III comme roi d'Angleterre

et qui rendit la Lorraine au duc Léopold. Cependant Léopold eut

le chagrin de voir encore une fois une garnison française à Nancy

pendant la guerre de la succession d'Espagne. Le duc se retira à

Lunéville, qui dès lors partagea l'importance de Nancy comme résidence

du souverain. C'est à Léopold que Nancy dut la fondation d'un théâtre

et un grand nombre de constructions nouvelles. C'est alors que furent

élevés beaucoup de ces hôtels qui donnent encore aujourd'hui à certaines

rues de Nancy un cachet de rare distinction. En 1717 furent jetés

les fondements d'un nouveau palais dont la face principale donnait

sur la carrière.

Après le règne très court de François IV, Stanislas

devint duc de Lorraine et fit son entrée solennelle à Nancy le 9

août,1737. Quelles qu'aient été les qualités de Stanislas, on ne

peut se défendre d'un profond regret en songeant que plusieurs des

plus vénérables monuments de Nancy furent détruits par ses ordres.

Mais, tout en regrettant que Nancy ait été dépouillé d'une partie

de ses antiques monuments, on doit louer le bon goût des constructions

nouvelles ordonnées par Stanislas.

En 1766, Nancy fut réunie

à la France. Au commencement de la Révolution cette ville fut le

théâtre de tristes événements. A la suite du soulèvement du régiment

suisse de Châteauvieux, le marquis de Bouillé, connu par son dévouement

à la cause royaliste, qui commandait alors dans l'est, accourut

à la tête de ses troupes et occupa militairement la ville. La répression

fut cruelle vingt-deux soldats suisses furent pendus, un fut roué

vif ; beaucoup d'autres furent condamnés aux galères. Le décret

du 17 janvier 1790 avait fait de Nancy le chef-lieu du département

de la Meurthe.

En 1814, la ville fut occupée par les Russes.

Au début de la guerre franco-allemande, dès le 13 août 1870, elle

tomba au pouvoir des troupes ennemies.

Par suite de l'annexion

de Strasbourg à l'Allemagne, Nancy a hérité de plusieurs établissements

importants dans l'ordre universitaire. Cette ville Possède aujourd'hui,

pour l'instruction supérieure une académie universitaire, une Faculté

de droit, une Faculté des sciences, une Faculté des lettres, une

école de médecine et de pharmacie ; pour l'instruction secondaire

un lycée pour l'instruction primaire une école normale primaire,

une école supérieure, des écoles d'adultes, de dessin, de peinture

et de sculpture ; à l'hôtel de ville, des écoles élémentaires de

garçons et de jeunes filles, des salles d'asile communales ou libres,

une institution privée et une école professionnelle.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.