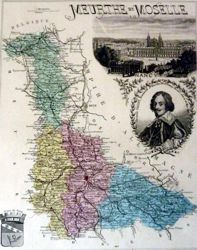

Histoire de la Meurthe-et-Moselle

Le département de Meurthe-et-Moselle

fut créé le 7 septembre 1871, à partir des territoires des départements

de la Meurthe et de la Moselle que le traité de Francfort avait

laissés à la France. Les arrondissements de la Meurthe (Lunéville,

Nancy et Toul), restés français comme celui de Briey en Moselle

furent associés pour constituer le nouveau département de la

Meurthe-et-Moselle. Les autres arrondissements de la Meurthe,

ceux de Château-Salins et de Sarrebourg, de même que le reste

de la Moselle, furent quant à eux rattachés à l'Empire allemand

jusqu'en 19181.

La limite actuelle entre les départements

de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle correspond précisément

à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1919. Cette limite

servit à nouveau de frontière de fait après l'annexion illégale

des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

par les nazis entre 1940 et 1944.

Histoire du département de la Meurthe-et-Moselle.

Adolphe JOANNE 1881

Les peuples qui habitèrent primitivement

le territoire actuel du département de Meurthe-et-Moselle furent

les Leuci ou Leukes, de la confédération des Belges, qui s’étendaient

le long du cours de la Meuse, de la Moselle et de la Seule.

Leur capitale était Toul, appelée Tullum, qui avait une importance

assez grande à l’époque de l’invasion de César. Ses habitants,

habiles à lancer les dards, prirent parti pour le conquérant.

Cette région fit ensuite partie de la cité de Toul, qui était

divisée en pagi ou cantons :

1° celui du Chaumontois, vaste

territoire compris entre les sources de la Moselle, de la Meurthe

et de la Sarre, jusqu’au confluent des deux premières rivières

au-dessus de Custines;

2° le Saintois, contrée qui comprenait

le pays de Vaudémont et était situé entre le Chaumontois et

le Toulois. Elle ne comptait alors aucune ville importante,

mais seulement quelques stations militaires et des établissements

agricoles sur le bord des rivières, comme Pompey, Champigneulles,

etc.

Les Romains la colonisèrent promptement. Toul, Scarponne

virent s’élever dans leurs murs de beaux monuments; des routes

sillonnèrent les campagnes: les voies les plus importantes étaient

celle venant de Reims par Toul, Scarponne et Metz, et trois

autres qui passaient aussi à Scarponne. Mais le sommet des montagnes

resta couvert de forêts.

Sous Constantin, le pays des Leuci,

avec ceux des Mediomatrici et des Treviri, forma la province

de la première Belgique. On éleva alors un grand nombre de camps

fortifiés sur la crête des montagnes et sur le bord de la Moselle,

de Bayon à Metz, pour arrêter les invasions des Germains. C’est

dans une de ces invasions, en 366, que Jovinus, général romain,

les défit non loin de Pont-à-Mousson.

Il existait alors

des établissements romains à Dieulouard, à Sion, hameau de Saxon,

qui était une ville, à Tantonville, à Lunéville, à Dommartin-lès-Toul,

à Villers et à Gondreville. A Blénod, était un fort en ligne

avec ceux de Saint-Mihiel et de Bagneux; à Chavigny, dans la

forêt, à la source du ruisseau de Bonne-Fontaine, s’élevait

un petit temple dédié à Hercule Bibax, auquel les Leukes paraissent

avoir voué un culte.

Le christianisme fut prêché chez les

Leukes au troisième siècle par saint Mansuy, qui fut le premier

évêque de Toul. Saint Euchaire fut martyrisé près de Pompey,

par ordre de Julien.

Tout était au quatrième siècle une place

importante, commerçante et bien fortifiée. Mais, au commencement

du cinquième siècle, cette ville fut saccagée par les Barbares

comme Metz. Trêves et Scarponne, détruite par Attila. Vers 450,

elle tomba au pouvoir des Francs, et, en 496, Clovis y passa.

A cette époque, le pays de Meurthe-et-Moselle dépendait du royaume

d’Austrasie, dont Metz était la capitale.

Sous les Mérovingiens,

la ville de Toul, qui avait été un municipe romain, passa avec

le pays sous le gouvernement des comtes, assistés de sept juges

ou échevins élus.

Pendant les guerres entre Dagobert Il,

roi d’Austrasie, et Théodoric III, roi de Neustrie, le pays

eut beaucoup à souffrir (vers 680) ; Toul fut prise et brûlée

plusieurs fois.

Les rois francs avaient des palais à Savonnières

et à Vendières, où ils venaient tenir des plaids et recevoir

leurs leudes.

Par le traité de Verdun (845), la Meuse devint

frontière de la France, et les terres de la rive droite furent

attribuées à l’empereur Lothaire; son fils, Lothaire II, premier

roi de Lorraine (855-869), donna son nom au pays. Il se tint

alors au palais royal de Savonnières, à deux kilomètres de Toul,

une grande assemblée politique et religieuse.

Les souverains

carlovingiens de France et d’Allemagne se disputèrent longtemps

la possession de la Lorraine, qui perdit le titre de royaume.

Toul fut prise et pillée, en 954, par les Hongrois, et, en 957,

par les soldats de Lothaire; Scarponne, un instant relevée,

eut le même sort.

Les évêques de Toul, qui avaient acquis

une grande puissance depuis le septième siècle, reçurent, en

928, d’Henri l’Oiseleur, empereur d’Allemagne, le comté de Toul

en fief. Leur diocèse avait une grande étendue. En 984, l’évêché

de Toul, distrait. de la Haute-Lorraine, formait une souveraineté

indépendante qui ne relevait que de l’empereur.

La Lorraine

mosellane, distraite de la Basse-Lorraine par le duc Brunon,

archevêque de Cologne, continua à avoir des ducs bénéficiaires

jusqu’en 1048 : Briey en faisait partie.

A cette époque,

la Haute-Lorraine fut constituée en duché et gouvernée par Gérard

d’Alsace et ses descendants jusqu’en 1451. Ces seigneurs furent

des amis fidèles de la France et moururent à son service.

En 1072, l’empereur Henri VI créa le comté de Vaudémont

en faveur de Gérard 1er. Gérard II augmenta la ville et y construisit

une tour près du château. Le fief relevait directement de l’empereur

; sa capitale était Vézelise, et le comté comprenait 57 villes

ou villages. Au douzième siècle, les bourgeois de Toul perdirent

une bataille assez considérable contre le comte de Vaudémont;

le château de Dieulouard fut pris deux fois par les Messins,

qui le rasèrent.

En 1112, Renaud, comte de Bar, ruina de

nouveau Scarponne, déjà détruite lors de l’invasion d’Attila.

Mathieu, duc de Lorraine, qui se distingua par sa charité envers

les pauvres, établit la capitale de son duché à Nancy (1153),

qui jusqu’alors n’était qu’un village et qui lui fut cédé par

Drogo, fils du sénéchal de Lorraine, en échange de la châtellenie

de Rosières et d’autres terres. La résidence des premiers ducs

avait été jusque-là à Saint-Dié. Mathieu fonda l’abbaye de Clairlieu

(1159). Liverdun fut affranchi en 1178 par l’évêque de Toul,

seigneur de ce lieu. C’est à la fin du douzième siècle que commence

à être connue en Lorraine la loi ou coutume de Beaumont-en-Argonne

cette fameuse loi de Beaumont, donnée en 1182 par Guillaume

de Champagne, archevêque de Reims, réglait les droits des seigneurs,

l’organisation municipale, la justice, la police, etc.

Au

treizième siècle, l’affranchissement des communes s’étend dans

la Lorraine, et la loi de Beaumont est accordée à un grand nombre

de villes et de villages. En 1200, Pont-Saint-Vincent la reçoit

d’Hugues, comte de Vaudémont, qui y avait bâti une ville neuve.

D’autres villes et villages la reçurent alors de leurs seigneurs,

comme Frouard (1255), Haumeville (1261), Saint-Nicolas-du-Port,

Nancy, Lunéville, Gerbéviller, du duc Ferry III (1265) ; Saxon

(1260). Essey et Maizerais furent affranchis et mis sous la

loi de Stenai par Thibaut, comte de Bar, en 1289.

Eu 1250, eut lieu, dans les plaines de

Frouard et de Champigneulles, une bataille sanglante entre Henri

II, comte de Bar, et Mathieu II, duc de Lorraine ; celui-ci

la perdit.

Le treizième siècle vit encore d’autres guerres

locales en 1250, entre les bourgeois de Toul et leur évêque;

entre Thibaud, comte de Bar, et les troupes de l’évêque de Metz,

qui brûlèrent Thiaucourt (1258). En 1288, Ferry III, duc de

Lorraine, qui, pendant son long règne, avait développé dans

ses états l’affranchissement des serfs, fut enlevé par des barons

de son duché dans les bois de Heys et emmené dans le château

de Maxéville, où il resta longtemps prisonnier.

Fn 1298,

le comte de Vaudémont, faisant la guerre au duc de Lorraine,

envahit la Lorraine avec 600 hommes et brûla Maxéville.Après

la ruine du château de Velaine, au treizième siècle, une nouvelle

ville s’éleva, celle de Vézelise, qui devint plus tard le chef-lieu

du comté de Vaudémont.

Au commencement du quatorzième siècle,

des guerres locales causent de grands dommages aux villages

de la Lorraine. Vers 1306, Laxou est brûlé par le comte de Vaudémont,

qui guerroyait contre le duc Thibaud II. En 1508, le même duc

bat devant Frouard Renaud de Bar, évêque de Metz, ligué avec

les comtes de Bar et de Salm ; ces derniers sont faits prisonniers

et l’évêque demande la paix. Les Toulois étaient alors fort

belliqueux; réunis aux Messins, ils mirent en déroute à Dieulouard

et à Gondreville cinquante gentilshommes du pays, qui leur avaient

déclaré la guerre à cause de leur esprit d’indépendance.

Toul était au quatorzième siècle sous la protection du roi de

France cependant, l’empereur Charles IV, qui était venu dans

cette ville en 1556, accorda, dix ans après, aux habitants une

charte confirmative de leurs privilèges, appelée la Bulle d’Or

à cause du sceau en or qui y était suspendu.

Les ducs de

Lorraine du quatorzième siècle combattent avec dévouement dans

les rangs de l’armée française. Ferry IV fut tué à la bataille

de Cassel (1328). Raoul, dit le Vaillant, après avoir bataillé

contre les Maures en Espagne et le comte de Montfort en Bretagne,

fut tué à la journée de Crécy (1346). Jean Ier chassa de ses

états les Grandes compagnies.

De nouvelles guerres locales troublèrent

encore la Lorraine au milieu du quatorzième siècle. Les Messins

l’envahirent (1350), en représailles des courses faites par

la duchesse Marie de mois sur leurs terres, ils prirent et pillèrent

le château de Frouard, et Rosières, qu’ils reprirent encore

vingt ans après.

La même année 1350, la duchesse de Lorraine

s’empara de Liverdun pour se venger des ravages que les troupes

de l’évêque de Toul avaient exercés en Lorraine. Cette ville

appartenait aux évêques de Toul, qui avaient le droit de battre

monnaie.

Les bourgeois de Toul se montrèrent plusieurs fois

très-belliqueux contre le duc Chartes Il. Ce prince ayant exigé

la somme de cent livres qui lui était due comme gardien de Toul,

les bourgeois la refusèrent. Le duc assiégea la ville, et les

bourgeois capitulèrent après deux mois de siège. En 1421, une

nouvelle querelle entre les Toulois et le duc ramena celui-ci

encore devant la ville, et les habitants se soumirent.

Les

ducs de Lorraine furent, au quinzième siècle, plus intimement

mêlés aux affaires de la France, et Chartes le Hardi donna sa

fille unique en mariage à René d’Anjou, prince français, déjà

assuré du duché de Bar et de la terre de Briey par son oncle

le cardinal, duc de ce pays. Mais les Bourguignons avaient en

Lorraine un allié, le comte de Vaudémont, neveu de Chartes le

Hardi, qui prétendit qu’en vertu de la loi salique le duché

de Lorraine lui appartenait. Vaincu à Bulgnéville (1431) par

Antoine de Vaudémont et les Bourguignons, René d’Anjou fut emmené

captif à Dijon, où il demeura longtemps prisonnier dans une

tour du palais des ducs qui existe encore. Les pays de Meurthe-et-Moselle

furent fort maltraités par les troupes des deux partis. Vézelise

fut pris et pillé (1425 et 1439). Enfin, la guerre se termina

par la médiation du roi de France qui engagea René à donner

sa fille à Ferry, fils de son adversaire, le comte Antoine de

Vaudémont (1441).

René II, fils de Ferry, hérita du duché

de Lorraine en 1475. Il fut le chef de la branche de Lorraine-Vaudémont,

qui gouverna le duché jusqu’en 1737.

La Lorraine eut alors

à subir la terrible invasion de Chartes le Téméraire, duc de

Bourgogne, qui rêvait la fondation d’un nouveau royaume par

la réunion de tous ses états disséminés sur la frontière de

la France, depuis le Rhône jusqu’à la mer du Nord. Dans ce but,

il voulait s’emparer de la Lorraine et faire de Nancy sa capitale.

Après s’être fait céder quelques places fortes et le libre passage

dans le duché de Lorraine, il témoigna de nouvelles prétentions,

auxquelles René, soutenu en secret par Louis XI, répondit par

une déclaration de guerre. Charles le Téméraire envahit bientôt

la Lorraine. Il entra à Toul, qui n’opposa pas de résistance,

prit Lunéville, Briey et Pont-à-Mousson. Nancy, assiégé, capitula

après une longue défense. Lorsqu’il eut terminé sa campagne

contre les Suisses, le duc de Bourgogne se tourna de nouveau

contre René; mais il fut mis en déroute à la bataille de Nancy,

où il fut tué (1476). Le théâtre principal de l’action fut sur

le territoire de Jarville, à 3 kilomètres de Nancy. « Le lendemain

soir de la bataille, dit Guizot, le comte de Campo-Basso amena

au duc René un jeune page romain qui, disait-il, avait vu de

loin tomber son maître et saurait bien retrouver la place. A

sa suite, on se dirigea vers un étang voisin de la ville; là,

à demi enfoncés dans la vase de l’étang, étaient quelques cadavres

dépouillés. Une pauvre blanchisseuse s’était, comme les autres,

mise à cette recherche; elle aperçut briller la pierre d’un

anneau au doigt d’un cadavre dmt on ne voyait pas la face; elle

avança et retourna le corps:

« Ah! mon prince ! » s’écria-t-elle;

on accourut; en dégageant la tête de la glace où elle était

prise, la peau s’enleva ; une large blessure se découvrit. En

examinant le corps avec son médecin, son chapelain, Olivier

de la Marche, son chambellan, et plusieurs valets de chambre

reconnurent sans hésiter le duc Charles ; des signes certains,

entre autres la cicatrice de la blessure qu’il avait reçue à

Montlhéry et deux dents qui lui manquaient, mirent leur affirmation

hors de doute. » Une croix commémorative s’élève encore sur

le lieu où se passa l’événement.

C’est au duc René II que

Nancy doit sa première administration municipale; jusque-là

la ville avait peu d’importance; sous ce prince, elle prit un

certain accroissement. Le duc René II ayant doté son fils Claude

de grandes possessions en Champagne, en Picardie et dans d’autres

provinces, celui-ci se fixa à la cour de Fiance, devint un serviteur

actif du roi, et ses descendants se mêlèrent, au seizième siècle,

à tous les troubles de ce pays.

En 1522, la peste sévit

cruellement à Toul ; plus de 350 personnes périrent en deux

mois. Cette ville comptait alors 5000 habitants. Deux fois encore,

quelques années après, cette épidémie éprouva la malheureuse

ville. Charles-Quint y lit une entrée solennelle en 1544, et

les habitants lui prêtèrent serment de fidélité. Mais, l’année

suivante, les Toulois, encouragés par le cardinal de Lorraine,

passèrent un traité portant reconnaissance perpétuelle du roi

de France pour leur protecteur. Eu 1552, le roi Henri II prit

possession de Toul ; cependant l’union officielle de cette ville

et de son territoire à la France n’eut lieu qu’en 1648.

Chartes III, duc de Lorraine, qui régna de longues années (1545-1608),

s’appliqua à maintenir, autant qu’il put, la paix dans ses états,

malgré les dangers qu’il courait dans les guerres répétées entre

François Ier et Charles-Quint, et les troubles suscités pal

les guerres de religion. Il embellit Nancy, la fortifia y fonda

la ville neuve et mérita des Lorrains le surnom de Grand.

En 1552, le roi Henri II, allié avec les princes protestants

d’Allemagne contre Charles-Quint, arrive devant Metz et s’en

empare par surprise : Toul et Verdun tombent aussi en son pouvoir,

et le roi déclare qu’il veut réunir à la monarchie ces trois

villes, qui couvraient la Champagne. La Lorraine, malgré sa

neutralité, est occupée par son armée. Mais bientôt après, la

même année, l’empereur d’Allemagne recommence la guerre et marche

contre Metz avec 60,000 hommes. Le duc François de Guise la

défend avec héroïsme, et Charles-Quint est obligé d’en lever

le siège. C’est pendant ce siège que fut livré un combat au

faubourg Saint-Nicolas de Nancy entre Charles, duc d’Aumale,

et René de Rohan, avec 200 gentilshommes français et lorrains,

contre Albert, marquis de Brandebourg, à la tête d’une bande

d’aventuriers. René de Rohan y fut tué. Toul fut aussi menacé

par les Impériaux, mais sans succès.

La ville de Pont-à-Mousson dut au duc

Charles III la création d’une grande institution, l’Université,

qui date de 1572. Cette Université devint célèbre et florissante:

en 1608, elle était fréquentée par plus de 1600 élèves des familles

les plus illustres, sans compter 400 étudiants en droit et en

médecine Les Jésuites y dirigeaient l’enseignement littéraire.

Les troubles de la Ligue se firent sentir en Lorraine. Toul

fut assiégée et prise par les Ligueurs, qui la perdirent peu

après (1587). Pendant les guerres de ce temps, les princes protestants

d’Allemagne envahirent la Lorraine avec 30,000 hommes, prirent

Sarrebourg, incendièrent les faubourgs de Blâmont, qu'ils ne

purent prendre, et vinrent près de Pont-Saint-Vincent offrir

la bataille aux ducs de Lorraine et de Guise, dont l’armée était

bien inférieure en nombre à la leur. Ces princes par leur bonne

contenance et leurs manœuvres, purent éviter une déroute assurée.

Maizières fut alors brûlé par le duc de Bouillon.

C’est

à Nancy que les princes lorrains, assemblés avec d’autres seigneurs

ligueurs, dressèrent une remontrance au roi Henri III, pour

le déterminer à se déclarer chef de la Ligue (1589).

En

1590, les seigneurs, conduits par le duc Charles III, s’emparent

de Toul, après six jours de siège. Cette ville, qui avait beaucoup

souffert pendant les guerres civiles, se soumit à Henri IV,

qui la restaura et qui, en 1603, y fut reçu avec magnificence.

Le duc Charles III apporta encore de grandes réformes daims

l’organisation judiciaire. Il ordonna qu’il y eût des plaids

annuels dans la quinzaine après la Saint-Remy, dans chaque ville

et village de ses domaines et de ses vassaux. Son ordonnance

entre dans les plus grands détails sur les différents services

judiciaires, les fonctions des maires et autres gouverneurs

des villages, la police, etc. (1598).

Pendant le dix-septième

siècle, les pays du département de Meurthe-et-Moselle furent

victimes de guerres incessantes, provoquées par l’imprudence

du duc Chartes IV de Lorraine, esprit remuant et aventureux.

Ce prince, par ses intrigues avec les seigneurs contre Richelieu,

causa l’invasion de son territoire par les armées françaises.

Louis XIII envahit la Lorraine en 1631; ses armées ravagèrent

la contrée et s’emparèrent de Nancy, qui fut démantelée et appauvrie

par la famine et la peste. Le roi, qui occupa longtemps la Lorraine,

fit démanteler presque tous les châteaux forts du pays, tels

que Frouard, Pompey, Vézelise, Deneuvre et autres (1633-1636).

D’autres châteaux furent encore détruits par l’invasion des

Suédois, alliés de la France, en 1635. Saint-Nicolas-du-Port

fut pillé et incendié par eux.

En 1641, Louis XIII créa

à Toul un bailliage royal, et cette ville fut, réunie définitivement

à la France par le traité de Munster (1648). Le même bailliage

fut érigé en siége présidial pour le jugement en appel des causes

majeures (1685). Le ressort de ce siège était très-étendu ;

il fut restreint au seul Toulois par le traité de Riswyck.

Louis XIV, qui, comme Richelieu et Mazarin, convoitait la

Lorraine et cherchait une occasion pour la réunir à la couronne,

obtint du duc Charles IV, qui n’avait pas d’enfants, que ses

états seraient après sa mort réunis à la France. Son neveu le

prince Charles s’opposa à ce projet; le duc refusa d’y donner

suite et se jeta dans les bras des ennemis de la France. Mais

bientôt Louis XIV s’empara du duché (1670), qui fut pendant

les guerres de ce prince à l’abri des invasions allemandes,

mais pressuré sans pitié par les soldats français, qui démantelèrent

Lunéville.

Il ne lut rendu à ses vieux souverains

que par le traité de Riswyck, passé entre la France et l’Empire,

en 1697. Il faut en excepter des parties importantes de la Lorraine

allemande, abandonnées par le duc Charles, pour être après lui

irrévocablement et à toujours unies et incorporées à la couronne

de France.

A partir de cette époque, la contrée se releva

de ses ruines grâce à la bonne administration du duc Léopold

(1690-1729), qui fit une paix définitive avec le roi de France.

La paix, qui dura pendant tout son long règne, lui facilita

l’exécution de ses projets. En 1702, il établit le siége de

son gouvernement à Lunéville, qu’il releva de ses ruines. Le

palais que l’on y admire encore fut construit sur les dessins

du célèbre Boffrand, son architecte. Les faubourgs, l’hôpital,

les ponts sur la Vezouse furent restaurés. Le duc créa à Lunéville

un bailliage d’un ressort étendu. Il ne négligea pas non plus

la ville de Nancy, qu’il embellit et où il autorisa l’établissement

de la maison des Orphelines.

D’autre part, les fortifications

de Longwy (1682) et de Toul (1700) furent reconstruites par

Vauban, sur l’ordre de Louis XIV.

En vertu du traité de

Vienne (1736), le duc François II céda la Lorraine à Stanislas,

roi détrôné de Pologne, beau-père de Louis XV, et il reçut en

échange le duché de Toscane. Il fut stipulé dans cet acte, avec

le consentement de l’empereur d’Allemagne, que, après la mort

du vieux roi, la Lorraine reviendrait à la France.

L’installation

du roi Stanislas (1737) fut le commencement d’une ère de prospérité

sans égale pour la Lorraine, et qui valut au roi l’affection

de ses nouveaux sujets, d’abord peu favorables à ce nouveau

régime, qui s’annonçait en effet comme une transition à leur

réunion à la France.

Stanislas combla la Lorraine de nombreux

bienfaits. Les sciences et les arts, déjà florissants sous Charles

III et encouragés par le duc Léopold, reçurent de lui une plus

vive impulsion. Une bibliothèque publique fondée dans l’ancien

château de Nancy avec un caractère littéraire, amena la création

de la Société royale des sciences et belles-lettres (1751).

Stanislas établit le collège royal des médecins de Nancy et

celui des chirurgiens. Il donna 220,000 livres pour en employer

le revenu à des achats de grains destinés à secourir ses pauvres

sujets de Lorraine et de Bar, et à l’hospice Saint-Julien une

pareille somme pour la fondation de vingt-quatre places destinées

à de pauvres orphelins. Il embellit Lunéville, dont il fit son

séjour de prédilection. Il décora aussi Nancy de monuments avec

le concours des architectes Boffrand, Héré et Mique.

Le

roi Stanislas mourut à Lunéville des suites d’un accident, en

1766, généralement regretté de ses sujets.

Il s’accomplit

encore en Lorraine, dans les pays soumis à l’administration

française, des faits intéressants que nous devons signaler.

Les usages locaux de Toul et du pays toulois furent rédigés

en 1762. La ville de Baccarat vit s’établir dans son sein, en

1764, une usine appelée les verreries de Sainte-Anne, qui fut

le début des grandes manufactures de verreries et de glaces

actuelles si renommées dans le monde entier. En 1768, le château

de Lunéville fut converti en casernes où l’on put loger 6,000

chevaux. En 1770, l’ingénieur Meschini construisit à Toul le

nouveau pont sur la Moselle. La suppression de l’ordre des Jésuites

en France amena, en 1768, la translation de l’Université de

Pont-à-Mousson à Nancy. Le roi établit à Pont-à-Mousson une

école militaire annexée au collège, pour compenser la perte

qu’éprouvait cette ville (1776).

A la mort de Stanislas, la Lorraine fut

donc défînitivement réunie à la France. Elle avait la même étendue

qu’à la fin du seizième siècle, et comprenait le bailliage d’Allemagne,

aujourd’hui la Lorraine allemande, comme la Lorraine française.

Le département de Meurthe-et-Moselle était compris dans le bailliage

présidial de Nancy. Nancy était, vers la fin du dix-huitième

siècle, le siège d’une intendance de la généralité de Lorraine

et la résidence du commandant général des duchés de Lorraine

et de Bar.

Il y avait une cour souveraine de justice, des

chambres des comptes et des aides; un hôtel des monnaies et

une maîtrise générale des eaux et forêts.

En 1775, eut lieu

le démembrement du diocèse de Toul, qui était l’un des plus

vastes de l’Europe. Louis XV, voulant donner à Nancy un plus

grand éclat, obtint du pape qu’il y serait érigé un évêché,

en même temps qu’un second évêché à Saint-Dié. Le diocèse de

Toul fut considérablement réduit pour former ces nouveaux diocèses.

La Lorraine ne perdit pas sans regrets son autonomie; mais

elle fut bientôt appelée à jouer un noble rôle dans les destinées

de la patrie française pendant et depuis la révolution de 1789,

quoique ces premières années d’une ère nouvelle aient été un

peu troublées par de malheureux événements comme la révolte,

on 1790, du régiment suisse de Châteauvieux et de deux autres

régiments à Nancy, contre lesquels le général de Bouillé exerça

une répression terrible. C’est dans cette émeute que le jeune

Desilles, officier du régiment du roi, mourut percé de balles

dans le moment où, se jetant sur les canons, il voulait arrêter

l’effusion du sang.

Le département de Meurthe-et-Moselle

vit, en 1801; signer à Lunéville la paix de ce nom, entre la

France et l’Allemagne. Par ce traité, la rive gauche du Rhin

fut cédée à la France. Ses volontaires prirent une part glorieuse

aux grandes guerres de l’Empire, et plusieurs généraux distingués,

tels que Drouot, Pouget, Gouvion Saint-Cyr, sont originaires

du pays.

En 1814, les Alliés envahirent le département.

Toul résista bravement et obtint une capitulation honorable.

En 1815, cette ville échappa à l’humiliation d’être envahie.

Mais Lunéville et Nancy durent recevoir l’ennemi. Napoléon,

rentrant en France, au retour de l’île d’Elbe, rappela dans

une proclamation célèbre la résistance patriotique des paysans

Lorrains contre les envahisseurs.

La Restauration créa à

Nancy une école forestière, la seule de ce genre qui existe

en France. Chartes X, en visitant l’Est, séjourna à Lunéville,

où il inspecta le vaste champ de manœuvres. L’école normale

du département fut transférée de Toul à Nancy en1831.

Depuis cinquante ans, le département

a vu son industrie se développer et son agriculture prospérer.

L’ouverture du canal de la Marne au Rhin en 1855 et l’établissement

des chemins de fer créèrent de nombreuses voies pour l’écoulement

des produits agricoles et manufacturés. C’est dans cet état

de prospérité que la funeste guerre de 1870 surprit le pays.

Après les combats de Wœrth et de Forbach, l’armée allemande,

commandée par le prince royal de Prusse, fut dirigée sur Nancy

par le chemin de fer de Strasbourg. Le 12 août, des détachements

de cavalerie occupèrent Nancy sans résistance. Bientôt après,

le prince avait son quartier général à Lunéville, le 15 août,

et le 16 à Nancy. Le gros de l’armée du prince Frédéric-Charles

était alors à Pont-à-Mousson, qui devint un centre de réunion

de troupes allemandes cantonnées dans la contrée, à Thiaucourt,

à Dieulouard, etc., avant la bataille de Rezonville. Tout le

pays était couvert de troupes prussiennes, qui le sillonnèrent

en tous sens pendant les trois premières batailles devant Metz,

du 14 au 18 août. Mars-la-Tour fut le théâtre d’une de ces grandes

luttes où notre armée fut arrêtée par des forces décuples. On

y a érigé un monument en l’honneur des dix mille braves qui

sont tombés pour la patrie à Mars-la-Tour, Rezonville, Vionville,

Gravelotte et Saint-Privat. Toul, ville forte, fut assiégée

par le grand-duc de Mecklembourg, qui couvrait les derrières

de l’armée d’invasion sur Paris. Il y avait deux mille hommes

dans la place et 192 bouches à feu. La ville fut bombardée à

plusieurs reprises du haut du mont Saint-Michel et du mont Barine.

Après une courageuse résistance et 12 jours de siège, le feu

prenant de tous côtés, le commandant capitula (23 septembre).

L’Assemblée nationale décréta que Toul avait bien mérité de

la patrie pour sa belle défense. Longwy résista aussi vaillamment

aux Allemands ; mais, après un long investissement et un bombardement

de plusieurs jours, qui mit le feu à la moitié de la ville,

il capitula pour éviter une destruction complète..

Le département

fut lourdement chargé de réquisitions de toute nature, et foulé

par des passages innombrables de troupes ennemies. C’est à la

suite de cette cruelle guerre qu’il perdit les deux arrondissements

de Château-Salins et de Sarrebourg. Les écrivains allemands

qui ont poussé à l’annexion ont prétendu que les pays réclamés

par eux avaient été enlevés autrefois à l’Allemagne injustement,

tandis qu’ils avaient été réunis à la France en vertu de traités

publics, réguliers. D’ailleurs, l’adhésion spontanée des Lorrains

aux grandes institutions françaises de 1789, et leur patriotisme

pendant toutes les guerres de la République et de l’Empire prouvent

bien que l’union avait été ratifiée par le peuple lui-même et

n’était pas le résultat de la contrainte.

A la suite de

la perte de la plus grande partie du département de la Moselle,

l’arrondissement de Briey fut réuni au département mutilé de

la Meurthe.

Nancy

Refuge. Nancy est une ville ancienne, dont les titres historiques ne remontent pas cependant au delà du XIème siècle. En 1060 Albéric qualifie Gertrude, duchesse de Lorraine, du titre de duchesse de Nancy; mais il est présumable que celle ville existait longtemps auparavant. Dès le XIIIème siècle Nancy était la capitale du duché de Lorraine ; ce n'était toutefois encore qu'une forteresse, au centre de laquelle, se trouvait un palais assez vaste. Le duc Ferry III l'agrandit et y fit construire un magnifique palais ou château, où il faisait sa résidence. Vers 1373 le duc Jean en étendit l'enceinte, et Charles II continua les constructions commencées. Lorsque Charles le Téméraire envahit la Lorraine, Nancy était précédé de faubourgs qui furent rasés à rapproche des Bourguignons; sur leurs ruines, on, éleva des remparts, où s'immortalisa la noblesse lorraine. Ces fortifications furent considérablement augmentées de 1585 à 1621. La ville neuve fut commencée sous Charles III, mort en 1608, mais presque toutes, les constructions de cette époque ont disparu pour faire place aux beaux quartiers et aux magnifiques édifices élevés sous la bienfaisante domination de Stanislas, auquel la ville actuelle doit ses plus beaux monuments ; toutefois les habitants n'oublient pas les avantages et les bienfaits qu'ils doivent aux ducs de Lorraine. Nancy a souvent, été le théâtre de la guerre. Charles le Téméraire s'en empara eu 1475 ; la noblesse de Lorraine l’ayant repris l’année suivante, les habitants eurent à subir un nouveau siège, qui les réduisit à la dernière extrémité. Le duc René II vint à leur secours avec des forces imposantes, au moment où la famine la plus affreuse allait les forcer de se rendre, et prévint les assiégés de son arrivée par un fanal allumé sur les tours du village de St-Nicolas.

Les bourgeois reçurent René avec des marques de joie inexprimables. Ils avaient dressé sur son passage un tas d'ossements des animaux qu'ils avaient dévorés pendant le siège. Un croix fut planté près de l’étang où fut découvert le corps de Charles le Téméraire. Les Français s'emparèrent de Nancy et l'occupèrent pendant vingt-huit ans, depuis 1633 jusqu'au traité de Vincennes de 1661, qui stipulait la destruction des fortifications, ce qui fut en partie .exécuté. Louis XIV, ayant fait reprendre cette ville par Tourville en 1670 , fit relever les murailles de Nancy, qui furent de nouveau détruites en vertu du traité de Riswick, à l'exception de la citadelle et des portes de la ville neuve.

Nancy est dans une situation charmante, sur la rive gauche de la Meurthe, à l'extrémité d'un bassin fermé à l'ouest, au nord et au sud, par des coteaux très-élevés , et totalement découvert du côté du levant; des vignes tapissent les collines ; un grand nombre de belles maisons de campagne sont disséminées aux alentours et embellissent ce bassin, où l'œil s'arrête avec complaisance. De quelque côté qu'on y arrive, l'œil est agréablement surpris du paysage qu'il embrasse : par la route de Metz, on traverse une suite de jardins bien cultivés, on suit la riante vallée de la Meurthe, on aperçoit sur les collines des habitations charmantes, et l'on découvre Nancy avec ses édifices, avec ses longs faubourgs qui décorent d'une manière pittoresque les collines qui entourent une partie de la ville. Si on vient par la route de Lunéville, à peine a-t-on quitté St-Nicolas, qu'on aperçoit la chartreuse de Bosserville ; à gauche sont les magnifiques charmilles de Montaigu ; en face est le faubourg St-Pierre, long vestibule qui donne une belle idée de l'ensemble des habitations, dont il n'est que le prolongement. Les routes des Vosges, de la Bourgogne, et. de Paris par Toul, ne sont pas moins agréables dès qu'on arrive à 2 kilomètres de Nancy

Briey

Briey doit son origine à un camp romain

auquel aboutissaient trois voies militaires. Dans le VIIIème

siècle, cette ville dépendait du duché de Mosellane et passa

sous la domination des comtes de Metz, qui la cédèrent aux évêques

de la même ville, lesquels rengagèrent dans la suite aux comtes

de Bar. Agrandie et fortifiée par ses différents possesseurs

elle était défendue par une citadelle, par deux châteaux, et

par une forte enceinte de murailles, dont il reste encore de

vastes souterrains et quelques vestiges que le temps efface

tous lesjours. Les Messins l'assiégèrent en 1363 et en 1370;

le duc de Berg la saccagea en 1421; Charles le Téméraire s'en

empara en 1475.

La ville de Briey est bâtie en amphithéâtre

au pied et sur le revers d'une montagne, et se divise en haute

et basse ville. Ses jardins sont élevés en terrasse sur la pente

de la colline, dont le pied est arrosé par le Rupt-de-Mance,

qui serpente dans une agreste vallée que de superbes forêts

entourent de toutes parts.

L'église paroissiale de cette

ville a conservé dans toutes ses parties quelques ornements

d'architecture gothique ; on remarque au-dessus de l'ossuaire

un fort beau bas-relief du XVème siècle, représentant

une danse des morts qui mérite de fixer l'attention.

Lunéville

L'origine de Lunéville , ainsi que celle

de beaucoup d'autres villes, est enveloppée des plus épaisses

ténèbres. On sait seulement que des fouilles faites aux environs

firent découvrir autour d'une fontaine des médailles romaines

représentant Diane ou la Lune. La tradition rapporte qu'il y

avait en cet endroit un temple de Diane , et que Lunéville tire

son nom du culte que l'on rendait à cette déesse. L'histoire

ne parle de ce lieu avant le Xème siècle que comme

d'un hameau ou d'une maison de chasse ; c'était à cette époque

le chef-lieu d'un comté considérable, que le duc Mathieu II

réunit à ses États. Ses successeurs fortifièrent cette place,

dont Charles le Téméraire s'empara en 1476 , mais qui fut reprise

la même année par le prince de Vaudémont. Le duc de Lorraine,

Charles III, augmenta les fortifications de Lunéville, en 15S7,

pour mettre cette place en état de résister à l'armée des protestants

d'Allemagne , qui allaient en France secourir les calvinistes.

Sous Louis XIII, Lunéville fut pris et repris plusieurs fois

par les Français et les Lorrains ; les Français finirent, par

l'emporter d'assaut en 1638, après quinze jours de siège, et

en firent démolir les fortifications.

En 1801 il se tint

à Lunéville un congrès, et le 9 février fut signé en cette ville

le traité de paix qui terminait la guerre de la deuxième coalition.

D'après ce traité, le thalweeg du; Rhin, depuis sa sortie du

territoire helvétique jusqu'à son entrée sur le territoire batave

, formait la limite de là France et de l'Allemagne.

Lunéville

possède un très-beau palais, construit par Léopold, et considérablement

embelli par Stanislas : il ne reste des charmants bosquets qui

l'environnaient que celui qui sert de promenade publique. La

marquise du Châtelet, célébrée par Voltaire , a son tombeau

dans l'église paroissiale, dont l'architecture moderne mérite

d'être remarquée. Lunéville possède aussi un immense quartier

de cavalerie ; un vaste manège couvert, dont le toit est soutenu

par une charpente en bois de châtaignier hardie et bien ajustée

; un champ de Mars de deux cents hectares de superficie. C'est

une des plus belles garnisons de cavalerie qu'il y ait en France

: on y réunit assez fréquemment en automne un camp de cavalerie

pour exercer lès troupes aux grandes manœuvres.

Toul

La position de Tullum à Toul est démontrée

par les mesures des routes romaines décrites dans l'Itinéraire

d'Antonin et dans la Table de Peutinger, routes qui s'y réunissent,

et qui partent de Lingones, Langres, Augusta Trevirorum, Trêves,

et Divodurum, Metz. L'histoire nous donne le même résultat par

une suite non interrompue de monuments historiques. — La Notice

des provinces de la Gaule désigne cette ville sous le nom de

Tullo, ce qui prouve qu'elle n'avait pas changé de nom pour

prendre celui du peuple ; elle ne prit le nom de Tullum que

sous les premiers rois francs.

Sous Dagobert, elle portait

le nom de Leuci, et de Leuca dans le XIème siècle.

La ville et le diocèse de Toul dépendaient de la France

sous les rois de la première race, sous Charlemagne et Louis

le Débonnaire. Après la mort de ce dernier, ils firent partie

des États légués à Lothaire, son troisième fils, et devinrent

une province du royaume de Lorraine, dont Metz était la capitale.

En 1552, la ville de Toul fut définitivement réunie à la France.

C’était autrefois le siège d'un évêché considérable. — Au Xème

siècle, la ville de Toul n'était point entièrement fermée de

murailles ; elle n'avait d'autre enceinte que celle dite de

l'ancien château. En 1238, cette enceinte fut renversée par

ordre de Roger, évêque de cette ville, qui en fit construire

de nouvelles, garnies de tours, aux frais des bourgeois; et

dans lesquelles il enferma toute la ville, à l'exception de

ses deux faubourgs. Eu 1700, ces derniers ouvrages furent de

nouveau abattus, et remplacés sur un plus grand développement

par un rempart flanqué de neuf bastions. Ce sont les fortifications

qui existent aujourd'hui ; elles ont été élevées, aux frais

de l'État, sur les plans du célèbre Vauban.

Cette ville

est située au pied de coteaux couverts de vignes, dans une plaine

fertile, sur la Moselle, qu'on y traverse sur un beau pont en

pierre de sept arches. Les rues sont peu régulières et pavées

en cailloux. La place d'Orléans, plantée de beaux arbres, est

la seule remarquable.

Les principaux édifices sont: la cathédrale,

superbe basilique d'architecture gothique, commencée par saint

Gérard en 965, et achevée en 1496 par l'architecte Jacquemin

de Commercy ; elle est surtout estimée par sa légèreté ; la

voûte plate qui supporte l'orgue passe pour un chef-d’œuvre.

— La cathédrale de Toul s'est enrichie récemment d'une belle

statue provenant du remarquable mausolée de M. H. dé" Thiard

de-Bissy, jadis évêque et comte de Toul, plus tard évêque de

Meaux (successeur de Bossuet) et cardinal.

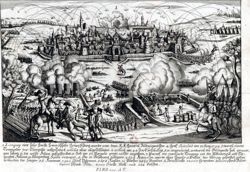

La Mort de Charles le Téméraire

Plan du site |

Moteur de recherche

| | Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025

.