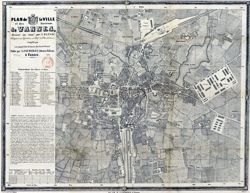

Vannes - Préfecture du Morbihan

Retour au Département

Vanne (Gwenet, Wennet, la Blanche, la Belle,

comme l'appelèrent les Celtes, aujourd'hui chef-lieu du département,

au fond du golfe du Morbihan, à 46 kilomètres de son embouchure.

Elle est disposée en amphithéâtre sur une colline au pied de laquelle

coule la petite rivière du Lizier. Pour savoir si elle jouissait

d'une grande importance avant la conquête romaine, il faudrait avoir

décidé si Dariorig, la capitale des Vénètes, était situé à Vannes

ou à Locmariaquer, qui se disputent cet honneur sansqu'on ait pu

jusqu'ici trancher cette difficulté. Soumise aux Romains avec toutes

les cités des Vénètes, Vannes fut entourée de fortifications et

mise en communication par quatre grandes routes avec, Locmariaquer,

Corseult, Redon, Rieux, Nantes, Port-Navalo.

Deodatus y prêcha

le christianisme au IVème siècle. Conan Mériadec passe

pour y avoir établi le premier évêque, Judicaël. Selon d'autres,

ce n'est qu'au siècle suivant que l'église épiscopale de Vannes

prit naissance par l'installation de Paterne, à l'occasion de laquelle

Perpetuus, évêque- de Tours, convoqua à Vannes un concile en 465

(398).

Elle resta ainsi soumise aux souverains de la Bretagne

jusqu'au milieu du VIème siècle, à la mort d'Hoël 1er.

Depuis ce moment, elle eut des comtes particuliers qui tantôt indépendants

et tantôt obligés de reconnaître les rois francs, souvent en lutte

avec leurs voisins, se signalèrent en général par un caractère de

barbarie mêlée de violence et de perfidie. Warroch, l'un d'eux,

après avoir refusé le tribut à Chilpéric, l'époux de Frédégonde,

battit ses troupes, consentit victorieux à payer mille sols et un

tribut annuel, rompit le traité, attaqua de nouveau les Francs,

ravagea le comté de Rennes, et, voyant son propre comté ravagé à

son tour par le comte de Rennes, se jeta sur celui de Nantes, dont

ses soldats coupèrent et emportèrent chez eux toutes les vendanges

en 579.

Vannes reconnut l'autorité des Carlovingiens jusqu'à

Charles le Chauve, qui, le dernier, y battit monnaie. Noménoë à

cette époque, enveloppa cette ville dans ses grands desseins d'indépendance

bretonne, et substitua à l'évêque Susannus un évêque de son choix.

Celui-ci, en 874, seconda le comte Pasquiten dans le complot qui

amena l'assassinat du roi Salomon au pied des autels.

Nous ne

reviendrons pas sur les luttes des comtes de Vannes et de Rennes.

Au milieu du XIIème siècle, Vannes fut conquise par Henri

II, roi d'Angleterre.

Dans la querelle de Charles de Blois et

de Montfort, les bourgeois de cette cité ne se prononcèrent franchement

pour l'un ni pour l'autre. Charles de Blois s'en empara en 1342,

et aussitôt Jeanne de Monfort accourut pour l'en chasser. Un premier

assaut échoua ; mais Robert d'Artois, qui était parmi les assiégeants,

divisa l'armée en trois corps, en fit marcher deux à' l'attaque

pendant la nuit à la lueur de grands feux allumés, tandis que le

troisième filait d'un autre côté silencieusement et dans les ténèbres.

Tous les défenseurs de la ville s'étant portés à la rencontre des

deux premiers corps, elle fut surprise par le troisième et tomba

au pouvoir des Anglais. Mais, peu de temps après, Clisson, Hervé

de Léon et Beaumanoir la reprirent de vive force par un beau fait

d'armes. Robert d'Artois, grièvement blessé dans la retraite, alla

mourir en Angleterre. Les seigneurs du parti français gardèrent

Vannes avec le même courage qui leur avait servi à la reprendre.

Ils repoussèrent Édouard III lui-même, malgré l'importance que ce

prince attachait à la conquête de cette place, lorsqu'il écrivait

au prince de Galles, son fils, « que la cité de Vanes est la

meilleure ville de Bretaigne après ville de Nautes et que sauns

estre seur de ladite ville, on ne pouvait l'être du pays. »

Un peu plus tard ( 1380), elle fut pourtant occupée par les Anglais

sous le commandement du duc de Buckingham, mais du plein gré des

habitants, qui, voyant Montfort triompher, ouvrirent leurs portes

au capitaine anglais en lui faisant jurer qu'il sortirait de la

ville quinze jours après qu'il en serait requis par eux. Pendant

son séjour, Vannes fut témoin d'un de ces combats chevaleresques

dont la guerre de Cent ans offre tant d'exemples. Cinq chevaliers

français, à la suite d'un défi jeté sous les murs de Nantes, combattirent

contre cinq chevaliers anglais à cinq coups de lance, cinq coups

d'épée, cinq coups de hache et cinq coups de dague. Les champions

anglais furent tous vaincus. Un de leurs compatriotes, Farrington,

ne put supporter cette humiliation nationale et crut l'effacer en

recourant à une perfidie qui ne fit qu'ajouter une flétrissure honteuse

à une défaite honorable. Il feignit un mal au genou et descendit

dans la lice sans cuissards, priant son adversaire de se dégarnir

de même pour égaliser la lutte. Celui-ci (c'était le seigneur de

Chastel-Morant, un des vainqueurs de la veille) y consentit par

courtoisie, et l'Anglais, traîtreusement, dès le troisième coup

de lance, lui perça la cuisse. L'indignation des deux armées fut

égale. Buckingham fit arrêter le chevalier déloyal et offrit à Chastel-Morant

de le lui livrer en lui envoyant 50 nobles dans un gobelet d'argent.

Aussi généreux que son adversaire l'avait été peu, Chastel-Morant

demanda qu'il fût mis en liberté, renvoya l'argent et ne garda que

le gobelet.

L'importance de Vannes dans ces guerres attire sur

elle l'attention des ducs de Bretagne. Souvent déjà ils y avaient

résidé, ils occupaient alors le château de la Motte, dont la première

fondation remontait au comte Warroch, mais qui avait été reconstruit

au VIIIème siècle. Jean VI voulut posséder dans cette

ville une résidence plus magnifique et donner en même temps à la

place une défense nouvelle. Dans ce but, Il fit construire le château

de l'Hermine, dont les murs se rattachaient à ceux de Vannes. Ce

château était en construction, lorsque Jean IV, jaloux de la puissance

d'Olivier de Clisson, qui venait d'ajouter à sa grande fortune le

titre de connétable de France et qui méditait une alliance avec

la famille de Charles de Blois, résolut de s'en débarrasser par

la perfidie. En 1381, Il convoqua des états à Vannes. Clisson y

vint avec le sire de Laval, son beau-frère le vicomte de Rohan,

son gendre, et le sire de Beaumanoir. Jean leur fit un accueil plein

de grâce, les traita magnifiquement au château de la Motte, et,

avant de les laisser se retirer, leur proposa de visiter l'Hermine.

On s'y rendit, on but avant d'entrer. On visita la bâtisse. A portée

de la tour principale « Sire Olivier, dit le duc, il n'y a homme

deçà la mer qui se connoisse mieux en ouvrage de maçonnerie que

vous faites. Si vous prie, beau sire, que vous montiez là sus, si

me saurez a dire comment le lieu est édifié. Si il est bien, il

demeurera ainsi si il est mal, je l'amenderai ou ferai amender.

» Olivier voulait qu'il passât le premier par honneur « Montez

toujours, répondit Jean; j'ai deux mots à dire au sire de Laval.

»A peine entré, le connétable fut saisi par des hommes armés

et chargé de fers. Le duc, dans la fièvre de cette mauvaise action,

plus vert qu’une feuille, après de longues hésitations et malgré

les prières des seigneurs de Laval et de Rohan, donna l'ordre de

jeter Clisson à la rivière. Sa nuit fut pleine de trouble, sans

sommeil. Le lendemain seulement, la lumière du jour sembla éclairer

tout à coup pour lui les conséquences de son crime. Il vit se dresser

devant ses regards la vengeance des Clisson, la vengeance des seigneurs

bretons, la vengeance du roi de France. Il appela le capitaine du

château, lui découvrit ses remords. Celui-ci les avait prévus et

n'avait point exécuté ses ordres. Jean IV fut plein de joie ; mais

ses remords n'allaient pas jusqu'à la réparation complète de son

crime, et il rendit la liberté au connétable en exigeant qu'il livrât

ses villes et châteaux avec une rançon dc cent mille écus d'or.

Clisson promit, sachant bien que l'honneur ne l'obligeait pas à

tenir une promesse arrachée par de tels moyens, et bientôt il commença

contre son suzerain une guerre à outrance.

Au XVème

siècle, Vannes, comme la plupart des villes de Bretagne, fut l'objet

de la sollicitude administrative des ducs. Pendant les états de

Vannes Pierre II, profitant des circonstances politiques pour augmenter

l'industrie de ses États, y appela, en leur accordant plusieurs

franchises, des ouvriers de divers états. Les intentions du duc

demeurèrent malheureusement sans résultats ou à peu près. Comme

à Rennes, une seule industrie, celle des draps, prit à Vannes quelque

consistance. Par un contraste assez singulier, c'est au moment même

où Vannes acquérait ces nouveaux éléments d'industrie qu'elle acquit

aussi un saint patron. Au reste, ce XVèmesiècle fut fertile

en personnages d'une grande sainteté et d'une puissante influence

morale sur la foule. Qu'il suffise de rappeler Jeanne Darc, précédée

déjà de deux ou trois enthousiastes dit même genre, et plus tard

saint François de Paule. Le saint qui devint le patron de Vannes

est le fameux Vincent Ferrier. Il s'y rendit en 1417, après avoir

déjà remué les peuples par sa parole. Le duc, la duchesse et leur

cour, le clergé, la bourgeoisie et le peuple, vinrent à la rencontre

du saint homme, monté sur son âne, qui refusa de loger au château

de la Motte et préféra une simple maison particulière. Il fit encore

quelques courses dans les pays voisins ; mais, quand il revint,

son âne ne voulut plus repartir ; il demeura et mourut à Vannes.

L'eau qui servit à laver son corps fut soigneusement recueillie

et gardée par la duchesse Jeanne. En 1455, un légat du pape vint

trente-six ans après célébrer à Vannes la fête de sa canonisation

accordée par le pape. Depuis ce temps, son image figure sur une

des portes de la ville, qui continue d'invoquer sa protection spéciale

et qui révère son tombeau dans la cathédrale.

C'est encore dans

le cours du XVème siècle que la cathédrale de Vannes,

dédiée à saint Pierre, fut mise, par les soins de l'évêque Validaire,

à peu près dans l'état où on la voit aujourd'hui. Elle avait commencé

à être rebâtie après l'invasion des Normands, qui avaient détruit

le bâtiment primitif. Une aiguille hardie la surmontait ; détruite

par la foudre, en 1824, elle a été remplacée par une flèche assez

lourde. La voûte intérieure a beaucoup de majesté et repose sur

des murs latéraux au lieu de pilastres.

Le dernier des ducs de

Bretagne, François II, fit à Vannes l'honneur d'y rétablir la résidence

du parlement créé par lui sous le nom de Grands Jours pour la province,

en 1485, et qui devait s'y assembler régulièrement du 15 juillet

au 15 septembre.

Ainsi le XVème siècle fut pour cette

ville un siècle de prospérité, d'accroissement. Mais la fin de ce

même siècle amena la fin de l'indépendance bretonne. François II

avait pris la précaution de faire déclarer dans les états tenus

à Vannes, en 1485, ses deux filles, Anne et Isabelle, aptes à lui

succéder. Mais cette mesure ne suffisait pas pour mettre la Bretagne

à l'abri de la convoitise des rois de France. Charles VIII fit entrer

dans ce pays ses troupes. Vannes tomba enfin avec toute la Bretagne

au pouvoir de la couronne de France, qui la traita avec égard. Elle

fut confirmée par Louis XII et Françoiser dans la possession

de son parlement, que Henri II ne lui enleva en 1554 qu'après l'avoir

dotée d'un présidial. C'est à Vannes que se tinrent, en 1532, les

états provinciaux dans lesquels fut déclarée définitive la réunion

de la Bretagne à la France. Les états de Bretagne se réunirent encore

six fois au XVIème siècle, dix fois au XVIIème,

une fois au XVIIIème.

Ceux de 1567 réclamèrent énergiquement

le maintien des libertés garanties par le contrat de la feue reine

Anne. Vers ce temps, en effet, les efforts redoublaient pour rattacher

la province au grand pays dont elle était devenue une partie intégrante.

Sous l'évêque Louis de La Haye, en 1577, René, seigneur d'Aradon,

fonda à Vannes un collège où les Bas-Bretons venaient apprendre

la langue des Gallos, d'où le proverbe Bon Breton de Léon, bon Français

de Vanne. Vannes devint donc comme le chef-lieu de la langue française

en Bretagne. Son collège acquit, sous la direction des jésuites,

une prospérité toujours croissante, jusqu'à compter 1 500 élèves

au XVIIIème siècle. Supprimé en 1791, il fut rétabli

en 1804 et a compté encore, sous l'Empire, 600 élèves. C'est aujourd'hui

un de nos bons lycées. Sous la Révolution, Vannes vit se dessiner

dans ses murs et autour de ses murs les différents partis qui divisèrent

alors la France. Tandis que l'évêque Amelot, refusant de prêter

le serment et de quitter son palais épiscopal conformément au décret,

appelait à lui les paysans en armes, la garde nationale de Vannes,

docile aux ordres des administrateurs du département, repoussait

des murs les agresseurs et le 13 février 1791 leur tuait vingt-six

hommes. M. Amelot fut envoyé à la barre de l'Assemblée nationale

et remplacé par Dl. Lemasle, curé de Pontivy. Deux autres fois encore

Vannes eut à lutter contre les campagnes, et le fit victorieusement,

grâce à l'énergie de ses magistrats. Puis elle vit passer Hoche,

se rendant à Quiberon, et le vit revenir vainqueur des Anglais et

des émigrés. Il y trouva les représentants de l'Assemblée en mission

dans le pays et leur rendit compte de l'expédition. Plus de 500

prisonniers de Quiberon furent fusillés à La Garenne, à L'Ermitage

et sur la rive droite de la baie de l'Armor, au lieu-dit encore

aujourd'hui la Pointe des émigrés. Parmi ceux qui tombèrent à La

Garenne, nous citerons MM. de Sombreuil, d Broglie de La Landelle,

de Hercé, évêque de Dol. En l'an VIII, Vannes fut surprise par Cadoudal

et sont armée divisionnaire de Vanne. Les républicains prirent la

ville. En 1815, il y eut encore un mouvement, celui de la petite

chouannerie, auquel prirent part les élèves du collège. Le duc d'Angoulême

vint ensuite dans cette cité, et l'on y célébra un service funèbre

pour les victimes exhumées de Quiberon.

Les siècles n'ont pas

beaucoup changé l'aspect de Vannes. Étages qui surplombent, pignons

en zigzag donnent à ses rues une physionomie moyen âge. Ses édifices

publics même sont pour la plupart d'antique origine. La cathédrale

Saint-Pierre, dont quelques parties datent du XIIIème

et du XVème siècle, était accompagnée d'une tour terminée

par une belle flèche pyramidale qui a été détruite par la foudre

en 1824 ; son portail septentrional en est la partie la plus remarquable

; l'évêché occupe l'ancien couvent des Carmes déchaussés la préfecture,

construction nouvelle sans intérêt, occupe en dehors de la ville

l'emplacement de l'ancien couvent des Jacobins. L'hôtel de ville,

qui date de 1680, était autrefois surmonté d'un beffroi, qui a été

abattu il y a une vingtaine d'années. Parmi les monuments publics,

citons encore l'hôtel-Dieu, l'hôpital général et l'hospice Saint-Yon,

qui reçoit les incurables. L'ancien couvent des Carmélites est occupé

par une maison centrale de détention pour les femmes celui des Visitandines

est converti en caserne ; la halle aux grains est une élégante construction

moderne. La salle de spectacle n'est autre que cette célèbre salle

haute de la Halle où se sont réunis les états de 1532. Nous ajouterons

que la chapelle du collège est un édifice d'un style remarquable,

et nous mentionnerons la Tour du Connetable, dernier débris du fameux

château de l'Hermine, démoli par l'ordre de Louis XIII. Ses salles

sont occupées par le Musée archéologique, un des plus riches de

France en antiquités préhistoriques et celtiques. Vannes possède

encore quelques restes de ses anciennes murailles ; nous citerons

la tour Juliette, La poudrière, la porte Saint Paterne et la porte

Neuve, qui était à l'angle de l'ancien château de la Motte ; enfin

plusieurs maisons en bois ou en pierre du XVème, et du

XVIème, siècle, entre autres celle de saint Vincent Ferrier

et le château Guillard, méritent l'attention par leur décoration

extérieure. Les deux principales promenades de la ville sont celles

de la Garenne et de la Rabine qui longe le port.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.