Histoire du Morbihan

Des cinq départements de la Bretagne, le Morbihan est celui qui offre le plus de souvenirs de l'époque celtique. Son nom d'abord, qui est demeuré celtique (mor bihan, la petite mer) alors que tous les autres départements prenaient des noms nouveaux en laissant disparaître les anciens ensuite les nombreux monuments druidiques, ou plutôt mégalithiques, dont il est parsemé, et qui semblent attester, selon les historiens et les archéologues, qu'il fut le siège principal du culte des druides. Nous parlerons de ces monuments aux noms si fameux de Locmariaquer et surtout de Carnac. Carnac, qui a longtemps joui seul d'une réputation colossale, à cause du nombre et de la dimension de ses menhirs. Aujourd'hui que l'on connaît mieux le pays, on sait que plusieurs autres localités peuvent lui disputer cette renommée, et que dans la lande du Haut-Brambien (lande de Lanvaux), par exemple (commune de Pluherlin), on compte plus de deux mille menhirs qui dépassent en grosseur ceux de Carnac. Menhirs peulvan, pierres droites, dolmens, tables de pierres, cromlechs, cercles de pierres, témènes, enceintes consacrées, monuments de terre faits de main d'hommes, galgals, monticules formés uniquement de pierres de la grosseur d'un pavé, sans terre ni ciment, et sous lesquels on a souvent trouvé des grottes pleines de squelettes symétriquement disposés, d'armes, de vases de terre, routers, pierres branlantes, pierres percées où les paysans bretons superstitieux vont passer leur tête pour se débarrasser de la migraine, haches de pierre, qu'ils utilisent en les emmanchant dans une branche fendue qui, continuant de pousser et de grossir, se noue autour de la pierre tranchante d'une manière indissoluble ; tels sont les restes celtiques qu'on trouve dans le Morbihan.

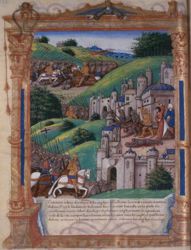

Nous allions oublier la langue, qui n'est pas le moins curieux de ces restes antiques, et que les paysans du pays parlent à peu près comme leurs ancêtres il y a deux mille ans. Les Vénètes occupaient le Morbihan à l'époque de l'arrivée des Romains. Ce peuple, après s'être soumis à la première attaque, se repentit ensuite, prit les armes et opposa aux conquérants une des résistances les plus énergiques qu'ils aient rencontrées en Gaule. Il profita fort habilement de la disposition du sol, de cette disposition à laquelle le pays même devait son nom, c'est-à-dire des golfes nombreux par lesquels la mer a déchiré la côte, et qui forment une multitude de presqu'iles. Les cités des Vénètes s'élevaient à la pointe de toutes ces péninsules dont la marée haute faisait autant d'iles inabordables aux troupes de terre. Lorsque les Romains avaient réussi, après de grandes peines, à s'emparer de quelqu'une de ces villes, ils ne tenaient pas pour cela les habitants, qui s'enfuyaient sur leurs vaisseaux avec tout ce qu'ils possédaient de plus précieux. Les Vénètes avaient, en effet, une marine nombreuse, au moyen de laquelle ils entretenaient des relations fréquentes avec la Grande-Bretagne. Ils s'étaient rendus maitres de la plupart des ports de cette côte et avaient imposé un tribut à tous ceux qui naviguaient dans leurs parages. Leurs vaisseaux de chêne, masses énormes, aux flancs épais, à la carène aplatie, à la proue haute comme une forteresse, aux voiles de peau, aux ancres pesantes, bravèrent d'abord les attaques des galères romaines comme elles bravaient le choc des flots dans les tempêtes. Il fallut à César une tactique toute nouvelle. Il arma ses soldats de faux tranchantes placées au bout de longues perches avec lesquelles ils coupèrent les câbles des vaisseaux vénètes. Ceux-ci, privés de l'usage de leurs voiles, masses inertes et immobiles, présentèrent un abordage facile et devinrent un champ de bataille où l'on combattit corps à corps. César avait rendu le combat naval semblable au combat de terre, et assuré la victoire aux Romains. Ainsi se passa la dernière bataille livrée par les Vénètes, et pour laquelle ils avaient réuni dans le port de Dariorig (Dariorigum, que l'on croit être Auray) 220 navires. Les légions romaines sur les hauteurs, et le peuple de la ville sur les murailles, en contemplaient le spectacle. La plupart des Vénètes périrent dans les flots, les anciens de la cité dans les supplices le reste fut vendu à l'encan.

Le peuple du Morbihan a cessé depuis

lors de former un corps de nation. Soumis aux Romains, il reçut

en compensation de la servitude quelques avantages de la civilisation

; il vit son territoire sillonné par ces voies innombrables

qui sont un des plus beaux titres de gloire des Romains. Des

recherches consciencieuses ont remis en lumière la plupart des

voies romaines du Morbihan. On en trouve de toute grandeur,

depuis 15 jusqu'à 70 pieds de large. Les landes, les lieux incultes

et les forêts permettent de reconnaître fréquemment des tronçons

de ces voies qui, au contraire, dans les lieux cultivés, ont

la plupart du temps disparu sous les envahissements des propriétaires.

Ces voies retrouvées suivent en général une direction rectiligne,

ce qui était au reste un caractère ordinaire des voies romaines,

comme l'ont remarqué la plupart des savants qui se sont livrés

à cette étude, comme l'observait déjà, chose curieuse, Beaumanoir

dans ses Coutumes de Beauvaisis, au XIIIème siècle.

Rencontrait-on une rivière, plutôt que de faire un détour, on

construisait un gué artificiel. Ces routes s'offrent pavées

de blocs de pierre bordés par d'autres blocs formant accotoirs.

Sur les bords, à des distances de neuf ou dix lieues, on rencontre

souvent des traces de stations ou mension, qui marquaient les

étapes des soldats romains et où ils trouvaient un abri et des

magasins. C'est ainsi qu'en 1835, un laboureur du village de

Lescorno, près du bourg de Surzur, a découvert sur le bord de

la voie romaine une pierre monumentale portant cette dédicace

: « Imperatori Cæseri Piavano. Victorino Pio felici Augusto

», et tout à l'entour des cendres entassées, des briques

brisées, des vases en terre cuite, traces évidentes d'une station

romaine. Quant à l'inscription, elle est très curieuse, puisqu'elle

atteste la souveraineté d'un des successeurs de Posthumus dans

les Gaules.

Bien des noms de lieux rappellent la présence

des Romains dans le pays Voie (Via), Estrée, Estrelle, Estrac

(Stratum), Les Millières (Milliarium), etc.

Ainsi l'occupation

romaine fut aussi forte dans le Morbihan que dans le reste de

la Gaule. Le commerce y eut aussi quelque prospérité. La petite

mer fut de nouveau visitée par les vaisseaux marchands sous

son nouveau nom latin de Mare Conclusum que lui donne César..

On hésite toutefois à prononcer si César a désigné par là simplement

le golfe du Morbihan, en avant de Vannes, ou l'espèce de bassin

maritime formé par la presqu’ile de Quiberon, les îles d'Houat

et d'Hœdic, et qui reçoit la Vilaine. Certains auteurs considèrent

comme une colonie des Vénètes du Morbihan, les Vénètes plus

tard fondateurs de Venise, qui occupèrent le fond de la mer

Adriatique.

Après l'empire romain, l'histoire du pays qui

nous occupe se confond avec celle des comtes de Vannes. Nous

renvoyons à cette ville et à celles qui la suivent pour l'histoire

ultérieure du département, qui, désormais, n'offre plus guère

d'ensemble.

Le Morbihan, comme toute la Bretagne, d’ailleurs, a conservé, pratiquement intact, son patrimoine religieux qui est fort impressionnant. De l’église de Kernascléden, qui dévoile son charme dans la forêt du pays de Plouët, à la grande cathédrale de Vannes, la Bretagne mystique recèle de nombreux trésors. Citons la chapelle de sainte Barbe, dans le pays de Faouët, la Chapelle de Sainte-Noyale, à proximité de Pontivy, Saint-Fiacre du Faouët, et tant d’autre merveilles qu’ils seraient fastidieux d’énuméré ici.

Le Morbihan, comme toute la Bretagne

d’ailleurs, est également une terre d’histoire, et de très nombreuses

demeures féodale sont là pour nous rappeler que la Bretagne

a longtemps participée à la lutte opposant, les ducs de Bretagne

à la Couronne de France.

« Monsieur le Duc, je viens de lancer

une boule dans votre jeu de quilles » annonça le cardinal de

Richelieu à Henri de Rohan. Ce duc un peu trop fière voyait

son somptueux château de Josselin bombardé par les canonnières

de Richelieu et y démolir quelles que tours, c’étaient les fameuses

quilles que le cardinal venaient de renverser avec sa boule.

Le Château de Josselin est une merveille architecturale de l’époque

Renaissance.

L’actuel Château de l’Hermine ne ressemble guère

au château médiéval construit entre le XIVème et

le XVème par le duc de Bretagne. Un évènement d’une

grande importance historique c’est déroulé dans ce château avec

l’arrestation de d’Olivier V de Clisson, puissant seigneur breton

et connétable de France, descendant des barons de Clisson et

héros de la guerre de succession de Bretagne. Compagnon du duc,

il change de camp en 1369, rejoignant le parti ennemi, celui

de Jeanne de Penthièvre.

En 1370, il achète le comté de Porhoët et en 1380 devient connétable de France. Devenant un dangereux rival aux yeux du duc Jean IV, celui-ci décide de l’éliminer. L’occasion se présente le 26 juin 1387, à l’issue des États de Bretagne tenus à Vannes. Lors du banquet clôturant les États, le duc invite ses hôtes à découvrir son château de l’Hermine en cours de construction. Olivier de Clisson cède à l’invitation de son hôte et accompagné du duc visite toutes les pièces. Alors qu’il rentre dans la tour du donjon, les gens d’armes de Jean IV le saisisse et il se retrouve les fers aux pieds. Le duc donne l’ordre à Jean de Bazvalan, capitaine du château, d’exécuter le prisonnier. Le duc est toutefois alarmé des conséquences de cette exécution et suivant les conseils du capitaine du château qui n'avait pas suivi les ordres de son souverain, il épargna le connétable. Les deux hommes se réconcilieront quelques années plus tard. Bien d’autres demeures de l’époque féodale existent en Bretagne, citons également les châteaux de Kerjean, de Suscinio, impressionnante forteresse bâtie et remaniée aux XIIIème et XVème siècles au bord de l'océan. Ce Château fut une des résidences favorites des ducs de Bretagne. Château de Trédion, construit dans les années 1350, il était la propriété des Ducs de Bretagne. Le château de Trecesson à Campeneac,

Vannes

Vannes est une ville fort ancienne, qui

fut ravagée par les Normands en 847 et en 865. A l'époque où

les "comtes de Blois et de Montfort se disputèrent la royauté

de la Bretagne, celle ville fut prise reprise.et souvent dévastée.

Elle eut aussi beaucoup à souffrir pendant les guerres de la

Ligue. Pendant soixante et onze ans elle fut le siège, du parlement

créé par le duc François II. Les états de Bretagne s'y rassemblèrent

en 1532, et y signèrent la fameuse requête qui détermina la

réunion de la Bretagne à la France.

Vannes autrefois parfaitement

fortifiée, avait six portes ; il en reste encore quatre. A l'extrémité

du port, planté d'arbres, s'élevait la plus belle, celle de

St-Vincent, flanquée de ses deux grosses tours à mâchicoulis

; elle terminait agréablement le beau point de vue qu'offre

le port de Vannes, et que couronne la tour de, la cathédrale.

La tradition place dans cette porte le lieu de la scène célèbre

de la capture de Clisson par le duc Jean, et l'heureuse résistance

de Basvalen, chargé par le duc d'assassiner son prisonnier.

La porte St-Vincent a été vendue par la municipalité et démolie

en 1839.

Lorient

Au commencement du XVIIème

siècle, Lorient n'était qu'un village peu considérable qui fut

donné en 1666 à la compagnie des Indes, dont les armements se

faisaient alors au Havre. A l'époque où Madame de Sévigné visita

Lorient, ce n'était encore qu'un entrepôt établi pour recevoir

provisoirement les cargaisons qu'il avait été impossible de

transporter directement, soit à Nantes , soit au Havre, où se

faisaient les ventes générales ; mais déjà les avantages du

port sûr et facile qu'offrait une baie profonde, au confluent

de deux rivières navigables, avaient été trop bien appréciés

par les directeurs de la compagnie pour qu'ils ne s'empressassent

point d'en profiter. Peu de temps après le voyage de la spirituelle

marquise, ils se firent concéder une parcelle de la lande de

Lorient d'environ 600 toises de longueur sur 250 de largeur,

et eu fixèrent les limites par le mur, qui sépare encore le

mur qu'ils voulaient établir, de la ville à laquelle il a donné

naissance. Les ouvriers qu'ils recrutèrent, dans les campagnes

, certains d'être employés pendant plusieurs années à un prix

bien plus élevé qu'ils ne trouvaient ailleurs, vinrent s'établir

. sur le terrain contigu au mur de clôture, y construisirent

des chaumières , et devinrent ainsi, sans s'en douter, les fondateurs

d'une des plus jolies villes du royaume.

En 1708, le nouveau

village était devenu assez considérable pour qu'il fût nécessaire

de l'ériger en paroisse. Dix ans après, la compagnie des Indes

s'installa définitivement dans le port, et ce fut alors qu'elle

créa ces vastes et nombreux établissements qui subsistent encore

; qu'elle éleva ces magasins magnifiques, aujourd'hui abandonnés,

quoique enviés par les premières villes commerçantes de l'Europe.

Le 7 juin 1738, Lorient fut constitué en corps de ville.

Sa population s'élevait à cette époque à 14,000 habitants, accourus

de toutes les provinces, pour se fixer sur un point qui, quarante

ans auparavant, n'offrait qu'une réunion de 200 manœuvres. Enfin

le 15 avril 1744, la nouvelle cité obtint l'autorisation de

s'entourer de murailles. Ces fortifications ne tardèrent pas

à lui être utiles, car, en 1746, les Anglais, commandés par

le général Saint-Clair, firent une descente dans la baie de

Pouldu à 8 k. de Lorient, et s'avancèrent vers la place, dans

l'espoir de la surprendre. Au lieu de brusquer un assaut qui

probablement aurait eu pour eux un favorable résultat, ils perdirent

un temps précieux à former un camp, à parlementer et à lancer

quelques projectiles qui n'occasionnèrent que de légers dommages.

On voit encore aujourd'hui incrusté dans la façade de la chapelle

des Congréganistes un boulet que l'on conserve comme un trophée

de ce siège. Abandonnés à eux-mêmes, et effrayés des sommations

menaçantes de l'ennemi, les habitants étaient néanmoins disposés

à se rendre, lorsque le comte de Tinteniac amena un secours

de quelques centaines d'hommes. Admis au conseil où l'on traitait

avec le parlementaire anglais , ce brave Breton déchira le projet

de capitulation, répondit sur sa tête du salut de la ville,

s'empara de la garde des portes, et ordonna de battre la générale

sur les remparts et dans tous les quartiers. Les assiégeants,

craignant d'être attaqués par des forces supérieures, se rembarquèrent

avec une telle précipitation, qu'ils firent sauter leurs poudres,

et abandonnèrent quatre canons et un mortier, dont le roi fit

présent aux habitants de Lorient. Pour conserver à jamais la

mémoire de cette heureuse délivrance, que les Lorientais attribuèrent

à la protection de la sainte Vierge, le corps municipal, dans

sa gratitude, vota une statue d'argent à son auguste libératrice

, et arrêta qu'elle serait portée en triomphe, chaque année,

dans une procession solennelle fixée au premier dimanche d'octobre.

Après la mort du capitaine Marion, dévoré

par les naturels de la Nouvelle-Zélande , la famille de cet

infortuné obtint l'autorisation de décorer de la croix de Saint-Louis,

qu'il avait obtenue, la même effigie de Notre-Dame-de-Victoire

, qu'on vit depuis la porter en écharpe jusqu'au moment où l'une

et l'autre furent englouties dans l'immense creuset révolutionnaire.

En 1763, la ville continua à s'embellir et à s'organiser; des

écriteaux indiquèrent le nom des rues. En 1764, une école gratuite

de dessin y fut créée. En 1770, le gouvernement-, ayant retiré

à la compagnie des Indes son privilège, se chargea de la liquidation

de ses affaires, et prit possession du port, des vaisseaux,

des magasins et. de toutes ses propriétés. Le port dé Lorient

devint alors un des quatre départements de la marine royale.

Mais ce ne fut qu'après la catastrophe financière du prince

de Rohan Guémené que la. ville fut affranchie de la suzeraineté

de ce seigneur, moyennant une somme de onze millions, pour laquelle

il Céda au roi ses droits de mouvance. Trompée par les avantages

que semblait lui promettre la franchisé de son port, elle crut

compenser la perte du monopole dont elle avait joui durant un

demi-siècle, en obtenant cette nucelle faveur. A peine lui fut-elle

accordée, que ses magasins ne purent suffire pour recevoir tous

les produits de l'industrie anglaise, dont elle ne put tirer

aucun parti, puisque l'exportation dans l'intérieur lui en était

interdite, à moins de supporter des droits dont ils étaient

passibles en sortant de ses murs. Elle reconnut alors cambrien

elle s'était abusée, et s'estima trop heureuse de ce que le

gouvernement voulut bien consentir à la débarrasser du fardeau

qu'elle s'était elle-même imposé par l'impéritie de ses administrateurs.

Pour la consoler d'une bévue aussi grossière, le ministre Galonné

s'imagina aussi facilement qu'elle, et que plusieurs courtisans

ruinés, qu'en rétablissant une nouvelle compagnie des Indes

Lorient recouvrerait son ancienne splendeur, et la France sa

prépondérance sur la Péninsule et sur les bords du Gange. L'arrêt

de cette résurrection trop tardive, parut en 1785, mais on ne

put trouver les principaux actionnaires que parmi quelques ministres

et grands seigneurs, devenus commanditaires d'une douzaine d'agents

plus ou moins obscurs, et qui furent placés à la tête de l'administration.

La masse des premiers capitaux fût si modique, que, dans l'impossibilité

de se procurer les vaisseaux nécessaires pour l'exploitation

d'un si grand commerce, en fut obligé de traiter pour leur fret

et leur armement avec un armateur de Lorient, qui bientôt: ne

put lui-même remplir ses obligations qu'à l'appui des arrêts

de surséance qu'on lui délivrait annuellement. La France ne

possédant: plus dans l'Inde que trois pu quatre comptoirs discrédités,

les agents de la nouvelle association ne purent jamais lui procurer

pour ses retours que le rebut des Anglais. Ainsi végéta cette

compagnie, jusqu'au moment où tous les privilèges furent à la

fois anéantis. Il faut cependant reconnaître que, pendant son

existence éphémère, la ville reprit un aspect florissant. Sa

population s'accrut d'un cinquième. Beaucoup de riches négociants

vinrent s'y établir; de nouvelles rues se formèrent comme par

enchantement ; une multitude de baraques furent remplacées par

des édifices plus dignes d'une ville redevenue le rendez-vous

annuel des principaux commerçants de la France et de la Suisse,

enfin l'exécution de nombreux projets arrêtés pour son accroissement,

son embellissement et son utilité, allait commencer lorsque

la révolution éclata.

A dater de cette époque, la prospérité

renaissante de cette cité déclina de jour en jour, et bientôt

ses malheureux citoyens n'eurent plus qu'à; gémir sur le triste

sort qui leur était réservé. Le commerce maritime une fois anéanti,

un grand nombre de négociants et de capitalistes allèrent se

fixer dans d'autres contrées et une foule d'habitants cosmopolites

ne tarda pas à imiter cet exemple. En moins de deux années l'émigration

devint si considérable, que les revenus communaux ne purent

plus suffire pour faire face aux dépenses les plus urgentes.

Ce fut alors que le corps municipal crut devoir, pour combler

tout ce déficit, recourir à une partie de la population rurale

et étrangère, dont le territoire s'étendait jusqu'au pied des

glacis de la place. Il sollicita eu conséquence du gouvernement

républicain une indemnité de quelques milliers de villageois

pour compenser la perte de ses ex-administrés. Cette pétition

singulière fut non-seulement accueillie avec faveur, mais aussitôt,

suivie du décret qui métamorphosait cinq mille campagnards en

citadins externes, c'est-à-dire en citoyens d’une ville close,

avec laquelle ils ne pourraient cependant communiquer que lorsque

les portes leur en seraient ouvertes à des heures réglées. Ainsi

fut formé le premier extra muros des villes du Morbihan. En

1796 il fut formé à Lorient un bagne, qui depuis a été affecté

aux militaires condamnés pour insubordination. Ce bagne offre

un tout autre intérêt que ceux destinés aux forçats; car les

hommes qu'il renferme ne sont pas des criminels. Il faut assurément

punir l'insubordination, mais il y a loin de cette faute aux

crimes qui envoient les forçats aux galères. On peut être honnête

homme et n'être pas né pour l'état militaire, dont la discipline

a besoin d'être rigoureuse. Cependant, je le dis à regret, le

régime alimentaire, le coucher, l'ordre des travaux, les chaînes,

l'habillement et le trousseau sont absolument comme à Toulon,

Rochefort et Brest. L'intérieur des salles présente absolument

le même coup d'œil que celui des bagnes. L'âge moyen des soldats

détenus à Lorient est-de trente-quatre ans Les récompenses journalières

sont, après la première année, d'être mis en chaîne brisée,

la seconde année de porter la manille; et enfin la troisième

année de porter seulement une manille beaucoup plus légère,

et ils restent ainsi: jusqu'à leur libération, s'ils se conduisent

bien.

Pontivy

Les vestiges qui restent des murs de-cette

ville, où l'on pénétrait par quatre portes principales prouvent

qu'elle était jadis très-forte, cependant l'histoire en fait

rarement mention. En 660, il n'y'existait encore qu'un monastère

où mourut saint Josse, frère.de Judicaël roi de Bretagne. Le

vieux château, des ducs de Rohan, seul monument que possède

Pontivy concourut avec le monastère à former la ville, ruiné

dans les guerres civiles de Bretagne ; ce château fut rebâti

en 1485. Pontivy, placée sur la rive gauche et sur le canal

du Blavet, avait fixé l’attention de Napoléon ; il autorisa,

sur la demande des habitants son changement de nom en celui

de Napoléonville, qu'elle à perdu à la restauration, et y ordonna

d'immenses, travaux. La nouvelle ville, qui est un prolongement

de l'ancienne, ne renferme que quelques rues larges et tirées

au cordeau, une sous-préfecture non achevée, une prison, une

caserne pour la cavalerie, avec un très beau champ de manœuvres

et une jolie promenade.