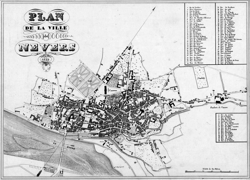

Nervers - Préfecture de la Nièvre

Retour au Département

Nevers dont on ne sait rien avant l'arrivée

de César, est désignée par le conquérant sous le nom de Noviodunum

Ǽduorunz; ce nom de Noviodunum paraît être d'origine celtique nov,

rivière don, montagne. Elle emprunta ensuite à la rivière Niveris,

la Nièvre, qui se jette tout auprès dans la Loire, celui de Nevirnum,

Nivernum, Nevedinum. Celui de Noviodinum reparut plus tard,

à l'expiration de la domination romaine. Quand César domptait la

Gaule, il fit de Nevers un de ses dépôts de vivres, d'armes et de

munitions ; mais, en son absence, deux Éduens, Viridumar et Éporédorix,

s'introduisirent dans la place et en massacrèrent la garnison romaine.

César vint lui-même y relever ses aigles.

Nevers, à la chute

de l'empire romain, eut sa part des calamités communes, le roi des

Huns y passa, la flamme à la main. D'autres conquérants barbares

la dédommagèrent.

Certes, Nevers était chrétienne avant l'arrivée

des Francs, quoiqu'on ne puisse admettre qu'elle eût reçu le christianisme

de trois disciples de saint Pierre, saint Savinien, saint Pollentien

et saint Altin, prétention que Jacques Taveau a essayé de soutenir,

et que Fleury a renversée. Mais Nevers n'avait point encore l'honneur

d'être un chef-lieu de diocèse; or, vers l'an 500, apparut pour

la première fois à Nevers un évêque, saint Eulode, qui était sourd

et muet, Dieu ne pouvait permettre que le pasteur chargé de prêcher

ses ouailles et de recueillir leurs gémissements demeurât dans des

conditions si peu favorables à l'exercice de ses fonctions aussi

saint Séverin appelé à Paris à cette époque en 505, pour guérir

le roi franc de la fièvre quarte, passa à Nevers et guérit aussi,

chemin faisant, le pauvre évêque. Dix ans après, Clovis érigea Nevers

en évêché.

Pendant longtemps, Nevers n'apparaît dans l'histoire

qu'à de rares intervalles. Elle vit s'assembler, en 765, le Champ

de mai convoqué par Pépin, lorsqu'il se disposa à entrer en Aquitaine

pour aller châtier Waïfre. Charles le Chauve y établit un hôtel

des monnaies. De l'époque de Richard le Justicier date le premier

château de Nevers, dont il reste encore quelques débris de murs

épais et massifs, de style saxon, avec fenêtres à plein cintre.

On peut les voir dans les murailles qui soutiennent la terrasse

de l'ancien couvent des oratoriens et dans quelques jardins particuliers.

La plupart des édifices de cette époque en France ont disparu, ou

ne sont arrivés jusqu'à nous qu'en ruine, ce qui tient, soit à leur

mauvaise construction, soit aux dévastations continuelles qui remplissent

l'histoire de ces siècles barbares. En 910, c'est la cathédrale

qui s'écroule ; en 953, c'est le comte de Paris, Hugues le Grand,

qui prend, pille et brûle la ville. Phénomène curieux la ville de

Nevers s'amoindrit, disparaît, s'anéantit presque; son ancienne

importance n'est plus que dans les souvenirs Noviodunum antiquissimum

castrum quidem, sed instar viculi exiguum ; et, à sa place,

ce sont ses faubourgs qui attirent la population, s'élargissent,

s'enflent autour des riches monastères de Saint-Genès, de Saint-Victor,

de Saint-Étienne, de Saint-Martin ; ce sont les paroisses de Saint-Arigle,

de Saint-Troès, de Saint- Pierre, de Saint-Laurent, qui virent et

prospèrent aux dépens du centre. On doit ajouter, au reste, que

des fléaux naturels avaient contribué à cette décadence. Nulle part

les incendies, les pestes ne furent plus répétés. La peste de 1094,

entre autres, fit de tels ravages que les habitants épouvantés croyaient

à la fin du monde. Il fallait refaire cette ville, ou du moins réunir,

resserrer, renfermer dans une muraille ses membres épars.

A la

fin du XIIème siècle, Pierre de Courtenay fit élever

à ses frais la nouvelle et dernière enceinte qui enveloppa les faubourgs,

depuis l'embouchure du petit ruisseau de Crou dans la Loire, jusqu'à

la Nièvre en 1194.

Cette reconstitution de Nevers porta presque

aussitôt ses fruits. Voici cette ville qui prospère. La libéralité

de Pierre de Courtenay remet aux religieux de Saint-Étienne le droit

de gîte, et accorde à la ville une charte d'affranchissement, confirmée

définitivement plus tard en 1231 par Gui de Forez et Mahaut Ier,

sanctionnée par lettres patentes de saint Louis. Par cette charte,

le comte renonçait à tous les droits exercés dans la ville et les

faubourgs, particulièrement à l'ost et à la chevauchée ; un crédit

de quarante jours pour l'approvisionnement de sa table, sa justice

et ses forfaitures, était tout ce qu'il se réservait. Les habitants

étaient autorisés à nommer quatre jurés pour administrer les affaires

principales, convoquer les habitants en cas de besoin, proclamer

le ban de vendange, etc.

Les bourgeois ne relèvent que de leur

propre juridiction et ne peuvent être emprisonnés que pour vol,

rapt ou homicide, à moins de surprise en flagrant délit. Le bailli

rend la sentence, assisté de quatre bourgeois désignés par les jurés

; point d'appel pour le citadin, mais l'étranger peut en appeler,

et, en ce cas, le comte ou son bailli adjoint aux premiers assesseurs

deux de ses chevaliers. Le comte ne doit jamais recevoir plus de

3 sous pour les frais du procès et plus de 30 pour l'amende. Enfin

la commune reçoit la faculté d'acquérir des membres nouveaux par

la concession du droit de bourgeoisie à tout étranger qui y sera

domicilié depuis un an et un jour, exception faite des sergents

et des serfs du seigneur.

Assurément la postérité doit honorer

la mémoire de Pierre de Courtenay et de ses successeurs, qui se

signalèrent par un si généreux abandon de leurs prérogatives et

prévinrent, de six siècles à l'avance et dans les ténèbres du Moyen

Age, la grande émancipation de 1789, d'autant plus que ces concessions

paraissent avoir été volontaires de leur part, et que l'on ne voit

pas que les habitants aient été obligés de les arracher de vive

force.

Ils ne se réservaient, en effet, qu'une cense personnelle,

payable à la Saint-Martin d'hiver, variant de 40 sols à 12 deniers,

selon la fortune de chaque famille, et dont la répartition était

laissée aux bourgeois eux-mêmes. Deux autres droits seigneuriaux,

mais peu vexatoires, subsistèrent aussi ; l’un jusqu'en 1587, l'autre

jusqu'en 1789. Par le premier, tout habitant de Nevers, à moins

qu'il ne logeât dans le quartier privilégié de Saint-Étienne, devait

se présenter, le jour de son mariage, devant le comte, précédé des

violons, et lui donner « pour le festin de noces, 4 deniers, un

pain, deux plats de chair et une quarte de vin. » L'autre était

le droit de trumeau ou sabot le comte et l'évêque prenaient, l'un

le trumeau de devant, l'autre le trumeau de derrière « des chascunes

bestes au maille, bœuf ou vasse, vieille ou jeune, » tuées en

la grande boucherie.

Nevers devait aimer ses comtes. Et elle

les aimait, si l'on en juge par les réceptions brillantes qu'elle

leur faisait. Ainsi, lorsque le comte Jean, fils du duc de Bourgogne

Philippe le Hardi, fit sa première entrée, la ville lui offrit deux

tonneaux de vin, plusieurs lamproies des torches. L'année suivante,

nouvelle entrée, deux autres tonneaux de vin. Après sa captivité

chez les Turcs il vient en 1400, on le comble coupe d'argent doré

à couvercle en or, douze tasses d'argent, une boîte d'épices, trois

tonneaux de vin vingt-quatre lamproies, et nombre d'autres poissons,

sans parler du vin pour les officiers. Et dans le même temps, occupés

de le faire sortir de captivité, les bourgeois de Nevers contribuaient

pour 1,000 livres d'or à sa rançon, alors qu'une peste terrible

les décimait au point que le receveur sollicita un dégrèvement de

contribution. Ils savaient, dans l’occasion, mettre dans leurs hommages

une certaine galanterie lorsque Bonne d'Artois, seconde femme de

Philippe de Bourgogne, entra à Nevers en 1414, un ange habillé de

plumes de paon, lequel courait sur une corde de 80 toises, lui mit

sur la tête, à elle et à son fils Charles, un chapeau de Fleurs

artistement travaillé. Ils ne reçurent pas moins bien Charles VI,

qui vint deux fois dans leurs murs, et qui leur remit 200 livres

de tailles arriérées, pour être employées à la construction d'un

pont sur la Nièvre.

C'était le temps, à Nevers comme ailleurs,

des grandes constructions d'églises et de forteresses. Du XIVème

siècle, en effet, date la cathédrale dont la reconstruction fut

commencée par l'évêque Guillaume Ier, de Saint-Lazare.

C'était la quatrième fois que l'on bâtissait l'église de Nevers.

Un premier édifice avait été élevé au VIème siècle, un

second au sous l'invocation de la Vierge, de saint Gervais et de

saint Protais ; un troisième enfin par l'évêque Jérôme, sous Charlemagne,

et cette fois dédié à saint Cyr et à sainte Juliette. En 1210, un

violent incendie dévora cette église, et ce ne fut pas grand dommage,

car elle était encore couverte en chaume. Guillaume fit les choses

plus grandement. La nef de l'église, dont on peut admirer la pureté

comme exemple de gothique sévère et de la grande époque, lui appartient.

Les sculptures y sont d'une grande élégance ; les chapiteaux y représentent

les feuillages indigènes, fraisier, chardon, chêne et peuplier.

On y remarque surtout un chapiteau où est sculptée la légende de

saint Cyr et de Charlemagne ; l'empereur, menacé par un sanglier

furieux, s'est jeté à genoux pour invoquer le saint, qui apparaît

dans le moment même sur le dos du monstre et le tient immobile sous

lui. Le chœur et le sanctuaire sont d'une date différente du XIVème

et XVème siècles, et portent, en conséquence, un autre

caractère. La tour qui domine extérieurement l'édifice et qui fait

un gracieux effet, quoique peu en harmonie avec le reste ne fut

commencée qu'en 1509 par l'évêque Bahier, et achevée en 1528. On

était en pleine Renaissance et cela ne laisse pas d'être curieux

de voir la Renaissance s'essayer une fois par hasard dans le gothique,

accoler son génie à celui du moyen âge et répandre à profusion sur

une haute tour d'église, au flanc de l'austère ogival primitif,

son luxe plus gracieux qu'imposant de balustrades à jour, de statues

en pleine saillie, de dais richement brodés dans la pierre, et de

tourelles angulaires.

Pour entreprendre de si grandes choses,

il fallait que l'évêque de Nevers fût un puissant personnage au

XIIIème siècle. Il est à remarquer que c'est lui qui,

en 1028, avait pris le premier le titre d'évêque par la grâce de

Dieu. Il avait des serfs nombreux. Lorsqu'il faisait sa première

entrée dans la ville, les quatre barons de Cours-les-Barres, de

Givry, de Druy, de Poiseux, le portaient sur leurs épaules depuis

l'abbaye de Saint-Martin jusqu'à la cathédrale. Comme vassal du

roi de France, il lui devait le service militaire ; en 1224, Raynald

conduisit à Tours son contingent ; en 1244, saint Louis fit citer

à Chinon Robert Cornu, qui s'était affranchi de cette obligation,

Il faut reconnaître, d'autre part, qu'il avait à compter avec

ses diocésains et qu'il n'entrait pas dans la ville sans conditions.

Les prieurs des couvents de Saint-Étienne et de Saint-Martin l'attendaient

sous le porche et ne le recevaient qu'après lui avoir fait jurer

de maintenir leurs privilèges et ceux des bourgs. Les chanoines

aussi étaient des hommes puissants. Depuis 1201, ils nommaient seuls

l'évêque, tandis qu'auparavant le peuple participait à l'élection.

Ils étaient soixante, vivant en commun, ayant la haute justice,

des vassaux qui prêtaient foi et hommage, des serfs taillables et

exploitables à volonté. Leur trésorier entrait au chœur en habit

de guerre, et y siégeait l'épée au côté, l'oiseau sur le poing,

en bottes et en éperons.

Vis-à-vis des bourgeois, l'évêque prenait

encore des engagements, et la scène symbolique qui se passait mérite

d'être rapportée. Le nouvel évêque, se rendant en pompe à la cathédrale,

rencontrait dans la rue de la Parcheminerie les échevins et devant

eux une chaîne tendue, la chaîne s'abaissait pour laisser passer

le cortège et se tendait de nouveau devant l'évêque, pour lui montrer

que ceux-là étaient de la ville, mais que lui n'en était pas encore

tant qu'il n'avait pas prêté le serment d'en respecter les franchises.

Il y a dans cette cérémonie je ne sais quelle fierté aragonaise

qui donne bonne idée des bourgeois nivernais. On en trouverait peu,

en effet, qui aient été plus jaloux de leurs privilèges. Eux-mêmes

nommaient leurs jurats, appelés échevins depuis 1288, et, chose

curieuse, ils admettaient les nobles, non les prêtres, à l'échevinage.

L'élection se faisait le second dimanche du carême ; les jours précédents,

le préconisseur parcourait la ville et criait à tous les habitants

qu'ils eussent à y prendre part sous peine d'un écu d'amande. La

salle du chapitre de l'abbaye de Saint-Martin était, avant la construction

de l'hôtel de ville, en 1436, le lieu où se réunissait l'assemblée.

Dans cette même abbaye se trouvait la voix de la cité, la cloche,

le gros saint de la communauté, comme on l'appelait. Elle avertissait

les bourgeois lorsque le guetteur toujours présent, qui logeait

dans le clocher de Saint-Martin avec sa famille, avait aperçu au

loin dans la campagne quelque objet menaçant pour la ville. Deux

fois par jour, elle annonçait de sa grande voix l'ouverture et la

fermeture des portes, et les cloches plus petites, placées aux portes

mêmes, répétaient l'avertissement d'un ton plus argentin. Les bourgeois

de Nevers ne s'en remettaient qu'à eux-mêmes pour leur propre défense

chaque quartier avait ses soldats (quartiniers) qui formèrent plus

tard les compagnies bourgeoises, et ce privilège leur fut confirmé

formellement par Charles VI, en 1421. Ces soldats étaient choisis

parmi les habitants qui élisaient les officiers. Ils excellaient

au tir de l'arbalète, dont une école fut établie, en 1409, aux Chaumes

de la Loire ; aussi Charles VII les incorpora parmi ses francs archers,

et Charles VIII les emmena en Italie. En 1524, le tir à l'arquebuse

fut substitué au tir à l'arbalète, et les arquebusiers furent organisés,

en 1621, par Charles de Gonzague, en une confrérie célèbre sous

le nom de compagnie de Saint-Charles.

C'est à l'industrie, au

commerce, que les habitants de Nevers devaient cette indépendance.

Les vins de la province se buvaient, au moyen âge, jusque sur la

table du roi. Des fabriques d'émaux, des verreries fameuses, qui

donnèrent à la cathédrale les beaux vitraux qu'on y admire, popularisaient

par leurs élégants produits le nom de Nevers. Les manufactures de

faïence, les plus anciennes du royaume, établies par les ducs de

Nevers à l'imitation de celles d'Italie, jouissaient d'une réputation

qui dura jusqu'au siècle dernier. Les artisans formaient des corporations

celle des pêcheurs existait depuis longtemps déjà en 1250 ; celle

des boulangers prit naissance après que Louis 1er (1303)

eut autorisé l'un d''eux à bâtir un four dans sa maison, rue de

la Tartre, et à y cuire pour le public.

Une industrie qui prit,

deux siècles plus tard, un grand développement à Nevers et aux alentours,

ce fut celle des forges ; à tel point que les habitants se plaignirent

au roi de la cherté du bois, et lui demandèrent la suppression et

démolition des forges, qui leur fut accordée en 1560.

Nevers

ne resta pas en arrière pour l'instruction. Dès 1009, nous voyons

le chapitre de Saint-Cyr nommer un certain Gaudon grammairien des

petites écoles pour les enfants laïques. C'est à Nevers que fut

transportée, en 1316 l'université d'Orléans, interdite par le pape

Jean XXII. Elle y eut, au reste, peu de succès, comme nous l'apprend

Gui Coquille. Les écoliers firent tapage, « et à certain jour

plusieurs particuliers citoyens de Nevers prindrent la chaize du

docteur, en cholère la portèrent sur le pont et la jetterent en

Loire, disant ces mots que de par le diable, elle retourne à Orléans

dont elle estoit -venue. »

C'est en 1535 que fut établie

à Nevers la première imprimerie. Nevers, au XVème siècle,

suivit, avec le duc de Bourgogne, le parti anglais et reconnut Henri

VI. Quand Charles VII l'eut emporté, elle fut un moment l'un des

foyers de la jacquerie. Il vint dans ses murs. Louis XII, François

1er y parurent également.

La Réforme s'y manifesta

d'une façon singulière. Jacques Spifame, évêque de la ville, homme

fort distingué, qui avait été maître des requêtes au parlement,

conseiller d'État et chancelier.de l'Université de Paris, un jour

de Pâques, se mit à administrer la communion aux fidèles dans l'église

de Saint-Cyr, en disant « Reçois la figure du corps de Jésus-Christ.

Ces paroles hérétiques en pleine solennité pascale, firent bondir

le doyen du chapitre. « Tu mens effrontément, mentiris impudentissime

! » s'écria-t-il et il corrobora son apostrophe d'un violent

coup de poing appliqué sur la bouche coupable. Un grand tumulte

s'ensuivit, et bientôt le prélat se rendit à Genève après avoir

résigné son évêché en 1559). Une passion l'avait conduit, dit-on,

à se faire protestant. Il vivait depuis longtemps dans une grande

intimité avec Catherine de Gaspence, femme d'un procureur au Châtelet.

Tous deux s'épousèrent à Genève. Mais déjà ils avaient des enfants,

un de ses neveux ayant contesté leur légitimité, pour la prouver

Spifame fabriqua un faux acte de mariage antidaté, traduit devant

le conseil de Genève, il y fut condamné à mort comme adultère, en

1566.

Gilles Spifame, son neveu et son successeur à l'évêché

de Nevers, travailla avec ardeur à détruire le protestantisme qui

se répandait de plus en plus dans son diocèse. En 1561, les calvinistes

formèrent une première réunion ; il y opposa une procession à la

tête de laquelle il parut en habits pontificaux et les échevins

en robe rouge. Malgré la protection que les réformés trouvaient

dans le comte de Nevers, François de Clèves, ils furent l'objet

de persécutions qui coûtèrent la vie à plusieurs d'entre eux, et

qui ne cessèrent qu'après l'avènement de Louis de Gonzague et la

nomination de Gui Coquille aux fonctions de premier échevin de la

cité en1568. La Saint-Barthélemy ne fit point de victimes à Nevers,

et cette ville parut tiède à la Ligue, dont le conseil général,

siégeant à Paris, adressa aux habitants une lettre pour exciter

leur zèle.

Nevers reçut successivement au XVIIème

siècle, Louis XIII et Louis XIV. Elle subissait alors, comme toutes

les parties de la France, les effets de la révolution qui s'opérait

dans le royaume. Le progrès irrésistible de l'unité monarchique

emportait partout les institutions libres que l'esprit d'indépendance

locale avait arrachées au moyen âge.

Dès 1566, l'ordonnance

de Moulins avait enlevé aux échevins de Nevers la connaissance des

affaires civiles ; en 1692, leur autorité fut encore diminuée par

l'institution d'un maire. La connaissance des causes criminelles,

et même des délits de police leur fut, enfin retirée, et ils né

gardèrent en définitive, pauvre débris de leur ancienne autorité,

que la proclamation du ban des vendanges. Leur charge devint même

un fardeau insupportable, par une ressemblance fort curieuse avec

celle des curiales dans l'empire romain en effet, les échevins,

en matière d'impôt, répondaient pour leurs administrés de leur fortune

et de leur corps, et Nevers, au XVIIème siècle, n'ayant

pu acquitter des impôts devenus très lourds, on vit les habitants

fuir l'échevinage comme un fléau, et l'intendant de la généralité

en fut réduit à désigner pour ce supplice municipal quatre des plus

notables citoyens, qui acceptèrent par force. Ceci se passait un

peu avant la Fronde, pendant laquelle Nevers fut sévèrement contenue.

L'activité industrielle de Nevers ne paraît pas cependant avoir

alors beaucoup diminué, puisqu'en 1710 on y créa un tribunal de

commerce. Le XVIIIème siècle, au reste, si remarquable

dans presque toutes les provinces de France par les constructions

d'utilité publique et les établissements de bienfaisance, rendit

à Nevers un grand service en la débarrassant pour jamais de ce fléau

de la peste qui semblait l'avoir prise en affection, et venait encore

de la dévaster deux fois au siècle précédent. Un conseil de santé,

établie 1721, prit des mesures assez habiles pour le chasser sans

retour. C'est encore au XVIIIème siècle que Nevers doit

sa belle promenade. Le vieux château, commencé vers 1475 par Jean

de Clamecy, comte de Nevers, orné et terminé par les ducs de Nevers

; des maisons de Clèves et de Gonzague ; la place Ducale, qui le

précède, et qui fut bâtie en 1608 par Charles II de Gonzague, sur

le modèle de la place Royale de Paris, existaient déjà. Mais le

parc ne formait qu'un grand carré long, le reste planté en vignes.

En 1767, une des plus jolies femmes du pays, Mme de Prunevaux, fort

aimée du duc de Nevers, s'y promenait avec lui. Elle lui fit observer

que la vigne ajoutée au parc en rendrait la promenade bien plus

agréable, et le duc, par galanterie, s'empressa de faire transformer

cette partie en jardin anglais. Le parc est devenu public, et c'est

à la charmante dame de Prunevaux que Nevers doit un de ses plus

beaux ornements.

A l'époque de la Révolution, Nevers entra dans

le mouvement de 89 et fit rédiger des cahiers tout à fait dans le

sens du tiers état. La Terreur y envoya Fouché de Nantes, suivi

de Collot d'Herbois et de La Planche, qui firent bruler toutes les

archives.

Nevers serait une jolie ville par sa situation en

amphithéâtre sur la rive droite de la Loire, si l'affreux percement

de ses rues ne rebutait pas le voyageur. Il y pourra remarquer cependant,

sans parler du nouveau du parc et de la cathédrale, la porte du

Crou, qui donne une idée imposante des constructions féodales (on

y a établi un musée lapidaire) le pont de dix-sept arches, mais

trop massif, construit sur la Loire ; l'arc de triomphe élevé en

mémoire de la victoire de Fontenoy, où il lira quatre mauvais vers

de Voltaire qui furent payés par un présent de cent louis ; la préfecture,

à l'entrée de la ville ; l'hôtel de ville, qui renferme une bibliothèque

de 20,000 volumes ; le théâtre, le palais de justice, qui occupe

le premier étage du Palais ducal et dont le second étage a reçu

le Musée Nivernais, remarquable par sa belle collection de faïences

artistiques. Il ne passera pas dans la rue de la Parcheminerie sans

saluer la maison du menuisier poète, modeste maisonnette où grimpe

un cep de vigne, pour attester qu'on y a chanté Bacchus. Ce poète,

c'est Adam Billaut, ou Maitre Adam, le Virgile au rabot, que sa

verve naturelle porta à faire des vers tout en continuant de gagner

sa vie le rabot à la main. C'est l'auteur de la fameuse chanson

:

Aussitôt que la lumière

Vient redorer nos coteaux.

Le

cardinal de Richelieu voulut le voir, et lui donna un vetement neuf

, une pension de cent écus et de quoi s'acheter une maison. Il a

laissé trois recueils les Chevilles, le Vilebrequin et le Rabot

; ce dernier n'est pas imprimé.

Le collège, aujourd'hui le lycée,

tenu alors à Nevers avec grand succès par les jésuites, y faisait

prospérer les études et comptait parmi ses professeurs le célèbre

père Bougeant. Gresset y fut régent de rhétorique et y composa Vert-Vert,

dont il allait égayer la supérieure même des Visitandines de la

ville. Ce sont là, avec le fameux révolutionnaire Chaumette, procureur

de la Commune de Paris pendant la première Révolution, les principaux

noms célèbres que Nevers peut citer.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.