Histoire de la Nièvre

Le département de la Nièvre a été créé

à la Révolution française, le 4 mars 1790, en application de

la loi du 22 décembre 1789, à partir de l'ancienne province

du Nivernais.

L'histoire de ce département n'égale pas en

intérêt celle de quelques autres, que leur situation, leur richesse

ont mêlés davantage aux grands événements. Ce pays de montagnes,

caché au centre de la France, a eu une existence plus modeste

et plus obscure. À cheval sur la chaîne des monts du Morvan

(Mor, noir ; Van, montagne), qui se détache des montagnes

de la Côte-d'Or, possédant à la fois les sources de l'Yonne

et une partie de la rive droite de la Loire, son histoire et

ses intérêts se trouvent engagés également dans les deux bassins

de la Manche et de l'océan Atlantique. Mais son influence ne

rayonna bien loin ni d'un côté ni de l'autre.

Au temps des

Gaulois, son territoire était occupé, pour la plus grande partie,

par les Éduens (Ǽdui), et, pour la partie nord-ouest, entre

Clamecy, Cosne et La Charité, par les Sénonais (Senones). Quelques

dolmens ou menhirs encore debout, quelques haches en pierre

trouvées dans le sol, voilà tout ce qu'a laissé dans le pays

l'époque druidique. César vint, et deux fois s'en rendit maître.

L'administration romaine eut grand souci d'un pays si voisin

du centre de partage des eaux de la France, si propre à établir

des postes militaires inexpugnables, et enfin situé sur la route

d'Autun à Courges, deux des plus grandes villes de cette époque.

Aussi trouve-t-on de nombreux vestiges de voies, de camps romains.

Le sommet du mont Beuvray, particulièrement, était un centre

où aboutissaient plusieurs routes. Des savants ont prétendu

que l'ancienne Bibracte était située sur un plateau élevé de

680 mètres au-dessus de la mer. Une levée de terre circulaire

semble indiquer, en effet, ou une ancienne ville gauloise, ou

un camp romain. Le camp est plus probable. Il y en avait un

autre à Saint-Sauges, dont les traces sont encore visibles,

et Château-Chinon possède les ruines d'un fort bâti par les

Romains. Mais les plus curieux débris de ces temps sont les

ruines d'une ancienne ville trouvée à Saint-Révérien ; l'amphithéâtre

de Bouhy, des fragments de statues, de cippes trouvés à Entrains,

et surtout les thermes de Saint- Honoré. Les eaux thermales

et minérales que toute cette région doit à sa nature volcanique,

étaient sans doute une des causes les plus actives qui attiraient

les Romains.

Les thermes de Saint-Honoré, dont la découverte

s'est complétée en 1821 par des fouilles faites au pied même

des montagnes du Morvan, sont remarquables par une salle de

bains toute revêtue de marbre, au milieu de laquelle trois réservoirs

donnent une eau abondante, et par les nombreuses et brillantes

habitations dont les Romains avaient orné cette petite ville.

Ils y fondèrent même un hospice militaire où les bains se prenaient

dans dix-neuf bassins aujourd'hui rendus à la lumière. Si l'on

en croit Gui Coquille, savant magistrat du pays même, la plupart

des noms en de la province seraient dérivés de noms latins par

la transformation suivante villa Cecilii, Cézilly ;

Germanici, Germancy ; Cervini, Corbigny ; Cassii,

Chassy ; S"abinii, Savigny ; Ebusii, Bussy,

etc. La terminaison fréquente nay viendrait de la terminaison

non moins fréquente chez les latins anum: Lucianum, Lucenay

; Casianum, Chassenay ; Appiamcm, Apponay ; etc.

C'est sous la domination romaine que cette province, comme

presque toutes celles de la Gaule, reçut le christianisme prêché

par saint Révérien et le prêtre saint Paul, qui furent martyrisés

à Nevers en 274. Saint Pèlerin, apôtre de l'Auxerrois, vint

presque aussitôt après enseigner l'Évangile aux habitants du

district d'Entrains, où il eut à lutter contre les prêtres d'un

temple de Jupiter élevé dans ce pays. Pèlerin finit aussi par

le martyre ; car, Dioclétien étant devenu empereur, il fut persécuté

comme tous les chrétiens, enfermé dans un souterrain et enfin

massacré.

La domination des Burgondes, établie sous Honorius

dans le sud-est de la Gaule, comprit le Nivernais.

Les Francs

survinrent, et Clovis, à l’occasion de son mariage avec Clotilde,

s'en empara. A sa mort survenue en 511, ce fut le roi d'Orléans

qui eut le Nivernais. Sous les derniers Mérovingiens, sous les

premiers Carlovingiens, la province suit le sort du reste de

la Gaule. Louis le Débonnaire la donne ensuite à Pépin, roi

d'Aquitaine, dans le partage qu'il fait de ses États en 817,

et elle est de nouveau entraînée dans les vicissitudes des grands

événements de l'époque ; elle souffre de tous ses maux.

Rien

ne donne une plus terrible idée des ravages des Normands, que

de voir ces pirates barbares porter la désolation jusque dans

le Nivernais, au cœur même de la France. Nevers eut cependant

pour comte le fameux Gérard de Roussillon, héros de tant de

romans de chevalerie. Mais Gérard se brouilla, en 865, avec

Charles le Chauve, qui transféra son comté, avec l'Auxerrois,

à Robert le Fort. Puis, les liens de l'obéissance à l'autorité

royale se relâchant de plus en plus, à la fin du même siècle,

le Nivernais fit partie des domaines du duc de Bourgogne, qui

le donnait à gouverner à des comtes de son choix. L'un de ces

comtes, Rathier, suivant une tradition, fut accusé par un certain

Alicher d'avoir violé la femme du duc, son suzerain ; le procès

se plaida par le combat judiciaire, et déjà Rathier avait enfoncé

son épée dans la mâchoire inférieure de son adversaire, quand

celui-ci le frappa d'un coup mortel. Le suzerain offensé et

vengé était alors Richard le Justicier. Il donna le fief à un

certain Séguin. Henri le Grand en investit ensuite Otto-Guillaume,

fils d'Adalbert, roi d'Italie, qui, en 992, le donna en dot

à sa fille Mathilde, en la mariant avec Landry, sire de Metz-le-Comte

et de Monceaux.

C'est de ce moment que date l'existence séparée

du Nivernais. Il eut ses comtes distincts, en même temps comtes

d'Auxerre. Les autres petits seigneurs du pays, vassaux du comte,

se fortifiaient à la même époque dans leurs châteaux et se rendaient

presque indépendants, faisant à l'égard des grands vassaux ce

que les grands vassaux faisaient à l'égard du roi.

Maintenant

nous sommes en pleine vie féodale. Guerres continuelles, de

voisinage, à droite, à gauche, principalement avec les dues

de Bourgogne à propos du comté d'Auxerre. Le plus remarquable

des comtes de Nevers dans cette période est Guillaume 1er

en 1040. Le chroniqueur assure qu'on ne trouverait pas, dans

toute sa vie, une seule année de paix. Autour de lui, il entretenait

sans cesse cinquante chevaliers, et cela ne l'empêchait pas

d'avoir toujours 50,000 sous d'argent dans ses coffres, ce qui-est

assez remarquable pour l'époque. II battit le fils du duc de

Bourgogne. Moins heureux lorsqu'il porta secours au roi de France

contre le seigneur du Puiset, il fut fait prisonnier au siège

de ce château qui tint en échec la faible royauté de ce temps.

Vers la fin de ce siècle, le Tonnerrois fut réuni par héritage

au Nivernais et à l'Auxerrois, et Guillaume II porta le titre

de comte d'Auxerre, de Nevers et de Tonnerre. Ce Guillaume partit,

en 1101, avec 15,000 hommes pour la Palestine, passa par Constantinople,

perdit à peu près tout son monde en Asie Mineure, et arriva

presque nu à Antioche, d'où il revint en Europe.

Il fut un

des fidèles alliés de Louis le Gros. Comme il revenait de combattre

le fameux Thomas de Marle, sire de Coucy, il fut fait prisonnier

dans une rencontre avec Hugues le Manceau qui le livra au comte

de Blois. Celui-ci le tint quatre ans enfermés dans son château

avec une opiniâtreté qui résista longtemps aux sollicitations

de la plupart des puissances de l'époque. On s'est demandé la

cause d'un tel acharnement, et peut être la trouverait-on dans

le mécontentement que devait exciter chez certains seigneurs

la persistance des comtes de Nevers à aider les progrès de la

royauté.

L'existence des comtes de Nevers fut assez agitée

.à cette époque. C'est Guillaume III qui accompagne Louis VII

en terre sainte et qui va ensuite en pèlerinage en Espagne.

C'est Guillaume IV qui voit son comté dévasté par les comtes

de Sancerre et de Joigny et qui réussit à les battre à La Marche,

entre Nevers et La Charité (1163). Cette guerre lui avait coûté

fort cher ; il avait fait des dettes comment les payer ? Or,

écoutez comment s'y prenait un débiteur féodal pour rétablir

ses finances. La ville de Montferrand passait pour très riche

et renfermait, disait-on, un magnifique trésor. Guillaume prend

la route de Montferrand, se jette sur la ville, la pille et

emmène le seigneur du lieu en disant aux habitants qu'il le

leur rendra quand ils auront payé une certaine somme. Un peu

plus tard, on le voit marcher sous la bannière du roi Louis

le Jeune contre le comte de Châlons. Puis, pour expier tous

ses péchés, il va en terre sainte et meurt à Saint- Jean-d'Acre.

Le clergé ne lui sut aucun gré de cette dévotion tardive, et

Jean de Salisbury, écrivant à l'évêque de Poitiers, lui fait

cette triste oraison funèbre qui pourrait aussi bien s'appliquer

à la plupart des seigneurs féodaux de ce temps. « Ce n'est ni

par les traits des Parthes ni par l'épée des Syriens qu'il a

péri ; une si glorieuse fin consolerait ceux qui le regrettent

; mais ce sont les larmes des veuves qu'il a opprimées, les

gémissements des pauvres qu'il a tourmentés, les plaintes des

églises qu'il a dépouillées, qui sont cause qu'il a échoué dans

son entreprise et qu'il est mort sans bonheur au champ de la

gloire. »

De tous ces comtes aventureux, le plus célèbre

et le plus malheureux fut Pierre de Courtenay. Il n'était comte

de Nevers que par sa femme. En effet, avec Guillaume V s'était

éteinte la descendance mâle, et le fief avait fait retour à

la couronne. Philippe-Auguste eut la générosité de le rendre

à Agnès, sœur de Guillaume V, à laquelle il fit épouser Pierre

de Courtenay, petit-fils de Louis le Gros, et, par conséquent,

de sang royal. A la mort d'Agnès, Pierre continua de gouverner

le Nivernais, comme chargé de la garde-noble de ce fief pour

sa fille Mahaut, que le roi de France maria plus tard avec Hervé,

sire de Gien. À ce moment, Pierre de Courtenay se retira dans

ses autres domaines. Quelque temps après, appelé au trône de

l'empire latin de Constantinople, il partit pour en prendre

possession mais un Comnène qui régnait en Épire l'arrêta par

trahison, et le tint si bien prisonnier qu'on n'eut plus jamais

de nouvelles de son sort.

Les comtes de Nevers et Pierre

de Courtenay, le premier de tous, se montrèrent libéraux dans

la question communale. Nevers, Clamecy obtinrent des franchises.

Des règlements furent publiés, d'accord avec les principaux

barons du pays, pour protéger les agriculteurs dans leurs travaux,

pour faciliter les mariages des femmes serves avec les hommes

des autres seigneurs, sauf toutefois l'autorisation de leur

propre seigneur, enfin pour maintenir la paix publique, et le

bannissement fut prononcé contre quiconque, ayant détruit ou

incendié une maison, refuserait la réparation exigée.

L'intervention

de la royauté n'était donc pas fort impérieusement réclamée

par l'intérêt des peuples dans ce pays. Mais la royauté, encore

plus guidée par l'ambition d'un pouvoir qui sent croître ses

forces que par ce beau motif du bonheur des peuples, intervenait

partout.

En 1280, un arrêt du parlement interdit aux comtes

de Nevers de créer des nobles. C'était le temps de l'impitoyable

Philippe le Bel. Par un nouvel arrêt du parlement, le comte

de Nevers se voit confisquer ses comtés de Nevers et de Rethel

pour avoir refusé de venir se justifier, en cour des pairs,

de quelques violences contre le clergé et la noblesse de son

fief. Il est vrai que, sous Louis le Hutin, la féodalité regagne

du terrain, et ce roi promet, en 1316, par lettres patentes,

de ne plus permettre les empiétements de ses officiers sur la

juridiction des comtes de Nevers. Une nouvelle famille de comtes

était encore une fois venue s'asseoir sur le siège comtal de

Nevers. Yolande, seule héritière en 1272, avait épousé Robert

de Dampierre, qui fut quelque temps comte de Nevers par sa femme,

et, après la naissance de leur fils, Louis ler continua

de gouverner le fief. Lui-même devint comte de Flandre. Philippe

le Bel accusa Louis de Nevers d'avoir soulevé les Flamands,

et le fit emprisonner. Rendu à la liberté, il en usa pour contester

à Philippe le Long son droit de succession au trône, de concert

avec le duc de Bourgogne, le comte de Joigny, etc. Un arrêt

du parlement confisqua toutes ses seigneuries, qui lui furent

peu après rendues. Louis II épousa la fille de Philippe le Long,

et devint, du chef de son grand-père et de son père, comte de

Flandre et de Nivernais en 1322. On l'appelle souvent Louis

de Crécy, parce qu'il mourut à la bataille de Crécy, en 1346.

Le Nivernais souffrit alors de l'invasion des Anglais. Ils le

ravagèrent après la bataille même de Crécy, et, dix ans après,

à l'époque du désastre de Poitiers, ils s'emparèrent de La Charité,

d'où leurs partis désolèrent la province. En 1319, elle fut

obligée de se racheter d'un nouveau pillage, lors du passage

de l'armée conduite par Édouard III. Louis III de Male avait

obtenu de Philippe de Valois des lettres patentes qui érigeaient

en pairie viagère les comtés de Nevers et de Rethel. Il ne laissa

qu'une fille, Marguerite, qui épousa Philippe le Hardi, duc

de Bourgogne, et lui porta à la fois la Flandre et le Nivernais.

Les deux époux détachèrent le comté de Nevers et le donnèrent

à l'aîné de leur fils, Jean sans Peur ; et celui-ci le céda

à son frère Philippe, qui se fit tuer à Azincourt. Les fils

de ce Philippe moururent aussi, ne laissant qu'une fille, Élisabeth,

et les Nivernais virent encore arriver un seigneur étranger

; c'était le duc de Clèves. Son petit-fils, François 1er,

se distingua par ses talents militaires et obtint l'érection

définitive du Nivernais en duché-pairie (1538). Les seigneurs

de Nevers firent alors exécuter un travail qui était bien dans

l'esprit de cette époque de fusion, de centralisation, d'étude,

c'est-à-dire la rédaction des coutumes de la province en 1534,

dont les états provinciaux convoqué en 1490 avaient jeté les

bases.

Dans les guerres de religion, les Nivernais

se montrèrent d'abord en majorité très catholiques et assez

intolérants ; mais à la fin ils changèrent et se rallièrent

à Henri IV. Leur pays fut, après Henri IV, le centre de cette

nouvelle guerre folle que les seigneurs formèrent contre Marie

de Médicis. La mort du maréchal d'Ancre apaisa tout.

La maison

de Gonzague possédait alors le Nivernais depuis le mariage de

Louis de Gonzague avec Henriette de Clèves, seule héritière

(1565). Le cardinal Mazarin acheta le duché (1659), qui, à sa

mort, passa à son neveu Philippe-Julien Mazarin, et sa maison

l'a possédé jusqu'en 1789. Quelques-uns des derniers ducs de

Nivernais se sont distingués au XVIIème et au XVIIIème

siècle par leur esprit, leur goût pour la littérature. Le dernier

de tous, à la fois auteur de gracieuses poésies légères et ambassadeur

à Rome, à Berlin et à Londres, perdit ses biens à la Révolution,

et sut vivre en sage, modestement, jusqu'en 1798.

Quant

à la province, elle forma à peu près le département de la Nièvre.

Auparavant, elle était un des trente-deux gouvernements militaires,

et se divisait, pour l'administration financière, en quatre

élections, dont Nevers et Château-Chinon, faisaient partie de

la généralité de Moulins; Clamecy, la troisième, de la généralité

d'Orléans; La Charité, la quatrième, de la généralité de Bourges.

Pour la justice, elle était comprise dans le ressort du parlement

de Paris mais elle avait sa coutume écrite, dont on a parlé

plus haut, sa chambre des comptes établie au nom du duc de Nivernais

son hôtel des monnaies, qu'on faisait remonter à Charles le

Chauve; enfin ses Grands-Jours, institués en 1329 par Louis

Il, tribunal d'appel composé de « trois prud'hommes, un chevalier

et deux gradués, pour juger les appeaux de Nivernais, tant des

prévôts que des baillis, » avec pouvoir de juger, retenir ou

renvoyer. Il y avait trois assises des Grands-Jours avant 1563

; elles furent alors réduites à deux par un édit royal. Le Nivernais

comptait 273,890 habitants. On ne peut omettre, dans l'histoire

du département de la Nièvre, celle du commerce tout spécial

qui le fait vivre et l'enrichit, d'autant plus qu'elle présente

des incidents assez curieux. Il s'agit du commerce des bois.

Les hautes montagnes du Morvan attestent que les volcans ont

remué ce sol ; et, en effet, si l'on perce la couche de sable

qui le recouvre, on trouve un fond de basalte et de granit.

Cette chaude nature du sol a produit de tout temps une riche

végétation de forêts. Si, aujourd'hui qu'on a tant exploité

les bois, le département de la Nièvre en possède encore 204,000

hectares sur 6 millions qui existent en France, combien en devait-il

être couvert lorsque la France entière, au XVIème

siècle, en possédait 30 millions d'hectares !

C'est à cette

époque, en effet, que le commerce se développant les communications

s'ouvrant de toutes parts, et Paris, de plus en plus peuplé,

manquant de bois, les Nivernais imaginèrent d'expédier le leur

à la capitale. Une compagnie de marchands se forma sous la raison

René Arnoult et compagnie, et des lettres patentes lui furent

accordées, qui portaient « autorisation de flotter sur les rivières

de Cure et d'Yonne, sans qu'il fût donné empêchement par les

tenanciers et propriétaires ou autres possesseurs d'aucuns moulins,

écluses, ou ayant droit de seigneurie, pêcheries ou autres,

et défense au parlement de Dijon de s'immiscer dans les contestations

sur le flottage des bois, attribuées spécialement aux prévôts

et échevins de la bonne ville de Paris en première instance,

et, par appel, au parlement de Paris. » Le flottage dont il

est ici question avait été, dit-on, déjà employé en 1490 sur

la rivière d'Andelle ; mais c'est véritablement à Jean Rouvet

que l'on attribue en 1549 l'invention de ce moyen de transport

au profit de la compagnie susdite. Son système consistait à

retenir par écluses les eaux au-dessus de Cravant, puis à les

lâcher en y jetant les bûches à bois perdu, pour les recueillir

ensuite au port de Cravant, et les expédier de là, par trains,

sur l'Yonne et la Seine jusqu'à Paris. Le même procédé est en

usage aujourd'hui. Des étangs creusés à la tête de chacun des

ruisseaux qui vont former ou grossir l'Yonne amassent l'eau

; dès qu'on lève les pelles, elle s'écoule avec impétuosité,

et le torrent emporte les bûches ; les premières, la cataracte

franchie, sont jetées à droite et à gauche du ruisseau inférieur

et s'y arrêtent c'est ce qu'on appelle border la rivière ; il

ne reste plus alors qu'un goulet étroit, au milieu du cours

d'eau, par où les autres sont emportées rapidement. On passe

ensuite à l'opération qui s'appelle toucher queue, c'est-à-dire

qu'on déborde le ruisseau et qu'on ramène dans le milieu les

bûches égarées sur les rives, pour les envoyer rejoindre celles

qui ont marché plus vite. Arrivées au port, elles sont toutes

arrêtées, tirées de l'eau, triées selon les marques des divers

marchands, et empilées jusqu'à la saison d'automne, qui permet

d'en former des trains sur la rivière et de les envoyer ainsi

à Paris.

Mais les marchands nivernais ne jouirent pas sans

conteste des avantages qui leur avaient été accordés. Les propriétaires

riverains se plaignaient de la servitude qui leur était imposée,

du chômage que souffraient leurs moulins. D'un autre côté, les

marchands de Paris, favorisés par la juridiction parisienne

à laquelle avaient été attribuées toutes les contestations en

cette matière se rendirent maîtres des prix ; et, en 1704, ils

gagnaient 30 livrés sur la corde de 36 livres 10 sols, tandis

que, les frais déduits, il ne revenait aux propriétaires que

5 sols par corde. Les propriétaires, les marchands forains se

liguèrent contre cette tyrannie et s'entendirent pour flotter

à leur gré, quelques-uns même pour conduire des trains jusqu'à

Paris. L'autorité intervint. Le subdélégué de l'hôtel de ville

de Paris résidant à Auxerre se rendit sur le port de Clamecy

avec une brigade à cheval et se vit entouré d'une foule menaçante

de 5 ou 600 personnes, qui s'armèrent de bâtons et de bûches

prises dans les piles, qu'ils aiguisaient par le bout. « Allons

s'écriaient-ils marchons allons à la guerre ; mourir aujourd'hui

ou mourir demain, cela est égal ; voilà de beaux hommes bien

habillés ; il faut les jeter à la rivière. Le subdélégué leur

défendit de toucher aux piles. « Eh monsieur, lui dit l'un d'eux,

je n'aurais qu'à rencontrer un chien enragé. » L'exaspération

allait croissant, les bâtons étaient levés ; ne se sentant pas

en force pour lutter, l'officier public se retira et dressa

le procès-verbal où ces détails sont écrits. Depuis ce temps,

le flottage est libre ; et pourtant il existe encore une rivalité

entre les marchands nivernais et ceux de Paris, puisque le ministre

de l'intérieur a dû intervenir en 1850 pour régler le partage

des flots de l'Yônne.

Durant la guerre franco-allemande

de 1870-1871, l'invasion s'arrêta aux limites mêmes de ce département,

Nevers

Nevers est une ancienne crié des Gaules

dont il est fait mention dans le VIIème livre des

Commentaires de César sous le nom de Noviodunum. C'était dès

lors une ville fortifiée, puisque ce général, partant pour une

expédition, y laissa, comme dans un lieu de sûreté, les otages

des Gaulois, ses provisions de vivres, ses bagages et sa caisse

militaire.

L'ancienne ville est comprise dans l'espace où

se trouvent le château et la place Ducale, l'église et le cloître

St-Cyr, les anciens couvents des jacobins, des récollets et

des oratoriens, et les rues de la Parcheminerie, des Rétifs

et des Marmousets. Les murailles de cette ancienne ville subsistaient

encore il y a environ deux cents ans, et alors l'espace qu'elles

renfermaient s'appelait la Cité. Il en reste aujourd'hui des

fragments parfaitement conservés dans les murs qui soutiennent

les terrasses de l'ancien couvent des oratoriens et de la maison

Dubourg, et quelques vestiges dans les maisons et les jardins

de plusieurs particuliers. Une nouvelle enceinte fut commencée

en 1194 par Pierre de Courtenay, comte de Nevers ; qui voulut

renfermer dans la ville le bourg de St-Etienne, les abbayes

de St-Martin, de Notre-Dame, de St-Sauveur et de St-Victor,

plusieurs autres monastères et les faubourgs. Les murailles,

très-hautes et d'une grande épaisseur, furent construites avec

beaucoup de soins et de dépenses ; on n'y employa que des matériaux

de choix. La Loire et la Nièvre les baignaient au sud, partout

ailleurs elles étaient entourées d'un fossé large et profond.

En plusieurs endroits elles étaient munies au dedans de remparts

de terre élevés jusqu'au marchepied ; et dans tout leur contour

intérieur , on avait ménagé une rue assez large pour que les

voitures pussent y circuler. Enfin dans le courant du XVème

siècle, on y ajouta encore, de distance en distance, de grosses

tours rondes, casematées el couronnées de créneaux et de mâchicoulis.

Ces murailles existent encore presque partout, mais plus ou

moins dégradées. La plupart des tours existent pareillement

: les unes sont à demi ruinées, d'autres ont été réparées et

forment aujourd'hui des maisons assez commodes. Les portes de

la Barre , de Nièvre et des Croux furent construites en même

temps que la nouvelle enceinte : les autres le furent plus tard.

Elles étaient toutes couronnées de créneaux et de mâchicoulis,

fortifiées de deux tours casematées et munies d'un boulevard

en avant.

La porte des Croux, la seule qui subsiste

et qui puisse donner l'idée de ce qu'étaient les autres, fut

rebâtie en 1393. Outre la force de sa citadelle, Nevers, par

sa position, était une place très-importante dans le temps où

la France était bornée par la Loire, l'Aquitaine, l'Auvergne

et le Berry, qui obéissaient à d'autres souverains. Pépin le

Bref la choisit pour le centre de ses opérations dans la guerre

acharnée et cruelle qu'il fil au malheureux Waifre, duc d'Aquitaine.

Pendant cette guerre Pépin tint à Nevers, en 765 , l'assemblée

des grands du royaume, appelée alors champ de mai. Dans le IXème

siècle. Charles le Chauve y séjourna plusieurs fois, el y établit

sa monnaie. En 952 la ville de Nevers fut assiégée et prise

par Hugues, comte de Paris, qui la livra aux flammes. La duchesse

de Nevers s'y retira en 1617 et y fut assiégée par le maréchal

de Montigny; mais le siège fut levé peu de temps après. Les

Anglais dévastèrent les faubourgs et les environs dans le XVèmesiècle,

et les lansquenets dans le XVIème.

Un évêché

fut établi à Nevers vers la fin du Vème siècle. En

865 cette ville devint le chef-lieu d'un comté, auquel on donna

le nom de Nivernais, et que Charles le Chauve joignit aux autres

possessions de Robert le Fort : plusieurs conciles de Nevers

ont figuré dans nos guerres civiles. Le comté de Nevers fut

érigé en duché pairie en 1538. Il paraît à peu près certain

que l'affranchissement de la commune de Nevers remonte à Pierre

de Courtenay, en 1194; Ducànge, au mot Communantia, le dit expressément

et cite la charte. Nevers serait donc une des plus anciennes

villes municipales, dont l'affranchissement remonterait au moins

à soixante ans avant l'admission, pour la première fois, des

communes aux assemblées générales de la nation. Cependant on

ne fait remonter ordinairement l'établissement de la commune

de Nevers qu'au 27 juillet 1231, époque où Guy II, comte de

Forez et de Nevers, lui accorda une nouvelle charte, qui, concédant

probablement de plus amples privilèges aux habitants, aura fait

oublier l'ancienne. Cette charte de Guy II fut signée par quinze

barons, comme témoins et garants ; elle fut cautionnée en outre

par les archevêques de. Lyon, de Sens, et par les évêques de

Langres, d'Autun et d'Auxerre ; autorisée par une bulle du pape

Innocent IV , et confirmée par Charles, lieutenant du-roi Jean,

son père, eu 1356. Les princes de Nevers, les évêques, les lieutenants

généraux pour le roi et les grands baillis en promettaient l'exécution

avant d'être reconnus.

Nevers doit à Louis IV de Nevers sa

célèbre activité de faïencerie. Vers la fin du XVIème

siècle, il fait venir d'Italie Augustin Conrade, potier d’Albissola,

près de Savone, et ses frères, Baptiste et Dominique qu'il installe

au château du Marais à Gimouille. Leur réputation et leur réussite

deviendront telles, que Nevers s'affirmera au XVIIème

siècle comme capitale française de la faïence. Augustin Conrad

avait choisi Nevers pour s'implanter en France car tous les

éléments étaient réunis pour fabriquer de la faïence de qualité

(Les deux types de terre nécessaires, du bois qui chauffe mais

ne fait pas de feu que l'on trouve dans les forêts du Morvan,

la Loire pour le transport sécurisé de ses produits. On divise

sa production en trois grandes époques, caractérisées surtout

par le décor et l'emploi des émaux.

La Première, qui va

de 1566 à 1660, se distingue pas ses sujets mythologiques, ses

émaux jaune d'or, son émail blanc modelé avec des teintes de

bleu, de manganèse et de vert.

La seconde de 1668 à 1770

se signale par les émaux bleus, bleus et jaunes, bleus vert

jaune; les sujets traités sont des scènes galantes et champêtres.

La troisième de 1770 à 1789, moins originale que le précédentes,

s'inspire des céramiques orientales ainsi que des œuvres de

Rouen et de Moustiers. Enfin en 1789, Nevers produits ses célèbres

faïences patriotiques.

Bernadette Soubirous ou sainte Bernadette

(1844-1879); qui est à l'origine des apparitions de Lourde;

est morte comme moniale à la congrégation des Sœurs de la Charité

de Nevers et son cercueil vitré est visible à l'espace Sainte-Bernadette.

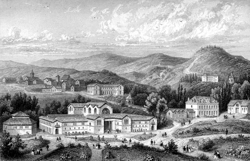

La ville de Nevers est dans une belle

situation, sur la rive droite de la Loire , au confluent de

la Nièvre. Elle est bâtie en amphithéâtre sur le penchant d'une

colline, et offre un aspect pittoresque, vue de la rive gauche

de la Loire; mais cette agréable position donne une pente rapide

à ses rues, qui, dans la partie située au bord de là rivière,

sont en général étroites et mal percées ; dans la partie haute

se trouvent le château et la cathédrale. L'entrée de la ville

par la route de Moulins est fort belle ; du côté de Paris on

y arrive par une porte en arc de triomphe élevée à la gloire

du vainqueur de Fontenoy. Cette porte, qui est aujourd'hui la

principale entrée, n'a servi pendant longtemps que pour les

manants du village de Varennes, qui étaient même obligés d'en

faire les réparations. L'arc de triomphe qui existe aujourd'hui

fut élevé en 1746 à l'occasion de la célèbre victoire de Fontenoy

; on lisait sur le fronton extérieur ces deux vers :

Au grand homme modeste, au plus doux des vainqueurs,

Au

père de l'État, au maître, de nos cœurs.

Et ceux-ci

sur le fronton intérieur :

A ce grand monument qu’éIeva

l'abondance,

Reconnaissez Nevers, et jugez de la France.

Ces vers, que l'on prendrait pour l'ouvrage d'un écolier

de rhétorique, sont cependant de Voltaire.

On traverse la

Loire à Nevers sur un pont en pierre de vingt arches, de construction

un peu lourde, mais solide ; il se joint en face de la ville

à une levée en pierre fort longue et fort large. Les quais sont

bordés de maisons étagées les unes au dessus des autres et assez

bien bâties

Le Château de Nevers, dont la façade forme un

des côtés de la principale place de cette ville, paraît avoir

été bâti par les princes de la maison de Clèves. Dès 1573 la

cour de ce château était fermée par une épaisse muraille, surmontée

de deux créneaux, à laquelle fut substituée une belle grille

en fer, détruite vers la fin du siècle dernier. Il est occupé

par les tribunaux , et la vaste salle où la princesse Marie,

entourée de sa cour, déployait ses charmes dans des fêles brillantes,

est aujourd'hui le théâtre des débats des plaideurs. C'est dans

ce château qu'un trouvère du XIII siècleème a placé

les principales scènes de l'histoire de Gérard de Nevers et

de la sage et belle princesse Euriant, sa mie.

La place Ducale,

qui précède le château, est due au duc Charles II de Gonzague;

elle fut bâtie, en 1608, sur le modèle de la place Royale de

Paris, et a près de 3 800 m. de superficie.

L'emplacement

qu'elle occupe était auparavant couvert de maisons, et traversé

par plusieurs rues, dont une était exclusivement réservée au

logement des femmes qui « couroient l'aiguillette et faisaient

folie de leurs corps ». Cent ans après cette profession cessa

d'être tolérée, et, suivant la remarque judicieuse d'un écrivain

du siècle dernier, en défendant aux filles de joie d'être nulle

part, on les obligea sous le règne de Louis XV d'être partout.

Le parc du château est devenu par acquisition une promenade

publique. Avant 1767 il ne contenait que le grand carré long,

aujourd'hui planté en ormes et en tilleuls ; toute la partie

haute était en vignes. A cette époque, le duc de Nevers se promenant

avec la jolie madame de Prunevaux, qu'il affectionnait beaucoup,

cette, dame lui fit observer que ces vignes ajoutées au parc

rendraient la promenade beaucoup plus agréable ; le galant duc

donna immédiatement des ordres pour faire transformer cette

partie en jardin dans le genre anglais. Ainsi, il y a 78 ans

qu'un mot d'une jolie femme, accueilli par la galanterie d'un

grand seigneur, procura à la ville de Nevers une des plus jolies

promenades que l'on connaisse.

Clamecy

L’origine de Clamecy est incertaine,

de même que son nom qui a donné lieu à des opinions variées,

sans fondement justifié.

Ce que l’on sait, c’est que, érigée

en paroisse vers la fin du VIIIe siècle, la châtellenie de Clamecy

relevait, au début du XIe siècle, de l’évêque d’Auxerre, sous

l’autorité suzeraine des comtes de Nevers. L’un d’eux, Hervé,

époux de la célèbre comtesse Mahaut de Courtenay, accorda aux

habitants de Clamecy, leurs premières franchises en 1219, par

suppression de la mainmorte et des corvées de toute nature leur

instituant comme seules charges la dîme et une redevance de

5 sols d’or par famille et leur concédant le droit d’usage sur

7 ou 8 arpents de bois.

Il convient de relater ici un évènement

unique : l’installation à Clamecy de l’évêque « in partibus

»de Bethléem. Guillaume IV, comte de Nevers, parti en 1167 à

la croisade en Palestine où il meurt de la peste. Il lègue par

testament à l’évêché de Bethléem, l’hôpital de Panténor à Clamecy,

créé par sa famille. L’évêque prendrait possession de cet hôpital

et de ses revenus dans le cas où le nouvel évêché de Terre Sainte

ne subsisterait pas. Ce qui advint vers 1223. Malgré de nombreux

démêlés avec les évêques d’Auxerre et d’Autun, l’évêché de Bethlèem

– les – Clamecy subsista jusqu’au concordat de 1801.

Au

XIIIe siècle, la ville de Clamecy, comptant de 1200 à 1500 habitants,

constituait une importante position stratégique où les comtes

de Nevers firent construire un imposant château entouré d’une

enceinte fortifiée.

Pendant la guerre de Cent Ans (1337

à 1453), Clamecy eut à subir des passages et occupations de

troupes, notamment celle de l’armée anglaise d’Edouard III.

La ville reçut en 1478 la visite de Louis XI, et en 1530,

celle de François 1er.

Profitant d’une période d’accalmie à

partir de 1497, les habitants de la cité restaurèrent leur ancienne

église paroissiale et firent ériger la touret le portail que

l’on peut admirer de nos jours.

L’histoire de Clamecy a

été marquée fortement par son rôle joué dans l’approvisionnement

de Paris en bois de chauffage, commerce instauré par Jean Rouvet

en 1549. Les bois du Morvan, flottant au fil de l’eau, parvenaient

à Clamecy et étaient constitués entrains de bois arrivant à

Paris par l’Yonne et la Seine. Au cours du XIXe siècle, ce mode

de transport est remplacé par celui par péniche ; mais l’augmentation

progressive de la consommation du charbon pour le chauffage

domestique parisien amena, au début du XXe siècle une réduction

du tonnage de bois, lequel, de l’ordre de 40 000 décastères

en 1650, tombait à peu près à zéro en 1925.

En 1582 et 1583,

une épidémie de peste causa dans Clamecy des ravages considérables

; puis la ville eut à supporter de nombreux combats, dus aux

guerres de religion de 1585 à 1594, auxquels succédèrent des

occupations de troupes pendant les guerres civiles jusqu’en

1617. Le 11 juillet 1659, Mazarin se rendait acquéreur du Nivernais

; Colbert, chargé de la prise de possession, vient à Clamecy

le 3 novembre 1659. Mazarin avait de grands projets pour faire

de Clamecy une belle et grande ville ; mais sa mort en mars

1661 arrête la réalisation de ces projets.

C’est à partir

de 1682 que Clamecy eut une organisation municipale ; mais le

titre de Maire ne fut conféré qu’en 1694. C’est aussi à la fin

du XVIIe siècle que viennent se fixer dans la cité, les deux

ordres religieux des moines Récollets et les sœurs de la Providence.

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, la ville eut à

souffrir fortement des intempéries : le terrible hiver de 1709,

une sécheresse excessive en 1719 et, en 1740, un nouvel hiver

presque aussi rigoureux que celui de 1709. Toutes ces misères

causées par ces calamités, développèrent chez les flotteurs

clamecycois un esprit de mécontentement et d’insubordination,

qui causa des émeutes en 1763, et plus tard en 1792.

A Clamecy,

comme ailleurs, la période révolutionnaire donna lieu à de grands

excès. La Terreur y régna avec toute sa rigueur (exactions,

arrestations arbitraires) ; 17 personnes furent guillotinées

et un certain nombre ne dure leur salut quà la chute de Robespierre.

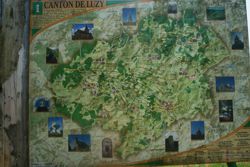

C’est par un arrêté des Consuls du 17

ventôse an VIII (17 février 1800) que le département de la Nièvre

fut partagé en 4arrondissements dont celui de Clamecy, et en

25 cantons. Il fut installé en cette ville un tribunal de 1ère

instance et une justice de paix

Après la chute de Napoléon,

Clamecy et les communes environnantes furent submergées de juillet

à octobre 1815 par des troupes des armées alliées, notamment

des autrichiens. Puis une violente réaction royaliste amena

un grand nombre de révocations de maires, de destitutions et

de suspensions d’emploi à l’égard de fonctionnaires, d’arrestations

de citoyens considérés comme suspects de sympathie pour Napoléon.

Le XIXe siècle, à Clamecy, une épidémie de choléra fit plus

de 200 victimes en 1832 ; une émeute dite « des Boisseaux »

en 1837, à l’occasion de la mise en service des mesures décimales

de capacité ; puis des événements beaucoup plus graves par suite

de la résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851. Cette résistance

eut pour conséquence la condamnation de près de 600 personnes

dont 6 à la peine de mort, 7 aux travaux forcés et le reste

à la déportation à Cayenne ou en Algérie.

Les travaux de

construction de la ligne de chemin de fer Auxerre-Clamecy devant

relier rapidement cette dernière cité à Paris furent menés activement

; et l’inauguration de la ligne eut lieu au cours de l’été 1870.

Cette voie ferrée allait trouver son utilité pour le transport

des troupes et l’évacuation des blessés au cours du proche conflit

franco-allemand.

La guerre de 1870-1871 et ses suites causèrent

à Clamecy les souffrances qui furent le lot de la plus grande

partie de la France , d’ailleurs aggravées par le très rigoureux

hiver 1879-71

Cosne-Cours-sur-Loire

L'établissement de la ville date de la

Préhistoire. À l'époque gauloise, elle se nomme Condate qui

signifie "confluent". Puis le site de Cosne est devenu le carrefour

de plusieurs affrontements à travers l'Histoire tels que la

guerre de Cent Ans et les guerres de religion. Henri V de Lancastre,

malade, tentera de rejoindre la garnison bourguinionne de Cosne,

mais mourra de toute manière de la dysenterie à Vincennes en

1422.

Vers le XVIIe siècle, la ville commence à se développer

grâce à l'industrie métallurgique et à la navigation sur la

Loire où seront acheminés les différents objets de cette industrie

prospère à l'époque.

Pierre Babaud de la Chaussade (1706-1792)

fonda en 1735 les Forges de La Chaussade qui devinrent les Forges

Royales de La Chaussade où étaient fabriqués des ancres, des

canons et d'autres accessoires pour la Marine Royale. La production

était acheminée par la Loire qui était un fleuve navigable à

cette époque. À partir de 1860, les forges commencèrent à péricliter

avec l'arrivée du chemin de fer qui remplaça peu à peu les voies

navigables de France. Les forges fermèrent définitivement en

1872. Aujourd'hui, il ne reste que la « grille d'entrée des

anciennes Forges Royales de La Chaussade (fin du XVIIe siècle)

»2 avec une plaque où est écrit un extrait d'une lettre de Madame

de Sévigné qui a visité les lieux le 30 septembre 16773.

L'activité industrielle métallurgique a connu une grande importance

pour le développement de Cosne jusqu'à aujourd'hui. Les années

1990 et le début de la décennie 2000 ont connu une large crise

dans ce secteur qui fut l'activité principale de la ville pendant

plusieurs siècles.

En 1833 fut construit le premier pont

sur la Loire qui fut détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.