Beauvais - Préfecture de l'Oise

Retour

au Département

Retour Ville d'Art et d'Histoire

Beauvais (Cæsaromagus, Bellovaci, Bellovacum).,

César nous apprend que la ville principale des Bellovakes était

Bratuspantium.Des savants illustres, Scaliger, Hadrien de Valois,

l'historien Loysel, ont voulu que cette ville gauloise ait existé

sur l'emplacement occupé aujourd'hui par Beauvais. Cette opinion

est aujourd'hui à peu près complètement abandonnée, et des découvertes

archéologiques nombreuses donnent à penser que l'oppidum gaulois

mentionné par César n'est autre que la petite ville de Breteuil,

située à 24 kilomètres N.-E. de Beauvais, c'est l'avis de Mabillon,

et l'illustre d'Anville s'y est à peu près rangé.

Ptolémée appelle

du nom de Cæsaromagus la cité des Bellovakes la Table de Peutinger

mentionne cette ville, et elle est désignée dans l'Itinéraire d'Antonin

comme point de départ d'un chemin allant à Lutetia par Petromantalum

et Briva Isara. La Notice des Gaules, rédigée sous Honorius, dit

civitas Bellovacorum, d'où est venu, après de nombreuses variantes,

Bellovacum, qu'on a traduit par Beauvais. Nous sommes obligés de

passer rapidement sur les fables qui se rattachent à la fondation

de cette ville. On peut supposer que César et Auguste ne permirent

pas aux compagnons du Bellovake Corrée de demeurer dans la ville

qu'avait illustrée leur valeur et qui rappelait les souvenirs de

la nationalité et de l'indépendance ; Bratuspantium dut être forcément

abandonnée, et ses habitants se fixèrent dans le lieu qui, du conquérant,

prit le nom de Cæsaromagus. Le premier fait constant qui se rattache

à l'histoire de cette cité remonte au règne de Néron. Les actes

de saint Lucien nous apprennent que, sous cet empereur, la ville

reçut des fortifications. Les Bellovakes s'étaient pliés à la domination

romaine après la conquête de César et avaient formé, au service

de ce nouveau maître, une légion dite de l'Alouette (alauda), à

cause de l'oiseau, symbole de vigilance, qu'ils portaient sur leur

casque gaulois. Ils restèrent fidèles à Rome aussi longtémps que

l'empire résista aux attaques réitérées des barbares.

La misère

produite par les incursions et les ravages des Francs et des Allemands

fut telle, sous Constantin, qu'elle paraît avoir exigé la présence

de cet empereur à Beauvais. Un auteur contemporain dit qu'il rendit

dans cette ville, en 320, une loi relative aux immunités des vétérans.

Au Vème siècle, la cité des Bellovakes fut une des quarante-neuf

cités qui participèrent en Gaule au grand soulèvement des Bagaudes.

Peu après, le chef des Francs, Clodion, s'avança jusqu'à Beauvais

et s'empara de cette ville en 434 ; Attila survint ensuite et la

brûla en 450. Les Francs restèrent maîtres de Beauvais après la

victoire de Clovis sur Syagrius, fils d’Ægidius, dernier patrice

romain de la Gaule.

Dans les derniers temps de la domination

romaine, les évêques avaient remplacé les officiers impériaux dans

l'administration des affaires temporelles ; ils avaient acquis le

titre de defensores civitatis ; leur autorité ne fit que s'étendre

sous les Francs, qui s'appuyaient sur le clergé catholique.

Mais

toute cette époque est très obscure et il faut aller jusqu'à la

seconde race pour trouver des faits particuliers concernant l'histoire

de Beauvais. Hildemances, moine de Corbie, devint évêque de Beauvais

en 821. Ce prélat prit parti pour les fils de Louis le Débonnaire

dans leur rébellion contre leur père. L'année même de la mort de

cet empereur survenue en 840, Beauvais vit pour la première fois

les northmans (autre nom des Normands), qui la brûlèrent. En 845,

Charles le Chauve y réunit un concile de tous les évêques du royaume,

et le sage Hincmar fut élu archevêque de Reims.

Une bande de

pirates northmans parut de nouveau dans le Beauvaisis en 860 ; Beauvais

fut pillée et saccagée mais, attaquée pour la troisième fois par

ces mêmes Northmans en 877, elle se défendit et les repoussa. Cependant,

en 883, elle tomba en leur pouvoir. A cette époque, Beauvais commença

à former un comté appartenant à la riche maison de Vermandois. Eudes

II transmit en 1013 le titre de comte à son frère Roger, évêque

de Beauvais. Cette dignité fut dès lors conservée aux prélats de

cette ville et mit le comble à leur puissance temporelle.

Bientôt

ils y ajoutèrent les titres de pairs de France et de vidame de Gerberoy

et furent comptés parmi les premiers dignitaires du royaume. Mais

un élément nouveau, appuyé sur les rois de France et profondément

hostile à la féodalité, ne tarda pas à intervenir et à entrer en

guerre avec ces puissants seigneurs. Les bourgeois se formèrent

en conjuration communale. Il est probable qu'à Beauvais ; comme

dans un grand nombre de villes gauloises qui avaient longtemps vécu

sous l'administration romaine, la tradition des libertés municipales

n'avait jamais été complètement interrompue. Les désordres éclatèrent

de 1099 à 1101, dans les dernières années de l'épiscopat d'Ansel.

L'association des bourgeois fut dirigée primitivement contre le

châtelain ou capitaine de la cité, qui occupait une des principales

portes de la ville. Après la mort de l'évêque Ansel, le chapitre

prit part à la querelle ; les bourgeois en appelèrent au roi Louis

le Gros, qui intervint en 1115. Deux seigneurs puissants, Lancelin,

comte de Dammartin, et Thomas de Marle, de la puissante maison de

Coucy, mirent à profit les discordes qui agitaient Beauvais pour

s'emparer momentanément de cette ville et ravager son territoire.

En 1144, Louis le Jeune confirma la charte communale de Beauvais.

Les habitants acquirent le droit de se prêter un secours mutuel

et d'élire treize pairs, entre lesquels un ou deux devaient être

nommés majeurs. Ces officiers municipaux étaient chargés d'administrer

la justice. Le maire ou majeur et les douze pairs étaient nommés

annuellement. Cette concession ne mit pas fin aux troubles qui agitaient

Beauvais. D'autres malheurs fondirent en même temps sur cette ville

infortunée ; un terrible incendie la consuma presque entièrement

en l'année 1180. Les conflits de juridiction entre les bourgeois

et l'évêque se renouvelèrent sous le règne de Philippe le Bel. Depuis

Philippe-Auguste, les évêques se montraient fort attachés à la royauté

et s'étaient acquis de la sorte sa protection.

A la bataille

de Bouvines (1214), Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, «

plus attaché au service de Mars qu'à celui de Jésus-Christ »,

s'était distingué entre tous les hommes d'armes. Armé d'une massue

pour ne pas verser le sang, selon les prescriptions de l'Église,

il avait porté le désordre et la mort dans les rangs de l'armée

ennemie. Un de ses successeurs, le fameux évêque Simon, servit Philippe

le Bel avec zèle pendant sa guerre contre les Flamands. De retour

dans son évêché, il prétendit ravir aux bourgeois les privilèges

qui leur avaient été accordés par les chartes antérieures ; une

contestation s'éleva, à la suite de laquelle l'évêque fit enlever,

par son bailli, le maire et deux pairs et les fit jeter en prison.

Cette première fois, le différend fut porté devant le parlement,

qui donna gain de cause à la commune. En 1305, de nouveaux désordres

plus graves s'élevèrent ; la tyrannie de l'évêque Simon fut si insupportable

au peuple qu'il y eut un soulèvement universel dans la ville l'évêché

fut pris et dévasté, et Simon, chassé de son siège, reçut en dérision

le nom de Simon le Dévêtu.

Il se retira au village de Saint-Just,

près de Clermont, et excommunia les habitants. Ceux-ci se seraient

peu souciés de ce châtiment spirituel, qui leur venait d'un homme

si peu recommandable par ses qualités morales, mais le roi de France

intervint. Philippe le Bel fit en même temps arrêter le maire et

saisir le temporel de l'évêque il examina le différend et donna

gain de cause à Simon, qui appartenait à l'importante maison des

comtes de Clermont et de Nesle, et dont les deux frères étaient

l'un connétable et l'autre maréchal de France. Les magistrats municipaux

furent condamnés à lui demander pardon à genoux et à réparer les

dévastations commises. C'est alors que furent construites les tours

de l'ancien évêché, aujourd'hui le palais de justice. Simon mourut

en 1312 ; ses successeurs se montrèrent moins hostiles que lui à

l'existence de la commune ; d'ailleurs les événements de l'invasion

anglaise mirent forcément fin aux discordes civiles. En 1346, Beauvais

se défendit avec courage contre l'armée du roi Édouard III, quelques

jours avant la funeste bataille de Crécy.

Nous avons vu dans

l'histoire du département que Beauvais avait eu à souffrir des désordres

causés par l'insurrection des Jacques. Pendant la lutte des Armagnacs

contre les Bourguignons, le trop fameux Pierre Cauchon, partisan

de ces derniers, fut nommé, en 1420, évêque de Beauvais et fit reconnaître

dans cette ville l'autorité de Henri V, après la conclusion du traité

de Troyes, en 1420. Jeanne d’Arc reprit Beauvais, après sa victoire

de Gerberoy. Trois ans plus tard, les Anglais faillirent de nouveau

s'emparer de cette place, qui ne fut sauvée que par le dévouement

de plusieurs de ses habitants. Lorsque la guerre cessa, la misère

était à son comble dans cette malheureuse cité. L'illustre Juvénal

des Ursins, qui en occupait alors le siège épiscopal, s'efforça

de réparer les désastres causés par un siècle de ravages, et, vers

la fin du règne de Charles VII, Beauvais commençait à voir renaître

sa prospérité, quand la guerre que fit Louis XI, son successeur,

aux derniers grands vassaux de France ramena l'ennemi sous ses murs.

Le fait le plus célèbre de l'histoire de cette ville se rattache

à cette époque. En 1472, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire,

reprit les armes contre Louis XI, qu'il accusait d'avoir fait périr

par le poison son frère Charles de Guyenne, et s'avança avec 80,000

hommes sous les murs de Beauvais. La place n'avait qu'une très faible

garnison, mais les habitants résolurent tous, d'un commun accord,

de se défendre. Le duc de Bourgogne fit donner deux assauts dans

la première journée. Déjà la porte de Bresle et le faubourg de Saint-Quentin

sont en feu, les remparts battus en brèche ; les hommes n'étant

pas assez nombreux, dans la ville assiégée, pour les défendre, les

femmes se portent à leur secours, versant sur les ennemis de l'huile

bouillante, faisant écrouler sur eux des monceaux de pierres, combattant

même les armes à la main. Une d'entre elles, Jeanne Laisné, se distingua

plus que toutes les autres. Un soldat bourguignon, parvenu à l'extrémité

d'une échelle, plantait son étendard sur la muraille Jeanne l'abat

d'un coup de hache et se saisit de l'étendard, glorieux trophée

que Beauvais conserve encore aujourd'hui dans son Hôtel de ville.

Les Bourguignons cédèrent devant tant de courage. La procession

de Sainte-Angadresme fut instituée en souvenir de ce glorieux fait

d'armes ; cette procession a lieu encore chaque année ; les femmes

y ont le pas sur les hommes et marchent immédiatement après le clergé

; les jeunes filles tirent le canon. L'héroïne du siège retint le

nom de Jeanne Hachette. Louis XI la maria et, en récompense de sa

valeur, l’exempta à jamais, elle, son mari et ses enfants, de toute

taille et de toute charge publique.

L'histoire de Beauvais cesse,

n’a plus aucun intérêt jusqu'à l'époque de la Réforme. En 1560,

l'évêque Odet de Châtillon abjura le catholicisme ; des désordres

éclatèrent dans la ville, et Odet fut forcé de se sauver en Angleterre.

Beauvais eut le bonheur d'être une des villes où la Saint-Barthélemy

ne fit pas de victimes. Cependant les désordres continuèrent ; les

pauvres se soulevèrent en 1577 contre les riches bourgeois. Trois

ans plus tard, la peste exerça dans la ville ses terribles ravages.

En 1589, les habitants de Beauvais adhérèrent à la Ligue, la guerre

civile recommença et quelques massacres eurent lieu mais, après

l'abjuration de Henri IV, cette ville se soumit à lui en même temps

que Paris et le calme put renaître.

Beauvais se rattache à l'histoire

du XVIIème siècle par plus d'un souvenir Racine y fit

ses études, et Colbert y fonda, en 1664, une succursale de la manufacture

des Gobelins, à Paris. Il y avait, près de Beauvais, une abbaye

très ancienne et très importante, celle de Saint-Lucien, dont Bossuet

fut abbé. Nous avons dit plus haut la part que prit cette ville

à la Révolution.

En 1814, elle subit l'occupation étrangère

; en 1870, un corps de 2 000 Saxons en prit possession.

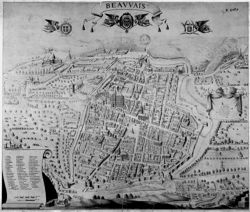

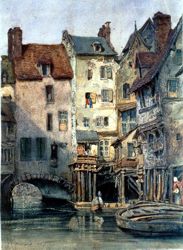

Cette

ville est située au confluent de l'Avelon et du Thérain, Il existait

sur le mont Capron, à l’est de la ville, un temple, et on a trouvé

à plusieurs reprises des débris de statues, des fragments de colonnes

et des pierres chargées d'inscriptions romaines qui avaient servi

aux fondations de la ville.

Au XVIIème siècle, en creusant

le sol pour construire l'hôtel de la châtellenie, on trouva une

pierre sur laquelle était inscrit le nom de Quintus Cicéron, fun

des lieutenants de César ; en 1752, on découvrit plusieurs médailles

en bronze ; l'une d'elles portait les noms de Trajan et d'Adrien.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025