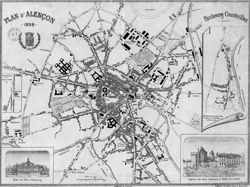

Alençon - Préfecture de l'Orne

Retour au Département

C'est une jolie ville, généralement bien

bâtie, située dans une grande et fertile plaine qu'entourent de

grandes forêts.

Son histoire se confond avec celle du comté,

que nous avons esquissée. Elle se trouvait située entre deux voies

romaines, mais aucune n'y aboutissait, et cela suffirait pour prouver

qu'à l'époque impériale Alençon ne possédait pas une grande importance.

En effet, ce n'était encore, au milieu du VIIIème

siècle, qu'une centenie ou chef-lieu de cent paroisses.

Néanmoins,

quelques antiquités gauloises et romaines, trouvées près de là,

prouvent que les Gaulois et des Romains ont occupé son emplacement.

L'évêque du Mans, saint Liboire, y édifia une Église au IVème

siècle, et la centenie d'Alençon fut comprise par Charlemagne parmi

les possessions de l'évêché du Mans.

La puissance d'Alençon

s'accrut rapidement pendant la période normande, et s'affirma par

la construction d'un Château.

Après la réunion de la province

à la Couronne, Alençon vit souvent ses faubourgs ravagés par l'invasion

étrangère.

La paix lui rendit et augmenta sa prospérité. Vers

la fin du XVème siècle s'élevèrent la plupart de ses

édifices religieux. Pendant les guerres de Religion, la ville joua

un rôle important.

Préparée à accueillir favorablement la Réforme

par le séjour qu'y fit la belle duchesse d'Alençon, Marguerite,

sœur de François Ier, cette ville compta bientôt parmi

ses habitants un assez grand nombre de partisans des idées nouvelles.

Une partie du clergé et des magistrats étaient Protestants.

Les excès auxquels les Huguenots se livrèrent, au commencement du

règne de Charles IX, le pillage de l'Eglise Notre-Dame, de Saint-Blaise

et du Couvent de l’Ave-Maria, amenèrent une véritable anarchie.

Les Catholiques s'armèrent pour se protéger. L'un d'eux, patron

du corps des bouchers, les réunit et leur donna l’ordre de se munir

de leurs assommoirs, de leurs coutelas, et, suivis de leurs chiens,

d'escorter ainsi la procession de la Fête-Dieu.

En commémoration

de cet événement, une procession annuelle des bouchers ainsi armés

et escortés se fit à Alençon jusqu'en 1789.

Les Protestants

du Mans, conduits par Georges d'Argenton et par Thibergeau, vinrent

appuyer leurs coreligionnaires ; ils s'emparèrent de la ville et

pillèrent de nouveau les Églises. Thibergeau se fit, dit-on, une

bandoulière avec des oreilles de prêtres ; mais il est bon de ne

pas croire trop facilement à ces horreurs, qu'en tout temps l'histoire

écrite par les vainqueurs prête trop généreusement aux vaincus.

L'ordre fut rétabli bientôt dans la ville.

« Il paraît même,

disent de La Sicotiére et Poulet-Malassis, que les protestants et

les catholiques arrivèrent à se partager presque également les fonctions

municipales. Sur les douze habitants choisis chaque année pour administrer

les revenus de la ville et de l'hôpital, six devaient être de la

religion réformée, ainsi que deux des quatre échevins et l’un des

présidents laïques de l'hôpital. Enfin le procureur-syndic devait

être alternativement un catholique et un protestant. »

Montgomery,

chef des Protestants, s'empara d'Alençon. Mais la ville fut bientôt

reprise, el le gouverneur Matignon sauva les Protestants à l'époque

de la Saint-Barthélemy, conduite aussi prudente que généreuse, car

ils étaient très nombreux dans le pays.

En 1574, les Protestants

s'emparèrent encore une fois d'Alençon.

En 1579, le roi de Navarre,

Henri IV, s'y réfugia lorsqu'il eut réussi à s'échapper de la cour,

ainsi que le duc d'Alençon, un des chefs des mécontents.

C'est

à Alençon que Henri rentra publiquement dans le sein de l'Église

protestante et renia le Catholicisme qu'on lui avait fait embrasser

à l'époque de la Saint-Barthélemy. On raconte qu'au moment où il

entra au prêche, le cantique marqué par ce jour, et que chantaient

les Fidèles, se trouvait être, par hasard, le psaume XXI; il commençait

ainsi :

Seigneur, le roi sejouira

D'avoir eu délivrance.

Henri en fut frappé et se rappela avec émotion que, pendant

qu'il fuyait la cour quelque temps auparavant el qu'il passait la

Seine à Poissy, un de ceux qui l'accompagnaient lui avait fait chanter

le même psaume.

Au temps de la Ligue, Alençon resta fidèle à

Henri III ; mais la place fut prise et rançonnée par le duc de Mayenne.

Assiégée de nouveau par le maréchal de Biron, un des généraux de

Henri IV devenu roi, elle eut beaucoup à souffrir de l'artillerie

royale, et la garnison des Ligueurs fut obligée de capituler.

Henri IV avait besoin d'argent ; il se fit payer par la ville

17,000 écus qu'elle devait encore au duc de Mayenne sur le prix

de sa capitulation.

Ainsi, Protestants et Catholiques s'unissaient

pour épuiser la pauvre cité.

Plus tard, nous voyons Henri IV

la vendre, ainsi que le duché, au duc de Wurtemberg.

Le rachat

ne s'en effectua que sous la régence de sa veuve, Marie de Médicis.

Au XVIIème siècle, l'existence d'Alençon ne fut troublée

qu'à l'époque de la révocation de l'Édit de Nantes.

Mme de Guise,

alors duchesse d'Alençon, encouragea les persécutions contre les

Protestants ; elle alla jusqu'à faire exhumer et jeter à la voirie

les restes de ceux qui étaient enterrés, puis réunit leur Cimetière

à ses jardins, montrant ainsi que, dans cette basse profanation,

son intérêt trouvait aussi bien son compte que son zèle pour la

pureté de la foi.

Au commencement du XVIIIème siècle,

Alençon eut à subir la famine et les épidémies.

En 1726, le

blé se trouva aussi cher que pendant l'affreuse année de 1700. La

disette, cette fois, tenait moins aux rigueurs des saisons qu'à

l'avidité barbare des accapareurs.

« Des perquisitions sont

ordonnées dans les maisons, disent les auteurs de l'ouvrage déjà

cité ; les possesseurs de grains sont forcés de les vendre à un

prix déterminé ; c'est le maximum de 1793 ! Les moines de Perseigne

résistent à l'enlèvement de mille boisseaux cachés dans le clocher

et sur la voûte de leur église, et une lutte violente s'engage entre

eux et les archers.»

D'autres famines vinrent les années suivantes

désoler Alençon.

Mais le commerce des toiles et du point, qui

avait eu beaucoup à souffrir de l'expulsion des Protestants, se

raffermit : Alençon reprit sa prospérité ; un nouveau Quartier s'éleva;

le Donjon et les Fortifications disparurent.

Celte ville fut,

comme toute la France, agitée par l'explosion de 1789.

Quelques

désordres y furent provoqués par de Caraman, qui, au mois d'octobre,

après le banquet des gardes du corps, à Versailles, avait fait retirer

aux soldats qu'il commandait la cocarde nationale, et rétabli la

cocarde blanche.

L'évêque refusa, en 1791, le serment constitutionnel

et fut remplacé à l'élection.

Après le 31 mai, Alençon sembla

d'abord se prononcer pour la Gironde, mais se soumit bientôt à l'autorité

de la Convention.

La même année, l'armée vendéenne ayant été

battue et mise en déroule au Mans, un grand nombre de Vendéens furent

pris, conduits et fusillés à Alençon.

Plus tard les environs

de la ville furent désolés el ensanglantés par les Chouans.

Après la mort de leur chef, de Frolté, le calme se rétablit.

Il n'a plus cessé jusqu'à nos jours.

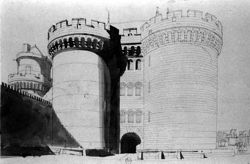

Il ne reste plus de l'ancien

Château d'Alençon, qu'une Tour et un Pavillon. Le reste a été démoli

en 1783 pour construire l'Hôlel-de-Ville; ce vaste édifice, dont

la façade est semi- circulaire, contient le Musée qui est assez

riche.

La Tour de l'ancien Château, qui sert aujourd'hui de

Prison, se compose de deux Tours juxtaposées, d'une forme élégante

el pittoresque.

Elle fut longtemps l'habitation des gouverneurs

du Château.

La Cathédrale Notre-Dame, qui date du xv° siècle,

est, après celle de Sées, le monument le plus remarquable du département.

Le chœur et le clocher seuls sont modernes ; cette partie avait

été détruite par un incendie au xvni 0 siècle, et a été rebâtie

dans un style lourd, sans élégance, qui présente un triste contraste

avec le reste du monument. Les belles sculptures du portail ont

été achevées seulement en 1617. La chaire, qui, si l'on en croit

la tradition, fut construite au xvi° siècle, par un condamné à mort,

auquel ce travail valut sa grâce, est fort artistique, ainsi que

les riches vitraux de l'Eglise.

L'Eglise Saint-Léonard, qui

date de la fin du xv° siècle, a été commencée, par René, duc d'Alençon,

et terminée par Marguerite, sa veuve.

La Préfecture est l'ancien

Château de Mme de Guise, bâti dans la première moitié du xvne siècle

et qui fut plus tard occupé par l'intendance.

Les autres monuments

sont : le Palais de Justice, l'Asile des aliénés, la Halle aux grains,

la Halle aux toiles, le Tribunal de Commerce, l'Ecole Normale, le

Théâtre. La Bibliothèque est établie dans l'ancienne Église des

Jésuites.

Alençon est célèbre par ses dentelles en Point d'Alençon

ou Point de France. « Primitivement cette dentelle, dit Odolant-Desnos,

se fabriquait à Venise; mais Colbert, voulant enlever cette industrie

à l'étranger, dont le luxe français se trouvait tributaire pour

cet objet, fit venir de cette ville une dame Gilbert, native d'Alençon

et habile à fabriquer cette dentelle ; il lui fil une avance de

150,000 fr. Dès lors, celle dame forma des ouvrières, monta la manufacture

de points de France à Alençon, la fit constituer par lettres patentes

du 5 août 1676, et obtint un privilège exclusif jusqu'en 1685. Malgré

ces mesures, Louis XIV, pour assurer une garantie de durée et de

prospérité à celte fabrique, prohiba en outre l'entrée des dentelles

de Venise, de Gênes, de Flandre et d'Angleterre, par une ordonnance

de 1684. Depuis cette époque jusqu'en 1812, la fabrication du point

d'Alençon ne fit que prospérer, et la plupart des familles riches

de cette ville doivent leur fortune à cette industrie. La fabrication

du point d'Alençon est fort longue ; elle employait environ 2,000

ouvrières, qui gagnaient jusqu'à deux francs par jour. Ces ouvrières

se servaient de fil du prix de 100 à 1,800 francs la livre, qu'on

tirait de Flandre, et leurs produits étaient dirigés sur Paris ou

exportés dans toute l'Allemagne. Maintenant celle industrie, qui

s'étendait jusqu'aux environs d'Argentan, est totalement tombée.

»

La dentelle d'Alençon aujourd'hui Installé dans des locaux

municipaux de l'ancien collège des Jésuites abritant également le

musée des Beaux-Arts et de la Dentelle et, dans sa chapelle, la

bibliothèque municipale, l’Atelier national du point d’Alençon [archive],

a été créé en 1976 et rattaché à l’administration du Mobilier national.

Héritier de la Manufacture nationale du point de France fondée par

Colbert en 1665, afin de freiner les importations de dentelle au

point de Venise, il succède à l’École dentellière, maintenue jusqu’à

nos jours par la congrégation des sœurs de la Providence, avec le

soutien de la Chambre de commerce d’Alençon.

Aujourd’hui, l'Atelier

national préserve et transmet, sous l’égide du ministère de la Culture,

la tradition et la technique de ce point de dentelle particulier

tout en s’efforçant d’en renouveler la technique en transplantant

les caractéristiques du « point d’Alençon » sur de nouveaux matériaux

et en créant de nouvelles gammes de produits dérivés. L'atelier

participe à l’ameublement et à l’enrichissement des collections

nationales par la création de dentelles d’après des modèles d’artistes

contemporains, tels que Paul-Armand Gette, Pierrette Bloch, Christian

Jaccard, Esther Shalev-Gerz, Éric Gizard.

La dentelle d'Alençon

a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel

immatériel de l'humanité par l'UNESCO le 16 novembre 20101, après

avoir été inscrite à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel

en France.

Les Châteaux sont très nombreux autour d'Alençon.

Citons : à Colombiers, les restes d'un Aqueduc romain ; à Héloup,

le Menhir de Pierre- Longue ; à La, Roche-Mabile, des ruines de

Fortifications.

La Dame Blanche du château d'Alençon

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025